Читать книгу Mahatma Gandhi - Peter Sawicki - Страница 6

ОглавлениеProlog: Der Beginn des Wendepunkts

Der Tag brach gerade erst an, als sich am 12. März 1930 am Rande Ahmedabads im Nordwesten Britisch-Indiens eine Menschenmenge vor einem vorwiegend aus Bambusholz errichteten Bungalow einfand. Die 78 Männer warteten einige Augenblicke, bis schließlich der Mann aus dem schlichten Haus heraustrat, dessentwillen sie sich dort zusammengeschart hatten. Von ihm erwarteten die Anwesenden – und mit ihnen Millionen weiterer Inder – nicht weniger, als dass er seinem Volk den Weg zur Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht ebnen möge.

Genau dazu wollte Mohandas Karamchand Gandhi nun einen grundlegenden Beitrag leisten. Mit den an seinem Domizil versammelten Menschen brach er gegen 6.30 Uhr auf, um einen der ungewöhnlichsten politischen Feldzüge zu führen, den die Welt bis dahin erlebt hatte.

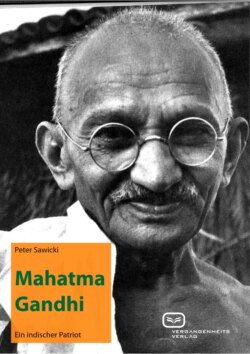

Dabei erweckte Gandhi äußerlich kaum den Anschein eines politischen Freiheitskämpfers. Er war 60 Jahre alt, dürr, kahlköpfig, bebrillt und zahnlos. Gekleidet war er in ein weißes, selbstgesponnenes Lendentuch, als Gehstütze benutzte er mitunter einen dicken Holzstock. Gandhis politische Gegenspieler auf Seiten des Empires zeigten sich zu dieser Zeit wenig beeindruckt von ihm und seinem Einsatz für die Freiheit Indiens. Für Lord Irwin, Generalgouverneur und Vizekönig der Kolonie, kam Gandhi mit seinem Wirken nur „albern“ daher, Winston Churchill sollte ihn wenig später gar als „halbnackten Fakir“ diffamieren.4

Doch Gandhi, von seinen Anhängern Mahatma, die „Große Seele“, genannt, war in der Lage, zahlreiche Menschen auf seine Seite zu ziehen. Die 78 Männer, die an jenem Märzmorgen vor seinem Bungalow erschienen, waren nur ein Bruchteil derer, die auf ihn und seine Kampagne vertrauten. Den Marsch, den er anführte, hatte Gandhi als ein wesentliches Symbol für das Unabhängigkeitsstreben des indischen Volkes geplant. Er sollte darlegen, mit welcher Ungerechtigkeit Großbritannien über den südasiatischen Subkontinent regierte, und dass die Kolonialisierung Indiens seit jeher weitgehend den Kolonialherren, kaum aber dem kolonisierten Volk zugutegekommen war.

Als Zielort des Marsches bestimmte Gandhi das Dorf Dandi im heutigen Bundesstaat Gujarat im Westen des Subkontinents. Die Ortschaft war ungefähr 390 Kilometer von Gandhis Haus entfernt und direkt am Arabischen Meer gelegen. Vor allem jedoch verfügten die dortigen Küsten über besonders reichhaltige Salzvorkommen. Das weiße Gold sollte bewusst als Instrument zur Erlangung der Selbstständigkeit Indiens eingesetzt werden.

Gandhi war der Meinung, dass es die Ausbeutung der Inder am besten widerspiegelte, denn er hielt Salz zusammen mit Luft und Wasser für die bedeutsamsten Lebensnotwendigkeiten eines Menschen. Trotzdem war es Indern in der Kolonie verboten, eigenes Salz zu sammeln, geschweige denn damit Handel zu treiben. Sie waren darauf angewiesen, es in britischen Lagerhäusern zu teils horrenden Preisen zu erwerben, denn die Kolonialmacht konnte durch ihr Monopol die Steuersätze für Salz beliebig in die Höhe treiben. Vor allem die Ärmsten litten unter dieser Preisspirale.

Am Ende des 24-tägigen Marsches las Gandhi am Strand von Dandi gemeinsam mit seiner Gefolgschaft Salz auf und opponierte somit gegen die Steuer.

Von diesem symbolischen Akt erhoffte er sich, sein Volk weitflächig zu gewaltlosen Protesten animieren und Großbritannien schließlich zum Einlenken bewegen zu können. Die britischen Behörden hatte Gandhi zuvor in einem höflichen Schreiben von seinem Vorhaben in Kenntnis gesetzt, ebenso wie zahlreiche nationale wie ausländische Medien. Der „Salzmarsch“ sollte der Welt die Entschlossenheit der Kampagne aufzeigen – und den festgefahrenen Unabhängigkeitsbestrebungen der Inder neuen Auftrieb verleihen.5

Gandhi hatte Erfolg: Schon bald sah man in der Sonne Indiens vielerorts Schüsseln mit Meerwasser stehen, aus dem durch Verdunstung Salz gewonnen wurde.