Читать книгу Fräulein Schneider und das Weihnachtsturnier - Rainer Moritz - Страница 7

3

ОглавлениеFünf Minuten Fußweg waren es bis zu dem dreistöckigen Haus, in dem Fräulein Schneider unter dem Dach wohnte. Seit Urzeiten, wie es schien. Konrads Eltern konnten sich nicht erinnern, dass sie je woanders als hier im ruhigen Osten der Stadt gelebt hätte. Gegenseitige Besuche hatte man sich nie abgestattet, hin und wieder eine Begegnung beim Metzger oder Bäcker, ein Plaudern über dies und jenes, ein Einander-einen-guten-Tag-Wünschen.

Wenn Konrads Vater gute Laune hatte, erzählte er beim Abendessen, wie Fräulein Schneider am Kaffeeautomaten unliebsame Kollegen zur Schnecke machte, mit ausladenden Gesten erläuterte, wie sie das Skontoverlangen eines ihr rundum unsympathischen Kunden abgewehrt und am Wochenende endlich mal wieder einen Ausflug auf die Schwäbische Alb unternommen habe. Mit ihrem frisch polierten Käfer sei sie in aller Herrgottsfrühe aufgebrochen und dann mit einem leichten Rucksack losmarschiert. Zwiefalten, Upflamör, Burladingen, St. Johann … herrliche Stille habe geherrscht, allenfalls ein Traktor, ein anschlagender Hund und Vögel, die über den Feldern kreisten. Einen Reiterhof habe sie passiert und dann in einer Dorfwirtschaft Rast gemacht, wo sie mit zwei Rentnern am Stammtisch ins Gespräch gekommen sei, über den SSV Reutlingen, der auch schon bessere Tage gesehen habe. Der Ochsenmaulsalat, den man ihr aufgetischt habe, sei ordentlich gewesen, mit einer Spur zu viel Essig vielleicht.

Eine Woche nach ihrem fünfundsechzigsten Geburtstag wurde sie offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Alle Versuche der Geschäftsleitung, sie umzustimmen, hatten nicht gefruchtet. Keinen Tag würde sie dranhängen, und obwohl sie betonte, dass sie das Feld bestellt habe und man sie notfalls – nicht zwischen dreizehn und fünfzehn Uhr! – anrufen könne, breitete sich unverhohlener Schrecken auf dem Gesicht des Buchhaltungsleiters aus. Wie, so schien er zu denken, sollte er ohne seine Stellvertreterin auskommen. Fräulein Schneiders Posten würde man erst einmal nicht besetzen, allen in der Firma wäre es wie Anmaßung vorgekommen, jemanden zum stellvertretenden Buchhaltungsleiter zu machen, der nicht Fräulein Schneider hieß.

Sie hatte ihr Büro ausgeräumt, besenrein hinterlassen gewissermaßen, und die wenigen privaten Dinge in einem Umzugskarton untergebracht, aus dem ein Fußballwimpel und eine Yucca-Palme hervorragten. Eine Pflanze, die in all den Jahren kaum einen Zentimeter zugelegt hatte, ganz so, als wäre die trockene Buchhaltungsluft nicht wachstumsförderlich. Die grüngelben Blätter erregten mehr Mitleid als Bewunderung, doch Fräulein Schneider war entschlossen, ihnen in ihrer Dachgeschosswohnung eine neue Chance zu geben. Yucca-Palmen seien genügsam, und außerdem habe sie im Ruhestand jetzt die Zeit, sich jeden zweiten Tag um hilfsbedürftige Pflanzen zu kümmern.

Zu ihrem Ausstand hatte sie am späten Nachmittag in die Kantine geladen. Von den Außendienstlern abgesehen kamen fast alle, nicht zuletzt, weil sich herumgesprochen hatte, dass sie in einer stadtbekannten Weinwirtschaft einen großen Kessel Maultaschen in der Brüh’ bestellt hatte, dazu körbeweise Butterbrezeln, Lehrensteinsfelder Riesling und Grantschener Trollinger mit Lemberger. Alles reell, wie Konrads Vaters abends sagte, mit einem seligen Lächeln, das davon zeugte, dass er nicht nur mit einem Viertele auf Fräulein Schneiders Wohl angestoßen hatte.

Längere Ansprachen und Würdigungen hatte sie sich strikt verbeten. Sie habe ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verrichtet und dafür ein Gehalt bekommen. Kein zu hohes, das müsse sie anmerken, aber im Lauf der Jahre sei ihr niemand dumm gekommen, das sei etwas wert. Was sie für Ruhestandspläne habe, wagte keiner zu fragen. Zweifel daran, dass sie mit ihren Tagen künftig nichts anzufangen wisse, hegte niemand, und die Vorstellung, dass sich Fräulein Schneider mit anderen Menschen – mit einem Mann womöglich – zusammentun könne, überstieg die Fantasie ihrer Arbeitskollegen. Darüber hatte sich all die Jahre niemand Gedanken gemacht oder Gerüchte gestreut. Anders als bei der Brenninger, die, so hieß es, ihrem Namen gemäß nichts anbrennen ließ. Fräulein Schneider stand jenseits solchen Tratsches. Ihre resolute Autorität und ihre nichts Körperliches verheißende Ausstrahlung unterbanden selbst bei denjenigen jede Versuchung, über ihr Privatleben Mutmaßungen anzustellen, die nichts lieber taten, als ihren Arbeitsalltag mit solchen Mutmaßungen zu beleben. Ganz zu schweigen davon, dass vorlauten Gerüchtestreuern ihr Gerüchtestreuen nicht bekommen wäre.

Allenfalls Fräulein Schneiders Spitzname kursierte hinter vorgehaltener Hand. Jeder war sich der Gefahr bewusst und schaute sich ängstlich um, wenn er ihn benutzte. Während sich niemand scheute, die Geschäftsführer Old Meckerhand und Witwer Bolte zu nennen, wäre es nur einem Tollkühnen in den Sinn gekommen, Fräulein Schneider lauthals nicht Fräulein Schneider zu nennen. Wem sie ihren durchaus liebevoll gemeinten Spitznamen verdankte, ließ sich im Nachhinein nicht mehr zweifelsfrei feststellen, gehörte quasi zur nur mündlich überlieferten kollektiven Firmengeschichte. Wahrscheinlich lag es daran, dass der ihr zugedachte Name eine sofort einleuchtende Wahrheit besaß und keiner Erklärung bedurfte. Zudem wäre die Zuschreibung ohne die Verbreitung des Fernsehens in den siebziger Jahren nicht so erfolgreich gewesen.

Wer auf die Idee kam, Fräulein Schneider mit einer englischen Fernsehserienfigur zu vergleichen? Schwer zu sagen, vielleicht ein frisch in die Firma eingetretener Assistent, der vor versammelter Mannschaft von ihr in den Senkel gestellt worden war und hilflos auf Rache sann? Raunend und wispernd musste sich der Vergleich in den Büros, Waschräumen und Kantinenfluren festgesetzt haben, und da er von so großer, ins Auge springender Anschaulichkeit war, verbreitete er sich wie ein Lauffeuer – wenngleich mit aller gebotenen Dezenz. Irgendwann erreichte er sogar die Chefetage, und bei Fräulein Schneiders Verabschiedung hätte ihn einer der Geschäftsführer, Old Meckerhand, beinahe in seiner kurzen Rede verwendet. Die Folgen, die sich daraus noch an ihrem letzten Arbeitstag ergeben hätten, mochte sich niemand vorstellen.

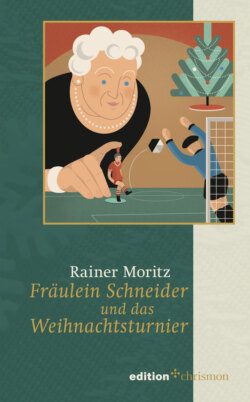

Fräulein Schneider war Miss Marple, „unsere“ Miss Marple, wie die Übermütigen sagten. Und ja, es herrschte kein Zweifel, dass die stellvertretende Buchhaltungsleiterin Elfriede Schneider eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Hobbydetektivin Jane Marple, beziehungsweise mit der sie verkörpernden Schauspielerin Margaret Rutherford, besaß. Als Schwestern wären beide mühelos durchgegangen, sie besaßen eine untersetzte, füllige Statur, deren einzelne Teile sich kaum voneinander absetzten. Brustkorb und Bauchbereich wiesen keine scharf abgetrennte Zone des Übergangs auf, und da beide weitgeschnittene Kostüme und segeltuchartige Capes bevorzugten, die von ausladenden Schals überlappt wurden, fiel es nicht leicht, die Körperregionen treffsicher zu markieren. Nicht gänzlich kaschieren ließ sich freilich ihr mächtiger Busen, der den männlichen Kollegen Gesprächsstoff bot und für den sich in der Unterhaltungsliteratur der Begriff „wogend“ eingebürgert hatte.

Fräulein Schneiders und Miss Marples Erscheinungen hatten Zeitloses an sich. Selbst in ihren Vierzigern strahlten sie keine jugendliche Frische aus, sie schienen, wie das manchen Menschen eigen ist, lange Zeit in ein und derselben Lebensphase stehen- und steckenzubleiben, was in jungen Jahren eher ein Nachteil ist, in späteren jedoch, wenn sich Alter und Aussehen allmählich anglichen, sehr wohl für Unbeschwertheit sorgt. Langgezogene Fältchen durchzogen ihre gut gepolsterte Gesichtspartie, ohne dass dies, da ihnen alles Hagere und Abgezehrte abging, allzu dominant ausfiel. Von den Flügeln ihrer üppigen Nase zogen sich Furchen bis zum Mund, der gern eine indignierte, spöttische Note annahm und die gut durchbluteten Wangen erzittern ließ, sobald sie zu sprechen begann.

Fräulein Schneiders beziehungsweise Miss Marples Frisur verdiente diesen Namen selten. Früh hatte sich ihr Haar weißlich verfärbt, und niemals wäre sie auf den Gedanken gekommen, ihr redlich verdientes Geld zum Friseur zu tragen und Tönungen vornehmen zu lassen. Einmal im Vierteljahr gönnte sie sich eine Dauerwelle, wie sie in jenen Jahren üblich war, doch irgendwie schien ihr Kopf für diese Maßnahme nicht mehr geschaffen. Schon nach wenigen Tagen senkte sich das drapierte Haar, und nach ein, zwei Wochen lag es platt da und stand, dünn wie es war, mit seinen Spitzen in alle Himmelsrichtungen ab.

Da sie dazu neigte, sich leicht zu echauffieren und – wofür es in der Firma häufig genug Anlass gab – den Kopf heftig zu schütteln, stieg der Zerzaustheitsgrad ihrer Frisur von Stunde zu Stunde. Wenn sie das Büro verließ, kringelten sich die feinen Haarspitzen kreuz und quer über ihren Schädel. Wo morgens noch ein rascher Bürstenstrich dafür gesorgt hatte, lichte Stellen zu kaschieren, war abends Hopfen und Malz verloren. Kein Zufall, dass Fräulein Schneider und Miss Marple gerne Hüte trugen, die in Form und Eleganz auffielen, ohne mit den Kopfbedeckungen der von ihnen geschätzten Königin Elisabeth konkurrieren zu können. Fuhr Fräulein Schneider, die Lederkappe umgeschnallt, sommers im offenen Cabrio vor, gab es schon bei Arbeitsbeginn keine Rettung mehr. Womöglich gründete ein Teil ihrer Autorität auf der Verwegenheit und Unbeschwertheit, mit der sie Frisurfragen ignorierte.

Was Fräulein Schneider und Miss Marple zudem einte, waren die hellwachen, blaugrauen Augen, deren Ausdruck sich in Sekundenschnelle verändern konnte. Selbst am späteren Nachmittag, wenn Fräulein Schneider, als sie die sechzig überschritten hatte, zur Müdigkeit neigte und sich dann, wie sie es nannte, niederen Registraturarbeiten zuwandte, blitzten ihre Augen auf, wenn ein besonderes Vorkommnis ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Je nach Anlass weiteten sie sich, zogen sich zu Schlitzen zusammen oder verrieten mit aufflackerndem Schalk, dass in ihrem Kopf ein Plan zu reifen begann. Empörung, Erschrecken, Güte und Heiterkeit fanden in ihren Augen in schneller Abfolge Platz, und wer sie kannte, wusste, wann sie Desinteresse oder Harmlosigkeit vortäuschten.

Miss Marples kriminalistischer Spürsinn spiegelte sich in diesen Augen, die mehr als andere sahen. Und wenngleich sich Fräulein Schneiders Scharfsinn darauf beschränkte, Ungereimtheiten in Abrechnungen zu erkennen, gehörte zu beiden eine Fähigkeit zur hellsichtigen Analyse, die die wenigsten hinter ihrer großmütterlichen Fassade vermutet hätten. Dass die Detektivin Marple im Notfall resolut aufzutreten und Golfschläger oder Regenschirm einzusetzen verstand, wenn es hieß, Verbrecher zur Strecke zu bringen, fand auf Fräulein Schneiders Seite eine Entsprechung. Wer sie einmal in spontaner Erregung auf dem Sportplatz oder vor dem Fernsehapparat erlebt hatte, begriff, dass in Konfliktfällen mit ihr nicht zu spaßen war.

Da die Miss-Marple-Verfilmungen über die Jahre hinweg an Sonntagnachmittagen oder in den dritten Programmen regelmäßig wiederholt wurden, war es nicht nötig, Neuankömmlingen in der Firma das missmarplehafte Fräulein Schneider zu erklären. Ob diese selbst die Filme – 16 Uhr 50 ab Paddington oder Der Wachsblumenstrauß – kannte und schätzte, wusste niemand, da sich alle wohlweislich hüteten, in ihrem Beisein die Namen Marple und Rutherford je fallen zu lassen. So wusste niemand, ob sich Fräulein Schneider dieser frappierenden Ähnlichkeit bewusst war, ob sie ihr je aufgefallen war.

Auch in Konrads Elternhaus hatte sich Fräulein Schneiders Spitzname durchgesetzt. Am Abendbrottisch kam es vor, dass Konrads Mutter dem üblichen „Wie war dein Tag?“ ein „Gibt’s was Neues von Miss Marple?“ folgen ließ. Was ihr im nächsten Moment jedoch peinlich war, da sie streng darauf achtete, ihren Kinder Respekt vor Erwachsenen beizubringen. Ihre Furcht, dass eines von ihnen versehentlich Fräulein Schneider als Miss Marple anreden könnte, war so groß, dass sie sich meistens umgehend korrigierte und ein hastiges Ich-meine-das-Fräulein-Schneider nachschob.

Wenn sie ein Glas Wein getrunken hatte, konnte es trotzdem passieren, dass sie, nachdem sie über die Affäre der Brenninger mit dem deutlich jüngeren Lagerverwalter gelästert hatte, auf Fräulein Schneiders Privatleben zu sprechen kam. Ob diese wie Miss Marple einen Verehrer habe, einen Mr Stringer, der ihr zwar tollpatschig, aber durchaus liebenswürdig zur Seite stand? Konrads Vater bügelte solche Spekulationen ab. Das interessiere ihn nicht und darüber wisse er nichts. Ihm wäre es sowieso lieber, wenn seine Arbeitskolleginnen wie Ingrid Steeger oder Claudia Cardinale aussähen und nicht wie Miss Marple – eine Äußerung, die seiner Frau ein empörtes Schnauben und ein Eberhard-denk-doch-an-die-Kinder! entlockte.

Konrad ließ sich davon nicht beeindrucken. Er hatte einen dieser Miss-Marple-Filme gesehen und über die schrullige Alte, die die Polizei dumm aussehen ließ, gelacht. Mit Fußball wie Fräulein Schneider schien sie jedoch nichts im Sinn zu haben, weshalb ihm Fräulein Schneider besser als Miss Marple gefiel.