Читать книгу Machtspieler - Ronny Blaschke - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеOffensive im Verborgenen

Russland mit seinen hundert Volksgruppen fehlt noch immer eine übergreifende Identität. Präsident Putin spannt für seinen Nationalismus auch den Fußball ein: Großereignisse wie die WM 2018 bringen Ansehen und begünstigen den Ausbau des Sicherheitsapparates. In der heimischen Liga vernetzen sich staatsnahe Unternehmen mit Regionalverwaltungen. Dieses Geflecht drängt die Zivilgesellschaft weiter an den Rand. Doch gerade im vermeintlich unideologischen Sport tinden Aktivisten neue Nischen.

Das Queerfest in St. Petersburg ist eine der letzten Möglichkeiten, um für wenige Tage aus dem Versteck zu kommen. Jeweils im September trifft sich die queere Gemeinschaft Russlands für Filmvorführungen, Ausstellungen und Vorträge. An einem der Festivaltage 2018 sitzt der Aktivist Alexander Agapov auf einem Podium mit zwei Diskutanten. Sie sprechen über die Fußball-WM, die kurz zuvor in Russland stattgefunden hatte. Plötzlich wird es unruhig im Publikum, Polizisten berichten von einer anonymen Bombendrohung. Sie wollen das Gebäude durchsuchen. Ihre offizielle Erklärung: Sie möchten die Teilnehmer „schützen“.

„Dieses Spiel kennen wir“, sagt Alexander Agapov, Präsident der „Russian LGBT Sport Federation“, des russischen Sportverbandes für sexuelle Minderheiten. Seit 2013 verbietet ein Gesetz in Russland, gegenüber Minderjährigen positiv über Homosexualität zu sprechen. „Polizisten und Behörden beziehen sich nie offen auf dieses Gesetz, sie wollen uns auf andere Art einschüchtern.“ Die abgebrochene Fußballdebatte des Queerfestes soll in einem anderen Stadtteil fortgesetzt werden, doch nur wenige der fünfzig Zuhörer treten den Weg mit der Metro an.

Drei Monate zuvor wird Alexander Agapov nicht aufgehalten. Am 14. Juni 2018 eröffnet das russische Nationalteam im Moskauer Luschniki-Stadion gegen Saudi-Arabien die WM. Immer wieder zeigen Kameras die Ehrentribüne. Russlands Präsident Wladimir Putin sitzt neben FIFA-Präsident Gianni Infantino und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salam. Während Putin seine Eröffnungsrede hält, schwenkt Agapov auf der Tribüne eine Regenbogenfahne. Die offiziellen Kameras fangen dieses Bild nicht ein, aber in den sozialen Medien verbreitet es sich schnell.

In den Monaten vor und während der WM öffnen sich für Alexander Agapov Freiräume. Mit der „Russian LGBT Sport Federation“ veranstaltet er Public Viewings, Fußballturniere und Diskussionen. Er veröffentlicht Fotos von englischen Fans, die ungestört mit Regenbogenflaggen in WM-Städten posieren. Er gibt internationalen Journalisten Interviews und trifft Aktivisten aus vielen Ecken der Welt. Selten fühlt er sich von Polizisten beobachtet. Damit fügt er sich in ein Bild ein, das sich viele westliche Beobachter während der WM machen: Fans feiern friedlich in großen Gruppen, sogar Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit wird geduldet, die Polizei bleibt im Hintergrund. Scheinbar keine Spur von Hooligans, Rassismus und Homophobie.

Schon bald nach der WM berichten Korrespondenten wieder über Repression. Regelmäßig werden Proteste auseinandergetrieben. Ab Spätsommer 2019 nimmt die Polizei bei diversen Kundgebungen mehrere Tausend Demonstranten in Gewahrsam. Sie hatten gegen den Ausschluss von Oppositionspolitikern bei der Wahl zum Moskauer Stadtparlament protestiert. Auch Strafverfahren gegen kritische Regionalpolitiker nehmen zu. Am 21. Juli 2019 wird die Aktivistin Jelena Grigorjewa ermordet, jahrelang setzte sie sich für LGBT-Rechte und politische Gefangene ein. „Die WM war für uns eine Auszeit vom Alltag“, sagt Alexander Agapov. „Die Regierung fühlt sich nun noch stärker.“ Er findet, man sollte die Probleme ganzheitlich betrachten unabhängig von der WM.

Rauchbombe in der Sporthalle

Zivilgesellschaft: in vielen Ländern des Westens eine geachtete Partnerin des Rechtsstaates. In Russland gilt sie als Gegenbewegung zum Kreml – und als Projektionsfläche für dessen Sorgen vor dem Machtverlust. Seit der Wiederwahl Wladimir Putins zum Präsidenten 2012 zählten Menschenrechtler mehr als dreißig Gesetze und Gesetzesänderungen, die Bürgerrechte einschränken. Etwa 150 Organisationen waren oder sind als „ausländische Agenten“ gelistet. Darunter bekannte Einrichtungen wie Lewada, Memorial oder das Sacharow-Zentrum. Ihre Themen: Menschenrechte und eine differenzierte Aufarbeitung der Diktatur.

Auch Mitarbeiter von internationalen Stiftungen spüren den Druck durch Razzien, Verhöre, Bürokratie. 2012 gab es in Russland 400.000 nichtkommerzielle Organisationen, diese Zahl ist laut der Heinrich-Böll-Stiftung fast um die Hälfe geschrumpft. Tausende Aktivisten gaben erschöpft auf, gingen ins Ausland oder halten sich mit öffentlicher Kritik zurück. Die Lage mag trostlos erscheinen, doch etliche Organisationen wollen nicht aufgeben. Zum Beispiel jene von Alexander Agapov: „Wir stellen uns auf neue Herausforderungen ein. Wir müssen kreativ bleiben.“

Alexander Agapov ist Mitte dreißig. Ein nachdenklicher, wortgewandter Mann mit Interessen weit über den Sport hinaus. Er ist in schwierigen Verhältnissen in einem Moskauer Vorort aufgewachsen. Er war ein fleißiger Schüler und studierte Geschichte. Er merkte früh, dass er auf Männer steht, und so führte er bald das Leben eines Einzelgängers. Agapov wurde gemustert, bedroht, sogar überfallen. Über soziale Medien fand er die „Russian LGBT Sport Federation“. Der Sportverband für Lesben, Schwule und Transsexuelle zählt rund 2.000 Mitglieder in mehr als fünfzig Gemeinden, drei Viertel stammen aus Moskau und St. Petersburg. Seit seiner Gründung 2011 hat er mehr als 200 Wettbewerbe organisiert. Im Vergleich zu Deutschland, Schweden oder den Niederlanden mag das wenig sein. „Doch für uns ist Sport mehr als Vergnügen“, sagt Agapov. „Sport bietet uns einen Schutzraum.“

Wie schwer es ist, diesen Schutzraum zu verteidigen, merkte er 2014 bei den „Open Games“. Rund 300 Sportler aus Russland, Europa und Nordamerika nahmen an diesem Festival in Moskau teil. Ein Zeichen der Solidarität. Agapov und seine Mitstreiter hatten über Monate nach Hallen und Sponsoren gesucht. Sie verschickten Briefe, sprachen bei Behörden vor, luden bekannte Gesichter ein.

Ein prominenter Gast kam aus den USA: Greg Louganis, Olympiasieger im Wasserspringen und Ikone der queeren Bewegung. Ein anderer war die damalige niederländische Sportministerin Edith Schippers. Sie waren beeindruckt von dem Mut der russischen Aktivisten, doch sie verließen das Festival aus Termingründen vorzeitig. Kurz darauf ließ die Polizei die Sporthalle räumen, angeblich wegen Terrorgefahr. Andere Sportstätten und Hotels zogen ihre Unterstützung zurück und begründeten dies mit Überbuchungen, Stromausfällen, Klempnerproblemen. In einer Halle zündeten Vermummte eine Rauchbombe. Seitdem bucht Alexander Agapov für größere Veranstaltungen einen Sicherheitsdienst. Ein Wintersportfest nahe St. Petersburg wurde durch einen Fluss begrenzt, auf der anderen Seite durch dicht geparkte Autos.

Ganz anders waren die Bedingungen im Sommer 2018. Das konnte man in einem Szenequartier im Zentrum von St. Petersburg beobachten. In einem Hinterhof, umgeben von Cafés und Galerien, lud das „Diversity House“ während der WM zu Diskussionen, Ausstellungen und alternativen Stadttouren ein. Ihr Motto: „Cup For People“. Ursprünglich war für diesen Begegnungsort der Name „Pride House“ vorgesehen, doch das hätten die Behörden wegen des Bezuges zur LGBT-Bewegung als Provokation empfunden. Und eigentlich war das „Diversity House“ an einer anderen Adresse geplant, näher an der offiziellen Fanmeile, doch der Vermieter kündigte kurzfristig den Vertrag. So kamen während der WM kaum Touristen und internationale Journalisten ins „Diversity House“.

Olga Polyakova, eine der Organisatorinnen, ist jedenfalls froh, dass die Veranstaltungen ohne Störungen und Attacken abgelaufen sind: „Für die Zivilgesellschaft war die WM eine seltene Gelegenheit, um sich zu vernetzen. Wir haben keine große Institution hinter uns. Wir sind auf kleine und mittelgroße Partner angewiesen.“ Auch andere Gruppen außerhalb des Fußballs erlebten im Juni und Juli 2018 eine relativ entspannte Zeit. Eine Geburtstagsfeier zugunsten des lange inhaftierten ukrainischen Regisseurs Oleg Senzow wurde zwar von Polizisten beobachtet, aber nicht aufgelöst. „Uns bereitet vor allem die staatliche Willkür Sorge“, sagt Olga Polyakova. „Niemand weiß, was man sagen darf und was nicht. Alles wird bewusst im Unklaren gelassen.“

Die Gelassenheit der Behörden war allerdings nur wegen ihrer jahrelangen Vorbereitungen möglich. Schon während des Konföderationen-Pokals 2017 wurde die Versammlungsfreiheit weitgehend aufgehoben, so war es auch vor und während der WM. Großproteste waren unmöglich. Das Innenministerium wies die Polizei an, Nachrichten über Verbrechen, Razzien und Ermittlungen während der WM zurückzufahren. Auch die Regionen sollten vorwiegend über Positives berichten. Olga Polyakova und einige ihrer liberalen Freunde hatten überlegt, während des Turniers die Stadt zu verlassen. Sie ist geblieben und hofft nun, dass sie 2020 an das „Diversity House“ anknüpfen kann. St. Petersburg gehört zu den zwölf Austragungsorten der EM, die erstmals quer über den Kontinent stattfinden soll.

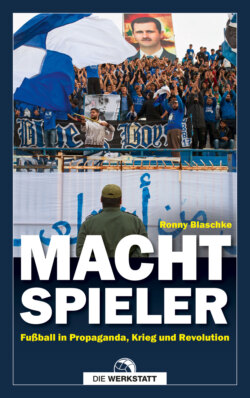

Damit zeigt die russische Regierung einmal mehr, dass sie mit Spitzensport eine langlangfristige Strategie verfolgt. Während ihrer „Dekade des Sports“ fanden Dutzende internationale Ereignisse in Russland statt: die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2014 in Sotschi, auch die Weltmeisterschaften im Biathlon 2011 in Chanty-Mansijsk, in der Leichtathletik 2013 in Moskau, im Schwimmen 2015 in Kasan oder im Eishockey 2016 in Moskau und St. Petersburg. Die Formel 1 ist seit 2014 jährlich in Sotschi zu Gast. Nach Ansicht von Johannes Aumüller, einem sportpolitischen Experten der Süddeutschen Zeitung, kann sich Wladimir Putin gerade im Sport als weltoffener und zupackender Staatsmann in Szene setzen. Und das in einer Zeit, in der russische Einheiten 2014 die Krim annektieren und in die Ostukraine vordringen, während sie im syrischen Bürgerkrieg an der Seite des Präsidenten Baschar al-Assad kämpfen oder sich in die US-Präsidentenwahl 2016 einmischen.

Selbstvertrauen durch Sport

Doch auch im russischen Fußball gibt es mehrere Ebenen, Interessen und Abhängigkeiten, die sich manchmal direkt gegenüberstehen. Die meisten Aktivisten haben mit den Glitzerereignissen wenig zu tun, davon kann Sorina berichten. Wenn es in dem kleinen Gemeindezentrum am Stadtrand von Moskau an der Tür klingelt, schreckt sie für einem Moment hoch. Sie geht zur Freisprechanlage, blickt auf den Bildschirm und ist erleichtert. Es sind keine wütenden Nachbarn, keine Beamten, keine Neonazis, es ist ein bekanntes Gesicht. Sie öffnet ihrem Kollegen die schwere Eisentür, als wäre sie die Sicherheitskraft einer Bank. Dann setzt sie sich für das Interview wieder an den Tisch. Es geht um Homosexualität, um starke Frauen im Fußball. Um Themen, für die in Russland eine gewisse Vorsicht nicht falsch ist.

Sorina ist in Tomsk aufgewachsen, im westlichen Teil Sibiriens. Ihren Nachnamen möchte sie nicht nennen, auch nicht für einen Journalisten aus Deutschland. Sie wägt jedes Wort ab, ihre mittellangen Haare hat sie zu einem Zopf gebunden. Als sie 14 war, blätterte ihre Mutter in ihrem Tagebuch. Und fand heraus, dass sie lesbisch ist, seitdem ist das Verhältnis angespannt. Sorina studierte Architektur und baute mit Kommilitoninnen ein Fußballteam auf. Sie nannten es „1604“, nach dem Gründungsdatum ihrer Stadt.

Der Fußball war neu für die Frauen, sie genossen die Bewegung, das Gerangel vor dem Tor. Es stärkte ihr Gefühl auszubrechen, wenigstens für ein paar Stunden. Sie halfen sich bei der Jobsuche und beim Studium. Sorina zog nach Moskau und ging zur „LGBT Russian Sport Federation“. Wieder formierte sie ein Team, suchte nach Plätzen und Geldgebern. Sie wollte andere motivieren. Das Selbstvertrauen im Sport übertrugen sie auf ihre in Arbeit und Familie.

Sorina und ihr Team gehören zu der Generation, die sich an ein Leben ohne Wladimir Putin kaum erinnern kann. Aber sie weiß aus Büchern und Erzählungen, dass es um die Lage der Frauen auch schon weit vor Putins Amtszeit nicht allzu schlecht bestellt war: Im März 1917 hatten demonstrierende Frauen den Sturz des Zaren befördert. Russland führte 1917 als erstes Land das Wahlrecht für Frauen ein und das Recht auf Abtreibung. Danach ging es rauf und runter, berichtet Ekaterina Kochergina vom Lewada-Zentrum, dem einzigen unabhängigen Meinungsforschungsinstitut in Russland. Frauen kämpften im Zweiten Weltkrieg mit an vorderster Front. 1972 wurde in Dnepropetrowsk ein Turnier nach Walentina Tereschkowa benannt. Die frühere Näherin war die erste Frau im Weltraum, eine Heldin der UdSSR. Die Sowjetunion schränkte Bürgerrechte massiv ein, Frauen aber wurden weniger benachteiligt als anderswo. Ekaterina Kochergina: „Heute sind die historischen Wurzeln des Fortschritts kaum noch wahrnehmbar.“

Auf einem Konferenztisch breitet die Forscherin Tabellen und Diagramme aus. „Frauen gehören in die Familie, denken heute viele. Dieses Frauenbild ist politisch verordnet.“ Weltmachtstreben und Nationalismus sind unter Putin seit der Annexion der Krim 2014 gewachsen. Das Riesenland mit seinen rund 100 Volksgruppen sucht eine übergreifende Identität, zumal der Sieg im Zweiten Weltkrieg weiter verblasst. Bis 2050 könnte die Einwohnerzahl von 143 Millionen um zwanzig Millionen sinken. Finanzielle Sorgen werden oft mit Ablehnung kompensiert, vor allem gegen Einwanderer aus dem Kaukasus und Zentralasien. Auch gegen Homosexuelle, denn die können keine Kinder gebären, sagt Ekaterina Kochergina: „Auch für Frauen wächst der Druck. Doch die Geburtenrate bei uns ist nicht wesentlich geringer als in anderen Industrienationen.“ Der Unterschied ist, dass die Lebenserwartung der russischen Männer niedriger ist, sie sterben im Schnitt mit 64 Jahren. So werden Frust und Vorurteile auf Minderheiten abgeladen. Homophobie und Sexismus gehen oft einher.

Nazi-Banner, SS-Runen, Affengeräusche

Es hätte alles auch ganz anders kommen können. Nach dem Zerfall der Sowjetunion war die Hoffnung groß auf eine wachsende gesellschaftliche Teilhabe. „Russland hatte eine blühende Szene Anfang der 2000er Jahre“, erzählt Pavel Klymenko, der aus Kiew stammt und jugendliche Subkulturen in Osteuropa erforscht. Seit 2013 arbeitet er für das internationale Antirassismus-Netzwerk Fare, Football Against Racism in Europe. Schulen starteten Wettbewerbe, Studierende gründeten Bündnisse, es entstanden Tausende Vereine, Nachbarschaftshilfen, Umweltgruppen. Immer mehr Menschen übernahmen Verantwortung für ihr Gemeinwesen.

Der Staat jedoch schränkte die Meinungs- und Pressefreiheit zunehmend ein. Unternehmer, die dem Kreml nahestehen, übernahmen Medien und änderten deren Ausrichtung. Blogger, die täglich mehr als 3.000 Menschen erreichen, müssen sich als Medien registrieren lassen. Nach zwei Verwarnungen kann die Aufsichtsbehörde deren Schließung beantragen. Der ausländische Kapitalanteil an Medienunternehmen wurde auf zwanzig Prozent begrenzt. Und die Weiterverbreitung von 4.000 angeblich „extremistischen Inhalten“ kann Strafen nach sich ziehen.

Viele Aktivisten hatten auf einen Rückgang der Repression gehofft, als die Olympischen Winterspiele 2014 nach Sotschi und die WM 2018 nach Russland vergeben wurden. Das Gegenteil war der Fall: Netzsperren, Vorratsdatenspeicherung, die Einschränkung der Versammlungsfreiheit. In den Jahren 2014, 2015 und 2016 wurden jeweils um die 1.000 Menschen wegen „staatsfeindlicher Aktionen“ festgesetzt – 2017 waren es rund 4.000 Menschen. Immer wieder mit der Begründung, man müsse das Land vor der „wachsenden Bedrohung des Terrorismus schützen“.

Pavel Klymenko sagt: „Es gibt so viele Einschränkungen, die kann man mit einer WM nicht rückgängig machen.“ Klymenko besucht Ligaspiele in der Ukraine, Polen, Russland. Er dokumentiert Gewalt, Neonazi-Banner, SS-Runen und Affengeräusche gegen schwarze Spieler. „Jede Zusammenkunft von mehr als zehn Leuten zieht Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Bei unseren Aktionswochen hatten wir mal muslimische Fußballerinnen. Sie spielten mit Kopftüchern in einem Park und wurden von Sicherheitskräften sofort als Risiko wahrgenommen.“

In diesem Klima beschreibt Klymenko die Zivilgesellschaft als orientierungslos. Zwar sind die Zustimmungswerte für Putin noch immer vergleichsweise hoch, doch das Vertrauen in andere Staatsorgane ist gering. Nach einer Erhebung von Lewada sind nur sieben Prozent der Russen an Politik interessiert. Generell werde der Begriff des Politischen von vielen als verächtlich gedeutet, sagt der Osteuropa-Aktivist Ingo Petz, der 2014 das Begegnungsprojekt „Fankurve Ost“ mitbegründet hatte: „Politik ist für viele ein Synonym für Korruption und Machterhalt.“

Vieles davon wurzelt in den 1990er Jahren. Die Wirtschaft schrumpfte um fünfzig Prozent, viele Menschen verarmten. In dieser Umbruchphase kam eine kleine Elite aus Oligarchen, Politikern und Sicherheitskräften zu Macht und Wohlstand. 1999 übernahm Wladimir Putin die Regierung. Er profitierte von einem Wirtschaftsaufschwung und steigenden Rohstoffpreisen. Der Wunsch nach innerer Sicherheit und globaler Anerkennung prägten sein Handeln, dabei half ihm der Sport. Nach und nach stiegen Institutionen und Unternehmen des Staates bei Fußballvereinen ein. Energieriesen, Banken, Transportwesen. Der Staatskonzern und weltweit größte Erdgasproduzent Gazprom führte den Verein aus Putins Heimatstadt, Zenit St. Petersburg, in das europäische Spitzenfeld. Und er übernahm Partnerschaften mit Schalke 04 und Roter Stern Belgrad, ebenso mit den Verbänden UEFA und FIFA. So verknüpfte der Kreml Stränge von Politik und Wirtschaft im vermeintlich unideologischen Fußball, schreibt Timm Beichelt, Professor für Europa-Studien an der Viadrina in Frankfurt (Oder), in seinem Buch „Ersatzspielfelder“.

Doch mit Seilschaften in den Metropolen lässt sich das größte Land der Welt nicht regieren. Die Russische Föderation besteht aus 85 „Förderationssubjekten“. Republiken, Regionen, Gebiete – mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen und Graden an Autonomie. Lokale Eliten wünschen sich Freiräume, im Gegenzug garantieren sie Loyalität. Mehr als ein Drittel der 16 Fußball-Erstligisten werden von ihren Regionalverwaltungen gestützt, erläutert der Politikwissenschaftler und Mitherausgeber des Buches „Russkij Futbol“, Martin Brand: „Die Regionen stehen im Wettbewerb zueinander. Ein erfolgreicher Verein kann Investoren anlocken und in der Bevölkerung Zustimmung sichern.“

Zur Homosexualität: kein Wort

Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung in Russland gilt der Sport als unpolitisches und damit unverdächtiges Feld, davon kann die fragmentierte Zivilgesellschaft profitieren. Die kleine „Russian LGBT Sport Federation“ ist nicht – wie viele andere Menschenrechtsorganisationen – als „ausländischer Agent“ gelistet. Der Verband betont Gesundheitsförderung und Begegnungen. „Wir gehen kein Risiko ein“, sagt Alexander Agapov. Gegenüber Vermietern von Hallen präsentieren sich die Sportler als alte Schulfreunde. Zur Homosexualität: kein Wort. Sie nutzen die Hallen in den weniger gefragten Abendstunden. Sie kommen und gehen in kleinen Gruppen. Für manche Veranstaltungen schickt er jedem Publikumsgast die Anfahrtsbeschreibung persönlich. Ohne Flyer, Plakate, Online-Werbung.

Alexander Agapov ist viel unterwegs, bei Konferenzen in Düsseldorf, Bratislava oder Kopenhagen. Er stellt seine Arbeit bei NGOs und Botschaften vor. Manchmal wird erst seine dritte E-Mail beantwortet, manchmal gar nicht, manchmal lernt er jemanden kennen, der jemanden kennt. Vom russischen Fußballverband erhielt er lange keine Reaktion, auch von der FIFA fühlte er sich nicht ernst genommen.

Doch Agapov weiß, wie er sich Gehör verschafft, zum Beispiel im März 2018 in Zürich bei der FIFA-Konferenz zu „Gleichberechtigung und Inklusion“. In der ersten Podiumsrunde schildern drei Frauen, wie ihnen der Fußball eine höhere Lebensqualität beschert. So sympathisch und redegewandt, dass der Eindruck entsteht, der Fußball könne alle Krisen lösen. Kritische Töne über die Industrie Fußball kommen kaum vor. Als die Moderatorin die Diskussion fürs Publikum öffnet, hebt Agapov die Hand. Er fühlt sich unwohl, weil sein Kommentar nichts mit Entwicklungsprojekten in Afrika zu tun hat, nichts mit HIV-Prävention oder dem Schutz vor Landminen. Doch er weiß auch, dass es bei diesen Anlässen wenige Gelegenheiten zur Mitsprache gibt. Agapov erzählt den 250 Gästen, dass er bei FIFA und deren Sponsoren um Unterstützung gebeten habe, aber unbefriedigende Antworten erhielt. Und er kritisiert, dass Tschetschenien für das WM-Quartier Ägyptens zugelassen wurde; eine Region, in der Homosexuelle gefoltert und ermordet wurden.

Nach dem Kommentar Agapovs herrscht Stille, auf dem Podium fühlt sich niemand angesprochen. Sein Gesicht ist gerötet. Nach wenigen Minuten erhält er die ersten lobenden Nachrichten von Freunden, die den Livestream verfolgen. Einige Teilnehmer der Konferenz wundern sich auf Twitter und Facebook, warum die LGBT-Rechte bei der FIFA nicht deutlicher zur Sprache kommen. In der Mittagspause kann Agapov den Verbandsmitarbeitern seine Vorstellungen persönlich schildern. Daraus wächst eine stabile Zusammenarbeit.

Die positiven Folgen von 2018

Die WM bringt viele fortschrittliche Ideen aus der europäischen Fanarbeit nach Russland. Man kann sich davon im Moskauer Gorki-Park ein Bild machen. An einem kühlen Nachmittag treffen sich auf einem kleinen Bolzplatz Fußballfans aus unterschiedlichen Ländern zu einem Turnier. Am Spielfeldrand steht Elena Erkina und beantwortet Fragen auf ihrem Handy. Die Soziologin aus St. Petersburg ist gut vernetzt mit Aktivisten in ganz Europa. Im Interview berichtet sie von der EM 2016 in Frankreich, als russische Hooligans in Marseille auf englische Fans einschlugen. Erkina wollte die bedrohliche Stimmung in sachliche Bahnen lenken. Sie sprach mit friedlichen Fans, informierte Journalisten, vermittelte zwischen russischen Funktionären und französischen Polizisten. Sie hatte kaum Schlaf, aber als die Aufregung verschwand, wurde sie von allen Seiten gelobt.

Erkina wurde ins Sicherheitskomitee des russischen Fußballverbandes berufen, als erste und einzige Frau unter rund zwanzig Männern. „Manchmal schauen sie mich schief von der Seite an“, sagt sie. „Viele denken, Frauen haben im Fußball nichts verloren. Und wenn, dann höchstens als Übersetzerinnen oder Sekretärinnen. Es gehen heute zwar mehr Frauen in die russischen Stadien, aber meistens begleiten sie ihre Männer.“

Je durchlässiger eine Gesellschaft ist und je lauter sich ihre Minderheiten Gehör verschaffen können, desto verzweigter kann eine Zivilgesellschaft wachsen. In Russland wurde ein Gesetz erlassen, das häusliche Gewalt gegen Frauen weniger bestraft als früher. Abtreibungen werden erschwert, das Kindergeld wurde reduziert. Eine Initiative zur Gleichberechtigung hängt im Parlament fest. Dutzende Berufe bleiben Frauen verschlossen. Wladimir Putin forderte eine erfolgreiche Unternehmerin vor laufender Kamera auf, sie „möge ihren demografischen Pflichten nachkommen“.

Die Staatsmedien zeigen Putin mit freiem Oberkörper beim Jagen, Reiten, Angeln. Nur sechs Prozent der russischen Männer wünschen sich laut dem Lewada-Zentrum Frauen in der Politik, und bei den Frauen liegt die Zustimmung zu dieser Frage gerade mal bei dreißig Prozent. Wie kann es um Meinungsvielfalt und Interessenausgleich bestellt sein, wenn eine Hälfe der Gesellschaft so öffentlich an den Rand gedrängt wird?

„Wir brauchen sichtbare Vorbilder“, sagt Elena Erkina. „Das geht nicht über Nacht.“ Erkina weiß, wie sie wann und wo Argumente anbringen muss. Gegenüber europäischen Journalisten kann sie kritischer sein als in einem Hintergrundgespräch mit russischen Polizeivertretern. In den Jahren vor der WM berichteten westeuropäische Medien über eine neue Generation von Hooligans, gut vernetzt und durch die Kampfsportszene erprobt. Auch nach solchen Berichten schien der Kreml seine Sicherheitspolitik auszurichten: mit Verboten von Fangruppen, Vorratsdatenspeicherung, Drohungen gegenüber führenden Schlägern. Die Folge: Hunderte Hooligans zogen sich in den Untergrund zurück, während der WM ging von ihnen keine Gefahr aus. Ob sie wiederkommen werden?

Elena Erkina und ihre Partner werben seit Jahren für eine Willkommenskultur im Fußball. Sie scheinen allmählich Erfolg zu haben, wie die Nachwirkungen der WM zeigen: Die russische Nationalmannschaft bestreitet ihre Heimspiele nun vermehrt außerhalb der Metropolen Moskau und St. Petersburg. Tickets in Saransk, Rostow am Don oder Nischni Nowgorod waren schnell ausverkauft. Um die Spiele herum werden Angebote etabliert: Freundschaftsturniere, Konzerte, Kinderbetreuung und Verkaufsstände mit regionaler Küche. Beim russischen Verband kümmert sich eine Mitarbeiterin nun ausschließlich um Fans mit Behinderung. „Es kommen mehr Familien in die Stadien“, sagt Elena Erkina. Die Premjer-Liga, die höchste Spielklasse, verzeichnete in der Saison nach der WM einen Zuschaueranstieg von zwanzig Prozent.

Fans kritisieren überharte Polizei

Insgesamt sollen für die WM 13 Milliarden Euro aufgebracht worden sein, mehr als die Hälfte für Infrastruktur, Flughäfen, Straßen, Nahverkehr oder Hotels. Die Zahlen sind nicht nachprüfbar. Doch die Regionen werben um Touristen, Investoren und staatliche Unterstützung. In Rostow am Don wurde ein neuer Flughafen gebaut. Rund um das WM-Stadion entsteht ein neuer Komplex für olympische Sportarten. Zuletzt verfolgten durchschnittlich 31.000 Fans die Heimspiele des FK Rostow, dreieinhalb mehr als in der Spielzeit vor der WM. In der umliegenden Region registrierten sich 2018 rund 12.000 Fußballer mehr als im Vorjahr, berichtet Deutschlandfunk-Korrespondent Thielko Grieß, insgesamt sind es nun etwa 130.000. Ob die WM auch anderen Regionen hilft?

„Durch die großartige Atmosphäre bei der WM haben viele Leute gemerkt, dass es in Stadien nicht gefährlich ist“, sagt Robert Ustian. „Fußball wird als Freizeitvergnügen wichtiger, eine Alternative zu Kinos und Konzerten.“ Ustian ist seit der Kindheit Fan von ZSKA Moskau, er hat noch ganz andere Zeiten erlebt. Bei einem Spiel in der Champions League 2014 in Rom zündeten Fans von ZSKA Böller, zeigten Symbole der Waffen-SS und den Hitlergruß. Danach musste ZSKA mehrere Spiele ohne Zuschauer bestreiten, der Klub erhielt eine Geldstrafe. Robert Ustian war geschockt und fragte sich: „Wie können fünfzig Leute den Ruf einer großen Fanszene beschädigen? Wir sind ihre Geiseln.“

Robert Ustian wuchs in Abchasien auf, einer Region im Süden des Kaukasus am Schwarzen Meer. Während des Umbruchs Anfang der 1990er Jahre lebte seine Familie in Armut. Der Konflikt mit Georgien wurde zum Krieg. Ustian erzählt, seine Leidenschaft für ZSKA habe seine Ängste gemindert. Er studierte Wirtschaft, bereiste die Welt, erhielt Jobangebote. Er zog nach Moskau wegen des Fußballs.

Nach dem Tiefpunkt in Rom rief er seine Freunde an. Er schrieb einen Artikel für ein Internetportal, darin ging es um Respekt. Was ihn überraschte, waren die vielen positiven Antworten. Eine achtzig Jahre alte Frau schickte ihnen ein Foto. Darauf hielt sie ein Transparent: „ZSKA-Fans gegen Rassismus“. Sogar CNN und BBC berichteten. „Das war wirklich etwas Neues in Osteuropa.“

Robert Ustian veröffentlicht Fotos und Interviews für eine vielfältige Fanszene. Der Verein ZSKA öffnet sich und verbreitet die Inhalte. Der Klub dreht nun selbst Videos von Spielern. Gegen Affenlaute im Stadion und Manifeste für „weiße Helden“, gegen Hakenkreuzfahnen und das Verbrennen des Koran. Noch ist Ustians Gruppe eine Minderheit, aber sie wächst. Doch Robert Ustian kann sich keine Jahreskarte kaufen, denn dann wüssten die Neonazis, wo er genau zu finden ist. Hooligans haben ihn bedroht und seine Handynummer im Netz veröffentlicht. „Früher dachten Fans, sie könnten nur als rechtsextrem und gewalttätig in der Kurve mitmachen. Aber wir wollen der jungen Generation eine neue Identifikation bieten. Man kann Fußball lieben, und sich zugleich für Bildung und Sprachen interessieren.“

Die Atmosphäre bei der WM haben Ustian uns seine Mitstreiter gestärkt. „Es sind viele Freundschaften zwischen Russen und ausländischen Gästen entstanden“, sagt er. „Seit Jahren sendet das russische Staatsfernsehen Hasspropaganda gegen den Westen. Bei der WM haben viele Menschen gemerkt, dass Franzosen, Briten oder Deutsche unser Land nicht zerstören wollen. Man kann miteinander reden – und es kann sogar Spaß machen.“ Nach der WM hat Ustian seine Eindrücke in zahlreichen Foren geschildert, auch bei den Vereinten Nationen in Genf.

Führt die WM auch langfristig zum Abbau von Vorurteilen? Das Turnier fand in elf Städten statt, zehn auf europäischer Seite, für die große Mehrheit der Bevölkerung war es ein Ereignis aus der Ferne. Das unabhängige Lewada-Zentrum untersuchte im Juli 2018 menschenfeindliche Einstellungen innerhalb der Bevölkerung. Der Parole „Russland den Russen“ stimmten 19 Prozent der Befragten zu, fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. 67 Prozent wünschten sich eine Begrenzung der Arbeitsmigration nach Russland, neun Prozent mehr als 2017. Die Abneigung vieler Russen richtet sich vor allem gegen Roma und Menschen aus Zentralasien. Die Umfrage belegt aber auch, dass ihre Skepsis gegenüber „dem Westen“ gesunken ist.

Robert Ustian glaubt, dass der gesellschaftliche Wandel Zeit braucht, auch bei den Sicherheitsbehörden. Tausende russische Polizisten haben sich in den vergangenen Jahren mit Kollegen aus Westeuropa über Prävention und Deeskalierung ausgetauscht. Dennoch gibt es Vorfälle wie im Juli 2019. Nach dem Spiel in Rostow am Don schlugen Polizisten wahllos auf Anhänger von Spartak Moskau ein. Videos zeigen, dass es zuvor keine Provokationen gegeben hatte. „Die Polizei will Fans kontrollieren: Banner, Gesänge, jede Bewegung“, sagt Ustian. „Aber wir lassen uns nicht alles gefallen. Wenn es zu überharten Einsätzen kommt, gibt es einen Aufschrei. Das war früher anders.“

Zuschauer hatten für ein WM-Ticket persönliche Daten hinterlegen müssen, zum Beispiel die Handynummer, so waren sie für den Staat leicht lokalisierbar. Der russische Fußballverband wollte diese sogenannte Fan-ID auch auf den Ligabetrieb ausweiten. Doch Fangruppen protestierten. Beim Heimspiel gegen Dynamo Moskau im Mai 2019 brachten Fans von ZSKA den Protest auf eine politische Ebene. Auf ihren Bannern betonten sie, dass die Kosten für den Fan-Ausweis woanders besser angelegt wären: im Rentensystem, in Kliniken, in Bildung. Auf Facebook ergänzten ZSKA-Fans eine Mitteilung: „Es gab keine einzige öffentliche Diskussion über das Gesetz. Und wenn die Stadien halb leer sind, wie in der Türkei und in Italien, wird niemand Verantwortung übernehmen und zurücktreten, weil es im Land keine Institution mit Ansehen gibt. Und da es im Land keinen Sportjournalismus gibt, herrscht völlige Stille.“

Gegen die Bevormundung aus dem Westen

Diese Episode zeigt, wie sehr sich die Fankultur seit ihrem Entstehen Mitte der 1970er Jahre gewandelt hat. In der Sowjetunion hatten insbesondere die Gruppen der großen Moskauer Klubs von Anfang an unter Beobachtung gestanden. Ihre Emotionen und undurchsichtigen Hierarchien wurden als „Gefahr für die Ordnung“ gedeutet. Erst recht in angespannten Zeiten: nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan 1979, dem westlichen Olympia-Boykott in Moskau 1980, dem Aufkommen der Solidarność in Polen. Zeitweilig wurden in Stadien Flaggen und Schals verboten. Der Komsomol, die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei, wirkte auf kritische Anhänger ein.

Die Polizei, die Pressezensur und der Geheimdienst KGB verhinderten, dass Schlägereien im Stadionumfeld eine größere Öffentlichkeit erreichten. Sogar die Massenpanik beim UEFA-Pokal-Heimspiel 1982 zwischen Spartak Moskau und dem HFC Haarlem, bei der mindestens 66 Menschen starben, wurde erst sieben Jahre später ausführlich diskutiert. Auch im politischen Vakuum der 1990er Jahre war an eine strategische Fanarbeit nicht zu denken, so vernetzten sich Hooligans und Neonazis, berichtet der freie Journalist und Osteuropa-Experte Thomas Dudek. Einige Hooligans übernahmen Sicherheitsdienste für regionale Mandatsträger, andere schüchterten politische Gegner ein.

Robert Ustian gehört zu der überschaubaren Gruppe, die sich dagegenstemmt. Als Mitglied des Netzwerks Football Supporters Europe FSE möchte er beim Aufbau einer präventiven Fan-Betreuung helfen, so wie sie in Deutschland durch sozialpädagogische Fanprojekte seit drei Jahrzehnten zum Standard geworden ist. Vor und während der WM war Ustian ein gefragter Interviewpartner für internationale Medien. Auf einer Konferenz diskutierte er mit Vertretern von Borussia Dortmund und dem tschechischen Verein Slovan Liberec: „Diese Leute haben nicht mit dem Finger auf uns gezeigt. Sie sprachen über ihre Probleme mit rechten Fans – und über Lösungen.“

Robert Ustian wird emotional, wenn es um „arrogante Berichte“ einiger Menschenrechtsorganisationen geht: „Man muss sich auf die Geschichte und die Besonderheiten unseres Landes einlassen, um etwas bewirken zu können. Schon im Zarenreich kamen Reformen stets von der Spitze. Leider haben wir keine Kultur, in der wichtige Veränderungen an der Basis angestoßen werden. Alles geht von oben nach unten.“ Ustian kann aus dem Gedächtnis polemische Passagen aus britischen Medien zitieren. Er betont, dass es auch in Russland reformwillige Querköpfe gibt. Nur brauche man mehr Kraft und Geduld, um ihre Ideen sichtbar zu machen.

Der Einfluss der Kirche wächst – auch im Sport

Jahrelang wurde die WM 2018 als Verstärker für politische Forderungen genutzt, von Unterstützern und Gegnern Russlands. Nach der Annexion der Krim 2014 forderten Stimmen aus EU und USA einen Boykott der WM. Im März 2018 sagten Regierung und Königsfamilie aus Großbritannien einen Turnierbesuch ab. Sie reagierten auf einen Giftanschlag auf den früheren Spion Sergej Skripal und dessen Tochter in Salisbury. Etliche Länder schlossen sich an wegen der Unterstützung Russlands im syrischen Bürgerkrieg für den Präsidenten Assad, auch wegen Hackerangriffen sowie Einmischungen in ausländische Wahlen. Russische Spitzenpolitiker deuteten dies als „westliche Propaganda“.

In ihrem Sammelband „Russkij Futbol“ verdeutlichen die Herausgeber Martin Brand, Stephan Felsberg und Tim Köhler, dass der russische Fußball seit mehr als 120 Jahren für Propaganda genutzt wird. Zum Beispiel 1912 bei den Olympischen Spielen in Stockholm: Das russische Team verlor 1:2 gegen Finnland, das damals noch als Großfürstentum zum Russischen Reich gehörte. Kritiker werteten dies als Zeichen für den Untergang des Zarentums. Oder zwei Jahrzehnte später: Die Rote Armee nutzte den Fußball, um ihre Soldaten bei Laune zu halten.

Jenseits des Militärs wurden Klubs an Industriebranchen gekoppelt. Dynamo Moskau war in der Obhut des Geheimdienstes, Lokomotive gehörte zur Eisenbahn, ZSKA zur Armee. In den 1930er Jahren herrschten unter Stalin Willkür und Verfolgung. Wer in Zeiten von Zwangskollektivierung mit neuen Ideen auftrat, machte sich verdächtig. Nikolai Starostin, Mitbegründer von Spartak Moskau, wurde wegen „bourgeoiser Arbeitsmethoden“ zu Lagerhaft verurteilt. Ob Fußball als Ablenkung im Zweiten Weltkrieg oder als Statussymbol im Kalten Krieg: „Russkij Futbol“ erzählt sowjetisch-russische Geschichte durch das Brennglas Fußball, auch in einer gleichnamigen Plakatausstellung.

Eine relativ neue Entwicklung ist dabei die Unterstützung der Russisch-Orthodoxen Kirche. Ob Dopingvorwürfe, Korruptionsvergehen oder die Verletzung von Arbeitsrechten auf Stadionbaustellen – die Kirche habe sich stark an die herrschende politische Meinung angehängt, tindet die Theologin Regina Elsner, die sich am Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien in Berlin (ZOiS) mit der Russisch-Orthodoxen Kirche beschäftigt: „Seitdem sich der Druck auf Russland international erhöht hat, hieß es auch bei der Kirche immer mehr: Das sind Angriffe von außen, die Russland schaden wollen.“

Unter Wladimir Putin hat der Klerus an Einfluss gewonnen. Der Patriarch Kyrill hat als Vorsteher der Russisch-Orthodoxen Kirche mehrfach Sportler empfangen und in seinen Reden angesprochen, etwa im März 2018 die russischen Olympiasieger im Eishockey. Oft wird der Sport dabei als Instrument im „Kampf der Zivilisationen“ gedeutet, zur „Stärkung des Vaterlandes“. In Brasilien hatte die katholische Bischofskonferenz die Vorbereitungen auf die WM 2014 mit kritischen Kampagnen begleitet, auch gegenüber der Politik. Und in Russland? Für die Verjüngung ihrer Zielgruppen hat die Kirche 2015 ein Komitee für Sport eingerichtet. An der Basis werden Jugendhilfe und Drogenprävention mit Bewegungsangeboten bereichert. Aber aus Menschenrechtsfragen halten sich die Gläubigen heraus, sagt Regina Elsner: „Die Kirche ist inzwischen so eng mit der Politik verbandelt, dass sie eben doch etwas zu befürchten hätte. Vor zehn oder zwanzig Jahren wäre das anders gewesen.“

DFB unterstützt Zivilgesellschaft

Es ist ein komplexes Spannungsfeld, dem sich auch der DFB lange aussetzen musste. Die Ausgangslage einige Jahre vor dem WM war folgende: Halten sich die deutschen Funktionäre in Russland zurück, wird ihnen das als Anbiederei gegenüber Putin ausgelegt. Äußern sie scharfe Kritik, fühlen sich russische Eliten provoziert und laden ihren Ärger auf den Aktivisten ab. Wie politisch darf, wie politisch sollte der DFB handeln? Diese alte Frage wurde neu aufgelegt. Und der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel antwortete in der Regel so: „Wir möchten zivilgesellschaftliche Brücken bauen, ohne mit erhobenem Zeigefinger aufzutreten.“

Innerhalb des DFB wurden frühzeitig Projektpläne in Russland diskutiert. Während des Konföderationen-Pokals 2017 traf sich der DFB in Moskau mit Vertretern aus Stiftungen und NGOs. Grindel hielt eine Rede beim „Petersburger Dialog“, einem Forum, das seit 2001 die Verständigung zwischen den Zivilgesellschaften Deutschlands und Russlands pflegt. Der ehemalige Journalist und Bundestagsabgeordnete Grindel beschrieb Anekdoten der deutsch-russischen Fußballgeschichte, etwa das erste Spiel der DFB-Auswahl 1955 in Moskau. Wenige Wochen nach dem sowjetischen 3:2-Sieg setzte Bundeskanzler Konrad Adenauer die Freilassung der letzten deutschen Kriegsgefangenen durch. Einige von ihnen berichteten später, dass die Radioreportage des Länderspiels ein wichtiges Hoffnungssignal für sie gewesen war. Die Sowjetunion und die Bundesrepublik nahmen bald diplomatische Beziehungen auf.

Reinhard Grindel sprach beim „Petersburger Dialog“ auch über Fangewalt, Doping, Diskriminierung. Unterstützt wurde er von Thomas Hitzlsperger, der als DFB-Botschafter für Vielfalt seinen Lebensweg schilderte. Sowohl Menschenrechtler aus Deutschland als auch regierungsnahe Vertreter Moskaus fanden ihren Ton angemessen. Das gilt schon als Erfolg, weil es die reale Außenpolitik der Regierungen zumindest nicht erschwert.

Vor allem Frank-Walter Steinmeier war als deutscher Außenminister auf seinen Reisen immer wieder von Künstlern, Musikern und Sportlern begleitet worden. Ein Begriff, der sich für diese Kulturpolitik etabliert hat: Soft Power. Der DFB war im WM-Jahr 2018 verstärkt in Russland aktiv. Weniger durch direkte Spendenübergaben wie bei der WM 2014 in Brasilien, sondern durch einen Wissensaustausch, etwa bei einem Fantreffen in Moskau, einem Juniorenspiel in Wolgograd und einer Kranzniederlegung für die Opfer des Zweiten Weltkrieges in Sotschi.

Überdies entwickelte das Goethe-Institut mit dem Fußballmuseum in Dortmund eine Ausstellung für Schulen. Auch durch viele der hundert Partnerschaften zwischen deutschen und russischen Städten öffneten sich Kanäle der Verständigung – was auf der obersten politischen Ebene zurzeit schwer möglich ist. Der deutsch-russische Fanaustausch wurde im November 2018 im Rahmen eines Freundschaftsspieles in Leipzig fortgesetzt. Ob er auch nach dem Rücktritt Reinhard Grindels langfristig Bestand haben wird, ist ungewiss.

Der russische Verband ist kaum erreichbar

Eine WM kann eine Gesellschaft nicht grundlegend verändern, das haben die Franzosen nach 1998 erfahren, die Deutschen nach 2006, die Südafrikaner nach 2010. Aber eine WM kann trotz hoher Kosten und Umweltschäden auch positive Entwicklungen in Gang setzen. Alexander Agapov merkt das an den letzten Tagen der WM. Für die große Abschlusskonferenz des LGBT-Sportverbandes haben ihm mehrere Hotels als Austragungsort abgesagt, angeblich wegen Überbuchung, Filmverbot und defekter Klimaanlage. Die Veranstaltung tindet dann im Goethe-Institut am Rande von Moskau statt, an einem Sonntag, wenn keine Sprachschüler vor Ort sind. Russische Polizisten lassen sich hier nicht blicken.

Einer der Diskutanten ist Federico Addiechi, bei der FIFA verantwortlich für das Themenfeld Nachhaltigkeit und Diversität. Auf dem Podium lobt der Argentinier das Engagement von Agapov: „Wir können in Russland nur den bestmöglichen Fußball haben, wenn es auch ein vielfältiger Fußball ist. Dabei darf die LGBT-Bewegung nicht außen vor bleiben.“ Der russische Fußballverband hat niemanden zur Konferenz geschickt. Auf seiner Internetseite lassen sich auch ein Jahr nach der WM kaum Informationen über Antidiskriminierung Anden. „Der russische Verband reagiert auf unsere Anfragen nicht“, sagt Agapov. „Nur bei Konferenzen im Ausland, in London oder Zürich, können uns die Mitarbeiter nicht aus dem Weg gehen.“

Nach Angaben von Lewada kennen nur zwölf Prozent der russischen Bevölkerung Schwule oder Lesben persönlich, 35 Prozent halten Homosexualität für eine Krankheit. Alexander Agapov hofft, dass viele Gäste auch nach der WM Russland besuchen werden – und sie seine Heimat nicht auf Putin reduzieren. Das Interesse der vergangenen Jahre hat die Aktivisten motiviert und ihnen bei der Vernetzung geholfen. Doch bis heute hat sich keine Spendenkultur für die Zivilgesellschaft herausgebildet. Irgendwann möchte Agapov für den LGBT-Sportverband eine eigene Geschäftsstelle haben, auch wenn er wohl kein Namensschild über die Tür hängen kann.

„Die russische Gesellschaft ist stark individualisiert“, sagt Agapov. „Viele Menschen haben finanzielle Probleme, sie kümmern sich um ihre Grundbedürfnisse.“ Der Verband braucht Geld, um seine Sportler hin und wieder zu internationalen Wettbewerben schicken zu können, nach Stockholm, Antwerpen oder Amsterdam. Einige Fußballer fürchteten, dort von der Polizei verprügelt zu werden, denn das ist ihnen in Russland passiert. Dann konnten sie nicht glauben, als sie von Tausenden Zuschauern bejubelt wurden. „Das ist ein wichtiger Schritt für ihre Emanzipation“, sagt Agapov. Er hat es nicht leicht, in Russland einen ordentlich bezahlten Job zu finden, der Druck ist immer da. Doch er bleibt aktiv – ohne dabei allzu sehr aufzufallen.