Читать книгу Erben des Schweigens - Sabine Dittrich - Страница 10

Ende Juli, Prag

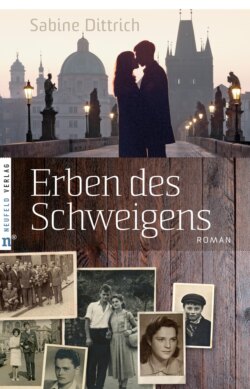

ОглавлениеWENIGE WOCHEN SPÄTER BLICKTE ICH durch das staubige Fenster auf die vorbeiziehende Sommerlandschaft. Die Bauern waren schon dabei, das erste Getreide zu ernten, und auf den abgemähten Feldern lagen überall große Strohballen. Ich schwitzte auf einem roten Kunstledersitz im Fernzug nach Prag. Was?, werden Sie vielleicht fragen. Sie wollte doch gar nicht nach Prag. Warum ist sie nicht lieber nach Haifa geflogen, um Elias Cukerman zu besuchen? Das wäre doch das Einfachste gewesen. Für mich nicht. In Israel tobte gerade der Terrorkrieg zwischen Israelis und Palästinensern, der Flug ist sündhaft teuer, ich hasse Hitze – aber vor allem: Wie soll jemand, der Jael Winterstejn heißt und weder jiddisch noch hebräisch spricht und keine Ahnung von jüdischen Gebräuchen hat, das Vertrauen der Menschen in Haifa gewinnen, um dort etwas herauszufinden?! Ja, ich gebe zu, ich hatte einfach Angst davor. Prag erschien mir akzeptabler. Außerdem hatte ich in der Zwischenzeit handfeste Gründe für eine Reise nach Tschechien. Auch das war kein Zufall, sonst würde ich Ihnen heute nicht meine Geschichte erzählen.

Meine Vergangenheit teilt sich in zwei Abschnitte: Das Leben in der Familie Graham wird von dicken Fotoalben dokumentiert, eine Familiengeschichte mit allerhand Erinnerungen. Die sechs Jahre davor befinden sich in einem Schuhkarton. Dieser war zusammen mit mir ins Haus der Grahams gezogen, hatte mich während des Studiums in München begleitet und fristete nun ein zurückgezogenes Dasein auf meinem Wohnzimmerregal. Ich öffnete ihn nur sehr selten und wenn, dann erfasste mich beim Betrachten der alten Fotos und vergilbten Papiere ein schlechtes Gewissen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich nichts dabei empfand. Nichts – als hätten diese Relikte nicht das Geringste mit mir zu tun.

Am Abend meiner Rückkehr aus dem Urlaub konnte ich es jedoch nicht erwarten, in diesem Schuhkarton einen Hinweis auf das Geburtsdatum meiner Großmutter zu finden. Vergebens.

Doch die Schuhschachtel wurde trotzdem unverhofft zur Schatztruhe. Zwischen den Kondolenzbriefen zu Mutters Tod fand ich auf einem Umschlag die Adresse von Else und Georg Frenzel. Der Kontakt zu ihnen war nach Mutters Tod abgerissen. Was die Zeit nicht völlig ausradieren konnte, sind meine Erinnerungen an Mutters Gute-Nacht-Märchen. Schöne spannende Geschichten von der kleinen Hanna, die ich auch nach vielen Wiederholungen noch liebte. Sie spielten ausnahmslos auf dem Bauernhof der Frenzels. Und ich erinnerte mich jetzt im richtigen Augenblick daran.

Bald hatte ich eine Telefonnummer zu der Adresse herausgefunden und musste nur noch den Mut aufbringen, anzurufen. Nach einigen Tagen war es soweit. Ich erreichte Elses Tochter. Georg war inzwischen gestorben und Else lag gerade im Krankenhaus. Mit ihren 86 Jahren müsse man mit allem rechnen. Ich bat die Tochter, Else über meine Großmutter zu befragen. Und tatsächlich, schon kurz darauf bekam ich zwei gute Nachrichten. Else ging es wieder besser. Ihre Tochter nannte mir eine Adresse in Prag. Dort hatte meine Großmutter gelebt. Ich musste ihr versprechen, Else unbedingt bald zu besuchen. Diesen Besuch in der Oberpfalz wollte ich mit meiner Rückreise aus Prag verbinden.

Fünf Tage Prag. Fünf Tage mit vielen Fragezeichen. Dabei war es nicht meine erste Fahrt dorthin. Vor einigen Jahren war ich schon mal in Prag gewesen. Die Jugendstilausstellung im Alphonse Mucha Museum hatte mich für meine Abschlussarbeit inspiriert. Die alte schäbige Absteige, in der unsere Studentengruppe schlief, war einfach nur schrecklich. Meiner Freundin Beate war in der Metro der Geldbeutel mit allen Papieren gestohlen worden. So hatte ich mit ihr einen großen Teil unserer Prag-Exkursion auf der Polizeiwache verbracht. Diesmal hatte ich vorgesorgt. Wer meinen Geldbeutel stehlen wollte, der müsste mich schon vorher halb entkleiden. Damals steckte ich noch voller Vorurteile – heute könnte ich mit Ihnen darüber lachen.

Nun fuhr ich schon mindestens eine Stunde durch die Tschechische Republik. Ohne die für mich unaussprechlichen Namen auf den Bahnhofsschildern hätte ich es nicht erkennen können. Die sanfte hügelige Landschaft vor meinen Augen, machte kaum einen Unterschied zwischen Deutschland und Tschechien.

Über die unsichtbaren Unterschiede hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch einige Lektionen zu lernen. Heute staune ich darüber, wie ahnungslos ich einmal war.

Meine Mitreisenden waren inzwischen ausnahmslos Einheimische. Eine muntere Unterhaltung war im Gange, an der ich mich leider nicht beteiligen konnte. Ich lauschte fasziniert der Melodie der Sprache. Sie war so ganz anders als Englisch oder Französisch und sicher unheimlich schwer zu erlernen. In Prag würde ich normalerweise mit Englisch oder Deutsch zurechtkommen. Sogar Vaclav Havel, der einzige tschechische Staatsbürger, der mir damals ein Begriff war, sprach gut Deutsch.

Prag begrüßte mich diesmal mit strahlendem Sonnenschein und sommerlicher Hitze. Mit dem Stadtplan in der Hand hatte ich kein Problem, meine Unterkunft zu finden. Sie war nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Diesmal war es keine Absteige, sondern ein modernes Touristenhotel mit drei deutlich sichtbaren Sternen an der Eingangstür. Die freundliche junge Dame an der Rezeption, das gemütliche Zimmer – ich begann langsam, mich zu entspannen. Vielleicht würden die kommenden Tage ja richtig gut werden.

Wissen Sie, was mich an den gängigen Darstellungen von Malern oder Schriftstellern in Kinofilmen immer ärgert? Die scheinen alle Zeit der Welt zu haben und das Geldverdienen geht so nebenbei. Gerade habe ich gemerkt, dass Sie das von mir eigentlich auch denken müssten, denn bisher habe ich nur von Urlaub und Reisen erzählt. Die ganze Wahrheit ist aber, dass mich die Arbeit sogar auf meine Pragreise begleitete. Die Wochen vorher schon hatte ich fieberhaft an den Plakatentwürfen für den Bamberger Kultursommer gearbeitet, um mir diesen Ausflug zeitlich leisten zu können.

Im Gepäck hatte ich meinen nächsten Auftrag: Regenschirme. Fotos von Regenschirmen, denn ich sollte originelle Designs für eine neue Schirmkollektion entwerfen. So saß ich an meinem ersten Abend in Prag auf einer Mauer am Moldauufer und versuchte, über Regenschirme nachzudenken. Die Abendsonne spiegelte sich im Wasser und vergoldete die Brücken über den Fluss. Die Gebäude der gegenüberliegenden Burg leuchteten in satten Pastellfarben, ein sanfter Wind strich mir zärtlich die Haare aus dem Gesicht und die Zeit schien still zu stehen. Meine Gedanken sanken immer tiefer, bis sie in meinem Herzen zur Ruhe kamen. An diesem Abend begann langsam und leise meine Liebe zu Prag.

Die Regenschirme hatte ich vergessen.

Drtinova 34, das war also Drtinova 34. Sollte ich enttäuscht sein über den Anblick oder erfreut, dass das Haus nicht abgerissen war? Was hatte ich eigentlich erwartet? Einen Palast?

Ich weiß nicht mehr, wie lange ich dort auf einem Fleck stand und mich nicht zwischen Freude und Enttäuschung entscheiden konnte. Jedenfalls muss ich einen sehr verwirrten Eindruck gemacht haben. Plötzlich tropften einzelne Wortfetzen in mein Bewusstsein: »You okay? You need help?« Die freundliche Stimme gehörte zu haselnussbraunen Augen im Gesicht eines jungen Mannes. »Okay?«, fragte er noch einmal nachdrücklich. »Yes, okay, thank you«, antwortete ich verlegen. »Suchen Sie etwas? Vielleicht kann ich helfen.« Der junge Mann war offensichtlich ein Sprachgenie. An meinem Englisch hatte er mich als Deutsche entlarvt. War mein Englisch wirklich so miserabel?

Er mochte etwa in meinem Alter sein, irgendwie erschien er mir vertrauenswürdig. So erzählte ich ihm, dass ich auf der Suche nach dem ehemaligen Zuhause meiner Großmutter sei und es vermutlich in der gegenüberliegenden Bruchbude gefunden hatte. »Wie heißt Ihre Großmutter?« Als er den Namen Winterstejn hörte, nickte er ernst. »Sie haben es gefunden. Kommen Sie.« Er schob sein Mountainbike über die Straße und machte eine einladende Handbewegung in meine Richtung. Ich zögerte, weil mir im Sekundentakt alle Gründe durch den Kopf schossen, warum man nicht mit einem fremden Mann in einer fremden Stadt mitgehen sollte.

Er drehte sich nach mir um. »Keine Angst, ich bin Besitzer von Haus, ist alles okay.« Also fasste ich mir ein Herz und folgte ihm.

Hier also hatte meine Großmutter gelebt. Durch eine schwere hölzerne Tür betrat ich einen langen, mit grauen Steinplatten gefliesten Flur. Mich umfing der Geruch nach Vergangenheit. Nein, es war kein modriger Verwesungsgeruch, er erinnerte mich vielmehr an die Luft in alten Kirchen oder Burgen, beladen mit den Ereignissen vergangener Epochen. Der junge Mann stellte sein Fahrrad ab und reichte mir die Hand. »Ich heiße Radek.« »Jael Winterstejn«, erwiderte ich seinen Händedruck.

In der nächsten Stunde zeigte er mir das Haus. Er schloss eine alte Glastür zum Erdgeschoss auf. Ich staunte über die wunderschönen bunten Jugendstilornamente zwischen dem alten Holz. Allein die Tür war ein echter Kunstschatz. Dahinter lag ein düsterer, staubiger Raum mit einigen Tischen und Stuhlstapeln in der Ecke. »Das war mal eine Kneipe, jedenfalls bevor ich das Haus gekauft habe. In der Zeit vor 1942 war hier Kaffeestube von Ihrer Großmutter.« Ich fragte Herrn Radek, woher er das alles wisse. Nachdem sein herzliches Lachen verebbt war, klärte er mich auf, dass »Radek« sein Vorname sei und er gewiss nicht mit »Herr«, sondern mit »du« anzureden wäre. Er interessiere sich für die Geschichte dieses Stadtviertels; schon aus beruflichen Gründen: Er sei Lehrer. Daher die bis zur Decke gefüllten Bücherregale in seiner Wohnung im ersten Stock. Auch die durfte ich besichtigen. Das Dachgeschoss war unbewohnt. »Baustelle!«, erklärte Radek. Von innen fand ich das Haus überhaupt nicht mehr so abschreckend. Eher heimelig. Ob Radek wohl alleine darin wohnte? Das traute ich mich nicht zu fragen. Überhaupt formten sich in meinem Kopf viele Fragen, die ich mich nicht zu stellen traute, zuerst nicht einmal mir selbst. Als Radek vorschlug, mir am Nachmittag Prag zu zeigen, falls ich nichts Besseres vorhätte, war ich froh darüber. Ich hatte nichts Besseres vor.

Waren Sie schon einmal in Prag? Die »goldene Stadt an der Moldau« ist in den letzten Jahren touristisch so richtig in Mode gekommen. Menschenschlangen aus allen Nationen winden sich, vor allem in den Sommermonaten, durch die Altstadt mit ihren schönen alten Bürgerhäusern, über die Karlsbrücke hinüber zum Burgviertel und zurück. Das ist das Minimalprogramm, was man gesehen haben sollte. Und bitte: Nehmen Sie sich Zeit. Bleiben Sie unterwegs auch einmal stehen, genießen Sie die malerischen Ausblicke, schnuppern Sie, lauschen Sie. Ein Blick nach oben offenbart Ihnen wunderschön gestaltete Fassaden, Erker und Türmchen. Die Seele Prags verbirgt sich vor den Gehetzten, in der Eile bleibt die Stadt nur eine zweidimensionale Postkartenansicht.

Radek hatte mir als Treffpunkt den Platz vor dem Altstädter Rathaus vorgeschlagen, das könne ich nicht verfehlen. Den Rathausplatz fand ich auch ohne Probleme, doch wie sollte ich Radek in der riesigen Menschenmenge erkennen, die auf das Glockenspiel wartete? Mir wurde bewusst, dass ich ihn mir gar nicht so genau angeschaut hatte. Glücklicherweise erkannte Radek mich. »Wir werden uns zuerst Überblick verschaffen«, kündigte mein privater Stadtführer an. Und dann führte mich Radek abseits aller Touristenströme durch seine Stadt. Wie groß Prag eigentlich ist, wurde mir erst klar, als ich von der Aussichtsplattform des supermodernen Fernsehturmes auf das Häusermeer unter mir blickte. Bis zum hügeligen Horizont Fassaden und Dächer in der flirrenden Sommerhitze, unterbrochen nur durch das frische Grün der Parkanlagen, im Norden durch die Moldau in zwei Hälften geteilt.

Bis es dunkel wurde, gingen wir durch die Straßen, hielten hier und da an kleinen und großen Sehenswürdigkeiten inne. Wir fuhren mit der Straßenbahn eine große Runde durch die Innenstadt. Dabei redeten wir miteinander wie alte Bekannte. Abends standen wir an der Schiffsanlegestelle unterhalb der Manesuv-Most. Inzwischen hatte ich gelernt, dass es sich bei »Most« nicht um ein Getränk, sondern um das tschechische Wort für Brücke handelt. Und dass man hier »Ahoi« statt »Hallo« sagt. Lustig, ein Seemannsgruß in einem Land ohne Meer. Auf einem Werbeplakat wurde eine Lichterfahrt mit Abendessen angeboten. »Sehr schön, aber ziemlich teuer«, meinte Radek. Im ersten Moment wunderte ich mich darüber, denn ich fand den Preis nicht zu hoch. Kurz entschlossen kaufte ich zwei Tickets und lud Radek ein. So etwas hatte ich bisher noch nie gemacht: Einen Mann eingeladen.

Wir ergatterten einen tollen Platz ganz vorne auf dem Oberdeck. Es war wirklich wie in diesen kitschigen Filmen. Romantischer Lichterglanz, leise Musik, gutes Essen, ein gut aussehender Mann an meiner Seite. Allerdings ging die Filmregie nicht in gewohnter Weise weiter. Inzwischen hatte ich mir Radek genauer angeschaut. Dunkle kurze Haare, braune Augen, modern geschnittenes Bärtchen – hätte er eine dunklere Hautfarbe, könnte man ihn auf den ersten Blick für einen Südländer halten. Was mich jedoch von Anfang an faszinierte, waren seine Hände. Schmal, aber trotzdem kraftvoll und ausdrucksstark. Hände sagen viel über einen Menschen aus. Diese Hände könnten zu einem Künstler gehören, einem Architekten oder Bildhauer, einem Dichter …

»Jael«, unterbrach er meine Gedanken, «du hast jetzt das Haus gefunden, aber noch nicht Großmutter. Weißt du schon, wie du weiter suchen musst?« Nein, das wusste ich nicht so genau. Ich hatte nur noch die Adresse von Elias Cukerman und den Besuch bei Else in der Hinterhand. »Ich glaube, ich kann dir vielleicht helfen. Fast alle Juden aus Prag wurden ab 1941 nach Terežin – Theresienstadt – gebracht. Es gibt Listen mit Namen und ich kenne jemand, der an diese Listen herankommt. Wenn deine Großmutter in Terežin war, steht sie auf Liste.« Ja, das wäre einen Versuch wert. Gleich am nächsten Tag wollte sich Radek nach dem Ehepaar Jakub und Jael Winterstejn erkundigen. Ich hatte natürlich nicht nur eine Großmutter, sondern auch einen Großvater. Doch ich wusste nur seinen Namen. Es gab nicht einmal ein altes Foto von ihm in meiner Schuhschachtel.

»Terežin ist nicht weit. Wenn du Zeit hast, können wir dorthin fahren«, schlug Radek vor.

Da hatte er einen wunden Punkt getroffen. Schon einmal hatte ich ein KZ besucht – Dachau, anlässlich eines Schulausfluges. Meine Klassenkameraden wussten über meine jüdischen Wurzeln Bescheid und irgendwie schien jeder zu erwarten, dass es für mich ganz besonders schlimm sein müsste, das Konzentrationslager zu besichtigen. Natürlich fand ich es scheußlich, aber tief in meinem Innersten hatte es nichts mit mir zu tun. Wie meine Schuhschachtel zu Hause auf dem Regal. Während einige meiner Schulkameradinnen sich vorübergehend schämten, Deutsche zu sein, schämte ich mich insgeheim, nicht jüdisch genug zu empfinden.

Radek interpretierte mein Zögern wohl auch falsch. Er versicherte mir, Terežin wäre zwar sehr schlimm, aber nicht so schlimm wie Auschwitz gewesen. Plötzlich tauchte in meinen Gefühlen jedoch eine ganz neue Entscheidungskomponente auf. Ich wollte Radek gerne wiedersehen. Ich wollte ihn sogar sehr gerne wiedersehen. Also gut, dann auf nach Theresienstadt.

In Tschechien waren gerade Sommerferien, das erklärte Radeks Freizeit mitten in der Woche. Allerdings habe er einen Nebenjob, erklärte er mir. Radek arbeitete als Übersetzer für eine Firma und daher konnten wir erst einen Tag später nach Theresienstadt fahren. Das Thema Arbeit erinnerte mich unangenehm an die Regenschirm-Fotos in meinem Gepäck.

Am nächsten Morgen machte ich mich auf, Inspirationen einzufangen. Glauben Sie mir, das war gar nicht so einfach bei 28 Grad Hitze und strahlendem Sonnenschein. Ich will mich nicht herausreden. Was meine Gedanken tatsächlich immer wieder ablenkte, war etwas anderes. Ob Radek heute wohl mehr über meine Großeltern in Erfahrung bringen würde? Ich dachte an Jakub und Jael Winterstejn. Waren sie wohl auch schon diese Straße entlang gelaufen? Hatten sie auch in der Altneusynagoge gebetet, in der ich jetzt staunend stand? Vermutlich ja, das konnte ich mit ziemlicher Sicherheit annehmen. So schlenderte ich lange Zeit versonnen durch die Gassen der Altstadt und des jüdischen Viertels. Müde und durstig landete ich schließlich in einem der zahlreichen Kaffeehäuser der Altstadt. Dieses war ganz im Sinne seines Namens Le Colonial eingerichtet: Ich fühlte mich in den Film »Jenseits von Afrika« versetzt. Die besten Ideen hat man oft, wenn man nicht krampfhaft nach ihnen sucht. Von meinem Fensterplatz aus entdeckte ich am Haus gegenüber eine wunderschön gestaltete weiße Fassade. Ich zeichnete die kleinen dicken Engelchen, Ornamente und Weinranken in mein Skizzenbuch. Dann malte ich noch einen dieser knuffigen Engel und drückte ihm zum Spaß statt Weinranke einen Regenschirm in die Hand. Plötzlich hatte sich meine innere Kreativschleuse geöffnet und innerhalb kurzer Zeit war mein Buch voller brauchbarer Entwürfe. Nun konnte ich mir für den Rest meines Pragaufenthaltes Urlaub genehmigen.

Theresienstadt oder Terežin, wie es heute heißt, ist ein merkwürdiger Ort. Wie soll ich ihn am besten beschreiben, ohne Sie mit historischen Details zu langweilen? Es handelt sich nicht um eine gewachsene Siedlung, sondern um eine zu Habsburger Zeiten mitten in die Landschaft gebaute Garnisonsstadt. Haben Sie zufällig Ausstechförmchen für Weihnachtsplätzchen zu Hause? Wenn Sie sich eine Sternform vorstellen, sind Sie der Sache schon ganz nahe. Terežin wird akkurat sternförmig von dicken Mauern und Wehrgräben eingeschlossen. In der Mitte findet sich ein großer Platz, heute Park, früher Exerzierplatz, während rundherum schachbrettartig Straßenzüge mit Häuserblocks verlaufen, die immer noch an Kasernen erinnern. An verschiedenen Stellen der Stadt findet man Museum und Gedenkstätten, dazwischen leben Menschen ihren ganz normalen tschechischen Alltag.

Als ich aus dem Auto stieg, war der Himmel so bleischwer blau wie damals über Dachau.

Radek war schon öfter in Terežin gewesen. Er hatte mit seinem schwarzen Škoda Octavia zielstrebig zuerst das Museum in der Innenstadt angesteuert. Vorher hatte ich schon eine Enttäuschung verkraften müssen. Radeks Freund war in Urlaub. Ob meine Großeltern wirklich in Terežin interniert waren, würde sich frühestens in drei Wochen klären. Während wir von Ausstellungsraum zu Ausstellungsraum gingen, wurde mein Herz immer schwerer. Für viele Prager Juden war Theresienstadt nur eine Durchgangsstation. Sie wurden zur »Endlösung« in andere Lager wie Auschwitz oder Riga gebracht. Während ihrer Zeit hier, akkurat getrennt nach Männern, Frauen, Mädchen und Jungen, versuchten die Häftlinge, ein soziales Umfeld zu schaffen: Die Selbstverwaltung organisierte Schulunterricht, Konzerte und Aufführungen. Hier in Theresienstadt waren berühmte Komponisten, Musiker, Literaten und Maler inhaftiert. In der Ausstellung konnte man ihre Bilder bewundern und Originalaufnahmen der Konzerte anhören. Kultureller Feingeist gegen Menschenverachtung. Der Feingeist musste damals den Kürzeren ziehen, hatte aber den Häftlingen ihre Würde bewahrt. Was sich in den Köpfen der Aufseher abspielte, entzieht sich meiner Vorstellungskraft.

In einem anderen Gebäude war ein originalgetreuer Wohnraum für Häftlinge zu besichtigen. Stockbetten. Menschen in dreistöckigen Regalen. Soviel Platz wie in einem Sarg. Die Koffer, die alten Kleider, die Blechbecher. Hatte einer davon Jael Winterstejn gehört? Kann man wirklich so leben? Oder stirbt man unter solchen Umständen nicht schon, bevor man stirbt? Radek drückte mitfühlend meine Hand. Woher wusste dieser Mann, was in mir vorging? Die Mittagssonne brannte unbarmherzig auf meinen Nacken, als wir zuletzt die so genannte Kleine Festung betraten. Diese, so erfuhr ich, galt als ausbruchsicher und diente schon lange vor der Naziherrschaft als Gefängnis. Seit ihrer Fertigstellung warteten in den kleinen dunklen Zellen Menschen auf ihr Schicksal, das manchmal durch Hunger oder Krankheit, oft durch einen Gewaltakt beendet wurde. Was mich schließlich vollkommen den Glauben an das Gute im Menschen verlieren ließ, ist die Tatsache, dass die Kleine Festung in Theresienstadt sofort nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder als Gefängnis benutzt wurde. In den Zellen saßen Deutsche. Die Tschechen – endlich wieder Herren im eigenen Haus – zögerten keine Minute, die Frage der deutschen Minderheit im Land für immer zu lösen. Zu laut hatten manche Sudetendeutsche gejubelt, als Hitler im Herbst 1939 in die souveräne Tschechoslowakische Republik einmarschierte. Ab 1945 folgte der »Odsun«. Das heißt wörtlich übersetzt »Abschub«. Bei uns sagt man »Vertreibung« dazu. Deutsche Juden aus Prag, die Auschwitz überlebt hatten und nach Hause zurückkehrten, fanden sich plötzlich mit weißen Armbinden als Deutsche gekennzeichnet, Seite an Seite mit ihren ehemaligen Peinigern in Theresienstadt wieder – neue Brutalitäten, neues Unrecht, neuer Hass. Diesmal jubelten andere. Und ich ahnte: Dieses Mal hatte es etwas mit mir zu tun.

Wir beendeten unsere Besichtigung und verließen Terežin fast fluchtartig. Nach einigen sprachlosen Kilometern meldete mein Körper Hunger und Durst. Es tat richtig gut, wieder Zeichen des Lebens in sich zu spüren.

»Wir fahren noch nicht nach Prag zurück«, meinte Radek. »Zuerst will ich dir noch Berg Řip zeigen.« Ich konnte in der weiten Ebene voller Mais- und Getreidefelder zuerst nichts entdecken, was die Bezeichnung »Berg« verdient hätte. Radek zeigte nach links und da tauchte er auf. Der Nationalberg aller Tschechen, eigentlich mehr ein zuckerhutförmiger grün bewaldeter Hügel mitten in der Landschaft. »Oben gibt es ein kleines Restaurant«, Radek hatte offensichtlich auch Hunger. Aber zuerst musste ich die Bezeichnung »Hügel« mindestens auf »sehr großer Hügel« berichtigen. Der steingepflasterte steile Weg zum Gipfel brachte mich ganz schön ins Schwitzen. Atemlos oben angekommen, beschloss ich, die Bezeichnung »Berg« doch gelten zu lassen. Vor meinen Augen entrollte sich ein unerwartet weites Panorama.

Genauso ging es dem Stammvater Czech, als er vor vielen Jahrhunderten zur Zeit der Völkerwanderung auf dem Berg Řip ankam. Er blickte auf eine fruchtbare sanfte Ebene und beschloss, sich mit seinem Stamm hier niederzulassen. Das waren sozusagen die Ur-Tschechen. Radek machte es sichtlich Spaß, mich über die tschechische Sagenwelt aufzuklären. Und über die Eigenheiten der tschechischen Sprache. Sie haben jetzt vermutlich »Rip« gelesen, das kleine Häkchen über dem R macht daraus aber einen Buchstaben, den es im Deutschen nicht gibt. Das berühmt-berüchtigte »R-Sch«. Also: Versuchen Sie mal gleichzeitig ein rollendes R und Sch zu sagen. Geht nicht? Na ja, dann nennen Sie den Berg einfach »Schip«. So identifiziert Sie zwar jeder Tscheche als Deutschen, aber er versteht wenigstens, was Sie meinen. Nach einem großen Glas Wasser und vielen Versuchen, die auch unsere Tischnachbarn in Lachen ausbrechen ließen, war Radek mit meiner Aussprache einigermaßen zufrieden.

Nachdem wir uns gestärkt hatten, besichtigten wir die massige runde Kapelle auf dem Berggipfel. Sie geht auf das elfte Jahrhundert zurück und ist den Heiligen Georg und Prokop geweiht, die angeblich hier gelebt hatten.

Auf einer grasbewachsenen kleinen Lichtung ließen wir uns nieder. Wir lagen nebeneinander und beobachteten schweigend die weißen Wölkchen am blauen Himmel. Eine der Wolken kam direkt auf mich zu. Nein, es war keine Wolke, sondern ein wunderschönes weißes Pferd. Ich schwang mich auf seinen Rücken und dann ritt – nein flog – ich zusammen mit anderen Reitern über das Land. Der große Mann da drüben musste Stammvater Czech sein, denn er gab die Richtung vor. Wohin waren wir unterwegs?

Radek kitzelte meine Nase mit einem Grashalm. »Ich glaube, es ist besser, du wachst auf.« Goldgelbe Lachfünkchen tanzten in seinen braunen Augen.

Die Sonne war hinter einer grauen Wolkenschicht verschwunden, über der Ebene hatte sich ein Gewitter zusammengebraut und schien direkt in unsere Richtung zu treiben. »Ich mag Gewitter!« Radek strahlte begeistert: »Ich auch, also bleiben wir und schauen.« Während die anderen Touristen den Berg hinunter zum Parkplatz eilten, standen wir am Waldrand und beobachteten schweigend die näher kommende Wolkenwand. Der Abstand zwischen Blitz und Donner wurde immer kürzer. Nein, ich hatte keine Angst. Gewitter übten schon immer eine seltsame Faszination auf mich aus. Gefährlich? Die Chance, auf der Autobahn zu sterben, ist viel größer. Aber nur halb so spannend.

Meine Haare flatterten wild durch den Wind, Regentropfen klatschten in mein Gesicht und liefen meinen Hals hinunter. Radek stand dicht neben mir, vorsichtig legte er seinen Arm um meine Schultern und sagte leise etwas auf Tschechisch. Was auch immer das bedeutete, Hauptsache, er nahm seinen Arm nicht wieder weg.

Ich weiß nicht mehr, wie lange wir so standen. Das Gewitter zog über unsere Köpfe hinweg weiter und nahm seinen Zauber mit. Plötzlich fühlte ich mich nur noch nass. Wie kleine Kinder hüpften wir lachend den Berg hinunter zum Parkplatz – und das Beste war: Dort warteten keine Eltern, um uns auszuschimpfen.

Eine Stunde später fand ich mich auf Radeks Wohnzimmersofa wieder. Mein nasses Kleid baumelte an der Wäscheleine im Innenhof. Radek hatte mir T-Shirt und Jeans geliehen, die allerdings viel zu groß waren. Nun tranken wir miteinander Kaffee. In zwei Tagen würde ich abreisen. Hatte ich gefunden, was ich in Prag suchte? Oder hatte ich etwas gefunden, was ich gar nicht gesucht hatte? Radek drückte mir ein Buch in die Hand. »Wenn du Geschichte verstehen willst, musst du das lesen. Es ist sehr gutes Buch. Deutschland und die Tschechen von Ferdinand Seibt. Ich schenke es dir.«

Ein Abschiedsgeschenk? Ich wollte mich nicht von Radek verabschieden. Nicht an diesem Tag und auch nicht zwei Tage später. Was war nur los mit mir? Heute weiß ich es und Sie sagen bestimmt, dass es der berühmte »Blinde mit dem Krückstock« auch schon gemerkt hätte. Damals jedoch konnte oder wollte ich es nicht in mein Bewusstsein lassen und deswegen werde ich es an dieser Stelle meiner Geschichte auch nicht beim Namen nennen. Die Vorsehung trat wieder in Aktion. Diesmal in Form eines Telefonanrufes. »Meine Freunde fahren morgen an einen See. Hast du Lust, mitzukommen? Milena und Tommi verstehen auch gut Deutsch, es wird bestimmt ganz schön.« Radek lag wohl auch etwas daran, den nächsten Tag mit mir zu verbringen. An übermorgen wollte ich noch nicht denken.

Heute war erstmal heute.

Radek hatte das Haus vor einigen Jahren gekauft. Nachdem meine Großeltern 1941 enteignet worden waren, wurde das Haus von der Protektoratsregierung einer deutschen Familie zugewiesen. Diese Menschen wohnten allerdings nur kurze Zeit dort. Im Mai 1945 flüchteten sie vor der herannahenden Roten Armee. Danach ging es in Staatsbesitz über. In der sozialistischen Zeit waren die Mieten vom Staat auf ein sehr niedriges Niveau festgesetzt worden. So konnten Privateigentümer nur selten ihre Häuser modernisieren. Manche Menschen verzichteten sogar zu Gunsten des Staates auf ihr Hauseigentum und wohnten lieber billig als Mieter darin. Damit hatten sie weniger Ärger. Jetzt verstand ich endlich auch den Zustand so mancher Häuser in Tschechien.

Radek erzählte mir von seinem Traum – einem Begegnungscafé. Ein Platz, an dem sich deutsche und tschechische Menschen ungezwungen kennenlernen können. Ich war nicht nur von dem Gedanken an sich beeindruckt, sondern vor allem von Radeks ansteckender Begeisterung dafür. Er war ein Mann mit Visionen.

Eine Frage, die mich brennend interessierte, blieb an diesem Abend wieder offen. Warum lebte er alleine hier? Gab es keine Frau in seinem Leben?

Zumindest die besten Freunde in seinem Leben lernte ich am nächsten Tag kennen. Milena war mir gleich auf Anhieb sympathisch. Hellblonder Zopf, blaue Strahleaugen, eine lustige, herzliche Art. Ihr Mann Tommi, der eigentlich Tomaš heißt, war ein Arbeitskollege von Radek und ebenfalls Lehrer.

Diesmal verließen wir Prag in Richtung Süden. Nach nicht ganz einer Stunde Autofahrt erreichten wir den Slapy-Stausee. Mit etwa 40 Kilometern Länge und mit kleinen romantischen Buchten bietet die aufgestaute Moldau den Prager Einwohnern eine willkommene Abkühlung in der Sommerhitze. Auch ich genoss den Tag am Wasser mit Schwimmen, Sonnen und Volleyballspielen. Später beschlossen wir, meinen letzten Abend in Prag in einer typisch tschechischen Kneipe zu verbringen. »Keine Touristen, nur tschechische Leute«, lachte Milena mit ihrem lustigen Akzent. Auch sie hatte in der Schule einige Jahre meine Sprache gelernt. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt gerade mal »ahoi« und »dobrý den« – guten Tag – auf Tschechisch sagen. Na ja, und »Řip«. Ich spürte noch Radeks Arm um meine Schultern, aber an diesem Tag sah es leider nicht nach Gewitter aus.

Diese Kneipe hätte ich alleine nie gefunden. Und wenn – dann hätte ich mich nicht hinein getraut. Hier schien es wirklich nur Tschechen zu geben, viele junge Tschechen. Wir hatten Glück. Eine kleine Ecke war gerade noch frei. Ich rutschte neben Radek auf die Holzbank, die wohl nur für eine Person gedacht war. Ein großer Krug Bier wurde vor mich hingestellt. Selbstgebrautes. Im Hintergrund lief moderne Musik, allerdings nicht die üblichen englischsprachigen Hits, sondern tschechische Popmusik. Nur deutsche Schlager in einem Szenelokal zu Hause in Bamberg? Kaum vorstellbar. »Im Radio spielen sie auch ausländische Musik. Tschechische ist vielleicht mehr das Gefühl für mein Leben«, versuchte mir Milena zu erklären. Daraufhin wollten die Männer amüsiert wissen, was wohl das besondere tschechische Lebensgefühl von Milena wäre. Milena wechselte in ihre Sprache über und Radek übersetzte für mich. »Seit der samtenen Revolution ist so viel möglich, es ist nicht einfach, aber immerhin möglich. Ich kann überall hin reisen, ich lerne Menschen aus anderen Ländern kennen, wir gehören zur EU. Aber gleichzeitig ist es wichtig, zu wissen, wo ich herkomme. Dazu gehört meine Sprache, gehören meine Wurzeln. In USA und England wissen die nichts von meinen Problemen und Hoffnungen.« Ich ahnte, was sie damit meinte. Die Rapper aus Brooklyn singen auch nicht gerade über meinen Bamberger Single-Alltag. »Und du, Jael? Was ist dein Lebensgefühl?«, fragte mich Radek. Er sah mir direkt in die Augen. »Ich träume, manchmal schön, manchmal Albtraum«, scherzte ich. Sind spontane Antworten wirklich ehrliche Antworten, oder wie hatte ich das jetzt gemeint? Am liebsten wäre ich immer so sitzen geblieben, ganz nah bei Radek vor meinem Bierkrug, mit der fremden Musik in meinen Ohren.

Da kam sie auf uns zu, diese groß gewachsene junge Frau. Ich erinnere mich nicht mehr an Einzelheiten, nur daran, dass sie überaus gut aussehend und elegant wirkte. Milena und Tomaš würdigte sie nur eines kurzen Blickes. Sie überschüttete Radek mit einem wütend klingenden Wortschwall. Ich verstand nicht, worum es in ihrem Gespräch ging. Radek schien nicht sehr interessiert an einer längeren Unterhaltung, antwortete eher einsilbig und er rückte auch keinen Zentimeter von mir ab. Bevor sie weiterging, warf mir die Dame noch ein mitleidig herablassendes Lächeln zu. Wie sollte ich das jetzt interpretieren?

»Vergiss sie einfach«, sagte Radek und strich eine Haarsträhne aus meinem Gesicht. So einfach? Ich würde mich einige Monate später noch an diese Begegnung erinnern.

Schließlich war es Zeit, nach Hause zu gehen. Milena und Tomaš hatten uns in der Altstadt abgesetzt. Wir wollten die letzten Meter zum Hotel zu Fuß gehen. Vor dem Hoteleingang entwickelten sich die Dinge plötzlich schneller, als sie meine Vernunft steuern konnte. Ich griff nach Radeks Hand und er drehte sich zu mir um. Unsere Blicke versanken ineinander. Ja, ich hatte mir diesen Kuss zutiefst gewünscht – vorsichtig und unendlich zärtlich. Dann geschah das Unglaubliche. Radek löste sich sanft, aber nachdrücklich aus meiner Umarmung und trat einen Schritt zurück. »Entschuldige bitte, Jael, das hätte ich nicht erlauben dürfen. Bitte verzeih mir. Ich hole dich morgen um neun Uhr ab, wie versprochen, okay?« Ich stand da, bewegungslos, beschämt, sprachlos. Radek war in der Nacht verschwunden. Wie in Trance erreichte ich mein Hotelzimmer. Eine Stunde später lag ich immer noch angezogen auf meinem Bett, unfähig, das Erlebte zu ordnen. In meinem Herz klaffte ein brennendes Loch. Ich versuchte, Schmerz und Scham ins Kopfkissen zu weinen.

Die fremde unheimliche Stadt. Vor mir die Frauengestalt. »Warten Sie!«, rief ich. Die Frau blieb stehen und drehte sich um. Bevor ich ihr Gesicht erkennen konnte, wurde ich von hinten gepackt und in einen Hauseingang gezerrt. Man stieß mich eine modrige Steintreppe hinunter. Unten stürzte ich auf die Knie. »Steh auf, Judenhure!«, herrschte mich eine Männerstimme an. Ich rappelte mich hoch. »Nein, das ist ein Irrtum, ich bin keine Jüdin.« »Keine Jüdin?« Das unheimliche Lachen des schwarz uniformierten Mannes hallte durch den Keller. »So, so, was bist du dann?« »Deutsche«, antwortete ich langsam. Der Uniformierte packte mich unter dem Kinn und zog mich hoch, bis sein Gesicht dicht vor meinem war. Ich schaute fassungslos in Jürgens stahlgraue Augen. »Jetzt sagst du mir noch mal, was du bist, und diesmal die Wahrheit.« Der kalte Lauf einer Pistole drückte an meine Schläfe. In meinem Inneren kochte eine unbändige Abscheu und uralte Wut hoch. Mit aller Kraft brüllte ich in dieses mir nur zu gut bekannte Gesicht: »Ein Mensch, ich bin ein Mensch!«

Ein Knall. Dann wachte ich zitternd und schweißgebadet auf. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass ich noch lebte. Durch das Hotelfenster dämmerte der Morgen. Ich versuchte, mich aus der Umklammerung des Traumes zu lösen. Jürgen, ausgerechnet Jürgen. Über dieses Kapitel spreche ich äußerst ungern. Trotzdem sollen Sie das Notwendigste über meine Beziehung zu Jürgen erfahren. Über diese Suppe, die ich mir selbst eingebrockt hatte und nicht auslöffeln konnte. Dabei fing alles ganz harmlos an. Mit 18 Jahren, kurz vor dem Abitur, hatte ich meinen ersten Freund. Jürgen arbeitete in München bei einer Bank. Zuerst sahen wir uns nur am Wochenende. Ich war sehr stolz darauf, mir einen älteren, erfolgreichen Mann geangelt zu haben. Nach dem Abitur zog ich zu ihm nach München und begann mein Kunst-Studium. Dort lernte ich ihn dann wirklich kennen. Zuerst schmeichelte es mir sogar, wenn er immer genau wissen wollte, wann ich was mit wem unternommen hatte, während er seinem Bankjob nachging. Jürgen war eben ein echter Mann, nicht wie meine Studienkollegen, diese unreifen Jungs. Mit der Zeit nahm mir jedoch seine Eifersucht die Luft zum Atmen. Sobald ich mein Diplom in den Händen halten würde, wollte er mich heiraten – Gefängnis lebenslang. Eines Abends hatte er mich wieder gnadenlos verhört. Da fasste ich einen Entschluss: Ich würde ihn nicht heiraten. Nicht am Ende meines Studiums und auch nicht später. Nie. Am nächsten Morgen suchte ich mir ein Zimmer in einer Studenten-Wohngemeinschaft. Nach meinem Studienabschluss und drei Berufsjahren bei einem französischen Verlag hatte ich genug Abstand, um wieder nach Deutschland zurückzukehren. In Bamberg fand ich Arbeit und eine Wohnung. Einen Mann hatte ich seitdem nicht mehr ernsthaft an mich herangelassen.

Und nun hatte ich mich einem Tschechen, den ich kaum kannte, einfach an den Hals geworfen. Wie peinlich! Ich beschloss, schon früher abzureisen, um Radek nicht mehr zu begegnen.

Heute würde ich Else Frenzel besuchen, die Frau, die meine Großmutter persönlich kannte. Ganz bewusst wollte ich nach vorne schauen. Die Wunde in meinem Herzen brannte trotzdem.

Kennen Sie das auch? Ein Abschied fällt einem leichter, wenn das Wiedersehen bereits feststeht. Der Abschied von Prag fiel mir nur deswegen leichter, weil ich mir fest vornahm, wiederzukommen. Radek würde ich einfach vergessen. Abhaken unter »peinlicher Ausrutscher«.

Mittags war ich bereits auf deutschem Boden unterwegs. Wenig später saß ich in Elses Wohnküche und hörte eine der unglaublichsten Lebensgeschichten, die mir je begegnet sind. Würde ich diese Geschichte als Drehbuch einreichen, würde sie sicher abgelehnt. »Zu unwahrscheinlich«, würden die Regisseure sagen. Dennoch: Es ist wirklich passiert.

In den folgenden Monaten schrieb ich alles auf, um das Gehörte festzuhalten und zu verarbeiten. Das Buch von Ferdinand Seibt, Radeks Geschenk, half mir sehr, die geschichtlichen Hintergründe zu verstehen. Aus einzelnen Fakten wurden Bilder. Bilder die mich zutiefst aufwühlten. Doch lesen Sie selbst.