Читать книгу Taco bajo - Santiago Vizcaíno - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

II

ОглавлениеLlegué a Ecuador en enero de 2014, deportado de Europa. Un deportado es un apátrida al revés. Ecuador era un país que se hacía llamar socialista, cosa tremendamente rara en el siglo XXI. Había un poderoso caudillo como gobernante que resucitó las canciones de Silvio Rodríguez, y los sábados en la tele ofrecía un espectáculo risible con homenajes al Che Guevara y payasos invitados. Se hablaba en contra del imperialismo y de los medios corruptos, como corresponde. Los años sesenta del siglo anterior se paseaban en un discurso trasnochado y populista. El caudillo gritaba y las masas aplaudían, el caudillo insultaba y las masas se volvían locas. Ante una larga ausencia de referentes ideológicos, el caudillo era el mesías. Entonces sus seguidores se volvieron tan insoportables como los testigos de Jehová, y sus detractores tan ridículos que ponían en evidencia su condición de clase resentida. Por eso Willy no quería volver, a Willy le valía un carajo su país. Un ser humano tiene ese derecho: que le valga mierda su país, incluso, si quiere, puede no tener país. Por qué joden tanto con el puto país.

Estuve seis meses sin trabajo. La revolución socialista pregonaba un mundo de oportunidades para los estudiantes repatriados. Yo era uno, pero no quería ser funcionario público. No quería engordar el aparato estatal. Por dios, yo no quería engordar. Es tremendamente aburrido. En esas oficinas públicas ni siquiera puedes escribir, ni leer. Entonces vi que había la posibilidad de ser maestro, o sea, docente de bachillerato. Mis padres eran docentes, así que me había puesto como meta no serlo yo jamás, porque hay metas a la inversa. Metas que uno se promete no cumplir, como ser presidente, por ejemplo. Pero en algo tenía que ocuparme, ganar un sueldo fijo y aparentar, simplemente aparentar. Así que me inscribí en el programa, di las pruebas y pasé. Yo no sabía qué era el magisterio fiscal, y no tenía la culpa. Era un monstruo.

Me asignaron a un colegio en una parroquia rural de Manabí. Como a los curas. De hecho, el colegio tenía el nombre de un cardenal. Entonces quise saber qué carajo es un cardenal. En mi primer día de clase se lo pregunté al rector. Me dijo: no sé. Me reí. La mayoría de administrativos, docentes y estudiantes de las instituciones educativas de este país no saben quién es el personaje que les da nombre al lugar donde trabajan. Miles de colonizadores, poetas, médicos, maestros, deportistas, generales, políticos, santas y santos, sepultados por la ignorancia. Condenados a la repetición de su nombre, todos los días, pero al desconocimiento de su vida. En la radio, por ejemplo, pude escuchar la promoción de un tipo de educación a distancia en un claustro que se hacía llamar Colegio Técnico Julio Cortázar. Está bien, pensé. Cortázar era un conocedor de la técnica narrativa, pero no sé qué tal le haya ido con la mecánica automotriz. Tu nombre en la entrada de un colegio. Eso sería lo peor. Prefiero morir en la cárcel.

Yo estuve en un colegio con nombre de colonizador. Uno que no sabía leer ni escribir, pero fundaba ciudades. Comprendí que las ciudades se fundan sobre la base de la ignorancia y la codicia, para enterrar la memoria de los vencidos. En ese colegio de bachillerato éramos niños tratando de parecer hombres, obligados a ello. En una de sus paredes había una leyenda que ahora me resulta patética: «Aquí se dice y se enseña solo la verdad». Las aulas estaban llenas de adolescentes con la mirada perdida, solo varones, imaginando las tetas lechosas de las colegialas de una secundaria de ricos que estaba justo al cruzar la calle: el Colegio Alemán.

En el primer minuto cívico de cada año, al menos uno de esos estudiantes se desplomaba sin más y era el hazmerreír de todos. Entonces esa gran carcajada al unísono se silenciaba al instante cuando el inspector tomaba el micrófono y gritaba: «¡Firrrrrmes!» Y luego: «¡De frente, maaaaar!». Una risita nerviosa se escuchaba atrás de la fila e inmediatamente el tlac del golpe seco de un manotazo en la nuca.

Disciplinados mediante el miedo y la represión, planeábamos formas grotescas de la desobediencia, como el concurso de pajas. En tercer año casi todos habíamos aprendido a masturbarnos y nos cruzábamos las tarjetas porno que se vendían a través de las mallas metálicas como si fuesen una droga. Cuando uno de los profesores no asistía, se echaba seguro a la puerta y empezaba la competencia. Dos de los muchachos más experimentados se ponían frente al pizarrón, extendían la tarjeta con la mano izquierda y empezaban. El que primero eyaculaba se llevaba el triunfo y la ovación colectiva. La idea era terminar sobre la cara lasciva de la modelo, como habíamos visto en las películas porno que alguno lograba rentar en VHS. Una sexualidad violenta nos atravesaba como el máximo gesto de rebeldía ante una institución tosca y rígida como una iglesia en medio del páramo. Era una forma salvaje de gritarle al mundo que éramos hombres entre hombres.

La homosexualidad, por ende, era mal vista y todo amaneramiento se censuraba con el desprecio y la burla. Lo femenino resultaba sospechoso, pero solo en apariencia, ya que en el fondo era inalcanzable, sublimado por una educación que reprimía lo que consideraba diferente. Ninguno de nosotros quería ser mujer ni marica. Ninguno de nosotros podía ser sensible ni frágil ni denodadamente pulcro. Había que ser varón y punto. Pero aquello estaba siempre puesto en duda. Aunque afirmarse sobre la duda es un tormento, significa aparentar desde el estereotipo: no orinarás sentado, no cruzarás las piernas una sobre la otra y no posarás tus manos entrelazadas sobre tus rodillas, no cuidarás de tu pelo ni de tu cara con ahínco, no doblarás tus muñecas al caminar, no suspirarás jamás y, sobre todo, no llorarás ante ninguna circunstancia. Sin embargo, el humo de esa sexualidad llamada insana se esparcía bajo los corredores como un submundo. La gente tenía sus deslices. Se escondían en los baños para besarse, tocarse, fumar marihuana o beber alcohol.

Las aulas se habían convertido en cárceles y los inspectores deambulaban por los pasillos como guardias penitenciarios. La palabra adolescencia nos definía en tanto carecíamos de poder. El único poder alcanzable era el del conocimiento. Por ello había una lucha endiablada por ser el mejor. Solo era mejor el que más sabía, el que contestaba todas las preguntas, el que memorizaba todas las fórmulas matemáticas. Ese conocimiento estaba lejos de toda reflexión y crítica. Apenas teníamos materias relacionadas con la filosofía o la historia. La lengua y la literatura, por su parte, eran soslayadas por un positivismo mediocre y tecnocrático. Había que dominar las matemáticas, la geometría, la física, la química y la biología. ¡Ah del que quería ser poeta!, ese era un simple mariquita. Estábamos destinados a ser hombres útiles y, por lo tanto, prácticos.

El colegio al que llegué a dar clase era, por otra parte, mixto. Chicos de clase media baja con pocas esperanzas de llegar a la universidad. Si les preguntabas por su futuro profesional, te miraban como si estuvieses burlándote de ellos. Estaban allí por una «absurda» obligación: la de estudiar. En ese pueblo no había una sola librería. Tenías que acomodarte con un anacrónico libro de texto lleno de citas copiadas al azar. Cómo enseñarles el valor de una novela si jamás habían visto una, si nunca habían abierto un libro de verdad. Para ellos la literatura era una cosa rara que hacía un desocupado con las palabras. No estaban muy lejos de la verdad. Sus padres eran casi todos pescadores o comerciantes, en menos grado verduleros, agricultores, mecánicos, electricistas, albañiles o emigrantes. Gente práctica que había reproducido gente práctica, por camadas.

Nadie se preocupaba, entonces, por sus problemas. Lo que les pasaba por la cabeza, lo que verdaderamente sentían, se encontraba a kilómetros de distancia de las clases. Para unos, el colegio era un refugio, un lugar donde esconderse. Para otros, era una cárcel, y la educación, un castigo. Allí se nace con un sentido funcional de la opresión. No se discute que has venido para trabajar, para servir. Los jóvenes lo entienden, por eso tienen rabia. Y esa rabia se transforma en desidia frente al sistema. Dar clases a almas muertas, esa era nuestra tarea.

Sus preocupaciones básicas eran el sexo, el trago y la droga H, que expendían a las afueras del colegio unos tipos gordos y aindiados, de pantalones anchos, camisetas de equipos gringos de básquet y gorras de visera plana con la etiqueta pegada, como chicanos, pero en el culo del mundo. La H los convertía en seres bipolares y salvajes, en incontrolables animales del monte. Enseñarles algo resultaba un reto fatigoso. Yo no quería enseñarle nada a nadie, menos a esos adolescentes atontados por la droga y la necesidad de tener cosas. Nunca he querido seguidores ni súbditos, borregos consecuentes con una idea fija. Yo era docente por necesidad, que es la peor razón para serlo.

Aquello que llaman cultura artística o alta cultura era inasequible para ellos, porque su relación con el mundo estaba hecha de deseos básicos o adquiridos. Adquirir es un verbo que denota esfuerzo, que es la más triste condición cuando quieres tenerlo todo de inmediato. Pero ese todo estaba absolutamente reducido a olvidar momentáneamente una vida miserable, a escapar de la violencia diaria de sus existencias. Por ello la H, esa deformación de la heroína, era sinónimo de dicha. Como la base de coca, la H estaba mezclada con mil porquerías, entre ellas la mierda de gato. Fumaban mierda literalmente o cal o harina o máchica o ceniza. Sus ropas olían a vinagre y sus pupilas se constreñían hasta volverse como diminutos agujeros de la noche. H exhalaba su cuerpo esquelético, H ocupaba el espacio y era el aire que se encendía en sus cerebros aturdidos por la náusea de la resaca. La droga más barata que el agua, la droga más barata que una caja de chicles, la droga más barata que el pan, se pasaba de mano en mano con ansiedad y desesperación, como es lógico, en medio de la clase de literatura.

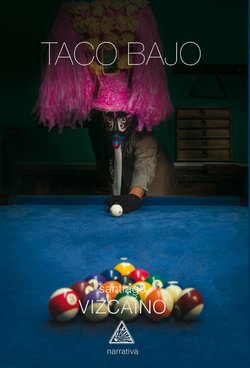

Por eso decido renunciar. Voy hasta la oficina del rector. Es un hombre flaco y pálido que habla con la mano en la boca, como si tuviera problemas de aliento. Siempre lleva un traje cruzado, una corbata delgada y pantalones de basta ancha que le cubren unos zapatos negros, relucientes, encharolados. Tengo la renuncia irrevocable en mis manos. Solo quiero entregársela e irme. Hace demasiado calor en su oficina. Hay un ventilador justo frente a su escritorio para que el aire le llegue a la cara y pueda mantener su traje puesto. Pocas veces hemos hablado. Sospecha de mí como creo que sospecha de todos los que vienen de fuera. Cree que le van a robar el puesto. Su inseguridad se muestra cuando le hablas porque se toma las manos con insistencia, las gira todo el tiempo como si estuvieran bajo un lavabo. Se toca los nudillos. Le digo que vengo a dejarle la renuncia. Por qué se va, dice, fingiendo que le da pesar, pero se le nota el brillo en los ojos. Siento que mi vocación está en otra cosa, respondo. El sistema, este sistema educativo, recalco, forma ciudadanos útiles, ciudadanos a quienes luego el Estado o el mercado pueda explotar. Me niego a ser parte de la educación mediocre de este país. En efecto, responde el rector, visiblemente enojado. Queremos seres productivos, con valores. Ciudadanos comprometidos con la patria. Cuando dice patria, algo le late en el cuello. La palabra patria lo vuelve loco. Siempre la ha usado en los discursos. Siente a la patria como a una madre a la que no se puede defraudar. La patria es un invento para configurar una identidad, le digo. Estos chicos no saben cómo se ha construido esta nación, no tienen ni idea. Las clases de historia se la pasan dormidos o amodorrados por la droga. ¡Qué droga!, grita, molesto. Todos lo saben, respondo. Pero es mejor hacerse el tonto. Y el problema no es ni siquiera la droga que circula. El problema, si me lo permite, y me acerco a él para mirarle a los ojos, es un sistema ingenuo que cree que está formando seres humanos. Es un sistema mentiroso y cruel que premia a quien cumple los estándares, a quienes moralmente se alinean con sus valores éticos. Usted no sabe nada, dice, se la pasa en los billares con puros malandrines. Y me quiere dar clases de educación. Deje su renuncia con mi secretaria y váyase. No lo necesitamos, enfatiza. Me doy la vuelta hacia la puerta. El aire del ventilador me da en la cara. Entonces lo pateo con fuerza y cae, se desconecta. Lentamente deja de dar vueltas. Se lo voy a cobrar de su liquidación, me grita, cuando estoy a punto de salir. No respondo. Solo pienso que soy libre, que los presos son ellos.