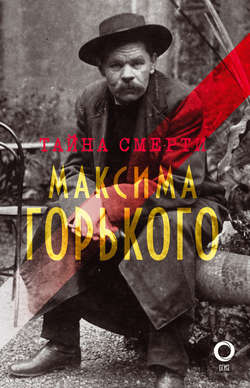

Читать книгу Тайна смерти Горького: документы, факты, версии - Сборник - Страница 6

ТАЙНА СМЕРТИ

«“Максим Горький” – это звучит лозунгом!» Отклики граждан СССР на смерть Максима Горького

ОглавлениеЕ. Р. Матевосян

18 июня 1936 года советский народ и мировая общественность узнали о смерти Максима Горького.

Выступая от имени партии и правительства 20 июня 1936 года на траурном митинге, В. М. Молотов охарактеризовал Горького как «гениального художника слова», «великого сына великого народа», «беззаветного друга трудящихся и вдохновителя борьбы за коммунизм».

«По силе своего влияния на русскую литературу Горький стоит за такими гигантами, как Пушкин, Гоголь, Толстой, как лучший продолжатель их великих традиций в наше время, – говорил В. М. Молотов. – Влияние художественного слова Горького на судьбы нашей революции непосредственнее и сильнее, чем влияние какого-либо другого нашего писателя. Поэтому именно Горький и является подлинным родоначальником пролетарской, социалистической литературы в нашей стране и в глазах трудящихся всего мира» [121].

Дальнейший рост культурного сотрудничества народов способствовал приобщению широкой читательской аудитории к наследию Горького. «На знамени новой литературы – сердце Горького, и в этом сердце – мир для всего мира» [122], – так писал, уже в послевоенные годы, известный индийский писатель Кришан Чандар о значении Горького для всего прогрессивного человечества. Сам Чандар написал более двадцати романов и три десятка сборников рассказов, темой которых стали жизнь городской бедноты и крестьян, а также критика кастовой системы индийского общества. Творчество Горького было ему близко и понятно.

Смерть Максима Горького вызвала волну откликов.

В Архиве А. М. Горького хранятся отклики граждан СССР на смерть писателя. Разумеется, речь идет не о всех имеющихся откликах на смерть Горького, а лишь о тех, что поступили в его архив из архивов советских газет. Эта немалая коллекция документов предоставляет исследователям достаточную фактическую базу для аналитического разбора. Всего откликов на смерть Горького в коллекции архива – более 3000. В них содержится разнообразная информация, которую можно рассматривать в разных аспектах – от биографических и политических до историко-литературных, литературоведческих и культурологических. Отклики представлены автографами и газетными вырезками.

Ценность этой коллекции – в подлинном отражении исторического момента. Отклики показывают, как была воспринята смерть Максима Горького в разных социальных слоях общества. Дают ответ на вопрос, кем был Горький для современников и что для них значил его уход. Главное, что об этом свидетельствуют реальные люди, чьи голоса становятся «голосами эпохи». Они – документальны и достоверны, как в своей «чиновной» официальности, так и в неподдельной искренности народного горя.

Отклики на смерть Горького представлены в двух вариантах – это отклики индивидуальные и коллективные. Интересны оба, но наиболее содержательны индивидуальные. В них присутствуют все жанры посмертного высказывания. Здесь можно встретить соболезнования, воспоминания, оды, заметки, аналитические статьи и оценочные высказывания, такие как эпитафия и послание. Оказывается, эпитафия, чья культура в XIX веке была очень высока, сохранилась и в веке XX, продолжая предшествующую культурную традицию. Послание – то есть письмо, предполагающее открытое прочтение в обществе, судя по всему, также не утратило своей актуальности.

В Архив А. М. Горького отклики на смерть писателя, в основном, были переданы Союзом советских писателей СССР и редакцией газеты «Правда». Кроме того, отклики передавали и другие издания: «Литературная газета», «Ленинградская правда», «Пионерская правда», «За коммунистическое просвещение» и даже газета «Эрзянь Коммуна».

Список городов и населенных пунктов, из которых поступали соболезнования граждан, представляет всю географию Советского Союза. Разумеется, больше всего откликов поступило от жителей Москвы и Ленинграда, а также из городов: Киев, Харьков, Минск, Одесса, Ашхабад, Алма-Ата, Ташкент, Тифлис, Орджоникидзе, Хабаровск, Горький, Свердловск, Ростов-на-Дону, Омск, Вязьма, Иваново, Владимир, Ярославль, Ростов, Сталин, Муром, Калинин, Железноводск, Кисловодск, Керчь, Херсон, Нальчик, Грозный, Псков, Брянск, Севастополь, Ялта, Мариуполь, Калуга, Очемчиры, Краматорск, Кольчугино, Артемьевск, Актюбинск, Полоцк, Гомель, Жмеринка, село Цветоха (Винницкая область), Элиста (Калмыцкая АССР), село Христиновка (Киевская обл.), Ейск, Ливны, Шахты, Донбасс, г. Проскуров, Сталинград, Чернигов, г. Борисов (БССР), Сумы, Мичуринск, Никополь, Днепропетровск, Кременчуг, Ессентуки, Махачкала, Курск, Пошехонье-Володарское (Ярославской обл.) и др., – и это лишь часть списка.

Поступали соболезнования от малых народов. Например, от имени народности саами (Герасимов Николай Петрович), или песня «На смерть Горького» от народности ойраты (калмыки) на ойратском языке (записана Б. Каирским).

Более чем на треть отклики состоят из стихотворных посвящений памяти Горького. Самые популярные названия стихотворений – «На смерть поэта» и «На смерть Максима Горького». А вот наиболее характерные названия эпитафий: «Солнца нам не вернуть» (С. Кузнецов), «Скорбь о поэте» (П. Куланин), «Он жив в наших сердцах» (С. З. Бержанер), «Отец писателей» (Безбородов П. Ф.), «Великий человек» (Белозеров Б.), «Великий художник» (Беляков А. М.), «Борец за революцию» (Безенков Н. К.), «Великий Буревестник» (Долль Георгий), «Бессмертный Буревестник» (Лаппа А. М.), «Гигант великой сталинской эпохи» (Коровин В. Р.), «Умер наш пролетарский писатель…» (Ермаков Н. В.), «Оборвалась нить большой и красивой жизни» (Кирик), «Печальна весть стране…» (Головченко А. И.), «Великий Сокол» (Лундина А. М.), «О великом Максиме Горьком» (Ложнова Галина) и проч.

Остальную часть откликов составляют заметки и статьи, направленные в печатные органы СССР. Вот наиболее характерные поминальные заголовки индивидуальных откликов-заметок: «Светлый факел в темноте» (заметка А. Дризина), «Прощай, дорогой наш учитель» (статья А. М. Егорова), «Герой русской литературы» (заметка А. П. Епишина), «Смерть величайшего пролетарского писателя» (заметка Мих. Зекцера), «Царское правительство и Максим Горький» (статья Касьянова), «Человек – это звучит гордо» (заметка Ивана Кириленко), «Последовать его примеру» (заметка работницы Киселевой), «Смерть гения эпохи» (заметка И. А. Лаутман), «Любимый писатель молодежи» (заметка студента В. Лукача), «Будем помнить, читать, изучать и любить» (статья М. Макарова, профессора Сельскохозяйственного института) и т. д.

Интересен социальный состав корреспондентов, откликнувшихся на смерть А. М. Горького. Разумеется, не все корреспонденты обозначили в письмах свой социальный статус. Среди указавших его – рабочие, ученые, пастухи, писатели, колхозники, рабкоры и селькоры, учителя и ученики пионерского возраста, студенты и профессора вузов, врачи и поэты, бывшие красногвардейцы.

Есть отклики от иностранных граждан. Например, от итальянских ученых-«экспедиционеров» выразил соболезнование астрономом Джорджо Абетти. В июне 1936 года Абетти – крупнейший специалист по физическим процессам на Солнце, один из основателей Международного астрономического союза, президент Международного комитета по изучению солнечно-земных связей – возглавлял экспедицию по наблюдению солнечного затмения в Казахстане, в местечке Сары [123]. Джорджо Абетти передал по телефону, через корреспондента «Правды» в Казахстане (бюллетень собкоровской информации, лист № 34) такое соболезнование: «Сары, 18 июня. (Корр. «Правды»). Передаю соболезнование итальянских ученых:

“Накануне солнечного затмения на площадку итальянской экспедиции в Саре пришла печальная весть о безвременной кончине Максима Горького. Итальянские астрономы разделяют скорбь советского народа о утрате Великого писателя, пророка возрождения человечества, который хорошо знал и любил Италию.

От имени итальянской экспедиции – профессор Джорджо Абетти”» [124].

Выразили свое соболезнование группа иностранных писателей, инженеров, общественных деятелей, живущих в Москве. В основном, все они были членами МОПР’а. Письмо подписали 29 человек, в их числе – Юджин Гордон, Маршалл, Маркович, Эрнст Фабри, Гуго Гупперт (Хуго Хупперт), Э. [Китовалый], Г. Гюнтер, Држевецкий, Вальтер Роберт Дорнбергер (немецкий инженер, основатель тяжелого ракетного машиностроения), Лайош Киш, Ян Матейка, Эмиль Мадарас, Иоганес Роберт Бехер, Вейперт, Александр Барта, Андор Габор, Карл Шмюкис, Фриц Эрпенбек, Петер Каст, Вилли Бредель, Идда Уинер, Густав фон Вангенгейм, Александр Гергель (Шандор Гергей), Эми Сяо, Альфред Курелла, Б. Ласк, Фр. Вольф, Станислав Ричард Станде и Георг Лукач.

Вот черновой машинописный текст соболезнования, отправленный ими в день кончины Максима Горького: «Мы – иностранные писатели, живущие в столице социализма [сегодня], вместе со всеми народами Советского Союза, глубоко скорбим по поводу смерти великого писателя, борца за коммунизм, «подлинного гуманиста», учителя и друга Алексея Максимовича Горького.

Умер Горький! Умер человек, который был могучим выразителем жизни, который неутомимо шел вперед, звал и вел за собой.

Он показал нам тот единственный путь, идти по которому должен каждый честный художник. Это – дорога революции [дорога, ведущая в Москву], ведущая к конечному торжеству коммунизма.

Умер Горький! Но жгучим пламенем горит в нашем сознании, в наших сердцах страстная ненависть к фашизму, вера и воля к борьбе за будущее всего человечества, которыми была наполнена вся великая жизнь Максима Горького. [Это пламя заронил в нас Горький]» [125].

В квадратных скобках восстановлены вычерки, принадлежащие неустановленному лицу.

Китайский революционер, коминтерновец, поэт, переводчик, писатель и публицист, литературный критик, главный редактор целого ряда журналов, автор текста китайского «Интернационала» Эми Сяо и общественный деятель Хулань Чи также откликнулись на смерть Горького [126].

Японские режиссеры Секи Сано и Ёси (Иоси) Хидзиката написали некролог от имени всего японского народа. В 20-х годах С. Сано впервые поставил в Японии пьесу по роману Горького «Мать». В 1932–1937 годах работал ассистентом режиссера у В. Э. Мейерхольда, прекрасно знал русский язык, в 30-х годах. входил в редколлегию журнала «Интернациональная литература» и, совместно с Ёси Хидзиката, печатался в нем. Ё. Хидзиката – крупнейший режиссер и театральный деятель. В 1924 году вместе с К. Осанаи организовал один из первых театров сингэки – «Цукидзи сёгэкидзё», который в 1929 году был реорганизован в «Синцукидзи гэкидан». Японский театр сингэки, буквально – «новый театр» – создавался «под влиянием западного театра XX века и своей идейной установкой избрал актерский диалог и психологический реализм» [127]. Хидзиката был близок принципам советского театра. Впоследствии, он работал в Московском театре Революции (1938–1941) [128]. Его собственные постановки часто были посвящены социальным конфликтам своего времени.

Секи Сано и Ёси (Иоси) Хидзиката писали: «Вся Япония любила Алексея Максимовича Горького как талантливейшего художника социалистической эпохи и страстного защитника мировой культуры.

В лице Горького трудящиеся массы Японии потеряли величайшего писателя, вышедшего из самых недр своего народа и горячо им любимого. Вся его жизнь и творческий путь, начиная с самых ранних произведений и кончая «Достигаевым и др.», хорошо знакомы всей Японии.

Алексей Максимович был родным и для японского народа. И вот его не стало.

Трудящиеся Японии переживают вместе со всеми тяжелое чувство утраты. В нашем глубоком горе нам помогает лишь твердая уверенность в том, что все деятели искусств и передовая интеллигенция Японии встанут как один, плечо к плечу с трудящимися массами, на борьбу за народный фронт, и никакие преследования и гонения кровожадных военных фашистов, этих поджигателей войны, не помешают нам добиться счастливой и свободной жизни в Японии, за что всегда боролся Алексей Максимович для своей страны.

Японские режиссеры Секи Сано, Иоси Хидзиката» [129].

Все отклики представляют интерес, особенно теперь, по прошествии 80 лет со дня смерти А. М. Горького, но наиболее значительным все же является слово тех, кто лично знал писателя. Как правило, это деятели литературы, культуры, общественные деятели, представители руководства страны. Например, в Архиве А. М. Горького сохранилась речь Молотова на траурном митинге на Красной площади. Речь, разумеется, была опубликована в газетах и уже цитировалась выше, но в Архиве она представлена – в машинописном виде и на украинском языке [130].

Особую группу откликов составляют телеграммы и заметки советских писателей. Приведем лишь некоторые из них.

Вот телеграмма писателя Федора Ивановича Панферова – одного из руководителей РАПП, члена правления Союза писателей СССР с 1934 года, главного редактора журнала «Октябрь»: «Молния» в Москву: «“Правда”. Мехлису [131]. Умер человек, имя которого вошло в историю человечества как имя гениального художника слова, борца за дело трудящихся. Нет слов выразить свою скорбь. Федор Панферов» [132]. В этой телеграмме ярко выразился гражданский темперамент Ф. И. Панферова и его общеизвестная порядочность. Писатель не затаил обиду на Максима Горького из-за дискуссии по поводу своего романа «Бруски». Известно, как неоднозначно был воспринят роман литературной общественностью. А. С. Серафимович назвал его «сырым, колоритно-необлизанным», а А. М. Горький охарактеризовал язык романа как «вычурно-корявый» и «манерно-натужный», с новообразованиями типа «базынить» и нутряными пейзажами наподобие: «Земля томилась, как баба, вышедшая из горячей курной избы». Многих современных писателей насторожила «натуралистическая грубость многих сцен, перенасыщенность персонажами и калейдоскопичность повествования, акцент на «докультурном», «животном» начале в естественном человеке из народа» [133]. В начале 1930-х годов роман «Бруски» вызвал острую полемику, переросшую в одну из самых значительных в истории советской литературы «дискуссию о языке». Тогда же Горький выразил озабоченность относительно «неспособности» или «нежелания» Федора Панферова учиться литературному мастерству. Как видим, это не отразилось на посмертной оценке масштаба личности Максима Горького.

А вот телеграмма М. М. Пришвина, чье отношение к Максиму Горькому в последние годы было довольно критическим: «Ставскому [134] в Союз советских писателей. Поезд «Кавказ» опоздал. Измучен. Болен. Прошу Алпатова [135] быть на похоронах моим представителем. Пришвин» [136].

В целом же отклики писателей и других общественных и культурных деятелей на смерть Горького содержат объемную оценочную часть. Следует отметить, что все отклики носят характер сиюминутной реакции на происшедшее событие – кончину М. Горького. Как правило, они написаны от руки, в эмоциональном порыве, часто по просьбе редакции газеты «Правда». Позже советские писатели перерабатывали эти отклики в воспоминания или статьи. Наша задача, без учета и текстологического анализа последующих редакций текста, привести первичный отклик автора так, как он изначально был им написан и отослан в газету для срочной публикации.

Вот фрагмент отклика писателя Владимира Лидина, написанного в спешке, от руки: «Потеря Горького не может быть даже осознана, в полной мере, нами, современниками. Его огромное наследство будет оценено не одним поколением, перед которым во всей яркости и неприглядности Горький раскроет страшную эпоху предреволюционной России. Его имя будет звучать в ряду имен лучших людей, боровшихся за освобождение всего человечества. <…> Мы, писатели, провожаем учителя своей литературной работой. Горький учил нас труду и величайшей взыскательности к печатному слову, ставшему ныне достоянием миллионов» [137].

Более обстоятельно, с указанием даты написания отклика, – 18 июня 1936 года, – и тоже от руки, написан некролог Леонида Леонова: «С какой напряженной тревогой вся страна в течение последних дней, пока боролся со смертью этот могучий и великий Человек, следила за сводками о ходе болезни.

Каким горем откликается весть о его смерти всюду, куда проникает это скорбное известие! Это и понятно. Биография этого замечательного писателя поистине величественна и поучительна.

Кажется, никто из русских писателей не имел такого громадного имени, влияния и уважения, как Максим Горький. Вполне заслуженно это имя почти полвека блистало на гребне отечественной волны. Его именем отмечены многие значительные начинания нашей литературной эпохи.

Эта большая жизнь еще долго будет оставаться примером для всей нашей молодости, примером – чего может добиться Человек упорной работой над собой. А этот Человек умел работать и учиться до самого конца своих дней. И неспроста он называл себя в просторечии литератором, как бы подчеркивая этим то орудие, которым он вместе с лучшими из людей старался изменить лицо вчерашней земли.

С утратой Алексея Максимовича сиротеет не только Советская литература, но и вся пространная моя родина, но и все мыслящее, честное большинство человечества. И как грустно, что эта мрачная весть застигает нас на радостном пороге в светлое и громадное будущее!» [138].

Автограф заметки-отклика К. Г. Паустовского «Завидная жизнь» сопровождает записка писателю и журналисту Василию Александровичу Смирнову [139]: «Дорогой Василий Александрович, – посылаю Вам отрывок, – не то, о чем я вам говорил, но, думаю, он подойдет. Всего хорошего. К. Паустовский» [140]. В 1933–1940 годах. Паустовский в летне-осенний период жил с другом – писателем Р. И. Фраерманом в Мещере, в Солотчинской усадьбе Пожалостина. Здесь он создал цикл мещерских рассказов – книгу «Летние дни», рассказы «Ленька с Малого озера», «Австралиец со станции Пилево», «Вторая родина», «Семья Зуевых», повести «Исаак Левитан» и «Мещерская сторона», рассказы «Стекольный мастер» и «Старый челн» [141]. Вот и летом 1936 года писателя не было в Москве. Свою заметку он пересылает через Ярославль. Заметка «Завидная жизнь» впервые, под таким названием, была опубликована в «Литературной газете» 27 июня 1936 г ода[142]. Позже текст публиковался в его собрании сочинений под названием «День смерти Горького». Вот его первоначальный вариант, значительно отличающийся от последней редакции: «Смерть пришла в летний день, когда над Москвой шумели летние грозы. Он умер перед лицом всей полноты жизни, любимой неистово и упрямо, – перед лицом сырой листвы, высокого неба, полевых трав, солнца, сверкающего над тучами и лесами. Он умер перед лицом новой земли – богатой, чистой и прекрасной. Он не должен был сейчас умирать.

Осталось чувство сиротства, саднящее сердце.

Мы почти не знали за последние годы тяжести многих человеческих чувств. Смерть Горького дала нам их в полной мере.

Раненому человеку трудно рассказать связно о своем несчастье. Так же трудно писать сейчас о Горьком. Смерть его ощущается, как сто лет тому назад ощущалась смерть Пушкина – это внезапное личное несчастье для тех, кто любит землю, неистребимую поэзию жизни и простоту человеческих сердец.

Горький был нашей совестью, честностью, нашим мужеством и любовью. Как нельзя лгать ребенку, так невозможно было забыть о строгости к себе, чистоте собственных помыслов и правдивости книг, когда судьей и товарищем был Горький.

До его смерти мы мало осознавали, какой опорой он был для каждого из нас в нашей внутренней, со стороны почти незаметной, но мучительной работе.

Он оставил нам великие традиции большой литературы, пришедшей из прошлых веков и уходящей в будущее – традиции Шекспира и Гете, Пушкина и Данте, Байрона, Чехова и самого себя.

Если мы нарушим эти традиции, если мы пренебрежем законами художественной правды, смелости обобщений, проницательности и внутренней писательской свободы, – мы никогда не создадим литературы, стоящей на уровне нашей высокой эпохи, мы, как рабы, зароем талант свой в землю и пройдем над миром той угрюмой и скоро позабытой толпой, о которой говорил Лермонтов.

Горький был непримирим. Он жестоко бил по человеческой тупости, грубости чувств и дикости нравов. Один из первых людей эпохи – он знал, что без воспитания в людях высоких чувств нет, и не может быть подлинного социалистического общества.

Его жизнь и старость были завидны и прекрасны. Он знал высокое счастье никогда не устающей мысли, зоркого глаза, веры в человека, счастье острой памяти и жадности к каждой жизненной мелочи.

Он знал и любил свою родину, и этому чувству мы должны были у него научиться, – чувству, сжимающему сердце и похожему на материнскую любовь, – прекрасному чувству, заставляющему нас всей силой своих помыслов стремиться к осуществлению веселого и мудрого существования на земле. Константин Паустовский» [143].

Павел Андреевич Павленко – советский писатель и киносценарист, а в дальнейшем – лауреат четырех Сталинских премий первой степени (1941, 1947, 1948, 1950) за сценарии к фильмам «Александр Невский» (1938) и «Клятва» (1946), за роман «Счастье» (1947), за сценарий фильма «Падение Берлина» (1949); депутат Верховного Совета СССР, известнейший деятель культуры сталинской эпохи (тогда многие его произведения практически считались классикой), познакомился с Горьким в 1932 году, когда вышел в свет его документальный роман о Парижской коммуне «Баррикады», сдержанно оцененный критикой (в том числе и Горьким – с «теплой суровостью»). Позже Павленко был включен в оргкомитет Первого съезда советских писателей (1934), затем избран в правление Союза писателей, на долгие годы сохранив за собой высокое место в иерархии советской литературной бюрократии. В 1932–1938 годах редактировал журнал «30 дней», стал одним из ближайших помощников Горького в организаторской работе по журналу «Колхозник», альманахам «Год XVI», «Год XVII» и «Дружба народов» [144]. Узнав о смерти Горького, Павленко откликнулся следующей запиской в газету «Правда»: «Сейчас трудно собрать мысли и написать именно то, что хочется сказать. Смерть М. Горького – событие тяжелое. Мало сказать, что мы осиротели. Когда подумаешь, что никогда уже богатырская энергия Горького не коснется наших дел и наших планов, – становится сиротливо и невольно чувствуешь себя старше» [145]. Спустя незначительное время, Павленко все же пишет некролог. Текст некролога хранится в Архиве А. М. Горького в черновом автографе, написанном простым карандашом: «Не хочется верить, что Горького больше нет, что исчезла и не возникнет вновь богатырская энергия этого великого человека, до самой смерти работавшего за десятерых. Что уже никогда больше не услышим мы его гигантские планы литературного строительства, рассчитанного на годы, на поколения и каждый раз ставящего перед литературными силами нашими задачи великой исторической трудности, но вместе с тем и великолепной новизны и оригинальности.

Не верится, что мы никогда больше не услышим <ворчливого> [зачеркнуто. – Е.М.] строгого его голоса, умевшего неповторимо говорить о вещах трудных, славных, необыкновенных.

Горький был тружеником и любил видеть труд других. Тонкий слух на все талантливое, способное, энергичное, – будь это в искусстве, в науке или народном хозяйстве – помогал ему отыскивать людей и с щедростью впрягать в дела, которыми он бывал всегда окружен непомерно. Дел вокруг него всегда было больше, чем людей.

Рано закончилась биография великого бунтаря, труженика, искателя людей – глубокого художника. Характер его еще развивался. Горький рос вместе со своей социалистической родиной, как юноша, – и не хочется верить, что нет больше этого самого молодого и самого сильного человека в искусстве XX века» [146].

Поэтесса и прозаик Вера Михайловна Инбер откликнулась на смерть Горького коротко и емко: «Когда мы писали наши книги, нам всего важнее было, что скажет о них Алексей Максимович. Он был нашим судьей и нашей совестью. Не только мы, но вся мировая литература осиротела без него» [147].

Хранится в личном архиве Горького и телеграмма С. Н. Сергеева-Ценского. С довоенной, до 1914 года, поры Максим Горький стал называть Ценского «большущим русским художником, властелином словесных тайн». С годами его мнение не изменилось. Так, в 1928 году он писал: «Сейчас во главе русской художественной литературы стоят два совершенно изумительных мастера. Это – Сергеев-Ценский и Михаил Пришвин». Горький гостил у Сергеева-Ценского в Алуште и всегда восхищался тем, как досконально изучал он предмет, прежде чем сочинять о нем. Так, например, Горький удивлялся, «как мог писатель, не будучи горным инженером, с таким знанием дела написать повесть (“Наклонную Елену”) из горнозаводского быта»[148].

По поводу смерти Максима Горького Сергей Николаевич вместе с прозаиком Александром Степановичем Яковлевым, принимавшим в 1928 году участие, на ледоколе «Малыгин», в спасении экспедиции Нобиле (повесть «Ледовый поход “Малыгина”» 1929 г.), участвовавшим в поисках Амундсена, а в 1929 году, вместе с летчиком М. Бабушкиным, совершившим первый перелет по маршруту Москва – Ташкент, писали в телеграмме на имя Союза писателей СССР: «Глубоко потрясены известием о смерти Алексея Максимовича. Невозможно передать, какое огромное значение имела для нас его личность как писателя и человека. Горький был единственным и неповторимым. Только один он мог, создавая эпоху в литературе, идти в ногу с великими творцами новой эпохи жизни человечества. Сергеев-Ценский, Александр Яковлев» [149].

Совершенно в другой тональности написаны отклики на смерть А. М. Горького драматургом Александром Николаевичем Афиногеновым; «певцом России, разбуженным революцией», «диким пером» – Артемом Веселым и писателем Николаем Николаевичем Ляшко, одним из самых талантливых прозаиков группы «Кузница». Все они были связаны с Горьким личными и творческими отношениями

Александр Николаевич Афиногенов, в начале 1930-х годов – один из руководителей РАПП, с 1934-го – член президиума правления Союза писателей СССР и редактор журнала «Театр и драматургия», написал свой некролог достаточно пафосно – сочетая официальность с искренностью: «Умер любимый Алексей Максимович!

До последнего дня верили мы, что его сердце выдержит бешеный натиск темных сил враждебной болезни… Нет, сердце Горького перестало биться.

Тяжело, страшно тяжело знать, что не увидишь больше доброго и близкого лица, не услышишь заботливого голоса, никогда не переживешь вновь счастья личного свидания. Мы потеряли Горького.

Подлинным садовником новой жизни стоял перед всеми нами Горький – великий мастер человеческих душ, гений человеческого сердца и мысли.

Всю свою необыкновенную жизнь не уставал он напоминать о внимании и любви ко всему, что есть в человеке нового, растущего, что идет от жизни и в жизнь, подлинную творческую жизнь миллионных масс трудового народа.

И он умер в дни, когда этот трудовой народ радостно обсуждает статьи социалистической конституции – священный документ, созданный освобожденным от всяческого гнета свободным человечеством социализма.

Мы – советские писатели – в неоплатном долгу перед памятью Алексея Максимовича. Собрать воедино его советы и указания, вновь и вновь перечесть, глубоко продумав все, написанное им, действительно реализовать обширную программу действий, которую он развернул перед инженерами человеческих душ. Так нам надо работать сейчас, так чувствовать и понимать человека, как это умел Горький – наш руководитель, наш родной и близкий, наш самый дорогой друг» [150].

Артем Веселый и Николай Ляшко откликнулись на смерть Максима Горького вместе. Отклик хранится в виде автографа, написанного черными чернилами, с затейливой, сродни А. Ремизову, подписью А. Веселого и разборчивым автографом-подписью Н. Ляшко. В тексте ощущается мифологизация образа Горького. В отклике, написанном на одном дыхании, а это видно по почерку, мы сохраним грамматическую небрежность – отсутствие согласованности падежных окончаний как подтверждение искренности самого акта написания текста, ведь сама по себе мифологизация возможна лишь при наличии только искреннего пафоса: «Горькая весть – не стало Алексея Максимовича – не вмещается в сознание.

Оборвался голос, вчера еще бодривший нас и вызывавший ненависть врагов пролетарской революции к подлинной общечеловеческой культуре.

Не стало талантливейшего ученика Маркса, Ленина, Сталина.

Не стало писателя, органически восторгавшегося строителем-пролетариатом, его организованности и его коллективного разума.

Не стало партийца-борца против мещанства, шовинизма, зоологической узости и их организатора – фашизма.

Не стало свидетеля зарождения и подъема победоносного пролетарского движения.

Тяжесть утраты и поэтическое наследство Алексея Максимовича еще крепче сплотят под знаменем коммунистической партии все творческие силы.

Горький умер – да здравствует Горький-творец, да здравствует породившие его пролетариат и его партия.

18 июня 1936 г. Н. Ляшко, Артем Веселый» [151].

Столь же характерен в этом отношении отклик на смерть Горького, написанный основоположником лезгинской и дагестанской поэзии, одним из крупнейших дагестанских поэтов XX века, народным поэтом Дагестана Сулейманом Стальским. В ту пору он был тяжело болен и, пережив Горького на полтора года, умер 23 ноября 1937 года. Вот текст его телеграммы из Махачкалы в редакцию «Литературной газеты»: «Когда я лежал в постели, обессиленный немощью, то услышал, что учителя мудрости, Максима Горького, уже нет. Я заболел двумя болезнями: я перестал чувствовать свое сердце и потерял голову. Опомнившись, стал обдумывать, почему не хотел верить? Велика утрата партии и всех односельчан Земли. Сперва от моего имени, потом от имени моей семьи выражаю скорбь нашему Сталину. Пока во мне будет течь, хотя одна капля крови, она будет питать мои мысли о друге Алексее» [152].

Поступили также отклики от Ольги Форш, А. С. Серафимовича, Н. Тихонова, В.Д. Бонч-Бруевича и многих других писателей. Те, кто присутствовал на похоронах Горького, позже оставили воспоминания. Но есть особая категория некрологов, в тексте которых – будь то интервью или собственноручно написанное соболезнование – содержатся воспоминания о Горьком. Приведем, в качестве примера, несколько подобных откликов. Вот переданный корреспондентом Вороновым по телефону из Ленинграда в газету «Правда» бюллетень собкоровской информации (лист № 81) от 18 июня 1936 года, содержащий заметку народного артиста РСФСР Николая Федоровича Монахова, озаглавленную «Золотой фонд советской классики». На бланке следы редакторской работы – много вычерков, а также подписи выпускающих редакторов номера. При публикации мы восстановили вычерки, выделив их квадратными скобками:

«После вчерашнего ободряющего бюллетеня, как громом поразило меня известие о кончине Алексея Максимовича Горького.

Мое знакомство с покойным относится к концу 1913 года, когда он после длительного пребывания за границей вернулся в Москву. Не раз приходилось мне беседовать с Алексеем Максимовичем [о театре], об искусстве, а в 1918 г. и пользоваться его ценными указаниями и советами в [деле] организации Большого Драматического театра, носящего сейчас его имя, [в выборе для него репертуара].

[Время военного коммунизма было временем частых встреч моих с обаятельным писателем. Затем М. Горький уехал в Италию и возвратился лишь в 1928 г. Встретились мы вновь на спектакле «Разлом» в Москве, где гастролировал наш театр.]

В 1932 г. я работал над образом Егора Булычева в одноименной пьесе М. Горького. Крупные художественные образы, [настоящий] чистый русский язык, широкое [репинское] полотно самой пьесы захватили [и меня и] весь наш коллектив. [Эта работа была самой значительной творческой встречей моей с Алексеем Максимовичем.]

Последний раз я видел Алексея Максимовича в марте прошлого года [у него в Горках], под Москвой. На мой вопрос, – что пишет [для театра автор «Булычева» и «Достигаева»], Алексей Максимович [со своей убедительной, как бы виноватой, улыбкой] ответил:

– Некогда писать-то, теперь все мое время уходит на чтение писем и чужих рукописей. Самому-то заняться и некогда, а вместе с тем, понимаю: нужно торопиться писать, [а то] ведь, жизнь-то на склоне. Но вот как-то не получается. Посмотрите, сколько [требухи-то], – указал он на письменный стол, буквально заваленный письмами и рукописями, – вот как тут управиться?

«Управиться», действительно, было мудрено.

Несколько позже, за ужином, гостеприимный хозяин поделился [со мной] мыслью написать тему о кулаке.

– Любопытное создание, Николай Федорович, этот кулак-то. Мало его еще знают. Надобно о нем писать. И материал кое-какой у меня имеется…

[Но за ужином после длинного трудового дня не хотелось заставлять его говорить о делах, тем более, что он, как всегда, был радушно добросердечен. Хотелось больше улыбки, и остаток вечера мы провели в воспоминаниях, в шутках. Приглашал он меня отдохнуть, пожить у него дня 3–4, но это сделать не удалось.

Эта последняя встреча была такой яркой, так отчетливо стоит перед глазами, что] не верится, что [такого] великого Человека и писателя уже нет среди нас.

Память его мы должны почтить постановкой лучших его драматических произведений, [включив их в] золотой фонд советской классики.

Народный артист Республики

Николай Федорович Монахов» [153].

Интересно, что на левом поле страницы красным карандашом отчеркнут абзац со словами: «Любопытное создание, Николай Федорович, этот кулак-то. Мало его еще знают. Надобно о нем писать. И материал кое-какой у меня имеется…». Рядом содержательная помета красным карандашом рукой неустановленного лица, вероятно, редактора «Правды»: «Ну, что брат Пушкин? Ба-аа-льшой оригинал!» Помета явно относится к высказыванию Горького о кулаке.

Еще один бюллетень собкоровской информации (№ 74), по телефону из Ярославля передал корреспондент «Правды» Горбунов. Это запись его беседы с Адамом Егоровичем Богдановичем, озаглавленная «Воспоминания старого товарища»:

«Ярославль, 19 июня. («Корр. “Правды”»). Сегодня ваш корреспондент беседовал с близким и самым старым другом Алексея Максимовича Горького научным работником Ярославского краеведческого музея Адамом Егоровичем Богдановичем (отцом известного белорусского поэта Максима Богдановича).

– Наша дружба, – говорит Адам Егорович, – завязалась с первых лет литературной деятельности Алексея Максимовича и не прерывалась – до настоящих дней. Десять лет мы жили вместе с Алексеем Максимовичем.

Однажды Алексей Максимович рассказал мне о жуткой картине из его раннего детства, о том, как хоронили его отца, умершего от холеры. Могила, в которую опустили гроб, было наполнена водой. Всполошенные плеском воды, лягушки прыгали на крышку гроба, бросались на стенки могилы, стараясь выпрыгнуть из нее. Легко вообразить себе, – говорит Адам Егорович, – какой ужасный след остался от этой картины в душе впечатлительного ребенка (тогда Горькому было пять лет).

Отец Алексея Максимовича среди волгарей имел прозвище «Максим Горький». Не отсюда ли, – говорит Адам Егорович, – явилась решимость сына обессмертить имя отца, присвоив его прозвище для своего литературного имени. И это удалось ему. На безвестной могиле отца он воздвиг памятник, тверже камня, начертав имя его на своих вдохновенных произведениях.

– 15 января 1897 года, – рассказывает Адам Егорович, – я один провожал Горького больного в Крым на лечение. На улице был трескучий мороз, а шуба Алексея Максимовича в ту пору была заложена ростовщице. Пришлось занять доху у товарища. Расставаясь, на вокзале, мы думали, что больше не встретимся, так как он сильно был болен. Но Крым помог Горькому. Через год Алексей Максимович приехал ко мне здоровым.

В 1928 году Алексей Максимович прислал мне из Сорренто письмо, в котором писал, что он хочет еще раз попутешествовать по родной земле и пожить здесь спокойно. Он спрашивал меня, где лучше встретиться – в Ярославле или в Калуге. Горький не знал тогда, какая ему готовилась встреча в Советском Союзе, не знал о том, что государство, в котором он жил, в течение двух недель не доставляло ему с родины никакой почты. Только в день отъезда ему привезли целый автомобиль газет, писем и телеграмм с приглашением на родину.

– Последнее свидание, – рассказывает Адам Егорович, – у нас с Горьким было в 1933 году в Москве. На прощанье Алексей Максимович сказал мне: “Давайте жить и работать наперекор годам и болезням”. И мы, два старика, как бы заключили договор. И первым нарушил его он.

Т. Горбунов» [154].

Из Ленинграда через бюллетень собкоровской информации (Лист № 18) в газету «Правда», по телефону, передал свое соболезнование художник Исаак Израилевич Бродский, прекрасно знавший Горького, писавший его портрет в Италии и состоявший в переписке с писателем:

«Умер Горький…

Эти слова услышаны с огромной болью миллионами людей во всем мире. Умер один из крупнейших людей нашей эпохи, величайший пролетарский писатель, человек уже задолго до своей кончины вошедший в историю нашего времени как один из крупнейших мастеров социалистической культуры.

Он родился тогда, когда только начинались классовые бои – он был их первым буревестником в русской литературе.

Он умер тогда, когда победивший в России рабочий класс создал другой социальный мир, положивший начало новой эре человечества.

Полустолетие творческой деятельности этого человека пролегло широкой бороздой, выходящей далеко за пределы национальных и государственных рамок. Он был всепризнанным главой литературы народов СССР, ее могучим и неоспоримым авторитетом. Он был воспитателем не только сотен молодых, еще идущих в литературу писателей, не только руководителем многих уже маститых советских прозаиков и поэтов, но и живым, и самым любимым учителем литературы многомиллионных масс нашей родины.

К каждому его слову, часто строгому и гневному, чутко прислушивались все – начиная от пионеров и кончая стариками. В своих книгах – рассказах, повестях, романах, пьесах, в своих публицистических выступлениях, он с яркой талантливостью и широким творческим размахом выразил думы и чаяния народных масс, их судьбу, их суровую жизненную биографию, насыщенную трудом и борьбой.

Ни один будущий историк литературы не пройдет мимо того богатейшего наследия, которое оставлено этим первым классиком пролетарской литературы. Не только писатели, но и советские художники своим творческим ростом во многом обязаны Алексею Максимовичу. Вместе со всеми, в горести, мы опускаем головы перед ушедшим навсегда большим художником нашей страны. Мы хотим работать с таким же упорством, с такой же страстью, как Горький! Его память мы увековечим в живописи, мраморе, бронзе, граните.

На площадях городов, в столицах и там, где когда-то были глухие городки Окуровы, страна воздвигнет памятники великому патриоту и гениальному гражданину нашей родины.

Умер Алексей Максимович! Сколько мыслей и переживаний связано с ним! Вспоминаются встречи, письма, долгие беседы, работа над его портретом…

Горький был моим старшим другом, большим, любящим меня товарищем!

Я познакомился впервые с Алексеем Максимовичем в 1910 году во время своей первой поездки в Италию. На Капри лунной ночью мы долго гуляли с ним, и он много и замечательно рассказывал мне о своей скитальческой жизни. Оторванный от родины, в изгнании, живя в Италии, Алексей Максимович особенно загорался, говоря о своей любимой стране, о ее людях, о ее талантах…

Каждого, в ком он видел хоть долю талантливости, он в восхищении приветствовал, всячески помогал и помнил о нем.

Высокая оценка Алексеем Максимовичем моего творчества всегда была для меня стимулом к большой творческой работе. Он сильно любил жизнь, ее краски, людей – и этой любовью, работая рядом с ним, наполнялся и я.

Памятны и дороги мне слова Алексея Максимовича в одном из его писем ко мне. Он пишет:

«Жалко мне, что “Фонтан” куплен частным лицом, а не музеем. Такая это ясная вещь и так хорошо бы постоять перед нею полчаса где-нибудь в хорошей галерее, постоять и подумать о детях, весне, о радостях жизни. В творчестве вашем для меня самая ценная, близкая мне черта, – ваша ясность, пестрые как жизнь краски и тихая эта любовь к жизни…».

Многое приходит на память, когда думаешь об этом человеке. Больно думать, какого большого, незаменимого друга мы потеряли.

Прощай, Алексей Максимович.

Заслуженный деятель искусств – И. Бродский» [155].

В общей коллекции поминальных откликов нужно особо отметить траурное собрание Клиники лечебного питания и произнесенную на нем речь доцента Льва Григорьевича Левина, врача, лечившего А. М. Горького. В Архиве А. М. Горького эти материалы долгие годы не выдавались исследователям, в связи с тем, что Л. Г. Левин был арестован 2 декабря 1937 года и расстрелян 15 марта 1938 года по приговору военной коллегии Верховного суда СССР от 13 марта 1938 г. как участник «контрреволюционного правотроцкистского заговора, с целью устранения руководства страны» (в частности, убийства А. М. Горького). Вот что говорил Л. Г. Левин на траурном митинге:

«Товарищи!

Вчера утром, когда стрелка часов подошла к 10-ти минутам двенадцатого – остановилось сердце, принадлежавшее великому гражданину нашей страны и бессмертному гражданину нового мира, сердце, для которого пространство и время было лишь условностью, ибо оно билось не только в такт нашей героической действительности, но билось также в грядущих веках человеческого счастья.

Застыл мозг, поднявший сознание миллионов людей от темного, душного, дикого прошлого до горных вершин человеческого духа, с которых видны звезды нового мира.

Погас светильник разума, зажегший своим светом огни немеркнущих идей, осветивший на много столетий вперед пути человеческой культуры.

Современник Толстого и Чехова, друг Ленина и Сталина, прошедший бурю трех революций, проживший целую эпоху от заката капитализма до торжества социализма в нашей стране, А. М. Горький своим правдивым, всегда простым и ясным художественным словом будил в людях совесть, честность, прямоту, ненависть к унижению и порабощению, восхищение красотой и свободой человеческого духа.

На произведениях его, возвестивших о грядущей социальной буре в мрачные годы самодержавия, воспитывалось революционное самосознание тысяч рабочих и лучших представителей народа.

Потрясающее чувство правды, физическое отвращение ко всякому лицемерию, мещанству, ко всяческим уродствам жизни, – все это, соединенное с художественным словом, неповторимой красочности и простоты – сделало Алексея Максимовича народным писателем, светочем культуры, глашатаем величия человеческого духа.

Среди мира насилия и подлости, унижения и угнетения, звериной тупости и змеиной злобы, мещанства и бесчеловечности Алексей Максимович сказал: «Человек – это звучит гордо». Он дожил до сверкающих огней социализма в нашей стране, когда человек гением Сталина провозглашен самой крупной ценностью из всех существующих ценностей.

Товарищи, каким был Алексей Максимович в жизни, каким был этот человек, у которого учились видеть жизненную правду сотни писателей всего мира и миллионы людей, где те черты его личности, благодаря которым он смог подняться на вершины человеческой культуры, черты, которым, пусть в слабой степени, но все же, быть может, сможем подражать и мы?

Алексей Максимович был прост и скромен. В его богатой, неисчерпаемой сокровищнице слов не было слова «я». «Я сказал», «я написал», «мое произведение», «моя статья», – так он не говорил никогда. Это умение возвышаться над своим «я» не покинуло его и тогда, когда источником догоравшей жизни стали 150 подушек кислорода. Он и тогда ни слова не проронил о своих физических страданиях и говорил о том, что творится вокруг него, о новой конституции, о литературе, об опасности войны.

Алексей Максимович с огромным уважением и интересом относился к каждому человеку, делавшему честно маленькое или большое, но нужное и полезное дело в жизни. Он, – мастерству, стилю, образам, краскам которого пытались подражать тысячи людей во всех концах земного шара, – готов был своими светло-голубыми, видевшими мир насквозь глазами, жадно впитывать слова и мысли своего собеседника, если в этих словах были искры правды, разума, культуры, служения человеческому обществу. Алексей Максимович был строг к себе. Больной, будучи в последнее время прибегать к кислороду, он работал, не покладая рук, и всегда считал, что им сделано еще очень мало. Обладая гигантской эрудицией во всех областях, он готов был жадно учиться всему новому и интересному у любого своего собеседника.

Все ли знают, товарищи, что Алексей Максимович был инициатором создания Всесоюзного Института Экспериментальной Медицины, все ли понимают, что это его дело было прямым продолжением его мысли о том, что слово «человек» – звучит гордо, что нужны напряжения лучших представителей медицины для того, чтобы изучить человека, поднять медицину как науку, попытаться продлить сокровище сокровищ – человеческую жизнь?

Все ли, товарищи, здесь сидящие чувствуют весь леденящий ужас того, что должны были переживать врачи, лечившие Алексея Максимовича, при виде того, как смерть побеждает человека, чей мозг среди тысяч других сверкающих мыслей излучил мысль о создании этого гигантского Института, призванного изучить, оздоровить и продлить человеческую жизнь?

Товарищи, чем можем мы, скромный научный коллектив, почтить память великого писателя?

Прежде всего, тем, что попытаемся быть скромны и просты, каким был он. Давайте будем подобно ему развивать в себе чувство уважения и интереса к человеку, чувство уважения и интереса друг к другу, давайте научимся по-настоящему уважать чувство человеческого достоинства, давайте поймем всю подлинную гордость призвания человека и подлинный «горьковский» смысл «человечности».

Жизненный путь Алексея Максимовича был заполнен служением культуре, давайте же включимся еще сильнее в дело дальнейшего развития культуры в нашей стране, достигшей уже сейчас уровня, о котором лишь мечтали Некрасов и другие лучшие люди прошлого.

Будем думать о том, что не покидало мозг Алексея Максимовича даже в последний день его жизни – о возможности нападения хищников на нашу расцветающую родину, будем помнить о грядущей войне и всеми доступными нам средствами повышать обороноспособность нашего отечества.

И давайте сейчас, когда траурные звуки Бетховенского марша слышны во всех уголках мира, мы – медицинские работники, уйдем с головою в науку, будем упорно, страстно, настойчиво, не покладая рук способствовать углублению медицинской науки с тем, чтобы приблизить хоть на час наступление того времени, когда в борьбе между жизнью и смертью, победительницей окажется жизнь!» [156].

А вот отклик на смерть А. М. Горького совершенно иной социальной группы людей. В газету «Правда» пишет простым карандашом работница фабрики «Московская швея» Домна Михайлова: «Так тяжело изложить на бумагу ту тяжесть, которую нанесла на сердце рабочих и трудящихся всех стран смерть дорогого Алексея Максимовича Горького. Я узнала о смерти Алексея Максимовича Горького в 3 ч. 15 м. 18/VI. У меня так все внутри сдавило, и я подумала, нет! Это не верно. Он не должен умереть. И сразу у мене в глазах он такой простой, такой милый. Я когда работала работницей у станка на Москвашвее, и вот мне выпала самая счастливая минута. Меня послали делегаткой на вечер старых большевиков в ЦДК, и вот там был Максим Горький. И вот теперь я вспоминаю. Он такой же хороший и приятный лежит в цветах и видно только одно лицо, а тогда, на вечере, на нем был серый коверкотовый костюм, пальто английское серое. Так это было все просто. Сидел он с нами за столом и разговаривал, и вот этих самых счастливых минут никогда их не забуду.

19/VI я встала рано, да, мне кажется, я совсем не спала. Очень хотелось попасть первой, вить такое было состояние! И когда прошла в Колонный зал, чтобы задержаться там побольше, я начала маленьких детей на руки поднимать, что бы они лучше видели, что бы дети запечатлели дорогое лицо нашего пролетарского писателя, а в 1 день я еще пробралась к подушкам. Есть же счастливые люди, стоят в почетном карауле.

Я написала, что у меня на душе, мои воспоминания, а 20/ VI еще будет тяжелый день для трудящихся, но мы не забудем никогда в жизни эти дни, когда мы все прощались с Максимом Горьким. Это такая большая потеря для пролетария всех стран, большая потеря. С юных дней <он> боролся, чтоб мы жили так хорошо, свободно. Алексей Максимович Горький не один раз был в тюрьмах, и все таки он не бросал свою любимую работу. Если б все написали, что осталось на сердце о Горьком! Ведь как он писал о тех людях, которые были за бортом жизни, о всех несчастных и забитых жизнью.

Вы меня простите, что я перегружаю, но так хотелось писать, хотя и не могу изложить складно, красиво, но пишу, что грех есть – я не люблю читать книги, но Максима Горького книги – это преступление не читать! У меня трое детей. Они также любят Максима Горького. Особенно книгу “Мать”. Домна Михайлова. Москва» [157].

В тексте проставлены только знаки препинания, которых нет вовсе, а написание слов и ритмика фразы сохранены без изменений.

Подобных откликов в коллекции архива представлено множество. Все они чем-то похожи друг на друга.

Коллективные отклики, представленные в Архиве А. М. Горького, написаны от лица партийных и литературных организаций, заводов и колхозов, музеев, школ и проч. Особенно следует выделить группу учреждений, носящих имя А. М. Горького.

В связи со смертью Максима Горького соболезнования выразили: Всесоюзный Пушкинский комитет, Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов, Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа им. Кагановича, митинг сотрудников Главного управления спичечной промышленности, горняки Белявинского рудника, общее собрание рабочих и служащих Госшвейфабрики, общее собрание сотрудников Государственного литературного музея, коллектив Облуправления Гострудсберкассы и Госкредита, коллектив работников Гражданского воздушного флота СССР, группа пионеров Севастополя; группа писателей, журналистов и работников искусств г. Смоленска; коллектив и отдыхающие грузинского санатория РККА, Дагестанский обком ВКП (б), Дальневосточный Союз писателей; делегация советских профсоюзов, находящаяся в Женеве; Дворец пионеров г. Сталинграда; делегация французских артистов, группа испанцев, австралийцев, американцев и англичан, находящихся в поездке по Сибири; Еврейский объединенный культурный фронт Южной Африки, Женский мировой комитет, жены командиров 2-го стрелкового полка Пролетарской дивизии, Баймакский медеплавильный завод, заполярный коллектив Хоседа Харда Главсевморпути, зимовщики полярной станции Уэллен, знатные люди ледокольного флота Арктики, коллектив китобойной флотилии Алеут, коллектив комсомольской зимовки на о. Вайгач, коллектив связистов Камчатки, коллектив работников свинсовхоза им. Максима Горького, коллектив симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета (с гастролей в г. Барыбинске), коллектив театра детской книги, Исполком и ЦК МОПР, коллектив детколонии им. Максима Горького на станции Добринка, ленинградская областная редакция «Истории фабрик и заводов», коллектив редакции «Истории гражданской войны», Институт литературы им. А. М. Горького ЦИК СССР, коллектив женщин-домохозяек, Марийские писатели, писатели Таджикистана, организация молодежи Южной Африки и многие другие.

Весь массив откликов на смерть А. М. Горького чрезвычайно выразителен по содержанию и свидетельствует, что любовь и популярность Горького в СССР и за рубежом к 1936 году достигла высочайшего уровня. Его авторитет в стране и мире был безусловен. Последующая мифологизация биографии Максима Горького, упрощенное восприятие и толкование его художественных и публицистических произведений имела исторически обоснованные причины, ныне понятные всем. Среди откликов на смерть Горького есть один, написанный ярко-красным карандашом на папиросной бумаге. Это соболезнование поэта Ильи Сельвинского: «Глубоко потрясен смертью великого писателя и огромного человека. “Максим Горький” – это звучит лозунгом! Социалистическая литература понесет дальше этот лозунг, олицетворяющий могучее стремление пролетариата и всех трудящихся к вершинам философии, науки и искусства. Илья Сельвинский» [158].

121

Памяти А. М. Горького. В кн.: В. М. Молотов. Статьи и речи 1935–1936. М., 1937. С. 238–239.

122

Знамя. 1952. № 3. С. 177–178.

123

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1481489.

124

АГ. Отк. см. Г. 1—131.

125

АГ. Отк. см. Г. 2—75.

126

АГ. Отк. см. Г. 9—63.

127

http://www.ppt-japan.com/isskustvo/teatr_iskusstvo/sovrem_teatr.html.

128

Теперь – Московский академический театр имени Вл. Маяковского. Ранее – Театр революционной сатиры (Теревсат, 1920–1922), затем – Театр Революции (1922–1943).

129

АГ. Отк. см. Г. 7—50.

130

АГ. Отк. см. Г. 5—98.

131

Мехлис Лев Захарович (1889–1953) – советский государственный и военный деятель, доктор экономических наук. С 1930 г. заведующий Отделом печати ЦК ВКП (б), редактор газеты «Правда».

132

АГ. Отк. см. Г. 6—68.

133

http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/panferov_fi.php

134

Ставский Владимир Петрович (наст. фам. Кирпичников; 1900–1943) – советский писатель, партийный и литературный деятель. С 1927 г. главный редактор ростовского журнала «На подъеме». С 1928 г. секретарь РАПП в Москве. С 1932 г. по поручению ЦК ВКП (б) участвовал в организации Союза писателей СССР. С 1934 г. член Президиума правления Союза писателей. Генеральный секретарь СП СССР в 1936–1941 гг.

135

Вероятно, сын М. М. Пришвина – Лев Михайлович Пришвин (1906–1957), популярный беллетрист, писавший под псевдонимом Алпатов, участник литературной группы «Перевал».

136

АГ. Отк. см. Г. 6—112.

137

АГ. Отк. см. Г. 5—22.

138

АГ. Отк. см. Г. 5—20.

139

Смирнов Василий Александрович (1905–1979) – начал печататься в 1924 г. Первый роман «Гарь» опубликовал в 1927 г. В 1935 г. был корреспондентом газеты «Северный рабочий» (Ярославль). (Подробнее на livelib.ru: https://www.livelib.ru/author/208829). Паустовский был знаком с В. А. Смирновым. Ярко и положительно отзывался о его романе «Открытие мира» (1948). Он отмечал «волшебную силу таланта писателя, подобного “живой воде”», когда писал о героях романа и его авторе: «Ямщики, отходники-“питерцы”», дети, старухи-сказочницы, затуманенные вечной заботой матери-крестьянки, нищие, богомольцы, ярмарочные торговцы, пастухи, прощелыги, подлинные деревенские поэты – рыболовы и охотники – такова эта разнообразная галерея людей… Писатель В. Смирнов – волгарь, ярославец. В этом слове «волгарь» для нас заложено многое – и луговые наши просторы, и величавое течение рек, и дым деревень, и леса, и Левитан, и Горький, и Языков, и Репин, и Чкалов, и Островский. Волга – это особый уголок нашей души» (См.: http://www.litmir.me/br/?b=198103).

140

АГ. Отк. см. Г. 6—70.

141

http://www.kgplibrary.ru/pages/biografiya/

142

См.: http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/public/den-smerti-gorkogo.htm

143

АГ. Отк. см. Г. 6—70.

144

http://www.epwr.ru/quotauthor/txt_167.php.

145

АГ. Отк. См. Г. 6—59.

146

АГ. Отк. см. Г. 6—60.

147

АГ. Отк. см. Г. 3—91.

148

http://federacia.ru/encyclopaedia/writers_rus/sergeev_censky/.

149

АГ. Отк. см. Г. 7—64.

150

АГ. Отк. см. Г. 1—49.

151

АГ. Отк. см. Г. 5—118.

152

АГ. Отк. см. Г. 7—110.

153

АГ. Отк. см. Г. 5—99.

154

АГ. Отк. см. Г. 1—101.

155

АГ. Отк. см. Г. 1—115.

156

АГ. Отк. см. Г. 5—15.

157

АГ. Отк. см. Г. 5—87.

158

АГ. Отк. см. Г. 7—53.