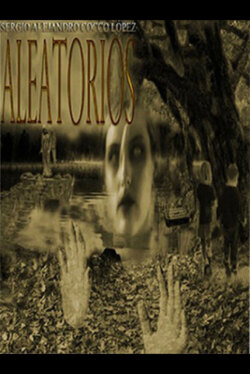

Читать книгу Aleatorios - Sergio Alejandro Cocco López - Страница 12

CAPÍTULO CUARTO EL EMISARIO

Оглавление“Y entonces

de repente

vuelo vertical

trazo precipitado

caer sobre corderos

hacia abajo, voraz,

ávido de corderos,

odiando toda alma de corderos,

odiando rabiosamente todo lo que parezca

virtuoso, borreguil, de rizada lana,

necio, satisfecho con leche de oveja...

Así caí yo mismo alguna vez

desde mi desvarío de verdad

desde mis añoranzas de día

cansado del día, enfermo de luz

caí hacia abajo, hacia la noche, hacia las sombras,

abrasado y sediento

de una verdad”.

FRAGMENTOS DEL POEMA “SOLO LOCO, SOLO POETA”. Friedrich Nietzsche

Le dolían terriblemente los pies. En especial porque hacía horas que las zapatillas le apretaban. Ya podía imaginar cómo una ampolla tan grande como el ojo de un chancho adulto se llenaba de líquido en la yema de su dedo gordo. Además, el frío le entumecía las manos haciendo que le duelan, y por cierto que la baja temperatura tampoco ayudaba a calmar la incomodidad que sentía en los pies. Sin embargo, esas no eran razones para dejar de lado lo que estaba haciendo. Además, con el tiempo había llegado a confraternizarse con el dolor físico a tal punto que en ocasiones lo consideraba como un amigo, un aliado. No obstante en aquel momento solo era un obstáculo que le impedía realizar su misión con eficacia y rapidez.

Había estado caminando durante todo el día, repartiendo volantes a quien se los quisiera recibir. Y a los que los rechazaban los amenazaba con la mirada y estos a regañadientes terminaban aceptando. Al resto de los folletos los dejaba sobre las mesas de los bares que daban a la calle o sobre los bancos de las plazas. Ese no era problema. Luego el viento se encargaría de esparcirlos, además, si “Ellos” tenían tanto poder como él pensaba, es posible que también pudiesen controlar los fenómenos meteorológicos, por lo que en algún momento crearían una ráfaga de viento que haga que los folletos lleguen flotando a las manos de las personas indicadas.

Durante su vida Oliver caminó mucho, o por lo menos durante la vida que su mente le permitía recordar. Había caminado rodeado de todo tipo de paisajes. En diferentes climas. Durante el día y la noche. A veces sus marchas eran tan extensas que tenía la sensación de que sus pies se desplazaban al ras del suelo, casi sin tocarlo. Luego sentía cómo sus piernas se convertían de a poco en miembros totalmente autónomos, lo que en ocasiones le daba la impresión de estar flotando. Era como si se estuviese desdoblando astralmente, y pudiese cortar y unir a su antojo aquel fino hilo de plata que conecta su cuerpo físico con su doble etérico.

La proyección astral, al igual que otras básicas experiencias metafísicas, no eran algo extraño para él. De hecho hacía mucho tiempo que las había dejado de practicar, pues ya no le hacían falta. La aparición de “Ellos” en su vida revelaba que había alcanzado el máximo nivel en lo que se refiere a ese tipo de prácticas. Sin embargo, en un mundo en donde ya nada lo sorprendía, le llamaba ligeramente la atención que sin importar qué dirección tomase siempre sentía una leve brisa acariciándole la espalda. Como si fuese una mano incitándolo a seguir adelante.

En ocasiones y durante los meses de invierno esa misma brisa (que con el tiempo se había convertido para él en un abnegado compañero de viaje) se trasformaba en una tormenta tan fuerte que las gotas heladas de lluvia punzaban su rostro como si fuesen agujas, mientras el frío condensado atravesaba su ropa y su piel hasta penetrar por su carne y oprimirle los huesos.

Le gustaba la sensación que le brindaba aquel extraño dolor. No sabía por qué. Pero a veces, si el viento, el frío y la lluvia eran lo suficientemente intensos, el dolor que causaban en su cuerpo se imponía a sus incontrolables pensamientos. Pudiendo de ese modo dominar aunque sea por unos momentos aquel odio involuntario, y esa enmohecida angustia que reptaba como una larva dentro de él. Engulléndolo todo a su paso, apestando cada rincón de su ser, y encadenándolo a una existencia oscura y miserable.

Por eso no importaba lo intensa que fuera la tormenta, o el viento, o el frío. Él seguía adelante. Hasta que el dolor le hacía sentir que su cuerpo se evaporaba del mismo modo que lo hacían las gotas de lluvia que caían en la ruta, y que se esparcían a su alrededor inundando sus pulmones con ese particular olor a vegetación, tierra húmeda y asfalto mojado. Era en momentos como esos en los que él creía que con solo desearlo podría desintegrarse en miles y miles de partículas, para luego elevarse en forma de niebla y fundirse con la hermosa inmensidad de su entorno; los montes, los cerros, el río , los árboles… Oliver estaba convencido de que el dolor que le causaba aquel contacto directo con la naturaleza no era otra cosa que una virtud. Pensaba en el dolor como una posibilidad, una oportunidad para liberarse aunque sea por unos pocos minutos de la desesperación y la tristeza. Además él creía, con la certeza que solo proporciona la combinación exacta de amor, soledad y cansancio, que únicamente aceptando el dolor físico podría de algún modo encontrar su fortaleza espiritual, y así conseguir la disciplina necesaria para ser realmente libre, y de esa forma liberarla a ella también. Le reconfortaba pensar que “Ellos” en su sabiduría, podían reconocer perfectamente bien los espíritus nobles y humildes, incluso en alguien tan bilioso como él.

Ahora, mientras caminaba por el parque y su mente consciente intentaba ignorar la molesta ampolla en su pie, comenzó a sentir una insistente picazón en la cabeza. ¿Serán liendres?, se preguntó. No le sorprendería haberse contagiado, teniendo en cuenta los lugares por donde anduvo. De todos modos no les prestó atención y siguió caminando. Y mientras lo hacía, evitaba los grupos de niños.

>Esos mocosos no entenderán lo valioso del mensaje< pensó.

Además sus risitas y lloriqueos histéricos, sumados a sus incansables idas y venidas, producto de sus imprudentes y fastidiosos jueguitos, realmente lo perturbaban. Le enfurecían tanto que en ocasiones llegó a imaginarse estrangulándolos con los mismos hilos que utilizaban para amarrar esos irritantes globos con los que correteaban de un lado a otro. Gritando, saltando. Ocupando más espacio del que les corresponde, y llevándose por delante a todo el mundo. Oliver no había terminado de desarrollar aquella imagen en su mente, que de repente se topó con un círculo de alborotados niños agitando sus melosas manos manchadas de algodón de azúcar, manzanas acarameladas y barro. Al tiempo que rodeaban torpemente a un estresado payaso que hacía un nostálgico acto de malabarismo con pequeñas botellas de plástico de diferentes colores. Cada vez que se le caía una botella, el payaso se agachaba para recogerla sacudiendo su enorme trasero relleno de goma espuma y cubierto de coloridos parches. Acción que ocasionaba una explosión de gritos y risas frenéticas en los atolondrados niños. No importaba las veces que el payaso repitiese la misma rutina. Los niños chillaban gustosos cada vez.

> ¿Cómo es posible que sus padres permitían tanto impune desorden y escándalo? < pensó Oliver, mientras giraba circularmente los dedos índices a los costados de su frente.

El lacerante ruido que generaban esos niños era inaguantable. Quería taparse los oídos o zambullir su cabeza en la fuente de agua y así evitar escucharlos. Pero no quería llamar la atención, tendría que marcharse. Por lo que se dio media vuelta para alejarse de aquel infantil aquelarre y siguió caminando hasta que logró calmarse. Después de todo, estaba bastante conforme con lo que había hecho hasta el momento. Porque a pesar de esa horda de criaturas mal criadas que correteaban por todos lados había sido la ocasión perfecta para repartir sus volantes, o bien “comunicados” como a él le gustaba llamarlos. Era el primer día de un fin de semana largo, y había turistas en cada monumento o edificio histórico. Las peatonales estaban repletas, y no había plaza en donde no pululase gente. “Ellos”, pensó, seguramente estarán satisfechos con lo que había logrado, y con lo que lograría durante aquel fin de semana largo.

No sabía cuánto tiempo más tendría que seguir haciendo esos encargos. Pero indudablemente “Ellos”, pensaba, ya estarían al tanto de la cantidad de comunicados que distribuyó, y de todas las mentes que gracias a estos serían iluminadas. No tenía dudas de que, de seguir así, en cualquier momento le permitirían pasar al siguiente nivel. Y entonces, ya estaría a solo un par de pasos de cumplir su objetivo, y de ese modo recuperar a Lucila.

No recordaba su propia edad. Aunque realmente eso no le importaba. Sin embargo, a pesar de la frondosa barba que cubría su rostro, y que él sentía como si le hubiese crecido de la noche a la mañana, presentía que era joven. Quizás, pensó, tendría solo unos cuantos años más que aquellos estúpidos muchachos que tomaban cerveza y se divertían alrededor de aquel no menos estúpido monumento a los Aleatorios. Apoyándose física y moralmente sobre sus motos y autos. Con sus conciencias aturdidas por el ruido saturado de un estéreo a todo volumen. Simulando hablar, simulando escucharse. Conformándose a su vez con una existencia apática, sin preguntas ni respuestas, sin dudas ni certezas. Y observando neutralmente cómo la contaminación afecta el agua, la tierra, y el aire. Convirtiendo de apoco al planeta en la escenografía de películas del tipo Mad Max o Terminator.

>Qué bien que disimulan al proximidad del fin mundo< pensó Oliver >… Es sorprendente la habilidad que tienen algunas personas para evadir la locura y la furia en las que está envuelta la sociedad; guerras, hambre, corrupción… toda la demencia y la maldad galopando en caballos de fuego sobre sus cabezotas, mientras la humanidad se revuelca ciega y sonriente en el chiquero de su propia degeneración. Jugando a tirarse mierda como si fuese algodón de azúcar… ¿Homo? Quizás, pero ¿sapiens? ¡Ja! Monos… seguimos siendo monos… aunque estos parecen tener más dignidad y respeto por ellos mismos. <

A Oliver no le cabía ni la más mínima duda de que ninguna de esas personas a las que él consideraba unos imbéciles hubiesen aunque sea, por casualidad, pensado en la situación en la que se encuentra el planeta y en la posible extinción propia o alienígena a la que la humanidad podría estar destinada de no empezar a tomar conciencia. No le costaba nada imaginar a todo el globo terráqueo plagado de hongos nucleares. Casi los podía ver a todos ellos recorriendo cual zombis las ciudades calcinadas en un planeta suburbano y posatómico. Con sus calles sumergidas en una triste niebla de color sepia. En la que el olor a ropa, carne, y plástico quemado serían el nuevo perfume de moda. A Oliver tampoco le costaba nada visualizar a esos apáticos idiotas caminando torpe y lánguidamente. Envueltos en andrajos y con girones de piel amarillenta despegándose de sus famélicos cuerpos. Arrastrando sus pies sobre las avenidas desoladas. Buscando desesperadamente un lugar en donde poder ver el estado de sus redes sociales. Para luego poner en su “muro” la foto de un hongo nuclear con una inscripción al lado que diga “ese hongo es mi ciudad… ¿Qué loco, no?”.

>Odio la falta de carácter, la apatía…< pensó.

> Ese repulsivo borreguísimo con el que la gran mayoría aceptó dejar de lado aquel derecho instintivo y natural de creer en uno mismo y elaborar sus propias preguntas… de ser una persona auténtica con pensamientos propios, y no un ungüento de apariencias, deseos y frases tipificadas y homologadas a partir de videos virales o páginas de internet. Da la impresión de que en el mundo actual nada fuese real o existiese, si no ha sido publicado o comentado en alguna red social.

> ¿Internet? ¿Globalización? ¡Ja!. Quieren dar la impresión de que todo ya ha sido preguntado, respondido, y pesando. Y de ese modo llevar a la humanidad balitando cual ovejas hacia un corral de ideologías violentas y estúpidas. Aunque la verdadera habilidad no reside en hacerles atravesar la verja… sino más bien en hacerles creer que es su propia decisión hacerlo. La esclavitud más eficaz y resistente es la que con paciencia y propaganda se modela en la mente haciendo creer que es rebeldía…< concluyó Oliver para sí mismo.

Sin embargo muy dentro de él, y a pesar de la gran cantidad de conocimientos sobre ufología, esoterismo, hermetismo, filosofía, sociología, parapsicología, etc., que había adquirido durante su vida, Oliver no podía evitar pensar que si él hubiese sido un tanto más “ingenuo” o “indiferente” en lo que respecta a la realidad del planeta, en este momento sería feliz. Sí, feliz. Aunque vacío de ciertas complejidades del pensamiento. Sin ningún tipo de verdad revelada y con ideas normales e inmaduras. Crédulo, anestesiado y con su conciencia dormida frente a un catálogo de supermercado, viendo los últimos celulares y buscando los mejores precios en accesorios para autos. Pero sería feliz. Y lo más importante de todo es que estaría con ella.

Sintió otra vez esa insistente molestia en su cuero cabelludo. Ya se estaba volviendo insoportable, pero no quería rascarse frenéticamente como solía hacerlo. Esperaría a que merme la picazón, no le convenía llamar la atención. Entonces miró hacia el cielo, y calculó que al día le quedaban un par de horas más de luz. Instintivamente alzó su mano izquierda para ver su reloj. El cual ya hacía bastante tiempo que no funcionaba, de hecho hasta le faltaban las tres agujas. Ahora, no era más que un círculo negro con varios números blancos en una circunferencia encristalada. No sabía por qué lo conservaba, no era más que basura. La cosa era que cada vez que planeaba tirarlo, se distraía con algún pensamiento y se olvidaba de hacerlo. Siempre le pasaba lo mismo. Todo comenzaba con una palabra o frase que se le cruzaba por la mente. Inmediatamente después se abstraía de todo lo que lo rodeaba manteniendo la mirada fija en algún objeto. Lo que devenía en una sucesión de ideas y reflexiones que ya no se relacionaban en nada con lo que había concebido su pensamiento original. Entonces, y sin saber cómo ni en qué momento, su imaginación ya estaba orbitando en un universo de razonamientos de todo tipo, interrumpidos de cuando en cuando con insípidos trazos de la misma chocante cotidianidad de todos los días. Algo así como darle pinceladas surrealistas a una fotografía, y quedando algo de la terca realidad siempre expuesta.

“Realidad aumentada”, se dijo a sí mismo en voz alta.

Le gustaba cómo sonaba. Le pareció una simpática y curiosa conjunción de palabras. Se había enterado de la existencia de ese término aquella misma mañana en el parque. Mientras observaba la portada de una revista que hablaba sobre los misterios que encierra el satélite más grande de Júpiter, Ganimedes, además del adelanto de una comprometida investigación sobre la “corteza visual”, una región del cerebro que podría tener la facultad de ver el futuro. Y que se exhibía en los estantes de un pequeño kiosco cerca de los columpios y la calesita. La “realidad aumentada”, según resumía esa revista en uno de sus artículos, es la visión de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se fusionan con elementos de un mundo virtual, para la creación de una realidad mixta.

Al instante y sin esfuerzo, su mente le hizo el favor de recordar a Sartre y una de sus reflexiones sobre la realidad. “La realidad es vivida fundamentalmente mediante la angustia”, escribió aquel filósofo en uno de sus libros. Y si él no interpretaba mal esta frase, especuló que por analogía la “realidad aumentada” no haría más que aumentar la angustia. Seguro que a las compañías que empiecen a utilizar esta tecnología para vender relojes no les importaba ofrecerles en el mismo paquete un poco más de angustia a sus clientes. Además, que podría ser más apropiado que un reloj para que los seres humanos se diesen cuenta de “su finitud, y de la fragilidad de su lugar en el mundo” Aunque los relojes en este caso, no solo serían propensos a aumentar la angustia, sino también a promover la libertar del individuo, reflexionó. Pues Sartre también dijo: “En la angustia adquiere el ser humano conciencia de su libertad”.

Mientras pensaba en eso, Oliver volvió a levantar su muñeca y observó su reloj. Que, al no poder dar la hora, no le proporcionaba angustia, y mucho menos originaba en él la idea de libertad. Su reloj no era más que un vacío con caída libre hacia la incertidumbre. Quizás, pensó, era por eso mismo que su subconsciente evitaba deshacerse de aquel aparato. Al fin y al cabo, su reloj era el emblema perfecto de lo que estaba viviendo. Porque desde que se llevaron a Lucila, había estado como atrapado dentro de un espejo, en una dimensión análoga, sin tiempo y dolorosamente parecida, pero a mil millones de años luz de distancia de la que compartió con ella. Un mundo sin presente, en el que deambulaba abatido y desorientado. En donde el futuro es una idea imposible, y el pasado una luz lejana que se consume de apoco en la fría y húmeda oscuridad de su mente. Los recuerdos de aquel mundo que compartió con Lucila no eran más que una temblorosa vela en la oscuridad, soplada perezosamente por los morados labios de su creciente amnesia.

Mientras seguía observando con curiosidad la inutilidad de su reloj. Recordó haber leído en algún lado que la hora es una unidad de ascensión recta. Impulsada por una fuerza invisible. Se pregunto si esa fuerza era la misma que lo impulsaba a él.

El tiempo, reflexionó, es algo verdaderamente hermético, secreto. Es invisible, incoloro, intangible, inodoro… no se puede medir ni pesar. Se cruza con todos y todo, a veces paternalmente generoso e indulgente, con amor y paciencia. Otras como un depredador intolerante y hambriento, arrebatando y despedazando. Y todo eso sin siquiera producir el menor ruido. Cuántos alquimistas a lo largo de la historia han intentado poder dominarlo. Pero el tiempo no es algo que pueda conservarse en una botella, sacarle fotocopias, escanear o colocarse en un alambique para luego condensarlo, destilarlo y estudiar sus partes. Meditar sobre eso hizo que comenzara a hilar ideas, una tras otra, hasta que llegó a una curiosa hipótesis. Quizás, él sea un vampiro alquimista que descubrió el secreto de la vida eterna. Y Lucila podría haber sido su pareja, pero hace cientos de años atrás, y la desolación que siente no sea más que los residuos de ese intenso amor que compartieron. Otra teoría podría ser que él mismo sea “el tiempo”, y Lucila esa fuerza invisible que lo impulsa a seguir adelante. Esta última era una idea era muy interesante, se dijo a sí mismo. Al ser él “el tiempo” se podría explicar perfectamente la razón por la que no recuerda su edad, y por qué su pasado cada vez es más difuso. Quizás no tenga años, sino eones. La explicación era más que simple, razonó.

Porque si el tiempo tomara conciencia de sí mismo, si recordase cada uno de los períodos de eternidad en los que ha estado desde el principio de los principios, desaparecería. Como quien camina al borde de un precipicio, si mira hacia abajo o piensa demasiado en la distancia que hay hasta el fondo, se cae.

Oliver estaba consciente de que especular con la idea de que él sea “el tiempo”, rozaba muy de cerca aquel razonamiento filosófico cuyo nombre no recordaba, y que asegura que nada existe excepto la propia mente1.Y aunque este curioso pensamiento de que toda la realidad que circunda al sujeto pensante es creada por él mismo, podría explicar muchas cosas de su vida. A Oliver le parecía una alternativa imposible. Puesto que de ser así, él habría creado a Lucila y al mismo tiempo la hubiese hecho desaparecer, alejándola de sí mismo. Lo que consideraba en extremo inadmisible. Por más “genio maligno” que se disponga a confundir y engañar.

Por otro lado, también existía la posibilidad de que el tiempo en realidad no existiera. Que desde una perspectiva física, no sea más que una mera ilusión. Como afirmó alguna vez aquel famoso físico judío2, de pelo blanco enmarañado y rostro simpático. Cuyo apellido, su antojadiza y caprichosa memoria tampoco le permitía recordar. De ser así como aquel hombre señalaba, su reloj sin agujas estaría marcando la hora correcta. O sea los minutos imposibles de un tiempo ilusorio.

Reordenando sus pensamientos y volviendo a la realidad, se dio cuenta de que no lograba recordar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había estado con ella. ¿Eran meses? ¿Años? Aunque la verdadera pregunta era… ¿realmente había pasado el tiempo? O todo se detuvo aquel segundo en que los separaron.

Tampoco recordaba en qué instante de su vida comenzó a odiar tanto. Hubo veces en las que llegó a tener la sensación de que su corazón impulsaba odio líquido y oxigenado por sus arterias en lugar de sangre.

Oliver no sabía en qué momento de su vida había desarrollado en su interior esa antipatía total hacia el género humano. En especial con los Aleatorios. Cuando los veía podía adivinar en ellos el egoísmo, la necedad, y una insaciable necesidad de cópula constante. El sexo. Esa energía irracional y fascinante que fiscaliza las acciones de todos. Una de las más vigorosas motivaciones del ser humano. Más intensa y eficaz que el amor.

Un amor que hace mucho tiempo que la humanidad perdió la capacidad de sentir, reemplazándolo con la efímera satisfacción que emana del reluciente reflejo de una tarjeta de crédito para estrenar y con descuento en shoppings.

¿Cómo era posible que después cientos de generaciones de mujeres y hombres escribiendo poesía, suicidándose y enriqueciendo a los dueños de los bares, el amor haya sido vencido por el ego y el poder?

Lo que ahora se profesan, pensaba Oliver, tiene tan poca relación con el verdadero amor como una solitaria gota de agua con un tifón. Parece que el amor con el tiempo se hubiese convertido en una de las tantas acciones cuyo precio fluctúa en un mercado de valores, en el que la oferta y la demanda varían según la influencia que se tiene con el poder o la facilidad de obtenerlo. Y claro, si se piensa en poder se piensa en otra vez en sexo, concluyó para sí mismo Oliver. El sexo, la causa de que vaya en aumento la camada de porquerías desalmadas con los que tenía que lidiar las pocas veces que decidía salir a la calle. Los consideraba a todos ellos unos hipócritas. Sin embargo, tuvo que admitir que hasta para un fenómeno misántropo como él, en ocasiones le era imposible escapar de la hipocresía. Aunque también estaba convencido de que no hay hipocresía más artística y talentosa como la que ejerce un inadaptado engendro antisocial.

Una de las pocas cosas que recuerda de su pasado es que siempre tuvo la sensación de carecer de las habilidades sociales para relacionarse con otras personas. Estaba convencido de que los gestos y las formas con las que él se expresaba estaban mal ubicados, eran confusos y torpes, y que la gente terminaba dándose cuenta del esfuerzo que hacía para parecer normal. Entonces se esforzaba aún más para disimular la evidente actuación, con lo cual, al final terminaba pareciendo un sociópata armado y muy nervioso intentando pasar un control policial. Era como si, en algún momento de su niñez, un profesor borracho le hubiera explicado de mala gana los procedimientos y técnicas necesarios para entablar una charla adecuada. Algo así como un aleccionamiento apresurado sobre la realidad paralela que existe en relación con los verdaderos pensamientos y lo que se dice, o entre lo que se escucha y se quiere escuchar.

En una ocasión, y con el objeto de entenderse un poco a sí mismo y también a los demás, decidió empezar a estudiar las actitudes de las personas. Por lo que pasó un día entero en la peatonal más transitada de la ciudad. Sin comer ni cambiar de banco. Solo se levantaba para ir al baño de los bares cercanos, tomar agua y orinar. Luego regresaba al mismo banco y observaba con detenimiento los gestos y las expresiones en el rostro de la gente. En determinado momento del día (y probablemente por la falta de alimento) tuvo la impresión de que el mundo se había detenido a su alrededor. Era como si hubiese estado frente a una inmensa vidriera repleta de maniquíes de diferentes tamaños y sexos. Todos ellos inmovilizados en sus cotidianas posiciones urbanas; algunos con sus manos en las caderas, otros sentados o caminando, hablando por celular, comprando en quioscos, encendiendo cigarrillos. Vio labios manchados de rouge brillando bajo el sol, ojos lustrosos y opacos puestos sobre rostros detenidos que expresaban diferentes tipos de sentimientos; los aspavientos del amor, el semblante cerrado y opaco de la envidia, las contorsiones de la furia, el primitivo y frío perfil del miedo, el exclusivo y contagioso rostro de la alegría. Oliver observó con curiosidad todas esas emociones fosilizadas brillando bajo el sol del mediodía, y se imaginó a todos esos cuerpos estáticos y en silencio viajando a través del cosmos hacia la eternidad.

Más tarde, bien entrada la noche. Resolvió que había visto suficiente. Y mientras caminaba por las calles solitarias observando su propio reflejo en las vidrieras de los negocios, comenzó a reflexionar sobre los gestos que había visto. En ese instante se dio cuenta de que en ningún momento pudo ver el perdón, la clemencia, la caridad. O quizás sí los vio, pero no los supo reconocer, puesto que eran sentimientos que él no recordaba haber tenido nunca.

Aquella noche, mientras deambulaba sin rumbo por las calles vacías y oscuras, meditó sobre lo dúctil que pueden llegar a ser los músculos y la piel del rostro, y la destreza con la que un sentimiento puede ser disfrazado tras una simple mueca. La envidia y el resentimiento detrás de una sonrisa. La traición y la malevolencia detrás de un rostro serio y confiable.

Todo sentimiento vil parece tener un rostro adecuado con el cual camuflarse. Sin embargo los sentimientos puros como el sufrimiento o el amor no se pueden disimular. Se dio cuenta de eso al verse a sí mismo. Reconociendo su propio dolor enfrente de una vidriera.

Con el tiempo, aprendió que el secreto para parecer normal es no analizarse constantemente a sí mismo, o pensar demasiado. Eso toma tiempo, y las personas se dan cuenta de ello. La gente normal, en general, piensa poco lo que hace o dice, y lo compensa con la falta de atención que les presta a las cosas que dicen o hacen los demás. Eso los dota a todos de una estúpida espontaneidad. Que termina siendo, en definitiva, la forma más eficaz de relacionarse.

Algunos parecen estar demasiados ocupados fabricando prejuicios en sus mentes como para escuchar o procurar comprender a las personas que tienen enfrente. La necesidad psicológica de encasillar al otro es una característica primigenia del ser humano. Se podría decir que al prejuicio se lo puede justificar desde un punto de vista antropológico como un hecho psicológico objetivo6, o condenarlo desde el aspecto humano y moral como una cruel forma de resumir a las personas. En cualquier caso, para Oliver los prejuicios no eran más que una de las tantas características que llevarían al Homo sapiens al autoexterminio.

El ajedrez es la analogía prefecta del modo en que el Homos sapiens se relacionan con sus similares. Pensó Oliver. Puesto que lo primero que hacen al conocer a una persona es encasillarla, para luego infravalorarla o sobrevalorarla y así ubicarla en el lugar del tablero que más les convenga de acuerdo a la circunstancia. Por supuesto que, al hacerlo, no se dan cuenta de que ellos mismos a su vez están siendo entregados como ofrenda para que otro avance un casillero más. Para Oliver, este tipo de personas tienden a reaccionar ante otras de forma universal y automática, eligiendo su entorno basándose en lo que ellos mismos quieren representar, o aparentar ser. Por ejemplo, la típica historia. Un hombre común caminando por una calle común. De repente se cruza con otro hombre que tiene un color de piel que a él no le agrada, o quizás sea su religión o su nacionalidad, o todo junto. No importa. Podría ser cualquier motivo. Lo importante es que al instante en que lo ve, el caminante saca unas rápidas y prejuiciosas conclusiones y decide despreciarlo, discriminarlo, y si está a su alcance, hacerle la vida imposible. El caminante sigue avanzando mientras piensa en que si todos tuvieran el color de piel que él tiene, la misma fe y la misma nacionalidad, este mundo no sería tan apestoso. Orgulloso de sus pensamientos decide entrar a un café. Sentados junto a la ventana, un diputado y un ingeniero conversan de la vida. El caminante los observa, analiza y cataloga. En segundos decide que son buenas personas, por lo tanto les ofrece su amistad. Estos aceptan y juntos hablan de los cambios que deberían hacerse para que el planeta sea un lugar digno de personas como ellos. Al salir del café se cruza de frente con una mujer que despierta su espiritualidad y libido por partes iguales. Por lo que decide enamorarse intensamente. Se casan. Con el tiempo el caminante forma una familia con la bella mujer, y se rodea orgulloso de su respetado grupo de amigos, o sea el diputado y el ingeniero. Una linda tarde de sol, descubre que la bella mujer lo engaña acostándose con el ingeniero, y a su vez el ingeniero engaña a la bella mujer acostándose con el diputado. Una historia común que refleja cómo la oscura naturaleza de cada uno emerge sobre el cliché y los erróneos conceptos generales. Una historia que se repite en vida del Homo socialis, de generación en generación, y con cada rotación del planeta sobre su eje.

Quizás, por estas egoístas y arrogantes actitudes humanas “Ellos” no han intentado hasta el momento darse a conocer a toda la humanidad, pensaba Oliver. Relegando el secreto de su existencia solo a ciertos individuos.

En ocasiones, Oliver buscaba entre los hombres y mujeres que se cruzaba por la calle a alguien que haya sido elegido igual que él. Ansiaba intuir la chispa del conocimiento entre tantas conciencias dormidas. Pero el aire en la ciudad apesta a cloroformo, y las miradas de las personas no llegan más allá del universo televisado. Cientos de “Yoes” fascinados e identificados nivelándose a partir de sus vestimentas, autos, celulares. Ciegos como termitas, rozándose malhumorados y desafiantes por las veredas de una ciudad ruidosa y asfixiante, corrupta y apática. En la que todo el mundo parece odiarse. Como si fuesen animales rabiosos, siempre predispuestos al mordisco, a la pelea.

Sin embargo Oliver no culpaba a la mayoría de la gente (o no del todo por lo menos) al seguir siendo tan ignorantes, y cómo esa ignorancia es la causa de que prejuzguen y discriminen a quienes son como él. Oliver estaba más que consciente de que ser un emisario no es una labor fácil, y en ocasiones para nada agradable. Puesto que para muchos el don de poder comunicarse con “Ellos” significa el exilio de la sociedad. Un exilio tácito, claro, pero un exilio al fin. Los perjudica en sus trabajos, en su relación con sus familiares y amigos. Son ridiculizados y puestos en duda constantemente. La gente nunca les cree y piensan que solo pretenden llamar la atención, o directamente los tachan de locos. Pero esta antipatía de la gente hacia los elegidos es en cierto modo comprensible, teniendo en cuenta la mala prensa y la poca seriedad que se le otorgan al tema. Todo eso sumado a la gran cantidad de impostores que pululan por todos lados. Él mismo en una ocasión tuvo la oportunidad de escuchar y ver por televisión el desaforado parloteo de un hombre vestido con ropa militar y el rostro cubierto por un pasamontañas negro. Este personaje aseguraba tener el rango de general en jefe intergaláctico, y estar a cargo de las fuerzas armadas de algún sistema solar. A Oliver esto le pareció ridículo, y no le hizo falta escuchar durante mucho tiempo para darse cuenta de que era un estafador. Era más que obvio que aquel hombre mentía o divagaba. Puesto que “Ellos” no tienen ni otorgan rangos militares. Pero principalmente, porque que la idea de un universo castrense es demasiado… humana.

Oliver consideraba que todas esas representaciones vulgares no corresponden a un verdadero emisario. Los elegidos, los verdaderos. En general intentan disimular quiénes eran. Pero no por cobardía o vergüenza, sino más bien por la inmadurez y superficialidad por la que están cegados todos los demás. Es por eso por lo que la mayoría eligen estar solos, por más dura e insoportable que se les resulte esa soledad.

>Y con justa razón<, pensó.

Pero suponer el motivo por el cual las personas que eran como él hacían lo posible por pasar desapercibidas no respondía las preguntas que cada tanto lo abrumaban hasta sofocarlo, y aislarlo aún más del resto del mundo.

> ¿En qué momento la humanidad ha ignorando los murmullos de su esencia primaria, esos susurros moleculares que proceden de la parte más íntima y espiritual de nuestro ADN, y que nos vinculan con el universo, con Dios… dejándose llevar en su lugar por las supuestas alegrías materiales y temporales que solo los alejan de la inmensidad y la auténtica felicidad?... Ya no se reconoce la verdadera belleza, ni se siente el llamado fundamental de la naturaleza. <

> ¿Cómo podría la raza humana relacionarse amistosamente con otra forma de vida inteligente, si no pueden desprenderse de sus hambrientos egos?... Si cada vez que se encuentran con algo nuevo o hermoso terminan devorándolo o destazándolo del mismo modo que se devoran y destazan entre sí... Puede llegar a ser muy desalentador y triste vivir en el “mundo sensible”3 de los incrédulos y los necios. Observando cómo reverencian un “teatro de sombras” proyectándose en los muros de sus cavernosas existencias. Recompensando al que mejor las distingue, y ridiculizando o castigando a quienes se animan a cuestionarlas… uno no se hace muy popular ni querido abriendo cerrojos de mentes prisioneras e iluminando sombras. Pero un emisario no busca reconocimiento, ni rodearse de amigos. Un emisario solo ambiciona encontrar la mejor forma de entregar su mensaje, para luego devolverse feliz a su destino y a la inmensidad < pensó Oliver.

Sin embargo, y a pesar de la arrogancia, autocompasión y decadencia que observaba día a día. Oliver no perdía la fe. Aunque la mayoría de las veces, la terquedad, la ceguera y la insolencia del mundo lo enfurecían tanto que no le quedaba otra opción más que aferrarse obstinadamente a sus propias y precipitadas conclusiones. Y entre esas conclusiones estaba el convencimiento de que no hay nada más dañino para el planeta que la gente común. Es verdad que también están aquellos líderes políticos, que con sus mentalidades de mercaderes medievales se creen con el derecho de rematar la fauna y la flora de sus países cediendo permisos de desforestación y explotación, hasta convertir al planeta en un charco de aceite. O las corporaciones petroleras tan dañinas para el planeta como lo son de inútiles. Ni siquiera son capaces de transportar su toxina negra sin que cada tanto un barco derrame su porquería en el océano. Sin embargo, para Oliver los verdaderos asesinos del planeta son el ama de casa, el niño que se balancea en el sube y baja de una plaza, el empleado de oficina, el médico, el verdulero, la dulce anciana que pasea por el parque con su nieto, etc. Oliver estaba convencido de que todos ellos son los auténticos homicidas. Su necesidad constante de consumir y trasladarse son las más certeras puñaladas al planeta. Millares y millares de litros de detergente salen de sus casas y van a parar a ríos que luego desembocan en el océano, o se estancan en alguna parte contaminando y devastando todo a su alrededor. Se deshacen de su basura sin que siquiera les importe a dónde va a parar, o qué es lo que hacen con ella. Se quejan del calentamiento global y su efecto invernadero, pero todos los días y sin remordimientos giran la llave de sus motores, suben a colectivos, remises. Luego está aquel selecto grupo de la sociedad que, inmersos en su sangrienta y pestilente vanidad, creen que la piel de un zorro ocultará sus fermentados y perecederos físicos, su adicción al glamur les cuesta la vida a miles de animales todos los años.

La historia de la humanidad hasta el momento parece resumirse en aquella popular frase “el hombre es un lobo para el hombre”. A la que por supuesto se le podría agregar “… y un verdugo para su entorno”. Todos hemos contribuido en una u otra forma a empujar el puñal que está desangrando el planeta. Y de eso Oliver estaba categóricamente convencido. No había vuelta que darle, mientras más lo analizaba, más justificaba el propósito de “Ellos”.

En conclusión. La clave para parecer normal y encajar en esta extraña comunidad es no esforzarse en comprender ni en ser comprendido. Y si uno practica lo suficiente en disimular la insensibilidad y la indiferencia, pensaba Oliver, hasta podría llegar a fundar un partido político. El truco está en sonreír mucho, hablar sin reflexionar en lo que se dice y en saber disimular la apatía y la codicia.

Son muchas las técnicas y estrategias que pueden adoptar aquellos que quieran dejar de ser unos inadaptados monstruos como lo es él, y ser parte de la sociedad. Pensaba Oliver. Pero para lograrlo, primero uno debe ser una persona. Se podría decir que la esencia de una persona (descartando los conceptos genéticos y leguleyos) se define por sus ideas y pensamientos, pero más que nada por sus recuerdos. Lo que llevaba a Oliver a preguntarse una y otra vez si él era una persona. Teniendo en cuenta que su memoria se desvanece con espantosa velocidad, y el desarrollo de su historia comienza con la ausencia de un principio.

De algún modo, él se había convertido en la prueba viviente del “principio de incertidumbre”, puesto que cada vez que miraba hacia su pasado, este cambiaba de forma o de lugar. Aunque la verdad era que las mayorías de las veces desaparecía al ser observado. Había momentos en los que Oliver sentía como si hubiese formado parte de un experimento cuántico, que al final terminó por convertir su existencia en un inexplicable efecto sin causa, un accidente sin sustancia.

“Quien olvida su historia está condenado a repetirla”4. La frase cruzó por su mente tan rápido que casi no tuvo tiempo de reflexionarla.

Desde hacía un tiempo a esta parte, su mente había comenzado a bloquearse ladrillo por ladrillo hasta convertirse en un gris y amohecido muro que crecía de a poco y le impedía recordar su pasado. Sin embargo en aquel paredón, existían pequeñas grietas por donde se filtraba la luz de lo vivido con ella. Pequeños fragmentos de instantes en donde la felicidad era una forma de vida. En donde el rencor no controlaba su mente. En cambio ahora odiar se había convertido en un acto ritual que repetía con frecuencia. En el que debía recorrer curvas espirales de preparación y adiestramiento hasta llegar al centro de la maldad suprema.

Oliver sintió otra vez esa incomoda comezón en su cabeza. Solo que esta vez con más intensidad. Casi pudo escuchar cómo las liendres pasaban de su etapa larvaria a la adultez. El rastrillado de esas alimañas era insoportable. Había probado todos los métodos que tuvo a su alcance para eliminarlos. Pero nada parecía servir. Era como tener una actividad de piojos paranormales en su cabeza.

Lo más frustrante de todo era que comenzaba cuando se ponía nervioso. Primero una comezón en la nunca, que luego se expandía hasta su cráneo, y de allí se distribuía al resto de su cuerpo; los hombros, la palma de las manos, las piernas. En ese instante estuvo a punto de comenzar a rascarse rabiosamente como solía hacer. Cuando la revelación de una idea lo paralizó por completo. Se le puso la carne de gallina, y un frío recorrió toda su espalda.

> ¿Serán “Ellos” quienes crean en mí esta insoportable comezón para poder tener a partir de allí algún tipo de control sobre mi mente? O peor aún, ¿podrán escuchar y sentir todo lo que yo pienso y siento? <

>La respuesta es muy simple< se respondió a sí mismo.

>Seguro que sí… no hay ningún tipo de dudas. Mis pensamientos están siendo monitoreados, y hasta quizás dirigidos. ¿Es posible que nada de lo que hiciese o pensase, por más espontáneo que fuese, llegaran “Ellos” a pasarlo por alto?<

Se sintió un tanto estúpido al preguntarse algo tan obvio. “Ellos” podían hacer lo que quisiesen. Hasta eran capaces de estar presentes en cualquier lugar de cualquier tiempo y dimensión. Oliver nunca dejaba de asombrarse por las habilidades que “Ellos” tenían, y al mismo tiempo repudiaba la arrogancia de los “sapiens” y sus Gobiernos. Todas sus armas y artilugios no son más que juguetes infantiles en comparación con los extraordinarios recursos que “Ellos” poseen, y que los convierten en verdaderos seres superiores en más de un sentido.

Unos meses antes de que “Ellos” se diesen a conocer, Oliver había estado totalmente desorientado. Había acariciado y mimado la idea del suicidio como si fuese un huidizo ratoncito entre sus manos. Llegó a tener lapsos en que la tristeza era tan profunda que hasta lo inmovilizaba por completo. En ocasiones se pasaba días sin dormir. Si es que así podía llamarse a la agobiante sensación que tenía cada vez que cerraba los ojos. Sensación que solo era un preludio de la agonía que sentiría el resto del día. O la falta total de apetito, asqueándole todo tipo de comida. De cualquier alimento que consumía, su estómago devolvía más de la mitad.

En una ocasión había considerado en ahorcarse. Pero si no hacía un buen nudo o la cuerda no era lo suficientemente resistente, corría el riesgo de caer al suelo semiasfixiado retorciéndose como una cucaracha rociada con insecticida, y todo terminaría en un infructuoso y vergonzoso desastre. Calculó que corría el mismo riesgo al tirarse de un puente o edificio. Medicamentos lo suficientemente fuertes para una sobredosis no tenía, y comprar un arma era demasiado complicado. Hasta que en unos de sus viejos libros encontró la posible respuesta.

Otra de las tantas cosas de las que Oliver estaba categóricamente convencido era de que los libros son una excelente herramienta para cualquier tipo de cosa que uno se proponga hacer en la vida. Incluso en casos como este, puesto que si uno es lo suficientemente persistente en la búsqueda, se puede conseguir en ellos toda la información que se necesite y más. Por otro lado, si había algo que todavía permanecía en los pasadizos secretos y polvorientos de su delicada memoria eran la cantidad de conceptos e ideas que dejaron en su mente la infinidad de libros sobre esoterismo, abducciones, ocultismo, filosofía, hermetismo, alquimia etc., que se apasionó en leer. En una ocasión, leyendo un libro “alquímico-mágico” sobre el refinamiento de los venenos en la Edad Media, y combinando esa información con la de un libro de química escolar, aprendió cómo hacer algo tan letal como el cianuro de hidrógeno. Y si la mezcla era correcta comenzaría a sentir un particular olor a almendras. También averiguó que en el caso del cianuro de hidrógeno. Con solo 50-200 miligramos o 1-3 miligramos por kilo de peso, serían suficientes para matarlo. Y si no se equivocaba en la cantidad, todo saldría a pedir de boca y moriría antes de que comenzara a asfixiarse.

También averiguó sobre la manera más eficaz de cortarse las venas de las muñecas (consejos que agregó en sus nuevos volantes). Si bien odiaba a los Aleatorios desde lo más profundo de sus intestinos, no era éticamente correcto inducirlos al suicidio sin darles uno que otro consejo práctico para hacerlo de manera correcta y prolija. Alguna vez anotó en uno de sus panfletos… “los cortes deben ser verticales”… hacerlo horizontalmente era de neófitos. La incisión correcta tenía que ser vertical. La sangre sale con más fluidez.

Durante aquella época, Oliver había pasado noches enteras simulando cortarse las venas con el canto de un pedazo de madera sin filo. No quería cometer ningún error en aquel momento crucial. Por lo que varias veces había llevado el pequeño pedazo de madera con la mano izquierda (que es con la que más debería ejercitar teniendo en cuenta que era diestro) hasta su muñeca derecha. Entonces comenzaba lo que ya se había convertido en un ritual. Abrir y cerrar la mano, abrir y cerrar. Una y otra vez. Como si estuviese repitiendo las mismas letras utilizando un lenguaje de señas. Abrir y cerrar, abrir y cerrar. Hasta que aparecía. Azul, lineal y sanguínea bajo la piel blanca de su muñeca. Mítica, poética y extraña, como tatuaje de nacimiento. La marca compulsiva y latente de la existencia. Y así permanecía durante incontables minutos. Observando. Analizando sus muñecas enrojecidas a causa de la fricción con el borde de la madera. Preguntándose cosas como, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que las venas sean de color azul si la sangre es roja?, mientras decidía si preparaba un té de hierbas o se las cortaba.

Todavía recordaba que hacía solo unos de meses atrás, ¿o eran años?, habitaba en él una indefinible predisposición a abandonar toda ilusión y rendirse. Una sensación tan angustiante y poderosa dentro de sí mismo, como un frío e implacable bloque de mármol que aplastaba su corazón y congelaba su espíritu. Alegoría del irremediable vacío que causa el quedarse sin esperanzas.

También recordaba sus vanos intentos alcohólicos por cumplir lo más rápido posible su etapa en este mundo, y pasar al siguiente sin estar consciente de lo que sucedía a su alrededor. La ginebra y el vodka barato sirvieron por un tiempo para adormecer la angustia. El dolor parecía no afectarlo si estaba lo adecuadamente intoxicado como para ignorarlo. Algo así como beber un trago de las oscuras aguas del leteo. Ciertamente un acto de hidalga cobardía. Aunque la mayoría de las veces, tristemente ineficaz.

En una oportunidad, recostado a la sombra de un árbol en una pequeña plaza, y mientras abrazaba una botella de vodka con la misma ternura que lo haría una madre con su hijo recién nacido. Una mujer joven de cabello rubio y elegantemente recogido se le acercó. Se identificó como delegada de alguna religión o sexta de moda transitoria, y le dijo con elocuentes gestos que la única forma de encontrar la paz interior era desasiéndose de todo lo que alterara su espíritu. Y al instante le entregó un panfleto con una imagen en blanco y negro de las pirámides de Egipto. Luego, tocándole el hombro amistosamente le preguntó su nombre. Acto seguido, le aconsejó acompañando sus palabras con una expresión que pretendía hacerla parecer persona mística y profunda:

“El auténtico Oliver no es el que está bebiendo, haciéndolo solo lo asfixias y lo destruyes… con el tiempo solo quedará el alcohol. Escucha tu corazón”.

¡Pero qué gran estupidez le estaba diciendo esa mujer!, pensó. Además, ¿qué le hacía pensar que el “auténtico Oliver” no era más bestial y destructivo que el que estaba bebiendo…?, ¿cómo podía estar ella tan segura de que el Oliver que él no recordaba, el abstemio y puritano, en realidad no era capaz de las peores crueldades?... En ese caso, lo más sensato sería que aquella mujer le compre otra botella para seguir adormeciendo a la bestia, y se aleje corriendo antes de que esta despierte. Por otro lado ya estaba cansado de que todo el mundo repitiera casi por inercia las mismas expresiones metafóricas del estilo “escucha tu corazón” como si fuese un mantra sanador y realmente sirviera para algo. Sabía que estaba siendo demasiado literal, pero la verdad era que su corazón solo hacía los mismos sonidos sistálticos de siempre “tun, tun, tun” y eso en realidad no le trasmitía absolutamente ningún mensaje.

Oliver estaba categóricamente convencido de que los organizadores de estos “cultos nuevos” deberían reescribir y actualizar las peroratas con las que envían a sus colaboradores a reclutar gente. Además no era la primera vez que el miembro de algunas de esas sectas que intentan complicar el cosmos con sus conceptos y rituales misteriosos se acercaban a él por la vía más obvia. O sea, sus debilidades. Esgrimiendo frases e imponiendo reglas absurdas, que luego sus propios líderes ignoraran del mismo modo arrogante y engreído con que las crean, y utilizando a su vez como estandarte las pirámides de Egipto, el dibujo de un ovni o el Triángulo de las Bermudas.

Si algo le enseñaron “Ellos” es que el universo, el cosmos, y todo lo que nos rodea, sea o no percibido por el ser humano, no oculta secretos y no exige rituales para ser establecer conexión. No existe una elite de individuos ultrasensibles con poderes especiales, todas las personas tienen las mismas facultades, solo necesitan desarrollarlas. Tampoco existen los “conocimientos herméticos”, solo la charlatanería. Todo lo que se debe saber para acceder a la verdad está dentro de cada uno. Absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor, incluso “Ellos”, esperan que dejemos los miedos y la soberbia de lado para que nos vinculemos con la inmensidad. El auténtico puente hacia la verdad, pensaba Oliver, es el equilibrio, la disciplina y la humildad. El único y verdadero truco de la unión universal está en la introspección. Así de sencillo. Así de hermoso.

Con el tiempo dejó de beber, y lo hizo por una razón fundamental. Porque por más fuerte y atroz que fuese la angustia que le causaba pensar en Lucila no la quería olvidar. Además el dolor, y el inmensurable amor que sentía, eran tal vez, la única prueba que le quedaba de que ella alguna vez había existido en este mundo. Recordó también que durante aquella época había estado más debilitado que nunca. Pero no solo corporalmente. Era más bien una suerte de fatiga espiritual que lo llevaba a exigirse dormir, aunque hacerlo fuera igual de tormentoso que estar despierto. Quería dejarse llevar y que pase el tiempo. Pero dentro de él sabía que era una estupidez. De hecho esa estupidez tenía un nombre, según recordaba haber leído en algún libro, “narcolepsia depresiva”. Como el tipo de tendencias derrotistas que hace que un alpinista se detenga a la mitad del descenso de una montaña, inmovilizado más por la angustia y la desesperanza que por el frío o el cansancio, durmiendo y muriendo en el medio de la niebla, sin saber que está solo a metros de la salvación.

Pero esa época ya había pasado. Lo supo en el momento en que “Ellos” aparecieron con una solución. Ahora estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarla. Sabía que la angustia seguiría estando, tan fuerte y devastadora como siempre, y que el odio y la amnesia permanecerían acechantes en los rincones más oscuros de su ser. Sin embargo ahora tenía con qué enfrentarlos. Tenía una esperanza. Más que una esperanza, tenía la seguridad de que la recuperaría. Y esa convicción hacía que los alimentos recobren su sabor y la opacidad de los días se disipe. Pero claro, aún permanecían sin el brillo, los colores y el aroma que tenían cuando estaba con Lucila.

>Bueno… ya fue suficiente descanso y cuestionarse cosas< pensó. No quería que ellos escuchen sus reflexiones.

> ¿Cómo se llama a la habilidad de leer los pensamientos?< No lo recordaba. De todos modos, lo que importaba era que “Ellos” tenían facultades increíbles que podían practicar en cualquier momento. De hecho, era más que probable que en ese mismo instante “Ellos” lo estuviesen observando, al tiempo que intuyen sus sentimientos y leen su mente. Oliver estaba más que seguro que “Ellos” ya lo sabían todo sobre él, puesto que son como la KGB, la CIA o el MI6 del cosmos. Solo que sin las torturas y la burocracia. Probablemente, pensaba. “Ellos” al igual que la naturaleza se guíen por el “principio de parsimonia”. Eligiendo como colaboradores para cumplir sus encargos a los seres de almas simples y proporcionadas. Tal cual lo hace la naturaleza, que siempre escoge la forma más sencilla y práctica para sus diseños. ¿Y qué podría haber más sencillo y simple que su propia alma?, reflexionó Oliver. Puesto que tanto su mente como su espíritu estaban equitativamente divididos en solo dos partes. De hecho, se podría decir que los miembros de la pequeña pandilla que conforman su personalidad (el yo, el superyó y el ello), flotaban oscilantes en el medio de un arcoíris psicológico de solo dos colores. Blanco y negro; un amor inmensurable hacia Lucila que nunca se agota, y un odio intermitente y desaforado hacia todo lo demás e incluso hacia sí mismo, y que se desarrolla y crece a la par de la profundidad de sus lagunas mentales. En síntesis, él se consideraba una persona sin nada que ocultar. Un ser simple, redondo. Sin aristas. Sin enmarañados egos como la envidia, la avaricia, la gula etc. En él solo habitan el amor y el odio. ¿Qué más simple y redondo que eso? Oliver consideraba que la sencillez y claridad de su espíritu lo convertían en un hombre igual de transparente y puro como el agua en las cascadas que alimentan los ríos en los montes. Estaba convencido de que su esencia era tan rotunda y simple como los elementos que forman la naturaleza y se proyectan hacia el universo. Pero que al igual que el resto de los seres humanos, él pulula a ciegas y a los tropezones en un mundo cada vez más complejo y mezquino.

—¡Basta! —se dijo a sí mismo en voz alta.

Ya se había tomado demasiados descansos para pensar. Oliver sabía que especular demasiado solía llevarlo a la ansiedad, y la ansiedad solo era el inicio de un serpentino ciclo de emociones como la desesperación. La amarga desesperación que siempre termina en incertidumbre, y que lo desalentaba hasta el punto de sumirlo en una profunda tristeza. Un sentimiento de angustia tan infame y desmoralizador que lo paralizaba por completo, y que lo transformaba en un ser vulnerable y quebradizo. Y como no le gustaba sentirse inseguro y frágil, esa debilidad mutaba rápidamente hasta convertirse en bronca. Una furia tan intensa, oscura y subterránea que acababa acrecentando su amnesia, lo que devenía por lo general en un desmayo. Lo cual significaba el creciente y ensordecedor redoblo de campanas y la inminente aparición de súcubos sadomasoquistas.

Fue esa neurótica comparsa de razones que motivó en él la necesidad de tranquilizarse. Sabía que tenía que tener paciencia y hacer las cosas con calma. Por lo que recurrió una vez más a una técnica mental infalible; recordar a Lucila sonriendo, y con esa imagen seguir adelante hasta recuperarla.

Un trueno estalló a los lejos, y su resplandor iluminó el horizonte más allá del paredón que limitaba sus recuerdos. Comenzó a llover, y la sensación de las gotas en su rostro lo sumergió en un infrecuente estado de tranquilidad. Oliver observó el cielo plomizo y espeso, cubierto por diferentes capas de nubes negras y cargadas que se lanzaban sobre la ciudad.

>… después de la confesión y el arrepentimiento viene la absolución, así como después de la tormenta sale el sol… quizás debería llover en todo el planeta al mismo tiempo, e impregnar de agua nueva a toda la humanidad… quizás de esa forma… <

La explosión de un segundo trueno lo distrajo de sus pensamientos. Y al instante la lluvia se hizo más intensa, haciendo que en pocos segundos el agua atravesara su ropa y empapara su cuerpo. Una agradable sensación de frío lo sorprendió provocando un temblor repentino e involuntario. Oliver bajó la mirada y observó cómo a su alrededor las personas comenzaban a correr apresuradas en busca de algún lugar donde refugiarse. Algunas lo hacían tomadas de las manos de sus hijos, otras arrastrando a sus mascotas desde las correas. Oliver analizó todos esos rostros. Gestos de alegría y frustración. Voces que llamaban a hijos, padres, novios. Nombres de personas únicas e irrepetibles que se disipaban en el viento. Y él entre todos esos cuerpos en movimiento, como una figura incongruente y solitaria que se funde con la lluvia.

Frente a Oliver, un hombre y una mujer se besaban bajo un árbol. Ella tenía el pelo totalmente mojado, el cual se adhería como un marco de caoba a la simetría de su rostro. Su ropa húmeda goteaba. De repente el hombre la abrazó con fuerza, como si alguien quisiese robársela. Y al instante comenzó a besarla en la frente, en la mejilla, en los labios. Ella se entregaba ciegamente a su pasión, a su protección. Las gotas de lluvia que caían alrededor de ellos hicieron que la imagen de la pareja se tornase borrosa. Difusa como una foto bajo el agua, y tan etérea y penetrante como la nostalgia que oprimía el pecho de Oliver.

La lluvia no mermó. Y el agua comenzó a limpiar la estructura de unos viejos juegos; hamacas, columpios, toboganes. Todos estaban muy dañados. El correr de los años y la falta de mantenimiento habían dejado en ellos manchas de herrumbre y grietas de diferentes tamaños. Los niños se habían cansado de usarlos o los habían reemplazado por otras distracciones más complejas y actuales. Niños que con el tiempo serán hombres y mujeres con sentimientos fríos y egoístas, que marcharán por la vida usando y destruyendo. Personas a las que el paso de los años irá oxidando y resquebrajando al igual que a aquellos juegos. Seres que en algún momento serán traicionados o reemplazados por aquellos en quienes confiaban, y que por su parte ellos harán lo mismo con otros. Y así, una vez más. El marrón y milenario círculo de mierda al que está acostumbrada la sociedad se cerrará. Quizás, pensaba Oliver, con el paso de los siglos las virtudes poco rentables como la lealtad, la honradez o la sinceridad se conviertan en un carácter tan oculto y erosionado en el código genético del ser humano que prácticamente se extingan. Como sucedió con ciertas cualidades de supervivencia que poseían los reptiles de la era mesozoica, por ejemplo, y que con el paso de los siglos dejaron de ser funcionales para adaptarse a los cambios del planeta. Probablemente en algún lugar de la conciencia genética del Homo sapiens, se está formando y transmutando un espécimen indescriptible. Una bestia trastornada y viscosa. Un mutante. Un ser cínico, caníbal y amoral. Dispuesto a hacer con quien sea lo que sea, con tal de dormir con el estómago lleno y sus impulsos sexuales satisfechos. Aunque tal como está el mundo, creía Oliver, una mutación física que deforme a las personas hasta convertirlas en monstruos sería una mera formalidad, un insignificante acto protocolar. Puesto que por dentro, en el interior de muchas personas ya predomina el esperpento, el monstruo. Y para corroborarlo solo hay que sintonizar algún canal de noticias, o abrir un libro de historia en cualquier página. Guerras, abusos, canibalismo, racismo, gobiernos militares, nazismo, esclavitud, feudalismo, armas químicas y nucleares, muros de piedra, muros de alambre, muros electrificados, muros de hambre, terrorismo, apartheid, drones… El tipo de información histórica o actual con el que la mayoría de la gente desayuna y almuerza sin sorprenderse frente al televisor o escuchando la radio. La crueldad y la desigualdad no son más que otra noticia, junto al pronóstico del tiempo y las hipnóticas vulgaridades de los famosos. Todo el tiempo, en todo el mundo y de forma individual o colectiva, la humanidad se devora a sí misma. Convirtiendo al hombre en un animal de granja para el propio hombre. Y esa era otra verdad categórica de la que Oliver estaba convencido.

Justo en el momento en que Oliver imaginaba todos los niños que se habrían divertido en aquellos pedazos de hierro y madera, cuando eran nuevos y estaban pintados de colores chillones. La lluvia disminuyó. Y una brisa larga y persistente atravesó el parque deslizándose entre los arbustos y sacudiendo la copa de los árboles. Un sorpresivo remolino de coloridas hojas secas se elevó del suelo agitándose a un costado de él, para luego dispersarse a su alrededor como si fuesen una colonia de mariposas en primavera. Las hojas siguieron elevándose entre las finas gotas de lluvia, agitadas por una fría corriente de aire que se filtraba por las grietas de las deterioradas estructuras de la plaza. Haciendo que estas rechinen y silben de tal forma que a los oídos de Oliver parecían ser notas musicales que su mente en solo segundos ordenó en una partitura imaginaria. Era como si por algún tipo de proceso alquímico invisible, el viento se hubiese disuelto a través de las maderas y los metales podridos creando una melodía que él conocía perfectamente. No sabía de dónde, ni por qué. Pero sabía que se relacionaba con Lucila. Conocía cada nota, cada minúsculo compás y su silencio. Esa melodía era una de las pocas cosas que su discontinua memoria le permitía recordar de su pasado. Incluso a veces soñaba con ella. Sabía que pertenecía a Beethoven, y el nombre era “Silencio”. Por unos instantes, su frecuente ansiedad y aquel odio implícito en la mayoría de sus pensamientos se disolvieron en un confuso recuerdo.

Oliver se preguntó si él era el único en aquella plaza que le encontraba sentido a esas notas. El único que escuchaba aquel “músico invisible” que se empecinaba en repetir una y otra vez las mismas breves y melancólicas notas. Cuestionarse tal cosa hizo que se sintiera más aislado y solo de lo que ya estaba. Lo que lo llevó a preguntarse. ¿“Ellos” apreciarán la música? Lo más probable, se respondió a sí mismo, es que de algún modo sí la entiendan, puesto que las matemáticas no solo son unas de las bases de la música, sino también un lenguaje universal. Pero la cuestión estaba en si les despertaría algún tipo de sentimiento. Si serían “Ellos” capaces de conmoverse al escuchar un solo de violín, por ejemplo.

En aquel momento, a Oliver le pareció raro y triste pensar que de todas las formas de vida inteligentes que existen en el universo, los seres humanos puedan llegar a ser los únicos que se emocionen con la música, o que sean capaces de crearla. De ser así, esto le otorgaría al espíritu de nuestra raza una hermosa y frágil exclusividad, y al mismo tiempo nos sumergiría en una inmensa y cósmica soledad. En ese instante, Oliver recordó vagamente haber leído en algún lado que las ondas de radio son capaces de atravesar la atmósfera y continuar su trayectoria a través del espacio. De hecho es posible que la primera transmisión de radio que se hizo en el mundo todavía esté viajando por el cosmos. Lo que significaría, pensaba Oliver, que la música transmitida en las ondas de radio seguirá viajando a través del espacio, de forma intemporal, continua y permanente. Y permanecerá allí flotando en el cosmos, aun en el caso en que la raza humana dejase de existir.

Oliver imaginó todas aquellas melodías creadas por el hombre cruzando el infinito, musicalizando sin testigos el nacimiento de una estrella, o el lento rotar de la celeste superficie de un planeta en donde la vida se está iniciando. Sería como la película 2001, una odisea del espacio en la sala de un cine, solo que sin espectadores que se emocionen y reflexionen guiados por aquella perfecta sincronización de música e imágenes.

A esa altura de sus pensamientos, la lluvia ya se había convertido en tormenta. Y a medida que se intensificaba, las gruesas gotas formaban un dosel gris oscuro a su alrededor. El viento comenzó a soplar con más fuerza. Dilatando las notas que escapaban de los oxidados orificios en los tubos de las hamacas. El músico invisible siguió tocando su música sobrenatural. Solo que esta vez la melodía tenía el efecto de un llanto, pero no de dolor o tristeza, sino de felicidad y esperanza. En ese momento Oliver miró hacia el cielo. Todo estaba teñido de negro, excepto por unos pequeños espacios entre las nubes que se esparcían a lo lejos, en el horizonte. Allí los rayos del sol se filtraban entre las gotas de lluvia, haciendo que el cielo resplandezca como una promesa bíblica de perdón y resurrección.

>Qué hermoso día…< pensó. Entonces inhaló y exhaló profundamente con la boca, haciendo que el cálido aliento se dispersara alrededor de su rostro como si fuese un espíritu travieso. Luego cerró los ojos y se quedó en esa posición durante unos minutos. Las gotas de lluvia recorrieron su rostro suavemente, del mismo modo en que lo haría una persona invidente imaginando sus facciones con la yema de los dedos. Después de unos segundos abrió los párpados, y el rostro de Lucila se superpuso a su mirada como si fuese un manto cubriendo el mundo que lo rodeaba. En ese mismo instante la tristeza volvió a deslizarse a través de él, al igual que la corriente de un río que se las ingenia para vadear cualquier cosa que intente obstaculizar su recorrido.

Los caprichosos gritos de un niño reclamándole a su madre que quería jugar en el barro llamaron su atención. Oliver giró su cabeza y vio que no muy lejos de donde él estaba un chico y su madre se cubrían de la lluvia bajo el precario techo de un pequeño kiosco ubicado a unos cuantos metros de la calesita. La madre sacudió del brazo al niño para que se callara, luego miró a Oliver a los ojos por unos segundos, e inmediatamente después tomó con fuerza a su hijo de la mano y se fue del lugar con temerosa rapidez, mientras el niño complacido enchastraba sus zapatillas en el barro. La intensidad de la lluvia impedía diferenciar entre los charcos pequeños y grandes. Sin embargo, el instinto de madre hacía que la mujer guíe a su hijo por los menos profundos.

Fue en ese momento en que Oliver tomó conciencia de sus lágrimas. Las que inmediatamente después de salir de sus ojos se mezclaban con la lluvia. Oliver no hizo ni el más mínimo intento por disimular su dolor. Nunca tuvo en cuenta lo que pensasen los demás. Jamás le habían importado la compasión o la aprobación del mundo, no por lo menos hasta donde él podía recordar. De todos modos, él sabía que todos aquellos que lo señalaban o criticaban, de una u otra forma ya estaban condenados. Toda esa abyecta fiscalía de hipócritas ignoraban que estaban vivos y muertos al mismo tiempo. Al igual que en la paradoja de Schrödinger5, en donde el futuro de la existencia depende de los caprichos de un átomo.

A esas alturas el parque ya había quedado desolado de gente. Algunas nubes habían descendido hasta casi tocar la punta de los pinos más altos. Y hasta donde se podía ver, todo a su alrededor estaba sumergido en diferentes gamas de grises. Solo se escuchaba el murmullo del viento azotando la copa de los árboles y el progresivo repiqueteo de la lluvia sobre el barro, el pasto y las hojas secas. Hilos de niebla flotaban deslizándose lentamente entre los helicópteros, los caballos, lachas, carretas antiguas y autos de carrera dispuestos en círculos sobre la plataforma de la calesita. Súper Hijitus, el profesor Neurus, Larguirucho y otros personajes estampados en sus estructuras, observaban sonrientes y descoloridos algún lugar lejano en el horizonte. Posiblemente el camino secreto hacia Trulalá. De repente un relámpago estalló a medio camino entre el cielo y los cerros que rodeaban la ciudad, y su resplandor hizo que por unos segundos las gotas de lluvia parecieran platino líquido diluyéndose sobre toda la superficie del parque. Oliver volvió a levantar su rostro hacia el cielo con los ojos cerrados, y sintió toda la soledad del universo en su pecho. La ausencia de Lucila estaba por todos lados a su alrededor. En especial los días de lluvia como ese. Lucila los amaba.

La nada que dejó Lucila en él tenía forma y sustancia, condensándose como un coágulo en el centro de su pecho y abarcando cada instante de su vida. Un vacío que se hacía más intenso en momentos como ese, cuando la naturaleza le hacía experimentar sensaciones hermosas que no podía compartir con ella. Oliver sintió cómo ese dolor se expandía dentro de él con la misma violencia de un grito. Y así, abatido y atormentado volvió a preguntarse por millonésima vez.

—¿¡Dónde estás, mi amor!?

1 Solipsismo

2 Albert Einstein

3 Alusiones al “Mito de la caverna de Platón”

4 Poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana

5 El físico Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, premio Nobel en física, propone un sistema formado por una caja cerrada y opaca que contiene un gato, una botella de gas venenoso, una partícula radiactiva con un 50% de probabilidades de desintegrarse en un tiempo dado y un dispositivo tal que, si la partícula se desintegra, se rompe la botella y el gato muere. Mientras no se abra la caja no se podrá saber en qué estado se encuentra el gato y su paquete de ondas se mueve entre el 50% de estar vivo y el 50% de estar muerto. El estado del gato, en esta situación, fluctúa entonces entre la vida y la muerte hasta que la caja no se abra

6 Gordon Willard Allport; Psicólogo Estadounidense. Considerado uno de los creadores de la psicología de la personalidad.