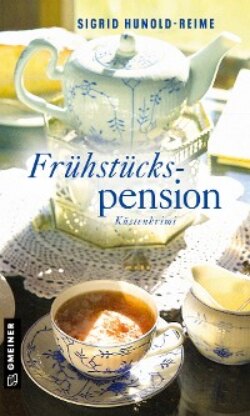

Читать книгу Frühstückspension - Sigrid Hunold-Reime - Страница 6

Kapitel 1

ОглавлениеHorumersiel Ende November

Ich fahre langsam die Deichstraße entlang. Rechts und links stattliche Pensionen. Viel zu groß für mich. Weiter hinten am Deich ein schmuckes Haus nach dem anderen. Blütenweiße Gardinen. Falte an Falte. Auf den Fensterbänken prächtige Grünpflanzen. Die Gärten sind für den Winter gerüstet. Vor den Einfahrten stehen Kübel mit Heide und Wacholder Spalier. Viele haben ein Schild ›Zimmer frei‹ im Fenster hängen. Welches soll ich nehmen? Ich hasse solche Entscheidungen. Reinhard hat sie mir ständig überlassen. Keine wirklich wichtigen, aber die Quartiersuche für den Urlaub zum Beispiel. Er habe keine Energie übrig. Dafür umso mehr, um mich zu beschuldigen, falls ich daneben gegriffen hatte.

Die Straße endet. Ich will schon den Wagen wenden und einem Zählreim die Wahl überlassen, als ich dieses Haus sehe. Im Vorgarten drehen sich noch vergessene Windräder vom Sommer. Margeriten und Geranien hat man der Gunst des Novembers überlassen. Der war ungewöhnlich mild. An den Rosenbüschen leuchten sogar noch ein paar dunkelrote Blüten. Ich halte an. Meine Suche ist beendet.

Dunkle Caprihose und ein verwirrend enges Tigeroberteil. Die Füße sind nackt. Lässig an die Haustür gelehnt, sieht sie mich abwartend an. Ich schätze sie um die 40 oder 50. Die perfekt geschnittene, rötlich getönte Bobfrisur gibt ihr etwas Zeitloses.

»An wie viele Übernachtungen haben Sie gedacht?«, fragt sie und verlagert ihr Gewicht auf eine Hüfte.

»Ich weiß noch nicht«, stammele ich und muss an Reinhard denken. Wie viele Übernachtungen? Wie viel Zeit werde ich noch mit ihm haben? Der Gedanke schmerzt. Reiß dich zusammen, Teresa! Gleich zur Begrüßung Tränen, und sie schließt mir die Tür vor der Nase. Aber genau in diesem Haus will ich wohnen.

»Oma! Telefon!«

Die helle Kinderstimme erinnert mich, dass die Frau auf eine Antwort wartet.

»Moment! Ich komme gleich!«, schreit die ungeniert laut in das Haus zurück. Sie misst mich mit einem ungeduldigen Blick.

»Erst einmal für eine Woche«, entscheide ich mich hastig. Sie nickt kaum merklich und reicht mir flüchtig ihre Hand.

»Ich bin Tomke Heinrich. Kommen Sie herein.«

Der Name entlockt mir ein ungewolltes Lächeln. Tomke Heinrich klingt so klischeehaft nach Nordseeküste, wie ihr Äußeres nicht dazu passt. Ich folge ihr auf einer schmalen Treppe nach oben. Im Schnelldurchgang zeigt sie mir mein Zimmer. Toilette und Dusche seien auf der Etage. Zurzeit sei ich der einzige Gast. Das ist mir recht.

»Frühstück zwischen 8 und 10 Uhr!«, ruft sie, schon wieder auf dem Weg nach unten.

»Trinken Sie Tee oder Kaffee?«

»Kaffee. Wenn möglich mit Kuhmilch.«

»In Ordnung. Und Sie müssen sich bei der Kurverwaltung melden.«

Das Zimmer ist klein und sparsam eingerichtet. Links neben der Tür ein Waschbecken mit Spiegel. An der Wand das Bett. Darüber zwei Bilder mit dem üblichen Meeresspektakel. Ein Fenster. Rechts ein schmaler Tisch mit Stuhl und ein geräumiger Kleiderschrank. Ich schließe die Tür hinter mir ab. Im Raum hängt dezent der Geruch von Zitronenreiniger. Ich reiße das Fenster weit auf und atme die würzige Meeresluft ein. Es muss gerade Flut sein. Ich kann das Meer dicht hinter dem Deich rauschen hören. Im gleichmäßigen Rhythmus. Wie Atemzüge. Ein und aus. Sein Bild schiebt sich vor meine Gedanken. Wie er an dem Gerät hängt. Die vielen Schläuche. Keine Körperöffnung ohne. Die Maschine drückt in regelmäßigen Abständen Sauerstoff in seine Lungen. Das Heben und Senken seiner Brust und der monotone Singsang der Pumpen haben mich an das Meer erinnert.

Der schmale Tisch neben dem Fenster würde zum Schreiben reichen. Ich habe mir vorgenommen, Tagebuch zu führen. Vielleicht für Reinhard. Hoffentlich. Reinhard sagt immer, dass ich das Wesentliche beim Erzählen vergäße.

Es ist noch früh. Gerade dunkel geworden. Ich spüre wieder die bleierne Müdigkeit. Schlafen, endlich schlafen. Das Kopfkissen ist viel zu wuchtig. Mein eigenes liegt im Auto. Immer Angst vor Nackenschmerzen. Aber ich bin zu träge, um noch einmal nach unten zu gehen. Fühle jetzt erst die Schwere in meinen Gliedern. Die Zimmerdecke ist mit Holz verkleidet. Mein Blick wandert spielerisch an den Astlöchern entlang. Unten wird eine Tür ins Schloss geknallt. Der Fußboden bebt nach. Eine energische Frau, diese Heinrich. Sie bräuchte sicher nicht so lange, um eine Entscheidung zu treffen. Ich knipse das Licht aus. Es ist still. Nur das dumpfe Rauschen vom Meer. Ich schubse das Kissen auf den Fußboden und drehe mich auf meine Schlafseite. Er kann sich seine nicht aussuchen. Alle zwei Stunden wird er gelagert. Rechts, Rücken, links. Ob er davon etwas merkt? Schwester Maike meint, ja.

Die Morgendämmerung legt erste Konturen frei. Ich starre gegen einen fremden Schrank. Beobachte die Bewegungen der Gardine im Wind, ohne zu verstehen. Meine Hand tastet nach der Uhr, als ich mich erinnere. Zimmer mit Frühstück in Horumersiel, und es ist schon nach acht. Zwölf Stunden Schlaf ohne Unterbrechung, ohne Traum. Endlich. Erleichtert lasse ich mich zurückfallen.

Sie haben mich zwei Tage lang zur Beobachtung im Krankenhaus behalten. Schleudertrauma und Schock. Ausschluss von anderen Verletzungen. Später wurde mir ein Gästezimmer angeboten. Dort konnte ich nicht schlafen. Immer wieder flackerte Blaulicht durch die Gardinen. Manchmal fuhren die Krankenwagen mit heulender Sirene bis vor die Ambulanz. Über meinem Zimmer lag die Etage mit den Bereitschaftsräumen. Ich konnte die Dienstpieper hören, danach die eiligen Schritte den Flur entlang. Zwei Nächte nacheinander hatte ich einen Mann um Hilfe rufen hören. Ich konnte dort nicht bleiben. Das wusste ich bereits am ersten Abend. Aber erst nach fünf weiteren schlaflosen Nächten bin ich gegangen.

Mein Bademantel liegt ganz unten in der Reisetasche. Später, denke ich und husche im Schlafanzug rüber zur Toilette. Im Flur hängt der Duft von frisch gebrühtem Kaffee. Wieder im Zimmer, beeile ich mich. Ich habe Durst. Nach langer Zeit knurrt sogar mal wieder mein Magen. Dabei hat sich an meiner Situation nichts geändert. Sie ist weiterhin hoffnungslos verfahren.

Ein flüchtiger Blick in den Spiegel. Mein Gesicht ist noch schmaler geworden. Das volle, naturkrause Haar wirkt wie ein viel zu grober Rahmen. Mit geübten Fingern bändige ich meine Mähne und stecke sie straff nach hinten gekämmt fest.

Die Wohnung der Heinrichs gleicht einem gut sortierten Geschenkartikelladen. Herzen, Schleifen, Dosen, Kerzen, Kissen, Porzellangänse und Teddys. Vor allem Teddys. Sie sitzen in unterschiedlichen Ausführungen zwischen den Blumen auf der Fensterbank, in den Regalen, auf dem Sofa und dem Teppich. Nur das untere Drittel vom Esstisch ist frei. Dort ist ein Frühstücksgedeck vorbereitet. Sicher für mich.

Wie hält sie das nur staubfrei, denke ich und suche die übersättigte Umgebung vergeblich nach einer Thermoskanne ab. Ich werde mir einen Heißwasserkocher kaufen, beschließe ich. Damit ich unabhängiger bin. Zwischen acht und zehn hat sie gesagt. Wo steckt sie? Es kostet mich Überwindung, aber ich brauche jetzt einen Kaffee.

»Hallo! Frau Heinrich?«

Keine Antwort. Ich rufe noch einmal. Dieses Mal beherzter.

»Moin, ich bin in der Küche! Wollen Sie sich den Kaffee schon holen?«, kommt es laut und deutlich zurück.

Ich will. Ihre ungenierte Art gefällt mir. Reinhard hätte sie verabscheut.

Das wilde Muster der Küchentapete nimmt mir für einen Augenblick den Atem. Kleine Kirschen, Birnen und Äpfel. Dicht an dicht. Frau Heinrich steht auf einem Hocker. Heute Morgen trägt sie zu ihrer Caprihose ein Shirt mit Dalmatinermuster. Ihr üppiger Busen lässt das Design lebendig erscheinen. Wie tags zuvor ist sie barfuß. Mit einer koketten Bewegung umfasst sie ihre Hüften. Dabei schiebt sie ihr Becken von einer Seite zur anderen.

»Soviel Nippes!«, stöhnt sie und sieht anklagend die Wand an. Erst jetzt erkenne ich, dass vor dem wirren Muster der Tapete Porzellanherzen hängen. So weit das Auge reicht. Zum Muttertag. Unserer lieben Mutter. Unsere Beste. Für die Liebste. Und so weiter.

»Aber zum Wegwerfen ist es zu schade. Ich werde alles dem Weihnachtsbasar stiften.«

Sie gibt sich einen sichtlichen Ruck, der ihren Busen erbeben lässt, und nimmt das erste Herz von der Wand.

»Fällt Ihnen das nicht schwer?«, frage ich, um etwas zu sagen und meine Fassungslosigkeit über so viel Sammelwut zu verbergen.

»Und ob! Seit Tagen räume ich nur hin und her.«

Sie stöhnt noch einmal. Kein kleines Stöhnen, das man gut überhören könnte. Es kommt lang und lustvoll aus ihrer Tiefe.

»Warum ist mir nicht schon viel früher von dieser Tapete schwindelig geworden? Die Wände werde ich weiß streichen, ganz weiß. Und die Decke …«

Sie stockt und sieht mit einem schrägen Lächeln zu mir herunter: »Was rede ich da? Sie wollen frühstücken. Ich habe noch den ganzen Tag Zeit.«

Ich nicke. Keine Ahnung, warum sich ihr Geschmack so drastisch verändert hat. Wenn ich die überladene Einrichtung betrachte, in jedem Fall eine positive Entwicklung.

Das Frühstückstablett ist vorbereitet. Der Kaffee auch. Mit geübten Handgriffen ordnet Frau Heinrich alles auf meinem Platz an. Für sich selbst holt sie einen Becher mit Tee und die Tageszeitung. Mit einer entwaffnenden Selbstverständlichkeit setzt sie sich damit an das andere Ende vom Tisch. Verwundert stelle ich fest, dass es mich nicht stört. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, schon Jahre mit dieser Frau an einem Frühstückstisch verbracht zu haben.

»An den Wochenenden habe ich immer Gäste«, meint sie, ohne von ihrer Zeitung aufzublicken. »Meistens Väter. Sie besuchen ihre Frauen im Mutter-Kind-Kurheim.«

Ich nicke und genieße die ersten Schlucke Milchkaffee. Dabei weiß ich ihre Bemerkung nicht einzuschätzen. Will sie ihr leeres Haus rechtfertigen oder mich vorwarnen?

»Wird Ihnen das nicht manchmal zu viel?«, frage ich und träufele großzügig Marmelade auf mein Käsebrötchen.

»Nein, das mache ich seit 30 Jahren. Da sitzt jeder Handgriff. Und Sie? Sind Sie beruflich unterwegs?«

Beruflich unterwegs? Die Frage hätte Reinhard mit Sicherheit amüsiert.

Als ich mit Sandra schwanger war, habe ich meine Ausbildung abgebrochen. Hotelfachfrau. Der Abschied ist mir leichtgefallen. Ein neuer Anfang umso schwerer.

Die ersten Jahre mit Sandra waren glückliche Jahre der Langsamkeit. Dann kehrte eine Mutter nach der anderen wieder in ihren Beruf zurück. Ich habe sie bewundert, wollte ihrem Beispiel folgen und habe mit Reinhard darüber gesprochen. Er war keine Unterstützung. Im Gegenteil. Als gefiele ihm meine Abhängigkeit im gleichen Maße, wie er sie verachtete. Später hat Sandra mich gefragt: Warum hast du eigentlich keinen Beruf? Das war kränkend. Was hätte ich ihr antworten können? Dass ich den Zug einfach verpasst hatte?

»Nein, nicht beruflich«, antworte ich. »Mein Mann liegt in Wilhelmshaven auf der Intensivstation. Wir hatten einen Unfall.«

Zum ersten Mal sieht meine Wirtin von der Zeitung auf. Ihre Augen ruhen auf meinem Gesicht. Ich spüre ihre Fragen und ärgere mich, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Was geht es diese Frau an, warum ich hier bin? Ich habe nicht einmal Sandra angerufen und erzähle es gleich einer Fremden. Aber sie stellt keine Fragen. Sie nickt nur. In ihrem Gesicht spiegelt sich Verständnis von jemandem, der seine eigene Geschichte durchlebt und nicht in der der anderen herumwühlen muss.

Sie nickt nur und senkt ihren Blick wieder in die Zeitung.

Zufrieden schenke ich mir noch einen Kaffee ein. Ich habe das richtige Haus gewählt.

Vormittags bekommt man vor dem Krankenhaus ohne langes Suchen einen Parkplatz. Keine offiziellen Besuchszeiten. Auf der Intensivstation gehen sie damit großzügig um. Jederzeit, haben sie gesagt. Jederzeit hat mich sofort beunruhigt. Eine klare Anweisung wäre mir lieber gewesen.

Die Eingangshalle ist hell und freundlich. Überall Grünpflanzen. An den Wänden geschmackvolle Drucke. Nischen mit kleinen Tischen und Sitzen. Das Ambiente einer Hotelhalle. Es fehlt nur die Leichtigkeit, zu kommen und zu gehen.

Ich kenne den Weg. Brauche niemanden zu fragen, nicht vor Schildern stehen zu bleiben. Das gibt mir ein Gefühl von Überlegenheit und lässt mich an den anderen vorbeieilen. Hinter einer Glastür kann ich einem Bild nicht ausweichen. Ein Paar. In unserem Alter. Er sieht fahl aus, als hätte man ihn mit Asche geschminkt. Die Frau umspannt ihn mit beiden Armen. Innig, als könnte sie ihn damit halten. Das hat so viel Intimität. Ich sehe berührt zur Seite.

Vor dem Schild ›Intensivstation – Besucher bitte klingeln‹ bekomme ich wie immer Herzklopfen. Klingeln. Warten. Hände desinfizieren. Schutzkittel. Die Handlungen sind mir vertraut, und doch machen sie mich immer wieder aufs Neue hilflos. Von nun an ist man auf die Freundlichkeit des Pflegepersonals angewiesen. Ich habe Glück. Schwester Maike öffnet mir die Tür. Die junge Schwester ist von Anfang an dabei gewesen. Ich habe sie auf Anhieb gemocht. Sie wirkt so erfrischend, so unverbraucht. Das blonde Haar zu einem Zopf gebunden. Auf ihrer gebräunten Haut tanzen Sommersprossen. Selbst die unkleidsame grüne Dienstkleidung lässt sie attraktiv und geradezu unverschämt gesund aussehen.

Sie lächelt mich an. Ein sehr direktes, herzliches Lächeln. Ich muss mich zusammenreißen, sie nicht in den Arm zu nehmen.

Sie erinnert mich an Sandra. Obwohl die beiden keine Ähnlichkeit miteinander haben. Wie lange habe ich meine Tochter nicht gesehen? Ein Jahr oder länger? Unwichtig. Wir haben uns schon viel früher voneinander entfernt. Anfangs war ich sogar erleichtert, dass Sandra ins Ausland gehen wollte. Die endlosen Auseinandersetzungen zwischen ihr und Reinhard. Immer über meinen Kopf hinweg. Als bestünde ich aus Luft. Mit mir hat sie sich nie gestritten.

In jeder Intensiveinheit stehen zwei Betten. Ein ständiger Wechsel der Patienten. Gestern lag er noch allein im Zimmer. Heute pumpt hinter einem weißen Sichtschutz eine weitere Beatmungsmaschine Sauerstoff in einen Menschen. Am Bett steht ein Mann. Ich kann nur seine Beine sehen. Anzughose mit Bügelfalte. Die Schuhe blank und schwarz. Ich will Guten Tag sagen, bekomme aber nur ein heiseres Krächzen heraus. Der Mann reagiert nicht. Ich binde umständlich die Schleife von meinem Überkittel neu. Unnötige Verzögerung. Sie hilft mir nicht. Ich muss ihn doch betrachten.

Reinhard Gabers. Sein Name steht mit dickem Filzstift auf ein Schild am Fußende geschrieben. Er liegt auf dem Rücken. Wie immer mit geschlossenen Augen. Die Lider glänzen unter einer Fettcreme. In seiner Nase steckt ein Tubus. Die Sauerstoffverbindung zum Beatmungsgerät. Seine Arme sind nackt. Noch immer gebräunt und muskulös. Um den linken ist eine Blutdruckmanschette gewickelt. In den rechten tropft Flüssigkeit aus verschiedenen Infusionsflaschen. Seine Beine sind auf Kissen gelagert. Dabei wirkt er so unversehrt, als könne er jeden Augenblick seine Augen öffnen, sich den Schlauch aus der Nase ziehen und aufstehen.

Aber der Oberarzt hat schon vor drei Tagen mit mir gesprochen. Sehr freundlich und sehr weit entfernt.

Die Prognose für meinen Mann wäre schlecht. Wenig Hoffnung, dass er ohne Gerät wieder atmen könne. Noch weniger, dass er jemals wieder aus dem Koma aufwachen würde. Dazu kämen noch die diversen Vorerkrankungen. Ich habe in meiner Verwirrung nicht nachgefragt, welche er meinte.

Endlich wage ich es und lasse meinen Blick höher, bis an seine Schädeldecke wandern. Vor dem Bild fürchte ich mich am meisten. Sie haben ihn zur Hälfte kahlrasiert. In der befremdlich wirkenden Glatze steckt ein Schlauch. Sie haben ein Loch durch den Schädelknochen gebohrt. Zur Druckentlastung, wurde mir erklärt. Fleischfarbene Flüssigkeit tröpfelt durch die Ableitung in ein Gefäß. Ich weigere mich, mir vorzustellen, was da genau aus ihm herausfließt. Das verbliebene Haar wirkt wie eine verrutschte Perücke.

Ein Krankenpfleger kommt in das Zimmer. Ich kenne ihn noch nicht. Er ist jung. Aber sie erscheinen mir hier alle sehr jung. Er lächelt mir routiniert in die Augen. Für sie hat alles so viel Normalität. Das tröstet mich im gleichen Maße, wie es mich abstößt.

Er geht neben dem Bett in die Hocke und gießt Urin von einem kleinen Auffangbehälter in einen großen Beutel. Die Menge trägt er in eine Tabelle ein.

»Keine Angst vor den vielen Schläuchen. Setzen Sie sich und reden Sie mit Ihrem Mann. Reden Sie einfach so, wie Sie immer mit ihm geredet haben.«

Er rückt mir einen Hocker neben das Bett. Ein letztes aufmunterndes Lächeln, und er eilt zum nächsten Bett.

Mit ihm reden. Wie zu Hause. Ihn berühren. Das erzählen sie mir seit einer Woche. Ich setze mich gehorsam auf den angebotenen Platz und schweige.

Eine Hand legt sich leicht auf meine Schulter. Ich zucke zusammen. Schwester Maike. Sie beugt sich zu mir hinunter. So nah, dass ich ihre Haut riechen kann.

»Haben Sie ein schönes Zimmer gefunden?«, fragt sie.

Ich nicke kaum merklich. Mag mich nicht bewegen. Ihre Nähe tut so gut.

Ich saß mit Sandra am Küchentisch. »Warum willst du so weit weg? Warum gleich in die USA?«

Dabei hörte ich meine eigene Scheinheiligkeit. Ich dachte: Wie schön, endlich Ruhe im Haus! Und schämte mich dafür. Sandra trug einen Seidenpyjama. Ein Bein angewinkelt und unter das andere geklemmt. So saß sie auf dem Stuhl und schmierte sich ein Brötchen.

»Weil Auslandserfahrungen hoch bewertet werden.« Sie sah mich dabei nicht an. Belegte ihr Brötchen weiter mit Tomaten und Käse. Ihre Stimme hatte den gleichen Klang wie Reinhards, wenn er mir eine Frage beantworten musste. Höflich, mit einem genervten Unterton.

»Das Autofahren hat Ihnen nichts ausgemacht?« Maikes Stimme ist noch immer dicht an meinem Ohr.

»Nein. Ich glaube nicht daran, dass Autoreifen regelmäßig platzen«, wehre ich leichthin ab. Dabei genieße ich ihre besorgte Nachfrage.

»Erzählen Sie Ihrem Mann doch von dem Zimmer«, schlägt sie leichthin vor. Sie streicht mir noch einmal zart über das Schulterblatt und lässt mich allein.

Ich muss hart schlucken, um nicht auf der Stelle loszuheulen. Schwester Maike hat meine Hilflosigkeit, Worte für ihn zu finden, erkannt. Ob ihre Kollegen ähnlich denken? Und wenn, hoffe ich, dass es alle auf die Ausnahmesituation schieben. Vielleicht beobachten sie mich längst? Du spinnst, Teresa. Steigere dich nicht in eine Hysterie.

Sie schenken dir nicht mehr Beachtung als allen anderen Angehörigen von Schwerkranken. Nur, zwischen Schwester Maike und mir, das ist etwas Besonderes.

Ich höre eine Zeit lang dem Singsang der Beatmungsmaschine zu. Wie immer wirkt die unerschütterliche Mechanik auf mich beruhigend. Ich betrachte ihn. Von dem Zimmer könnte ich wirklich erzählen. Dazu würde mir etwas einfallen. Schüchtern tastet sich meine Hand vor. Streicht über das Laken, verweilt. Bis ich mich weiterwage und seine Fingerspitzen berühre. Sie fühlen sich warm an. Ich räuspere mich. Welche Stimmlage ist angebracht? Wie laut spricht man mit einem Schlafenden?

»Ich weiß gar nicht, wie ich dich anreden soll. Sie sagen alle, ich soll mit dir reden. Wenn es dich langweilt, hör einfach nicht hin. Hier im Krankenhaus bekam ich keinen Schlaf. Alles war fremd und unruhig. Gestern habe ich mir ein Zimmer gesucht. Nicht weit von hier entfernt. In Horumersiel.«

Meine Stimme gewinnt langsam an Festigkeit.

»In Horumersiel habe ich damals meinen ersten Urlaub verbracht. Ich bin mit meiner Freundin gefahren. Elke. Wir waren beide 19 und so brav. Wir haben uns in einer Frühstückspension eingemietet. Nicht direkt in Horumersiel. In Minsen. Beim Deichgrafen haben wir den Mittagstisch abonniert. Wie die Alten. Unser Tagesablauf war immer der gleiche. Wir sind am Strand oder im Watt spazieren gegangen. Stundenlang. Um zehn lagen wir abends in unseren Betten. Zum Einschlafen haben wir eine Kassette gehört. Immer dieselbe. Elke hatte die Musik aufgenommen. Ich kenne noch immer die Reihenfolge der Lieder. Himbeereis zum Frühstück. Und es war Sommer, Tür an Tür mit Alice, und so weiter. Verrückt, nicht wahr? Meiner Mutter habe ich nichts erzählt. Sie hatte sich so über diese Reise gefreut und glaubte, ich würde endlich flügge. Dabei verlebten Rentner wohl aufregendere Urlaubstage als wir. Das hätte sie nie verstanden.«

Ein Piepton lässt mich verstummen. Er signalisiert eine Störung. Der junge Pfleger und ein Arzt kommen hereingestürmt und laufen, ohne zu zögern, zum Nachbarbett. Ihre Gesichter strahlen Konzentration aus. Trotz der Eile drängen sie den Mann mit erstaunlicher Behutsamkeit beiseite. Er ist alt. Der grüne Kittel wirkt an ihm unwürdig. Er sieht zu mir herüber. Ich starre hartnäckig das Bettlaken an. Nach einem unerträglich langen Augenblick verstummt der Ton. Ich spüre die Erleichterung im Raum. Falscher Alarm. Der Arzt streicht dem alten Mann über den Arm und lässt ihn wieder an das Bett.

»Mein Zimmer ist klein«, nehme ich im Flüsterton einen neuen Anlauf. »Toilette und Dusche auf dem Flur. Mir gefällt es. Ich kann dort endlich schlafen.«

Reinhard konnte nicht verstehen, dass mir die großen Räume in unserem Haus Angst machten. Ich konnte sie nie ausfüllen. Ihre Leere wirkte erdrückend. Er hat nur geantwortet, ich hätte doch eine Putzfrau.

»Meine Wirtin läuft nur barfuß. Und sie hat einen unglaublichen Sammeltick. Das muss man gesehen haben, sonst glaubt man es nicht. Vor allem Teddys. Ich habe noch nie so viele Teddys gesehen. Dabei passt Frau Heinrich gar nicht in diese Plüschwelt. Sie wirkt eher resolut. Sehr erdhaft. Und sehr direkt. Sie setzt sich einfach zu mir an den Frühstückstisch und mir gefällt es sogar.«

Mein Hals ist trocken. Ich habe das Gefühl, einen ganzen Roman erzählt zu haben. Ein Fenster zum Hinausschauen wäre gut. Einen Moment den Wolken hinterhersehen oder in einer Baumkrone verweilen. Aber auf der Intensivstation gibt es keine Fenster. Sie haben eine Klimaanlage. Man sieht nur die Geräte. Rote und grüne Blinksignale und die sich immer wiederholende Linie auf dem Monitor. Seinen Herzschlag. Weiße Betten. Weiße Vorhänge. Dazwischen ein bisschen Mensch.

Schwester Maike steht wieder neben mir. Ich habe sie nicht kommen hören.

»Ich muss Sie leider nach draußen schicken. Wir wollen bei Ihrem Mann den Tubus wechseln. Es wird nicht lange dauern.«

Sie sieht mich entschuldigend an, aber ich bin froh über diese Zwangspause. Bereitwillig stehe ich auf. Der alte Mann wird auch nach draußen geschickt. Für einen Augenblick habe ich freie Sicht auf das Nachbarbett. Eine Frau, sicher seine. Das Haar weiß. So ein richtig schönes Schneeweiß. Kurz geschnitten. Die Haut rosig und den Schnorchel in der Nase.

Auf dem Flur vor dem kleinen Stationszimmer riecht es nach Oregano und frisch gebackenem Käse. Das hat etwas Pietätloses. Unsinn, denke ich, sollen sie hier vor lauter Pietät verhungern?

Ich habe Durst, aber ich will nicht im Vorraum warten. Er wirkt wie ein Niemandsland. Stühle, ein paar hingeworfene Illustrierte und ein Wasserspender sollen ihn in ein Wartezimmer verwandeln. Doch es ist und bleibt die Schleuse von der Normalstation zur Intensivstation. Ständig werden die Türen aufgerissen. Ich erschrecke mich jedes Mal neu. Die Vorbeieilenden verbreiten Unruhe und eine Wichtigkeit, als ginge es um Leben und Tod. Wahrscheinlich geht es auch darum.

Das Krankenhauscafé ist noch freundlicher eingerichtet als die Eingangshalle. Prächtige Grünpflanzen und Möbel aus Rattan erinnern an einen großzügigen Wintergarten. Doch hier ist man Patient oder Angehöriger. Und man ist sprachlos. Das Krankenhaus scheint alle Worte zu schlucken, und ich bin froh, dass es nicht nur mir so geht. Ich bestelle mir ein Wasser. Da steht der alte Mann im Eingang. Er zögert. Sein akkurater Anzug passt nicht zu seinem müden Gesicht, der gebeugten Haltung. Er wirkt so hilflos und verloren. Warum wirken alte Männer auf mich rührend, während alte Frauen mich schnell ungeduldig machen?

Bevor ich anders entscheiden kann, winkt ihm meine Hand einladend zu. Er stutzt, erkennt mich und kommt an meinen Tisch. Die Andeutung einer Verbeugung, und er setzt sich. Im gleichen Augenblick bereue ich meine spontane Geste. Was soll ich mit ihm reden? Ich will mich entspannen, allein sein, nicht reden müssen. Nun ist es nicht mehr zu ändern. Wieder eine Situation, die ich eigentlich nicht wollte. Warum rausche ich da immer hinein?

Er hat sich einen Kaffee bestellt. Umständlich versenkt er zwei Zuckerwürfel, rührt lange und nimmt den ersten vorsichtigen Schluck. Er schmeckt ihm nicht. Das ist deutlich zu sehen. Sein Blick streift die Armbanduhr.

»Ich habe gleich ein Gespräch mit dem Oberarzt«, sagt er, ohne mich dabei anzusehen.

Er nimmt einen zweiten Schluck Kaffee. Dieses Mal verzieht er angewidert seinen Mund und schiebt die Tasse zur Seite.

»Ich werde ihn bitten, die Beatmungsmaschine bei meiner Frau abzustellen.«

Er erzählt das so ruhig, als plane er, für die nächsten Tage eine Aufwartefrau einzustellen. Ich versuche, nicht zu fassungslos zu starren.

»Ihre Frau ist erst gestern eingeliefert worden?«

Ohne dass ich es verhindern kann, liegt in meiner Stimme ein scharfer Vorwurf. Vielleicht überblickt er einfach die Situation nicht mehr.

»Ohne diese Maschine wird Ihre Frau wahrscheinlich sterben«, hole ich aus, um ihm die Tragweite seiner Entscheidung klarzumachen.

»Haben Sie Kinder, mit denen Sie reden könnten?«

Er sieht mich zum ersten Mal an. Seine Augen sind hellgrau und wach. Ich meine, ganz tief in ihnen ein Lächeln zu erkennen.

»Meine Frau ist bereits tot. Ist das nicht alles nur entwürdigend?«

Eine Hitzewelle durchläuft meinen Körper.

»Warum entwürdigend? Sie wird mit Sauerstoff versorgt, solange sie nicht selbst atmen kann. Geben Sie ihr doch eine Chance. Es gibt immer wieder medizinische Wunder.«

Meine Stimme ist laut und empört und erschreckt mich selbst.

Sei einfach still, Teresa. Warum regst du dich eigentlich so auf? Es ist seine Entscheidung. Seine Verantwortung.

Jetzt lächelt er. Wie mir scheint, ein wenig mitleidig.

»Seien Sie unbesorgt. Meine Frau hätte es so gewollt. Wir haben ein Patiententestament gemacht und uns ein Versprechen gegeben. Das gehe ich jetzt einlösen. Sie entschuldigen mich bitte.«

Mit diesen Worten steht er auf, rückt seinen Stuhl wieder an den Tisch und geht. In seiner Haltung ist nichts Hilfloses mehr zu erkennen.

Seine Selbstverständlichkeit macht mich wütend. Sein Lächeln noch mehr. Als wäre ich ein dummes Schulmädchen. Dabei fühle ich, dass ich hinter der Wut nur aus Neid bestehe. Ich könnte nicht sagen, was Reinhard gewollt hätte. Wir haben nie über den Tod gesprochen.

Ich trinke mein Wasser aus und gehe. Nicht zurück auf die Intensivstation. Nicht heute. Ich werde nach Horumersiel zurückfahren. Vielleicht einen Spaziergang an der frischen Herbstluft unternehmen. Vielleicht auch eine Entscheidung fällen. Ich kann sie nicht ewig hinauszögern. Sonst wird er mich vorher aufspüren. Dann wird es zu spät sein.