Читать книгу Slash - Slash - Страница 7

4 Wo willst du hin, Slash?

ОглавлениеDie Flure öffentlicher Gebäude sind überall gleich, sie unterscheiden sich nur durch ihre Farbe. Ich habe einige Reha-Zentren von innen gesehen, einige gediegener als andere, aber in ihrer klinischen Nüchternheit waren sie alle gleich. Ihre Wände waren vorwiegend weiß gestrichen und mit motivierenden Sprüchen wie »Ein Tag nach dem anderen« oder »Was zählt, ist die Reise, nicht das Ziel« verziert. Die Zimmer boten einen neutralen Hintergrund, der Menschen aus allen Schichten Anlass zur Hoffnung geben sollte. Wie jeder weiß, der eine solche Einrichtung einmal von innen gesehen hat, präsentiert ein Reha-Zentrum einen besseren Querschnitt durch die Gesellschaft als zwölf Geschworene in einem Schwurgericht. Ich habe in der »Gruppe« nie groß was gelernt; ebenso wenig habe ich in der Reha Freundschaften geschlossen oder die sich bietenden Gelegenheiten genutzt, eine neue Dope-Quelle aufzutun. Nachdem ich mich ein paar Tage unter höllischen Schmerzen im Bett gekrümmt hatte, unfähig etwas zu essen, zu sagen oder auch nur zu denken, war mir wirklich nicht nach Smalltalk. Für mich war die Gemeinschaft in einem Reha-Zentrum immer eine erzwungene - genau wie an der High School. Und genau wie an der High School passte ich da nicht rein. Keine der beiden Einrichtungen hat bei mir ihre erklärten Ziele erreicht; trotzdem habe ich in beiden etwas Wichtiges gelernt. Auf dem Weg zum Ausgang hatte ich die Gewissheit, mich besser zu kennen als zuvor.

1979 kam ich an die Fairfax High. Es war eine durchschnittliche amerikanische High School mit Linoleumböden, Schließfachreihen, einem Pausenhof und hinten rum ein paar Ecken, an denen sich eine Generation von Kids nach der anderen Kippen oder sonst was reinzog. Als öffentliche Einrichtung war sie hellgrau gestrichen, ziemlich neutral also. Draußen beim Footballplatz gab es ein prima Eckchen, wo man heimlich was einschmeißen konnte. Außerdem befand sich auf der anderen Seite vom Campus die Walt Whitman School, eine Aufbauschule für Leute ohne Hauptschulabschluss. Dort hingen die richtigen Loser herum, die Leute, denen nichts anderes übrig blieb. Das schien mir so ziemlich die Endstation zu sein, und obwohl die Szene dort sogar aus der Ferne irgendwie interessanter wirkte als der normale High-School-Campus, versuchte ich, mich von dort fernzuhalten, so gut es ging.

Mein bester Freund, Steven Adler, musste wieder zurück ins Valley, um dort auf die High School zu gehen. Er hätte für mich nicht weiter weg sein können, wäre er nach Spanien ausgewandert. Ich habe ihn ein paar Mal im Valley besucht, und immer war ich wieder genauso enttäuscht wie zuvor: Es war flach dort, trocken und heißer als bei uns in Hollywood, ganz zu schweigen davon, dass die Gegend wie eine Kulisse für eine x-beliebige Sitcom aussah: Ein Vorgarten war angelegt wie der andere, ein Leben glich dem anderen aufs Haar, und die Leute schienen auch noch darauf zu stehen. So jung ich damals auch war, ich wusste bereits, dass mit der Gegend was nicht stimmte. Ich spürte, dass die Leute hinter all der Heile-Welt-Fassade kaputter waren, als es irgendjemand in Hollywood sein konnte. Steven tat mir leid, und nachdem er erst mal weg war, zog ich mich noch mehr in meine Gitarrenwelt zurück. Ich ging morgens zur Schule und trug mich ein, damit es so aussah, als wäre ich jeden Tag dort, aber meistens blieb ich nur die ersten drei Stunden und verbrachte den Rest des Tages damit, auf der Tribüne am Footballplatz Gitarre zu spielen.

Es gab nur ein Fach, mit dem ich an der High School etwas anfangen konnte, entsprechend war es auch das einzige, in dem ich eine Eins hatte: Musiktheorie bei Dr. Hummel. Wir lernten dort, eine Komposition in ihre Grundbestandteile zu zerlegen, sie also im Endeffekt mathematisch zu definieren. Ich lernte, mit Taktvorzeichnungen, Dreiklängen, Akkordstrukturen und dergleichen umzugehen, indem ich die dem allem zugrunde liegende Logik verstehen lernte. Ein Instrument haben wir dabei nie auch nur berührt; unser Lehrer veranschaulichte uns die Theorien auf dem Klavier, und damit hatte es sich, es ging allein um Theorie. Obwohl ich in Mathe ansonsten lausig war, machte ich mich ganz gut in Musiktheorie, und es war das einzige Fach, in dem ich nie fehlte. Und das, obwohl ich jede Stunde das Gefühl hatte, die Lektion bereits zu können. Ich habe nie bewusst etwas davon auf mein Gitarrenspiel angewandt, denke aber mal, dass sich die Kenntnisse in Notation, die ich mir dort angeeignet habe, unbewusst festgesetzt und daher auch irgendwie auf mein Spiel gewirkt haben. In Musiktheorie gab es die merkwürdigsten Typen, wie zum Beispiel Sam, ein Jude mit drahtigen kleinen Locken, der wie ein Weltmeister Klavier spielen konnte, und Randy, ein langhaariger Chinese, der der absolute Metalfreak war. Randy besaß eine Aerosmith-Jacke aus Satin und hielt Keith Richards und Pete Townshend für Luschen. Eddie Van Halen war für ihn Gott. Wir freundeten uns schließlich an, und ich freute mich auf unsere täglichen Gespräche nicht weniger als auf den Kurs, in dem größtenteils Musiker saßen, und man unterhielt sich eben über nichts anderes als über Musik.

In anderen Fächern lief es für mich weit weniger glatt. Es gab da einen Lehrer, der meinte, an mir ein Exempel statuieren zu müssen, als ich mal im Unterricht eingepennt war. Ich arbeitete damals abends in einem Kino, und so kann es durchaus sein, dass ich müde war - wahrscheinlicher aber ist, dass ich mich tödlich gelangweilt habe, weil ausgerechnet Sozialkunde auf dem Stundenplan stand. Wie ich nachher erfahren habe, unterbrach der Lehrer die Stunde, um mit der Klasse das Konzept des Stereotyps zu besprechen. Er wies darauf hin, dass ich lange Haare hatte und im Unterricht schlief, und damit veranschaulichte er die Bedeutung des Worts »Stereotyp«. Er kam zu dem Schluss, dass ich Rockmusiker sei und wahrscheinlich keine größeren Ambitionen im Leben hätte, als laute Musik zu machen. Dann weckte er mich auf und stellte mir ein paar spitze Fragen.

»Ich gehe mal davon aus, dass du Musiker bist, stimmt's?«, fragte er. »Was spielst du denn?«

»Ich spiele Gitarre«, sagte ich. »Und was für Musik machst du?« »Rock'n'Roll, nehm' ich mal an.« »Laut?«

»Ja, ziemlich laut.«

»Da habt ihr es, der junge Mann hier ist das perfekte Beispiel eines Stereotyps.«

Ich bin nach dem Aufwachen grundsätzlich schlecht drauf, und das brauchte ich mir nun wirklich nicht bieten zu lassen. Ich stand auf, ging nach vorn, kippte seinen Schreibtisch um und verschwand. Da man mich zuvor schon mal mit Pot erwischt hatte, bedeutete der Zwischenfall das Ende meiner Karriere an der Fairfax High.

Ich habe mehr über meines gleichen bei den inoffiziellen Freistunden erfahren, während derer sich Schüler aller Klassen aus der Fairfax und aus anderen High Schools am Ende einer langen unasphaltierten Straße oben am Fuller Drive trafen. Die Fuller Estates, so der Name der Anlage, lagen hoch oben in den Hollywood Hills. Heute gibt es da nur noch eine leere Stelle an einer Kurve am Wanderpfad durch den Runyon Canyon. Ende der 70er, Anfang der 80er jedoch war das ein Treffpunkt für desillusionierte Jugendliche, und zuvor war es noch etwas weit Interessanteres gewesen, nämlich das Haus, das Errol Flynn in den 1920er-Jahren bewohnt hatte. Es lag auf einem riesigen Grundstück auf der Kuppe eines weitläufigen Hügels mit Blick auf L. A. In meiner Kindheit war das Anwesen bereits völlig verfallen, und 1979 war es eine Ruine, es gab praktisch nur noch das Fundament, die Grundmauern und den leeren Pool. Es war ein imposantes Wrack, das einen Wahnsinnsblick auf die Stadt bot.

Die bröckelnden Mauern des Halbgeschosshauses waren der reinste Irrgarten, und dank der Abgelegenheit war es ein perfektes Fleckchen für Drogenfreaks jeden Alters. Nachts war es dort zappenduster, weil es weit und breit keine Straßenbeleuchtung gab. Aber irgendjemand hatte immer ein Radio dabei. Da oben war ich das erste Mal auf Acid, und das war auch das erste Mal, dass ich Black Sabbath hörte. Total auf einem Trip starrte ich gerade Löcher in den schwarzen Sternenhimmel über den Fuller Estates, als jemand volle Kanne »Iron Man« laufen ließ. Ich weiß nicht, ob ich genau ausdrücken kann, was dabei in mir vorging, aber der bombastisch-apokalyptische Riff des Songs elektrisierte mich durch und durch.

Der Ort und die ganzen Leute dort hätten geradewegs aus einem Teeniefilm aus den 70ern stammen können. Und tatsächlich hat der Film Wut im Bauch mit dem jungen Matt Dillon die Atmosphäre dort perfekt eingefangen: ein Haufen völlig ausrastender texanischer Problemkinder auf Drogen, die von ihren Eltern derart ignoriert werden, dass sie ihre ganze Stadt als Geisel nehmen. Die Eltern der Kids in diesem Film, und ich wette, das galt auch für die Eltern der Kids, die bei den Fuller Estates herumhingen, hatten keine Ahnung, was ihre Sprösslinge den ganzen Tag trieben. In seinen aggressivsten und realistischsten Szenen bietet der Film eine authentische Darstellung der Jugendkultur dieser Zeit: Die Eltern der meisten Kids hatten entweder nicht genügend Interesse an ihrem Nachwuchs oder dachten, sie machten es schon richtig, wenn sie ihren Kindern einfach vertrauten.

Als ich auf der High School war, gab es für die Kids nur wenige hippe Modetrends. Dank Pat Benatar und David Lee Roth machte sich der Einfluss von Spandex bemerkbar - ein Trend der farbenprächtige Spuren hinterließ: Die Mädchen trugen hautenge, tief ausgeschnittene Bodysuits in Neonfarben, und einige Typen standen ihnen dabei in fast nichts nach. Ich erinnere mich noch daran, während meiner Zeit auf der Junior High Capezio-Tanzschuhe gesehen zu haben, aber Gott sei Dank waren die out, als ich an die High School kam. Was die Haare angeht, waren immer noch Farrah Fawcett und Don Johnson angesagt. Mir war das viel zu gewöhnlich, und cool fand ich das beim besten Willen nicht.

Großen Einfluss hatte auch der Film American Gigolo, der den Niedergang eines von Richard Gere gespielten Dressmans nachzeichnet. Es war das schlimmste, was den Teenagern in Hollywood passieren konnte, weil jedes Mädchen, das den Film gesehen hatte, ihre Welt danach auszurichten begann. Dreizehn-, vierzehn-, fünfzehnjährige Mädchen zogen sich urplötzlich so an, als seien sie fünfundzwanzig und träumten von älteren Typen in edlem Zwirn. Ich habe das nie verstanden, aber ich kannte nicht wenige Mädchen, die mit fünfzehn anfingen, sich viel zu viel Make-up ins Gesicht zu schmieren, mit neunzehnjährigen oder noch älteren Typen auszugehen und zu koksen. Es war schlimm, wirklich zum Heulen. Zahlreiche dieser Mädchen wurden zu Opfern der Szene, noch bevor sie alt genug waren, um sich ein Bier zu kaufen. Sie hatten einen derartigen Vorsprung, dass das Leben sie abservierte, noch bevor es für sie richtig begonnen hatte.

Ich sah keinem der anderen Kids an der Schule irgendwie ähnlich, und meine Interessen hoben mich ganz gewiss von ihnen ab. Ich habe lange Haare und trage T-Shirts, Jeans und Vans oder Chucks, seit ich mir meine Klamotten selbst aussuchen kann. Sobald ich auf die High School ging, interessierte ich mich nur noch für Musik und meine Gitarre. Ich habe nie auch nur einen der Trends mitgemacht, denen meine Altersgenossen irgendwann verfallen sind; ich war im Prinzip ein Relikt. Das war schon immer etwas paradox: Ich fiel auf, ohne die Aufmerksamkeit wirklich auf mich lenken zu wollen; ich riss mich nicht darum. Wie auch immer, ich war daran gewöhnt, ein Außenseiter zu sein. Ich habe so oft die Schule gewechselt, dass ich ewig der Neue war - und in den Augen meiner Schulkameraden war ich wohl außerdem noch ein Freak.

Da war es auch nicht gerade hilfreich, dass ich auf den ersten Blick nicht einzuordnen war: Ober-, Mittel- oder Unterschicht, weiß, schwarz, die Leute wussten nicht, wo sie mich hinstecken sollten. Als ich älter wurde und meine Adresse sich ständig änderte, wurde mir klar, warum Mom immer so lange über dem Anmeldeformular einer neuen Schule saß, bevor sie ihre Kreuze machte: Wenn ich in bestimmten Gegenden als Schwarzer in den Akten stand, dann bestand die Möglichkeit, dass man mich irgendeiner Quote wegen einem weit abgelegenen Bezirk mit einer schlechteren Schule zuordnete, während ich als Weißer in eine bessere Schule gleich die Straße runter hätte gehen können. Ich habe an der High School nie eine persönliche Nische gefunden, jedenfalls nicht auf der Basis irgendeiner Rassenzugehörigkeit, die mir nur dann zum Problem wurde, wenn sie das in den Augen eines anderen war. Ich bin mein Leben lang immer wieder in Situationen geraten, in denen »aufgeschlossene« Zeitgenossen ihr Verhalten mir gegenüber anpassten, weil sie nicht wussten, ob sie mich für schwarz oder weiß halten sollten. Als Musiker fand ich es immer wieder witzig, Brite und Schwarzer zu sein, wo doch so viele amerikanische Musiker anscheinend nur zu gern Briten wären und so viele britische Musiker sich redlich Mühe gegeben haben, schwarz rüberzukommen, vor allem in den 60er-Jahren. Auch in dieser Hinsicht war ich anders als alle anderen. Immerhin kann ich die rassistisch motivierten Konfrontationen, denen ich mich stellen musste, an einer Hand abzählen. Zu denen kam es, nachdem ich in den 80er-Jahren in das blütenweiße Metal-Universum eingetaucht war. Einmal geriet ich im Rainbow mit Chris Holmes von W. A. S. P. aneinander. Duff hatte Chris sagen hören, dass »Nigger« nicht Gitarre spielen sollten. Er hat es mir nicht ins Gesicht gesagt, mich aber ganz offensichtlich damit gemeint. Soweit ich mich erinnere, hat Duff es mir später erzählt, und als ich Chris das nächste Mal sah, stellte ich ihn zur Rede. Er lief davon. Abgesehen davon, dass es mir gegenüber beleidigend war, ist es mit das Dümmste und Albernste, was ich je gehört habe, und das auch noch aus dem Munde eines Musikers.

Ich suchte mir an der High School meinen eigenen Freundeskreis, dazu zählten Leute, die alle irgendwie einzigartig und anders als alle anderen waren. Meine besten Freunde, Matt und Mark, waren in dieser Zeit für mich prägend. Matt Cassel ist der Sohn von Seymour Cassel, einem der größten Charakterdarsteller der letzten fünfzig Jahre. Seymour hat seit den 60er-Jahren in fast zweihundert Filmen mitgespielt, allen voran in denen von John Cassavetes, mit dem er eng befreundet war. Er hat in vielen Filmen und Fernsehserien mitgewirkt, die ich hier nicht alle aufzählen kann. In den letzten Jahren hat er viel mit Wes Anderson gedreht, zum Beispiel Rushmore, Die Royal Tenenbaums und Die Tiefseetaucher. Seymour ist eine Legende in Hollywood; er hat schon Indie-Produktionen unterstützt, bevor das angesagt war (es entsprach seiner Philosophie, eine Rolle, die ihm etwas bedeutete, für den Preis des Flugtickets zu übernehmen). Außerdem gehörte er lange Zeit zu den Filmleuten, die gerne wild und lange feierten, wie John Cassavetes, Ben Gazzara und Roman Polanski, um nur ein paar zu nennen.

Ich konnte jederzeit zu Matt kommen, in seinem Zimmer stundenlang Gitarre spielen und Sachen von den Platten lernen, die er besaß: Pat Travers' Live, AC/DCs neuestes Album Back in Black - Alben, die mir so viele neue Riffs bescherten, dass ich Stunden und Aberstunden daran zu lernen hatte. Die Cassels wohnten in der Nähe des Sunset Boulevard in der Kings Road, direkt hinter dem Riot Hyatt, gleich neben einem Holzhaus, in dem am laufenden Band Pornos gedreht wurden, während Seymour im Garten hinter seinem Haus Pot anbaute. Das Holzhaus, das heute noch steht, machte den Aufenthalt bei Matt umso interessanter, weil wir da rübergehen und mit den Pornomädels abhängen konnten. Es mochte sich zwar nicht gehören, aber die Girls hatten ihren Spaß daran, uns Jungs aufzugeilen, indem sie miteinander rummachten, während wir nur frustriert zuschauen durften.

Seymour gab die besten Partys, und er hatte seine Kinder so gut erzogen, dass er ihnen vertrauen konnte, wenn er sie dabei mitmischen ließ. Meine Mutter kannte Seymour, hätte aber nie und nimmer gutgeheißen, was in seinem Haus abging. Auf Seymours Partys konnte man tun, was man wollte, und es ging immer hoch her. Seine Kinder Matt und Dilynn waren so clever und eigenständig, dass er sich um sie nicht zu sorgen brauchte; sie hatten sich inmitten dieser verrückten Szene längst zu eigenen Persönlichkeiten entwickelt. Seymours Frau Betty lebte praktisch in ihrem Schlafzimmer; es war ein dunkles, ominöses Geheimnis für mich, was da oben abgehen mochte. Und weil Seymour durchaus ein strenges Regiment in seinem Haus führte, ließ Matt nur einige wenige auserwählte Freunde in seine Welt, von denen ich einer war.

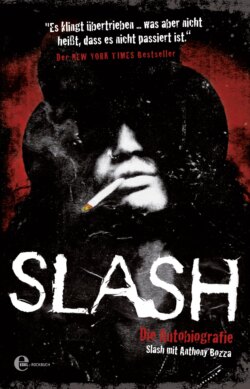

Eines Tages sah Seymour mich an und gab mir einen Namen, der ihm offensichtlich mehr sagte, als der, den meine Eltern mir gegeben hatten. Es war während einer seiner Partys. Ich ging von Zimmer zu Zimmer, auf der Suche nach Gott weiß was, als er mir plötzlich seine Hand auf die Schulter legte, mich fixierte und sagte: »Hey, Slash, wo soll's denn hingehen? Wo willst du hin, Slash?«

Offensichtlich hatte der Name was. Diejenigen meiner Freunde, die ebenfalls bei Seymour abhingen, nannten mich danach auch an der Schule »Slash«, und es dauerte nicht lange, bis alle, die mich kannten, mich nur noch »Slash« nannten. Damals hielten meine Freunde und ich »Slash« einfach für einen total coolen Namen. Es vergingen Jahre, bis sich endlich eine Gelegenheit bot, Seymour darauf anzusprechen, und er mir erklärte, was es damit auf sich hatte. Ich war damals auf Tour für die Use Your Illusion-LPs, und wir machten gerade Station in Paris; meine Mutter war dabei, und zufällig war auch Seymour gerade dort. Wir aßen irgendwo zu dritt zu Abend, und Seymour erklärte mir, dass der Spitzname, den er mir damals gegeben hatte, für ihn die Rastlosigkeit zum Ausdruck brachte, mit der ich ständig irgendeiner Sache mit vollem Einsatz hinterherlief. Er war stolz darauf, dass ich mir einen Namen gemacht hatte und dass er dessen Urheber war. Er hatte mich »Slash« genannt, weil ich keine fünf Minuten stillstehen konnte. Für ihn war ich einer, der nichts anbrennen ließ und ständig kurz davor stand, etwas anzustellen. Er hatte recht - ich war schon immer jemand, der eher kam oder ging, als irgendwo rumzusitzen. Ich bin ständig in Bewegung, einer, der sich oft mit demselben Satz verabschiedet, mit dem er einen begrüßt. Und Seymour hat diesen Charakterzug in einem Wort auf den Punkt gebracht.

Ich bin bei Seymour etlichen interessanten Leuten begegnet - sogar den Rolling Stones. Nach einem Auftritt im L. A. Coliseum kamen sie auf eine Aftershowparty bei ihm vorbei. Ich hatte ihre Show an dem Abend gesehen; sie hatten »You Can't Always Get What You Want« mit so viel Gefühl gespielt, dass ich es nie vergessen werde. Ich habe es damals geschafft, Ronnie Wood die Hand zu drücken; ich war fünfzehn und hatte keine Ahnung, dass er mal einer meiner besten Freunde werden sollte. London, meinen ersten Sohn, zeugte ich sogar in seinem Haus.

Der zweite enge Freund meiner High-School-Tage, Mark Mansfield, ist seit der Schulzeit immer wieder mal in meinem Leben aufgetaucht und wieder daraus verschwunden. Marks Vater, Ken, war Plattenproduzent und seine Stiefmutter war Sängerin. Seine leibliche Mutter wohnte in Santa Barbara, wohin er sich oft mal absetzte, wenn er Ärger hatte, und den hatte er nicht zu knapp. Marks Familie wohnte in einem wirklich schönen Haus über dem Sunset Boulevard, und Mark hatte etwas von James Dean mit einem Touch Dennis Hopper. Es gab nichts, was er nicht ausprobiert hätte, und er nahm jede Herausforderung an. Und was er machte, das machte er mit Begeisterung und strahlender Miene, was langsam, aber sicher dazu führte, dass er auf Abwege geriet: Jugendarrest, Entziehungskuren und dergleichen mehr. Mark rief mich einmal um zehn Uhr morgens an, um mir zu sagen, er und ein Freund wären gerade irgendwo am Mulholland Drive mit dem Wagen der Mutter seines Kumpels von der Straße abgekommen. Sie hatten ihn aus der Zufahrt des Hauses der gerade abwesenden Mutter geklaut und waren über die Straßenbegrenzung hinaus in den Canyon gecrasht. Zu ihrem Glück waren sie in einer Baumkrone gelandet und hatten so wenigstens wieder auf die Straße zurückklettern können. Es überraschte mich nicht, dass Marks nächster Anruf nach diesem Zwischenfall aus dem Exil bei seiner Mutter in Santa Barbara kam.

Kaum war ich in der Lage, drei Akkorde zu spielen und ein Solo zu improvisieren, dachte ich auch schon über eine eigene Band nach. Steven war nicht mehr da, er war ins Valley zurückgegangen, also legte ich alleine los. Ich hatte schon während meiner letzten Tage an der Junior High versucht, eine Band zu gründen, aber daraus war nichts geworden. Ich hatte einen Bassisten aufgetrieben und dazu einen Drummer, dessen Mutter an der Fairfax High Französisch unterrichtete. Es war meine erste Erfahrung mit einem temperamentvollen, um nicht zu sagen cholerischen Drummer; er brauchte nur einen Fehler zu machen, schon schmiss er sein ganzes Schlagzeug um. Dann konnten wir warten, bis es wieder aufgebaut war. Unser Bassist war der Hammer. Er hieß Albert, und wir coverten Rainbow-Songs wie »Star-gazer«. Dummerweise hatte Albert am Mulholland Drive einen Unfall mit dem Rad, mit der Folge, dass er gut einen Monat im Koma lag. Da lag er dann, die Beine gespreizt, im Streckverband, mit Nägeln in Hals und Beinen - und alles war hin. Als er wieder in die Schule kam, lief er apathisch rum und hatte jeden Ehrgeiz, noch mal einen Bass in die Hand zu nehmen, verloren.

Meinen ersten professionellen Gig hatte ich in Al's Bar mit einer Band, die aus Freunden von Dad bestand. Mein Vater war furchtbar stolz auf meine Liebe zur Gitarre und gab bei seinen Freunden mächtig mit mir an. Ich weiß nicht mehr genau, wie es zu meiner Teilnahme an dem Gig kam - ihrem Gitarristen musste wohl was passiert sein -, jedenfalls überredete Tony sie, mich mitspielen zu lassen. Ich bin sicher, sie zweifelten, ob ich der Richtige für den Job war. Aber ich stellte mich einfach mit auf die Bühne und legte los. Sie spielten Zwölf-Takt-Blues und Coverversionen von Songs, die auf Bluesstandards basierten, wofür ich ein Gespür hatte. Der Auftritt brachte mir Freibier ein, und das machte es zu einem wirklich professionellen Gig.

In meinem Freundeskreis an der High School gab es mehrere Gitarristen. Mit Adam Greenberg lernte ich einen Drummer kennen, und zusammen trafen wir auf Ron Schneider, der Bass spielte. Wir gründeten ein Trio und nannten uns Tidus Sloan. Ich habe bis heute keine Ahnung, was der Name bedeuten sollte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn von Phillip Davidson hatte (auf den ich gleich noch zu sprechen komme). Eines Abends, als Phillip zusammenhanglos vor sich hin brabbelte, soviel weiß ich noch, habe ich versucht, genauer zu ergründen, was er sagt.

»Tidus ally sloan te go home«, sagte er. Oder jedenfalls verstand ich das.

»Was?«, fragte ich ihn.

»Tid us all de sloans to ghos hum«, sagte er. Oder jedenfalls dachte ich das.

»Hey, Phillip, was willst du 'n damit sagen?«

»I'm stelling you to tidus these sloans ta grow fome«, sagte er. »Tidus sloans to go home.«

»Okay, Mann«, sagte ich. »Cool.«

Ich denke mal, er wollte, dass ich den Mädchen in seiner Bude sagte, sie sollten nach Hause gehen, aber ich dachte nur: »Tidus Sloan« - was zum Geier das auch bedeuten soll, es ist ein cooler Name für eine Band.

Tidus Sloan war eine reine Instrumentalgruppe, weil wir nie einen Sänger fanden, und selber singen wollte ich auf keinen Fall. Offen gesagt, ich eigne mich nicht als Frontman, ich finde es schon anstrengend genug, überhaupt irgendwo hinzugehen und mit den Leuten zu reden. Ich wollte nur Gitarre spielen; ansonsten wollte ich meine Ruhe. Wie auch immer, Tidus Sloan spielte frühe Sachen von Black Sab-bath, Rush, Led Zeppelin und Deep Purple, nur ohne Sänger. Wir waren retro, bevor es retro überhaupt gab.

Wir übten in Adams Garage, was seine Mutter schier in den Wahnsinn trieb. Sie und die Nachbarn beschwerten sich in einer Tour, was verständlich war, denn für eine Wohngegend spielten wir viel zu laut. Adams Mutter hieß Shirley, und ich habe ihr zu Ehren einen Cartoon gemalt: Er zeigt eine Frau in einem Türrahmen, die aus Leibeskräften schreit: »Nicht so laut! Ich halt den Lärm nicht mehr aus!« Der Boden des Zimmers ist voll mit leeren Bierdosen, und auf dem Bett liegt ein Typ mit langen Haaren, der völlig selbstvergessen Gitarre spielt.

Meine Karikatur von Shirley inspirierte mich zu meiner ersten Tätowierung, auch wenn ihr die Figur, die ich mir schließlich auf den Arm stechen ließ, überhaupt nicht ähnlich sieht - meine Version hat Riesentitten und die Haare von Nikki Sixx, wogegen die richtige Shirley alt und feist war und am liebsten in Lockenwicklern rumlief. Obwohl - große Titten hatte sie auch. Das Tattoo habe ich mir mit sechzehn machen lassen, und zwar auf den rechten Arm; darunter steht »Slash«. Adam erklärte mir irgendwann, dass Shirley sich nur wegen mir so aufregte. Ich hatte von Mark Mansfields Stiefmutter eine Talkbox ergattert, eine Art Verstärker mit einem durchsichtigen Schlauch dran, der es einem Musiker erlaubt, den Klang des Instruments, das er darüber laufen lässt, durch Mundbewegungen zu verändern. Offensichtlich erinnerten Shirley die Töne, die ich damit machte, an ihren Gatten, der erst wenige Jahre zuvor an Kehlkopfkrebs gestorben war. Er hatte einen künstlichen Kehlkopf gehabt, und da meine Töne seiner Stimme so sehr glichen, konnte sie es einfach nicht ertragen, mich zu hören. Natürlich habe ich danach die Talkbox bei ihr zu Hause nicht mehr benutzt.

Es gab an meiner High School noch ein paar andere Gitarristen und auch andere Bands, etwa Tracii Guns und seine Band Pyrhus. Ich war eine Zeit lang, als ich zu spielen anfing und noch keine elektrische Gitarre hatte, ziemlich neidisch auf Tracii; er hatte nämlich eine schwarze Les Paul (eine originale) und einen Peavey Amp, und ich werde nie vergessen, wie ich dachte: Der Mann ist gut. Wenn irgendwo eine Party stattfand, gingen wir hin, um uns die Band anzuhören, und umgekehrt war es genauso - so etwas wie Konkurrenzkampf lag in der Luft.

Während meiner High-School-Zeit begann ich, mit allen möglichen Musikern abzuhängen, die ich irgendwo traf. Es gab da ein paar Typen in meinem Alter und einige, die älter waren als ich, die noch voll auf Deep Purple standen, Typen, bei denen sich im Kopf nichts mehr tat und die viel zu alt waren, um noch mit High-School-Kids abzuhängen. Der Beste von ihnen war Phillip Davidson, den ich schon erwähnt habe. Er hat nicht nur meiner ersten Band ungewollt ihren Namen gegeben, er hatte auch eine Stratocaster, was nun echt eine große Sache war. Außerdem schienen seine Eltern nie zu Hause zu sein. Phillip wohnte in einem vergammelten Haus in Hancock Park, in einem total von Unkraut überwucherten Garten, und wir machten dort Tag und Nacht einen drauf. Wir Teenager gaben dort Partys mit Bier vom Fass, und weit und breit waren keine Eltern zu sehen, nur Phillip und seine beiden verkifften Brüder.

Ich habe mich immer gefragt, wo Phillips Eltern wohl abgeblieben sein mochten. Man kam sich vor wie bei den Peanuts: lauter Kinder und nicht eine Autoritätsperson. Es war mir ein Rätsel; ich dachte ständig, Phillips Eltern würden jeden Augenblick zur Tür hereinkommen, aber sie kamen nie. Und ich hatte immer das Gefühl, der Einzige zu sein, der sich diese Gedanken machte. Phillip erwähnte seine Eltern zwar schon, schließlich gehörte ihnen das Haus, aber sie schienen nie in Erscheinung zu treten. Und es war auch nicht so, dass sie sich irgendwo hätten verstecken können; das Haus hatte nur ein Erdgeschoss, und da gab es nicht mehr als vier Zimmer. Womöglich hatten die drei Brüder sie hinter dem Haus verscharrt, wer weiß. Und falls sie dort lagen, hat man sie unter Garantie nie gefunden, so hoch wie der Müll dort lag.

Phillip spazierte immer von Zimmer zu Zimmer, einen Joint oder eine Zigarette oder was auch immer in der Hand, und erzählte Geschichten, die endlos wirkten, weil er so furchtbar langsam sprach. Er war ein hochgewachsener schlaksiger Kerl mit einem Ziegenbärtchen, Sommersprossen und langen kastanienbraunen Haaren. Und er war immer breit, und ich meine wirklich breit. Manchmal lachte er in sich hinein, aber ansonsten blieb er ziemlich ausdruckslos. Seine Augen schienen ewig geschlossen, so stoned war er.

Angeblich konnte Phillip auf seiner Uralt-Strat Hendrix und weiß der Teufel was spielen, aber ich habe nichts dergleichen gehört. Eigentlich habe ich ihn überhaupt nie spielen hören. Ich erinnere mich nur noch, dass er Deep Purple auflegte, wann immer ich rüberkam. Er war so ausgebrannt, dass es fast schon wehtat, mit dem Typ abzuhängen. Ich sehe grundsätzlich das Beste in den Menschen, es spielt für mich verdammt noch mal keine Rolle, was sie für Macken haben. Aber Phillip? Ich wartete vergeblich darauf, dass was Tolles passierte, irgendein kleiner Funke, der irgendeine Flamme in ihm auflodern ließ, die womöglich sonst keiner sah. Ich wartete geschlagene zwei Jahre, die ganze High-School-Zeit hindurch, doch nichts in der Art geschah. Kein einziges Mal. Aber eine Stratocaster hatte er.

Alles in allem lief das mit Tidus Sloan ganz gut für eine High-School-Band. Wir spielten in der Aula unserer Schule und auf vielen lärmigen High-School-Partys, auch auf meiner eigenen Geburtstagsfeier. Als ich sechzehn wurde, gab Mark Mansfield eine Party für mich im Haus seiner Eltern in den Hollywood Hills, und meine Band hatte sich darauf vorbereitet, dort zu spielen. Meine Freundin Melissa schenkte mir zum Geburtstag ein Gramm Koks, und ich lernte an dem Abend eine wertvolle Lektion: Spiel bloß nicht Gitarre, wenn du auf Koks bist! Ich zog mir ein paar Lines hoch, bevor wir auf die Bühne gingen, und brachte kaum einen vernünftigen Ton zuwege; es war wirklich peinlich. Und so geschah es auch bei den wenigen anderen Gelgenheiten, als ich den Fehler wiederholt habe: Es hörte sich einfach alles falsch an, ich fand meinen Groove nicht, und eigentlich hatte ich noch nicht mal Lust zu spielen. Ich kam mir vor, als hätte ich nie im Leben eine Gitarre in der Hand gehabt - nur das erste Mal auf Skiern kam ich mir noch unbeholfener vor.

Wir spielten vielleicht drei Songs, bevor ich aufhörte. Ich habe damals gelernt, mir jede Art von Lustbarkeit für die Zeit nach dem Konzert aufzusparen. Ich kann trinken und spielen, kenne aber meine Grenzen; und was Heroin anbelangt - nun, darauf kommen wir später, weil das ein ganz anderes Problem ist. Auf jeden Fall habe ich gelernt, mit dieser Art von Sucht nicht zu touren.

Der ausgefallenste Gig von Tidus Sloan war auf einer Bat-Mizwa irgendwo draußen am Arsch der Welt. Adam, Ron und ich knallten uns eines Abends was bei den Teergruben von La Brea, als wir ein Mädchen kennenlernten, die uns fünfhundert Mäuse dafür bot, auf der Geburtstagsparty ihrer Schwester zu spielen. Als sie merkte, dass wir an ihrem Angebot nicht sonderlich interessiert waren, begann sie, die Namen einiger Promis fallen zu lassen, »Freunde ihrer Familie«, die dort wären -zum Beispiel Mick Jagger. Wir blieben skeptisch, aber nach ein paar Stunden hatte sie die Party zum größten Happening von L. A. aufgebauscht, und so packten wir unser Equipment und so viele Freunde wie in Matts Pickup irgendwie reingingen und fuhren zu unserem Gig. Die Party fand in einem Haus statt, das zwei Fahrtstunden von Hollywood entfernt lag - gut eindreiviertel Stunden weiter weg als erwartet. Wir fuhren so lange, dass wir, als wir ankamen, nicht mal mehr wussten, wo wir eigentlich waren. In dem Augenblick, als wir auf das Grundstück fuhren, verlor ich den Glauben daran, dass in diesem Haus die Party des Jahres stattfinden sollte - mit all den Stars. Es war ein kleines altmodisches Haus, ein Haus für alte Leute. Im Wohnzimmer lag ein blauer Noppenteppich, die Polstermöbel hatten durchsichtige Schonbezüge aus blauem Vinyl und an den Wänden hingen Familienporträts und allerhand Porzellan. Angesichts der geringen Größe des Hauses hatten die Besitzer definitiv zu viel Kram reingestellt.

Wir waren einen Tag zu früh dran und schliefen im Gästehaus. Es war eine gastfreundliche Geste, aber eine ziemlich dumme Idee, und um die Wahrheit zu sagen, machte diese anständige jüdische Familie einen ziemlich geschockten Eindruck, als wir ankamen. Wir bauten unser Equipment noch am selben Abend auf der Veranda auf, wo man für die Vorstellung am nächsten Abend Tische und Stühle und eine kleine Bühne aufgestellt hatte. Dann begannen wir, uns ordentlich zuzudröhnen; immerhin hatten wir eine Ladung Sprit mitgebracht. Wir kippten uns das Zeug zwischen die Kiemen und taten unser Bestes, im Gästehaus zu bleiben, aber unglücklicherweise war unser Vorrat irgendwann aufgebraucht, sodass uns nichts anderes übrig blieb, als ins Haus einzubrechen, um ein paar Pullen zu organisieren. Leider wurden wir ziemlich schnell fündig. Wir entdeckten Wodka, Whiskey, Manischewitz und eine ganze Reihe anderer harter Sachen, die nicht dazu gedacht waren, direkt aus der Flasche getrunken zu werden. Aber wir soffen alles durcheinander. Es war der Anfang eines langen, eines sehr langen Wochenendes - für uns, unsere Gastgeber und die vielen Gäste, die am folgenden Vormittag einzutrudeln begannen.

Im Lauf der Nacht nahmen wir, also die Band und unsere Freunde, das Gästehaus derart auseinander, das es fast alles in den Schatten stellte, was später mit den Guns abging. Die Badewanne war völlig vollgekotzt. Als ich mit einem Mädchen im Bad auf dem Waschbecken saß, brach es aus der Wand - das Wasser schoss nur so durch die Gegend, bis wir den Haupthahn abgesperrt hatten. Es sah ganz so aus, als hätten wir die Bude absichtlich verwüstet, aber größtenteils waren das nur Nebeneffekte. Zu meiner Entschuldigung darf ich jedoch sagen, dass ich nicht der Schlimmste von allen war: Ich habe nicht in den Eintopf gekotzt. Das Gericht nach einem traditionellen Rezept, das bei keiner Bar- oder Bat-Mizwa fehlen darf, hatte man über Nacht auf dem Herd im Gästehaus stehen lassen, damit es für den nächsten Tag fertig war. Irgendwann während des Abends hob einer unserer Freunde den Deckel an, kotzte in den Pott und legte den Deckel wieder darauf, ohne irgendjemandem etwas zu sagen - und ohne den Herd auszuschalten. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie es war, am nächsten Morgen auf dem Boden aufzuwachen, mit höllischen Kopfschmerzen, Glasscherben an der Backe und dem Duft von Eintopf mit Kotzbrocken in der Luft.

Leider war das für die arme Familie noch nicht das Ende der Horrorshow. Wir hatten keinen Sprit mehr; wir hatten alles gesoffen, was wir mitgebracht und was wir in der Nacht zuvor im Haus gestohlen hatten, also stürzten wir uns gleich früh morgens, als wir zu üben begannen, auf den Stoff von der Bar, die man im Freien aufgebaut hatte. Später, als die ganze Verwandtschaft eintrudelte, spielten wir ziemlich laut, und keiner wusste, was er tun oder sagen sollte, obwohl durchaus der eine oder andere Vorschlag geäußert wurde.

Eine forsche kleine alte Dame kam zu uns herüber und übte konstruktive Kritik.

»Hey, Sie, junger Mann, Sie sind zu laut!«, sagte sie und guckte mit zusammengekniffenen Augen zu uns hoch. »Meinen Sie, Sie könnten das etwas leiser machen? Es gibt hier Leute, die sich unterhalten wollen!«

Die Oma mit den schwarz gerahmten Flaschenböden vor den Augen war richtig elegant in ihrem Designerkostüm, und so klein sie auch war, sie besaß Autorität. Sie fragte, ob wir nicht auch was »Bekanntes« drauf hätten, also taten wir unser Bestes, ihrem Wunsch nachzukommen, und spielten sämtliche Deep-Purple- und Black-Sabbath-Songs, die wir kannten. Sie hatten zwar Stühle vor die Bühne gestellt, aber mit Ausnahme einiger Sechs- bis Achtjähriger saß die ganze Gesellschaft am hinteren Ende. Einige taten fast so, als würde es draußen regnen: Als ich mal den Kopf hob, sah ich, dass sich alle ins Wohnzimmer gequetscht hatten, obwohl es nicht den geringsten Grund gab, die frische Luft zu meiden - von unserem Lärm mal abgesehen.

Als wir merkten, dass wir die Partygäste total verschreckt hatten, versuchten wir, sie wieder zu versöhnen, indem wir das Tempo drosselten: Wir spielten eine Heavy-Metal-Version von »Message In A Bottle«. Als das keine Wirkung zeigte, versuchten wir es mit anderen beliebten Songs, die wir so kannten; wir spielten »Start Me Up« - immer und immer wieder und natürlich ohne Gesang.

Es hatte keinen Sinn; unsere halbstündige Version lockte die Leute nicht aus dem Haus. Aus Verzweiflung spielten wir Morris Alberts »Fee-lings« in der Version von Jimi Hendrix. Aber auch das rührte niemanden, also sahen wir das als unseren Schwanengesang an und machten uns aus dem Staub.

Es mag den einen oder anderen überraschen, aber noch bevor ich in einer Band spielte, hatte ich regelmäßig zu arbeiten angefangen, um mir das Geld zu verdienen, dass ich brauchte, um ein richtiger Gitarrist zu werden. Seit ich in der neunten Klasse war, trug ich Zeitungen aus - und das auf einer ziemlich ausgedehnten Tour vom Wilshire Boulevard und der La Brea Avenue bis hinunter zur Kreuzung Fairfax Avenue und Beverly Boulevard. Ich arbeitete nur sonntags; trotzdem musste ich um sechs Uhr raus, es sei denn, ich konnte meine Großmutter dazu überreden, mich zu fahren. Ich hatte links und rechts je eine riesige Tasche am Lenker; ich brauchte mich nur ein bisschen zu weit auf die eine oder andere Seite zu beugen, schon lag ich auf dem Asphalt. Irgendwann bekam ich glücklicherweise einen besseren Job in einem Kino an der Fairfax Avenue.

Während all der Zeit, die ich auf meine Jobs und aufs Gitarrespielen verwandte, wurde mir etwas klar. Ich kapierte, warum ich mich derart aufrieb. Ich schätze, es hatte mit dem Einfluss meiner Eltern zu tun, mit der Kreativität meines Vaters und dem Antrieb meiner Mutter, es zu etwas bringen zu wollen. Mag sein, dass ich immer auf die harte Tour anfange, wenn ich etwas erreichen will, aber Tatsache ist, dass mich meine Entschlossenheit ans Ziel bringt. Dieser innere Drive hat mich die Phasen durchstehen lassen, in denen sich alles gegen mich verschworen zu haben schien, Zeiten, in denen mir nichts und niemand beistand außer ich mir selbst.

Ich konzentrierte mich auf meine Arbeit und machte sie ordentlich, egal ob mir der Job gefiel oder nicht. Ich war willens, mir Tag und Nacht den Arsch aufzureißen, um das Geld zusammenzubekommen, mit dem ich mir meine Leidenschaft finanzieren konnte. Ich hatte unter anderem einen Job bei Business Card Clocks, einer kleinen Uhrenfabrik mit Versandhandel. Für die setzte ich jedes Jahr von September bis Dezember Uhren zusammen, die zahlreiche Firmen in ihre Geschenkkörbe packten. Ich pappte eine vergrößerte Reproduktion einer Geschäftskarte auf eine kleine Pressspanplatte, passte anschließend von hinten ein Uhrwerk ein, montierte einen Holzrahmen herum, packte das Ganze in eine Schachtel, und fertig war die Uhr. Ich habe Tausende von den Dingern montiert. Wir wurden nach Stunden bezahlt, und ich war der Einzige, der sich so richtig abrackerte: Ich fing um sechs Uhr morgens an, arbeitete den ganzen Tag durch, nahm die Abendschicht mit und schlief auch gleich vor Ort. Ich glaube, dass das nicht mal erlaubt war, aber es war mir egal: Ich wollte so viel Geld wie möglich verdienen, und die Saison war kurz.

Das mit den Uhren war ein toller Job, den ich gleich mehrere Jahre hintereinander gemacht habe; allerdings blieb er nicht ohne Konsequenzen: Mein Boss, Larry, gab mir immer Barschecks, ich tauchte daher nie in seinen Büchern auf, sodass auch das Finanzamt nie von meinem Einkommen erfuhr. Und deswegen sah ich auch keinen Grund, Steuern zu zahlen.

Als ich dann jedoch einige Jahre später Geld mit den Guns zu verdienen begann, meldete sich das Finanzamt bei mir und verlangte eine Steuernachzahlung für all die Jahre - und das mit Zinsen. Ich fasse es bis heute nicht: Bei allem, was ich mir im Leben geleistet habe, hat Vater Staat mich schließlich wegen eines lausigen Jobs in einer Uhrenfabrik drangekriegt. Ich habe später herausgefunden, wie das gelaufen war: Das Finanzamt hatte Larry im Rahmen einer Buchprüfung in die Mangel genommen und nach einem bestimmten Betrag gefragt, für den keine Belege vorlagen. Und da war ihm nichts anderes übrig geblieben, als zu beichten, dass es sich dabei um den Lohn für einen Angestellten handelte - und derjenige war ich. Der Fiskus spürte mich auf und pfändete mein Einkommen, meine Konten, alles, was ich besaß! Was immer ich an Geld auf die Bank brachte, krallten die sich, um meine Rückstände einzukassieren. Zu dieser Zeit hatte ich eine viel zu lange Durststrecke hinter mir, um plötzlich, als endlich mal Geld ins Haus kam, alles auf einmal zurückzahlen zu können. Anstatt also die Steuerschuld mit meinem Anteil am ersten Vorschuss für die Guns zu begleichen, ließ ich mir meine Knete in Travellerschecks ausbezahlen, die ich ständig am Leib mit mir herumtrug. Aber dazu komme ich später noch.

Abgesehen von der Stelle bei Business Card Clocks hatte ich noch einen Job im Hollywood Music Store, einem Geschäft für Instrumente und Noten an der Fairfax Avenue, Höhe Melrose. So sehr mir daran gelegen war, meinen Unterhalt zu verdienen, während ich versuchte, meinen Traum zu verwirklichen, so oft gab es Augenblicke, in denen ich mich fragte, wozu das alles gut sei. Einige davon gab es während meiner Arbeit im Music Store. Da kam zum Beispiel jeden Tag ein Typ in den Laden und ließ es in der Gitarrenabteilung krachen. Er nahm eine »neue« Gitarre von der Wand, tat so, als hätte er dieses Modell noch nie gesehen, und spielte dann stundenlang auf dem Ding. Er stimmte sie und fetzte los; er hing einfach so rum und spielte Gitarre - jahrelang, wie es schien. Ich nehme an, jedes Musikgeschäft kennt Typen wie den.

Als ich an die Junior High kam, gab es eine Unmenge an Hardrock-Platten, von denen ich lernen konnte. Cheap Trick, Van Halen, Ted Nugent, AC/DC, Aerosmith, Queen - sie alle hatten damals ihre beste Zeit. Im Gegensatz zu vielen anderen meiner Gitarre spielenden Altersgenossen hatte ich nie das Verlangen, Eddie Van Halen zu imitieren. Er war damals der Größte unter den Leadgitarristen, und jeder versuchte zu spielen wie er, nur dass keiner sein Feeling hatte -doch das schien niemand zu merken. Eddies Sound ist absolut einzigartig; ich wagte noch nicht mal davon zu träumen, da auch nur heranzureichen, selbst der Versuch schien mir vergeblich, also ließ ich es sein. Allerdings habe ich mir mithilfe von Eddies Platten einige seiner Blueslicks angeeignet, Licks, die sonst keiner mit seinem Stil verbindet, weil man ihn meiner Ansicht nach nie so recht wegen seines unglaublichen Gespürs für Rhythmus und Melodie geschätzt hat. Während sich also alle anderen im Hammering übten und »Eruption« hörten, hörte ich einfach Van Halen.

Ich mochte schon immer die Individualisten unter den Gitarristen, von Stevie Ray Vaughan über Jeff Beck und Johnny Winter bis hin zu Albert King, und obwohl ich einiges durch das Studium ihrer Technik gelernt habe, wirklich profitiert habe ich davon, die Leidenschaft ihres Spiels zu verinnerlichen.

Als ich an die High School kam, hatte sich eine Menge geändert. 1980 hatte die britische Punkwelle Los Angeles erreicht, nur war aus Punk in L. A. etwas absolut Albernes geworden; mit den Ursprüngen dieser Musikrichtung hatte das nichts mehr zu tun. Punk war bei uns ein flüchtiger Trend, der sich jedoch nicht ignorieren ließ. Über Nacht liefen plötzlich sämtliche meiner älteren Bekannten in zerrissenen T-Shirts, Creepers und Ketten aus Büroklammern oder Sicherheitsnadeln rum. Ich bin nie dahintergekommen, was daran so toll gewesen sein soll. Für mich war das nichts weiter als ein weiteres oberflächliches Statement in einer endlosen Reihe oberflächlicher Statements der West-Hollywood-Szene um Rain-bow, Whisky, Starwood und den Club Lingere.

Ich hielt L. A.-Punk nie für sonderlich beachtenswert, weil er meiner Ansicht nach nicht echt war. Damals waren die Germs die ganz große Band, und sie hatten eine Menge Nachahmer, die meiner Meinung nach nicht spielen konnten und auch sonst total beschissen waren. Ich fand, die einzigen beiden Bands, die was drauf hatten, waren X und Fear - und damit hat es sich auch schon. Ich konnte respektieren, dass ein wesentliches Charakteristikum des Punk - vom Standpunkt eines Musikers aus betrachtet - darin bestand, nicht sonderlich gut spielen zu können und sich einen Dreck darum zu scheren. Ich hatte nur ein Problem damit, dass die gesamte Szene dieser Ästhetik aus den falschen Gründen nacheiferte. Für mich besteht jedenfalls ein Unterschied zwischen Nicht-spielen-Kön-nen und aus einem bestimmten Grund ganz bewusst schlecht zu spielen.

Aus London und New York kommend, wurde Punk rasch zu einer einflussreichen Strömung, und so falsch man das Phänomen in L. A. auch verstanden haben mag, so schnell bildeten sich in der Szene ein paar geile Clubs, allen voran das Cafe de Grand. Es war der beste Veranstaltungsort für echten Hardcore-Punk, wenn auch nicht der einzige; auch im Palladium konnte man starke Hardcore-Konzerte hören. Ich habe dort die Ramones gesehen, ein Konzert, das ich nie vergessen werde - Monsterwellen zu surfen hätte nicht aufregender sein können. L. A.-Punk war dagegen mit wenigen Ausnahmen so armselig wie die Meilen an Posern, die jedes Wochenende vor dem Starwood Schlange standen.

Damals hatte ich bereits ein Alter erreicht, in dem ich für die Kids der »Ältere« war. Ich war bis dahin immer mit Leuten rumgezogen, in deren Reihen ich der Jüngere war, und ich hatte all den Mist mitgemacht, den die Älteren trieben, weil ich immer so cool sein wollte wie sie. Jetzt war ich der Ältere, und was mich anbelangte, hatten die Punkbewegung und die echt grauenhafte Mode, die mit ihr Einzug hielt, irgendwie alles ruiniert. Ich war gerade alt genug, um das, was es bis dahin gegeben hatte, schätzen zu können, und kaum hatte ich meine Freude daran gefunden, war um mich herum bloß noch Scheiße angesagt.

Von meiner Geburt an bis 1980 war alles ziemlich beständig gewesen. Alles war im Prinzip irgendwie Rock'n'Roll, daran änderten auch die neuen hübschen Bands mit ihren verwässerten Versionen nichts: Fog-hat, Styx, Journey, REO Speedwagon und viele mehr. Aber ab 1979, 1980 schlug mit Ausnahme von Van Halen plötzlich alles eine andere Richtung ein. Das führte zu einer ganz neuen Art von Rebellion, und alles, worauf ich mich bisher gestützt hatte, fiel jetzt dem Trend zum Opfer und plätscherte irgendwie dahin.

Nachdem ich wegen der Geschichte im Sozialkundeunterricht von der Fairfax High geflogen war, wurde die High School zu einem ernsten Problem. Für meine Mutter stand meine Schulbildung immer an erster Stelle. Sie ließ mich wohnen, wo immer man mich aufnahm und wo immer ich sein wollte, den ganzen Sommer lang, solange ich ihr hoch und heilig versprach, zum Schulanfang im Herbst wieder zu ihr zu ziehen. Meine Mom brauchte die Gewissheit, dass ich tatsächlich zur Schule ging, und das ging nur, wenn ich bei ihr wohnte, da führte kein Weg dran vorbei. Im Sommer nach meinem Rausschmiss schrieb ich mich für Ferienkurse an der Hollywood High ein, um die Scheine zu machen, die ich brauchte, damit ich mit dem Rest des Jahrgangs fürs zweite Jahr an die Beverly Hills Unified High School gehen konnte. Darüber hinaus versuchte ich allerdings auch noch, der High School gänzlich zu entkommen, indem ich für den High School Equivalency Test paukte, zu dem ich sogar antrat [A. d. Ü.: Die heute auch als General Educational Development - GED - bezeichnete Prüfung ermöglicht den außerschulischen Erwerb der US-Hochschulreife und ist mit dem High School Diploma vergleichbar]. Die Prüfung lief dann aber gar nicht gut: Während der ersten halben Stunde seilte ich mich für eine Zigarettenpause ab und ging anschließend einfach nicht in den Prüfungsraum zurück.

Während dieser Zeit trennte Mom sich auch von ihrem Freund, dem Fotografen. Nachdem er mit dem Freebasen einmal angefangen hatte, versilberte er für den Stoff buchstäblich alles, was er in der Wohnung fand, und war irgendwann pleite, woraufhin Mom und mein Bruder praktisch über Nacht ihre Klamotten packten und gingen. Ich war damals nicht sonderlich oft zu Hause, ich habe das also nicht selbst miterlebt. Aber ich war erleichtert, als ich davon erfuhr.

Mom zog schließlich mit meinem Bruder und ihrer Mutter in eine Wohnung am Wilshire Boulevard auf der Höhe des La Cienega Boulevard, und gemäß Moms Regeln hatte auch ich dort im Herbst einzuziehen. Mom wollte unbedingt, dass ich einen High-School-Abschluss machte, egal wofür ich mich danach entschied. Allzu viele Möglichkeiten standen mir damals freilich nicht mehr offen. Meine Noten, meine Anwesenheitsbilanz und mein Betragen waren alles andere als überwältigend. Aber Mom tat ihr Bestes; und so kam ich als Aufbauschüler an die Beverly High.

So eine Aufbauschule ist im Prinzip eine Sonderschule für Kids mit sogenannten Eingliederungsschwierigkeiten, das heißt mit Lern- und Verhaltensproblemen, und für solche, die mit dem normalen Lehrplan aus irgendwelchen anderen Gründen nicht zurechtkommen. Hatte ich an der Fairfax High noch gedacht, die Schule wäre wirklich das Letzte für mich, sah ich, dass die Bedingungen an der Beverly High für mich perfekt waren. Ich konnte in meinem Tempo arbeiten und die Schulstunden so einrichten, dass sie mit meinem neuen Platz in der Arbeitswelt zu vereinbaren waren. Ich trudelte um acht ein und hörte mittags auf, weil ich damals gleich zwei Jobs hatte: neben dem im Kino an der Fairfax begann im Herbst die Saison in der Uhrenfabrik.

Meine Klassenkameraden an der Aufbauschule waren die totalen Freaks. Wir hatten zwei waschechte Rockerbräute: die eine ein Koloss von einem Weib mit einem locker vierzigjährigen Hells Angel als Macker, der sie jeden Tag abholen kam - er saß dann vor der Schule und brachte seine Maschine auf Touren -, die andere hatte gleich ihre eigene Harley. Dann hatten wir drei Metal-Tussen vom Sunset Strip, denen die Haare in alle Richtungen abstanden. Ihre zerrissenen T-Shirts und die waffenscheinpflichtigen Stilettoabsätze sagten alles. Sie waren aber auf ihre ganz eigene Art und Weise recht attraktiv, denn sie wussten mit Lippenstift und Lidschatten umzugehen. Ein Mädchen aus der Klasse kannte ich bereits. Sie hieß Desiree und war die Tochter des bekannten Rockfotografen Norman Seiff, der mit meinem Vater befreundet war. Wir hatten als Kinder miteinander gespielt - Onkel-Doktor-Spiele - und ich war damals furchtbar in sie verschossen gewesen. Als ich sie nun nach all den Jahren wiedersah, hatte ich umso mehr Gründe, mich in sie zu verknallen: Sie saß eine Reihe vor mir und trug immer nur Trägerhemdchen und keinen BH. Sie war eine dralle Punkerin geworden, und ich fand sie immer noch so süß wie seinerzeit, als wir beide sieben waren.

Darüber hinaus gab es in der Klasse noch allerhand Pack; wir waren wirklich ein ziemlich heterogener und obendrein ausgeflippter Haufen - man hätte Sammelfiguren aus uns machen sollen. Wir hatten den verkifften Surfertyp ä la Jeff Spicoli, die heiße Teenschlampe mit Kind, den pummeligen verschlossenen Grufti und den traurigen kleinen Inder, der nachts im 7-Eleven seiner Eltern aushelfen musste. Wir gehörten zur Randgruppe der High-School-Schüler. Wenn ich so zurückschaue, würde ich zu gern wissen, wie die einzelnen Figuren in diesem Klassenzimmer gelandet waren, zumal die Beverly Hills High ansonsten eher eine stinkvornehme Schule war. Man hatte uns um unserer »progressiven« Schulbildung willen von den anderen abgesondert. Wir teilten uns mit den Mädchen nicht nur das Klassenzimmer, sondern auch das Klo, das gleichzeitig unsere Raucherlounge war. Dort erfuhr ich auch, wieso die drei Metal-Tussen vom Sunset Strip so aufgebrezelt waren - sie waren die inoffiziellen Präsidentinnen des Fanclubs von Mötley Crüe. Sie machten auch gleich erfolgreich Werbung: Noch während der ersten Zigarettenpause mit ihnen brachten sie auch mich auf die Crüe.

Nikki Sixx, der Bassist und Gründer von Mötley Crüe, war mir schon ein Begriff seit seiner ersten Band London, die Steven und ich eines Abends im Starwoods gesehen hatten, nachdem wir uns dort reingeschlichen hatten. London hatte echte Bühnenpräsenz; mit dem billigen Feuerwerk und ihren an Kiss angelehnten Klamotten waren sie genau die Art von Band, auf die die Teenager damals flogen. Ich wusste allerdings nicht, dass Nikki und Tommy sich gefunden und dann mit den anderen Typen Mötley Crüe gegründet hatten. Ebenso wenig wusste ich, dass sie der Brückenkopf einer Bewegung waren, die über Nacht den L. A.-Punk ablösen sollte. Mötley sahen nicht aus wie Quiet Riot, Y & T oder irgendeine andere der damaligen Sunset-Strip-Bands. Sie waren genauso überdreht und doch ganz anders. Sie waren derart eigenwillig, dass außer mir wohl niemand sonst auf der Welt die drei Tussen für etwas anderes hätte halten können als Mötley-Crüe-Fans.

Es gibt Augenblicke im Leben, die nur die Zeit ins richtige Licht rücken kann. Wir ahnen zunächst bestenfalls, dass der jeweilige Augenblick etwas Besonderes ist, aber richtig erkennen können wir das erst mit zeitlichem Abstand und aus einer anderen Perspektive heraus. Ich hatte einen dieser Augenblicke, kurz bevor ich die Schule für immer schmiss. Das war der Tag, an dem Nikki Sixx und Tommy Lee vor meiner Schule aufkreuzten. Sechs Jahre später sollte ich mit den beiden Lines von den Klapptischchen ihres Privatjets ziehen, aber sie vor der Beverly Hills High herumlungern zu sehen, ist für mich der denkwürdigere Moment. Sie trugen hochhackige Stiefel, Stretchhosen, hatten die Haare toupiert und unterhielten sich Zigaretten rauchend auf dem Parkplatz meiner High School mit den Mädchen. Es war irgendwie surreal. Ich sah zu, wie meine neuen Schulfreunde - die drei Mötley-Crüe-Tussen - die beiden mit großen Augen anstarrten, während Tommy und Nikki ihnen lässig ein paar Poster und Flyer in die Hand drückten, die den nächsten Auftritt der Band am Strip ankündigten. Ich war von tiefster Ehrfurcht ergriffen: Nicht nur fanden diese Mädchen die Band so aufregend, dass sie sich anzogen wie sie, sie machten auch noch freiwillig Reklame für die Jungs. Nikki hatte ihnen einige Exemplare ihrer neuen EP Too Fast For Love gegeben, und ihre Aufgabe bestand nun darin, aus ihren Freunden Mötley-Crüe-Fans zu machen. Es war, als würde ich Dracula dabei beobachten, wie er seine Jünger in die Hollywood Hills schickt, um dort Jungfrauen das Blut aus den Adern zu saugen.

Ich war beeindruckt und neidisch zugleich. Ich meine, nie und nimmer könnte ich in einer Band spielen, die so aussieht und sich so anhört wie Mötley Crüe, und doch wollte ich genau das, was diese Jungs bereits hatten. Ich wollte Gitarre in einer Band spielen, die dasselbe Maß an Hingabe und fieberhafter Aufgeregtheit hervorrief. Ich sah mir Mötley Crüe noch am Wochenende im Whisky an. Musikalisch fand ich ihre Darbietung gerade mal okay, aber als Show war sie enorm effektiv. Sie war denkwürdig wegen der aufwendigen Produktion: Vince zündete Nikkis schenkelhohe Boots an, und sie brannten zentnerweise kleine Bühnenfontänen ab. Tommy drosch drauflos, als wollte er seine Drums zu Klump hauen, während Mick Mars auf seiner Seite der Bühne herumschlurfte, vornübergebeugt wie ein Zombie. Was mich aber wirklich umhaute, war das Publikum: Das bestand aus so eingefleischten Fans, dass jeder jedes Wort mitsang; alle rockten mit, als hätten sie es mit einer Headliner-Band aus dem L. A. Forum zu tun. Es war ganz offensichtlich, jedenfalls für mich, dass Mötley Crüe in Kürze genau das sein würden. Und für mich bedeutete das nur eines: Wenn die das zu ihren eigenen Bedingungen schafften, warum zum Geier nicht auch ich?