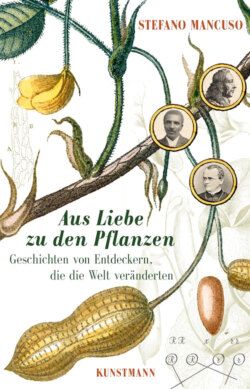

Читать книгу Aus Liebe zu den Pflanzen - Stefano Mancuso - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ERSTES KAPITEL

EIN MENSCH IM TAUSCH FÜR EIN PFERD George Washington Carver und die Erdnuss

ОглавлениеGEORGE WASHINGTON CARVER kam im amerikanischen Bürgerkrieg, um das Jahr 1864, in der ärmlichen Hütte einer Südstaatenfarm zur Welt. Sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt. »Ich wüsste auch gern, wann genau ich geboren wurde«, sagte er einmal, »aber niemand machte sich damals die Mühe, das Geburtsdatum eines Sklavenkinds festzuhalten, und da war ich keine Ausnahme.« Wer 1864 in den amerikanischen Südstaaten Sklave war, besaß buchstäblich nichts, nicht einmal einen Namen. George Washington Carver war eigentlich George Washington des Moses Carver. Georges Mutter gehörte zum Eigentum des mittelmäßig wohlhabenden Farmers Carver in Missouri.1

Als Sklave und Sohn von Sklaven auf einer Farm im tiefen amerikanischen Süden steht Carvers abenteuerreiches Leben zunächst unter keinem guten Stern und scheint sich sogar bald noch zum Schlechteren zu wenden: Als sechs Wochen alter Säugling wird er zusammen mit seiner Mutter und einer Schwester von einer Bande geraubt, die es auf Tiere und Sklaven abgesehen hat, und in Arkansas verkauft. Doch glücklicherweise ist Moses Carver ein fürsorglicher Sklavenhalter und erträgt es vor allem nicht, wenn ihm jemand etwas wegnehmen will. Er begibt sich auf die Suche: Nach wenigen Wochen hat er die Bande aufgetrieben, und es gelingt ihm, George nach kurzen Verhandlungen gegen ein 300-Dollar-Rennpferd einzutauschen. Von Mutter und Tochter fehlt hingegen jede Spur.

Wenn das Leben eines Menschen so stürmisch beginnt wie das von George Washington und er das nicht nur überlebt, sondern sich noch dazu seinen Wissensdurst und sein Vertrauen in die Welt bewahrt, dann muss er aus einem besonderen Holz geschnitzt sein. George Carver, dieser schwarze Sohn Amerikas, hat das mit jedem Tag seines langen und ruhmreichen Lebens bewiesen.

Nach der Abschaffung der Sklaverei2 in den USA lebte er noch ungefähr zehn Jahre auf der Farm seines ehemaligen Besitzers und entwickelte durch den engen Kontakt mit der Natur ein reges Interesse für Pflanzen, das ihn ein Leben lang begleiten sollte. Später erinnert er sich:

Tag für Tag streifte ich durch die Wälder, sammelte meine floralen Schönheiten und pflanzte sie in meinen kleinen Garten. (…) Seltsamerweise schienen alle Pflanzen durch meine Pflege aufzublühen. Schon bald war ich als Pflanzendoktor bekannt, und man brachte mir von weit her Pflanzen, damit ich sie behandelte.

Zu Carvers weiteren Interessengebieten jener von »unsystematischem Wissensdurst« geprägten Tage gehörten Musik und Malerei.

George Carver ist lernbegierig. Mit wenigen Hilfsmitteln bringt er sich das Lesen bei, erlernt Sprache und Grammatik.3 Doch das unmethodische Lernen stellt ihn nicht zufrieden; er spürt, dass er regelmäßigen Unterricht braucht.

Er beschließt darum, die kleine Schule im Städtchen Neosho zu besuchen, fünfzehn Kilometer von der Farm entfernt. Die Carvers legen ihm keine Steine in den Weg, sind aber auch nicht bereit, ihn finanziell zu unterstützen. So macht sich George, kaum älter als zehn Jahre und ohne einen Cent in der Tasche, auf den mühseligen Weg in ein neues Leben. Er durchquert Felder, erklimmt Hügel, überwindet Hecken und Bretterzäune und erreicht schließlich an einem Spätnachmittag des Jahres 1875 das ihm völlig unbekannte Neosho. Erstmals im Leben allein auf sich gestellt und weit weg von der Farm, steht er vor zahlreichen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Er hat kein Geld. Wie er sich später erinnert, »besaß ich keinen Cent, kannte niemanden und wusste nicht, wo ich schlafen sollte«. Doch er richtet sich in einem alten Heuschober ein und kann sich mit Hilfsarbeiten über Wasser halten. Obwohl er allein und obdachlos ist und nur dank körperlich anstrengender Arbeiten überleben kann, schafft er es, die Schule von Neosho mit Erfolg zu besuchen, eine Schule, mit der es nach seinen eigenen Worten nicht weit her ist:

Der Lehrer war unvorbereitet. Das Schulgebäude war eine einfache Holzhütte, die im Sommer stickig heiß und im Winter bitterkalt war. Die Schulbänke besaßen keine Rückenlehne und waren so hoch, dass die Schüler mit den Füßen nicht den Boden erreichten. Von einer schulischen Ausstattung hatte man dort noch nichts gehört. Was immer man sich an Unannehmlichkeiten vorstellen kann, gab es, würde ich sagen, an dieser Schule.

Doch selbst die bescheidene Schule und der unzulängliche Lehrer konnten die Fantasie des Jungen anregen. Wie George W. Carver Jahre später erzählt, begreift er dort, was er im Leben wirklich will: ein »Pflanzenfachmann« werden.

Nach einem Jahr hat er alles gelernt, was ihm die Schule von Neosho zu bieten hat, und zieht weiter; er nimmt in verschiedenen Orten der amerikanischen Südstaaten Gelegenheitsarbeiten an und beendet die weiterführende Schule schließlich in Fort Scott in Kansas. Dann schmiedet er Pläne für ein Universitätsstudium.

Im Jahr 1890 war es für einen Schwarzen nicht leicht, zu studieren. Genauer gesagt: Es war in den Vereinigten Staaten, einem Land, in dem Apartheit und Rassismus noch jahrzehntelang an der Tagesordnung sein sollten, noch nie vorgekommen. Man darf nicht vergessen, dass wir uns im Jahr 1890 befinden. Es sollten noch fünfundsechzig Jahre vergehen, bevor der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika verkündete, dass Universitäten Bewerber nicht aufgrund ihrer Hautfarbe ablehnen dürfen.

Dass in seinem Land noch nie ein Schwarzer studiert hat, schreckt George Carver nicht ab. Als er von einer ihm passend scheinenden Universität in Iowa erfährt, schickt er seine Bewerbungsunterlagen dorthin. Und hält eine Woche später die Aufnahmebestätigung in der Hand. Glücklich, dass alles so unkompliziert verläuft, macht er sich umgehend nach Iowa auf. Die Reise verschlingt seine letzten Ersparnisse, und am Ziel warten schlechte Nachrichten auf ihn: Das College bedauere seinen Fehler außerordentlich, aber das winzige Detail der Hautfarbe, auf das Carver in seiner Bewerbung vorsichtshalber hingewiesen hatte, sei von einem unaufmerksamen Angestellten, der damit vermutlich nicht gerechnet habe, übersehen worden. Die Verantwortlichen bedauerten außerordentlich, aber der Schwarze Carver könne die Vorlesungen der Universität leider nicht besuchen.

Doch einmal mehr verliert Carver nicht den Mut. Da bräuchte es schon anderes; außerdem hatte er damit gerechnet, dass es nicht einfach würde. Im Jahr 1890 nimmt das Simpson College in Indianola den schwarzen Studenten schließlich auf. Jetzt trennt Carver nur noch eins von seinem Lebenstraum: das Geld, um das College zu bezahlen. Er nimmt jede Arbeit an, die er kriegen kann: Teppichreiniger, Wäscher, Pferdeknecht oder erster Hotelkoch. Nach einem Jahr hat er so viel Geld zur Seite gelegt, dass er die Aufnahmegebühr begleichen kann.

Seine finanzielle Situation war so miserabel, erinnert sich Carver, dass ihm nach Begleichung der Einschreibegebühr »noch genau zehn Cent blieben. Für fünf Cent kaufte ich Maismehl und für die anderen fünf Schweinefett. Davon konnte ich dann eine Woche leben.«4

Doch das Simpson College in Indianola ist vor allem auf die schönen Künste spezialisiert, die Naturwissenschaften haben dort nur einen untergeordneten Stellenwert. Carver möchte aber unbedingt die Pflanzenwelt erforschen. Wieder lässt er sich nicht entmutigen, und nach endlosen Anläufen wechselt er schließlich an das Iowa State College von Ames, wo er 1894 die Bachelorprüfung in Agrarwissenschaften ablegt – als erster schwarzer Universitätsabsolvent in den Vereinigten Staaten – und zwei Jahre später den Master. Am Iowa State College arbeitet er – wiederum als erster Schwarzer – als Assistent für Botanik. Professor James Wilson, später Landwirtschaftsminister unter den Präsidenten McKinley, Roosevelt und Taft, hat ihn unter seine Fittiche genommen. Als der Bundesstaat Alabama 1897 ein Gesetz zum Aufbau einer Landwirtschaftsschule und Versuchsstation für Schwarze am Tuskegee Institute erlässt, steht George Washington Carver schon in den Startlöchern. Auf das Schreiben des Institutsleiters, mit dem dieser ihn einlädt, dem Lehrkörper der Landwirtschaftsschule beizutreten und das dortige Lehrprogramm zu leiten, antwortet Carver voller Selbstbewusstsein:

George Washington Carver (Mitte, vorn) mit dem Lehrkörper des Tuskegee Institute im US-Bundesstaat Alabama

Arbeiterinnen an einem der ersten Fließbänder zum Abfüllen von Erdnussbutter

Es war stets mein großer Lebenstraum, möglichst vielen Angehörigen meines Volkes möglichst viel Gutes zu tun, und auf dieses Ziel habe ich viele Jahre meines Lebens hingearbeitet, denn ich glaube, dass das Bildungssystem der Schlüssel ist, um meinem Volk das goldene Tor der Freiheit zu öffnen.

Carver blieb siebenundvierzig Jahre, bis zu seinem Tod im Jahr 1943, in Tuskegee. Er unternimmt während dieser Zeit unzählige Anstrengungen, um das Bildungsniveau der ehemaligen Sklaven anzuheben, die in den Südstaaten nun großteils als arme Bauern lebten. So entwickelt er ein ambulantes Lehrpult, mit dem er und andere Lehrkräfte aus Tuskegee die Höfe – per Pferdekarren – aufsuchen und die Bauern, ob weiß oder schwarz, über neue Anbaumethoden unterrichten und ihnen helfen, Fehler bei der Bestellung der Äcker zu vermeiden.

Zu den gefährlichsten Fehlern zählt für Carver die Baumwollmonokultur – womit er, bedenkt man die gewaltigen aktuellen Probleme durch Monokulturen, seiner Zeit weit voraus ist. Er erkennt, dass die Böden durch Monokulturen ausgelaugt werden, die Ernten zurückgehen und, was ihn am meisten beschäftigt, dass die Bauern verarmen. Er entwickelt und propagiert daher ein Fruchtfolgesystem, bei dem im Wechsel Erdnüsse und Baumwolle angebaut werden. Sein System wird allgemein angenommen, so gut sogar, dass er beinah zum Opfer seines eigenen Erfolgs wird. Als die Landwirte auf Carvers Geheiß abwechselnd Erdnüsse und Baumwolle anbauen, erzielen sie verblüffende Erntemengen; doch obwohl die meisten Erdnüsse als Viehfutter Verwendung finden, sammeln sich schon bald enorme Restbestände an, die in den Scheunen verfaulen.

Carver sucht nach neuen Verwendungsmöglichkeiten für Erdnüsse – wohlgemerkt zu einer Zeit, als diese vom Menschen noch verschmäht wurden. Ein Klacks für ein Genie wie Carver. Schon bald hatte er dreihundert neue Möglichkeiten gefunden, wie man die Restbestände verwenden konnte, beispielsweise – nur um sich eine Vorstellung von seinem außergewöhnlichen Erfindergeist zu machen – als Erdnussderivat bei der Produktion von Klebstoff, Pomade, Bleichmittel, Chilisauce, Brennstoffplatten – die wir heute Biobrennstoff nennen würden –, Tinte, Löskaffee, Gesichtscreme, Shampoo, Seife, Linoleum, Mayonnaise, Metallreiniger, Papier, Kunststoff, Rasiercreme, Schuhputzmittel, Synthetikgummi, Straßenbelag, Talkum oder Fleckentferner für Möbel. Und natürlich in Form von Lebensmitteln wie Erdnussbutter, Milch, Käse oder Erdnussöl. Seine Ideen sollten die amerikanischen Nahrungsgewohnheiten – und die Landwirtschaft – für immer verändern. Und Carver beschränkte sich nicht auf Erdnüsse. Offenbar hatten die Bauern auch Probleme mit der Vermarktung anderer Anbauprodukte: Carver entwickelte auch Hunderte neuer Verwendungsmöglichkeiten für Süßkartoffeln, Sojabohnen oder Pekannüsse.

Carver arbeitet unermüdlich. Nicht nur als Forscher; er veröffentlicht seine Ideen zur Verwendung von Tomaten, die in den USA damals noch als ungenießbar galten, von Süßkartoffeln oder Erdnüssen auch in Mitteilungsblättern, die in die Geschichte der amerikanischen Landwirtschaft eingehen sollten. Die Titel seiner Mitteilungen – Wie man Tomaten anbaut und auf 115 Arten zubereitet, Wie man Haselnüsse anbaut und auf 105 Arten zubereiten kann, Wie man Süßkartoffeln haltbar machen und zubereiten kann – belegen, wie sehr er davon überzeugt ist, dass seine Forschungsergebnisse das Universitätslabor verlassen und den Bauern durch geeignete Publikationen bekannt gemacht werden müssen.

Jedenfalls ist es dem Erfindergeist und der Arbeit von George W. Carver zu verdanken, dass der Erdnusspreis, der wenige Jahre zuvor noch gegen null tendiert hatte, während der Großen Depression einen ungeahnten Höhenflug erlebte und in den Südstaaten ein Markt im Wert von über 250 Millionen Dollar entstand. Allein durch den Verkauf von Erdnussöl konnten die Bauern 60 Millionen Dollar erwirtschaften, und in nur wenigen Jahren entwickelte sich die Erdnussbutter zum amerikanischen Nahrungsmittel schlechthin.

Carvers Lebensgeschichte scheint umso bemerkenswerter und nötigt einem noch mehr Bewunderung ab, wenn man weiß, dass seine großartigen Leistungen, die den Wohlstand seines Landes mehrten, ihm selbst keinen Cent einbrachten. George W. Carver lebte bescheiden und steckte den Großteil seines Gehalts – und einzigen Einkommens – in die von ihm gegründete Stiftung zur Förderung der Agrarforschung. Von den fünfhundert Verwendungsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Derivate, die er entwickelte, ließ er sich nur drei Erdnussderivate für die Kosmetik patentieren. Und wenn ihm jemand die enormen Gewinne vor Augen führte, die ihm dadurch entgingen, antwortete er nur: »Als Gott die Nüsse erschuf, präsentierte er uns auch keine Rechnung. Wieso sollte ich dann an Erdnussderivaten verdienen?«

Thomas Alva Edison, der dagegen mit Argusaugen über seine Erfindungen wachte, versuchte mit allen Mitteln, Carver als Mitarbeiter zu gewinnen. »Carver ist eine Goldgrube«, sagte er und bot ihm astronomische Summen – die Carver regelmäßig ablehnte.

George W. Carver in seinem Labor

George Washington Carver zählt zweifellos zu den bekanntesten amerikanischen Persönlichkeiten an der Wende zum 20. Jahrhundert und war vermutlich der berühmteste schwarze US-Amerikaner seiner Zeit. Henry Ford sagte über ihn: »Professor Carver hat den Platz Thomas Edisons als größter lebender amerikanischer Wissenschaftler eingenommen.« Und Senator Champ Clark nannte ihn »einen der weltweit bedeutendsten Forscher aller Zeiten«.

Als Carver am 5. Januar 1943 starb, überzeugte Präsident Franklin D. Roosevelt den amerikanischen Kongress, Carvers Geburtshaus zum nationalen Denkmal zu erklären, eine Ehre, die bis dahin nur George Washington und Abraham Lincoln zuteilgeworden war. Seit 1977 ist Carvers Name zudem in der New Yorker »Hall of Fame« verewigt, und am 5. Januar jeden Jahres ehren die Amerikaner Carver und seine revolutionären Erfindungen auf dem Gebiet der Agrarwissenschaften mit dem »George Washington Carver Recognition Day«.