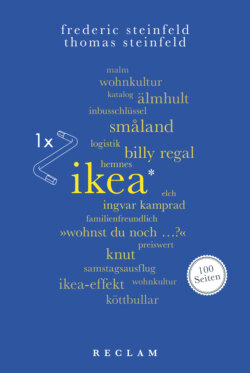

Читать книгу IKEA. 100 Seiten - Thomas Steinfeld - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеNeue Möbel für neue Menschen. Wohnungseinrichtung als Politikum

Der neue Mensch: Man lebt, wie man wohnt

Als das 20. Jahrhundert noch jung war, sollte der Mensch neu werden – ganz anders, als der Mensch im 19. Jahrhundert gewesen war, besser organisiert, rationaler, freier, vor allem aber solidarischer, mit seinesgleichen wie mit sich selbst. Damals gab es Leute, die sich für die Entstehung dieses neuen Menschen, für seine Ausbildung und Formung nicht nur verantwortlich fühlten, sondern auch meinten, diese Entwicklung praktisch herbeiführen zu können. Gewiss, Vorstellungen vom neuen Menschen, Vorschläge auch, wie er herangebildet werden könne, hatte es seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert in großer Zahl gegeben. Doch die mehr oder minder philosophischen Forderungen, wie die Welt einzurichten sei, aus der ein neuer Mensch hervorzugehen habe, verhallten im unendlichen Reich der Utopie. Erst als das utopische Denken selbst – oder die, die es gepachtet zu haben meinten – an die Macht gekommen war, nach dem Ersten Weltkrieg, in Gestalt von kommunistischen, sozialistischen oder sozialdemokratischen Regierungen, wurde die Verfertigung einer neuen Spezies tatsächlich auf die Tagesordnung gesetzt – als politisches Projekt.

Ähnliches geschah in allen industrialisierten Ländern Europas und Nordamerikas, in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, in der Tschechoslowakei, in jeweils unterschiedlichen Ausprägungen, je nachdem, wofür das Kollektiv jeweils stehen konnte oder sollte. In der Sowjetunion war der neue Mensch ein Projekt der großen proletarischen Revolution, und das riesige Land zog damals viele Architekten und Gesellschaftsplaner an, darunter auch den Frankfurter Stadtbaumeister Ernst May. Ihre Hoffnungen auf eine Erlösung im Diesseits müssen in jener Zeit sehr ausgeprägt gewesen sein, und Leo Trotzki formulierte noch 1932 die Vision, der Mensch werde, wenn er einmal mit den »anarchischen Kräften« der eigenen Gesellschaft fertig geworden sei, »sich selbst in Arbeit nehmen, in den Mörser, in die Retorte des Chemikers. Die Menschheit wird zum ersten Mal sich selbst als Rohmaterial, bestenfalls als physisches und psychisches Halbfabrikat betrachten. Der Sozialismus wird einen Sprung aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit auch in dem Sinne bedeuten, daß der gegenwärtige, widerspruchsvolle und unharmonische Mensch einer neuen und glücklicheren Rasse den Weg bereiten wird.«

Doch hatten die sowjetischen Projekte wenig Zukunft, weil es dabei zunächst einmal um die Ordnung der Lebensverhältnisse für ein ebenso armes wie schnell anwachsendes Arbeiterheer ging, das vor allem Dächer über den Köpfen und regelmäßige Mahlzeiten brauchte – weshalb all diese Versuche dann auch in den dreißiger Jahren, in der Zeit der großen Finanzkrise der Sowjetunion, wieder aufgegeben wurden. In den deutschsprachigen Ländern war der neue Mensch eher ein Unternehmen der »Neuen Sachlichkeit«, und die Übergänge ins Esoterische waren dabei fließend. In den Vereinigten Staaten, und dort vor allem an den Rändern der Neuen Welt, waren die entsprechenden Projekte in erster Linie vom Ideal der Gemeinde und der Gemeinschaft getragen, vom Kommunitarismus – von der Idee eines neuen Gesellschaftsvertrags. Gemeinsam aber war all diesen Vorhaben, dass das Neue im Menschen dadurch entstehen sollte, dass die Prinzipien der industriellen Produktion auf das Leben übertragen wurden: durch Konzentration auf ein gemeinsames Vorhaben, durch Arbeitsteilung und durch Gleichbehandlung von Mann und Frau. Ingvar Kamprad hielt sein Leben lang an diesen Vorstellungen fest.

Die Schaffung des neuen Menschen war kein revolutionäres, durch einen einmaligen Umsturz zu verwirklichendes Unternehmen. Nicht das Bewusstsein einer Avantgarde sollte hier die Situation beim Schopfe ergreifen, sollte aufbegehren gegen die Macht und die Lage nach eigenem Willen verändern. Der neue Mensch sollte vielmehr allmählich entstehen, durch eine geplante und kontrollierte Veränderung seiner materiellen Lebensumstände. Ingenieure gingen hier ans Werk, und ihre Arbeit konzentrierte sich bald auf das, was sie in ihrer Funktion am leichtesten in den Griff bekommen konnten – auf die materiellen, statischen Voraussetzungen des Alltags, auf die Ergonomie des täglichen Lebens, auf das Wohnen.

Natürlich hatte das Wohnen schon vorher die Aufmerksamkeit von Fachleuten für Stilkunde, von Geschmacksrichtern für den Luxus und die Moden sowie von philosophierenden Raumausstattern auf sich gezogen. Solche Bestrebungen aber waren begrenzt auf die kleine Sphäre von Menschen, die ihre Umgebung frei gestalten konnten. Unter gesellschaftlichem Aspekt betrachtet, als Symptom, Anliegen oder gar Plan, wurde das bürgerliche Wohnen erst seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert zum Gegenstand eines letztendlich philosophisch, wenn nicht sogar moralisch operierenden Urteils. Die Wiener Werkstätten, der Werkbund und das Bauhaus sind die ersten Schulen der Architektur und der Inneneinrichtung, in denen der Stil des Wohnens ein Urteil über die Qualität des Lebens erlauben soll.

Diese auf das Wohnen bezogenen planerischen und ethischen Energien konnten sich überhaupt erst mit der Herausbildung des Funktionalismus, also mit der theoretischen Behandlung des praktischen Lebens nach – zumindest scheinbar – pragmatischen Gesichtspunkten entfalten. Scheinbar – weil all diesen Überlegungen die Vorstellung zugrunde liegt, es ließen sich eindeutige Aussagen machen über diesen oder jenen Aspekt des täglichen Lebens, über das Sitzen und Liegen so gut wie über das Essen und Schlafen. In Wirklichkeit aber sind diese vermeintlichen Eindeutigkeiten bloße Ideale, geschöpft aus dem Gedanken, in einem planerisch organisierten Leben würden sich die tausend und abertausend Verrichtungen des praktischen Lebens auf einige wenige Grundmuster reduzieren lassen – als seien solche Verrichtungen als praktische schon hinreichend definiert, als gäbe es keine anderen Interessen, die sich daran ebenfalls anbinden ließen, ästhetische oder sentimentale zum Beispiel.