Читать книгу Mit dem Klapprad in die Kälte - Tim Moore - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление2. FINNISCH-LAPPLAND

Zwei Stunden später lag ich erschlagen auf einem Bett und stieß schwache Rentierhackrülpser in Richtung einer Zimmerdecke aus, die mit den Mücken des Vorsommers übersät war. Sämtliche Möbel hatte ich gegen die Heizung unterm Fenster geschoben und mit feuchter Wolle und klammem Polyester drapiert. Die beiden Bettpfosten krönte derweil meine jämmerliche letzte Untersocken-Verteidigungslinie: zwei umgestülpte Supermarkt-Plastiktüten, die in sauren Schwaden ihre widerwärtige Feuchtigkeit ausdünsteten.

Mich damit abfindend, möglicherweise nie wieder klar denken zu können, versuchte ich es ein letztes Mal. Was hatte mich dieser Tag gelehrt? Dass fünf Stunden auf dem Heimtrainer – und eine Runde durch einen Londoner Park auf dem Rad, das jetzt im Flur abtaute – selbst gemessen an meinen historisch unterirdischen Maßstäben keine hinreichende Vorbereitung waren. Dass ich echt eine Menge von Finnland sehen würde und zwar in schneebedingt zähfließender Zeitlupe: Mehr als 1.650 Kilometer lagen noch vor mir, und mein Schnitt lag aktuell bei 8,2 km/h. Dass ich durch dieses Land nicht unter dem frenetischen Jubel der Bevölkerung fahren würde. In erster Linie, weil es keine Bevölkerung gab: Näätämö befand sich hoch oben in der Provinz Inari, einer Region etwa halb so groß wie Holland, in der 6.783 Menschen leben – 4.500 davon in zwei Städten. Auch war, sofern meine Herbergsmutter entsprechende Rückschlüsse zuließ, generell wenig Frenetisches von den Finnen zu erwarten.

Die kleine alte Dame hatte auf meine recht aufsehenerregende Ankunft an ihrer Rezeption reagiert, indem sie eine Hand hob, während sie ihren Blick unverändert verdrießlich auf eine Seifenoper und deren mit zahlreichen Umlauten garnierte Untertitel heftete. Ich zitterte und tropfte geschlagene zwei Minuten, bis eine Werbeunterbrechung ihr gestattete, den neuesten – und, wie ich bald feststellte, einzigen – Gast des Rajamotelli Näätämö zu begrüßen. Ich habe genug Interviews mit Automobilrennfahrern gesehen, um zu wissen, dass Finnen mit einer sehr begrenzten Palette an Gesichtsausdrücken operieren. Dennoch war ich ernsthaft beeindruckt von ihrer steinernen Indifferenz gegenüber meinem Rad, das ihr Linoleum mit einer Lache körnigen Schmelzwassers nässte, und insbesondere auch gegenüber meiner Wenigkeit – einer, wie mein Schlafzimmerspiegel bald enthüllte, durchaus denkwürdigen Erscheinung, die von halbgefrorenem Schnodder überzogen war.

Die letzten Lektionen des Tages hatten sich in rascher Folge entfaltet. Ein randvoller Teller Rentier-Burger mit Pommes und Preiselbeeren lehrte mich, dass ich möglicherweise in den endlosen Weiten zwischen entlegenen finnischen Weilern verhungern, dazwischen aber stets bestens versorgt sein würde. Die Gewohnheit der Wirtin, eine Näherung dessen, was ich soeben zu ihr gesagt hatte, ausdruckslos zu wiederholen (Handtücher? Hantöcher. Essen? Össen. Fahrrad hier? Farradier.), deutete darauf hin, dass sich die Kommunikation in den vor mir liegenden Wochen kompliziert gestalten würde. Neben »Rentier« war »Sauna« unsere einzige gemeinsame Vokabel – beides Nomen, die sie mit einer gewissen Vehemenz äußerte, um zu unterstreichen, dass es sich jeweils um alternativlose Optionen handelte. In der Sekunde, in der meine Gabel auf dem leeren Teller klimperte, wurde ich auch schon zwei schummrige Flure entlang zu einer aschfarbenen Garderobe eskortiert. Und kurz darauf wurde ich, während ich rosig und nackt und matt dort kauerte, auch bereits wieder auf verstörende Weise abgeführt: Dank ausführlichen Fingerzeigen auf ihre Uhr und eine ausgedruckte Liste der Geschäftszeiten der Motelrezeption lernte ich auf die harte Tour, dass ich meine Uhr eine Stunde hätte vorstellen sollen, als ich aus Norwegen herübergekommen war.

Jedes Mal, wenn ich kurz davor war, in einen komatösen Schlummer zu sinken, riss mich das Adrenalin von Verwirrung und Desorientierung jäh wieder heraus. Was zum Henker ging hier eigentlich vor sich? In den 38 Stunden, seit ich im Morgengrauen aus dem Ehebett gekrochen war, hatte ich mein MIFA in ein Taxi und wieder raus, in einen Langstreckenbus, durch drei Flughäfen und die Türen von zwei Hotels bugsiert. Ich hatte so viele Klamotten angezogen, dass ich kaum noch laufen, sehen oder hören konnte, dann hatte ich mich auf dieses winzige Rad geschwungen und mich mit dem Tempo eines sterbenden Landstreichers sieben Stunden lang durch tiefen Schnee und vereinzelte Schneestürme gekämpft. Meine Gliedmaßen pochten vor Schmerz und meine Zahnpasta war immer noch knüppelhart gefroren.

Damit wären wir bei der härtesten Lektion des Tages. Einem Intensivkurs vielmehr, der einem durchgefrorenen Hohlkopf beibringt, dass gängige Theorien der Klimaforschung nützlicher sind als seine eigenen halbgaren Prognosen. Im Rahmen meiner Reiseplanungen erfuhr ich, dass Finnland im Vorjahr einen vergleichsweise warmen Winter erlebt hatte und heuer einen sogar noch milderen genoss. Ich sah mich daher veranlasst, die Warnungen jener Skeptiker in den Wind zu schlagen, die mich drängten, frühestens im Mai aufzubrechen oder die Fahrt in umgekehrter Richtung anzutreten, wenn ich denn wirklich nicht so lange warten wollte – den Iron Curtain Trail also am Schwarzen Meer zu beginnen und voraussichtlich im Hochsommer den Polarkreis zu erreichen. (Diese letztgenannte Möglichkeit kam nie in Frage: Als Sklave der »Idiotenschwerkraft« von Straßenkarten konnte ich mir einfach nicht vorstellen, von Süden nach Norden zu reisen.)

Jedes Mal, wenn ich die farbcodierte Online-Vorhersage für Lappland konsultierte, sah ich nichts weiter als sehr blasses Blau mit der einen oder anderen verstreuten Insel aus Gelb. Am Geburtstag meiner Frau Mitte Dezember waren es 1,9 Grad in der Gegend um Näätämö, und in der zweiten Februarwoche schien der Winter so gut wie vorbei zu sein. Klar, es würde noch Schnee liegen. Natürlich läge Schnee und das wollte ich ja auch – Schnee gehörte so sehr zu meiner Vorstellung vom Eisernen Vorhang wie Stacheldrahtrollen, Grenzbeamte mit Schirmmützen von der Größe von Wagenrädern und der junge Michael Caine, der gefesselt in den Kofferraum eines Wartburg geworfen wird. Aber am 16. März, drei Tage vor meiner Abreise, stieg das Quecksilber in Näätämö auf satte acht Grad. So viel zu den selbsternannten Stimmen der Vernunft, viele davon in dickstem Finnisch parlierend, die mich davor gewarnt hatten, dass der Winter in Lappland für gewöhnlich erst im März seinen Höhepunkt erreichte, wenn der Schnee am tiefsten sein würde.

Auf dem Nachttisch verdunkelte sich rücksichtsvoll das Display meines Mobiltelefons, um eine von Temperaturen im zweistelligen Minusbereich dominierte Wetterkarte der Region zu verbergen. Der Winter war aus der Kälte zurückgekommen. Warum musste das passieren? Es erschien alles so unfair und doch so wohlverdient.

FRÜHSTÜCK IST SELBST. SIE ESSEN WIE SIE AUFWACHEN.

Hatte die ausgedruckte Begrüßung an der Tür zum verwaisten Speisesaal nicht gerade meinen Appetit angeregt, so machte die Aussicht aus dem Fenster eine vierte Schüssel Müsli zu einer echten Herausforderung. Jenseits der schlierigen Doppelverglasung lag, unter einem stahlblauen Himmel schimmernd, eine lautlose weiße Wildnis von entsetzlicher Schönheit, ein sehr stilles, sehr lebloses Stillleben. Eine Bank direkt vor dem Fenster war bis unter die Oberkante der Rückenlehne von Schnee verborgen, umringt von Nadelbäumen, die unter dem Gewicht dicker Eisklumpen ächzten. Dahinter, jenseits von Näätämös trostloser Ansammlung schneebedeckter Betonscheunen, breitete sich ein monochromer nuklearer Winter in alle Richtungen aus: karge weiße Hänge durchbrochen von toten schwarzen Bäumen, Vorboten eines gewaltigen und feindlichen Nichts.

Der Abschnitt südwärts ab Näätämö bot eine Wahl, mit der ich wochenlang gerungen hatte. Entweder die sichere, jedoch relativ kurze Variante mit 33 Kilometern bis zur nächsten Ansiedlung, Sevettijärvi, oder die vollmundige Absichtserklärung, die eine 88 Kilometer lange Fahrt zu einer am See gelegenen Hütte erheblich weiter südlich bedeutete. Der späte Wintereinbruch machte mir die Entscheidung leicht: Unter gar keinen Umständen würde ich bei dieser Witterung 88 Kilometer schaffen. Und so machte sich eine Stunde später ein dickverpackter, dank seiner Warnweste weithin sichtbarer Volltrottel auf einem Kinderfahrrad heiter an Näätämös Tankstelle/Lebensmittelladen vorbei auf den Weg hinein in das 30 Kilometer währende Nichts.

»Sevetin Baari?«

»Ja.«

»Sie haben geöffnet?«

Ein suchender Blick – wie hieß noch mal das andere Wort, das nicht ja bedeutet? Es war Mittag. Drei Stunden einsamer, aber zunehmend kompetenter arktischer Treterei hatten mich durch eine Winterlandschaft zur winzigen, tief im Wald gelegenen Ansiedlung Sevettijärvi und zu dessen Bar-Hotel-Restaurant gebracht, das die Frierenden und Erschöpften aus einem Einzugsgebiet von der Größe Yorkshires willkommen hieß. Die morgendliche Leistung hatte mich moralisch wieder in die eisige Spur gebracht, aber der stockende Diskurs mit einer betagten finnischen Wirtin drohte sich in die falsche Richtung zu entwickeln.

»Kein Essen?«

»Ja.«

»Ja, Sie haben Essen, oder … ja, Sie haben kein Essen?«

Ein schwaches Nicken. Offenbar Option B.

Ein verlockender Hitzeschwall waberte durch die Tür, durch die sie ihren Kopf steckte. Diese holzvertäfelte, spitzbedachte Oase war augenscheinlich Sevettijärvis wichtigste und einzige Anlaufstelle: Eine Reihe schneebedeckter Behälter davor verriet, dass Einheimische hierherkamen, um ihre Post einzusammeln, Vorräte zu erstehen und hemmungslos Alkohol zu konsumieren. Die Welle der Erleichterung und Genugtuung, die mich unbekümmert durch den kieferngesäumten Eiskanal getragen hatte, der die Bar mit der Straße verband, drohte in einer Flutwelle aus Panik zu verebben. Es waren zehn Grad unter null, Tendenz fallend.

»Gibt es in Sevettijärvi noch eine andere Möglichkeit zum Essen und Schlafen?«

»Ah…«

»Es ist nur so, falls nicht, werde ich möglicherweise sterben.«

Der leicht angestrengte Blick, der sich ihrer kompakten Züge bemächtigt hatte, intensivierte sich, bevor er jäh zerbarst. »Camping, dreifünf Meter!« Erschrocken über ihren eigenen Ausruf deutete sie mit dem Finger nordostwärts durchs weiße Gehölz und schlug die Tür zu.

Mit einem dünnen Summen wälzte ich das Rad durch eine gewundene, pfadähnliche Lücke in den Bäumen. Stellenweise lag der Schnee kniehoch, aber immerhin könnte ich mich hier nicht verlaufen. Diese Gefahr würde sich auch in den kommenden Tagen nicht ergeben. Endlich, nach gut einsfünf Kilometern, erreichte ich ein schäbiges Bauernhaus, das von leerstehenden Campinghütten umringt war, die unter einer dicken Schneedecke kauerten. Nie zuvor war ein Radfahrer glücklicher gewesen, einen bellenden Hund zu vernehmen.

Die Veranda beherbergte einen wankenden Stapel leerer Bierdosen; nach einigem zaghaften Klopfen wurde die dahinterliegende Tür geöffnet. Ein zauseliger Kauz in Trainingsanzug und Wandersocken hieß mich willkommen und bat mich in eine Junggesellenküche, in deren Spüle sich schmutziges Geschirr stapelte. Der Geruch vage funktionierender Selbstversorgung lag schwer in der Luft.

Mein Gastgeber sprach Englisch, genug jedenfalls, um mit mir über die Bestellung einer Portion klumpigen Kartoffelbreis mit geschmorten Brocken eines geweihtragenden, mit Weihnachten assoziierten Tieres zu verhandeln. Für 20 Euro war das nicht gerade ein Schnäppchen, aber da sich die nächstgelegene kalorische Alternative knapp drei Stunden zurück auf der vereisten Straße befand, würde ich nicht anfangen zu feilschen. »Nur Rentier und Salz«, verkündete er feierlich, als er sein dampfendes Werk vor mich auf das fleckige Resopal stellte.

»Alles ganz natürlich. Du nimmst ein Bier, ja?«

»Danke, lieber nicht.«

Mein Nein hatte ihn sichtlich geknickt. Vermutlich spekulierte er darauf, die alleinige Verantwortung für den Stapel der Schande auf der Veranda von sich weisen zu können. Wenn er den ersten Sommergast begrüßte, würde er die Augen verdrehen und mit dem Daumen darauf zeigen: »Also ehrlich, diese englischen Radfahrer.«

In einem benachbarten Raum ertönte im Radio die Zeitansage. Ich sah auf meine Uhr: 14.00 Uhr.

»Komm, mein Freund, nur ein Bier.«

Ich schüttelte bedauernd den Kopf und nahm, quasi als Erklärung, einen Schluck aus dem CamelBak, der neben mir auf dem Tisch lag. Er begutachtete die Vorrichtung mit bedröppelter Enttäuschung. »Na, vielleicht nehme ich ein Bier.« Mit einer einzigen fließenden Bewegung entnahm er einer Tasche seines Trainingsanzugs eine Dose, öffnete den Verschluss und kippte sich den halben Liter in die Bartstoppeln. Meine Absicht, diesen Burschen um eine Unterkunft für die Nacht zu ersuchen, erschien mir plötzlich wenig durchdacht, und wenig später eilte ich den Pfad zurück, den ich auf dem Weg dorthin freigeräumt hatte. Von der erleichterten Freude, die zu diesem Zeitpunkt meine Züge verzerrte, war sechs Stunden später indes nichts mehr zu sehen.

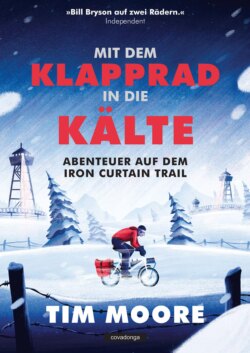

Wie richtet man ein altes kommunistisches Klapprad für eine 10.000 Kilometer lange Expedition her? Die Antwort ist einfacher, als man meinen sollte: Man belegt es mit einem Zauber, der es in ein richtiges Fahrrad verwandelt. Darüber hinaus kann es allerdings nicht schaden, sich von qualifizierten Fachkräften beraten zu lassen.

Ich hatte mich bereits für das MIFA 900 entschieden, als ich im Internet auf ein deutsches Forum stieß, das sich DDR-Zweirädern verschrieben hatte. Ich schilderte der Community meine Mission und bat um hilfreiche Ratschläge. Die Antworten waren durch die Bank entmutigend.

»Warum ein so altes MIFA? Dieses kleine Rad ist sehr schwer, viel schwerer, als es aussieht.«

»Das MIFA war eigentlich nur für den Campingplatz gedacht, um zum Bier- und Brotkaufen vom Zelt zum Laden zu fahren. Weiter nicht!«

»Das größte Problem ist wohl der labile Rahmen. Bitte lassen Sie es bleiben, das wird ein echter Horrortrip!«

Besonders niederschmetternd war das Erlebnis eines 900er-Enthusiasten, der eine Vorliebe für lange Touren hatte: »Ich hatte auch mal die Idee, für einen Griechenland-Urlaub, aber nach 50 Kilometern in fünf Stunden auf dem MIFA habe ich die Sache aufgegeben « (Am ersten Tag meiner Reise brauchte ich zwei Stunden mehr, um 56 Kilometer zu schaffen.)

Ich blieb standhaft. Beim deutschen eBay war ich auf einen reichhaltigen Fundus an MIFAs gestoßen, darunter einige 904er mit Doppelgepäckträgern und der weniger selbstmörderischen Felgenbremse. Ich hatte außerdem von der offen gestanden erstaunlichen Existenz nagelgespickter 20-Zoll-Schneereifen erfahren – ein Produkt, das für jeden Kleinradfahrer, der bei klarem Verstand war, eigentlich nicht von Interesse sein konnte. Bevor der Hersteller zur Vernunft kam und den kompletten Bestand verbrannte, kaufte ich einen Satz.

So tollkühn mein Vorhaben ihnen gewiss erscheinen mochte, meine Entschlossenheit schien den Liebhabern ostdeutscher Räder zu imponieren. So gesellten sich allmählich, wenn auch zaghaft vorgetragen, einige nützliche Tipps zu ihren Kassandrarufen.

»Sie müssen die voreingestellte Übersetzung ändern, zu langsam fürs Flache und unbrauchbar in den Bergen.«

»Das MIFA ist vielleicht okay mit verstärktem, steiferem Klapp-Scharnier.«

»Unser Vater oder Onkel hat damals zu DDR-Zeiten das Scharnier verschweißt und außerdem eine Strebe hinzugefügt, um das MIFA fahrtüchtig zu machen.«

»Wenn Sie das wirklich in Angriff nehmen wollen, gebührt Ihnen uneingeschränkte Hochachtung für diese Leistung. Ich glaube dennoch, dass Ihnen die Bremse große Enttäuschung bereiten wird.«

Ich ließ mir das alles durch den Kopf gehen, stellte noch ein paar Fragen und entschied mich schließlich für einen Kompromiss, der es mir gestattete, eine gewisse Grundauthentizität zu bewahren, und mir zugleich die Chance gab, es bis zum Schwarzen Meer zu schaffen, und zwar bevor meine Kinder vergaßen, wie ich aussah. Westdeutsche Klappräder nach Machart des MIFA waren, wie ich erfuhr, in der Regel mit einer Zweigangnabe ausgestattet: einem Wunder der Ingenieurskunst aus den Sechzigern namens Fichtel & Sachs Torpedo Duomatic, eine in sich geschlossene, kabellose Vorrichtung, die es Radfahrern ermöglichte, durch bloßes Zurücktreten der Pedale von einem kleinen in einen höheren Gang und zurück zu schalten. Die kleinere Übersetzung war allenfalls dafür vorgesehen, kleinere Bodenwellen auf dem Weg zur Bücherei zu meistern, aber 100 Prozent mehr Gänge waren nicht zu verachten und wie nicht anders zu erwarten, fiel es mir erstaunlich leicht, mich davon zu überzeugen, dass es keineswegs Schummelei wäre, diese kleine Anpassung vorzunehmen. Wenn überhaupt würde dieses vorhangübergreifende Ost-West-Hybrid meinem Vorhaben in noch angemessenerer Weise gerecht werden. Uneingeschränkte Hochachtung!

Der Plan erschien simpel: Ich würde das Hinterrad eines alten westdeutschen 20-Zoll-Klapprads ausbauen und an ein MIFA 904 klöppeln. Allerdings erforderte dies einiges ein vorbereitender Logistik, die ich sehr gründlich in den Sand setzte – und zwar auf eine Weise, die damit endete, dass mein alter BMW auf einer von schwerem Hagel heimgesuchten Autobahn ins Schleudern geriet, bevor er jäh und unsanft am Betonmittelstreifen zum Stillstand kam. Zwei Wochen später wurden die irreparablen Überreste auf einen Schrottplatz in Dover überführt, wo ein großer Mann mit einem Brecheisen mir dabei half, den verzogenen Kofferraum aufzustemmen. Darin befand sich das goldene, mit einer Fichtel & Sachs Duomatic ausgerüstete Siebziger-Jahre-Klapprad aus westdeutscher Fabrikation, das ich, eine Stunde, bevor der düstere Himmel über der A1 bei Wuppertal eisige Murmeln auskippte, in Bonn von einem Russen erstanden hatte. Ich brachte es im Gepäckraum eines Busses von National Express nach London. Ein paar Tage später erschien dann abends ein polnischer Lieferwagenfahrer mit dem weißen MIFA 904, das ich eigentlich in Leipzig hatte abholen wollen, an meiner Tür.

»Ist nicht groß«, sagte er, mir die Dokumente zur Unterschrift reichend. »Aber ist schwer.«

Beide Attribute waren nicht von der Hand zu weisen, als ich es zur Inspektion in den Garten schob. Bevor ich dem goldenen Rad in Bonn gegenübergetreten war, hatte ich mich beharrlich geweigert zu begreifen, wie winzig ein Fahrrad mit 20-Zoll-Reifen war. Schuld daran ist das Raleigh Twenty, mit dem ich aufgewachsen war, ein Familienflitzer, den ich in erster Linie in Beschlag nahm, um Vollbremsungen auf Schotter zu üben. Mir als Neunjährigem war es mit seinem tiefen Sattel und dem auf Kinnhöhe befindlichen Lenker wie ein ziemlich heißes Teil von einem Fahrrad erschienen. Wie es so im Schatten der Wäschespinne kauerte, nahm sich das MIFA hingegen ziemlich kümmerlich aus.

Immerhin war es ein Original: Der dicke Plastiksattel, der mit Gaffer-Tape angebrachte Dynamo und sogar die pummeligen, schartigen Reifen trugen die entsprechenden Prägungen aus DDR-Fertigung. Einer der früheren Eigentümer hatte am Unterrohr einen Aufkleber mit dem möglicherweise ironisch gemeinten Schriftzug »Tolles Gefährt« angebracht. Viel bedeutsamer war aber, dass an eben diesem Rohr keine Spur von einem Klappscharnier zu sehen war. Wie mir dieses nicht ganz unerhebliche Manko zuvor auf den bei eBay geposteten Fotos hatte entgehen können, bleibt ein Rätsel, aber ich würde mich nicht beklagen. Die MIFA-Sammler hatten mich gewarnt, dass dieses Scharnier eine tickende Zeitbombe wäre, und wenigstens diese eine Zeitbombe würde nun nicht hochgehen.

Eben diese Sammler äußerten sich ziemlich begeistert, als ich schließlich Bilder von meiner zweirädrigen Kuriosität einstellte. Ich weiß, dass es Ihnen ganz genauso ergehen wird. Mit der Felgenbremse und den beiden Gepäckträgern war es praktisch ein waschechtes MIFA 904, nur eben ein zuvor nicht verzeichnetes, nicht-faltbares Modell. Eine Prägung unter dem Tretlager datierte es auf das zweite Quartal 1990 – ein vergessenes Kind der letzten Tage der DDR, rausgehauen in der seltsamen Zwischenzeit zwischen dem Fall der Mauer im November 1989 und der Wiedervereinigung elf Monate später. »Klappräder waren in den Siebzigern voll im Trend, aber 1990 total aus der Mode«, postulierte einer meiner deutschen Online-Freunde. »Vielleicht dachte man bei MIFA, dass ein 900er ohne Scharnier attraktiver sein könnte für den neuen westdeutschen Markt.« Falls dem so war, so hatten sie sich, ebenso wie die Produktionsleiter bei Trabant, die im gleichen ambitionierten Geist dieser Zeit ein Modell mit VW-Motor auf den Markt warfen, gewaltig geirrt.

Kaum einen Monat vor unserer Abreise in die Arktis machte ich mich daran, diesen arglosen alten Campingflitzer auf den härtesten Ritt seines Lebens vorzubereiten. Ich entfernte den Dynamo und entnahm dem goldenen West-Klapprad sein Hinterrad samt Duomatic sowie Klingel und Ständer. (Dieses andere Gefährt war nebenbei bemerkt etwas, was man als Extrem-Klapprad bezeichnen könnte: Als ich die Mittelschraube abdrehte, zerfiel das Ding in zwei separate Hälften.) Die Schneereifen hatten sich mit ihren spitzen Spikes fast aus dem Pappkarton herausgefressen, in dem sie geliefert worden waren, und sie anzubringen, erforderte die Motorradhandschuhe, die ich zuletzt 25 Jahre zuvor getragen hatte, als ich eine sehr große und sehr rabiate Katze dazu ermuntern versuchte, in ihre Transportbox zu schlüpfen. Mit diesen rotierenden Keulen strahlte das MIFA eine unbändige Angriffslust aus, ungefähr wie die Art von Vehikel, auf dem die Tante von Mad Max zum Bingo gefahren wäre.

Ich hatte mich seit jeher nicht mit letzter Konsequenz der Authentizität verschrieben, und je näher die Abreise rückte, desto gerader ließ ich Fünfe sein. Könnte man allen Ernstes von mir erwarten, 10.000 Kilometer auf einem steinharten Plastikklotz zu hocken? Mich über die gleiche endlose Distanz an Lenkergriffe aus grob gefurchtem Bakelit zu klammern, während ich mit massigen Arctic-Stiefeln in winzige Gummipedale trat? Diese und ein paar andere Probleme anzugehen, verhieß nichts Gutes für die Fahrräder, die ich im heimischen Schuppen zurücklassen würde. Ich baute den Sattel meines hundert Jahre alten Giro-Rads ab und montierte ihn auf die Stütze, die ich von dem mit einem Einkaufskorb bewehrten Damenrad meiner ältesten Tochter geplündert hatte. Mein Alltagsrad – eine bei eBay erstandene, vor jeglichem Diebstahl gefeite Klapperkiste – steuerte Lenkergriffe und Pedale bei, mein eingemottetes Tour-de-France-Rad die Gepäcktaschen. Dann drang ich mit einem Seufzen und hängenden Schultern in die Grauzone noch hinnehmbarer Kompromisse vor.

Selbst ohne Klappscharnier hatte der offene Rahmen des MIFA seine biegsame Anfälligkeit überdeutlich kenntlich gemacht. Statt mit der belastbaren Raute eines Diamantrahmens, die sich seit Urzeiten als bewährter Standard etabliert hat, hatte ich es hier lediglich mit einem zweiseitigen Dreieck zu tun. Mit voll beladenen Gepäcktaschen und einem ausgewachsenen Deppen im Sattel schien es ein aussichtsloses Unterfangen, mit einer solchen Konstruktion den ganzen holprigen Weg quer durch Europa ohne tiefgreifende strukturelle Schäden zu überstehen. Es gab einfach nicht genug tragende Rohre, und das bisschen, was es gab, war von Kommunisten zusammengebaut worden. Denn so sehr ich mich auch bemühte, konnte ich meine unselige erste Begegnung mit einem Fahrrad aus ostdeutscher Produktion einfach nicht vergessen: das DDR-Rennrad mit Zehnfachschaltung, das ich zu meinem 16. Geburtstag geschenkt bekam, eine brandneue Maschine, die an Altersschwäche starb, noch bevor ich wählen durfte.

Wie auch immer, der Rahmen bedurfte dringend einer zusätzlichen Verstärkung. Mittels einer langwierigen Google-Suche nach dem Gießkannenprinzip fand ich heraus, dass für Handläufe von Baugerüsten Rohre von passendem Durchmesser verwendet wurden. Mit den richtigen Schellen verlötet, könnte man daraus ein prima anschraubbares Oberrohr fabrizieren. Sollte sich dieser Plan als nicht ganz so brillant wie gedacht herausstellen, suchte ich außerdem nach »Amateur-Rahmenbauern« und schrieb zwecks einer zweiten Meinung eine E-Mail an den ersten Namen, der auftauchte. »Vom Gefühl her würde ich sagen, dass die Gerüststangen keine so gute Idee sind, aber ich könnte mich irren«, antwortete Stephen Hilton, bevor er sehr ausführlich erläuterte, warum er dies ganz gewiss nicht tat. Stephens müheloser Umgang mit Begriffen wie Bandlöten und Gehrung wies ihn als außergewöhnlich kompetenten Amateur aus. Seine anschließenden Taten wiesen ihn zudem als außergewöhnlich wunderbaren Menschen aus. Binnen einer Woche hatte er meinen Rahmen in seine heimische Werkstatt in Chorley verfrachtet, mit einem maßgeschneiderten Oberrohr versehen und wieder zurück an meine Tür gebracht. »Gerade noch rechtzeitig«, sagte er, während sich meine Augen mit dankbaren Tränen füllten. »Die Rohre waren schon völlig verzogen.« Trotz mehrfacher Angebote wollte dieses vortreffliche Beispiel eines autodidaktisch geschulten Rahmenbauers keinen Penny für das ganze Schweißen, Gehren und auf der M6 im Stau Herumstehen annehmen. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, an dieser Stelle Sie – ja, genau Sie – anzuweisen, eines Tages einen seiner Rahmen zu kaufen.

Leider ist es nun fast an der Zeit, diese fesselnde Geschichte von Rettung, Plünderung und maschinenbaulichem Geben und Nehmen zum Ende zu bringen. Aber eine Episode bleibt noch, bevor der Dr. Frankenstein abenteuerlustiger Klappräder seine scheußliche Schöpfung zum Leben erweckt. Es beginnt damit, wie unser beherzter Protagonist ein Thompson-Tretlager triumphal in die Schranken weist.

Bald nachdem mein MIFA eingetroffen war, bemerkte ich mit Schrecken, dass sein zwischen den Pedalen liegender Maschinenraum ein Exemplar dieses Teufelswerks beherbergte, das bereits alles daran gesetzt hatte, meinen historischen Giro d’Italia zu vereiteln. Nachdem ich in die Knie gegangen war, um diese Farce der Ingenieurskunst ausgiebig zu beschimpfen, hämmerte ich das verhasste Ding mit einem Fäustel geradewegs aus dem Rahmen. Ein splintloser Ersatz traf alsbald aus Deutschland ein, und mein Kumpel Peter aus meinem Pubquiz-Team kam rüber, um mir beim Einbau zu helfen. Indem wir unsere Ressourcen bündelten – sein erfindungsreiches Geschick, mein Fundus an uraltem Fahrradkrempel –, fertigten wir außerdem zwei Halterungen: eine, um den Hebel der Rücktrittbremse mit dem Rahmen zu verbinden, eine weitere für den wackligen hinteren Gepäckträger.

Die große Unbekannte war die Duomatic-Nabe, die dem Zustand des Rads aus den Siebzigern nach zu urteilen seit Jahrzehnten nicht mehr im Einsatz gewesen war. Eine Online-Recherche förderte das Diagramm einer Explosion zutage (streng genommen vielmehr das Bild einer vernichtenden Detonation mikroskopischer Eisenwaren), das uns davon überzeugte, sie einfach so zu lassen, wie sie war. Zum Ausgleich tränkten wir einen Großteil des Rads in Motoröl und schraubten danach alles so richtig fest, wobei wir uns wünschten, diese Dinge andersherum gemacht zu haben.

»Besser?«, fragte Peter, als ich von einer fünfminütigen Probefahrt zurückkam.

»Wie Tag und Nacht«, sagte ich, ein Bein über Stephen Hiltons Oberrohr hebend. Das klang zumindest besser, als mit der ganzen Wahrheit herauszurücken: Drei Tage vor meiner Abreise war dies das erste Mal, dass ich das Ding gefahren war.