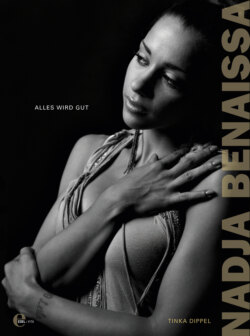

Читать книгу Nadja Benaissa - Alles wird gut - Tinka Dippel - Страница 5

SCHEINWERFER AN: EINE GESCHICHTE, AN DER JEDER TEILHABEN WILL

Оглавление»Ein Königreich für einen Willen«, schrei ich im Stillen, »Wann endlich kommt die Flut« und verwandelt diese Wut zuerst in Glut und dann in Asche, damit sich irgendwann was regen kann, sich wie Phönix erheben kann. Die Kunst der Ruhe leben kann: Wird immer alles gut? (»Know your emotions«, Nadja Benaissa)

Nadja hat schon viele Leben gelebt und sie hat sie immer extrem gelebt. Sie hat mehr Draufgängertum als viele andere, aber auch mehr Mut und mehr Talent. Kaum jemand will mit ihr tauschen, trotzdem hat ihr Leben eine Faszination, und viele – auch von denen, die in der einen oder anderen Weise auf sie eindreschen – wollen ein Teil davon sein. Viele wollen ein paar Strahlen von ihrem Licht abbekommen, sei es, indem sie über sie berichten, für oder gegen sie prozessieren, mit ihr arbeiten – oder ein Buch über sie schreiben.

Als die Medienwelle losrollt, ist das Gedrängel um den Scheinwerfer, der auf sie gerichtet ist, besonders groß. Eine bessere Titelgeschichte kann man sich nicht ausdenken: Es geht um Sex, es geht um eine Krankheit, mit der die Gesellschaft noch lange keinen Umgang gefunden hat, es handelt sich um einen Krimi mit einer schönen Frau im Mittelpunkt, einer berühmten schönen Frau mit bekannter Drogenvergangenheit und hohen Schulden. Es gibt Tausende Fotos von ihr in allen Varianten, jede Tendenz in jeder Geschichte kann bebildert werden, Nadja, die Nachdenkliche, Nadja, die Laszive, sexy Nadja, gefährliche Nadja, ausgelassene Party-Nadja.

Die erste Welle spült vor allem Details aus Nadjas Leben in die Wohnzimmer, seltsame Details, falsche Details, intime Details. Auch im Fernsehen laufen fast nonstop Berichte über sie. Die B. Z. zeigt unter dem Titel »In so einer Zelle schmort der gefallene Engel« das Bild einer Zelle in Preungesheim, die allerdings besser ausgestattet ist als die Schlichtzelle, in der Nadja tatsächlich sitzt. Einen Tag später erzählt ein ehemaliger On-Off-Freund aus längst vergangenen Tagen, der schon vor Jahren ihre Drogenvergangenheit verkauft hat, der Zeitung: »Ich war dabei, als Nadja ihren AIDS-Test machte«. Die Bild-Zeitung stellt unter dem Titel »AIDS-Angst« die Frage: »Wie viele Männer hat ›No-Angels‹-Star Nadja angesteckt?« Und lässt einen anonymen angeblichen Liebhaber erzählen: »Ich hatte Sex mit der HIV-infizierten Nadja«. Er behauptet, sie hätten auf Kondome verzichtet, und wird mit dem Satz zitiert: »Ich dachte mir nichts dabei, hatte selbst gerade einen AIDS-Test gemacht, der negativ war. Ich fühlte mich sicher.« Nadjas Vater wird in einem Artikel vom Gastronomen zum Couscous-Verkäufer und die No Angels wie schon so oft zur Retortenband degradiert.

Im Zusammenhang mit Nadjas Fall werden Begriffe wie »Bare-backing« und »Pozzing« erklärt. »Bare-backing«, »Reiten ohne Sattel«, ist ein Begriff aus der Schwulenszene und meint Sex, meist Analsex, ohne Kondom; »Pozzen« kommt von »positiv« und bedeutet, dass Menschen sich wissentlich mit HIV infizieren lassen – und beides hat mit Nadjas Fall nicht viel zu tun. Solche Zusammenhänge implizieren einen Vorsatz und geben der Geschichte einen Dreh, den sie nicht hat. Zwei Menschen sind verantwortungslos gewesen, der eine mit dem Wissen, dass er den anderen einem Risiko aussetzt. Nadja hat einen Fehler gemacht und sich diesem Fehler lange nicht gestellt. Sie ist aber nicht die schwarze Hexe und auch nicht der weiße Unschuldsengel. Bei Nadjas Exfreund Alex, auch als »DJ Release« bekannt, überbieten sich Sender und Zeitungen, ihm wird unter anderem eine fünfstellige Summe dafür geboten, dass Reporter ihn zum AIDS-Test begleiten. »Die haben immer noch mehr Holz gesucht, um sie anzuzünden«, sagt er, einer der wenigen, die Nadja wirklich gut kennen und es schaffen, einfach den Mund zu halten. Und aus der Nähe zu ihr kein Geschäft zu machen. Viele, die sie nicht kennen, halten den Mund nicht und suchen öffentlichkeitswirksam nach einer Moral in einer Geschichte, in der vielleicht gar keine zu finden ist – auf keiner Seite.

Nadjas Medienanwalt Christian Schertz sagt, er habe viele mediale Krisenfälle und Medienopfer begleitet, aber so etwas habe er noch nicht erlebt, er nennt die Berichterstattung korrespondierend mit den Presseerklärungen der Staatsanwaltschaft »eine moderne Form mittelalterlicher Hexenjagd«. Ähnlich fatal sei die Informationspolitik der Staatsanwaltschaft nur im Fall eines Pro7-Moderators gewesen, der im Frühjahr 2004 beschuldigt wurde, eine Frau nachts auf einer Brücke in Frankfurt zum Oralsex gezwungen zu haben, aber nie wieder in den Medien stattfand; ähnlich Tsunami-artig seien die Reaktionen nur gewesen, als die Porno-Vergangenheit der Schauspielerin Sibel Kekilli, die er damals vertrat, bekannt wurde.

In den Foren und Kommentaren des Internets formieren sich die aufgestachelten Truppen: Nadjas Fans, die zu ihr halten, egal, was ist, und ihre Feinde, die sie als »Biowaffe« und »humane Tretmine« bezeichnen, für die sie eine Mörderin ist und die Unschuldsvermutung juristischer Firlefanz in einem Fall, den viele für sich längst abgeurteilt haben.

Marianne Rademacher, die Frauenreferentin der AIDS-Hilfe, die öffentlich Nadjas Entlassung aus der Haft gefordert hat, wird mit Hassmails überschwemmt, man habe ihr »ins Hirn geschissen«, sie verteidige eine Mörderin, sie solle ihr Amt niederlegen.

Der Manager der No Angels bekommt in diesen Tagen erste sechsstellige Angebote für Exklusiv-Interviews nach der Haftentlassung. Und ist nicht nur mit deutschen Medien in der Dauertelefonschleife, unter anderen ruft die New York Times an.

Auf allen Ebenen wird gestritten, die Süddeutsche Zeitung stellt die Methoden des Boulevards infrage, wo man wiederum Raum mit der Frage füllt: »Wie ehrlich ist die ›Süddeutsche Zeitung‹?« Experten diskutieren die Rechtslage, die Beweisbarkeit einer Ansteckung, die Umstände der Verhaftung.

Und im vielstimmigen Pressetrubel merken die Ersten an, dass die Tatsache, dass Nadja immer noch im Gefängnis sitzt, insofern absurd ist, als die Staatsanwaltschaft sich selbst ihren Haftgrund zunichte gemacht hat – denn seit Nadja von allen Titelblättern blickt, seit sie nicht mehr nur No-Angels-Nadja, sondern vor allem HIV-Nadja ist, geht die Gefahr, dass sie ihre Tat wiederholen könnte, schon deshalb gegen null, weil kaum ein Mann mehr ernsthaft behaupten kann, er habe nichts von ihrer Infektion gewusst.

Die Benaissas sind unterdessen damit beschäftigt, Nadjas Tochter vom Fernseher und den Auslagen der Zeitungskioske fernzuhalten, wo sie in großen Lettern lesen könnte, dass ihrer Mutter bis zu zehn Jahre Haft drohen. Noch sind Osterferien und Leila muss nicht in die Schule, noch hoffen sie, Nadja könne jeden Tag freikommen – aber Leila ist neun Jahre alt und wach im Kopf, sie weiß ohnehin längst, dass ihre Mutter nicht einfach nur arbeiten gegangen ist. Und für Donnerstag ist ein erster Besuch bei Nadja genehmigt worden. Mittwochnachmittag fahren die Benaissas mit Leila zum Spielplatz Tannwäldchen nach Neu-Isenburg und nehmen sich Zeit, ihr in Ruhe zu erklären, dass ihre Mutter im Gefängnis sitzt, weil Menschen schlimme Dinge über sie sagen. Leila hat früh damit umzugehen gelernt, dass ihre Mutter oft von heute auf morgen weg ist, sie hat gelernt stark zu sein – oder sich zumindest nach außen so zu geben.

Nadja sitzt nach ihrem tiefen Fall in ihrer Zelle vor einer weißen Wand. Die Gefängnisverwaltung versucht, sie so gut es geht abzulenken, schickt gelegentlich die Psychologin vorbei und lässt sie mehr und mehr am normalen Gefängnisalltag teilnehmen. Dann heißt es, ihr Strafverteidiger sei da, und Nadja ist erleichtert, hofft, endlich aus der Isolation herauszukönnen. Doch der Mann, der da sitzt, ist nicht ihr Strafverteidiger, sie kennt diesen Mann nicht, der sich als Rechtsanwalt vorstellt. Bei ihm ist eine Frau von der Deutschen AIDS-Hilfe in Frankfurt. Sie solle sich keine Sorgen machen, ihr Anwalt habe Fehler gemacht, sagt der ihr Unbekannte, aber er würde das jetzt für sie in die Hand nehmen. Und Nadja erteilt ihm ein Mandat.

Ich war so erleichtert, dass überhaupt jemand gekommen ist. Man ist so verzweifelt und verunsichert, da kommt jemand und erzählt mir, mein Anwalt sei unfähig. Natürlich habe ich da Angst bekommen, dazu noch der Name »Deutsche AIDS-Hilfe«, das hat mich vertrauen lassen. Am nächsten Tag saß ich im Gemeinschaftsraum, da sah ich, wie dieser Anwalt RTL schon Interviews gab und sagte, es gehe mir nicht gut. Dazu die Ärztin, ich sei am Boden zerstört. Ich dachte nur: Das gibts doch nicht, was für eine Scheiße!

»Meine Mandantin ist seelisch ganz unten«, wird der Mann, den sie eben zum ersten Mal in ihrem Leben gesehen hat, zitiert. »Ihr geht es auch körperlich schlecht, nicht zuletzt wegen ihrer Erkrankung.« Dass er gar nicht im Mandat ist, wird erst später klar, denn Nadja hat bereits die drei maximal zugelassenen Anwälte: Christian Schertz, einen Strafverteidiger in Berlin und einen in Frankfurt. Außerdem hat Nadja ihm nicht erlaubt, mit der Presse zu sprechen, und zu diesem Zeitpunkt weiß niemand mit Sicherheit, dass sie wirklich HIV-positiv ist, Nadja selbst wird sich erst Monate später bei Stern TV zu ihrer Infektion äußern. Schertz untersagt diesem Anwalt, noch einmal mit den Medien zu sprechen.

Nadja verschenkt ihr Vertrauen schnell, sie entzieht es aber auch schnell wieder, und sie ist mit den Jahren immer sensibler geworden. Wenn jemand, sobald er ein Fitzelchen Kontakt zu ihr hat, vor die Mikrofone rennt und sich als Experte in Sachen Nadja gibt, dann kann das unmittelbar ihr Vertrauen zerstören. Ihr Strafverteidiger wird sich am nächsten Tag dafür entschuldigen, dass er nicht selbst am Mittwoch noch einmal bei ihr war, er habe ahnen können, dass andere Anwälte versuchen würden, ihren Fall an sich zu ziehen.

Nadja widerruft das Mandat, daraufhin sucht sie der Rechtsanwalt noch einmal auf, fragt, ob sie sich das auch gut überlegt habe, dann wünscht er ihr alles Gute. In die Kameras sagt er, er habe das Mandat abgegeben – was wiederum neue Schlagzeilen füllt. Bei Nadjas Manager rufen daraufhin einige renommierte Kanzleien an, ob noch Bedarf an qualifiziertem Rechtsbeistand bestehe. Und bei Nadja wird noch mehrmals angeklopft, ein Strafverteidiger sei da, sie verweigert nach dieser Erfahrung aber jedes Treffen mit fremden Menschen.

Viele Juristen drängeln sich um Nadjas Licht. Staatsanwalt Ger Neuber läuft auf allen Kanälen und wird zunehmend selbst zum Akteur im Nadja-Justiz-Krimi und zum Thema für jene Zeitungen, die nicht über Nadjas Intimleben schreiben. Hat er anfangs die Presse noch in erster Linie informiert, muss er sich nun vor ihr immer mehr für sein Vorgehen rechtfertigen. Die zweite Welle der Berichterstattung türmt sich auf – die der juristischen Einordnung. In der Süddeutschen Zeitung vom 16. April wird im Vermischten unter dem Titel »Details von der Quelle« die These vertreten, Nadjas Fall illustriere eine veränderte Informationspolitik der Staatsanwälte, die früher als »Presseabwehrstellen« bekannt und bei Journalisten verrufen waren, heute aber vor allem bei Strafverteidigern einen schlechten Ruf haben, weil sie in laufenden Ermittlungsverfahren zu schnell Informationen herausgeben. Einen Tag später ist Nadjas Fall in der Zeitung das Thema des Tages, und der leitende politische Redakteur Hans Leyendecker schreibt: »Immer wieder ist zu beobachten, dass Staatsanwälte vor Kameras den großen Auftritt suchen, dass sie, mitunter, geltungssüchtig oder überfordert sind.«

Sabina und Leila Benaissa müssen am Donnerstag durch ein Spalier von Reportern laufen, um Nadja besuchen zu können, eine halbe Stunde lang dürfen sie bleiben, das ist in der Untersuchungshaft die maximale Besucherzeit. Leila rennt auf ihre Mutter zu, übergibt ihr einen Bounty-Riegel als Stärkung, sprudelt los, dann wird sie immer stiller und zum Abschied beruhigt sie ihre Mutter, sagt: »Mach dir keine Sorgen Mama, alles wird gut.«

Nadja wird die beiden noch öfter sehen an diesem Tag und am nächsten, beim Fernsehen im Gemeinschaftsraum. Die Übertragungswagen belagern den Eingang der JVA Preungesheim und das Hauses von Nadjas Eltern in Dreieich. Alle rechnen jeden Moment damit, dass Nadja freikommt.

Ich habe jeden Tag entweder mit meinem Anwalt gesprochen oder mit der Seelsorgerin, das war ein dauernder Kampf, weil ich aus der Schlichtzelle rauswollte. Dann ging der Gefängnisalltag los. Ich hab die anderen Insassinnen besser kennengelernt, eine hatte mir vorher schon Briefe unter der Tür durchgeschoben, hatte geschrieben: »Ganz egal, was andere reden, du weißt, wer du bist, mach dir keine Sorgen, es wird sich schon alles aufklären.« Das waren die intensivsten Tage meines Lebens, diese Frauen kennenzulernen, die alle ein hartes Schicksal hatten. Ich wurde rumgereicht und jede hat mir ihre Geschichte erzählt, dadurch konnte ich mich von meinen eigenen Problemen ablenken. Bei einer war es der klassische Mix aus Beschaffungskriminalität, EC-Kartenbetrug und so etwas, eine war ausgerastet, weil ihr behinderter Bruder beleidigt worden war, hatte eine Flasche zerschlagen und jemandem ins Gesicht gehauen, eine war angeklagt, ihr Baby umgebracht zu haben. Ich habe mir dort geschworen, dass ich nie wieder einen Menschen vorverurteilen werde, das habe ich von diesen Frauen gelernt. Weil man es sich damit zu einfach macht, und so einfach ist es nicht. Ich durfte noch nicht arbeiten gehen und hatte kein Geld, aber ich wurde von den anderen mit Kaffeepulver, Zucker und Bodylotion versorgt, eine Beamtin hat mir auch mal Tabak gegeben. Es gibt jeden Tag ein paar Stunden Zellenaufschluss, dann kann man sich auf dem Gang und im Gemeinschaftsraum frei bewegen, aber sonst musste ich immer in meine Schlichtzelle. Wir haben zusammen Essen gekocht und Brot gebacken, manchmal konnten wir uns ganz gut ablenken. Im Gemeinschaftsraum lief den ganzen Abend RTL , da habe ich immer die Berichte über mich gesehen, meine Tochter, meine Mutter. Manche haben hirnlos reagiert: Haha, zehn Jahre, das ist ganz schön lang.

Die Medien haben übers Wochenende Zeit und Platz, lang, breit und weniger aufgeregt über den Fall zu berichten. In der B. Z. gibt man der Frau von der AIDS-Hilfe, die Nadja im Gefängnis besucht hat, noch einmal Gelegenheit, ihre persönlichen Eindrücke nach dem Besuch bei Nadja wiederzugeben: Man sehe Nadja ihre Krankheit nicht an – für jemanden, der in der AIDS-Aufklärung arbeitet, ein erstaunlicher Satz. Sie scheine nicht stabil und auch nicht zuversichtlich zu sein, sie habe große Angst, was mit ihr werde, wenn sie herausgelassen wird. Das Ganze ist betitelt mit: »No Angel Nadja weint in der Zelle und hat Angst vor der Freiheit«. Bis Nadja vor etwas Angst hat, muss viel passieren, mehr als bei vielen anderen Menschen, und wenn sie vor etwas nie Angst hatte, auch nicht in diesem Moment, dann ist das Freiheit. Freiheit ist vielmehr das, wofür sie – wenn auch wenig erfolgreich – schon ein Leben lang kämpft.

Im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nutzt Nils Minkmar die Aufmacherseite, um sich unter dem Titel »Der Staatsanwalt in meinem Bett« über die »informationelle Überdosis« zu wundern, der er in der ersten Nadja-Woche ausgesetzt worden ist, und die Frage aufzuwerfen, ob diese Geschichte zu den Systemen Medien und Justiz passt, ob ihre Instrumente in einem Fall wie dem von Nadja überhaupt greifen. Auch das ist eine viel diskutierte Frage in diesen Tagen. Für viele Juristen ist die Sache klar, denn das ihr zur Last gelegte Vergehen ist ein Straftatbestand. Ulrich Heide, Geschäftsführer der Deutschen AIDS-Stiftung, meint dazu: »Fast jede Art der Strafverfolgung ist nach unserer Einschätzung falsch – weil sie eine sachorientierte Aufklärung eher erschwert. Man verlagert die Verantwortung eindeutig nur auf diejenigen, die von sich wissen, dass sie infiziert sind. Dann liegt es nahe, sich nicht testen zu lassen. Und das ist unter präventiven Gesichtspunkten die falsche Schlussfolgerung.« Erst ein positiver Test macht eine Strafverfolgung überhaupt möglich. Wer den Test umgeht, kann sich nicht strafbar machen.

Die No Angels konferieren in dieser Woche jeden Abend per Handy mit ihrem Manager, der bereits den Plan schmiedet, Nadja unbemerkt aus dem Gefängnis zu bringen, wenn sie freigelassen wird. Nadja lebt weiter ihren Gefängnisalltag und wartet auf ihre Entlassung, aber die verschiebt sich immer noch. Als sie Anfang der Woche wieder mit ihrem Strafverteidiger spricht und er ihr zum dritten Mal sagen muss, dass sie noch nicht herauskommt und außerdem in der Schlichtzelle bleiben muss, rastet sie aus.

Ich bin komplett Amok gelaufen in dieser Zelle. Ich hab einen hysterischen Anfall bekommen. Ich hab den Stuhl genommen und durch die Luft geschleudert, sodass ein Loch in der Wand war. Bis er mich richtig angeschrien hat. Ich hatte langsam das Gefühl, ich komme hier nicht mehr raus, irgendwann ist meine Stimmung komplett gekippt, da saß ich bei ein paar Mädels auf dem Bett und hab total geheult. Ich konnte das alles nicht fassen. Diese zehn Tage, das waren keine zehn Tage, das waren Monate. Und die haben mich gebrochen.

Anfang der Woche fliegt Nadjas Manager von Berlin nach Frankfurt, und im selben Flieger sitzt der damalige hessische Ministerpräsident Roland Koch. Nadjas Fall ist da längst ein Politikum und so bittet der Manager um ein kurzes Gespräch, in dem er darlegt, warum Nadja seiner Ansicht nach schnellstmöglich freikommen muss. Auch den Zeitungen fallen kaum mehr andere Schlagzeilen ein, als immer wieder zu fragen: Kommt sie heute frei?

Am Dienstag, 21. April, wird Nadja von der Gefängnisleitung mitgeteilt, mittags werde es Feueralarm geben, dann werde man sie auf Umwegen vom Gelände bringen. Der Haftrichter hat einem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Haftverschonung stattgegeben – unter Auflagen, die nicht öffentlich gemacht werden, weil es sich um »höchst persönliche Dinge« handelt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Auflage ist unter anderem, dass sie gemeldet sein muss und dass sie Gespräche mit einem Psychologen führen muss, der ihr künftig zu erwartendes Sexualverhalten analysieren soll.

Vor dem Eingang der JVA Preungesheim wartet Markus Bernat, der seit Jahren für die Sicherheit der No Angels zuständig und der Presse ein bekanntes Gesicht ist, mit einem Van und springt aus dem Wagen, als Nadjas Anwalt die Anlage durch den Haupteingang verlässt. Alle Kameras und Mikrofone sind auf die beiden gerichtet – während Nadja mit Mantel, Hut und Sonnenbrille getarnt die JVA auf der anderen Seite verlässt und in ein Auto springt, in dem ihr Manager wartet. Er rast auf die Autobahn Richtung Norden, bremst gelegentlich ab, um feststellen zu können, ob ihnen ein Auto folgt, aber niemand hat etwas mitbekommen.

Für Nadja geht das alles sehr schnell, ihre Entlassung ist eine filmreif inszenierte Flucht – über die sie sich ein wenig wundert, weil sie eigentlich nur einen Menschen sehen will: ihre Tochter. Leila wartet an einem Rastplatz, gemeinsam mit Nadjas Eltern und Bruder. Von dort soll es weitergehen, auf zwei Autos verteilt Richtung Oldenburg, zu einem Haus, das mitten im Wald an einem kleinen See liegt. Der Manager redet während der Fahrt auf Nadja ein, versucht, sie zu überzeugen, bald in eine Talkshow zu gehen, will, dass die Familie in dem anderen Auto fährt. Aber Amin, Leila und Nadja bestehen darauf, zusammen zu fahren, und Nadja weigert sich, irgendwo aufzutreten. Der Manager telefoniert die ganze Fahrt mit der Presse, Leila erzählt, was in der Schule war, Nadja guckt aus dem Fenster und genießt den Horizont.

Das Objekt der Berichterstattung ist abgetaucht, die Truppen in Dreieich und Preungesheim ziehen ab. Jetzt diskutiert der hessische Landtag. Die Grünen werfen Justizminister Jörg-Uwe Hahn von der FDP vor, in Nadjas Fall auf skandalöse Weise untätig gewesen zu sein, er sei verpflichtet gewesen, mäßigend einzugreifen, meinen sie und verlangen Aufklärung im Rechtsausschuss des Landtages. Aus dem Ministerium heißt es dazu, die Staatsanwaltschaft sei frei in ihren Entscheidungen.

Dann gibt es nichts mehr zu berichten, das Scheinwerferlicht ist abgeschaltet, die Welle rollt aus. Und wenige Monate später werden viele Menschen nicht mehr wissen, was nun eigentlich geworden ist aus dieser Sache. Nadja bleibt rund eine Woche in dem Haus am See.

Ich habe mich gefühlt wie gesteinigt. Ich wusste, jeder lauert auf mich. Für mich war der erste Instinkt: Alle weg, das Misstrauen war enorm – allen gegenüber, außer meiner Familie. Wir haben versucht, uns schöne Tage zu machen, haben gekocht, waren am See. Die Leila und ich, wir haben einfach nur geschrien, haben uns rausgestellt auf die Veranda, auf den See geguckt, und sie hat so laut geschrien, wie sie konnte. So laut, ich dachte, jetzt kommt gleich die Polizei, das hören die noch bis nach Frankfurt in die JVA . Wir haben unsere Gefühle rausgebrüllt, gegessen, ein bisschen Sonne getankt. Abends haben wir Feuer gemacht, am Kamin gesessen und geredet. Ich war immer noch im Schockzustand, wurde aber langsam wieder ich selber.

Dann trifft sie die No Angels Lucy, Sandy und Jessica wieder, in einem italienischen Restaurant in Berlin. Da kann sie schon wieder lachen und einen entspannten Abend haben. Ex-No-Angel Vanessa, einst Nadjas beste Freundin, mit der sie seit der Trennung der Band kaum Kontakt hatte, hat sich inzwischen auch gemeldet – per E-Mail. Echte Freunde verschwinden nicht ganz, das hat Nadja in diesen Tagen gelernt. Und dass falsche Freunde umso schneller weg sind, wenn sich der Wind dreht, wenn man vom Pop-Engel zum Biest wird.

Viele große Träume, viel Zuversicht und Vertrauen sind in der großen Medienschlacht gefallen, mit ihnen aber auch viele selbst kreierte Dämonen, die sie seit Jahren mit sich herumgeschleppt hat, und viele stumme Leiden, viele Ängste. Tiefer als Nadja in diesem April kann ein Mensch kaum fallen. Wie sie dort hingekommen ist, das ist eine lange Geschichte, in der vieles sich schon früh ankündigt und die mit den Jahren immer mehr Fahrt aufgenommen hat.