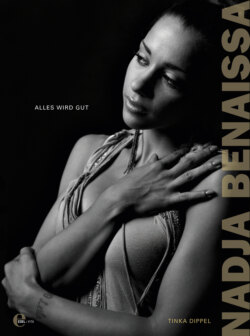

Читать книгу Nadja Benaissa - Alles wird gut - Tinka Dippel - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

KLEINE WELT, GROSSE FREIHEIT

ОглавлениеJeden Morgen warst du früher wach und abends länger auf. Den ganzen Tag dann bei der Arbeit, und zu Hause hörts nicht auf. Doch Tag für Tag, jahrein, jahraus, warst du immer für mich da. Ich will nur, dass ihr wisst, alles für mich ist meine Familie. Ihr seid mein Zuhause. (»Familie«, Nadja Benaissa)

Nadja Benaissa kommt aus dem Gefängnis zurück in eine Welt, die überschaubar ist, eine Welt, in der ein Fixpunkt vom anderen nur einen Steinwurf entfernt ist, in der sie einst mit Händen und Füßen um Platz gekämpft hat. Und in der sie nun, nach zweieinhalb Wochen in Haft und Isolation, Halt findet.

Diese Welt liegt rund zehn Kilometer südlich der Frankfurter Innenstadt, 20 Minuten vom Frankfurter Hauptbahnhof mit der Linie S3 oder S4 Richtung Darmstadt. Sie lebt in dem Städtchen, in dem sie auch die ersten drei Jahre ihres Lebens gewohnt hat: Dreieich. Es hat mehrere Stadtteile, nach Sprendlingen ist Dreieichenhain der zweitgrößte, dort gibt es eine Burgruine mit fast 1000-jähriger Geschichte und einen mittelalterlichen Stadtkern, wo Dachgiebel und Fachwerk durch die Last der Zeit in Schieflage geraten sind. Wo Nadja wohnt, ist alles ziemlich neu und nichts in Schieflage: im Industriegebiet von Dreieichenhain. Sie holt mich mit dem roten Nissan Micra am Bahnhof von Dreieich-Buchschlag ab, einem menschenleeren Rondell mit einer Bushaltestelle. Auf der Fahrt sagt sie: »Ich hoffe, du erschreckst nicht, ich wohne nicht, wie du es vielleicht erwartest – nicht, wie viele Menschen sich das vorstellen nach Popstars und Nummer-eins-Alben.« Die Wohnung im Hochparterre hat einen Boden aus Laminat und drei Zimmer, eines für sie, eines für Leila, eines für sie beide zusammen. Im Wohnzimmer stehen ein großes, geschwungenes Ledersofa in Dunkelbraun, eine Kommode, ein E-Piano, ein großer Fernseher und ein weißes Ikea-Regal. Auf der kleinen Fläche obendrauf drängelt sich ein Bruchteil der Trophäen der ersten No-Angels-Jahre, ein Bambi, zwei Bravo-Ottos, zwei Echos. Auf dem Hocker vor dem Fenster sitzt Jeany, Nadjas Katze, eine getigerte mit weichem langem Fell, Familienmitglied, seit Nadja zehn war, und inzwischen eine Greisin. Sie kommt angelaufen und legt sich zwischen uns ab, als wir damit beginnen, Nadjas Geschichte ganz von vorne aufzurollen.

Nadja Benaissa wird am 26. April 1982 im Krankenhaus zum heiligen Geist im Zentrum von Frankfurt geboren.

Ihr Vater Mohamed stammt aus Marokko, aus einem Dorf in der Nähe von Nador. Inzwischen lebt die Familie aber in der Provinz Kenitra, rund 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Rabat. Er ist der älteste Bruder von sieben Geschwistern und fünf Halbgeschwistern – einer, auf dem Erwartungen und viel Verantwortung lasten. Mit 17 Jahren kommt er nach Deutschland, wo sein Vater mit seiner zweiten Familie lebt, und arbeitet als Kellner. Dass er in seiner Heimat längst einer Frau versprochen ist, als er im März 1978 in einer Disco in Dreieich-Sprendlingen die damals 19-jährige Krankenschwester Sabina kennenlernt, daraus macht seine Familie kein großes Problem. Sabina ist Tochter einer serbischen Mutter und eines deutschen Vaters, die beiden heiraten ein Jahr später und wieder ein Jahr später kommt ihr Sohn Amin auf die Welt. Da ist Sabina 21, hat keine Freunde mit Kindern, kaum Austausch, sie managt ihre Familie nach Bauchgefühl, und in den ersten Jahren funktioniert das auch gut. Zwei Jahre nach Amin wird Nadja geboren, wie ihre Mutter, ihr Vater und ihr Bruder im Sternzeichen Stier, sie ist ein Wunschmädchen.

Von den ersten drei Jahren in Dreieichenhain hat Nadja nicht mehr viele Bilder im Kopf, ihre Erinnerungen setzen erst danach ein, und danach geht es ins benachbarte Langen, in den Stadtteil Oberlinden. Familie Benaissa zieht im Februar 1985 in den Ginsterbusch 25, einen an der Straße entlang geklonten Wohnblock. Die Wohnung hat dreieinhalb Zimmer, zwei Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, dazu einen kleinen Balkon, wo sie einem Kaninchen namens Bobby seine Behausung in einer umgebauten Kommode einrichten. Die Geschwister schlafen am liebsten zusammen auf einer Klappcouch, erst als Amin in die Schule kommt, bestehen die Eltern darauf, dass jeder die Nacht in seinem Zimmer verbringt.

Der Ginsterbusch geht in den Forstring über, die beiden Straßen bilden ein Oval und umschließen Nadjas erste kleine Welt, in der es noch den Weißdornweg, den Hagebuttenweg, den Anemonenweg und den Farnweg gibt, den Kindergarten, die Albert-Schweitzer-Grundschule, den Kiosk, der damals »Trinkhalle« hieß, jetzt »Trinkhalil«, und den Supermarkt, damals Tengelmann, jetzt »Treff 3000«.

Innerhalb dieser Welt können Nadja und Amin sich frei bewegen. Mohamed Benaissa arbeitet als Kellner nachts lange und schläft meist, wenn die Kinder aufstehen, die Mutter pausiert als Krankenschwester, jobbt aber gelegentlich und muss manchmal schon vor den Kindern aus dem Haus. Dann stellt sie das Frühstück auf dem Tisch bereit, die Kinder machen sich selber fertig und verlassen dann Hand in Hand das Haus.

Amin liebt seine Schwester sehr, von Anfang an. Er ist ein stiller Junge, so richtig fängt er überhaupt erst an zu reden, als Nadja da ist, auf die er nie offen eifersüchtig ist – im Gegenteil. Einmal will Sabina Benaissa sich bewusst Exklusiv-Zeit für ihn nehmen und alleine mit ihm zur Eisdiele fahren, Baby Nadja soll beim Vater bleiben. Da kullern die Tränen schon, als sie die Treppe hinuntergehen, und als die Mutter den Zweijährigen in den Kindersitz hebt, fängt er an zu protestieren und nach dem Baby zu rufen.

Die beiden Geschwister sind so viel zusammen, dass ihre Mutter sich manchmal Sorgen macht, ob das noch normal ist, sie sind zwei Extreme, aber zwei, die so gut wie nie konkurrieren: Amin, der Ruhige, in sich Gekehrte, und Nadja, die Lebhafte, Kommunikative. Sie ist ein typisches zweites Kind, läuft mit, macht mit, lernt früh, und Amin ist ihr Aufpasser und das wird bis heute so bleiben – nur werden immer mehr selbst ernannte Aufpasser dazukommen.

Dass Amin in den Kindergarten geht und sie anfangs noch nicht, ist der Dreijährigen nicht beizubringen, vom Balkon der Wohnung aus kann sie auf das Gelände sehen, wo all die Kinder spielen, die sie auch kennt. »Sie hat mich verrückt gemacht, sie hat das nicht verstanden, dass sie da nicht hindarf – alles voller Kinder, und sie kann nicht hinein«, erzählt Sabina Benaissa. Als es Frühling wird und Amin mit den anderen Kindern immer mehr draußen spielt, steht Nadja oft vor dem Zaun und schreit – bis sie gelegentlich für eine Stunde auf Besuch kommen darf. Und bald darauf selbst in den Kindergarten kommt – was dann auch wieder nicht einfach ist. Denn dort gibt es Vorschriften und die rufen schon beim Kind Nadja vor allem eines hervor: ihren bis heute starken Trotz.

Fernsehen gibt es kaum bei Benaissas, das interessiert die Geschwister aber auch nicht besonders, stattdessen interessiert sie alles, was draußen vor der Tür passiert. Von ihrem Fenster im zweiten Stock guckt Nadja auf die Straße und einen Kirschbaum, der jedes Jahr um ihren Geburtstag Blüten trägt – und heute nur noch ein längst überwucherter Stumpf ist. Alle Kindergartenfreunde, alle Spielkameraden wohnen in den umliegenden Häuserblocks, Nadja kann rausgehen und spielen, wann immer sie will, sie darf auch immer bei den Jungs mitspielen. Wie sehr sie diese Freiheit braucht, wird sie erst merken, als sie nicht mehr selbstverständlich ist, als ihr Jahre später Oberlinden und Langen und die Regeln in ihrer Familie zu eng werden und sie sich in ihrem Kampf um Freiheit von einer Abhängigkeit in die nächste begibt. Freiheit ist alles für das Mädchen, das am liebsten draußen ist und auf Bäume klettert, das viel mit dem Fahrrad unterwegs ist und auf dem Spielplatz immer versucht, am höchsten zu schaukeln. Freiheit bleibt alles für die Frau, die bis heute alle paar Monate alle Abhängigkeiten abschüttelt.

Womit Nadja schon damals nicht gut klarkommt, ist Leerlauf. Wenn sie zwei Minuten nicht weiß, was sie tun soll, wird sie unleidlich, sie muss immer mit irgendetwas beschäftigt sein, malt und bastelt gern, irgendwann fängt sie sogar an, zu Hause die Wände zu bemalen, sie verbringt ganze Nachmittage in der offenen Spielgruppe ihres Kindergartens, tobt stundenlang im Wasser, wenn die Mutter mit ihr und Amin ins Schwimmbad geht.

Und sie liest, das Mädchen, das als No Angel später bis zu 800 Seiten am Tag schaffen wird, hat schon, als es in die Schule kommt, ein gut bestücktes kleines Bücherregal. Am liebsten mag Nadja den kleinen Vampir, und Momo und Ronja Räubertochter, in den beiden Mädchen mit ihren Lockenköpfen und ihrem freien, selbst bestimmten Leben erkennt sie sich wieder. Sie vor ein Buch zu setzen ist immer schon eine Möglichkeit, sie ruhigzustellen, die andere ist, sie musizieren zu lassen.

Am allerliebsten singt Nadja, sie ist noch keine vier Jahre alt, da kann sie schon an die 30 Liedtexte auswendig – auch die, die sie ein halbes Jahr lang nicht mehr gehört hat. Sie versucht auch immer wieder, sie ihrer Mutter beizubringen, die sich allerdings nicht drei davon merken kann. Wie die Liebe der Geschwister ist auch Nadjas Singtalent Sabina Benaissa nicht ganz geheuer. Mit vier Jahren geht ihre Tochter in die musikalische Früherziehung in der Albert-Schweitzer-Schule und bastelt sich erste eigene Instrumente, zu Hause posiert sie mit einer Haarbürste als Mikrofon-Ersatz vor dem Spiegel, und ihr großer Traum ist ein Klavier.

Für ihren Bruder ist sie manchmal nicht zu sprechen, dann fragt er sie etwas, und sie reagiert nicht, steht neben ihm und ist im Kopf ganz woanders. Meistens singt sie dann in Gedanken. »Das hat sie heute noch, diese Momente«, sagt Amin. »Sie ist dann geistig völlig abwesend, du kannst sie anbrüllen – und es ist, als ob sie Kopfhörer aufhätte. Dann ist sie ganz in ihrer Welt, und die hat immer etwas mit Musik zu tun.«

Mit sechs fängt sie dann an, in einer Gruppe von vier Mädchen Flöte zu spielen. Sie sei sehr begabt, sagt die Lehrerin; es hört sich gut an, findet die Mutter. Nach einer Weile muss die Lehrerin die Gruppe aufteilen, weil Nadja so schnell lernt, dass die anderen nicht mehr mitkommen. Musik ist ein Lieblingsfach, als Nadja in die Albert-Schweitzer-Schule kommt, das andere ist Sport. Sie ist immer in Bewegung, nimmt Ballettstunden und nutzt den Pausenhof, der nur fünf Minuten von der Wohnung im Ginsterbusch entfernt liegt, als Rollschuhbahn und Fahrradparcours.

Nadja ist eine gute Schülerin, im Zeugnis stehen fast ausnahmslos Einsen und Zweien, eine Drei ist die Ausnahme und die hat sie wenn dann in Mathematik.

Beide Kinder machen den Eltern wenig Probleme, sie kommen nach Hause, setzen sich hin, machen ihre Hausaufgaben und gehen raus. Und wenn es regnet, spielen sie zusammen, sind mit sich beschäftigt. Oft kommen Lehrer oder Nachbarn auf Sabina Benaissa zu und sagen, ihre Tochter sei außergewöhnlich, sie freut sich, nimmt das aber nicht so ernst, sie kennt es nicht anders, ihre Kinder haben von Anfang an immer gut funktioniert und sie hat sich von Anfang an zwei Dinge vorgenommen: ihnen Freiheiten zu lassen und sie zu fördern. Sie achtet auch immer darauf, dass ihre Kinder ordentlich angezogen sind, vor allem zu Festtagen wie Weihnachten oder wenn Nadja ein Vorspiel mit der Flöte hat, sind die hüftlangen dunkelbraunen Locken mit Schleifen gebändigt, dann ist das Bild perfekt: weiße Strumpfhose, Lackschuhe, Rüschenbluse, Rock. Das Kind mit den vielen Talenten wird auch vor der Familie oft aufgefordert: Sing doch mal, komm, spiel uns was vor. Dann ziert sie sich und stellt sich doch irgendwann hin, alle klatschen und sind entzückt. Da fängt es an: dass sich immer alles um sie dreht, dass ihr das auf die Nerven geht, dass sie sich aber auch daran gewöhnt.

Nadja hat damals schon klare Vorstellungen davon, was sie will und was nicht, sie will alles auf ihre Art machen, und solange die sich mit den Regeln um sie herum deckt, ist sie ein Vorzeigemädchen. Wenn nicht, kriegt sie Probleme; als sie zum ersten Mal vom Lehrer in die Ecke gestellt wird, weil sie zu laut gewesen ist, ist das schrecklich für sie, sie hat das Gefühl, die ganze Klasse drehe sich vor ihr, und sie findet diese Maßnahme ungerecht.

Sie ist eine, die viel mitmacht und mitgestaltet – und sich dann von einem Moment auf den anderen zurückzieht, ganz still ist und in sich gekehrt. So wird sie zehn Jahre später ein Millionenpublikum kennenlernen: als die Melancholische, die einfach abschaltet, wenn sie nicht mehr will, die mit offenen Augen dasitzen und dahinter ganz woanders sein kann. Ein Cliquentyp ist sie nie, sie mag keine Gruppendynamik, hat mit anderen Kindern aber selten Probleme, sie kennt es nur so, immer von einem großen Pulk von Nachbarskindern umgeben zu sein. Aber in diesem Pulk hat sie meist eine besonders gute Freundin, im Kindergarten und der Grundschule ist das Tina, ein blondes Mädchen, das im Ginsterbusch einen Block weiter wohnt.

»Sie war oft nachdenklich, so als wäre da noch etwas im Hinterkopf«, erinnert sich Tina, »aber sonst ein ganz normales Mädchen.« Die beiden pflücken manchmal Blumen aus den Töpfen und Kästen der Nachbarn und buddeln sie in einem nahe gelegenen Waldstück wieder ein – in der wiederholt enttäuschten Hoffnung, sie mögen dort weiterwachsen. Dort im Wald legen die beiden einen Schwur ab: dass sie keine 30 Jahre alt werden wollen – weil das in ihrer damaligen kleinen Welt uralt ist.

Tina ist es, die Nadja noch vor der Einschulung erklärt, wie Sex funktioniert: indem sie mit dem linken Daumen und Zeigefinger einen Kreis formt und den rechten durchschiebt. Nadja ruft laut »Iiiiiiih« und ist angeekelt, Sexualität ist ein Tabuthema bei den Benaissas, kommt in Gesprächen nicht vor, schon wenn im Fernsehen ein Kuss zu sehen ist, wird umgeschaltet. Nadja wünscht sich immer mehr Lockerheit, so wie in Tinas Familie, wo der Onkel, der Bäcker ist, aus Jux Brötchen in Penisform backt und alle bis zur Oma laut darüber lachen.

Statt Religion hat Nadja Ethik-Unterricht. Sie ist Moslem, wie ihr Vater und ihr Bruder – und zumindest auf dem Papier auch ihre Mutter. Religion spielt bei Benaissas vordergründig kaum eine Rolle – bis heute nicht, wenn man davon absieht, dass Mohamed Benaissa keinen Alkohol trinkt und die ganze Familie kein Schweinefleisch isst. Vater und Bruder fasten im Ramadan, Nadja versucht es, hält aber nie durch und gibt irgendwann auf.

Aber sie glaubt an einen Gott; wenn sie im Ginsterbusch zum Sandkasten läuft, dann unterhält sie sich mit ihm.

Es war schon schwierig, weil ich nie eine richtige Zugehörigkeit gefühlt habe.

Religiös. Und auch generell. Ich bin ein Mischmasch aus vielen Dingen. Man lebt so zwischen allen Welten. Bei den Marokkanern bin ich die Deutsche, bei den Deutschen bin ich nicht ganz deutsch. Diese ganzen verschiedenen Einflüsse muss man erst mal zu einem Ganzen formen, sich selber finden. Und herausfinden, was nehme ich an, sich seinen Mix machen.

Ich hab alles irgendwie kennengelernt, aber nichts richtig gelebt.

Einmal im Jahr setzt sich die Familie in ihren karamellfarbenen Ford Sierra und fährt bis an die südlichste Spitze Europas, überquert mit dem Schiff die Straße von Gibraltar und fährt weiter, ins Kenitra, die Heimat von Vater Mohamed. Nadja verbringt die Tage auf dem Autositz mit Singen und geht vor allem ihrem Bruder damit stark auf die Nerven – drei Tage hin und dann, nach fünf Wochen, wieder drei Tage zurück.

Ohne Klimaanlage. Ich hab schon nach fünf Kilometern angefangen zu fragen, wann wir endlich da sind. Gleich am Frankfurter Kreuz: Wann sind wir da? Aber es war immer superschön. Dort gab es ein Haus, wo die ganze Familie zusammengelebt hat. Alle zusammen, in jedem Zimmer eine ganze Familie, dazu noch Großtanten, alle in so einem Minihaus, ohne Türen und ohne Fenster. Mit Vorhängen. Wir haben auf dem Boden Decken ausgerollt. Es war alles voller Sand, staubig, roter Sand überall. Wir waren viele Kinder, waren immer draußen, haben viel gespielt. Tauziehen mit dem Besenstiel. Es ist ein ganz anderes Leben dort. Alles dreht sich nur um Essen und Zusammensein. Jeden Sommer irgendeine Hochzeit, irgendeine Schwester, irgendeine Kusine. Dann war drei, vier Tage lang nur trommeln und singen und tanzen. Es war eine schöne Welt für mich.

Ihr Vater zeigt ihnen das ganze Land, fährt mit ihnen ins Atlasgebirge und die Küstenstraße entlang, nach Casablanca, Fès und Agadir. Geld für weitere Reisen ist selten da. Einmal fahren sie ins damalige Jugoslawien, das Land von Großmutter Ljubica, an die kroatische Küste, einmal sind sie bei Verwandten an der Nordsee. Und einmal will Sabina Benaissa ihren Kindern eine Schneelandschaft zeigen und fährt mit ihnen in den Bayerischen Wald. Amin und Nadja im Meer, Amin und Nadja mit Gummistiefeln im Watt, Amin und Nadja im Schneepflug auf Skiern – kaum ein Urlaubsfoto, auf dem sie nicht nebeneinander zu sehen sind.

Nur Paris, diese Reise machen Mutter und Tochter alleine. Nadja will unbedingt hin – aber nicht ins europäische Disneyland, kein Kinderprogramm – Weltstadt! Champs-Élysées! Das Mädchen blüht auf, läuft rastlos über die großen Boulevards und sagt zur Mutter: »So lebe ich mal, wenn ich erwachsen bin.«

Angst kennt Nadja kaum, sie hat nur diesen einen wiederkehrenden Traum – seit sie als kleines Kind einmal alleine im Auto aufgewacht ist, weil die Eltern erst mal die Einkaufstüten in die Wohnung bringen und sie noch schlafen lassen wollten.

Ich bin alleine hinten aufgewacht – ich war wirklich ganz klein. Diesen Moment habe ich nie vergessen, ich habe mich total erschrocken. Dann habe ich die Jahre danach immer wieder geträumt, dass ich alleine im Auto sitze, auf dem Fahrersitz, und fahren muss. Ich fahre und fahre und will nach Hause fahren, aber ich finde den Weg nicht. Dann kommen die Tankstelle, die ich kenne, und der Baum, den ich kenne – aber ich finde nicht den Weg zu unserer Wohnung. Ich komme irgendwie nie an.

Es fällt schwer, diesen Traum nicht als frühes Vorzeichen für ihr späteres Leben zu sehen, angekommen ist sie bis heute nicht.

Noch etwas kann Nadja Angst machen: Wenn ihre Eltern sich streiten, kommt manchmal die Befürchtung hoch, ihre kleine, überschaubare Welt könnte auseinanderbrechen, denn ihre Eltern sind temperamentvolle Menschen und streiten heftig. Manchmal schreien sie laut und werfen mit Gegenständen und die Kinder verziehen sich weinend in ihre Zimmer. Es gibt aber immer eine Versöhnung, dann sitzen sie alle zusammen – Amin auf dem Schoß der Mutter, Nadja auf dem Schoß des Vaters. Sie ist ein Papa-Mädchen, Mohamed Benaissas kleine Prinzessin, und es klingt bei beiden ein wenig wehmütig, wenn sie heute darüber reden, sie sind durch Zeiten starker Entfremdung gegangen. Heute, wo sie sich wieder näher sind, sind sie nicht mehr dieselben, Nadja nicht mehr so unbeschwert, ihr Vater nicht mehr so temperamentvoll.

Noch etwas bedroht Nadjas Geborgenheit – aber das ist eine Bedrohung, die keiner so richtig wahrnimmt, sie selbst auch nicht: Sie beginnt, sich von ihrem Körper zu entfremden, und es sind zwei Erlebnisse, an denen sie das in der Rückschau festmachen kann: Einmal geht sie nach dem Kindergarten mit zu einem Freund und ist dort mit drei Jungs alleine. Beim Versteckspiel steht sie mit einem von ihnen hinterm Vorhang, er fordert sie auf, ihre Hose runterzuziehen, und fasst sie an. Die Eltern sitzen im Wohnzimmer und kriegen nichts mit, die anderen Kinder anscheinend auch nicht, Nadja weiß nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll, sie fühlt sich bedroht und hilflos und auch schuldig – und sie wählt einen Weg, den sie noch oft bei schwierigen Situationen wählen wird: Sie verbuddelt das Erlebnis in ihrem Inneren.

Als sie schon auf die Albert-Schweitzer-Grundschule geht, ist sie mit ihrer besten Freundin Tina auf dem Nachhauseweg, da steht vor den Bäumen neben dem Kindergarten ein Mann, beide Hände einbandagiert. Er habe sich die Hände verbrannt, sagt er, und dass er dringend auf die Toilette müsse und Hilfe brauche. Tina hilft ihm und er sagt ihr genau, wie sie das machen soll: immer die Hand auf und ab bewegen. Nadja steht daneben und erzählt zu Hause nichts davon, weil es ihr zu peinlich ist. Aber Tina erzählt ganz stolz, wie sie jemandem geholfen hat, und der Mann wird gefasst.

Diese Situationen waren prägend, ich hätte nicht gedacht, wie sehr. Ich habe generell sehr früh Signale gesendet bekommen, mit denen ich komplett überfordert war. Ich habe schon früh sehr viel männliche Sexualität zu spüren bekommen. Was sich dadurch verändert hat: das In-sich-selber-Wohlfühlen, im eigenen Körper, in der eigenen Haut. Sich wohl fühlen, sich sicher fühlen. Das hat aufgehört mit viereinhalb Jahren. Seitdem ist etwas anders. Und da sind immer mehr Stücke dazugekommen. Das hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben durchgezogen. Ich war ein hübsches Mädchen – und sehr früh entwickelt, hatte mit elf Jahren meine Periode und Busen. Es war schwierig, so jung zu sein und zu merken, wie erwachsene Männer mich anstarren. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich daran schuld bin, dass ich das anziehe. Jetzt, mit 27, musste ich mir das selbst vergeben. Und verstehen, dass das nicht meine Schuld ist.

Als Nadja neun Jahre alt ist und in die dritte Klasse geht, erfüllen sich zwei Träume: Sie hat sich immer gewünscht, in einem eigenen Haus zu leben. Jetzt ziehen sie in ein Reihenhaus, gleich um die Ecke von der alten Wohnung, im Hagebuttenweg 88, wo vor ihr eine Schulfreundin gewohnt hat. Und sie wünscht sich schon lange ein Klavier, im neuen Wohnzimmer steht eines.

Ein Jahr bevor es so weit war, hab ich geträumt, dass wir dort einziehen. Das Haus war komplett leer, meine Eltern waren nicht da, nur der Amin und ich haben eine Kinderparty zum Einzug gemacht, mit aufblasbarem Planschbecken in der Küche. Alle Kinder aus der Nachbarschaft waren da, und da gab es eine, vor der hatte ich immer Angst, sie hat sich oft vor mich gestellt und mich nicht vorbeigelassen. Wir haben alle gespielt, dann kam dieses Mädchen und hat meinem Bruder kegelförmig mit einem Messer ein Loch in den Kopf geschnitten. Ich hab mich sehr erschrocken und geweint, auf einmal waren meine Eltern wieder da und meine Mutter hat mich mit der Zeitung durchs Wohnzimmer gejagt, weil sie dachte, dass ich das war. Das hab ich oft geträumt, dass ich was sagen wollte und es kam kein Ton raus. Ich hatte oft das Gefühl, nicht über alles reden zu können. Die Rollenverteilung war bei uns einfach so: Amin, der Liebe, ich, die Böse. Ich war oft die Schuldige und in 90 Prozent der Fälle war ich das auch wirklich.

Schuld wird ein großes Thema für sie bleiben, sie wird sich selbst immer viel davon aufladen, oft zu viel – bis der Selbstschutz einsetzt, weil alle mit dem Finger auf sie zeigen. »Ich bin nicht an allem schuld«, das sagt sie oft. Aber sie wird immer eine wunderbare Schuldprojektionsfläche sein, eine, die so viel Mist baut, dass es einfach erscheint, ihr das, wofür sie nicht verantwortlich ist, auch noch draufzuschlagen.