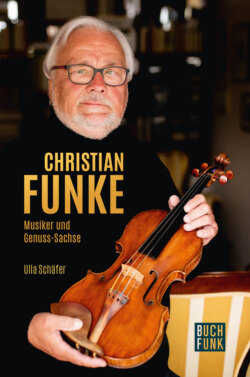

Читать книгу Christian Funke - Musiker und Genuss-Sachse - Ulla Schäfer - Страница 10

Prägende Jahre in Moskau

ОглавлениеChristian Funke beendete 1965 die 10. Klasse der Spezialmusikschule für Musik und ging danach an die Dresdner Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber.

Dort studierte er, allerdings nur bis 1966, bei Heinz Rudolf. Nach einigen Wochen Russisch-Unterricht und „gesellschaftswissenschaftlicher Einweisung“ durfte er seine musikalische Ausbildung am Moskauer Konservatorium bei Igor Bezrodny fortsetzen.

Christian in Moskau mit der Pianistin Larissa Lobkowa

Als 15-jähriger hatte Funke die Gelegenheit, einem der größten Violinisten des 20. Jahrhunderts, David Oistrach, vorzuspielen. Das hing mit einer Art „Vorauswahl“ für Moskau zusammen. „Diese ‚Aktion‘ kam natürlich bei meinem damaligen Lehrer, Professor Gustav Fritzsche, einem namhaften Professor an der Dresdner Musikhochschule, nicht sehr wohlwollend an. Er verfügte über eine größere Auswahl an phantastischen italienischen Geigen, und die beste darunter, eine ‚Grancino Giovanni‘ durfte ich jahrelang spielen. Nach diesem Vorspiel bei Oistrach hat er mich quasi vor die Tür gesetzt und auch das Instrument einbehalten. Er fühlte sich, vielleicht zu Recht, betrogen, dass man ihm seinen ‚Meisterschüler‘ entziehen wollte. Der oben genannte Heinz Rudolf war ebenfalls ein Schüler von ihm. Die Dresdner Musikhochschule kaufte für mich aus einem Dresdener Privathaushalt eine wunderschöne Violine aus der ‚Testore‘-Familie. Ohne dieses Instrument wäre ja meine Teilnahme am Tschaikowski-Wettbewerb gefährdet gewesen.“ Dieses Verhalten seines Lehrers hat den jungen Musiker sicher irritiert, doch Professor Fritzsche hatte ihn lange Zeit, in der Regel sogar ganze Sonnabend-Vormittage, unterrichtet. Den künstlerischen Werdegang Funkes hat diese Begebenheit ja in keiner Weise beeinträchtigt.

Einige Jahre vorher hatte sich Oistrach auch die jüngere Schwester Brigitte angehört, die 1969 ebenfalls ein Studium bei Igor Bezrodny in Moskau beginnen konnte.

David Oistrach mit Brigitte 1964

Brigitte in Moskau

Nach sechs Studienjahren in Moskau kehrte Brigitte 1975 nach Dresden zurück und wurde Dozentin für Violine an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“. Damit ging sie einen Weg, den die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen bis heute einschlagen: Früher oder später selbst Lehrer ihres Fachs zu werden. Damit tragen sie die Methoden ihrer Ausbildung, zumal bei bedeutenden Musikpädagogen, weiter an die nachfolgenden Generationen. Brigitte erinnert sich, wie beeindruckt sie davon war, in Moskau bei Mstislaw Rostropowitsch, dem weltberühmten Cellisten, hospitieren zu dürfen. Sie beschreibt Erlebnisse aus ihrer Moskauer Zeit, als Vater und Sohn Oistrach dort wirkten. Tief beeindruckt war sie von der Bescheidenheit David Oistrachs, der sich in die Schlange bei der Essensausgabe in der Mensa einreihte, egal, wer vor ihm stand, und geduldig wartete. Sohn Igor brachte diese Geduld zumeist nicht auf. 1982 wurde Brigitte Funke Mitglied der 1. Violinen der Dresdner Staatskapelle, in der ihr Bruder Christian sieben Jahre am 1. Pult gesessen hatte. Dem Spitzenorchester ihrer Heimatstadt blieb sie bis zu ihrem Ruhestand 2016 treu.

Igor Bezrodny, der 1997 im Alter von nur 67 Jahren starb, war ein namhafter Vertreter der russisch-jüdischen Geigenschule. Beim Leipziger Bach-Wettbewerb hatte er 1950 den ersten Platz belegt und begann 1957 am Moskauer Konservatorium zu unterrichten. Erst nach 15 Jahren Lehrtätigkeit wurde er 1972 zum Professor ernannt. Igor Bezrodny war ein begnadeter Pädagoge. So ließ er seinen Schülern relativ viele Freiheiten und unterstützte sie dabei, sich selbst Ziele zu setzen, bei deren Erreichen er ihnen half. Sein Schüler Funke erinnert sich an ein unvergessliches Erlebnis: Beide hörten dem Geiger Henryk Szeryng zu, und Christian sagte zu seinem Lehrer beeindruckt: „Das ist wirklich ein großer Geiger!“. Daraufhin schaute ihn Bezrodny ernst an und sagte: „Sie sind auch ein großer Geiger!“.

Igor Bezrodny und Christian beim Bachwettbewerb 1968 in Leipzig (Zeitungsausriss, Sächsische Zeitung Dresden)

Begründer der russisch-jüdischen Geigenschule, von der wir heute sprechen, war der 1845 in Ungarn geborene Leopold Auer. Er hatte eine enge Verbindung zu Deutschland, studierte auch bei Joseph Joachim (1831–1907) und wirkte ab 1868 als Professor am Petersburger Konservatorium. Ab 1911 lebte er bei Dresden; 1930 starb er in Dresden-Loschwitz. In seinem langen Leben hat er ungezählte Schüler unterrichtet und galt als einer der bedeutendsten Violinpädagogen.

Weltbekannte Geiger entstammen dieser Schule. Genannt seien hier beispielhaft Jascha Heifetz, Nathan Milsztein, David und Igor Oistrach, Itzhak Perlman, Isaac Stern, Gidon Kremer oder Leonid Kogan. Nicht alle weltbesten jüdischen Meistermusiker haben in Moskau studiert, kommen aber aus dieser Schule. Funke erinnert sich: „An einem Beispiel möchte ich das verdeutlichen. Der weltbekannte Geiger Nikolai Znyder gastierte zum ersten Mal bei uns im Gewandhaus. In der ersten Probenpause habe ich ihn angesprochen und gefragt: ‚So wie Sie geigen, können Sie das nur in Moskau erlernt haben‘. Er verneinte dies mit dem Hinweis, dass er in Wien studiert habe. Sein dortiger Lehrer Boris Kuschnir aber war im Moskauer Studentenwohnheim mein Nachbar aus dem Nebenzimmer. So schließt sich also wieder der Kreis.“

In jüdischen Musikerkreisen gab es aber das Bonmot, dass das Moskauer Konservatorium „die größte Synagoge der Welt“ sei, und die Studenten kamen tatsächlich aus der ganzen Welt.

Igor Bezrodny gab seinem begabten Schüler auch Gelegenheit, in Konzerten aufzutreten, in denen er ihm seinen Part im zweiten Teil überließ. Den Stellenwert einer Ausbildung in Moskau mag auch belegen, dass sogar Yehudi Menuhin, weltberühmter Geiger und Förderer des Nachwuchses, sich dort geigerisch weiterbilden lassen wollte.

Wenn man das jugendliche Alter der Studenten betrachtet, ist es nicht verwunderlich, dass im Moskauer Wohnheim auch Unfug gemacht wurde.

So bauten die Jungen die hohlen Zimmerschlüssel mithilfe von abgebrochenen Streichholzkuppen zu Knallkörpern um und erfreuten sich an deren langem Nachhall im Treppenhaus. Allerdings: Zimmertüren öffneten sich, und der Kommentar von Kommilitonen war „Die Deutschen schießen schon wieder!“.

21 Jahre nach Kriegsende waren Reaktionen dieser Art auch von jungen Leuten nicht ungewöhnlich.

Die Auslandsstudenten in der sowjetischen Hauptstadt erhielten regelmäßige „Vergatterungen“ in der DDR-Botschaft, vor denen sich der junge Funke nach Möglichkeit drückte. 1970 hatte er die Vorbereitung auf den Silbelius-Wettbewerb für wichtiger erachtet, als an einem dieser Treffen teilzunehmen. Er gewann in Helsinki den dritten Preis (bei 30 Teilnehmern) und erinnert sich an einen Empfang für die Wettbewerbsteilnehmer, bei dem Präsident Urho Kekkonen allen höflich die Hand gab. Damit hat Funke bestimmt mehr für die Anerkennung der DDR getan als durch die Anwesenheit bei einer Versammlung. Doch die Nichtteilnahme des Musikstudenten an ihrer Veranstaltung erboste die Moskauer „Diplomaten“ derart, dass man Funke daraufhin das Leistungsstipendium entzog. Das Stipendium selbst wurde im Übrigen zu einem Teil von den Eltern getragen.

Im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb erinnert sich Funke: „Als frisch gekürter Preisträger des Sibelius-Wettbewerbes kam ich überglücklich und im ‚siebten Himmel‘ schwebend in Berlin-Schönefeld auf dem Flughafen an. Es war Winter, und ich hatte mir von meinem Preisgeld diese damals schicke Ausstattung geleistet - heute verpönt und verfolgt von Leuten, die uns ja eigentlich dahin zurückschicken wollen, wo man so etwas als sehr nützlich empfand - in die Steinzeit. Außerdem war das die richtige Kleidung für die Moskauer Frostgrade. Beim Zoll angelangt, wurde ich schnell auf den Boden zurückgeholt. Ein DDR-Bürger in diesem Aufzug - höchst verdächtig. Mein Koffer wurde bis auf den letzten Krümel umgekehrt und ich auf das Peinlichste befragt, woher wohl das Geld dafür stammen könne. Einen Kassettenrecorder durfte ich zwar behalten, aber die Tonbänder mit meinen Aufnahmen vom Wettbewerb durfte ich nicht einführen. Auch der spätere Einspruch des Ministeriums für Kultur zeitigte keinen Erfolg. Erst auf meinen Einwand, dass ich soeben, ähnlich wie beim Sport, einen Preis errungen hatte, wurde der Tonfall der Uniformierten etwas freundlicher. Die Tonbandkassetten durfte ich dann wieder ausführen, nach Moskau, von wo ich sie dann einzeln nach und nach in die Heimat ‚geschmuggelt‘ habe. Von Moskau kommend, waren die Kontrollen eben vergleichsweise harmlos.“

Der stolze junge Mann im warmen Pelz-Outfit

Bei den Teilnahmen an Wettbewerben, so „Tschaikowski“ 1966, „Bach“ 1968, „Montreal“ 1969 und eben „Sibelius“ 1970 gehörte Christian Funke stets zu den Preisträgern. Er beobachtete allerdings, dass es durchaus, offen oder verdeckt, Absprachen zwischen den Jury-Mitgliedern geben musste. Die sowjetischen unter ihnen waren stets darum bemüht, dass ein Russe oder zumindest Sowjetbürger gewinne. Natürlich ist dazu anzumerken, dass die russischen Geiger zweifelsohne immer mit die Eliten darstellten. So nützte es dem jungen Funke auch nichts, dass in Montreal 1969 nach seiner Sarasate-Darbietung der berühmte, damals 77-jährige Joseph Szigeti aufsprang, ihm applaudierte und „Bravo!“ rief.

Es fanden aber auch Wettbewerbe ohne Beteiligung sowjetischer Geiger statt, bei denen Funke berechtigte Chancen hatte, den 1.Preis zu gewinnen. Er war ja nach den oben genannten Wettbewerben stets nach den Russen der nächste Preisträger gewesen. So beschloss Igor Bezrodny, ihn zum Beispiel auf den Paganini-Wettbewerb in Genua und den Carl-Flesch-Wettbewerb in London vorzubereiten. Doch die Teilnahmen wurden Funke vom Ministerium für Kultur der DDR untersagt mit der Begründung, dass der Jury-Vorsitzende Yehudi Menuhin Zionist sei. Die politische Großwetterlage war in den sechziger und. siebziger Jahren eben stets großen Schwankungen unterworfen. Doch gesellschaftliche beziehungsweise politische Ereignisse dienen den Behörden wohl immer und überall als willkommener Vorwand für ihre teils fragwürdigen Entscheidungen.

In diesem Zusammenhang gab es in Christian Funkes jungem Künstlerleben merkwürdige Begebenheiten. So war die Teilnahme am Musikwettbewerb in Montreal damit verbunden, dass er sein Visum in Westberlin, 1969 noch beim „Alliierten Kontrollrat“, abholen musste. Der begleitende Ministeriumsmitarbeiter lugte in sein Portemonnaie - ihm über die Schulter allerdings auch Christian Funke -, und stellte fest, dass er wohl das Westgeld für die Passgebühren vergessen habe. Das stimmte aber nicht. Nun schaut man anderen Leuten nicht unerlaubt in die Geldbörse, doch sein Verhalten war dem Mitarbeiter offensichtlich peinlich. Funke erhielt sein Visum, allerdings mit dem für ihn befremdlichen Eintrag „staatenlos“. Das hing damit zusammen, dass die DDR zu diesem Zeitpunkt von den meisten westlichen Ländern diplomatisch noch nicht anerkannt war. Christian Funke wurde Preisträger beim Internationalen Musikwettbewerb in Montreal, wieder nach den Russen. Sein Kommilitone, der Pianist Peter Rösel, hatte sich ein Jahr zuvor den 2. Preis erspielt.

Christian Funke vermutet als Beweggründe dafür, dass seine chancenreiche Teilnahme an internationalen Wettbewerben offenbar unerwünscht war, das wahrscheinliche Wirken von Violinprofessoren aus den Musikhochschulen der DDR. Dafür spricht auch, dass er nach seiner Rückkehr vom Studium durchaus nicht besonders wohlwollend aufgenommen wurde. Obwohl doch die Sowjetunion der „große Bruder“ der DDR war, wurde er mit abfälligen Äußerungen über die russische Schule, sogar aus dem Mund hochdotierter Professoren, bedacht. Doch aus diesen musikalischen Wurzeln ist der Meistergeiger Christian Funke erwachsen. Heute fasst er seine Empfindung zusammen, wenn er dialektisch beschreibt: „Ich fühle mich als ein russischer Geiger. Entweder ein deutscher Geiger russischer Herkunft oder ein russischer Geiger deutscher Herkunft. Darauf bin ich stolz.“ Mit Recht stolz ist er auch darauf, dass er seine Karriere aus eigener Kraft, ohne „Connections“, aufgebaut hat.

Wie auch immer: Christian Funke schloss 1972 sein Studium „Mit besonderer Auszeichnung“ ab. Er war der erste ausländische Student im Fach Violine am Moskauer Konservatorium, der dieses Examensprädikat erhielt. Ebenso absolvierte er auch die obligatorische Klavierprüfung. Auf das Klavierspiel werden wir später noch zurückkommen. Sein Lehrer Igor Bezrodny hatte ihm nicht selten die künstlerische Betreuung seiner Schüler anvertraut. So war er in gewisser Weise auch Assistent seines verehrten Lehrers gewesen.

Während des Studiums

In der Moskauer Zeit erhielten ausländische Studenten während dreier Jahre intensiven Russisch-Unterricht. Christian Funke schildert die Atmosphäre, die dabei herrschte. Lehrerin war eine vornehme Dame der „alten Schule“, deren Mutter noch Hofdame beim letzten Zaren gewesen war. In seiner Seminarklasse waren beispielsweise Studenten aus Kuba und Vietnam, denen sie gemeinsam die Feinheiten der russischen Sprache beibrachte. Die Stunden fanden im Foyer des Großen Saales des Moskauer Konservatoriums statt. Dieser Saal ist, vergleichbar dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, eine Weihestätte der Musik. Die angehenden Instrumentalisten profitierten also nicht nur vom Sprachunterricht selbst, sondern begegneten namhaften Künstlern und konnten „nebenbei“ den Proben lauschen.

Funke erinnert sich: „Ein Ereignis ist mir aus dieser Zeit nachhaltig im Gedächtnis geblieben. In einem Sonatenabend haben David Oistrach und Swjatoslaw Richter 1969 die 1968 komponierte erste und einzige Violinsonate von Dmitri Schostakowitsch uraufgeführt. Natürlich habe ich während meines Studiums viele Möglichkeiten wahrgenommen, die Konzerte von Oistrach zu erleben. Dieses aber war wohl etwas Besonderes, weil zusätzlich zu diesen beide Meisterinterpreten einer der bedeutendsten lebenden Komponisten des 20. Jahrhunderts auf die Bühne kam, um sich beim Publikum in einer denkwürdigen Bescheidenheit für den Applaus zu bedanken. Erst heute wird mir die besondere Bedeutung dieses Konzertabends so richtig bewusst. Gemeinsam mit Peter Rösel haben wir dieses Werk dann auch in unseren Sonatenabenden erfolgreich aufgeführt.“

Doch die Erinnerungen sind nicht durchweg positive: „Allerdings hatte das Studium auch düstere Momente. Heute kann sich jeder Student auf sein Hauptfach und die dazugehörigen musikalischen Nebenfächer konzentrieren. Wir mussten damals solch unsinnige Nebenfächer wie ‚Geschichte der KPdSU‘, ‚Wissenschaftlicher Kommunismus‘, ‚Sozialistische Ästhetik‘ oder ‚Politische Ökonomie des Sozialismus‘ erlernen. Alles Fächer, die ich ja heute so dringend ‚benötige‘. Der einzige Nutzen bestand wohl darin, dass diese Fächer der Vertiefung der russischen Sprachkenntnisse dienten, denn wir Ausländer mussten ja auf Russisch hören und wiedergeben.“

Funkes vier Jahre älterer Kommilitone Peter Rösel hatte im Fach Klavier am Moskauer Konservatorium ebenfalls das höchste Prädikat errungen. In Moskau erwarb Rösel sich auch nahezu perfekte Russisch-Kenntnisse, hatte jedoch mit dem gerollten „r“ seine Schwierigkeiten. Die Lehrerin erklärte sich diese mit dem „sächsischen Akzent“, wobei unklar blieb, woher sie diesen kennen mochte. Die beiden Dresdener gaben später sehr viele gemeinsame Konzerte im In- und Ausland. Peter Rösel war unter Kurt Masur auch Solist des Gewandhauses. Wie eindrucksvoll die Abende der beiden waren, spiegeln Rezensions-Überschriften wie „Meisterhaftes Duo spielte Brahms“ (Sächsische Zeitung) oder „Beeindruckendes Duo Rösel-Funke“ (Sächsische Neueste Nachrichten) wider. Ein Zeugnis ihrer künstlerischen Harmonie sind ebenso gemeinsame Schallplatteneinspielungen.

Zum Eröffnungskonzert der Beethoven-Ehrung 1970 spielten in Berlin die Dresdner Philharmoniker unter Leitung von Kurt Masur. Aufgeführt wurde das Tripelkonzert mit Christian Funke, der Cellistin Natalia Gutman und Peter Rösel. Das „Neue Deutschland“ schrieb unter der Rubrik „Beethoven-Ehrung der DDR“: „Das Tripelkonzert dürfte in seinem Beieinander von kammermusikalischen Feinheiten und heiterem Schwung selten so vollendet musiziert worden sein, wie wir es von dem Trio Natalia Gutman (UdSSR) - Peter Rösel - Christian Funke im Konzert der Dresdner Philharmonie hörten.“ (ND, Januar 1970)

Der 21-jährige Student Christian Funke saß an diesem Abend still bei einem angeregten, mehrsprachigen Künstlertreffen nach dem Konzert. Wie er sich erinnert, verschlossen ihm die Ehrfurcht vor den prominenten Künstlern und deren temperamentvollen Gesprächen den Mund. Das fiel jedoch nach einer Weile auf, und Peter Rösel äußerte: „Funke schweigt in mehreren Sprachen!“. Knapp zehn Jahre nach dem Studium erinnerte sich Christian Funke, inzwischen 1. Konzertmeister beim Gewandhausorchester Leipzig, in einem Interview für die „Sächsische Zeitung“ Dresden an seine Moskauer Zeit: „Ich war ja ziemlich jung und empfand es als große Auszeichnung, dort zu studieren. Das Moskauer Konservatorium ist wohl führend in der Welt, und durch die Konzentration bedeutender Solisten ist man ständig mit Höchstleistungen konfrontiert. Die enge Verbindung von Theorie und Praxis bei den Lehrern, die gesunde Konkurrenz der Studenten aus aller Welt schaffen dort eine Atmosphäre, die sehr anspornt. Und das Moskauer Publikum: die Säle sind immer voll, die Zuhörer sind sehr kennerhaft und kritisch, doch wen das Moskauer Publikum einmal liebt, den trägt es auf Händen.“ (Sächsische Zeitung, 10.12.1981)

Mit Peter Rösel und dessen Frau Heidrun im Gewandhaus

Allerdings: „Wie schwer es aber ist, in Moskau bejubelt zu werden, musste zum Beispiel der weltbekannte Virtuose Ruggiero Ricci erfahren. Er war ja bekannt für seine unglaubliche Violintechnik, aber bei der Interpretation der klassischen Werke von Bach, Mozart, Beethoven und Brahms hatte er so seine Schwierigkeiten. Vielleicht waren ihm diese zu ‚leicht‘. In einem Konzert im Großen Saal des Konservatoriums spielte er neben anderem in der ersten Hälfte die d-Moll-Partita von Bach. Der damalige Noch-Student Gidon Kremer verließ mit krachender Tür den Saal und konstatierte: ‚So etwas Langweiliges habe ich lange nicht mehr gehört.‘ So endete auch die 1. Halbzeit mit einem 0:0. Der Beifall war recht mäßig. In der zweiten Konzerthälfte allerdings drehte der Meister auf und bezauberte den Saal mit seinen Meisterstücken von Paganini etc. Am Ende stand das Publikum Kopf und er hat bestimmt noch zehn Zugaben spielen müssen.“

Angesichts von Funkes künstlerischer Entwicklung bietet sich die Frage nach dem Lampenfieber an, das nicht wenige Musiker bei Jury-Vorspielen und Bühnenauftritten stark belastet, sogar behindert. Bereits der sehr junge Geiger hatte damit offenbar wenig oder gar nicht zu kämpfen. Heute danach gefragt, bestätigt Christian Funke diesen Eindruck. Viele langjährige Kollegen und Zuhörer beobachten, dass er als 1. Konzertmeister oder Spiritus Rektor des Bachorchesters inmitten musikalischer Stürme wie ein „Fels in der Brandung“ wirkt. Auch als Solist liegt bei ihm alles, was er ausdrücken will, in seiner Musik. Natürlich empfindet er, wie er sagt, vor Auftritten eine freudige, anspornende Erregung. „Diese kann durchaus eine Form des Genusses annehmen, nämlich den, dass man das, was man sogleich aufführen wird, auch selbst erleben und genießen kann. Es kommt aber auch vor, dass sich diese Vorfreude in Grenzen hält. So können sich beispielsweise schlechte Säle, miserable Akustik oder eigene Empfindlichkeiten bei Ärger mit Veranstaltern durchaus die Spielfreude dämpfen. Doch immer siegt die Disziplin.“ Kollegen bestätigen, dass sie seinen immensen Fleiß kennen und schätzen. Die dadurch entstehende Sicherheit ist wohl ein Grund für seine äußerliche und konzentrierte innerliche Ruhe. Die große äußerliche Geste ist seine Sache nicht. Sein Kollege Stefan Altner hat es in die Worte gefasst: „Denn die große ihm innewohnende musikalische Kraft ist ‚seine Sache‘, die braucht keine äußerliche Attitüde.“

Im Laufe des Berufslebens hatte Funke ungezählte Begegnungen mit namhaften Kollegen aus derselben „Schule“, beispielsweise dem wesentlich jüngeren Vadim Vengerov oder Shlomo Mintz. Doch auch nach vielen Jahrzehnten des intensiven Musizierens in allen möglichen Konstellationen nimmt Christian Funke bis heute besonders künstlerische Begabungen jüdischer Musiker wahr, ohne diese konkret beschreiben zu können. Einen Fingerzeig kann die musikwissenschaftliche Betrachtung dieses Phänomens geben. Sie sieht darin eine Verschmelzung des jüdischen Melos mit modernen westeuropäischen Tendenzen bei Komponisten wie Sergej Prokofjew, Maurice Ravel, Karl Amadeus Hartmann und Dmitri Schostakowitsch. Im Bereich der Interpretation seien die Geiger Bronislaw Huberman und Yehudi Menuhin, die Dirigenten Arturo Toscanini und Bruno Walter sowie der Pianist Artur Rubinstein zu nennen. (Vgl. Seeger, Horst, Musiklexikon in zwei Bänden, Erster Band, VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1966, S. 447)

Der namhafte Bogenmacher „Bogen-Schmidt“ in Dresden erzählte, dass Boris Belkin, israelischer Geiger russischer Herkunft, 1948 in Swerdlowsk geboren, in der Bogenmacherwerkstatt eine Aufnahme des Tschaikowski-Konzerts mit dem Solisten Funke hörte. Schmidt forderte ihn auf, zu raten, wer der Geiger sei. Belkin lauschte und sagte: „Wer es ist, weiß ich nicht, aber es ist einer von uns“. Christian Funke ist wohl in diesem Sinne, so sieht er es selbst, einer der letzten Vertreter „von uns“. Boris Belkin stammt auch aus der Traditionslinie der großen Pädagogen Abram Iljitsch Jampolski, (1890–1956, bedeutender Geiger und Musikpädagoge), Juri Jankelewitsch und Funkes Lehrer Igor Bezrodny, der sogar mit Jean Sibelius befreundet war. So sind die heute aktiven Künstler in Hinsicht auf ihre Ausbildung eine Art „Enkel“. Die Freundschaft seines Lehrers mit dem Komponisten war für die Interpretation des Violinkonzertes von Jean Sibelius durch Christian Funke von immenser Bedeutung. Funke ist einer der letzten Vertreter dieser Schule, denn die „goldene Zeit“ der sechziger und siebziger Jahre ist vorbei, die ganz Großen sind tot und seine eigenen Jahrgänge in aller Welt verstreut. Das Moskauer Konservatorium ist zwar immer noch eines der führenden Musikinstitute, aber eine solche Konzentration der Eliten gibt es nicht mehr.

Aus der Fülle begeisterter Rezensionen zu Sibelius seien beispielhaft die „Aachener Nachrichten“ nach einem Konzert des Gewandhausorchesters zitiert: „Doch musste sich Masur den Erfolg des Gastkonzertes mit einem Solisten teilen: mit dem Geiger Christian Funke, der das trotz aller Brillanz ergreifende Violinkonzert von Jean Sibelius spielte. Wie bekannt, ist dies ein sehr schwieriges Stück, das höchste technische Anforderungen an den Ausführenden stellt. In Gehalt und Substanz repräsentiert das Werk den ganzen Sibelius: der aus den Tiefen der Natur seiner herben Heimat schöpfte, der hinabstieg in die Seele seines Volkes. Das Erlebnis der Wälder und Berge, des Harten und Schönen, des Strengen und Milden von Landschaften und Jahreszeiten, was alles wir aus den großen symphonischen Schöpfungen kennen, das ist auch im Violinkonzert am Werke, und zwar dies hier besonders, da die Geige ein Instrument des Ausdruckes par excellence ist.

Solche Bekundung menschlicher Innerlichkeit mag manchen angerührt haben, doch mag bei dieser unerhörten Wiedergabe auch die seltene Erfahrung einer absoluten Beherrschung des Instrumentes in Staunen versetzt haben. Der Solist bot das Laufwerk, die zerlegten Dreiklänge, die arpeggierten Akkorde und vor allem die von Sibelius stark eingesetzten Oktavengänge schlechthin treffsicher und mit ungetrübter Intonation. Und dazu, zumal im Mittelsatz, die verträumten Kantilenen eines der letzten Romantiker, mit herber Süße. Alles Schwerblütige des Finnen wurde spürbar, alle Lebenskraft des das Dasein trotz allem liebenden Menschen erfüllte mit Mut, alle künstlerische Substanz erstrahlte vergleichbar einem Lichtbündel von Emanationen.“ (Norbert Weber, Aachener Nachrichten, 24.01.1980)

Mit dem Dresdner Bogenbauer hängt noch ein Leipziger Erlebnis Funkes zusammen: Yehudi Menuhin spielte in den achtziger Jahren mit dem Gewandhausorchester unter Kurt Masur das Brahms-Violinkonzert auf Schallplatte ein. Dabei hatte der große Meister gewisse Probleme mit der Bogenführung. Christian Funke, 1. Konzertmeister, bot ihm an, die Bögen zu tauschen. Und siehe da: Es funktionierte! Menuhins Bogen stammte allerdings aus der Werkstatt von Nikolai Kittel in Sankt Petersburg, einem der berühmtesten Bogenmacher der Welt, und war um ein Vielfaches kostspieliger. Als Christian Funke nach dem abschließenden Konzert seinen Schmidt-Bogen wiederhaben wollte, hatte Menuhin diesen schon eingepackt. Die Ehrlichkeit hat selbstredend gesiegt: Funke machte den Tausch rückgängig.