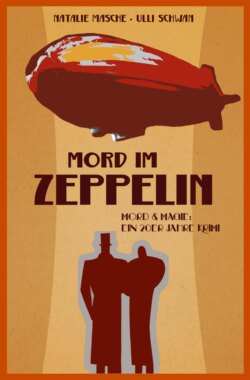

Читать книгу Mord im Zeppelin - Natalie Masche, Ulli Schwan - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Sonntag, 22. April 1923, vor dem Dinner, San Francisco, Amerika

ОглавлениеMiro Berlioz klopfte sacht an die Kabinentür, bevor er sie öffnete. »Da bin ich, mon cœur.«

»Na endlich«, rief Becky vom Frisiertisch aus, wo sie sich gerade die Haare feststeckte.

Sich des Halstuchs entledigend, erklärte Miro: »Tut mir leid, ich habe mit Quebec etwas gefachsimpelt. Netter Kerl. Und so ein junger Mann, Ben Truman, hat sich an uns gehängt, um sich die Lagerräume anzusehen. Neugieriger Bursche.«

Miro zog sein Jackett aus und sah sich um. Wie überall auf dem Passagier-Deck, lag auch hier ein jadegrüner Teppich aus, der gut mit den anthrazitfarbenen Wänden und hellen Aluminiumgriffen harmonierte. Die Kabine war spartanisch eingerichtet: Das schlichte Doppelbett aus Aluminium nahm den meisten Platz ein, es stand an der Wand gegenüber vom Frisiertisch.

Auf Bilder hatten die Einrichter ebenso verzichtet wie auf Fenster. Die Kabinen lagen innen und waren fensterlos. Anders als die öffentlichen Räumlichkeiten an Bord, die laut Prospekt über große Panoramafenster verfügten.

Besonderen Komfort bietet die Kabine nicht, aber viel Zeit werden wir hier drin ja vermutlich auch nicht verbringen, dachte Miro. Er war allerdings gespannt darauf, wie es auf dem darunterliegenden Deck und in den Waschräumen aussah. Höhepunkt des Zeppelins, sollte angeblich aber die Gondel sein. Sie war anders als Passagier- und Mannschaftskabinen unterhalb der Zeppelinhülle angebracht und rundherum verglast.

Offensichtlich hatte Becky seine Verspätung konstruktiv genutzt: Sie hatte sich in der Zweierkabine ausgebreitet, ihre kompletten Kleider und Utensilien auf allen frei zugänglichen Oberflächen verteilt und den größten Teil des Schrankes bereits mit Beschlag belegt – während Miros Koffer nicht angerührt waren und verschlossen am Fußende des Doppelbettes standen. Er würde sich also mit dem restlichen Stauraum begnügen, und sich – Gentleman der er war – darüber auch nicht beklagen.

Seine Frau lächelte ihn an, als sie sich zu ihm umdrehte und stellte sich in Positur: Für den Abend hatte sie einen weißen zweiteiligen Abendanzug von Chanel gewählt, mit tief sitzender Taille und weit geschnittener Hose. Eines muss man dieser neuen Mode ja lassen, dachte Miro, auch wenn ein Anzug eigentlich ein Kleidungsstück für einen Mann ist, sehen Frauen darin ungemein weiblich aus. Das mochte wohl durchaus auch an dem Smaragdcollier liegen, dass seine Frau zum Anzug trug; oder daran, dass die schmale Jacke und die weiten Hosen genau die richtigen Körperteile betonten.

»Nimmst du mich so mit?«, fragte Becky.

»Ich denke, ich würde gern jetzt schon zum Dessert übergehen.« Miro ging zu ihr hinüber und legte ihr den Arm um die Hüfte.

Seine charmante Bemerkung wurde umgehend mit einem langen Kuss belohnt. Dann schob ihn Becky sachte Richtung Koffer. »Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Dein Smoking ist noch im Koffer.«

»Nun denn, bereiten wir uns auf unseren ersten Auftritt an Bord vor!«, sagte er mir einem kleinen Seufzer.

Staunend betrat Becky den Speisesaal des Luftschiffs, der in der Gondel untergebracht und nur über zwei schmale Treppen zu erreichen war und dem Speisezimmer in einem Luxushotel in nichts nachstand: Beherrscht wurde er von einem langen Tisch, der stilvoll gedeckt war mit edlem Porzellangeschirr und glitzernden Kristallgläsern. Der ganze Raum hatte die Form eines lang gezogenen Ovals. Im vorderen Viertel gab es eine kleine Bar, daneben stand ein Grammophonschrank. Für die leichte Unterhaltung zwischendurch, oder falls die Gäste keine Gesprächsthemen mehr finden, dachte Becky. Dazwischen lag eine unauffällige Tür, die, wie sie vermutete, zum Aufgang in die Küche führte.

Sie sah hinauf und erblickte an der Decke eine gemalte Weltkarte. Ausgewählte Städte waren hervorgehoben, so auch ihr Start- und ihr Zielort: San Francisco und Berlin. Kleinere Varianten des großen Kristallleuchters in der Mitte hingen als Wandleuchten an den Verstrebungen zwischen den Fenstern, die rund um den Tisch jedem Gast den Blick nach draußen ermöglichten. Mit so viel Prunk hatte sie wahrlich nicht gerechnet.

»Das muss ein unglaublicher Ausblick sein, wenn wir in der Luft sind.« Miro sah seine Frau an und deutete mit einer eleganten Armbewegung auf die Panoramafenster. »Ich freue mich schon aufs Frühstück.«

»Lass uns erst einmal das Abendessen genießen«, erwiderte Becky, wurde aber von seiner Begeisterung angesteckt und trat nun näher an die Scheiben. »Du hast Recht, der Ausblick muss grandios sein ... und ist auch jetzt schon nicht zu verachten.« Sie blickte hinunter auf die Lichter und die dunklen Punkte, die sich am Boden bewegten. Becky kam sich vor wie in einem besonders luftigen Hochhaus. Sie drehte sich wieder um und nahm den Tisch genauer in Augenschein. Rundherum standen Aluminiumsessel mit grün-weiß-gestreifter Polsterung, auf einigen saßen bereits Gäste, andere waren noch leer.

Die alte Dame, die beim Zoll so unangenehm aufgefallen war, fiel Becky als Erste ins Auge. Eine Gräfin, wie der Zollbeamte gesagt hatte, mit einem ziemlich auffälligen Namen. Wie war er nochmal gewesen – sie überlegte – ach ja, von Brauntroet.

Die Kleidung der Gräfin war auch jetzt sehr formell, bestand aus Unmengen Crêpe de Chine und war ausgesprochen schwarz. Sie schien in Trauer zu sein – allerdings schon eine ganze Weile, ging es Becky durch den Kopf. Die Kleider zeigten Zeichen von Abnutzung, wenn auch nur an wenigen Stellen, die leicht zu übersehen waren. Anders die Juwelen, die jeden freien Zentimeter der Gräfin schmückten: Sie funkelten, als wären sie frisch poliert. Mehr Schein als Sein, dachte sie. Allerdings schien sie dem Sprichwort »Hunde, die bellen, beißen nicht« eher nicht zu entsprechen. Die Gräfin würdigte nämlich die Neuankömmlinge keines Blickes, sondern redete laut und erregt auf ihre Zofe ein, die mit betreten dem Boden zugewandtem Gesicht neben ihr stand.

»Ich weiß nicht, wieso ich Sie überhaupt mitgenommen habe, Tuggle. Sie sind unglaublich unfähig und noch dazu hässlich wie die Nacht. Und fahrlässig unaufmerksam obendrein. Gehen Sie und finden Sie das Armband, dass Sie verlegt haben – und zwar sofort!«

Die arme Zofe hatte bereits ein hochrotes Gesicht unter ihrem mausbraunen Haar und sah betreten auf den Boden. Viel Mühe hat sie sich mit Ihrem Aussehen wirklich nicht gegeben, dachte Becky. Die Frau trug einen wadenlangen grauen Rock aus einem dicken Wollstoff, dazu eine passende hochgeschlossene Jacke inklusive eines Schals, dicke graue Strümpfe und robuste Schuhe. Dazu hatte sie ein sehr englisches Gesicht. Sie versuchte, zu einer Antwort anzusetzen, aber die Gräfin schnitt ihr mit einer weit ausholenden Armbewegung das Wort ab.

»Papperlapapp. Ich bin Ihre Entschuldigungen wirklich mehr als leid. Finden Sie das Armband. Wenn Sie vergessen haben, es einzupacken, werden Sie dafür sorgen, dass ich es aus dem Hotel geschickt bekomme. Muss ich Ihnen denn alles erklären, Tuggle?«

Becky beugte sich zu Miro hinüber und hauchte ihm ins Ohr: »Na, das wird ja ein schöner Flug. Ich glaube nicht, dass ich das lange ertrage. Versuche bitte, mich davon abzuhalten, ihr irgendwann mal einen Teller an den Kopf zu werfen, ja?«

»Ach, ich weiß nicht«, flüsterte ihr Mann zurück, »vermutlich würde ich mitwerfen. Aber in einem hat sie Recht: Eine Schönheit ist Miss Tuggle tatsächlich nicht.«

»Stimmt, sie wirkt leider ein wenig farblos und, nun ja, maskulin, in diesen Kleidern. Aber«, fügte Becky mit unerschütterlichem Optimismus hinzu, »man könnte bestimmt etwas aus ihr machen mit ein wenig Make-up.«

Miller, der erste Offizier, war inzwischen auf die Neuankömmlinge aufmerksam geworden und erklärte: »Mr. und Mrs. Berlioz, setzen Sie sich ruhig, wo es Ihnen beliebt. Im Sinne des gemeinsamen Kennenlernens gibt es auf der Demetrio keine feste Tischordnung.«

»Wie überaus modern – und unangenehm«, mischte sich die Gräfin von Brauntroet ungefragt in das Gespräch ein. Sie sieht nicht nur aus wie das vorige Jahrhundert, befand Becky, sie benimmt sich auch so.

»Ich finde, es ist eine charmante Idee«, konterte sie zuckersüß. »Da wir eine so ausgesuchte Gruppe von Reisenden sind, wird es sicher ungemein interessant werden ...«, leise fügte sie in Miros Richtung hinzu, »...und wir können so vermeiden, neben ihr zu sitzen.«

Die Gräfin schnaubte daraufhin nur sehr unadelig und machte eine Handbewegung, die ihren Sitzplatz an der langen Fensterseite der Gondel und den ihres Sekretärs einschloss. »Sie haben ja keine Vorstellung davon, wie schwierig es für meinen Sekretär war, mir einen Platz zu suchen, an dem es nicht aus irgendeiner Ecke zieht, wie sonst überall auf diesem Schiff. Und an dem ich mir kein dummes Geschwätz von irgendwelchen Kindern oder ahnungslosen Dummköpfen anhören muss.«

Jakob Bleibtreu, ihr Sekretär, schien sich nicht an den schlechten Manieren der Gräfin zu stören. Er betrachtete während ihres Lamentos gelassen den Raum. Vermutlich ist er es gewohnt, überlegte Becky.

»Meinst du, er hat sie dorthin gesetzt, damit er sie schneller aus dem Fenster werfen kann?«, fragte Becky ihren Mann leise mit einem Augenzwinkern.

»Falls er Hilfe braucht, assistiere ich ihm gern. Diese Frau ist wirklich unmöglich.« Miro schüttelte den Kopf.

Inzwischen betraten Annett und ein abenteuerlich aussehender Hüne in einem etwas zu großen Smoking mit einem leuchtend roten Halstuch die Gondel .

»Ah, Annett und Mr. Norris«, sagte Miro erfreut und winkte die beiden heran. »Lassen Sie uns gemeinsam einen Platz suchen. Die modernen Sitten haben hier Einzug gehalten, wie wir gerade erfahren haben.«

Becky verkniff sich ein Lächeln und handelte.

»Annett, Mr. Norris, kommen Sie, wir setzen uns dorthin, da haben wir einen schönen Blick.« Sie platzierte ihre kleine Gruppe gekonnt ein gutes Stück entfernt von der Gräfin und ihrem Sekretär am anderen Ende des Tisches. Sie hatte nicht umsonst jahrelange Erfahrung auf dem Parkett der Berliner High Society, das Vermeiden der Gräfin sollte da doch ein Kinderspiel werden!

Der Flieger nickte und warf sich mit einer solchen Vehemenz in den Stuhl, dass dieser ächzte.

»So, Bessie ist gut untergebracht. Ist aber eine Schande, dass sie ihren Atlantikflug huckepack machen muss!«

»Wer ist Bessie?«, fragte Becky neugierig.

»Na, mein Flugzeug natürlich. Wir Piloten geben unseren Flugzeugen immer Namen, genauso wie ein Schiffskapitän.« Quebec strahlte sie an.

»Könnte sie es denn schaffen, den Flug über den Atlantik meine ich?«, fragte Becky.

Quebec schüttelte seinen Kopf. »Nur wenn wir segeln würden. Nicht genug Sprit in den Tanks. Bessie hat zwar mehr Ausdauer als die meisten, ist aber immer noch ein flinker Vogel, kein umgebauter Bomber wie bei den Briten, die den Atlantik vor vier Jahren überflogen haben.«

»Von Neufundland nach Irland«, erinnerte sich Miro. »Wir starten in San Francisco und fliegen nonstop nach Berlin. Das sind einige hunderte Meilen mehr, möchte ich meinen.«

»Das Benzin wurde seitdem verbessert und die Flugzeuge auch«, sagte Quebec.

»Brown musste damals aus dem Cockpit aussteigen, um einen der Motoren zu enteisen. Auf einem Luftschiff eine leichte Übung, da die Motorgondeln über Leitern zu erreichen sind; bei einem Flugzeug ein ganz schönes Abenteuer.« Miro sah immer noch skeptisch aus.

»Luftschiffe sind doch was für Schönwetterflieger! Die Demetrio muss jedem Gewitter aus dem Weg gehen, weil sie sonst von den Winden herumgezerrt wird. Mit einem Flugzeug kann man durch ein Gewitter durchfliegen, braucht sich um ein paar Lüftchen nicht zu scheren. Deswegen sind Flugzeuge ja auch schneller.«

»Was ist mit dem Luxus, mon ami?«, fragte Miro und machte eine ausholende Geste. »In keinem Flugzeug werden Sie jemals so bequem reisen können wie hier. Mit Speisesaal, Promenadendeck, Duschen und einer Bar.«

»Bisher nicht«, hielt Quebec dagegen. »Aber die Flugzeugbauer sind noch lange nicht am Ende ihrer Ideen. Ich habe Pläne gesehen von Flugzeugen mit gigantischer Spannweite und acht Motoren. Die haben doppelt so viel Leistung wie die Demetrio und werden mehr Menschen transportieren, als wir uns vorstellen können – und wer weiß, wie die Passagiere dann reisen? Vielleicht gibt es auch auf diesen Riesenflugzeugen einen Speisesaal und Duschen. So ein Luftschiff«, meinte der Kanadier und schlug auf die Armlehne, »ist einfach zu anfällig, nichts weiter als ein großer Ballon. Und was für eine Platzverschwendung! Von dem gigantischen Rumpf wird doch nur ein kleiner Teil genutzt von den Gästen und der Crew.«

»Es kommt nicht immer nur auf die Effizienz an«, erklärte Miro. »Wenn dem so wäre, würden nur noch Schnellboote auf den Meeren fahren. Die Leute wollen ihre Reise genießen, sie soll ein Erlebnis sein.«

Ein Steward kam zu ihrem Tisch »Welche Getränke darf ich den Herrschaften als Aperitif servieren?

»Eine Limonade, bitte«, sagte Annett.

»Einen Singapore Sling für mich«, bestellte Becky.

»Whisky«, kam es knapp von Quebec Norris.

Miro nickte zustimmend. »Dem schließe ich mich an.«

Der Steward räusperte sich ein wenig verlegen. »Verzeihung, aber wir servieren keine alkoholischen Getränke, bis wir das Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten verlassen haben.«

Becky sah den Mann an. Blinzelte, als ihr die Tragweite dieses Satzes bewusst wurde. »Sie meinen: während wir hier festgemacht haben?«, vergewisserte sie sich.

»Nein, tut mir Leid, Miss. Die Demetrio darf solange keinen Alkohol ausschenken, bis wir die Fünf-Meilen-Zone hinter uns gelassen haben.«

»Grundgütiger«, entfuhr es Becky. Sie warf ihrem Mann einen verzweifelten Blick zu. »Hast du das gewusst?«

Miro hob die Hände und schüttelte den Kopf. »Ich hatte keine Ahnung.«

»Verdammte Prohibition! Hunderttausend Höllenhunde, weiß nicht, was das bringen soll. Ein Gläschen schadet doch wohl keinem!« Quebec sah mindestens so unglücklich aus wie Becky.

Die drei sahen sich an. »Dann bringen Sie mir was von diesem süßen schwarzen Zeug«, orderte Quebec bei dem verlegenen Kellner. Miro und Becky ergaben sich in ihr Schicksal und orderten dasselbe.

»Coca Cola?«, fragte der Kellner etwas verunsichert nach.

»Jaja, genau das. Würde bei Familienfeiern des Norris-Clans kein Whisky serviert, dann würden wir es wahrscheinlich keine zehn Minuten miteinander aushalten. Wird vermutlich den nächsten Krieg auslösen, diese Prohibition.«

Becky seufzte. »Ich weiß, was Sie meinen. Mister Norris, Sie sind ein Mann nach meinem Geschmack. Ich würde ja sagen, darauf trinken wir, aber Limonade ist dem Anlass wirklich nicht angemessen.«

»Na ja, Misses Berlioz, vielleicht hätte ich da eine Lösung für dieses kleine Problem. Aber bitte, nennen Sie mich doch Quebec.« Er zwinkerte ihr zu.

Becky musste lächeln. In Quebec Norris steckte vermutlich noch einiges mehr als nur ein paar Abenteuergeschichten. Sie freute sich schon darauf, ihn auf dieser Reise besser kennenzulernen.

»Nur, wenn Sie mich Becky nennen.« Sie hob ihr Limonadenglas und prostete Quebec Norris damit zu.

Während der Kellner sich entfernte und vermutlich darauf vorbereitete, die schlechte Nachricht an diesem Abend noch einigen anderen Gästen überbringen zu müssen, betraten nun die nächsten Mitreisenden den Saal. Der erste, der eintrat, war ein Mann in den Sechzigern, sportlich, sonnengebräunt, mit weißem Haarkranz und Kinnbart. Dichte Augenbrauen beschatteten helle Augen, und trotz seines Alters ging der Mann leichtfüßig und hoch aufgerichtet. Sein Tweedanzug, wenn er auch bessere Tage gesehen hatte, passte tadellos – offensichtlich auf den Leib geschneidert – nur das blau-rot-braune Karomuster der Hose wollte nicht recht zum braunmelierten Tweedblazer passen. Ein Rebell des Karomusters, dachte sie und ließ ihren Blick weiter wandern.

Der Mann hinter ihm war drei Dekaden jünger und hielt sich so gerade, als hätte er einen besonders steifen Stock verschluckt. Nicht nur die Haltung, sondern auch sein ausgreifender Schritt und die bürstenkurzen, schwarzen Haare verrieten die Zucht des Militärs, die dieser Mann lebte. Der schwarze Anzug war nicht maßgeschneidert, wie Becky auffiel. Er war aber ebenso tadellos gepflegt wie die glänzenden Schuhe. Stechende Augen nahmen ruhelos jedes Detail des Raumes und der Anwesenden wahr. »Diensteifrig« war das Wort, das Becky bei ihm sofort einfiel.

Beiden folgte ein schlanker, drahtiger Mann, in Uniform, der offensichtlich ebenfalls zum Militär gehörte. Allerdings war er bereits älter, seine braunen Haare färbten sich an den Schläfen und im exakt gestutzten Vollbart schon leicht grau. Auch er hielt sich sehr gerade; im Gegensatz zu dem jüngeren Mann schien er jedoch weniger darauf bedacht, seine Umgebung im Blick zu behalten, sondern im Gegenteil sich darauf zu verlassen, dass sich jemand anderes um mögliche Probleme kümmerte.

Definitiv jemand aus den oberen Etagen, dachte Becky. Ich hoffe, sie sitzen nicht neben Miro. Das wäre eine explosive Mischung.

Der erste Mann steuerte auf die Tischseite der Gräfin zu. Er verbeugte sich leicht und stellte sich dann allen mit laut tönendem Bass vor. »Lord Conroy, wenn ich mich vorstellen darf. Dürfte ich Ihnen zum Dinner Gesellschaft leisten, meine Gnädigste?«

Die Gräfin maß ihn mit einem kritischen Blick, nickte aber huldvoll. Offenbar hatte er sowohl den richtigen Ton als auch den richtigen Titel gefunden. »Setzen Sie sich, Lord Conroy.«

Ihr Blick ging zu den anderen beiden Männern. »Möchten die Gentlemen sich vielleicht auch vorstellen oder gelten die guten Sitten in diesem neumodischen Transportmittel so gar nichts mehr?«

»Direkt ist sie, das muss man ihr lassen«, murmelte Miro.

»Naturellement.« Der jüngere der beiden warf sich in Positur. »Gestatten, dies ist Général Frederic Patérre und mein Name ist Alric Robichaude. Zu Ihren Diensten.« Mit dem Kopf deutete er eine kleine Verbeugung in die Runde an.

Erstaunlich, er hat seinen Rang nicht genannt, dachte Becky. Sie sah sich den jüngeren Mann genauer an. Es war offensichtlich, dass auch er zum Militär gehörte, aber sie hatte noch nie einen Mann aus dem Militär getroffen, der sich nicht über seinen Rang definiert hatte.

Die Gräfin nickte ihrem Begleiter zu, der umgehend mit der Vorstellung begann. »Die Gräfin von Brauntroet. Mein Name ist Bleibtreu. Ich bin ihr Sekretär.«

Miro machte keine Anstalten, sie vorzustellen. Er schien den jüngeren der beiden Franzosen abzuschätzen. Wie es aussah, würde sie die Vorstellung übernehmen.

»Mein Name ist Rebeka Berlioz und dies ist mein Mann, Miroslav Berlioz.« Sie wappnete sich für das, was nun in der Regel kam.

»Ah, gut, gut«, entgegnete wider Erwarten nicht Robichaude, sondern der General. »Landsmänner, feine Sache, hätte ich hier nie erwartet.«

Innerlich seufzte Becky und überlegte, ob sie nicht für die wenigen Tage damit durchkommen würde, einfach zu lächeln und zu nicken. Aber auf einem so kleinen Luftschiff, mit so wenig anderer Ablenkung, würde das Thema früher oder später wahrscheinlich doch zur Sprache kommen. Also Augen zu und durch, munterte sie sich auf und blickte kurz zu ihrem Mann hinüber. Er lächelte sie ermutigend an, sein Lächeln erreichte jedoch nicht seine Augen. Auch er kannte den Drill.

»Das liegt vermutlich daran, dass ich keine Landsmännin von Ihnen bin«, entgegnete sie in ihrem charmantesten Ton. »Aber ich weiß Ihr Kompliment dennoch zu schätzen. Bevor Sie fragen: Ich bin Deutsche, mein Mann ist Franzose.«

»Ah, verstehe.« Der Gesichtsausdruck des Generals strafte seine Worte jedoch Lügen.

»Oh, wie wunderbar, mein lieber Kapitän. Sie verstehen es, ihre Gäste zu umsorgen. Der Speisesaal ist ja excusemoi.« Nicht nur die drei Franzosen in der Runde zuckten bei diesen Worten unwillkürlich zusammen. Die Dame, die sie ausgestoßen hatte, und nun den Raum am Arm des Kapitäns betrat, wurde ihnen allerdings absolut gerecht.

»Oh mein Gott, was ist das?« Kaum hatte er die Worte gesagt, sah Quebec Norris auch schon so aus, als würde er sie gerne zurücknehmen.

»Das ist Madame Silva«, kommentierte Miro die Szene trocken. »Unser berühmtes Medium für diese Reise, wie kaum zu übersehen ist.«

Madame Silva war tatsächlich schwer zu übersehen in ihrem rotgoldenen Gewand, das eine Mischung aus knielanger Robe und Haremshose war. Es war mit Goldfäden durchwirkt und im Licht der Lampen funkelte und glitzerte es mit dem Kristall auf dem Tisch um die Wette. Dazu hatte sie einen goldenen Turban angelegt, der vorne von einer juwelenbesetzten Brosche gehalten wurde. Um den Hals trug sie drei auffällige Ketten mit verschiedenen seltsamen Symbolen. An ihren Armen klingelten eine Reihe von Armreifen unterschiedlicher Art und Breite.

»Und sie hat sich ein ganz besonderes Accessoire besorgt: den Kapitän.« Becky schmunzelte, als sie das ungleiche Paar betrachtete, den adretten Kapitän in seiner schlichten Uniform und die exotische Madame Silva an seinem Arm.

Quebec sah die beiden Berlioz' an und lachte schallend. Dann nahm er sein Glas in die Hand und hob es. »Ich glaube, wir werden auf dieser Fahrt sehr viel Spaß haben.«

Als Ben Truman seine Kabine betrat, war er durchaus zufrieden mit dem, was er bisher erreicht hatte. Er war einigen anderen Passagieren gefolgt und hatte sich bereits den Laderaum angesehen. Verrückt, dass dort ein ganzes Flugzeug verstaut war. Danach war er noch ein wenig im Luftschiff unterwegs gewesen. Zugegeben, er wusste nicht genau, wonach er eigentlich suchte. Das machte es schwer, sich eine Strategie zu überlegen. Aber wie sagte der Chef doch immer – »Augen auf und aufmerksam zugeschaut, das ist die halbe Miete«.

»Also gut, Ben«, feuerte er das Spiegelbild über der Waschnische an, »dann mal los und zusammenfassen, was du bisher weißt. Irgendwas ist faul mit diesen Flügen, und du wirst rauskriegen, was es ist!«

Er lockerte die Krawatte und setzte sich auf das schmale Bett, die einzige bequem aussehende Sitzgelegenheit in der Kabine. Dann zog er sein kleines blaues Notizbuch aus der Innentasche des Jacketts. Nachdenklich biss er auf das Ende des darin steckenden Bleistifts und dachte nach.

Was genau wusste er zu diesem Zeitpunkt? Die Luftschifffahrtslinie, zu der die Demetrio gehörte, war vor fast genau einem Jahr gegründet worden und hatte drei Luftschiffe in ihrem Dienst, die regelmäßig zwischen Nord- und Südamerika, aber auch transkontinental nach Europa flogen. Nein, korrigierte er sich, nicht fliegen, Luftschiffe fahren ja. Das hatte er zumindest in den Unterlagen gelesen, die die fleißige Gloria ihm zusammengestellt hatte.

Das und die interessante Info, dass es vor allem auf den Flügen nach Europa immer wieder zu ungewöhnlichen Vorfällen kam: ungeplante Kursänderungen, Verspätungen bei klarster Wetterlage, plötzliche Ausfälle in der Crew. Und die Linie machte einen erstaunlichen Gewinn, dafür, dass sie bei hohen Betriebskosten so wenige Gäste beförderte. Gut, die Reisen waren teuer – Luxusreisen eben – aber für die Zahlen, die er gesehen hatte, einfach nicht teuer genug.

Er sah sich in der Kabine um. Sie war relativ klein, aber elegant eingerichtet. Neben dem allgegenwärtigen Aluminium, aus dem die meisten Gegenstände hier an Bord gefertigt waren, hatte man nur beste Materialien für den Rest der Einrichtung verwendet: Seidentapeten für die Wände, Handtücher aus ägyptischer Baumwolle und die Bilder in den Gemeinschaftsräumen waren, soweit er es beurteilen konnte, alles echte Malereien, keine billigen Drucke. Hier hatte jemand guten Geschmack bewiesen und eine Menge Geld investiert.

Er sah wieder auf das Notizbuch in seiner Hand und zog eine senkrechte Linie in der Mitte der Seite und schrieb über die linke Seite »Aufklären«. Dann listete er auf:

Mehrfach Kursänderung trotz Wetterwarnung und ohne Grund

Verspätungen – Grund?

Sichtungen Zeppeline vor allem über Frankreich, nicht reguläre Route – warum?

4 verletzte Crewmitglieder in den letzten 3 Monaten

Hohe Gewinne – wenige Passagiere

Über die rechte Spalte schrieb er »Beobachtungen an Bord« und begann eine weitere Liste:

Einrichtung teuer, keine Kosten gespart

eine Menge Personal, muss ich befragen

Gäste: Mindestens 2 haben Zugang zum Lagerraum. Warum?

Er hielt inne und überlegte. Viel hatte er sich bisher noch nicht angeschaut. Er hatte zwar mit den beiden Gästen, dem Flieger und diesem Berlioz, einen Blick in den Laderaum werfen können, aber einfach nicht genug Zeit gehabt, um genauer hinzuschauen.

Er musste unbedingt mit einem der Männer sprechen, die dort arbeiteten. Er ergänzte auf seiner Liste den Punkt »Lagerarbeiter finden und befragen«. Vielleicht konnte er ja vor dem gemeinsamen Dinner noch ein wenig mehr herausfinden und zumindest ein paar Kontakte mit der Crew schließen.

Er biss wieder auf den inzwischen arg zerkauten Bleistift und versuchte, sich den Aufbau des Luftschiffs vor Augen zu rufen: Er war auf dem Passagierdeck ganz oben, darunter lagen die Waschräume und Duschen und wenn er sich richtig erinnerte, auch die Räume der Crew. Zumindest die Jungs in der Küche müssten ja an Bord sein, dachte er und spürte, wie in ihm die Begeisterung erwachte, die er immer verspürte, sobald er einer guten Geschichte auf der Spur war.

Ja, dachte er, so mache ich es. Beim Dinner werde ich einen genaueren Blick auf meine Mitreisenden werfen. Dann schlendere ich unauffällig runter in die Küche und schließe ein paar Freundschaften. Er nickte zufrieden.

Und wenn alle Stricke reißen, kann ich dem Chef immer noch einen Artikel über das »Geisterschiff« schreiben. Das sollte schon an sich sensationell genug werden.

Da klopfte es an der Tür. Ben öffnete und sah den ersten Offizier Miller. Miller sah zu beiden Seiten, bevor er sich zu Ben vorbeugte und flüsterte: »Wenn Sie was über den Kapitän wissen wollen, treffen wir uns in einer halben Stunde an den Wassertanks im Lagerraum!«

Und schon eilte Miller davon, als sei nichts gewesen.

Ben schaute ihm hinterher, bis er um die Ecke verschwunden war. Niemand sonst war im Flur zu sehen.

Grinsend schloss Ben die Tür. Das ließ sich ja hervorragend an. Er salutierte seinem Spiegelbild voller Vorfreude: »Das hier wird deine große Story!«

Becky hoffte aus ganzem Herzen, dass Quebec recht haben würde. Die Zusammensetzung der Gästeliste sah allerdings eher nach einem grandiosen Desaster für sie und Miro aus. Vor allem wenn man bedachte, dass es viel zu lange keinen Alkohol geben würde, um das Ganze etwas abzumildern.

Madame Silva schritt raschelnd durch den Speisesaal zum Fenster. »Und der Ausblick. Ich bin überwältigt. So viel positive Energie, meine Güte ...«

Während das Medium weiterhin ihre Begeisterung mit ihrer sehr lauten Stimme ausdrückte, steuerte der Kapitän sie entschlossen zu einem der Stühle und zog ihn heran. »Madame Silva, machen Sie mir die Ehre und setzen Sie sich doch heute Abend neben mich.«

Das Medium zeigte sich begeistert. »Wie wunderprächtig. Gräfin von Brauntroet finden Sie die Schwingungen hier nicht auch fantastisch?«

»Nun, ich denke, sie sind recht gut.« Die Gräfin zog ihre Mundwinkel ein wenig nach oben, was vermutlich ein Lächeln darstellen sollte. »Ist das Arrangement, dass Bleibtreu für Sie organisiert hat, zu Ihrer Zufriedenheit?«

»Oh ja, nahezu ideal – Kapitän, ich muss einfach eine Séance durchführen, sobald wir in der Luft sind. Dem Äther so nah und nicht gestört durch erdgebundene Energien ...«

Annett sah begeistert auf. »Oh, würden Sie das tun? Ich habe schon so viel von Ihren Erfolgen gelesen. Ich würde sterben, um einmal selbst dabei zu sein!«

»Meine Liebe, vielen Dank. Aber sagen Sie so etwas nicht. Man weiß nie, was solch unvorsichtige Äußerungen, in unbedachten Momenten getan, auslösen können. Aber natürlich werde ich eine Séance durchführen, wenn unser Kapitän das erlaubt und selbstverständlich müssen Sie teilnehmen!«

Kapitän Smith nickte zustimmend. »Es wäre mir eine Ehre, Madame. Ich bin ebenfalls ein großer Bewunderer.«

Während der Kapitän wortreich seine Faszination für das Überirdische schilderte, blickte Annett bewundernd zu Madame Silva hinüber. Dann sagte sie zu Miro und Becky gewandt leise: »Ich habe im Chronicle von ihr gelesen. Sie ist mehr als nur ein Medium, sie ist eine echte Forscherin im Reich der Geister, eine Wanderin des Äthers und eine Mittlerin zwischen dem Dies- und Jenseits. Sie hat schon vielen Familien geholfen. Erst vor kurzem hat sie einen Kontakt mit dem Geist von Jethro Carn hergestellt, damit seine Witwe sich verabschieden kann. Sie hat geweint, als er ihr ein letztes Mal seine Liebe erklärt hat.«

»Hm«, brummte Miro. »Ich bin mir sicher, dass sie eher geweint hat, weil sie im Testament nicht weiter bedacht war.« Die Sängerin sah ihn ob dieses Kommentars erschrocken an.

»Annett, lassen Sie sich von meinem Mann nicht verunsichern«, sagte Becky daraufhin resolut, zwinkerte ihm aber zu. »Er hat allerdings damit recht, dass viele Medien einfache Schwindler sind, die die Trauer der Menschen.«

» ... und deren Gier …« unterbrach Miro sie.

»... ausnutzen wollen. Sie haben doch sicherlich schon von Herrn Houdini gehört?«

Annett runzelte ihre Stirn. »Dem Entfesselungskünstler?«

»Ja. Genau dem. Aber er deckt auch Schwindeleien bei Séancen auf und hat einige bekannte Medien als Scharlatane entlarvt.«

»Aber nicht Madame Silva«, erklärte Annett überzeugt. »Mir ist klar, dass es überall Betrüger gibt. Aber ich glaube fest, dass die Toten noch bei uns sind, irgendwie.« Sie sah traurig aus bei diesen Worten, fand Becky.

Es war Miro, der Annett antwortete: »Ja, das glaube ich auch, ich bin nur skeptisch, was die angeblichen Vermittler angeht.«

Die junge Frau setzte zu einer Antwort an, wurde jedoch durch die laute Stimme von Madame Silva daran gehindert.

»Also, dann ist es entschieden. Wir werden versuchen mit denen Kontakt aufzunehmen, die hinter der dunklen Barriere sind.« Theatralisch hob sie die Hände in die Luft. »Mögen sie uns Antworten geben auf die großen Mysterien der Menschheit. Sie ...«

Es war der Lord, der Madame Silva abrupt unterbrach. »Na, das ist ja mal ein Abenteuer. Eine Séance auf einem Luftschiff. Nicht, dass ich an so etwas glaube. Entschuldigen Sie bitte, meine Dame.« Damit wandte er sich an das Medium, das zu seiner Rechten saß und schüttelte den Kopf.

»Ist mein erster Flug«, verkündete er dann. »Fühl mich nur auf Pferden und in Kutschen wohl. Diese Automobile sind mir nicht geheuer und auf Schiffen wird mir übel. Bin verdammt gespannt, wie das die nächsten Tage wird. War mal mit einem Ballon unterwegs – das Beste daran ist die Ruhe. Absolute Stille, kein Mucks zu hören. Das nenne ich Entspannung, eine wahre Wohltat so eine Stille. Kennt man heutzutage ja gar nicht mehr – alles voll mit diesen Autos und Zügen und Trams, die immer klingeln, als würde man sie nicht schon eine Meile gegen den Wind hören. Maschinen überall, die so laut sind, dass einem die Ohren platzen. Aber wenn man mal Ruhe haben will, geht nichts über eine Ballonfahrt. Oder einen Ausritt, raus in die Highlands und man ist dem Himmel sofort näher. Ist bestimmt ganz ruhig im Himmel, das wäre für mich das Paradies. Es heißt ja, so ein Luftschiff ist auch leise.«

»Und dem Himmel so nahe«, stimmte Miro ihm zu.

»Richtig, junger Mann. Bin gespannt, ob die ihr Versprechen halten, habe nämlich empfindliche Ohren. Sogar wenn ich schlafe.«

»Dafür, dass er die Stille so mag, redet er aber 'ne Menge«, raunte Quebec Annett und Becky zu, während der Lord weiterhin laut und ausführlich über die Vorzüge der Stille schwadronierte.

Becky beugte sich zur Seite. »Allerdings. Ich bin gespannt, wer sich heute Abend durchsetzt: Madame Silva oder Lord Conroy. Sie scheinen sich in nichts nachzustehen.«

Annett sah ein wenig enttäuscht aus. »Es wurde gerade so interessant, bevor dieser Lord sich eingemischt hat.«

Aufgrund des Rededuells von Lord Conroy und Madame Silva hatten sich die beiden Franzosen wohl für das ihrer Meinung nach kleinere Übel entschieden und sich gegenüber von Miro und Becky niedergelassen. Inzwischen trafen auch die restlichen Gäste ein.

Zuerst kam die deutsche Familie, die sie bereits vom Einchecken kannten. Der Mann, der voranging, war groß und massig und wirkte fast grobschlächtig. Sein brauner Anzug verriet, dass er zwar teuer, aber doch nicht maßgefertigt war. Wie Becky bemerkte, saß er zwar gut, an den wirklich wichtigen Stellen war er jedoch ein klein wenig zu groß. Auffällig war eine dicke goldene Uhr, die aus einer zu kleinen Tasche ragte. Hinter ihm betrat die Frau den Saal, die ihren Sohn vor Miro ›gerettet‹ hatte. Sie trug ein formloses, beigefarbenes Kleid mit einem großen doppelten Spitzenkragen. Die beiden Kinder hatten ihren Blick zu Boden gesenkt. Das blonde Mädchen schätzte Becky auf zehn oder elf.

»Und hier sind wir schon, Kinder«, vermeldete der Vater und unterbrach damit Lord Conroy. Noch jemand mit einem äußerst durchdringenden Organ, dachte Becky. Das wird interessant werden.

»Guten Abend. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät«, tönte der Neuankömmling. Mit einer ungeduldigen Handbewegung scheuchte er den Kellner beiseite, der die Getränkewünsche aufnehmen wollte. »Nein, nein, doch nicht jetzt. Lassen sie uns doch erst mal unsere Plätze finden. Hier Kinder, setzt Euch dorthin. Rosemarie, du hier.« Mit einer ähnlichen Handbewegung wie der, die er auch für den Kellner gebraucht hatte, scheuchte er den Rest seiner Familie an die ihnen zugedachten Plätze.

Dann wandte er sich der Runde zu und neigte leicht den Kopf. »Kellermann, der Name. Meine Frau und meine beiden prächtigen Kinder.« Er zog ein Taschentuch aus der Tasche und wischte sich kurz über die Stirn und durch sein leicht gerötetes Gesicht. Seine Frau und seine Sprösslinge murmelten ihrerseits ein »guten Abend« und setzten sich auf die ihnen vom Familienoberhaupt zugewiesenen Plätze.

Erstaunlicherweise sagte die Gräfin nichts dazu, dass nun ausgerechnet zwei Kinder in ihrer unmittelbaren Nähe saßen. Der Blick, den sie ihrem Sekretär zuwarf, hätte jedoch ganze Gletscher schmelzen können. Geschieht ihr ganz recht, nach dem, was sie mit ihrer Zofe vorhin gemacht hatte, befand Becky. Hinter der Familie traten drei weitere Männer in den Raum.

»Das ist Ben Truman«, sagte Miro und wies unauffällig auf den jungen Mann, der gerade eintrat. Die beiden nickten sich zum Gruß zu.

Der Mann hinter Truman trug Uniform und eilte nach einem knappen »Guten Abend, meine Damen und Herren«, direkt zum Kapitän, um ihm etwas mitzuteilen. Dann verabschiedete er sich auch schon wieder.

Der dritte Neuankömmling war eine sehr distinguierte, hochgewachsene Erscheinung. Sein dunkles Haar war leicht grau meliert, obwohl Becky ihn jünger schätzte, als er wirkte, und er trug einen maßgeschneiderten, neuen dunklen Anzug. Außerdem hatte er einen schwarzen Holzstock mit silbernem Griff in der Hand. Allerdings schien er ihn weniger wegen einer Behinderung zu brauchen, als aus modischen Gründen, denn er ging mit federnden Schritten zu dem freien Platz neben der Gräfin. »Wenn die Dame gestattet«, er wies auf den Stuhl, »mein Name ist Bedlam, Jonathan Bedlam.«

Die Gräfin nickte – offenbar durchaus erleichtert, dass da jemand sitzen würde, der sie von den Kellermanns abschirmt – und noch dazu ein gutaussehender Gentleman.

»Bitte entschuldigen Sie die Verspätung meine Damen und Herren«, sagte dieser. »Aber ich musste noch ein kurzes Telegramm aufgeben, geschäftlich. Aber wie ich sehe, sind meine Schutzbefohlenen, die Cabes, auch noch nicht anwesend.«

»Oh, möglicherweise verpassen sie dann die Fahrt«, meinte Miro.

Dafür rutschte Beckys Ellenbogen in seine Rippen, wobei sie gleichzeitig über den Tisch hinweg fragte: »Dann reisen Sie mit den Cabes?«

»Nun ja, ich bin der Verleger der beiden und begleite unsere besten Autoren natürlich auch auf ihrer Lesereise durch Europa. Das ist man ihnen schließlich schuldig, nicht wahr?« Er lachte breit. »Sie müssen die berühmten Berlioz' sein, ich gebe zu, ich habe mich schon darauf gefreut, Sie kennenzulernen.«

»In meinem Fall wohl eher berüchtigt als berühmt, fürchte ich.« Beckys Antwort fiel zugegeben recht trocken aus. Aber sie fand, ihre Berühmtheit, die sie den Vorfällen in Marienbad verdankte, eher lästig als erwähnenswert.

»Aber nicht doch, verehrte Misses Berlioz, ich habe ihre erstaunliche Geschichte fasziniert verfolgt. Ebenso wie die Ihre natürlich, Mister Berlioz«, mit diesen Worten wandte er sich an Miro, »Ihre magischen Talente haben Amerika begeistert, wie ich hörte.«

»So scheint es«, antwortete Miro und neigte bescheiden den Kopf. Das amüsierte Becky immer wieder. Einerseits liebte es ihr Mann, auf der Bühne zu stehen und mit dem Publikum zu spielen, sobald er jedoch die Bühne verließ, vermied er es, im Mittelpunkt zu stehen.

»Natürlich haben Sie auch von mir bereits gehört, als weltberühmtes Medium kann man das ja kaum vermeiden.« Das kam von der anderen Seite des Tisches. Madame Silva strahlte den Verleger an. »Ebenso wie ich von Ihrem exorbitanten Verlag!«

Offensichtlich hatte Madame Silva beschlossen, dass die Berlioz nun lange genug Thema des Tischgesprächs gewesen waren und sie langsam auch Erwähnung finden sollte. Wobei, Becky korrigierte sich innerlich, eigentlich sieht sie fast aus wie ein Habicht, der eine neue und sehr schmackhafte Beute entdeckt hat. Sie nahm ihr die Unterbrechung aber nicht übel, im Gegenteil – sie hatte zwar kein Problem damit, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, über die Ereignisse des letzten Jahres sprach sie allerdings nur sehr ungern.

»Sehr erfreut, sehr erfreut. Ich hatte schon gehört, dass wir an Bord ein wahres Feuerwerk des Übernatürlichen haben.« Mister Bedlam sah in der Tat überaus erfreut aus. Wahrscheinlich sieht er schon ein neues Buch vor sich, überlegte Becky.

»Nicht nur des Übernatürlichen«, mischte sich nun der Kapitän ins Gespräch. »Sondern auch des Kulinarischen. Meine Damen und Herren, wie es aussieht, sind wir nun fürs Erste komplett und unser exzellenter Küchenchef freut sich schon darauf, Sie mit ihrem ersten Dinner an Bord zu verwöhnen.«

Er schien kurz den Faden zu verlieren, fuhr dann aber fort: »Mister und Misses Cabe sind noch nicht an Bord eingetroffen und auch Mister Barker, der recht kurzfristig entschieden hat, uns auf dieser Reise Gesellschaft zu leisten, wird erst ein wenig später zu uns stoßen.« Er erhob sein Limonadenglas, zögerte kurz mit Blick auf das Glas in seiner Hand und sagte dann: »Ich begrüße Sie hiermit nochmals offiziell an Bord der Demetrio und wünsche Ihnen guten Appetit.«

Auf dieses Stichwort hatten die beiden Kellner und zwei Hilfskellner anscheinend nur gewartet, denn schon wurde die Vorspeise aufgetragen: eine hervorragende klare Consommé.

»Ich hätte gedacht, dass man als Besitzer eines solchen Schiffs wenigstens über die Höflichkeit verfügt, pünktlich zum Dinner zu kommen«, bemerkte die Gräfin spitz in Richtung des Kapitäns. »Dass Künstler in dieser Hinsicht unberechenbar sind, war mir klar. Für die junge Generation scheint ohnehin nichts mehr wirklich wichtig zu sein. Aber von Mister Barker hätte ich etwas anderes erwartet.«

»Nun, ich von mir auch, das muss ich gestehen, meine Verehrteste.« Das Ziel der Bemerkung, Russel T. Barker, betrat den Raum. Was er an Körpergröße vermissen ließ, machte er an Ausstrahlung wieder wett: Obwohl er nicht mehr als einen Meter sechzig maß, schaffte er es mühelos, bei seinem Eintreten alle Blicke auf sich zu ziehen. Klassisch im Smoking, allerdings mit einer roten Fliege dazu, begrüßte er jeden Gast am Tisch einzeln und sehr zuvorkommend.

»Bitte verzeihen Sie mir meine kleine Verspätung«, wandte er sich dann an die versammelten Gäste. »Ich muss gestehen, dass diese kurzfristige Reise meinen Terminplan doch ziemlich durcheinander gerüttelt hat. Aber wie sagt man so schön: Ein Hoch auf das Unerwartete, nicht wahr? Ah, vielen Dank, ich denke, ich werde mich hierhin setzen.« Damit ließ er sich in dem Sessel neben Miro nieder.

»Normalerweise bin ich für meine Pünktlichkeit berühmt, nicht wahr Kapitän Smith? Und nicht nur für meine persönliche Pünktlichkeit, sondern für die meiner Fluglinie.« Er nickte dem Kapitän zu. »Zugegeben, das haben wir weniger mir, als den kompetenten Besatzungen zu verdanken, aber ich schreibe es mir trotzdem ein wenig auf die Fahnen.«

Nun ja, dachte Becky, da habe ich aber anderes gehört. Der Bericht, den ihre Sekretärin vor dem Abflug für sie zusammengestellt hatte, war sehr eindeutig gewesen, was das anging.

»Also keine Verspätung auf dieser Reise?«, fragte der General in Richtung des Kapitäns.

Der Kapitän lächelte ihn freundlich an. »Ich sehe keinen Grund für eine Verspätung. Die Demetrio ist ein hervorragendes Luftschiff und wir sind frisch aufgetankt. Natürlich ist ein Luftschiff immer auch von der Wetterlage abhängig, aber bisher gibt es keinerlei Wetterwarnung auf unserer Route.«

»Wie ich immer sage«, warf Quebec an dieser Stelle ein. »Zeppeline sind viel zu wetteranfällig. Ein Flugzeug könnte durch den Sturm hindurch fliegen.«

»Aber auch nur, wenn der Sturm nicht zu stark ist«, konterte Barker gelassen. »Und dann kann es auch ein Luftschiff wie die Demetrio mit einem Sturm aufnehmen. Ich habe mir heute Morgen die Daten angesehen, Kapitän. Ich denke da besteht kein Grund zur Besorgnis.«

»Sie scheinen sich sehr sicher zu sein, Messieurs«, sagte der General. »So sicher, dass sie eine kleine Wette wagen würden?«

»Eine Wette?«, meinte Walther Kellermann und wedelte mit einer Hand hin und her. »Da würde ich mithalten. Ich sage, wir schaffen es pünktlich. Wetter hin, Wetter her.«

Quebec strich sich über den Schnurrbart. »Ich wette auch, aber dagegen. Das Wetter über dem Meer kann sich verteufelt schnell wenden.«

Kapitän Smith sah nicht so aus, als wäre er sehr erfreut über diese Wette. »Meine Herren«, begann er etwas steif, »die Sicherheit der Passagiere hier an Bord steht für die Crew immer an erster Stelle und ist nichts, worauf man wetten sollte.« Er warf einen strengen Blick zum Besitzer der Linie. »Wir versuchen natürlich wie immer nach besten Kräften, den Fahrplan einzuhalten, aber Garantien kann man mit einem Luftschiff eben nicht geben.«

»Aber mein lieber Kapitän Smith, das versteht sich doch von selbst. Allerdings ist Zeit immer auch Geld, das müssen wir natürlich ebenfalls bedenken. Ich bin mir sicher, das ist ihnen jederzeit bewusst, nicht wahr?« Russel Barker warf nun seinerseits dem Kapitän einen scharfen Blick über den Tisch hinweg zu.

Sollte es da etwa Spannungen geben? Becky nahm sich fest vor, mit den Angestellten und speziell mit dem Kapitän zu sprechen, bevor ihre Familie auch nur einen Pfennig hier investierte.

»Nun, mir ist es lieber, sicher und etwas später anzukommen, als gar nicht.« Rosemarie Kellermann hatte sich leise wie ein Mäuschen zu Wort gemeldet.

»Das versteht sich doch von selbst, meine liebe Misses Kellermann!« Barker knipste sein breitestes Lächeln an und strahlte damit in Richtung der farblosen Deutschen.

Der Kapitän sah so aus, als würde er gerne mehr dazu sagen, hatte jedoch nicht die Chance dazu. »Ah, sehen Sie nur, hier kommt auch schon der Hauptgang«, verkündete der Luftschifffahrtsbesitzer fröhlich und prostete den Kellnern zu, die die voll beladenen Teller brachten.

Damit schien das Thema beendet zu sein und das Gespräch splitterte sich in viele kleinere Unterhaltungen auf, während alle beherzt zugriffen. Becky unterhielt sich gerade mit Annett darüber, was sie in San Francisco unternommen hatten, als es plötzlich zu einem Tumult kam. Madame Silva war Mittelpunkt des anscheinend dramatischen Geschehens. Sie gestikulierte so wild in der Luft herum, dass einer ihrer weiten Ärmel beinahe das Tablett des Kellners erwischte. Er konnte es gerade noch recht unbeholfen mit der anderen Hand festhalten, bevor es Lord Conroy auf die Halbglatze rutschte.

»Oh nein, das kann ich nicht essen. Nein, nein und nochmal nein. Wie soll ich, jemand der über die Maßen sensibel für die Welt der Geister ist, ein totes Lebewesen zu mir nehmen können?« Mit einem Gesichtsausdruck, der echten Ekel verriet, lehnte sie sich zurück in ihrem Stuhl und atmete schwer. »Ich kann spüren, was für einen grauenvollen Tod diese unglückliche Kreatur hatte, ahnungslos hat sie ihr Leben gelebt und wurde dann brutal und sinnlos herausgerissen ... oh ... Blut strömt über die kleinen Äuglein ... nehmen Sie das weg von mir, bitte!«

Der Kapitän auf der einen und Conroy auf der anderen Seite versuchten Madame gleichzeitig Luft zuzufächeln, während der Kellner wiederum versuchte, zwischen dem allgemeinen Wedeln der Servietten nun den Teller abzuräumen, der vor dem Medium stand. Allerdings bekam er nur ständig eines der Stofftücher ins Gesicht geschlagen und schaffte es nicht, an den Teller zu gelangen.

Die beiden Kellermann-Kinder sahen so aus, als würden sie gleich in Lachen ausbrechen, während ihr Vater das Ganze überdeutlich als albernes Theater und unangemessene Störung des Dinners ansah.

Becky blickte hinunter auf ihren Teller, den sie gerade bekommen hatte. Es war erstklassiges Roastbeef, medium gebraten, ergänzt durch Rosmarinkartoffeln und grüne Bohnen. Ein zugegeben sehr britisches, aber durchaus gutes Essen, wie sie fand. Außerdem duftete es wunderbar. Das war zumindest ihre Meinung.

Quebec, Gentleman der er war, sprang nun ebenfalls auf und schaffte es, der Held der Stunde zu werden, indem er unter den wedelnden Stoffbahnen hindurch tauchte, den Teller ergriff und ihn dem inzwischen völlig entnervten Kellner in die Hand drückte.

Becky verfolgte das Geschehen gebannt und musste sich beim Anblick des entgeisterten Kellners ein Lachen verkneifen.

»Bitte Madame, der Teller wurde entfernt«, versuchte der Kapitän ein wenig hilflos, die aufgeregte Frau neben sich zu beruhigen.

Es war Frau Kellermann, die leise erklärte: »Sie verstehen das nicht. Das weiß doch wirklich jeder. Nein, Walther, lass mich«, fuhr sie trotz der wütenden Blicke ihres Mannes fort, »Madame isst nichts, was einmal eine Seele hatte. Sie ist reine Vegetarierin, weil sie den Schmerz des Todes spüren kann. Wussten Sie das denn nicht?«

Die Stimme der Gräfin durchschnitt das Chaos wie Sandpapier. »Jakob, wie konnte das passieren? Sie hatten doch den klaren Auftrag, die Küche der Demetrio darüber zu informieren, dass weder Madame Silva noch ich Fleisch zu uns nehmen. Sie sind wirklich zu nichts zu gebrauchen. Gehen Sie und klären Sie das!«

»Gräfin, ich werde das umgehend erledigen. Bitte entschuldigen Sie mich.« Mit einem bedauernden Blick auf sein eigenes Roastbeef erhob sich der Sekretär und folgte einem der Kellner in die Küche.

Auch Russel Barker stand auf. »Ich gehe ebenfalls und kümmere mich darum, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Meine Damen.« Er neigte den Kopf und ging hinter Jakob Bleibtreu hinaus.

»Ich war mir nicht sicher ob der Sekretär kämpfen oder fliehen würde«, kommentierte Ben Truman die Szene gedämpft und wandte sich zu Annett. »Aber anscheinend ist ihm sein Leben lieber als sein Dinner.« Er lächelte und schüttelte den Kopf. »Wie kann man etwas so Hervorragendes verschmähen?«

Becky sah sich den jungen Mann genauer an. Er wirkte wie jemand, der dem Leben offen und neugierig begegnete. »Ich glaube, wenn ich die Wahl zwischen der Gräfin und der Küche hätte, dann wäre sie genauso ausgefallen«, antwortete sie mit einem Lächeln.

Inzwischen hatte sich Madame Silva etwas erholt und erklärte nun mehr als ausführlich die Beweggründe für den Aufruhr. »Nein, wissen Sie, bevor ich meine Kräfte voll entwickelt habe, habe ich natürlich auch Fleisch gegessen wie jeder andere. Aber jetzt, wo ich so viel Schmerz spüre, wann immer ein Wesen stirbt, kann ich es einfach nicht über mich bringen. Und ich bin so froh, dass meine gute Freundin, Gräfin von Brauntroet, ebenso empfindet.«

»Wie könnte ich nicht, Madame, nachdem Sie mir die Augen geöffnet haben, für das, was hinter unseren kleinen Existenzen liegt.« Die Gräfin lächelte das Medium beinahe wohlwollend an.

»Oh, ich verstehe Sie ja so gut!«, warf Rosemarie Kellermann ein. »Ich verfolge Ihre Arbeit schon so lange, Madame Silva. Ich wünschte, ich hätte die Kraft mich ebenfalls dafür zu entscheiden und der internationalen Vegetarier-Union beizutreten, genau wie sie.«

Walther Kellermann schien nicht viel davon zu halten, auf Fleisch zu verzichten. »Schlag dir diesen Humbug besser aus dem Kopf! Du wärst ein schlechtes Vorbild für die Kinder, Rosemarie. Und ihr Kinder, fangt an zu essen, bevor es kalt wird. Wir haben es schließlich bezahlt. Du auch, Rosemarie!« Ehefrau und Kinder gehorchten, ohne zu widersprechen.

»Denk gar nicht erst daran«, gluckste Becky leise, als sie den Blick ihres Mannes sah. »Für so etwas hast du definitiv die Falsche geheiratet.«

»Und darüber bin ich mehr als froh«, erwiderte Miro.

»Ah, Madame, Gräfin, ich hoffe aber, dass Sie die Suppe genossen haben?« Becky sah die beiden unschuldig an und konnte fast spüren, wie Miro neben ihr die Augenbrauen hochzog.

»Oh ja«, beteuerte das Medium, »sie war hervorragend.« Auch die Gräfin nickte.

»So viel zu den überzeugten Vegetariern hier am Tisch«, sagte Becky leise zu ihrem Mann. Er sah sie fragend an. »Consommé ist Rinderbrühe. Man kocht ein Stück Rind inklusive Knochen«, erklärte Becky und zwinkerte ihm zu.

Miro lachte. »Und das weißt ausgerechnet du weil …?«

»Schon gut, auch wenn ich selbst nicht kochen kann, war ich immer gern in der Küche bei Mathilde. Sie hat mir armen Ritter gemacht. Und ich habe ihr zugesehen, wenn sie gekocht hat. Du siehst, in der Theorie kann ich also kochen!« Becky hoffte allerdings, dass sie diese Behauptung nie in die Praxis umsetzen musste.

»Das Problem ist gelöst«, erklärte Russel Barker just in diesem Moment mit lauter Stimme. Er und Jakob Bleibtreu betraten gerade wieder den Speisesaal, einen Kellner hinter sich, der zwei dampfende Teller trug. »Unser exzellenter Küchenchef hat eine wunderbare Alternative zubereitet: völlig fleischlose ›Pasta Vegetaria‹. Und der Nachtisch, das kann ich versprechen, ist ein köstlicher Apfelstrudel, ebenfalls ohne Fleisch. Meine Damen, ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Und verzeihen Sie mir bitte die Unannehmlichkeiten.«

»Nun, Sie konnten es ja nicht wissen«, erwiderte die Gräfin mit einem giftigen Blick auf Bleibtreu.

Madame Silva stimmte ein: »Aber natürlich, Mister Barker, wie könnten wir Ihnen nicht verzeihen?«

General Partérre war eindeutig verärgert über die Unterbrechung. »Hoffe, wir können jetzt in Ruhe essen. Kann nicht verstehen, wie man ein solches Problem damit haben kann, Fleisch zu essen. Habe im Krieg gelernt, zu nutzen, was man hat. Man gewinnt nicht mit Nettigkeiten. Und Tod gehört zum Leben, sollte Sie doch wissen. Lebt schließlich davon.«

»Ebenso wie Sie, n’est-ce pas?«, antwortete Miro ihm leichthin. »Man könnte sagen, dass der Tod auch das Geschäft des Militärs ist, oder?«

Der General sah von seinem Teller auf und blickte Miro an.

»Ah oui, kein Patriot, war ja klar.« Er sah abfällig zu Becky hinüber, dann zurück zu ihrem Mann. »Dafür einfältig, was? Tod war immer schon das größte Geschäft der Geschichte. Krieg ebenso. Leute sterben. Zum Wohl des Landes. Waren wohl einer von denen, die sich zuhause hinter Frauenröcken versteckt haben, n’est-ce pas?!«

Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, wenn denn jemand sich getraut hätte, eine fallen zu lassen.

Becky schloss kurz die Augen. Sie hatte so gehofft, dass es nicht dazu kommen würde.

Miros Gesicht wurde zu einer blassen Maske. »Sie liegen falsch, Monsieur. Ich war in den Schützengräben, an der Front. Ich habe gesehen, was geopfert wurde. Ich habe die gekannt, die geopfert wurden. Es waren Freunde, die verstümmelt auf den Schlachtfeldern lagen und dort verbluteten. Waren Sie jemals an vorderster Front, mon général?« Er hatte seine Stimme nicht erhoben, aber sein Ton war scharf wie ein Bajonett. »Haben Sie den Hunger gespürt, wurden Sie verwundet, ohne dass irgendwo Medikamente waren, um Ihre Schmerzen zu lindern? Wurden Ihnen Gliedmaßen ohne Betäubung amputiert? Mussten Sie in frostigen Gräben sitzen und jeden Moment damit rechnen, dass Sie oder Ihr Freund neben ihnen von Gewehrfeuer getroffen werden? Sind Sie durch die blutgetränkten Felder gewatet nach einem Gefecht und haben nach Überlebenden gesucht?«

Becky legte Miro ihre Hand auf den Arm. Sie wollte ihn damit beruhigen, wusste aber, dass dieses Thema bei ihm zu tief ging. Er hatte ihr nie im Detail davon erzählt, wie es im Krieg gewesen war. Ebenso wenig wie ihre Brüder. Alle, die gekämpft hatten, schienen sich geschworen zu haben, die Einzelheiten von denen fernzuhalten, die das Glück gehabt hatten, sie nicht zu erleben. Oder vielleicht wollten sie auch einfach vergessen. Becky war sich nicht sicher. Was sie wusste, war, dass es wie eine schwelende Wunde in allen gärte, die dabei gewesen waren. Soviel Hass, dachte sie bei sich, ich weiß nicht, ob wir das je vergeben werden können. Aber ich wünschte mir wirklich, dass wir es könnten.

»Warum sollte ich?« Der General schnitt vollkommen ungerührt ein Stück Roastbeef ab und führte es zum Mund. »Hatte andere Aufgaben, wichtige Aufgaben. Haben uns den Krieg gewinnen lassen. Haben die verdammten Deutschen besiegt, weil wir bereit waren etwas zu opfern.«

»Ja, zu viele Menschenleben auf beiden Seiten«, erwiderte Miro bitter.

»Haben getan was nötig war. Der Krieg ist vorbei. Wir haben gewonnen. Trotz Leuten wie Ihnen.«

Die Worte des Generals schienen nicht nur Miro und Becky zu treffen.

Walther Kellermann mischte sich nun ein: »Vorbei? Als wäre der Krieg vorbei! Sie, Sie Franzmann, es hat ihnen nicht gereicht, unsere Männer zu töten, Sie wollen uns ausbluten lassen. Nicht nur unsere Soldaten, nein, auch alle anderen in Deutschland sollen bluten und immer weiter bluten. Sie nehmen uns unsere Fabriken, unser Geld, unsere Frauen, wenn Sie können, damit uns nichts bleibt, noch nicht mal eine Zukunft!«

Walther Kellermann hieb seine Hand mit einer Wut auf den Tisch, die alle zusammen zucken ließ. »Sie treiben uns alle, jeden einzelnen Deutschen in den Ruin, und wieso? Weil unser Kaiser einen Krieg wollte und ihn verloren hat. Reicht es nicht, ja reicht es denn nicht, dass wir so viele Menschen verloren haben, die wir geliebt haben? Müsst ihr uns auch noch die Möglichkeit nehmen, unser Land wieder aufzubauen?«

»Bitte, meine Herren, Politik ist nun wirklich kein Thema zum Dinner, immerhin sind Damen anwesend«, versuchte Barker vergeblich, die aufgeladene Stimmung zu entspannen.

»Sie waren auch im Krieg, nicht wahr, Mister Barker? Was sagen sie dazu?« Die Frage kam von Ben, der sich bisher eher nicht am allgemeinen Gespräch beteiligt, sondern mehr mit Annett unterhalten hatte.

»Nun, das stimmt, Mister ...« Barker wirkte überrascht.

»Truman, Ben Truman.«

»Ich war tatsächlich freiwillig dort und habe versucht, mit Hilfslieferungen das Elend etwas zu lindern. Aber das ist nichts, was ich beim Dinner diskutieren würde. Meine Herren, vielleicht sollten wir das lieber später mit einer Zigarre im Salon besprechen und jetzt über Erfreulicheres sprechen ...«

So charmant diese Bitte auch vorgetragen war, es war klar, dass Barker nicht bereit war, etwas zu diesem Thema beizutragen. Offensichtlich spricht auch er nicht über seine Erfahrungen im Krieg, dachte Becky. Aber sie war ihm dankbar, dass er versuchte, die Unterhaltung in eine andere Richtung zu lenken. Immerhin mussten sie es noch einige Tage gemeinsam an Bord des Luftschiffes aushalten.

»Nichts lieber als das«, antwortete Miro brüsk.

»Ich verzichte nur zu gern auf Diskussionen mit Franzmännern und Mördern«, erklärte Kellermann.

»Walther, die Kinder«, erinnerte Rosemarie Kellermann ihren Ehemann. Er nickte knapp und verstummte, sichtlich aufgewühlt.

Barker schien erleichtert und suchte angestrengt nach einem neutralen Thema. Aber die Stimmung war drückend, so wie in den langen Tagen des Krieges, als die Zuhause Gebliebenen verzweifelt auf jeden Brief, jede Nachricht gewartet hatten, dachte Becky. Als wir auf ein schnelles Ende hofften, das nie kam. Etwas, das auch für dieses Dinner zu gelten schien.

Nur allzu gern hatten die Passagiere den Vorschlag des Kapitäns angenommen, noch einen Kaffee im Palmen-Salon zu trinken. Alle waren aufgestanden, so schnell es die Etikette zuließ, bemüht, das drückende Schweigen und den Ärger hinter sich zu lassen.

Der Salon lag auf der Backbordseite des Luftschiffes zwischen den Kabinen und der Außenhaut mit ihren Panoramafenstern. Am hinteren Ende stand ein kleiner Flügel. Darüber hing eine Malerei, die einen Zeppelin zeigte, der majestätisch über einen schneebedeckten Gebirgszug schwebte. Im Vordergrund sahen Hirten zu der silbern schimmernden Zigarre hinauf und ein Vogelschwarm zog seine Bahn.

Der Salon wurde von einer hüfthohen Balustrade begrenzt. Sie trennte den inneren Bereich mit kleinen Tischen und dem Flügel sowie einer kleinen Bar von dem Panoramagang, der die Gelegenheit bot, an den Fenstern entlang zu flanieren oder auf schmalen Bänken aus dem allgegenwärtigen Aluminium die Aussicht zu genießen. Zahlreiche Palmen in großen Blumentöpfen standen zwischen den Tischen und gaben dem Salon seinen Namen.

Jetzt spiegelten sich die Tische in den Fenstern, was den Raum um einiges größer erscheinen ließ, als er war. Gleichzeitig empfand Becky dadurch ein Gefühl von Abgeschiedenheit, als würde die Spiegelung sie von der Welt da draußen abschneiden, denn von der Arbeit in der Halle sah man nun nichts mehr, da dort die Lichter bis auf das Nötigste gedimmt worden waren.

Becky spürte Miros Hand leicht an ihrer Taille, als er zu ihr, Quebec und Annett sagte: »Wollen wir uns dort vorne hinsetzen?«

Doch Annett, die einige Schritte vor Ihnen lief, steuerte bereits ungewohnt forsch auf einen Tisch in der Nähe des Klaviers zu und hatte sie anscheinend nicht gehört. Sie warf einen Blick über die Schulter und winkte die drei herbei. »Kommen Sie, das hier scheint ein guter Tisch zu sein.«

Quebec warf einen Blick in die Runde und schmunzelte dann unter seinem gewaltigen Schnurrbart. »Und die Nachbarschaft ist so interessant«, sagte er nur, dann folgte er Annett, die sich schon gesetzt hatte.

Neugierig ging Becky einen Schritt nach vorne, um zu sehen, wer hinter der Palme am Nachbartisch saß. Nicht meine Wahl, dachte sie, aber besser als die beiden fürchterlichen Franzosen. Entschlossen zog sie Miro mit.

»Auf alle Fälle angenehmer als neben dem General zu sitzen«, meinte Miro, der inzwischen ebenfalls gesehen hatte, mit wem die Sängerin sich angeregt unterhielt. »Madame Silva und ihre Gönnerin haben zumindest Unterhaltungswert, n’est-ce pas?«

Russel Barker schien immer noch entschlossen, die Stimmung wieder zu verbessern. Und anscheinend hatte er auch schon eine Idee, wie das zu bewerkstelligen war. Er schritt zielsicher auf den Tisch der Berlioz zu. Mit einer kleinen Verneigung vor Annett, fragte er schmeichelnd und so laut, dass jeder im Salon es hören konnte: »Miss Jennings, ich habe gehört, wir haben eine wunderbare Sängerin an Bord. Würden Sie uns vielleicht die Ehre geben, heute Abend einige Lieder vorzutragen?«

Annett freute sich sichtlich über die Frage. Überhaupt, dachte Becky, scheint sie gegen gestern richtig aufgeblüht zu sein. Sie sieht immer noch blass aus, aber was immer sie gestern bedrückt hat, scheint etwas weniger auf ihrer Seele zu Lasten. Sie freute sich darüber, denn sie mochte die junge Frau.

»Sehr gern, Mister Barker, ich würde gerne für Sie singen« antwortete Annett mit echter Begeisterung. »Allerdings«, sie sah zu Madame Silva hinüber, mit der sie sich gerade angeregt unterhalten hatte, »Madame Silva wollte mir gerade von Ägypten erzählen.« Es war klar zu sehen, dass sie sich lieber weiter mit dem Medium unterhalten hätte.

Barker schien egal zu sein, womit seine Gäste abgelenkt wurden, denn er sagte eilfertig: »Wie faszinierend, Madame, wollen Sie uns alle teilhaben lassen? Miss Jennings, vielleicht möchten Sie dann etwas später singen?«

Damit hat er nicht nur Annett und Madame glücklich gemacht, dachte Becky, sondern auch das Interesse der anderen geweckt – und im Handumdrehen ein richtiges Abendprogramm organisiert. Sie musste zugeben, dass er ein Händchen dafür hatte.

Madame Silva nahm nur zu gern die Gelegenheit wahr, wieder im Mittelpunkt zu stehen. »Oh, ich begeistere mich schon seit Jahren für den Orient an sich, und Ägypten im Besonderen, auch wenn ich leider noch nicht die Möglichkeit hatte, all die interessanten Orte zu besuchen. Ich habe die Ausgrabungen Carters und des armen verstorbenen Lord Carnarvon mit großem Interesse verfolgt und bin fasziniert von ihren Funden. Nicht nur dem materiellen Reichtum, vielmehr dem spirituellen, denn dieses Grab offenbart uns das Wissen über das Leben nach dem Tod, von dem die Ägypter so viel mehr besaßen als wir in unser ach so aufgeklärt genannten Zeit.«

Annett beugte sich auf ihrem Stuhl zur Seite. »Was glauben Sie, werden wir über das Totenreich erfahren?«

»Viele Wunder, meine Kleine«, versicherte das Medium. »Wie schon Napoleon erkannte, hatten die Ägypter ein viel feineres Bild des Totenreiches als wir, denn sie sahen den Tod nicht als Abschluss des Lebens, sondern als einen weiteren Schritt. Anders als wir heute, wussten die Weisen der Vergangenheit, wie stark der Einfluss des Jenseits in das Diesseits wirklich ist. Dass die Welt aus mehr besteht als roher Materie und elektrischer Energie.«

Die Gräfin von Brauntroet klopfte mit ihrem Stock auf den Boden und nickte. »Ist der Fluch nicht ein deutliches Zeichen? Wie es die Inschrift im Grab prophezeite, holt sich der Hüter des Tutanchamun jetzt alle, die seine Ruhe störten.«

»Welche Inschrift?«, fragte Annett.

Mit feierlichem Ton zitierte Madame Silva: »Ich verhindere, dass Sand die geheime Kammer füllt. Ich bin zum Schutz der Toten da. So steht es geschrieben auf dem Keramiksockel einer Kerze vor dem Schrein des Gottes Anubis!«

Ein Husten, dass wie Becky fand, durchaus auch ein unterdrücktes Lachen hätte sein können, unterbrach eine weitere Ausführung. Jakob Bleibtreu, der Sekretär der Gräfin, kommentierte die Worte des Mediums trocken: »Kommt ein bisschen spät, dieser Anubis. Ich meine, da gräbt Carter jahrelang herum und selbst als er das Grab findet, wartet er noch einen Monat, bevor er es öffnet. Anubis hätte bereits in Aktion treten können, noch bevor die Archäologen tatsächlich die Grabesruhe gestört haben.«

Bei diesem Einwurf schmunzelte Becky in den Kaffee, den man ihr inzwischen gebracht hatte. Bleibtreu hatte da ein gutes Argument vorgebracht, aber vermutlich hatte Madame Silva ein passendes Gegenargument parat. Und Madame enttäuschte sie nicht.

»Anubis gab ihnen eine Chance.«

»Eine Chance? Worauf?«

»Um die Riten einzuhalten. Ich selbst hielt spiritistischen Kontakt zu einem Medium, das in der Nähe der Ausgrabungen wohnte und dessen Cousin als Hilfskraft von Carter arbeitete. Immer wieder überlegten wir gemeinsam, welche Riten abgehalten werden sollten, um das Grab korrekt zu öffnen, und wir ließen unsere Vorschläge Carter unterbreiten – aber er hörte nicht darauf. So sehr er auch von der altägyptischen Kultur angetan ist, ist er doch ein Wissenschaftler der heutigen Zeit – und ein bornierter Engländer dazu.«

Miro blickte zu Becky und zwinkerte ihr zu. »Meine Frau hat ihre eigene Theorie, warum der Earl starb, nicht wahr, Becky?«

Sie stellte ihre Kaffeetasse langsam ab. Eigentlich hatte sie gerade Spaß daran gefunden, dem Disput zwischen Esoterik und Wissenschaft zu lauschen und sich einfach zurücklehnen wollen; aber bei so einer Vorlage konnte sie natürlich nicht widerstehen, wie ihr Mann sehr wohl wusste. Da sie die gerade entspannter werdende Atmosphäre an den Tischen nicht direkt wieder ruinieren wollte, sagte sie etwas diplomatischer, als sie es normalerweise formuliert hätte: »Meine Theorie ist gänzlich unspektakulär, fußt aber auf einer Beobachtung, die auch Madame Silva erwähnte: Der Earl war Engländer, und wie allgemein bekannt ist, passen sich die Engländer nicht dem ausländischen Klima an. Vielleicht ist er einfach an einem Hitzschlag, einer bösen Magenverstimmung oder schlicht Überarbeitung gestorben.«

»Endlich ein vernünftiges Wort«, murmelte Bleibtreu.

Madame Silva lächelte ebenfalls, allerdings ein wenig verschnupft. »Ich bin sicher, einen dieser Gründe werden die Ärzte des Earls in seinen Totenschein schreiben. Aber wäre es nicht auch möglich, dass dies nur Symptome sind, durch die sich der Fluch manifestiert? Natürlich läuft Anubis nicht als wandelnder Meuchelmörder auf der Erde herum – Geister und Götter haben ihre eigenen Wege, uns ihren Willen zu zeigen.«

Jakob Bleibtreu erwiderte: »Wäre nur nett, wenn sie eine Visitenkarte da lassen würden.«

Dieses Mal bekam er seine Antwort von der Gräfin. »Jeder halbwegs empfindsame Mensch erkennt die Zeichen der Geister!«

Welche Erwiderung auch immer in Bleibtreus Kopf spukte, er spülte sie mit einem großen Schluck herunter. Er weiß nur zu gut, wer ihm sein Gehalt zahlt, dachte Becky. Die Luft zwischen Gräfin, Madame Silva und Bleibtreu knisterte.

»Haben Sie selbst denn schon Geister gesehen, Frau Gräfin?«, fragte Annett interessiert.

Gott segne Annetts Unbekümmertheit, dachte Becky vergnügt. Nicht, dass wir nach kaum fünf Minuten bereits wieder bei einem gefährlichen Thema sind. Sie hob ihre Kaffeetasse und nahm gespannt einen Schluck – und verzog sofort das Gesicht aufgrund des scheußlichen Gebräus, dass die Amerikaner Kaffee nannten.

»Das habe ich in der Tat, Fräulein«, erwiderte die Gräfin von Brauntroet. »Seit mein geliebter Gatte diese Welt verließ, hatte ich das Gefühl, er sende mir Zeichen, suche Kontakt. Mein zweiter Mann hatte dafür nur wenig Verständnis, und so verneinte ich die Signale ihm zuliebe. Aber sie waren da, immer um mich herum und all meine Ärzte, denen ich von ihnen erzählte, gaben mir eine Pille oder verschrieben mir eine Kur mit kaltem Wasser, eine Diät aus Hülsenfrüchten. Als mein zweiter Mann dann im Krieg fiel, ertrug ich es nicht mehr auf meinem Anwesen, und begann zu reisen. In Amerika lernte ich Madame Silva kennen und sie zeigte mir, wie real meine Eingebungen waren, dass mein erster Mann die ganzen Jahre über mich gewacht hatte – und es immer noch tut.« Das Lächeln auf ihrem Mund ließ die alte Gräfin um Jahre jünger erscheinen.

Vielleicht hat Spiritismus auch sein Gutes, überlegte Becky. Immerhin wurde die Gräfin dadurch getröstet. Sie schien glücklich in dem Glauben, ihr Mann begleite sie – ein glückliches Leben, wollten das nicht alle? Aber was, wenn das Glück auf einer Lüge fußt? Schließlich wusste niemand sicher, ob es nach dem Tod noch etwas gab.

In den letzten Jahren hatte Becky ihren Vater und ihren jüngsten Bruder verloren, und auch sie wollte sich die beiden nicht in einem kalten Grab vorstellen, sondern lieber glücklich irgendwo anders. Und warum dann nicht hier, bei uns? Doch sie war nicht umsonst mit einem Bühnenmagier verheiratet, der dem Publikum Illusionen schenkte. Sie wusste inzwischen aus Miros Erzählungen nur zu gut, was sogenannte Medien alles taten, um den Trauernden einen Kontakt vorzugaukeln. Ich wünschte, ich könnte mir sicher sein, dachte sie ein klein wenig wehmütig.

Sie hatte Annett gegenüber Houdini erwähnt, dessen Werke ihr Mann erst vor kurzem gelesen hatte. Houdini glaubte, dass es da etwas gab, er war allerdings auch Skeptiker und suchte nun nach echten Beweisen. Miro ging es ähnlich und beide hatten bisher niemanden gefunden, der absolut zweifelsfrei mit Geistern kommunizieren konnte.

Becky verstand das Bedürfnis nach der Sicherheit, dass es den Verstorbenen gut ging. Sollte die Gräfin in ihrem Glauben Glück finden, Becky gönnte es ihr. Ihr und allen anderen, die daran glaubten. Becky war sich aber immer noch nicht sicher, was sie glaubte.

Als sie aus ihren Gedanken auftauchte und wieder der Unterhaltung folgte, war Madame Silva dabei, Annett von einer ihrer letzten Geisterbegegnungen zu erzählen. Diese hatte nicht wie erwartet auf einem typischen, nebelverhangenen alten Landsitz in England stattgefunden, sondern in einem der Tunnel der New Yorker Untergrundbahn.

»Ein zwölfjähriger Junge war dort umgekommen. Sehr tragisch. Er hatte mit seinen Murmeln gespielt, während sie dort auf den Vater gewartet hatten und ist dann wohl einer dieser Murmeln nach und auf die Gleise gelaufen.« Madame Silva seufzte tief. »Als Medium bin ich fest davon überzeugt, dass es eine höhere Macht gibt, die unser aller Wohl zum Ziel hat, aber bei einer solchen Tragödie fragt man sich doch ...« Sie seufzte erneut und fuhr dann fort.

»Die Mutter schrieb in ihrer Verzweiflung an mich, denn sie hatte immer wieder von ihrem Sohn geträumt. Er rief sie zurück zum Ort seines Todes, doch sie wusste nicht warum. Irgendetwas wollte er, brauchte er, doch sein Geist hatte nicht genug Kraft, seiner Mutter mitzuteilen, was das war.

Ich spürte den tiefen Kummer der beiden durch den Brief und entschied, dass ich zumindest versuchen musste, zu helfen. Ich nahm meinen guten Freund, Dr. Rufus Haltstroem mit. Er ist Fotograf und hatte bereits früher mit mir zusammengearbeitet. Wir verbrachten Stunde um Stunde auf dem kalten Bahnsteig und versuchten dort, Kontakt mit Johnny – so hieß der arme Kleine – aufzunehmen. Doch vergeblich. Irgendeine Barriere machte es mir unmöglich, direkt mit ihm zu sprechen. Aber ich spürte seine Präsenz so deutlich ...«

»Manchmal sind Geister nur schwer dazu zu bewegen, sich öffentlich zu zeigen«, erklärte die Gräfin den gebannt lauschenden Zuhörern. »Eine Möglichkeit, die Kräfte eines Mediums zu verstärken ist es, die Macht von Edelmetallen oder Edelsteinen zu nutzen. Sie üben auf die Geister den gleichen Reiz aus wie auf Menschen – weswegen sie auch als Grabbeigaben in vielen Königsgräbern zu finden sind.« Madame Silva nickte bestätigend.

»Ich würde sagen, sie üben nicht nur auf Geister einen unwiderstehlichen Reiz aus«, sagte Miro lächelnd. »Frauen im Allgemeinen scheinen sie zu mögen.«

Alle lachten – wenn auch verhalten.

Becky sah ihn dankbar an: Er bemerkte immer, wenn sie zu viel grübelte. Als sie sich umsah, stellte sie fest, dass sich die Gruppe der Zuhörer vergrößert hatte: Alle Gäste standen um ihre beiden Tische und lauschten der Geschichte. Skeptiker oder nicht, dachte Becky, einer gut erzählten Spukgeschichte kann keiner widerstehen.

»Aber ist teures Geschmeide wertvoll für einen Zwölfjährigen?« Madame Silva machte eine Pause und sah ihre Mitreisenden eindringlich an. Sie schüttelte den Kopf. »Einen ganzen Abend riefen wir ihn, doch er erschien nicht, natürlich nicht. Nicht für Gold oder Silber. Als die Haltestelle geschlossen wurde, mussten wir gehen und ich nahm die Einladung der Mutter an, bei ihren zu übernachten. Es war eine nette Familie, aber so traurig über den Verlust, dass keinerlei Lebensfreude mehr zu spüren war. Es war, als wäre ein Loch geschnitten worden, das keiner anzusehen wagte, obwohl es zwischen ihnen stand.

Am nächsten Tag brachte der Fotograf die Bilder, die wir gemacht hatten und sie zeigten etwas Erstaunliches: Als eine Bahn vorbei gefahren war, spiegelten sich in ihren Fenstern unsere Gesichter und zwischen meinem und dem der Mutter war – nur verschwommen – das Gesicht eines Kindes zu sehen. Die Mutter brach in Tränen aus, ebenso der Vater. Sie waren sich sicher, ihren verstorbenen Sohn zu erkennen. Ich bemerkte, dass der Junge seine Arme seltsam hielt, so, als halte er etwas, was nicht da war. Ich wusste nicht, was es zu bedeuten hatte. Seine Mutter war es, die schließlich die Lösung fand: Es war sein Teddybär. An jenem Tag war der Junge ohne seinen geliebten Stoffbären aus dem Haus gegangen, der lag immer noch in seinem Zimmer.«

Madame Silva sah versonnen in die Ferne, anscheinend ohne ihre Zuhörer noch länger wahrzunehmen.

»Ich war überzeugt, dass wir die Lösung gefunden hatten. Also nahmen wir den Bären und jeder sprach ein Gebet. Auch die Eltern sprachen dem Bären ihren letzten Wunsch für den gestorbenen Sohn aus. Dann brachten wir den Bären zu der Haltestelle und legten ihn nieder, kurz bevor die Haltestelle erneut für den Abend geschlossen werden sollte. In dieser Nacht schlief die Mutter tief und traumlos und als wir am nächsten Morgen wieder dorthin gingen, war der Bär fort.«

Madame Silva atmete tief durch. »Der Verlust eines Kindes ist nicht zu überwinden, er wird die Eltern immer schmerzen. Aber ich erhielt erst vor einer Woche Post von der Mutter und sie versicherte mir, wenn sie nun von ihrem verstorbenen Sohn träumt, erscheint er ihr glücklich. Und er hat seinen Bären immer bei sich.«

Die Gräfin nickte. »Wenn Geister ihren Frieden finden, kann auch die eigene Seele ruhen.«

Rosemarie Kellermann nickte voller Gefühl und tupfte sich mit einem kleinen Spitzentaschentuch ein paar Tränen aus den Augenwinkeln. »Wenn man sich vorstellt, das arme Würmchen so ganz allein ...«

»Ich dachte, Gespenster gibt es nur in alten Gemäuern«, meinte Jakob Bleibtreu, den die Geschichte offenbar wenig beeindruckt hatte.

»Nein, Geister sind überall, wo es Leben gibt«, klärte Madame Silva ihn ernsthaft auf. »Selbst hier, in diesem modernen Luftschiff, spüre ich sie.«

»Hier bei uns? Jetzt?« Bleibtreu sah skeptisch aus.

»Nein, wir sind allein«, antwortete das Medium bestimmt. »Aber ich denke, beim Bau des Schiffes wurde so viel Energie frei gesetzt, dass auch Geister hierher kamen und sich mit diesem mächtigen Bauwerk verbanden. Und ist der Himmel nicht das Refugium von Wesen, die aus reinem Äther bestehen?«

»Das werden wir bei Ihrer Séance herausfinden, nicht wahr?«, fragte Becky unschuldig.

Miro gab ihr unter dem Tisch einen Tritt, wollte sie damit bremsen, das Medium auch noch zu ermutigen. Das übernahm aber bereits Annett. Begeistert rief sie aus: »Wäre es nicht wunderbar, wenn auch die Cabes teilnehmen würden? Das wäre doch etwas für ihr nächstes Buch!«

»Nun, wenn sie ebenfalls Interesse daran haben …«, erwiderte Madame Silva, klang für Becky aber nicht besonders überzeugt.

»In die Welt der Moderne, in der wir leben, passen Geister meiner Meinung nach einfach nicht hinein.« Es war Walther Kellermann, der gesprochen hatte. »Also wirklich, wir bauen Häuser aus Stahl und Glas, Motoren, die uns so schnell reisen lassen wie nie zuvor. Geister sind etwas aus alten Geschichten und alten Häusern, mit dem man die Kinder ängstigen kann. Sie sind einfach kein Teil der heutigen Welt mehr. Wissenschaft regiert, nicht Aberglaube.«

Überraschend meldete sich nun Quebec Norris zu Wort. »Das stimmt nicht! Geister stecken nicht nur in alten Sachen. Und sie sind nicht nur Aberglaube. Manchmal benutzen sie sogar moderne Technik.«

»Wie können Geister moderne Technik benutzen, Monsieur?« Es war Robichaude, der die Frage gestellt hatte. Der junge Franzose lehnte an der Balustrade, neben dem General, der kerzengerade und unbeweglich stand, die Arme vor der Brust verschränkt.

Quebec zuckte die Achseln und erwiderte: »Keine Ahnung wie, Mann, ich weiß nur, dass ein Toter meinem Onkel mütterlicherseits das Leben gerettet hat. Und zwar mit einem stinknormalen – 'tschuldigung die Damen – Funkgerät.«

»Wie kann ein Toter in einem Funkgerät stecken, junger Mann?«, verlangte die Gräfin gebieterisch zu wissen.

»Er steckte nicht in der Funke, wenigstens nicht direkt. Aber ich fange am besten mal am Anfang an, dann ist es einfacher. Also mein Onkel ist Fischer oben in Kanada, hat ein ordentliches Boot und zwei Mann Besatzung. Vor ein paar Jahren fährt er raus wie immer, aber wie er auf dem Meer ist, braut sich ein Riesensturm zusammen. Mein Onkel hat einen Menge Erfahrung mit dem Meer. Seit fünf Generationen gibt es Fischer in seiner Familie, es liegt ihm also sozusagen im Blut.«

Quebec schüttelt den Kopf. »Aber dieser Sturm, der war schlimmer, als alles, von dem er je gehört hat. Er hat noch versucht Richtung Hafen zu kommen, aber der Sturm brach so schnell über ihn her, dass er keine Chance hatte. Hat ihn voll erwischt, als er noch eine gute Stunde vom Land entfernt war. Sein Großvater, ein echter alter Seebär, wie er im Buche steht, hatte ihm immer von Riesenwellen und Teufelsstürmen erzählt, aber kein Fischer hatte die jemals persönlich zu Gesicht bekommen. Von daher hat mein Onkel immer nur gelacht und es als Seemannsgarn abgetan. Aber dieser Sturm, der war unheimlich. Zu schnell, zu wild und die Wellen waren so groß wie eines dieser modernen Hochhäuser. Mein Onkel war sich ziemlich sicher, dass seine letzte Stunde geschlagen hatte. Der Kompass spielte verrückt und der Kutter wurde so wild hin und her geworfen, dass die Jungs an Bord bald nicht mehr wussten, wo oben und unten war. Überall war es grau und Wasser kam von allen Seiten. Er konnte nur noch raten, wo das Land ungefähr sein musste und dann versuchen Kurs zu halten.

Das Funkgerät hatte schon eine ganze Weile nur noch Störgeräusche von sich gegeben. Keine Chance, mit dem Hafen Kontakt aufzunehmen oder Hilfe zu holen. Und wer sollte in so einem Sturm schon kommen? Plötzlich hörte er den Namen seines Schiffes im Funkgerät. ›Larka bitte kommen, hier Halifax Harbour. Larka bitte kommen ...‹. Es war der Hafen und es war tatsächlich Rettung in letzter Minute, denn der Mann am Funkgerät warnte meinen Onkel, dass er in Richtung offenes Meer fuhr, nicht in Richtung Land. Und er leitete ihn sicher zurück in den Hafen. Als dann endlich die Hafenmauern in Sicht waren, fragte mein Onkel nach seinem Namen, denn er wollte unbedingt dem Mann danken, der ihn und seine Crew gerettet hatte.«

Quebec Norris zwirbelte nachdenklich an seinem Schnurrbart. »Ich kann mich bis heute an den Namen erinnern. Thomas McNoughton. Als der Sturm am nächsten Tag vorbei war, fuhr mein Onkel mit einem großen Apfelkuchen, den meine Tante gebacken hatte, zum Hafen. Er war für McNoughton gedacht. Aber als er im Büro des Hafenmeisters nach ihm fragte, erntete er nur verwirrte Blicke. Niemand kannte einen Mann mit diesem Namen. Bis ein weiterer Fischer vorbeikam, ein älterer Mann, ungefähr im Alter meines Großvaters. ›McNoughton‹, fragte er. ›Der ist doch damals gestorben, im großen Sturm von 1843. Tragische Geschichte, hatte die Orientierung verloren und fuhr aufs offene Meer hinaus. Angeblich soll er immer mal wieder auftauchen und anderen Seeleuten helfen. Seemannsgarn halt.«

Quebec Norris blickte langsam in die Runde. »Mein Onkel schwört auf sein Leben, das das genau der Name war, den der Mann am Funkgerät ihm genannt hat.« Er verstummte, als sei er nicht sicher, ob er die Geschichte tatsächlich hätte erzählen sollen.