Читать книгу Verblassende Spuren - Ursula Reinhold - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Spurensuche

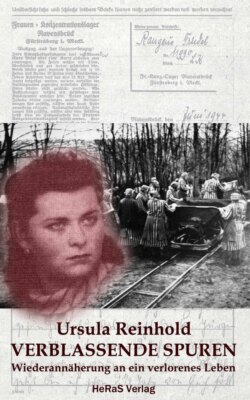

ОглавлениеFriedchen - dass sie eigentlich Frieda hieß, habe ich erst im Laufe meiner Nachforschungen bemerkt, die ich fast 60 Jahre nach ihrem Tod begonnen habe. Leider war dann außer meinem Bruder niemand mehr da, der Näheres über sie wissen konnte und den ich hätte fragen können. Und er hat, als sieben Jahre jüngerer Neffe, nur eine ganz blasse Erinnerung an die junge Frau, unsere Tante. Er war 16 Jahre alt, als sie verschwand, und musste ein Jahr später in den Krieg. Erst 1948 kehrte er aus der Gefangenschaft zurück und wird nur ganz beiläufig zur Kenntnis genommen haben, dass sie nicht mehr lebte. Daher weiß er auch nichts von Erkundigungen der Familie damals, die ihr Schicksal betrafen. Gern wüsste ich jetzt, ob mein Vater nach dem Ende des Krieges irgendwelche Nachforschungen angestellt hat, um Genaueres über Leben und Sterben seiner jüngsten Schwester zu erfahren. Aber er hat nichts erzählt davon, und so ist anzunehmen, dass es solche Erkundigungen nicht gegeben hat. Warum sie unterlassen wurden, kann ich nur vermuten. Auf jeden Fall muss die Bildbeschriftung auf dem Porträtfoto „Meine jüngste Schwester Friedchen, umgekommen in Ravensbrück“ aus dieser Zeit stammen. Darunter standen Worte, die später wieder ausradiert wurden, aber doch deutlich erkennbar sind: „am Prügelblock“ stand noch darunter. Dunkel kann ich mich der Situation erinnern, als er diese Worte wieder ausradierte, nachdem ihn meine Mutter darauf hinwies, dass er nicht wisse, wie sie umgekommen sei. Wahrscheinlich hat er das unter dem Eindruck der damals offenbar werdenden Gräueltaten geschrieben, denen Gefangene in den Lagern ausgesetzt waren. Und sie war eines der zahllosen Opfer. Er wird ihr frühes Ende schwer haben fassen können. Vielleicht auch fühlte er sich durch ihr Schicksal herausgefordert, sich über die eigene Haltung Rechenschaft abzulegen. Denn er war entschiedener Gegner des Naziregimes und hatte dennoch bis zum Ende des Krieges in der Rüstungsindustrie gearbeitet, als Klempner im Flugzeugbau zum Funktionieren des Systems beigetragen, wenn auch mit schlechtem Gewissen und zusammengebissenen Zähnen. Ein Freund von ihm war noch im Januar 1945 hingerichtet worden, er habe sich von einem Gestapo-Spitzel zu Äußerungen im Zusammenhang mit dem misslungenen Hitlerattentat provozieren lassen, erzählte der Vater und gab zu erkennen, dass er selbst vorsichtig war, überleben wollte, Heldentum nicht seine Sache war. Er war ehrlich genug sich selbst gegenüber, um die eigene Haltung realistisch einzuschätzen. Zu mehr als ohnmächtiger Wut und folgenloser Gegnerschaft habe es nicht gereicht bei ihm, meinte er sarkastisch. In der Verweigerungshaltung der Schwester sah er möglicherweise eine Herausforderung für sich selbst, vielleicht hat er sie damals als einen widerständigen und kraftvollen Charakter gesehen oder sehen wollen. Da es zu seinem Wesen nicht recht passte, sich selbst oder anderen etwas über sich vorzumachen, kann solcher Wunsch nur kurze Zeit bestanden haben. Denn es lag ihm auch fern, sich mit fremden Federn zu schmücken. Im Übrigen scheint er sich über die Motive und Verhaltensweisen seiner kleinen Schwester ganz und gar im Unklaren gewesen zu sein. Wenn später auf sie die Rede kam, ließ er durchblicken, dass er in ihrem Falle keine Verhaltensweise für ausgeschlossen hielt. War das der Grund, dass er Nachforschungen unterließ, oder ist ihm so etwas gar nicht in den Sinn gekommen? Und die damals noch lebenden Eltern von Friedchen, haben sie etwas unternommen? Nun die Mutter war bald nach dem Ende des Krieges gestorben, 1947 schon, da war sie gerade 66 Jahre alt. Der Tod der Tochter habe ihr den Rest gegeben, meinte mein Vater, krank und unterernährt war sie ohnehin. Ja, die Urne, die hatte man den Eltern per Nachnahme zugeschickt, im Frühjahr 1945 noch, jedenfalls ist mir eine solche Zeitangabe aus den entsprechenden Erzählungen im Gedächtnis haften geblieben. 25 RM Nachnahmegebühr musste für die Asche der Tochter bezahlt werden. Auf welchem Friedhof mag sie wohl liegen?

Zu ihren Hinterlassenschaften gehört nur noch der eine Brief, den sie aus dem Konzentrationslager für Frauen, aus Ravensbrück, geschrieben hat. Mein Cousin hat ihn im Nachlass seiner Mutter gefunden, das war Lucie, die ältere Schwester unserer Tante. Auf mich ist dieses Zeugnis ganz zufällig gekommen, er erzählte mir davon. Als ich mein Interesse bekundete, war er froh, ihn nicht in den Mülleimer befördert zu haben. Er brachte ihn mir und deutete an, dass es noch einen weiteren Brief geben könne, von dem er aber nicht wisse, wo er abgeblieben sei, nachdem er den Haushalt seiner Eltern aufgelöst habe. Er versprach danach zu suchen, aber er fand ihn nicht mehr. Seit Herbst 1989 liegt dieser eine Brief bei mir, davor sah ich meinen Cousin nur ganz selten, uns trennte mehr als die Mauer, aber immerhin wohnen wir nur einen Kilometer Luftlinie voneinander entfernt, was wir beide heute gar nicht ungünstig finden.

1990 erkundigte ich mich in der Gedenkstätte Ravensbrück nach der Absenderin des Briefes. Ohne Ergebnis! Ihr Name war beim damaligen Stand der Aufarbeitung in den Annalen des Lagers nicht zu finden. Jahre später las ich in einem Interview der Gedenkstättenleiterin Sigrid Jacobeit das erste Mal vom Jugendlager Uckermark, das es unweit des Frauenkonzentrationslagers gegeben hat und in dem die Nazibehörden Mädchen unterbrachten, die als asozial oder kriminell galten. Erst zu diesem Zeitpunkt sind die noch vorhandenen räumlichen Überreste dieses Lagers und die Schicksale der jugendlichen Insassen in den Blickwinkel einer an den Hinterlassenschaften der Geschichte interessierten Öffentlichkeit getreten. Ich begann über dieses Jugendlager für Mädchen zu recherchieren, dessen Existenz mir bis dahin völlig unbekannt war, informierte mich über das System der Jugendlager insgesamt, denn ich vermutete, dass sie Insassin dieses Lagers war, bis ich begriff, dass die hohe Ziffer der Häftlingsnummer dagegen sprach und ich einer falschen Annahme folgte. Sie war ja schon 22 Jahre als, als man sie ins Lager brachte. Also wahrscheinlich kein Fall mehr für die Jugendbehörden.

Vor mir liegt ihr Brief, ein vergilbtes DIN-A-5-Blatt mit umrahmten und genormten Einteilungen. An der Kopfzeile des Schriftstücks über die ganze Seite in klein gedruckter Antiqua die Androhung: “Unübersichtliche und schlecht lesbare Briefe können nicht zensiert werden und werden vernichtet.“ Darunter in größeren Druckbuchstaben der Absender:

„Frauen- Konzentrationslager Ravensbrück Fürstenberg in Meckl.“ Es folgt ein „Auszug aus der Lagerordnung“. Dieser Schriftsatz umfasst 22 Zeilen und ist mit „Der Lagerkommandant“ unterschrieben. Er regelt den Postverkehr der Schutzhaftgefangenen, die Häufigkeit des Briefeschreibens und -empfangens, das Recht, Pakete, Geldsendungen und nationalsozialistische Zeitungen zu bekommen. Am Ende der Bestimmungen die lakonische Mitteilung: “Entlassungsgesuche aus der Schutzhaft an die Lagerleitung sind zwecklos.“

Im Einzelnen steht hier geschrieben, dass jede Schutzhaftgefangene im Monat einen Brief oder eine Karte absenden oder empfangen darf. Diese vorgedruckte Mitteilung ist im Falle des vorliegenden Briefes durchgestrichen und mit Tinte überschrieben und lautet nun, dass die Gefangene in drei Monaten nur einen Brief oder eine Karte empfangen bzw. abschicken darf. Ein Faktum, auf das zurückzukommen sein wird. Gefordert wird fernerhin, dass die Zeilen mit Tinte geschrieben sein müssen, übersichtlich und gut lesbar. Diese Forderung hatte man inzwischen wohl fallenlassen müssen, denn der Brief meiner Tante ist mit Bleistift geschrieben. Die Sütterlinschrift ist verblasst und nur noch mit Mühe zu entziffern. Auf der rechten Seite des kleinen Blattes ist die umrahmte Rubrik für den Absender platziert. Der Name der Absenderin ist hier mit Friedel Rangeus angegeben. Damit habe ich eine weitere Version ihres Vornamens. An diese Form ihres Namens werde ich mich wohl halten müssen, will ich Spuren über ihren Aufenthalt dort finden, vielleicht in Erinnerungen und Berichten von Frauen, die den Aufenthalt im Lager überlebt haben. Friedel muss vielleicht mein Stichwort sein, denn es ist nicht zu erwarten sein, dass die Frauen einander mit vollem Namen kannten. Im Lagerbetrieb waren sie ohnehin nur eine Nummer. Nur diejenigen, die ihrer Nächsten irgendwie nahekamen, werden auch die vollständigen Namen gewusst haben. Aber die Zwangsgemeinschaft des Lagers ließ solche Vertrautheit nicht leicht entstehen. Aufmerksamkeit füreinander und solidarisches Verhalten entstanden wohl vor allem zwischen Gleichgesinnten, die sich mit Namen kannten und beim Vornamen nannten. Eine solche Anrede verringerte die Distanz, war Ausdruck von Vertrautheit und Nähe. Aber ob sie zu solch einer Gruppe gehörte, ob sie selbst schwesterlicher Hilfestellung fähig war?

Unter dem Namen des Absenders findet sich auf dem Briefkopf die Rubrik für die Häftlingsnummer, meine Tante war als die Nummer 11990 registriert. Eine Zeile tiefer steht die Blockbezeichnung, sie ist hier mit dem Kürzel LK angegeben, eine ungewöhnliche Bezeichnung für die dort waltende Praxis, wie mir alle sachkundigen Forscher, die mit den Hinterlassenschaften dieses geschichtlichen Kapitels beschäftigt sind, bestätigen. Denn gewöhnlich wurden die Blöcke der Gefangenenbaracken mit laufenden arabischen Ziffern bezeichnet. Block 1-32 umfasste das Lager 1945 bei seinem Ende. Eine Zeile darunter nochmals die Angabe: Fr. Konz. Lager Ravensbrück Fürstenberg in Meckl. Der Brief ist datiert vom Juni 1944, da war sie bereits zwei Jahre im Lager.

Warum existiert nur dieser eine Brief, frage ich mich? Die Eltern werden die Briefe, die die Tochter schreiben durfte, doch gewiss aufbewahrt haben. Aber irgendwie muss die Briefschaft nach und nach abhanden gekommen sein. Vielleicht schon im Krieg, als sie wegen der Bombennächte Zuflucht in der Laube in Klosterfelde suchten, oder beim Kriegsende, das sie dort draußen erlebten, während fremde Menschen, die ohne Bleibe waren, in der leerstehenden Wohnung in Neukölln Unterkunft fanden. Sie können auch später abhanden gekommen sein, in der Mitte der 50er Jahre, als der Großvater, nunmehr seit Jahren Witwer, die Familienwohnung in der Altenbraker Straße auflöste und zur Tochter Lucie in die Wohnung zog. Vielleicht war er damals schon gar nicht mehr in der Lage, sich um die Dinge zu kümmern. Vielleicht waren Fremde beauftragt und gingen wenig sorgsam um mit den familiären Hinterlassenschaften. Und inzwischen ist längst auch die Wohnung aufgelöst, in der Lucie den Vater bis zu seinem Tode gepflegt hat. Er starb 1965, mein Vater erhielt damals keine Genehmigung, um nach Westberlin zu fahren, er konnte nicht an der Beerdigung seines Vaters in Neukölln teilnehmen, was ihn ziemlich erbitterte. Auch die goldene Uhr, die ihm sein Vater zugedacht hatte, erhielt er erst Jahre später, als er selbst bereits Rentner geworden war.

Jahrzehnte sind ins Land gegangen seitdem. Karl, mein Vater, und Lucie, die älteren Geschwister von Friedchen, leben auch schon nicht mehr. Lucie starb vor zehn Jahren und Jürgen, der Sohn, mein Cousin, der alles zu regeln hatte, beauftragte ein Entsorgungsunternehmen mit der Auflösung der elterlichen Wohnung. Er nahm nur die wenigen Dokumente an sich, die er im Schreibschrank der Mutter auf einem Stapel vorfand, in dem ungeordnet alles Mögliche übereinander lag. Er legte auch keinen besonderen Wert auf solche Hinterlassenschaften.

Magere Spuren nur, mit denen ich zurechtkommen muss. Aber vielleicht ist doch noch etwas über ihr Schicksal im Lager zu erfahren, über ihr Leben und Sterben dort, über die Gründe oder Anlässe, die zu ihrer Verschleppung führten. Hat es einen Prozess gegeben, habe ich mich lange Zeit gefragt und bin davon ausgegangen, dass es einen solchen Prozess wohl nicht gegeben haben wird, denn davon wäre in der familiären Überlieferung gewiss etwas lebendig geblieben. Irgendeine Kunde davon wäre zu mir gelangt. Davon war ich überzeugt, als ich anfing Spuren ihres kurzen Lebens zu suchen.

So machte ich mich auf den Weg, schrieb Briefe, telefonierte mit dem Archiv in der Gedenkstätte des ehemaligen Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück, fuhr dorthin, wo an einem Gedenkbuch für alle Frauen, die im Lager waren, gearbeitet wird. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit sind neue Archivalien erschlossen worden, man hat weitere Erinnerungsberichte von noch lebenden Zeugen des Lagers dokumentiert.

Für die Beschreibung der Spuren, die ich gefunden habe, will ich bei dem Namen bleiben, der in der Familie üblich für sie war.

Also Friedchen wurde am 18. August 1919 in Berlin geboren. Als ihr Todesdatum kommt der 15. oder 16. Oktober 1944 in Frage, gerade 25 Jahre alt war sie da. Auf der Häftlingskarte, die man für jede Frau anlegte, die ins Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück eingeliefert wurde, und die heute im Archiv des ehemaligen Lagers aufbewahrt wird, ist der 16. Oktober 1944 als Tag ihres Abgangs verzeichnet. Abgang war die bürokratische Umschreibung eines mehr oder weniger gewaltsamen Todes, der durch unterschiedliche Formen direkter Vernichtung, durch Entbehrung, Entkräftung, Krankheit oder Seuchen herbeigeführt werden konnte. Zwischen dem eingetretenen Tod und der bürokratischen Abschreibung in der Schreibstube kann es zu einigen Tagen Differenz gekommen sein, denn es vergingen mitunter mehrere Tage, bis die Nachrichten über Abgänge ins Registraturbüro kamen und dort bearbeitet wurden. Es kann also durchaus sein, dass der wirkliche Tag ihres Ablebens schon um einiges früher gelegen hat. Auf der Sterbeurkunde, die unter der laufenden Nummer 76 am 10. Juni 1948 vom Dorfstandesamt Ravensbrück als Ersatzbeurkundung ausgestellt wurde, ist denn auch, abweichend von diesem Datum, der 15. Oktober 1944 als Todestag angegeben. Diese Urkunde wurde auf Grund eines Antrags des Vaters, Karl Rangeus, ausgestellt, und es ist anzunehmen, dass sich ein solches Schriftstück auch in den Familienunterlagen befunden hat, die allerdings nicht mehr existieren. Auch in der Berliner Einwohnermeldekartei ist ihr Todestag auf dieses Datum festgelegt, und so ist davon auszugehen, dass auch bei den Angehörigen der 15. Oktober 1944 als ihr Sterbedatum galt. Da es sich nicht mehr feststellen lässt, an welchem Tag genau sie gestorben ist, bleibt der 15. Oktober 1944 der Todestag meiner Tante.