Читать книгу Verblassende Spuren - Ursula Reinhold - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

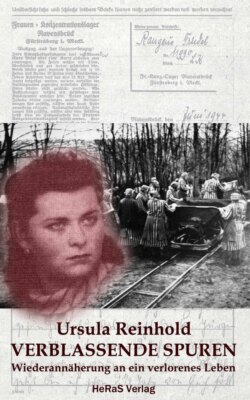

Die Arbeitsverweigerin

ОглавлениеNach allem, was sich in den Erzählungen der Familie über sie erhalten hat, war sie kein Mensch, der aus politisch bewussten Motiven heraus handelte. Aber es ist auch durchaus möglich, dass niemand so recht Bescheid über sie und ihre Motive wusste. Sie galt als verwöhnt, eigenwillig, folgte eigenen Interessen. Worin die im Einzelnen bestanden, ist wahrscheinlich nicht mehr herauszubekommen, aber vielleicht lässt sich doch einiges über die Vorgänge ermitteln, die ihrer Einlieferung ins Konzentrationslager vorausgingen. Ich mache mich auf den Weg, suche in den Archivalien, die im Berliner Landesarchiv aufbewahrt werden, auch die Akten der Berliner Gestapo-Behörden vermute ich dort und erhoffe Einsicht in Unterlagen, die mir Aufschlüsse über die Vorgänge vermitteln, die ihrer Festnahme vorausgegangen sind.

Im Landesarchiv Berlin am Eichborndamm erfahre ich, dass von den Akten der Berliner Leitstelle der Gestapo nicht mehr viel vorhanden ist. Sie sind teils durch Kriegseinwirkungen zerstört und teils durch die Gestapo selbst vernichtet worden, als die Zeit ihrer Schreckensherrschaft zu Ende ging. Lediglich Splitter sind erhalten geblieben, die mitunter als Bestandteile von Aktenvorgängen anderer Behörden zu finden wären, die beispielsweise der Justiz, dem Reichssicherheitshauptamt oder auch anderen Ministerien zuzuordnen sind. Die ersten Recherchen in den Unterlagen der Justiz, in Hinterlassenschaften der Berliner Gefängnisse, bleiben ohne Ergebnis. Auch Nachforschungen im Bundesarchiv, wo entsprechende Unterlagen in der Abteilung Reich ebenfalls nur als sogenannte Splitterakten des Gestapo-Bestandes vermutet werden können, bringen keinen Erfolg. Keine Spur von ihr in den bürokratischen Hinterlassenschaften jener Jahre.

Was ist ihrer Einlieferung vorausgegangen und wie vollzog sie sich? Ist sie bei einer Nacht- und Nebelaktion abgeholt und sofort auf einen Transport geschickt worden? Hat man sie zu Hause bei den Eltern aus der Wohnung geholt oder aus dem Betrieb, in dem sie tätig zu sein hatte? Hatte man sie zuvor zur Polizei oder Gestapo bestellt, war sie verwarnt worden? Ich fürchte, nichts mehr werde ich in Erfahrung bringen können, über die Art und Weise, wie ein Mensch plötzlich mit oder ohne Vorwarnung verschwand, ins Lager kam und nie mehr zurückkehrte. Wahrscheinlich werde ich mich mit den desperaten Überlieferungen zufrieden geben müssen, die es in der Familie gibt.

Mein Vater, ihr großer Bruder als politisch wachster Kopf der Sippschaft, sprach davon, wenn auf sie die Rede kam, dass man sie für die Arbeit in der Rüstungsindustrie verpflichtet habe, und dort habe sie gebummelt, „vielleicht auch die Arbeit verweigert, möglich wär´s“. Meine Mutter ergänzte solche Aussagen mit dem Stoßseufzer: „Ach, sie war ja so verwöhnt!“ Und von meinem Bruder höre ich, auf meine Nachfrage nach einem Liebsten oder einem Freund, dass es wohl einen Mann in ihrem Leben gegeben habe. Allerdings scheint ihn niemand gekannt zu haben, auch die Großmutter sprach nur in Andeutungen über ihn. Der Bruder beantwortet meine Nachfrage mit den Worten: „Ja, es soll einen Freund gegeben haben, aber um ihn wurde ein großes Geheimnis gemacht.“ Zu meinen weiteren Nachfragen zuckt er die Axel. „Nein, ich weiß nichts“, er schüttelt den Kopf und wendet sich ab. Ob es eine verbotene Liebe war? frage ich mich. Eine Affäre mit einem verheirateten Chef oder aber gar eine Liebe zu einem Juden oder einem Kriegsgefangenen oder eine andere verbotene Beziehung?

Von meinem Cousin Jürgen, dem Sohn von Lucie, erfahre ich, dass ihm von seiner Mutter, eine von der meinigen Version abweichende Auskunft überliefert wurde. Sie erzählte ihm, dass sich Friedchen mit ihrem Chef angelegt habe, bei verschiedenen Gelegenheiten, Widerspruchsgeist, der sie war, und der soll sie ans Messer geliefert haben, durch Denunziation. Wer war dieser Chef? Wo war sie tätig? Wofür konnte er sie ans Messer liefern? Ich wende mich an die Bundesanstalt für Angestellte und an die Landesversicherungsanstalt, als Rechtsnachfolger der Reichsversicherungsanstalt, und ich erhoffe mir, in ihren Hinterlassenschaften Aufschlüsse über die Arbeitsverhältnisse meiner Tante. Aber vergeblich, in den Unterlagen ist nichts aufbewahrt über sie und ihre Dienstverhältnisse. Durch Kriegseinwirkungen sei vieles zerstört, höre ich. Allerdings kann ich mich des Verdachts nicht gänzlich erwehren, dass man vielleicht nicht ernsthaft recherchiert hat, sondern solche lästigen Frager wie mich einfach abwehrt. Wer weiß es? Offensichtlich ist das, was man heute noch in Erfahrung bringen kann, zu wenig, um die konkreten Vorgänge ihres Verschwindens aufklären zu können. Für vieles ist es einfach zu spät.

Mit Erstaunen registriere ich die offensichtliche Tatsache, dass in dem langen Zeitraum seit dem Krieg unter den lebenden Familienangehörigen über das Ende der jüngsten Schwester nicht geredet worden sein kann. Denn sonst hätte man sich gewiss in Hinblick auf den Haftgrund über eine gemeinsame, familienverbindliche Version verständigt. Nach der amtlichen Bestätigung ihres Todes durch das Standesamt in Ravensbrück, kurz nach dem Ende des Krieges, scheint man das Schicksal der jüngsten Schwester als beschlossene Sache abgebucht zu haben. Ein Interesse an den konkreten Gegebenheiten ihres Schicksals hat es offensichtlich nicht mehr gegeben. Zwar weiß ich, dass sich Lucie mehrmals mit einer Gruppe aus Westberlin auf den Weg nach Ravensbrück gemacht hat und dort auch Fragen nach dem Schicksal ihrer Schwester zu stellen versuchte. Eine Spur fand sie dabei aber nicht. Das war in den 60er Jahren, nach dem Mauerbau, und sie erzählte bei den seltenen Familientreffen darüber, die auf Grund der Passierscheinabkommen zustande kamen. Der Vater fand, es sei gut, dass Lucie durch die Verbindung zu den Westberliner Antifaschisten wenigstens manchmal noch aus dem eingemauerten Westberlin herauskäme. Für ihre Spurensuche nach der jüngsten Schwester zeigte er aber kein nachdrückliches Interesse. Jedenfalls ist mir nichts darüber bekannt, und so bleiben mir nur Bruchstücke von widersprüchlichen Vermutungen über Motive und Gründe ihres Verhaltens und ihres Verschwindens.

Langsam begreife ich, dass es endgültig ist, ihre Lebenstatsachen sind mit ihr untergegangen. Es gibt niemanden mehr, der Auskunft geben könnte, und auch die Akten geben nichts mehr her, im sonst für seine bürokratische Umsicht so verschrienen Deutschland.

Mit dem beginnenden und eskalierenden Krieg wurde die Zwangsdienstverpflichtung für unverheiratete Frauen immer strikter. Und wahrscheinlich verpflichtete man in diesem Zusammenhang auch Friedchen zur Arbeit in der Rüstungsindustrie, einem Zwang, dem sie sich nur widerwillig beugte oder ganz entzog. Sie sei Putzmacherin und wolle es bleiben, wolle ihren Beruf ausüben. Man fackelte nicht lange, brachte sie ins Lager

Nachdem ich schon monatelang in den Hinterlassenschaften gesucht habe, die im Berliner Landesarchiv aufbewahrt sind, erfahre ich, dass es ein Jahr, bevor man sie ins Lager schaffte, ein Verfahren gegen sie gegeben hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon nicht mehr darauf gehofft, Spuren ihrer Existenz zu finden. In der Familienüberlieferung war von einem solchen prozessualen Verfahren nie die Rede gewesen. Mein Vater hat darüber offenbar nichts gewusst, sonst hätte er sich dazu irgendwann einmal geäußert. Anders kann ich mir das einfach nicht vorstellen, es würde nicht zu ihm passen, dass er über so etwas wortlos hinwegging. Möglicherweise hat er davon nichts erfahren, weil die Eltern die Sache vor den übrigen Familienmitgliedern verborgen gehalten haben. Die Mutter wird das Gefühl gehabt haben, sich den älteren Kindern gegenüber rechtfertigen zu müssen, weil die ihr immer zum Vorwurf machten, dass sie die Jüngste, den Nachkömmling, so verwöhnte. Vielleicht war der Kontakt zu diesem Zeitpunkt auch so sporadisch, dass dem älteren Bruder nichts gesagt wurde oder es wurde ihm gesagt und er hat es später ganz und gar vergessen.

Unter den Archivalien existiert eine Karteikarte aus dem Frauenhaus Moabit, auf der festgehalten ist, dass Frieda Rangeus, aus dem Polizeipräsidium am Alexanderplatz kommend, am 23. April 1941 um 14 Uhr ins Frauenhaus des Untersuchungsgefängnisses in Moabit eingeliefert worden ist. Der Tatvorwurf gegen sie ist auf der kleinen Karte etwas kryptisch mit „Arbeitsuntr.“ angegeben, was ich als Arbeitsuntreue deute, eine sicherlich zulässige Vermutung, denn das war ein in Gesetzen und Erlassen formulierter Straftatbestand. In der Haftanstalt musste sie einen Monat lang bleiben, so ist es dem Eintrag auf der Karteikarte zu entnehmen. Am 26. Mai 1941 hat man sie wieder in die Wohnung der Eltern in Neukölln in der Altenbraker Straße 24 entlassen. Ob es sich bei dieser Inhaftierung um eine regelrechte Untersuchungshaft handelte oder um eine Maßnahme im Zusammenhang mit der bereits am 14. Dezember 1937 in einem Erlass verfügten „Polizeilichen Vorbeugehaft“, die im Rahmen sogenannter „Vorbeugender Verbrechensbekämpfung“ von der Abteilung V. des Reichssicherheitshauptamtes verfügt werden konnte, bleibt in der Schwebe. Zwar ist auf der Moabiter Karteikarte von U-Haft die Rede, dennoch ist wohl davon auszugehen, dass es sich um eine Polizeiliche Vorbeugehaft handelte, die in dem erwähnten Erlass auf vier Wochen festgesetzt war. Denn solange musste sie in Moabit bleiben.

Offensichtlich rechnete man sie unter die sechs, äußerst willkürlich festgelegten Personengruppen, für die der Erlass eine Polizeiliche Vorbeugehaft vorsah. Menschen, die diesen Personengruppen zugerechnet wurden, konnten jederzeit festgesetzt werden. Solche Verfügungen wurden im Rahmen der Bemühungen um die Erarbeitung eines Gesetzes zur Behandlung „Gemeinschaftsfremder“ erlassen, auf dessen Grundlage eine formaljuristische Begründung zur vollkommenen Verfügungsgewalt über soziale Randgruppen und unangepasste Lebensformen geschaffen wurde. Die sechs bezeichneten Personengruppen waren: I. „Planmäßig Überwachte“, II. „Berufsverbrecher“, III. „Gewohnheitsverbrecher“, IV. „Gemeinschaftsgefährliche“, V. „Asoziale“ und VI. „Vermutliche Rechtsbrecher“. Den Anlass für Friedchens Inhaftierung vermute ich in den Begründungen, die unter Punkt V. für Personen mit asozialem Verhalten in dem Erlass angeführt sind. Meine Tante wurde wahrscheinlich der zweiten, hier angeführten Personengruppe zugerechnet: Menschen, die sich der Pflicht zur Arbeit entzogen haben und als Arbeitsscheue, Arbeitsverweigerer, Arbeitsunlustige stigmatisiert wurden. Bei der ersten Gruppe geht es um „Personen, die durch geringfügige, aber sich immer wiederholende Gesetzesübertretungen sich der in einem nationalsozialistischen Staat selbstverständlichen Ordnung nicht einfügen“. Hierunter summierte der Erlass Bettler, Landstreicher, Dirnen, Trunksüchtige, Menschen mit ansteckenden Geschlechtskrankheiten, die sich den Maßnahmen der Gesundheitsbehörden entziehen. Zu dieser Personengruppe werden sie meine Tante nicht gezählt haben können, weil es in ihrem Lebenswandel dafür keine Anhaltspunkte gab, aber auszuschließen ist auch das nicht, denn das hervorstechende Merkmal aller dieser Unterteilungen und Zuordnungen war die völlige Willkür. Alle Festlegungen dienten dem Zweck, den unbedingten Zugriff des Staates auf Menschen zu begründen und mit einer scheinbaren Legitimation zu versehen.

Bereits 1938 hatte es auf der Grundlage eines Erlasses vom Dezember 1937 die Aktion „Arbeitsscheu Reich“ gegeben, in deren Folge viele unangepasste Menschen aus fürsorgerischer Obhut in polizeilichen Gewahrsam und von dort in geschlossene „Besserungsanstalten“ oder in Arbeitslager kamen. Solche Maßnahmen wurden mit jedem Kriegsjahr forcierter, weil es der nationalsozialistischen Staatsführung darum ging, für die Erfordernisse des eskalierenden Krieges die Verfügungsgewalt über das Arbeitskräftepotential zu erweitern. Menschen, die als Arbeitsscheue, Arbeitsbummelanten, Arbeitssaboteure stigmatisiert wurden, galten seit 1939, seit dem Beginn des Krieges, in der Öffentlichkeit als stille Agenten der Feindmächte. Mangelnde Arbeitsleistung wurde zum hochverräterischen Akt stilisiert und zur zivilen Desertion an der Heimatfront erklärt.

Eben zu dieser Zeit gab es auch die Bemühungen zur Fassung eines Gesetzes gegen sogenannte Gemeinschaftsfremde, durch das jede Form sozialer Unangepasstheit kriminalisiert werden sollte. Die Arbeit an diesem Vorhaben kam allerdings im Kompetenzgerangel zwischen Justizministerium, Kriminalpolizei und den Gestapo-Abteilungen des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) nicht zum Abschluss, vor allem aber war sie durch die bereits herrschende Praxis überholt und gegenstandslos geworden. Denn zwischen 1941/42 hatte die Gestapo immer mehr derartige Vorgänge an sich gezogen, die zunächst die Justizbehörden als ihr Feld betrachteten. Auf solchen Kompetenzentzug reagierten diese, indem sie dazu übergingen, mit Einweisungen in Arbeitslager der Gestapo zuvorzukommen, um die eigene Existenzberechtigung unter Beweis zu stellen. In der Zeit, als meine Tante in polizeilicher Vorbeugehaft saß, spielten sich solche Vorgänge hinter den Kulissen ab.

Aber davon hat meine Tante mit Sicherheit nichts geahnt. Sie wird erleichtert gewesen sein, als sie am 26. Mai, einem möglicherweise milden Frühlingstag, von Alt-Moabit kommend, wieder die Altenbraker Straße entlanglaufen konnte, auf die Wohnung der Eltern zu, die sich im Seitenflügel der Hauses Nummer 24 befand. Ob die auf ihr Kommen vorbereitet waren? Hatten sie von der Inhaftierung der Tochter Kenntnis? Wahrscheinlich wird sie nur die Mutter angetroffen haben, als sie am Vormittag ankam, denn üblicherweise erfolgen Entlassungen aus Krankenhäusern und Haftanstalten vormittags. Und zu dieser Tageszeit war der Vater auf seiner Arbeitsstelle in der Gasanstalt, aber die Mutter wird ihren Liebling freudig erregt in die Arme geschlossen haben, glücklich, dass die widerborstige Tochter wieder zu Hause war. Die junge Frau und auch die Mutter werden kaum geahnt haben, vor welchen Hintergründen Festnahme und Freilassung passiert waren, sie wird einfach erleichtert gewesen sein, wieder zu Hause zu sein. Das Amtsgerichtsverfahren wegen des Tatvorwurfs der Arbeitsverweigerung hat ihr sicherlich den Schreck in die Glieder fahren lassen.

Das entscheidende Verfahren lief unter dem Aktenzeichen 604 Ds 1065/41 vor dem Amtsgericht Berlin. Dieser Vermerk ist der Moabiter Karteikarte zu entnehmen, näheres ließ sich in den Hinterlassenschaften jener Jahre im Landesarchiv bisher nicht auffinden. Der Vorgang existiert in den Unterlagen nur noch als dieses Aktenzeichen, und es ist nicht mehr auszumachen, ob dieses Verfahren während der Vorbeugehaft oder erst später stattgefunden hat. Unbekannt bleibt auch, wie es ausging, welche Strafe sie bekam, welche Auflagen das Verfahren festlegte. Es kann durchaus sein, dass sie sich in den nächsten Tagen melden musste und in ein Arbeitslager gekommen ist. Das alles bleibt im Ungewissen. Dementsprechend ist auch schwer vorstellbar, wie sie sich der Mutter gegenüber geäußert hat, wie ihre Empfindungen und Gefühle waren, mit denen sie nach Hause zurückkehrte. Hat das gerichtliche Verfahren sie eingeschüchtert, nahm sie sich vor, zukünftig ihrer Arbeitspflicht gewissenhafter nachzukommen oder hat es ihren Trotz gestärkt, fasste sie den bewussten Entschluss, sich der Mobilmachung für den Krieg zu entziehen oder war sie einfach nur leichtsinnig, ahnungslos, von fahrlässiger Sorglosigkeit und Naivität gegenüber der weitreichenden Verfügungsmacht des Staates? Wahrscheinlich war es ein Gemisch aus alledem. Sicherlich blieb sie trotzig und widerständig in Bezug auf ihre eigenen Interessen, und wahrscheinlich hat sie die Gefahr, in der sie sich befand, unterschätzt, weil sie das Funktionieren der faschistischen Staatsmaschinerie nicht überblickte.

Innerhalb dieser auf den totalen Krieg ausgerichteten Maschinerie war auch das Moabiter Kriminalgericht um ein effektives Funktionieren seines Apparates bemüht. Darauf deutet ein Presseartikel vom 10. April 1942, der in fast allen Berliner Zeitungen publiziert wurde. Unter der Überschrift „Moabit vor und hinter den Schranken“ wird über die effiziente Umsetzung der Kriegsgesetzgebung berichtet. Man lobt die Arbeit des Gerichts, hebt hervor, dass trotz kriegsbedingter Einsparungen und der Tatsache, dass wegen Fronteinsatz mit nur der Hälfte der Richter gearbeitet werden muss, die schnelle Aburteilung von Straftätern erfolge. Es wird über beschleunigte, ohne Schöffen durchgeführte Verfahren berichtet, über den Machtzuwachs willfähriger Staatsanwälte, die ihre Tätigkeit nicht mehr auf der Grundlage zivilrechtlicher Festlegungen ausübten, sondern mit entschiedener NS-Ausrichtung dazu beitrugen, sogenannte Volksschädlinge unschädlich zu machen. Ihnen sei es zu danken, dass die Kriminalitätsrate niedriger als je zuvor sei.

Einen Einblick in die Arbeit des Moabiter Amtsgerichts, in dem sich die Sache abspielte, erlaubt eine amtliche Drucksache aus jenen Jahren, die in der Deutschen Staatsbibliothek aufbewahrt wird. Dem „Geschäftsplan des Amtsgerichts Berlin“ ist eine Übersicht über die Verwaltungsgliederung der Behörde zu entnehmen. Im Geschäftsbericht 1941, dem letzten übrigens, der veröffentlicht wurde, sind im Teil VIII „Strafsachen gegen Volljährige“, Unterabschnitt I beschleunigte Strafverfahren zu Verbrechens- und Vergehenssachen aufgeführt, die von der Abteilung 604 bearbeitet und verhandelt wurden. Die Abteilung 604 war eigens eingerichtet worden, um sich mit „Arbeitsverweigerungssachen“ und mit „Verbrechen und Vergehen gegen das Luftschutzgesetz“ zu befassen. Das Aktenzeichen 604 im Amtsgerichtsverfahren gegen Frieda Rangeus bestätigt die Familienüberlieferung, auf deren Grundlage ich mir die Vorstellung gebildet habe, dass die Gründe des Verfahrens gegen sie in Arbeitsverweigerung zu suchen sind. Die Vermutung kann ich jetzt als Tatsache nehmen. Verfahren gegen Personen, die wegen Arbeitsuntreue bzw. Arbeitsverweigerung vor Gericht standen, wurden in der zuständigen Abteilung 604 von den Amtsgerichtsräten Otto von Sack und Walter Neuhaus bearbeitet. Die beiden sind im Geschäftsbericht der Behörde mit Wohnungsanschrift und Telefonnummer angegeben, und man erfährt, dass die Verhandlungen jeweils am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag stattfanden, und zwar im Sitzungsaal I. 278 in Alt-Moabit. Wer von den beiden die Verhandlung geführt hat, lässt sich nicht mehr feststellen, wohl derjenige, der am Tag der Verhandlung für die Beschuldigten mit dem Anfangsbuchstaben R zuständig war. Um danach zu forschen, wird es zu spät sein. Nur einen Moment lang erwäge ich einen solchen Gedanken, als ich mir ihre Namen notiere.

Als sicher kann ich nun aber davon ausgehen, dass meine Tante es mit der Justiz zu tun hatte. Aber wie ist ihr Fall zur Gestapo gekommen? Denn die Gestapo fungiert ein Jahr später als die Behörde, die sie zur sogenannten Schutzhaft ins Frauenkonzentrationslager einwies. Von den Justizbehörden wurden Menschen aus ganz unterschiedlichen, aber ähnlichen Gründen wie meine Tante als Vorbeugehäftlinge in Gewahrsam genommen, während die Einweisungen durch die Gestapo stets als Schutzhaft galten und Betroffene als Schutzhäftlinge. Man muss es wohl hinnehmen, dass über die Vorgänge, die ihrer Einlieferung ins Konzentrationslager Ravensbrück vorausgingen, keine genaueren Aufschlüsse mehr zu erlangen sein werden. Immerhin war sie zumindest noch kurze Zeit in Freiheit, nachdem jenes Verfahren abgeschlossen war. Wie lange, das entzieht sich meiner bisherigen Einsicht, und wie sie diese Zeit verbracht hat, auch. Ist sie der abgeforderten Arbeitspflicht nun nachgekommen? Oder hatte sie dazu gar keine Gelegenheit mehr, weil man sie in ein Arbeitslager gesteckt hat. Im Havelländischen Rhinow gab es bereits seit Herbst 1941 ein solches „Arbeitserziehungslager“ für Frauen, es war der Vorgänger des AEL Fehrbellin, das im Frühjahr 1942 eingerichtet wurde und bis zum Kriegende bestand. Dort waren neben Frauen aus Polen und der Ukraine auch Deutsche inhaftiert. Es ist nicht auszuschließen, dass man sie in ein solches Lager verbracht hat. Hier musste Strafarbeit unter schlechtesten Bedingungen geleistet werden. Allerdings war der Zwangsaufenthalt dort auf maximal 56 Tage festgelegt, und wer als gebessert galt, kehrte in die Fabrik zurück, die die Strafmaßnahme veranlasst hatte. Wer allerdings als nicht gebessert galt, hatte die Einlieferung ins Konzentrationslager zu gewärtigen.

Oder gab es andere Ereignisse im Leben meiner Tante, die den letzten Anstoß dafür bildeten, dass die Gestapo sie nach Ravensbrück ins Lager verbrachte? Vielleicht ist sie im Zuge eines allgemeinen Verwaltungsaktes ins Räderwerk geraten, und der Vorgang, der sie betraf, wurde einfach von den Justizbehörden an die Gestapo weitergereicht? Denn in der Zeit zwischen Juni und Dezember 1942 galt den als asozial und arbeitsscheu stigmatisierten Personengruppen die verstärkte Aufmerksamkeit der Behörden. Es setzte eine Radikalisierung der sogenannten Kriminalprävention ein, in deren Verlauf die Justiz ihre Verfügungsgewalt immer mehr an die politische Sicherheitspolizei abgab. Auch aus den Haftanstalten wurden zunehmend verurteilte Menschen zu Arbeitszwecken in Konzentrationslager und Arbeitslager überführt. Diese Maßnahmen waren Teil der verstärkten Mobilmachung aller Kräfte und Ressourcen für den entfesselten Krieg.

Die Häftlingskarte, die im Archiv des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück aufbewahrt wird, verzeichnet den 20. Juni 1942 als den Tag der Einlieferung ins Lager. Als Einlieferungsstelle ist die Gestapo angeführt, die meine Tante, als eine Reichsdeutsche, in sogenannte Schutzhaft genommen hatte. In dem einzig erhaltenen Brief, den sie im Juni 1944 aus dem Frauenkonzentrationslager an die Eltern geschrieben hat, spricht sie davon, dass es bereits zweieinhalb Jahre sind, seit sie fort von zu Hause, getrennt von den Angehörigen ist. Aus dieser ihrer Angabe wird deutlich, dass es eine Zeitlücke von einem halben Jahr gibt. Denn seit ihrer Einlieferung ins Frauenkonzentrationslager waren im Juni 44 zwei Jahre vergangen, und es ist möglich, dass sie zuvor ein halbes Jahr lang schon in einem anderen Lager festgehalten worden ist. Es kann aber auch sein, dass ihr unter den Bedingungen des Lagerlebens das Maß für die Zeit abhanden gekommen war. Auf jeden Fall gibt es in ihrem kurzen Erwachsenenleben eine Lücke von einem Jahr, für die es mir bisher nicht gelungen ist, Belege bürokratischer Vorgänge zu finden, die in ihrer Verkettung schließlich ihr Schicksal ausmachen und ihr junges Leben auslöschen sollten.

Offensichtlich war es so, dass ihr Vorgang von der Justiz inzwischen an die Gestapo übergegangen war, mit welchen Zwischenstufen auch immer. Und tatsächlich entspricht diese Vorgehensweise den in dieser Zeit üblichen Gepflogenheiten. Wurden bis dahin in der Wortwahl der Polizei- und Justizbehörden Berufsverbrecher, Antisoziale, Asoziale und Politische akribisch getrennt, so begann der Wortgebrauch ab 1942 immer mehr zu verschmelzen. Außerdem ging es den Behörden des faschistischen Staates darum, die Verfügungsgewalt über die Masse der fremdländischen Arbeiter und Arbeiterinnen zu perfektionieren, die man aus den westlichen und östlichen Kriegsgebieten zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt hatte. Darum ging es vor allem auch im Himmler-Erlass vom 28. Mai 1941, der die Handhabung der Einweisung in Arbeitserziehungslager vereinheitlichen wollte, indem er die Gestapo zur einweisungsberechtigten Instanz machte. In dem Erlass heißt es, dass, „wer die Arbeit verweigert oder auf sonstige Weise die Arbeitsmoral gefährdet, in Arbeitserziehungslagern zur Arbeit angehalten werden“ müsse. Nach mehrwöchentlicher Haft im Arbeitslager sollte eine Rückführung an den alten Arbeitsplatz erfolgen, Häftlinge, die die Gestapo als nicht gebessert einschätzte, konnten in Konzentrationslager eingewiesen werden, und es ist nicht auszuschließen, dass meine Tante als ein solcher Fall eingestuft wurde. Waren die Arbeitserziehungslager zunächst noch als eine Vorstufe von Konzentrationslagern anzusehen, verwischten sich in der zweiten Kriegshälfte die Unterschiede. Angesichts des Kompetenzgerangels zwischen Justiz, Kriminalpolizei und Gestapo wird es nicht möglich sein, aufzuhellen, wie der Vorgang, der meine Tante betrifft, von den Berliner Justizbehörden zur Gestapo geraten ist. Vielleicht kam es zu ihrer Einweisung auch im Zuge von Massenverhaftungen, bei denen sich die Arbeitsteilung zwischen Justiz und Gestapo nicht mehr rekonstruieren lässt. Es kann aber auch sein, dass es einen Fakt gab, einen Vorfall, der sie erneut auffällig werden ließ, so dass die Gestapo die Sache an sich zog. Die vollständige Aufhellung dieser Vorgänge ist nicht möglich, sie erscheint aber auch nicht nötig, weil das Ergebnis in jedem Fall das gleiche bliebe: Eine politisch ahnungslose, eigensinnige junge Frau, die etwas auf sich und ihren Beruf hält, vielleicht etwas leichtsinnig und unbedenklich ist, gerät in die Mühlen des NS–Zwangssystems, in dem Menschen in Lagern verschwinden und zu Tode kommen. Neben rassistisch motiviertem Völkermord und Verfolgung politischer Gegner, organisierte das faschistische Regime mit äußerster Rücksichtslosigkeit die maximale Verwertung menschlicher Arbeitskraft, um die mörderische Kriegsmaschinerie in Gang zu halten. Es garantierte der Rüstungsindustrie damit hohe Gewinne.

In dem bereits erwähnten Himmler-Erlass wird festgelegt, dass die Gestapo ihre Informationen über Arbeitsbummelanten durch Meldungen zu bekommen hatte, die ihr von Arbeitgebern, Arbeitsämtern und Reichstreuhändern der Arbeit zuzugehen hatten. Wahrscheinlich trifft die von Lucie überlieferte Version für einen frühen Zeitpunkt ihrer Geschichte zu, die davon gesprochen hat, dass Friedchen sich mit ihrem Chef angelegt habe. Eine Recherche in dieser Richtung könnte zusätzliche Informationen erbringen. Wenn es mir gelänge, Aufschlüsse über den Betrieb zu gewinnen, in den man sie verpflichtet hatte, käme ich einem weiteren Element des funktionierenden Gesamtsystems auf die Spur. Denn die Überwachungs- und Verwaltungsstellen des Staates brauchten, um zu funktionieren, Zuträger. Ohne Menschen, die bereit waren, andere bei entsprechenden Stellen zu melden, hätte der Apparat nicht funktionieren können. So bekommen die mir von meinem Cousin überlieferten Worte seiner Mutter noch eine zusätzliche Dimension, die weitergehende Fragen provozieren.

In welchem Betrieb musste sie arbeiten? Wer war wohl dieser Chef, und zu welcher Kategorie von Zeitgenossen hat er gehört? Und ich denke mir, er muss nicht unbedingt ein überzeugter Nazi gewesen sein, der eine junge Frau, die es mit der Arbeitsdisziplin nicht so recht ernst nahm, als Arbeitsbummelantin seinem Vorgesetzten meldete. Denn er musste sich gegenüber der Betriebsführung für die Erfüllung des 2. Vierjahresplanes, der die Kriegswirtschaft auf Hochtouren zu bringen hatte, verantworten, und da galt jeder Verstoß gegen Arbeitsdisziplin als Sabotage. Möglicherweise war er ein ordentlicher Arbeiter, dem strikte Pflichterfüllung ein unumstößliches Gebot war und der sich ärgerte über den Schlendrian, den Leichtsinn der jungen Frau, die ihm vielleicht noch patzige Artworten gab, wenn er sie zur Rede stellte. Wenn er mit den Folgen seiner Meldung je konfrontiert worden wäre, wäre er vielleicht sehr erschrocken. Das hatte er nicht gewollt, nur eine Lehre wollte er ihr erteilen in ihrem Hochmut. Oder aber es war ein Mann, der ihr möglicherweise nachgestiegen ist, ihr den Hof gemacht hat. Sie hatte ihm vielleicht sogar, etwas kokett, wie sie sicherlich gewesen ist, wie alle eitlen Mädchen, Hoffnungen gemacht und er sah sich dann, als er sich ihr nähern wollte, brüsk abgewiesen, so dass er sich tief gekränkt fühlte in seiner Mannesehre und nicht mehr gewillt war, zu übersehen, dass sie öfter zu spät die Arbeit begann oder vielleicht auch, unentschuldigt gar, nicht erschienen war. Nein, jetzt würde er Meldung machen, er hatte genug, und er war durchaus nicht unzufrieden, dass der Anlass seiner Kränkung ihm nicht mehr vor die Augen trat. Sie war fort und Schwamm drüber, und er vergaß sie schnell. Niemals wäre er auf die Idee gekommen, zu fragen, wo sie den abgeblieben war. Es beschäftigten sich nun andere mit ihrem Fall, glücklicherweise, die war er los. Hätte man ihn irgendwann mit ihrem Schicksal konfrontiert, hätte er wahrscheinlich sich nur dunkel erinnern können, an eine Frau solchen Namens, wenn er nicht überhaupt bestritten hätte, sie jemals gekannt zu haben.

Der 20. Juni 1942, an dem sie nach Ravensbrück kam, war ein Sonnabend. Das habe ich mir nach den Regeln des ewigen Kalenders errechnet und finde es beim Lesen der Zeitungen aus jenen Tagen bestätigt. Die Berliner Presseerzeugnisse finde ich im Getreidespeicher des Westhafens, in dem die Deutsche Staatsbibliothek seit einiger Zeit ihren Zeitungsbestand untergebracht hat. Mit dem „Völkischen Beobachter“ anfangend, nehme ich die „Berliner Morgenpost“, die „Berliner Allgemeine Zeitung“, die „Berliner Illustrierte Nachtausgabe“, den „Lokalanzeiger“, das „Berliner Tageblatt“, die „BZ am Mittag“ und noch einige andere Blätter zur Hand und begreife, was gleichgeschaltete Presse bedeutet. Auf jeweils 6 Seiten findet man übereinstimmende Front- bzw. Siegesnachrichten, nur die Lokalnachrichten variieren geringfügig. Meine Hoffnung, irgendeinen Hinweis auf solche Transporte zu finden, erweist sich als abwegig. Vielleicht, dass als Abschreckungsmaßnahme über sie berichtet wurde, hatte ich mir gedacht. Aber nichts, nicht der kleinste Hinweis findet sich auf den Tatbestand, den ich suche, obwohl es Nachrichten über Prozesse, über Todesurteile und ihre Vollstreckung gibt. Drastische Strafen für geringfügige Vergehen, man erfährt, wie die Justiz ihren Beitrag zur totalen Mobilmachung leistet. Ein 33jähriger Postbeamter wird zum Tode verurteilt und auch gleich hingerichtet, weil er Zigaretten aus Feldpostpäckchen gestohlen hat. Auf den ersten Zeitungsseiten wird in diesen Tagen vom Sieg Rommels über die Engländer an der Afrika–Front berichtet. Triumphierend wird die Einnahme der in Libyen gelegenen Festung Tobruk verkündet, die als uneinnehmbar galt. Nach eineinhalb Tagen Belagerung war sie von den englischen Truppen nach großen Verlusten an Menschen und Material geräumt worden. Vom Südabschnitt der Ostfront in der Nähe von Sewastopol wird gemeldet, dass die sowjetische Armee große Verluste erlitten habe. Die Zeitungen feierten in diesen Tagen die Versenkung von vier britischen Kreuzern, zwei Bewacher- und Handelsschiffe mit insgesamt 5600 Bruttoregistertonnen waren es. Außerdem wird die Nachricht verbreitet, dass die Attentäter Heydrichs gefasst worden seien, man habe sie beim Angriff auf eine Kirche, in der sie sich verschanzt hatten, erschossen. Man schwelgt in Siegeszuversicht, die Zeitungsschreiber verkünden, dass mit dem Ende des Jahres 1942 auch der endgültige deutsche Sieg kommen werde.

Gegenüber diesen siegessicheren öffentlichen Bekundungen dokumentieren die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes an die SS für die Zeit vom 30. März 1942 bis zum 20. Juli 1942, die von Heinz Boberach im Band 10 der Reihe „Meldungen aus dem Reich“ herausgegeben worden sind (1984), eine verbreitete Unzufriedenheit unter der Bevölkerung auf Grund von Versorgungsengpässen, die seit einiger Zeit zugenommen hatten. Es ist offensichtlich, dass die Bevölkerung unter den Einschränkungen der Kriegswirtschaft zunehmend litt. In den Zeitungen spiegelt sich die schwierige Lage für die Bevölkerung allenfalls im Kleingedruckten. Man liest, dass nunmehr die Lebensmittelkarten für die 37. Zuteilungsperiode verteilt werden und dass 20 Kleiderpunkte am 1. November fällig werden, die dann bis zum August 1943 gelten mussten. Bei der Lebensmittelzuteilung wurden anstelle von Butterschmalz 125 g Margarine an den Normalverbraucher und 200 g an Jugendliche abgegeben. Auch Obstsirup gab es nicht mehr ohne weiteres, auch er unterlag nunmehr der Markenpflicht. Er wurde auf Reichszuckerkarte anstelle von Zucker ausgegeben. Außerdem lese ich, dass es nunmehr eine für das gesamte Putzmacherhandwerk verbindliche Preisbindung bei Damenhüten gibt. Das war sicherlich eine Nachricht, die für meine Tante, die Putzmacherin, wenn sie noch in ihrem Beruf hätte tätig sein können, eine Bedeutung gehabt hätte. Welche freilich, weiß ich mir nicht vorzustellen. Die erste drastische Kürzung der Lebensmittelrationen hatte es bereits im April 1942 gegeben. Damals war die Brotration für Normalverbraucher von 9600 auf 6400 g und die Fleischzuteilung von 1600 auf 1200 g pro Monat gekürzt worden. Demnach bedeuteten die aktuellen Meldungen dieser Tage weitergehende Einschränkungen in der Versorgung.

Auch erfahre ich durch die Zeitungslektüre, dass meine Großeltern die Lebensmittelkarte ihrer verschwundenen Tochter umgehend zurückzugeben hatten. Sie galt nun als nicht mehr bezugsscheinberechtigt, weil sie sich seit ihrer Deportation in Gemeinschaftsverpflegung befand. Sicherlich sind ihnen solche Verfügungen geläufig gewesen, schließlich war mein Großvater ein regelmäßiger Zeitungsleser, und wahrscheinlich haben sie diese Aufforderung auch umgehend befolgt. Denn der Großvater war ängstlich und besorgt, er wollte nirgends anecken, und er wird selbst aufs Amt gegangen sein, um Ruhe zu haben, wenn er die Frau dazu nicht überreden konnte, was immerhin möglich ist.

In diesen Tagen verlauteten die Berliner Zeitungen auch, dass die Ausstellung „Das Sowjetparadies“ nun bald geschlossen werde und dass eine Million Menschen die Ausstellung im Lustgarten gesehen habe. Eine Meldung über den Brandanschlag, der auf die Ausstellung verübt worden war, brachten die Zeitungen nicht. Eine solche Nachricht hätte vermuten lassen, dass die Begeisterung, die die Nazi-Führung suggerierte, nicht so allgemein war, wie sie behauptete. Aber in den Gestapo-Berichten, die für das Reichssicherheitshauptamt über wichtige staatspolizeiliche Ereignisse regelmäßig verfasst wurden, den sogenannten Tagesberichten, wird in der Nummer 9 vom 20. Mai 1942 gemeldet: „In der Nacht zum 18. Mai 1942 sind in verschiedenen Stadtteilen Groß-Berlins kommunistische Hetzschriften in der Größe von 15 mal 4 cm mit folgender Aufschrift verbreitet worden: Ausstellung - das Naziparadies. Krieg - Hunger - Lüge - Gestapo - wie lange noch?“ An eben diesem Tag gab es auch den Brandanschlag auf die Ausstellung. Und bereits für den 27. Mai 1942 wurde der Sicherheitsbehörde gemeldet, dass es der Gestapo gelungen sei, einen Spitzel in eine illegale kommunistische Gruppe einzuschleusen und 22 Personen zu verhaften. Zu der Widerstandsgruppe gehörten junge Menschen, ihrer Herkunft nach zumeist Juden bzw. Halbjuden, ihrer Überzeugung nach Kommunisten, sie gingen später als zur Gruppe Herbert Baum gehörig in die Geschichte ein. Zu ihnen zählten auch mehrere junge Männer und Frauen, die aus Neukölln stammten. Irene Walter z.B. war vom gleichen Jahrgang 1919 wie meine Tante, und es könnte so gewesen sein, dass sie vielleicht auf einer Schulbank gesessen haben und sich kannten. Natürlich möchte ich es vermeiden, meiner Tante im Nachhinein ein oppositionelles politisches Bewusstsein anzudichten, weil sie das wahrscheinlich nach allem, was über sie in der Familie bekannt war, nicht hatte. Aber es ist doch immerhin nicht auszuschließen, dass sie eines der Flugblätter gefunden hat oder ein Bekannter oder eine Bekannte aus Neukölln es ihr zugesteckt haben. Und sie hat vielleicht das Blatt gelesen und es nicht sofort abgeliefert, wie es befohlen war. Es könnte doch sein, dass der Hausobmann in der Altenbraker Straße sie hat kommen sehen, wie sie in den Hausflur trat und das Blatt vor die Augen hielt, und er hat gleich geschaltet, dass es sich um etwas Verbotenes handeln musste, denn hätte sie es sonst so schnell vor seinen Blicken in der Tasche verschwinden lassen? Und die junge Frau erschien ihm ohnehin immer etwas zu hochnäsig, knapp, dass sie zurückgrüßte, und es konnte nicht schaden, ihr einen Dämpfer zu verpassen, fand er. Und er tat, was ihm aufgetragen und machte eine Meldung. Natürlich lässt sich das alles heute nicht mehr in seinen Abläufen rekonstruieren, aber es kann viele Gründe gegeben haben, weshalb sie im Juni 1942 erneut und vermutlich, ohne nochmalige Vorwarnung ins Räderwerk des Systems geriet und für immer verschwand. Natürlich ist es auch möglich, dass sie in ihrer Arbeitsstelle wiederum aufgefallen war und deshalb gleich von dort abgeholt wurde. Am Sonnabend, dem 20. Juni 1942, wurde ja gewiss noch zumindest einen halben Tag lang gearbeitet, so dass es denkbar erscheint, dass man sie aus dem Betrieb holte, in dem sie beschäftigt war. Oder ob man sie von zu Hause aus der Wohnung abgeholt hat und die Eltern Zeuge waren bei ihrer Festnahme? Aber vielleicht war die Mutter auf dem Grundstück in Klosterfelde an diesem Frühsommertag, und der Vater rüstete sich wahrscheinlich nach seiner Arbeitswoche, um auch dorthin zu fahren. Auch das ist immerhin möglich, und es kann sein, dass sie von der Festnahme ihrer jüngsten Tochter erst nach Tagen erfahren haben und bis dahin gar nicht wussten, wo sie denn abgeblieben war.

Aber wahrscheinlich war es ganz anders, und auch sie hat einige Tage im Polizeigefängnis am Alexanderplatz zubringen müssen. Denn das Polizeigefängnis war Sammelpunkt und Durchgangsstation für Gefangene, die in Lager oder Zuchthäuser weitergeleitet werden sollten. Hier wurden Menschen aller möglichen Nationalitäten und aller möglichen Haftgründe festgehalten. Viele Frauen, die ebenfalls in Ravensbrück landeten, berichten darüber. Margarete Buber-Neumann z.B., die Frau des vom sowjetischen Geheimdienst erschossenen KPD-Funktionärs Heinz Neumann, die selbst aus sowjetischen Lagern 1940 im Zuge des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes an die Gestapo ausgeliefert wurde, schreibt über eine fünfmonatige Haft in der Frauenabteilung des Gefängnisses am Alexanderplatz. Auch die Österreicherin Antonia Bruha musste auf ihrem Weg aus Wiener Gefängnissen ins Konzentrationslager Ravensbrück im Polizeigefängnis am Alexanderplatz Station machen, und für die Sorbin Maria Grollmuß ist ebenfalls belegt, dass ihr Weg nach Ravensbrück über das Polizeigefängnis führte. Für andere Gefangene war die polizeiliche Haftanstalt nur eine Station zur Hinrichtung, die in Plötzensee vollzogen wurde, wieder andere landeten in Arbeitslagern. In Berichten finden sich übereinstimmende Angaben dazu, dass die für Sammeltransporte in Konzentrationslager vorgesehenen Gefangenen in großen Zellen untergebracht waren, in denen bis zu 200 Frauen zusammengepfercht waren. Die Verhältnisse werden als katastrophal geschildert, die Menschen mussten auf dem bloßen Fußboden liegen, die Räume waren kalt und die Wände klatschnass. Diejenigen, die länger dort waren, berichten über die Versuche der Gefangenen, aus den Fenstern heraus mit der Belegung in der Nachbarzelle zu kommunizieren. Die Fenster der Zellen gingen auf den Gefängnishof hinaus, der auf einer Seite vom Polizeipräsidium begrenzt war. Berichtet wird auch von Selbsttötungen, Gefangene sprangen über das Geländer vom 5. Stock des Treppenflurs in die Tiefe und landeten zerschmettert auf dem steinernen Fliesenfußboden. Übereinstimmend wird von Transporten berichtet, die regelmäßig, jeden Sonnabend nach Ravensbrück abgingen. Die Betroffenen wurden am Freitagabend informiert, dass sie sich am nächsten Tag zum Abmarsch bereitzuhalten hatten.