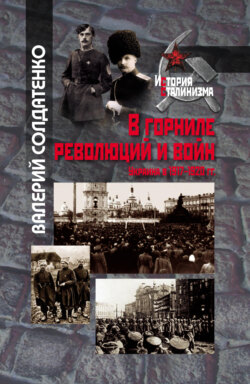

Читать книгу В горниле революций и войн: Украина в 1917-1920 гг. историко-историографические эссе - В. Ф. Солдатенко - Страница 4

І. Революционный набат 1917 г. и украинское эхо

2. На переломном рубеже: октябрьский выбор перспективы

ОглавлениеК осени 1917 г. в России все отчетливее вырисовывался революционный кризис. Официальная власть не только не демонстрировала уверенности, решительности, настойчивости, все ее шаги вроде бы специально подчеркивали неспособность контролировать развитие событий, полную растерянность, подавленность, странный симбиоз паники с апатией. Казалось, министры Временного правительства не столько желали выполнять властные функции, даже радоваться своему исключительному положению в обществе, сколько устало и обреченно ждать, когда закончится неопределенность и им удастся сбросить с себя бремя исторической ответственности.

Персональные правительственные изменения никакого эффекта не приносили. Демократическое совещание, созыв Предпарламента воспринимались практически всеми как вялая имитация деятельности, поскольку даже инициаторы не верили в реализацию собственных замыслов.

Промедление же с решением практически всех, нередко даже не особенно сложных неотложных задач, что стало, по сути нормой поведения правящей верхушки; ожидание того, что ввиду всеобщего переутомления ситуация разрядится как-то сама собой, воспринимались как нежелание работать для народа, страны, вызывали растущее недовольство, нервировали, электризовали массы. Последним крайне надоело ждать. Они проявляли нетерпение, которое перерастало в агрессивность, и с каждым днем все более отворачивались от тех, кто с весны 1917 г. взял на себя инициативу в устройстве судьбы огромной страны, населявших ее народов. Низы не только не желали больше полагаться на нерадивое руководство, они просто не могли больше это делать. Изнемогая от неопределенности, массы предчувствовали уже адское дыхание экономической катастрофы, зловеще надвигающегося голода. И хотя социальные низы не имели в своем преобладающем большинстве представления, каким путем можно избежать усугубления кризиса, как улучшить ситуацию, в одном они убеждались все очевиднее: с существующим политическим руководством переломить негативные тенденции не удастся. С ними ничего вообще достичь нельзя, даже смягчить нарастание всевозможных неурядиц. Иначе говоря, общественные настроения выстраивались в интегральный вектор, который не столько определял перспективу, направление движения, сколько вырисовывал лагерь, которому больше не было доверия, поддержки, от которого надо было очистить политическое поле и дать возможность попытать свое счастье кому-то другому.

С этой точки зрения не стоит сбрасывать со счетов многочисленные документальные данные о нарастании массового недовольства и формировании сил, которые в итоге свергли Временное правительство, вполне определенно стремились и стали на путь перемен. Проанализированные и обобщенные в советской историографии[163], эти данные в последнее время по большей части игнорируются (хотя встречаются и исключения)[164], замалчиваются, своеобразно «срабатывая» на концепцию большевистского заговора, верхушечного переворота и т. п. Думается, это небезупречный, даже неоправданный, поверхностный подход, который, кроме принесения в жертву научной объективности, не позволяет понять истинные причины поражений антисоциалистических сил, которые пытались сохранить статус-кво, и одновременно понять феномен победы тех, кто боролся за социалистические идеалы, народоправие, преодоление глубокого, системного кризиса.

Отмеченные тенденции достаточно рельефно воплощались и на региональном уровне[165].

Эскалация протестного напряжения создавала важные предпосылки для свержения правопорядка, который, в значительной степени сам себя завел в тупик. Однако обладая еще немалыми властными возможностями, силы, которые концентрировались вокруг Временного правительства, не могли просто, «самотеком», бесконфликтно оставить политическую арену. Необходимы были импульсы консолидационного направления, которые объединяли бы всех крайне недовольных ситуацией, организовывали бы их на целенаправленные действия; необходим был достаточно подготовленный субъект общественной жизни, который не только возглавил бы разрушение существующей политической системы, а оказался готовым к реализации собственной, отличной от предыдущей, действительно альтернативной модели общественной организации, создания строя, который имел бы притягательные очертания. В революционное время больше всех шансов имела та политическая партия, которая могла дать приемлемые ответы на суровые вызовы времени.

На такую роль история выдвинула большевиков. Субъективно РСДРП(б) стремилась к этому, начиная еще с победы Февральской революции. Она не раз заявляла о готовности взять на себя всю ответственность за самостоятельное либо с идейно близкими леворадикальными силами, скажем, левыми эсерами, формирование новой власти. И пока другие сомневались в способности большевиков возглавить российское общество, пугали социалистическими экспериментами обывателей, ленинская партия накапливала потенциал и опыт, принимала необходимые меры на всех направлениях возможной реализации своих замыслов.

Общие тенденции в значительной степени захватили и Украину, своеобразно отражаясь на региональном ходе событий, в том числе и на национальных процессах. Их анализ показывает, что освободительное движение к осени 1917 г. накопило достаточно мощные потенции, а с другой стороны, – что его руководство, олицетворенное Центральной радой, Генеральным Секретариатом, лидерами украинских партий, не смогло предложить политики, которая сохранила бы динамику летнего развития.

К середине осени 1917 г. противоречия и беды в развитии России переплелись в узел, который все туже затягивался на народной шее, подобно тому неудачнику-альпинисту, который сорвался со скалы, однако конец его страховой веревки зацепился за ненадежный выступ. Времени на то, чтобы ослабить, распутать, развязать узел не было вовсе: смерть могла наступить еще до того, как веревка не выдержит и тело сорвется в бездонную пропасть. Если же веревка решительно разрубалась, возникала возможность для свободного падения. Конечно, можно было разбиться вдребезги (и такая перспектива была достаточно реальной), но можно было надеяться на спасительный шанс, на сохранение жизни.

Похоже, что на роль того, кто разрубал ту своеобразную злосчастную веревку, и вышла 25 октября 1917 г. большевистская партия во главе с Лениным. Одним энергичным ударом было уничтожено Временное правительство и мгновенно сброшен локомотив российской политики с рельсов либерально-демократического курса. Страна будто сорвалась в полет с целью достижения стратегической социалистической цели.

Как бы сегодня ни пытались унизить октябрьский исторический поступок большевиков («переворот», «мятеж», «насилие над демократией», «самое большое преступление против человечности» и т. п. – язвительным, убийственным эпитетам, кажется, нет предела), нельзя не признать одного – это был крутой, сущностный, масштабный, судьбоносный поворот в российской, да и в мировой истории, который, согласно научным критериям и представлениям, следует именовать именно революцией.

Среди руководителей Октябрьского восстания было немало репрезентантов большевистских организаций Украины: С. Косиор, Ю. Коцюбинский, Н. Крыленко, Н. Подвойский, Е. Розмирович, Н. Скрыпник, В. Чубарь, Г. Чудновский и др. В решающих петроградских событиях участвовали большевики – делегаты II Всероссийского съезда Советов, прибывшие из Украины, – М. Арсеничев, М. Афонин, Ф. Ачканов, В. Баженов, С. Бондаренко, П. Гудыма, Я. Залмаев, Н. Кабаненко, М. Майоров, В. Примаков, П. Старостин, Ф. Чекирисов и др.

Они внесли свой вклад и в закрепление победы всероссийским форумом Советов. Из 670 депутатов II Всероссийского съезда Советов (25–26 октября 1917 г.) 143 человека представляли 78 Советов рабочих, солдатских депутатов Украины и солдатских комитетов ЮгоЗападного и 8-й армии Румынского фронтов (соответственно 21,3 % и 19,4 % от общего количества зарегистрированных делегатов и Советов). 65 делегатов от Украины были большевиками. Они вместе с представителями других левых течений Украины (всего 83 делегата от 48 Советов – соответственно 58 % и 61,5 %) высказались за установление в России, а значит – и в Украине, власти Советов[166].

Были активно поддержаны декреты о мире, о земле; делегаты с мест приняли участие в выборах нового состава Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов, в утверждении сформированного рабоче-крестьянского правительства – Совета народных комиссаров во главе с Лениным.

Естественно, революция не могла быть (и не была) единовременным актом. Развиваясь вширь – захватывая все новые районы, и вглубь – решая неотложные вопросы, определенные программой РСДРП(б) и соответствующие интересам трудящихся всех народов многонациональной страны, революция мгновенно перебросилась в Украину.

Октябрьское восстание в Петрограде произошло в то время, когда Украинская революция с каждым днем оказывалась во все более сложной ситуации, из-за промедления с окончательным выбором одного из двух альтернативных путей дальнейшего общественного развития, которые диктовались тогдашними обстоятельствами. Своеобразным отражением разного видения вариантов такого выбора могут быть (конечно, лишь в определенной степени и никак не абсолютно) оценки событий в Петрограде ключевыми фигурами украинского движения. М. Грушевский считал победу большевиков случайной, неожиданной, незакономерной, которая не получила поддержки «ни в армии, ни в гражданстве. Российская республика впала в длительную анархию, области ее фактически отделились и вынуждены жить своей жизнью и своими средствами бороться с той разрухой, что поднималась под большевистскими лозунгами “Вся власть Советам!”»[167].

Винниченко, наоборот, доказывал, что победа большевиков вполне закономерна, ведь «сами массы были по природе своей, по своему классовому положению большевиками, то есть они всем своим существом хотели полного политического и социального освобождения. И, разумеется, они охотнее верили тем, кто призывал их к такому освобождению, кто им обещал его, чем тем, кто останавливал, кто призывал дальше отдавать свою жизнь во имя чуждых и противных интересов»[168]. Поэтому-то массы и стали на сторону большевиков, предопределив их превосходство и конечную победу. При этом бывший председатель Генерального секретариата заметил, что обвинения большевиков в демагогии, сознательном надувательстве масс если и небеспочвенны, то и не могут считаться основной причиной их успеха, поскольку еще в большей степени (во всяком случае, не в меньшей) такие же приемы были характерными и для политических соперников РСДРП(б)[169].

О свержении Временного правительства в результате выступления рабочих, солдат и матросов Петрограда в Киеве стало известно около второго часа дня 25 октября 1917 г. Возникали продолжительные собрания, совещания, консультации с участием представителей различных политических органов и группировок. Ожесточенные дебаты развернулись на объединенном заседании исполкомов Совета рабочих и Совета солдатских депутатов. В большевистской фракции оказались отсутствующими четыре члена, которые выехали в Петроград на II Всероссийский съезд Советов. Поэтому между большевиками и их оппонентами возникло численное равновесие[170]. Голоса разделились пополам, шестичасовые разговоры и споры не дали практического результата. Да и не могли дать. Весь пыл растрачивался на слова, а не на действия.

Ситуация сложилась неустойчивая, скорее – взрывоопасная. Очагом свергнутого в столице Временного правительства в Киеве был штаб Киевского военного округа, располагавший большим контингентом консервативно настроенных войск. И было неизвестно, как они себя поведут.

Центральная рада проявила бо́льшую оперативность. Малая рада собрала экстренное заседание, в котором приняли участие представители общественных организаций города. Общее настроение было тревожным. После бурных дебатов постановили: «Образовать революционный комитет для охраны революции на Украине. На всей территории Украины Комитет должен распоряжаться всеми силами революционной демократии, и ему подчиняются в порядке охраны революции все органы власти обозначенной территории. Комитет является ответственным перед Украинской Центральной Радой и немедленно приступает к деятельности»[171].

В состав революционного комитета вошли: от Центральной Рады – украинские социал-демократы М. Ткаченко и Н. Порш, украинские эсеры А. Севрюк, Н. Шаповал, Н. Ковалевский, украинские социалисты-федералисты А. Никовский, Ф. Матушевский, большевик Г. Пятаков, член партии Поалей-Цион С. Гольдельман; от партий и организаций: русский эсер С. Сараджев, украинский социал-демократ А. Песоцкий, большевик В. Затонский, бундовец М. Рафес, серповец М. Зильберфарб, от украинского Генерального военного комитета – С. Петлюра, от Железнодорожного комитета – М. Шумицкий, от Всеукраинского Совета военных депутатов – М. Тележинский и Е. Касьяненко, от Киевского совета рабочих депутатов – И. Крейсберг. В состав комитета ввели также представителей Киевского совета солдатских депутатов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Харькова, Екатеринослава, Одессы[172].

П. Христюк считает, что «таким образом, рядом с Генеральным Секретариатом было образовано Центральной радой как бы новое революционное Правительство для всей Украины»[173]. При комитете организовали Революционный штаб, заданием которого было создать надежную военную силу[174].

На следующий день Комитет по охране революции обратился к населению Украины с обращением. В нем, в частности, говорилось: «Краевой комитет по охране революции извещает всех граждан Украины, что все общественные, военные тыловые власти, а также и все организации революционной демократии должны твердо и непоколебимо выполнять все его приказы и предписания.

Комитет заявляет, что он не допустит никаких выступлений против интересов революции, что все враждебные революции выступления Комитет будет решительно подавлять всеми способами, вплоть до вооруженной силы, имеющейся в распоряжении Комитета.

Власть Комитета, который объединяет все органы революционной демократии, все революционные и социалистические партии нашего края, как украинские, так и неукраинские, распространяется на всю Украину, на все девять губерний: Киевскую, Подольскую, Волынскую, Полтавскую, Черниговскую, Харьковскую, Херсонскую, Екатеринославскую и Таврическую»[175].

В тот же день Комитет объявил «Обязательное постановление»:

«1. Всякого рода погромы, дебоши, и беспорядки будут беспощадно подавляться всеми средствами, которые имеются в распоряжении Комитета, вплоть до вооруженной силы.

2. Всякие проявления контрреволюционной агитации, попытки натравить одну часть населения на другую и подстрекать к беспорядкам на почве продовольственных трудностей будут решительно подавляться, и виновные понесут тяжелейшее наказание.

3. В целях охраны спокойствия в крае запрещаются, до отмены сего постановления, собрания и митинги под открытым небом и всякие другие выступления на улицах.

4. Всем властям на Украине предлагается принять все меры, имеющиеся в их распоряжении, к неукоснительному исполнению этого обязательного постановления.

Комитет уверен в том, что население края сумеет оценить серьезность положения и приложит все силы к охране революции и спокойствия в крае»[176].

В приведенных документах обращают на себя внимание несколько принципиальных моментов. Рада решительно разрывала с Временной инструкцией Временного правительства для Генерального секретариата. Посредством Комитета власть Центральной рады распространялась практически на всю территорию Украины, ранее входившую в состав Российской империи (кроме Кубани и Дона).

Ко всякого рода нарушителям спокойствия и порядка Центральная рада угрожала применить силу, вплоть до военной.

В Комитете Раде удалось объединить представителей разнообразных политических сил, в том числе большевиков. Как очевидный результат компромисса, обратной стороной которого были взаимное недоверие и опасения, комитет, очевидно, был более пригоден не столько для решения неотложных вопросов, сколько для того, чтобы сдерживать возможную инициативу, особенно радикального характера. И три большевика – Г. Пятаков, И. Крейсберг, В. Затонский – согласились войти в коалиционный орган. «Помню, – пишет В. Затонский в воспоминаниях, – возвращаясь из какого-то собрания, решил зайти в комитет (РСДРП(б). – В. С.) узнать, нет ли каких новостей. Дорогой встретил комитетчиков с Пятаковым во главе. – Вот, – говорят, – кстати, ты по-украински говоришь. Идем! Спрашиваю: – В чем дело? Говорят: пойдем в Центральную Раду. От имени Украинских социал-демократов приходили в комитет Касьяненко Евгений и Неронович и предлагали соглашения с Центральной Радой» [177].

Так большевики в очередной раз прибегли к сотрудничеству с радовцами (предыдущие шаги подобного рода осуществлялись ими после упомянутой инструкции Временного правительства и в дни корниловщины), обязуясь со своей стороны не предпринимать активных действий в Киеве. Вот как, например, объясняет в написанных в 1920 г. воспоминаниях мотивы и цели вхождения в конце октября 1917 г. в Центральную Раду и созданный ею «Краевой комитет по охране революции» большевистских представителей тот же В. Затонский: «Основное наше требование к Раде было таким – не выпустить с Украины, а также с Юго-Западного и Румынского фронтов никакой военной части на подавление революции в Москве и Петрограде. Дело в том, что эти фронты были для нас наиболее ненадежными и мы знали, что керенщина, которая объединилась в борьбе против революции с корниловщиной, пытается опереться на части, которые стоят на Украине. Эту задачу, так сказать, пассивной помощи революционным центрам, мы могли бы легко осуществить в союзе с Радой, если бы она честно выполняла свои обязательства»[178]. Таким образом, тактика большевиков, их действия исходили из расчета на союз с Центральной Радой как организацией преимущественно революционной и демократической.

Совсем иначе подходили к заключению компромисса лидеры украинских партий. «Намечался даже новый курс внутренней политики, построенной на объединении всех социалистически-революционных элементов демократии, о чем свидетельствует, между прочим, вхождение в Комитет соц. – дем. большевиков, которые к тому времени стояли полностью в стороне от работы Центральной Рады, – считает П. Христюк. – Намечалось осуществление на Украине того лозунга, за который шла борьба на петроградском Демократическом совещании – образование однородного социалистически-революционного правительства на Украине» [179].

Если бы произошло то, на что надеялись в экстремальных условиях лидеры украинского движения, то, очевидно, в значительной степени был бы реализован курс, предначертанный Центральной радой. То есть концепция Украинской революции воплощалась бы в жизнь. Однако реалии оказались отличными от теоретических расчетов.

В частности, то, чем так гордились лидеры Украинской революции на предыдущий ее стадии, считая это одним из величайших достижений, – единство демократического фронта, согласие украинских партий с местными организациями общероссийских партий – в решающий момент обернулось непредсказуемыми последствиями. «Умеренные мелкобуржуазные элементы украинской и особенно неукраинской демократии остались, конечно, верны себе и начали принимать меры к тому, чтобы разрушить намеченный социалистический блок»[180]. В разных организациях они потребовали решительного противодействия поддержке социалистической революции и, в частности, в Малой раде 26 октября 1917 г. по инициативе М. Рафеса «вымучили» резолюцию с осуждением большевистского восстания в Петрограде и предостережением о недопустимости перехода власти к Советам рабочих и солдатских депутатов. «Этой резолюцией, – с сожалением констатирует П. Христюк, – был расторгнут только что образованный революционно-социалистический фронт»[181].

Таким, по мнению историка, оказался механизм образования в Украине трех фронтов: контрреволюционно-буржуазного, революционно-демократического (украинского) и большевистского (московского). Признание подобной расстановки сил (с различиями в квалификации, названиях) является общим для большинства историков Украинской революции. В рамки этой условной схемы они пытаются вписать и все события последних дней октября в Киеве, что оказывается не таким простым делом. Так, Д. Дорошенко, следуя в целом утверждению о существовании трех лагерей, высказывает интересное наблюдение: «Вокруг штаба военного округа объединились в одном лагере не только истинные приверженцы и защитники Временного Правительства, но и все те, кто относился одинаково враждебно как к украинцам, так и к большевикам. Их победа над большевиками в Киеве угрожала и украинцам. Русская революционная демократия (кроме большевиков) – кадеты, меньшевики, эсеры – все встали на сторону штаба военного округа»[182].

Иными словами, буквально за несколько дней произошли существенные сдвиги, которые откололи, перевели, по большей части во вражеский лагерь, значительные силы, на потенциал которых еще вчера рассчитывали вдохновители и руководители Украинской революции. Последнее обстоятельство не могло не сыграть своей роли, не сказаться на позиции Центральной рады, Комитета по охране революции, Генерального Секретариата. В частности, большевики, идя на объединение с Центральной радой, обязались не предпринимать каких-либо активных действий в Киеве. Но уже на следующий день, после принятия Малой радой упомянутой резолюции с осуждением восстания в Петрограде и обещанием «решительно бороться со всякими попытками поддержки этого восстания на Украине»[183], большевики оставили комитет.

Здесь же, на заседании Малой рады, Г. Пятаков заявил: «Бои на улицах Петрограда продолжаются уже 3 дня. Это свидетельствует, что там восстание не большевиков, а революционного пролетариата и войска. Карл Маркс высказывался против восстания парижского пролетариата в 71-м году, однако когда Парижская Коммуна взяла власть, он был на ее стороне. Выражаясь здесь против восстания петербургского пролетариата и войска, вы этим самым ударили и по нашей партии, и поэтому мы выходим из М. Рады, считая себя свободными. Но знайте, что, несмотря на все это, в тот момент, когда вы будете погибать под ударами русского империализма, мы будем с вами с оружием в руках»[184]. Последние слова были встречены громкими аплодисментами.

27 октября позиция Центральной Рады была еще раз подтверждена в обращении Генерального Секретариата «Ко всем гражданам Украины».

В тот же день на объединенном заседании Совета рабочих и Совета солдатских депутатов, проходившем в театре Бергонье, председательствовавший лидер киевских большевиков выступил с пространной речью: «Центральная Рада вонзила нож в спину революционного Петрограда, – говорил Г. Пятаков. – Это запомнится. Если Советы будут раздавлены, если Керенский в крови потопит восстание петроградских рабочих и солдат, то украинский народ надолго должен забыть о праве на самоопределение. К вам, товарищи-украинцы, рабочие и солдаты, обращаюсь, прежде всего, с горячим призывом не идти за Центральной Радой, ставшей на путь позорного соглашательства, а всеми силами поддержать восстание петроградских товарищей»[185].

Заседание приняло предложенную большевиками резолюцию с сочувствием петроградским рабочим и солдатам и заверениями в готовности поддержать их начинание. Документ завершался постановлением: «Организовать ревком Советов, передать ему всю полноту власти в Киеве, поручить ему всемерно проводить в жизнь постановления съезда Советов и подчинить его действия высшему контролю Киевских Советов Р. и С. Д., имеющих право переизбрать его в любой момент»[186].

В состав ревкома, за исключением нескольких левых эсеров, вошли только большевики – В. Затонский, А. Иванов, И. Кулик, И. Крейсберг, Я. Гамарник, Н. Лебедев, Л. Пятаков, а возглавил его Г. Пятаков. Сформированный орган перебрался в бывший царский дворец на Александровской улице, превратив его в свою опорную базу, завез туда 200 винтовок. Однако ничего более сделать не удалось.

Вечером 28 октября дворец был окружен войсками. Делегация от Центральной рады, городской думы, меньшевиков, эсеров и бундовцев потребовала выдачи оружия и освобождения дворца. Г. Пятаков, учитывая расклад сил и неудачное расположение Мариинского дворца (удаленность от «Арсенала» и других пунктов сбора революционных сил), склонялся к принятию выдвинутых условий, тем более что требования прекращения борьбы не было[187].

С мнением Пятакова согласились все члены ревкома, и во дворец вошли 12 юнкеров для принятия оружия. Вслед за ними в помещение ворвалась толпа вооруженных казаков, офицеров. Членов ревкома арестовали, начали издеваться, а потом под конвоем переправили в штаб Киевского военного округа.

Однако на заседании Киевского комитета РСДРП(б) совместно с представителями заводов и воинских частей 29 октября было восстановлено ВРК, в который наряду с А. Ивановым и В. Затонским, случайно избежавшими ареста, вошли М. Богданов, А. Карпенко, И. Кудрин, Друзякин [188] и др.

Ревком разработал план и взял на себя руководство восстанием. Была выпущена листовка, в которой ревком сообщил, что объединенное заседание киевских Советов рабочих и солдатских депутатов передало ему всю полноту власти в городе и поручило претворить в жизнь решения II Всероссийского съезда Советов. Листовка призывала трудящихся поддержать ревком в борьбе против сил Временного правительства. «Объединяйтесь же, – говорилось в документе, – здесь, в Киеве, вокруг комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, а по всей России – вокруг съезда Советов!»[189]

К вечеру того же дня по сигналу ВРК началось вооруженное восстание против сил штаба Киевского военного округа. Главной ареной стал Печерский район города. Решающую роль в восстании играли рабочие «Арсенала» и солдаты 3-го авиапарка. К ним присоединились восставшие других районов. На следующий день – 30 октября – в городе началась всеобщая забастовка рабочих и служащих. В ходе трехдневных уличных боев (ход борьбы на солидной документальной основе неоднократно воспроизводился в исторической литературе) войска штаба КВО были разбиты. Большинство воинских частей и штаб сдались восставшим[190].

Пожалуй, можно в чем-то согласиться с критическими замечаниями в адрес восставших и их руководителей, высказанных В. Верстюком: отсутствие единого плана, централизованного руководства, согласованности действий, высокой организованности и т. д.[191] Но и ставить под сомнение сущность происходящего в последние дни октября в Киеве, квалифицировать события лишь «локальными» «вооруженными инцидентами на Печерске» также вряд ли правомерно[192]. В результате автору остается только удивляться быстрой капитуляции достаточно многочисленного контингента войск штаба КВО.

Центральная рада в дни киевских боев заняла выжидательную позицию и удачно маневрировала.

Мнение, что вооруженные силы Рады принимали участие в восстании в союзе с большевиками, не имеет фактического подтверждения. Однако в последнее время такая точка зрения распространяется нередко со ссылками на О. Субтельного, который ход событий в конце октября – начале ноября 1917 г. излагает таким образом: «Не имея достаточно сил, чтобы разбить и Центральную Раду, и сторонников Временного правительства в Киеве, сплотившихся вокруг штаба армии, большевики решают на время сохранить хорошие отношения с украинцами, пытаясь одновременно покончить со штабом армии. 10 ноября (по новому стилю. – В. С.) в Киеве вспыхнули бои почти шеститысячных сил большевиков со штабом армии, в распоряжении которого было до 10 тыс. человек. В решающий момент Центральная Рада приказала 8 тыс. своих бойцов прийти на помощь большевикам, заставив штаб армии эвакуироваться из Киева.

Но большевики оторопели от удивления, когда Центральная Рада объявила, что берет на себя верховную власть во всех девяти губерниях, где украинцы составляют большинство»[193].

В действительности же, захваченная событиями врасплох, Центральная рада некоторое время колебалась, определяясь с линией поведения. Среди прочих факторов это обуславливалось и тем, что она, по крайней мере в начале, не могла чувствовать и не чувствовала себя уверенно в чисто военном отношении. Срочно отозванные с фронта украинизированные части (эшелон полубот-ковцев, батальон имени Т. Шевченко) прибыли в Киев только в начале ноября. «Но от них уже не было никакой помощи, – утверждает Д. Дорошенко. – Те украинские части, которые приходили в Киев, были уже утомлены физически и духовно и растлены большевистской пропагандой. На те полки, которые стояли в Киеве, надежда тоже была невелика: это показали ноябрьские события, когда украинские военные открыто проявляли симпатии к большевистскому делу»[194]. Поэтому 28 октября, не добившись от штаба округа назначения при нем комиссара от Комитета по охране революции на Украине с устранением комиссара Временного правительства Кириенко, а также того, чтобы штаб координировал свои действия с Украинским Генеральным войсковым комитетом, Центральна рада распустила Краевой комитет, передав его функции Генеральному секретариату: «Управление военными властями поручается Штабу округа под контролем комиссариата» [195].

Продолжая лавировать, Рада в ночь на 29 октября подписала со штабом военного округа соглашение, согласно которому передавала высшую военную власть в Киеве командующему округом. Правда, при последнем должна быть создана временная комиссия, «которая информируется обо всех приказах, касающихся намеренного употребления вооруженной силы в округе на случай политических и анархических выступлений». В комиссию должны войти по одному представителю от Генерального секретариата, Украинского Генерального войскового комитета, Украинского войскового съезда, Казачьего съезда, Киевской городской думы, Совета рабочих депутатов и другие лица, «которых начальник округа посчитает нужным пригласить»[196].

Не включаясь непосредственно в боевые действия, Рада во время большевистского восстания наращивала политический авторитет протестами против разгрома войсками штаба округа демократических организаций, ареста членов ВРК – большевиков, разъяснительной работой среди чехословацкой бригады, юнкеров, «ударников» и т. д.[197] Под натиском восставших, вследствие дипломатических и агитационных усилий Рады и процессов внутреннего разлада, части штаба Киевского военного округа, претерпев ряд ощутимых поражений, отступили, их руководство спаслось бегством из Киева.

В переговорах 31 октября – 1 ноября 1917 г., имевших целью установление мира в городе, обессиленные в ходе восстания большевики вынуждены были согласиться на все условия, выдвинутые Радой[198].

1 ноября 1917 г. Центральная Рада объявила себя краевой властью в Украине. В призыве, опубликованном Генеральным секретариатом, отмечалось: Центральна рада избрана всем народом Украины и выражает волю всей революционной демократии. По сути это краевой Совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов[199].

Г. Пятаков, которого вместе с арестованными коллегами юнкера были вынуждены освободить, приступил к исполнению обязанностей председателя Военно-революционного комитета. Он направил Совнаркому России радиотелеграмму, содержание которой свидетельствовало о надеждах на возможность избежать вооруженной борьбы с Центральной радой: «Дружным усилием большевистских и украинских солдат и вооруженных красногвардейцев штаб (Киевского военного округа. – В. С.) принужден сдаться. Мятежники раздавлены после большой ружейной, пулеметной и артиллерийской перестрелки… Лакеи Керенского попытались посылать различные части войск против украинцев и большевиков, но ни одна не пошла»[200]. На следующий день Военно-революционный комитет обратился к жителям Киева с призывом к мирному труду. А брат Георгия – Леонид Пятаков, ставший председателем ВРК Совета рабочих и солдатских депутатов, сменив на этом посту младшего брата, телеграфировал в Петроград Л. Троцкому: «В Киеве все спокойно»[201].

Последнее, конечно, не соответствовало действительности. «Было ясно, – писал о тех днях В. Затонский, – что схватка (с Центральной Радой. – В. С.) неизбежна, и у нас силы не было. Подстрекать массы против Центральной Рады было гораздо труднее, чем против белых, и тут надо сказать, что у многих среди нас не было полной уверенности, что с Радой надо было кончать вооруженной рукой»[202].

3 ноября под председательством Г. Пятакова состоялось объединенное заседание Исполкома Киевских Советов рабочих и солдатских депутатов. Большевики выступили с заявлением о необходимости установления по требованию масс власти Советов. Одновременно относительно организации власти в Украине они заявили, что признают краевой властью Центральную раду, однако лишь при условии обязательного созыва съезда рабочих, солдатских и крестьянских депутатов для «реорганизации Центральной Рады в Центральную Раду рабочих, крестьянских и солдатских депутатов»; последние являются реальной властью на местах и претворяют в жизнь постановления советского правительства и Центральной рады. Вместе с тем большевики поддерживали требование созыва Украинского Учредительного собрания[203].

По-разному можно оценивать осуществлявшуюся тактику (собственно, так и было долгие десятилетия в советской историографии – к согласию прийти так и не удалось). Принятые решения стали стержнем поведения киевских большевиков на целый месяц и, надо сказать, не один раз ставили Центральную раду в нелегкое положение. Однако оценивать тогдашнюю тактику однозначно не стоит. От нее в конце концов пришлось отказаться. Впрочем, как известно, так поступают всегда – тактику используют, когда она приносит эффект, и меняют в случае противоположного результата, или из-за возникновения новых обстоятельств и задач. Да и месяц для революционной эпохи – период длительный.

В целом же, за исключением Винницы, где левые элементы во главе с большевиками взялись в конце октября 1917 г. за оружие (правда, не под непосредственным влиянием событий в Петрограде, а по собственным, местным, локальным причинам, еще за пару дней до свержения Временного правительства, а последнее уже лишь стимулировало ход восстания)[204], ситуация не доходила до военной фазы. Это, впрочем, вовсе не означало, что господствовало спокойствие. Напротив, во многих населенных пунктах власть начала «перетекать» в руки сторонников власти Советов.

Местные большевистские организации, получив сообщение о победе вооруженного восстания в Петрограде, призывали трудящихся энергично поддержать революцию, активизировать борьбу за власть на местах, за воплощение в жизнь декретов и постановлений советского правительства.

Уже 27 октября газета «Звезда» опубликовала пламенное воззвание Екатеринославского комитета РСДРП(б). «Товарищи рабочие, солдаты, все трудящиеся! – говорилось в ней. – Пришло великое время осуществления идеалов революции. Все, как один, в поддержку героического революционного Петрограда, требуйте перехода власти в руки Советов!»[205] А через несколько дней в той же статье «Как могут поддержать революционную власть екатеринославские рабочие и крестьяне» отмечалось: «Крепкий, стальной фундамент для революционной власти создает только революционная работа рабочих, солдат и крестьян на местах. Если хотите, товарищи, сделать непобедимой Советскую власть, внедряйте, рабочие, немедленно в жизнь контроль над производством; организованно и планомерно, товарищи крестьяне, берите в свое ведение помещичьи земли; железной братской дисциплиной свяжите себя, братья-солдаты, в единую мощную силу. Только такая работа может здесь, в Екатеринославе, и во всей безграничной русской земле сделать непобедимой революцию, сделать жалкой и бессильной контрреволюцию – откуда бы она не исходила…»[206]

Под руководством большевиков трудящиеся Луганска, Макеевки, Горловки, Щербиновки, Краматорска, Дружковки, Марьевки, Голубовки, других городов и районов Донбасса, Левобережья (Нижнеднепровск), а также ряда населенных пунктов прифронтовой зоны установили власть Советов в первые же дни после Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде[207]. Причем этот своеобразный «красный пояс» имел отчетливую тенденцию к расширению и усилению влияния на всю Украину, поскольку охватывал основные промышленные центры и регионы, принципиально важные для жизнедеятельности целого края.

Все больше под контроль большевиков, левых эсеров, других представителей левого политического спектра попадали солдаты воинских частей Юго-Западного фронта и 8-й армии Румынского фронта, дислоцированных в пределах Украины.

Вышеотмеченное подтверждается материалами многочисленных сборников документов и материалов, воспоминаний, посвященных победе социалистической революции и установлению советской власти на местах[208], а также публикациями в тогдашней прессе[209]. В то же время они не позволяют согласиться с утверждением автора предисловия к изданию «Украинское национально-освободительное движение. – Март-ноябрь 1917 года», который считает, что «в начале ноября (1917 г. – В. С.) в Украине не оказалось силы, альтернативной украинскому национально-освободительному движению и его лидеру – Украинской Центральной Раде»[210]. Деформации в воссоздании объективной картины, возможно, связаны с тем, что национально-освободительное движение, действительно характеризовавшееся достаточной мощью, анализировалось в отрыве, без сравнения с другими общественными процессами в Украине, прежде всего с теми, которые концентрировались вокруг большевиков. А масштабность и влияние последних как минимум не уступали результативности деятельности тех элементов, которые выступали на стороне Центральной рады.

Поэтому такое «мирное» развитие событий таило в себе накопление очень опасной взрывной энергии, предвещало неотвратимое осложнение ситуации, неизбежный всплеск политических страстей.

163

См.: Исторический опыт трех российских революций. Кн. 3. Коренной переворот в истории человечества. Великая Октябрьская социалистическая революция. М., 1987; Зародов К. И. Три революции в России и наше время. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1983; Волобуев П. В. Выбор путей общественного развития: теория, история, современность. М., 1987; Гапоненко Л. С. Решающая сила Великого Октября. М., 1977; Смирнов А. С. Большевики и крестьянство в Октябрьской революции. М., 1976; Голуб П. А. Большевики и армия в трех революциях. М., 1977; Борьба за массы. Разработка левоблокистской тактики и борьба большевиков за ее осуществление в трех революциях в России: Пролетариат и средние городские слои. М., 1981; Борьба партии большевиков за создание политической армии демократической и социалистической революции (1905–1917). Киев, Одесса, 1983; и др.

164

См., напр.: Волкогонов Д. Ленин: Политический портрет: в 2 кн. Кн. 1. М., 1994. С. 276–279 и др.

165

См., напр.: В авангарді революційних мас: більшовики України на чолі народних мас України у Жовтневій революції. К., 1977; В борьбе за власть Советов на Украине. Из истории борьбы большевистских организаций за завоевание и укрепление Советской власти на Украине. К., 1977; Варгатюк П. Л., Курас И. Ф., Солдатенко В. Ф. В. И. Ленин и большевистские организации Украины в Октябрьской революции. К., 1980 За власть Советов на Украине. Из истории борьбы большевистских организаций (1917–1920 годы). К., 1988.

166

Второй Всероссийский съезд Советов Р. и С.Д.М.; Л., 1928. С. 113–153; Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. В огне трех революций. Из истории борьбы большевиков Украины за осуществление ленинской стратегии и тактики в трех российских революциях. К., 1986. С. 459–460.

167

Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ; Відень, 1919. С. 552.

168

Винниченко В. Відродження нації. Ч. ІІ. С. 64.

169

Там же. С. 63–66.

170

1917 год на Киевщине. Хроника событий. С. 309–311.

171

Робітнича газета. 1917. 27 жовт.

172

Нова Рада. 1917. 27 жовт.

173

1917 год на Киевщине. С. 311; Робітнича газета. 1917. 27 жовт.

174

Христюк П. Замітки і матеріали… Т. ІІ. С. 42.

175

Робітнича газета. 1917. 26 жовт.; Нова Рада. 1917. 27 жовт.

176

Народна воля. 1917. 27 жовт.; Нова Рада. 1917. 27 жовт.

177

Літопис революції. 1929. № 3. С. 142.

178

У дні Жовтня. Спогади учасників боротьби за владу Рад на Україні. К., 1967. С. 3.

179

Христюк П. Замітки і матеріали… Т. ІІ. С. 43.

180

Там же.

181

Христюк П. Замітки і матеріали… Т. ІІ. С. 44.

182

Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923 рр. Т. І. Ужгород, 1932. С. 161.

183

Нова Рада. 1917. 28 жовт.

184

1917 год на Киевщине. Хроника событий. С. 295.

185

Там же. С. 324–325.

186

Киевская мысль. 1927. 28 октября.

187

Кулик И. Октябрьские дни в Киеве // Летопись революции. 1922. № 1. С. 40–41.

188

Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Февраль 1917 – февраль 1918 г.: Хроника важнейших историко-партийных и революционных событий: в двух частях. Ч. 2-я Большевики во главе трудящихся в период борьбы за установление Советской власти в Украине. К., 1982. С. 59–60.

189

Большевистские организации Украины, (март-ноябрь 1917 г.). С. 750.

190

1917 год на Киевщине: Хроника событий. С. 338–348; Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Февраль 1917 – февраль 1918 г. Ч. 2-я. С. 12–15, 23–26, 37–39, 49–51, 59–61, 70–71, 79–81, 93–94.

191

См.: Верстюк В. Ф. Центральна Рада: Навчальний посібник. С. 200.

192

Там же.

193

Субтельний О. Україна: історія. К., 1991. С. 305.

194

Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923 рр. Т. І. С. 371.

195

Робітнича газета. 1917. 4 листоп.; 1917 год на Киевищине. С. 329–331.

196

1917 год на Киевщине. С. 337–338.

197

Там же. С. 337, 338, 347, 351, 352, 356, 357.

198

Робітнича газета. 1917. 2 листоп.

199

1917 год на Киевщине. С. 353.

200

Там же. С. 354.

201

Там же. С. 356.

202

Літопис революції. 1929. № 4 (7). С. 150.

203

1917 год на Киевщине. С. 357.

204

Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Февраль 1917 г. – февраль 1918 г. Хроника… Ч. І. С. 674–675; Ч. ІІ. С. 15, 27, 40, 53, 62–63.

205

Звезда. (Катеринослав), 1917. 27 октября.

206

Звезда. (Катеринослав), 1917. 27 октября.

207

См.: Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. Февраль 1917 г. – февраль 1918 г. Ч. ІІ. С. 23, 30–37, 40, 46, 78.

208

Борьба за Советы на Екатеринославщине: Сб. воспоминаний и статей. Днепропетровск, 1927; Борьба за Октябрь на Артемовщине: Сб. воспоминаний и статей. Харьков, 1929; Победа Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской власти на Украине: Сб. док. и материалов. К., 1951; Боротьба за перемогу Радянської влади на Україні: Збірник спогадів учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції. К., 1957; Борці за Жовтень розповідають: Спогади учасників боротьби за владу Рад на Катеринославщині. К., 1957; Великая Октябрьская социалистическая революція на Украине: Сб. док. и материалов. Т. ІІ. Октябрь-декабрь 1917 г. К., 1957; Октябрь в Екатеринославе: Сб. док. и материалов. Д. 1957; Боротьба за владу Рад на Поділлі (березень 1917 – лютий 1918 р.): Документи і матеріали. Хмельницький, 1957; Большевистские военно-революционные комитеты. М., 1958; Незабутні роки: Спогади учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції та громадянської війни на Україні. К., 1967; Октябрьская революция и армия: Сб. документов. М., 1972. Военно-революционные комитеты действующей армии. 25 октября 1917 г. – март 1918 г.: Сб. документов. М., 1977.

209

См.: Солдатенко В. Ф. Идти впереди всех. Из опыта борьбы большевистской прессы Украины за победу социалистической революции. К., 1986. С. 129–141 и др.

210

Український національно-визвольний рух. С. 29.