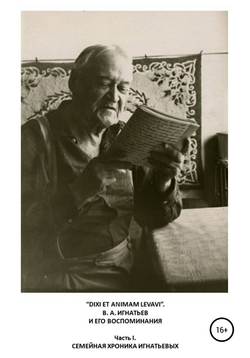

Читать книгу «DIXI ET ANIMAM LEVAVI». В. А. Игнатьев и его воспоминания. Часть I - Василий Алексеевич Игнатьев - Страница 8

Часть I. Семейная хроника Игнатьевых

Антонина Ивановна Тетюева[111]

ОглавлениеВ жизни иногда бывает так: начинаешь вспоминать о ком-либо из близких людей, и вдруг окажется, что воспоминания получаются разбросанными и случайными, а хотелось бы восстановить в памяти живой и полный образ этого человека; и тогда в душе возникает досада на себя: почему я в своё время не позаботился о том, чтобы собрать об этом человеке более полные сведения и обида за него: почему я был так невнимателен к нему. В таком именно положении оказался автор этой заметки, задавшись целью восстановить в памяти образ своей тётушки – Антонины Ивановны Тетюевой.

У нашей матушки были два брата и одна сестра, моложе её на десять лет. По обычаю тех лет, младшая сестра была крестницей старшей сестры и всегда любезно называла её крёстнинькой. Вот эта крестница нашей матушки и была нашей тётушкой Антониной Ивановной. Из всей нашей родни по линии отцовской и материнской никто другой не стоял так близко к нашей семье, как тётушка А. И.: она не один раз бывала в нашей Тече, довольно часто писала письма нашим родителям; через неё наша матушка получала сведения о жизни своих братьев.

Различные судьбы были у сестёр. Наша матушка после выхода замуж навсегда покинула родное Прикамье и родную Покчу около Чердыни. Всю свою жизнь она прожила в Зауралье, на границе с Сибирью, в совершенно других природных условиях, чем те, которые были у ней в детстве. Окружённая большой семьёй, она всю свою жизнь без остатка отдала семье. У автора этой заметки до сих пор сохранились в памяти картина обеденного застолья в нашей семье, которую можно назвать символизирующей жизнь нашей матушки. Семья за столом, в кухне, недалеко от кухонной печи. В головной стороне стола сидит отец, по трём сторонам – шесть человек детей и в уголке, ближнем к печке, на «притыке» сидит, вернее сказать – время от времени присаживается наша матушка. Здесь её боевое место. Чашка с супом или тарелка с кашей моментально пустеют, и наша матушка то и дело вновь и вновь наполнует их, лишь на минуту присаживаясь к столу для принятия пищи; в основном же она обедала после того, как все выходи[ли] из-за стола. А длинные вечера? Которые она проводила за чинкой белья! И так вся жизнь! Всё для семьи!

Совсем иначе сложилась жизнь нашей тётушки Антонины Ивановны и самым главным отличием в её судьбе было то, что она на всю жизнь осталась одинокой и прожила всю свою жизнь в Перми, работая в больницах или частным образом, приватно, как тогда говорили, «сестрой милосердия». Почему именно так, а не иначе сложилась жизнь нашей тётушки; где она училась профессии «сестры милосердия» и вообще где и как она получила образование – это осталось автору сего не известным, и вот поэтому то он и сожалеет теперь о том, почему он в своё время не выяснил эти вопросы. Чего проще было тогда взять и расспросить об этой тётушку, но молодость эгоистична: она живёт настоящим моментом, не вдаваясь в то, как получилось это настоящее.

Моё первое знакомство с тётушкой произошло ещё в детские годы в один из приездов её в нашу Течу. У тётушки был туберкулёз лёгких, пока что в скрытой форме и она периодически, через года два-три приезжала на кумысный курорт в Усть-Караболку, находившуюся верстах в сорока от Течи; а после курорта она приезжала к нам погостить на месяц. Первое впечатление моё от встречи с тётушкой было такое, что мне показался приезд её к нам появлением человека из какой-то другой страны: всё в ней было не то, к чему мы привыкли в деревне – одежда, причёска, манера держаться, даже отдельные предметы обихода – чемоданчик, сетка, ремешки, рюкзак – всё казалось не «нашим», не деревенским. Позднее я понял, что тогда я первый раз в жизни подметил различие между городом и деревней, и город, а также жизнь в нём мне впервые представились различными, противостоящими деревне. В дальнейшем я много раз слышал о тётушке от брата Алексея, который учился в Пермской семинарии и бывал у неё. И вот, наконец, и я перекочевал в Пермь для продолжения образования в семинарии и, таким образом, получил возможность встречаться с тётушкой. В это время, в возрасте 15–16 лет, я уже не был таким «дикарём», деревенским мальчишкой, как в детстве, и, как говорится, [привык] и к городу и городской жизни, и тётушка уже не казалась мне какой-то отгороженной от меня «феей». Она в это время уже не была на постоянной работе, а получала какую-то незначительную пенсию по болезни, вроде четырёх рублей в месяц, и только время от времени частым образом прирабатывала на жизнь. Жила она далеко от семинарии и я реденько отправлялся в «путешествие» к ней в свободные часы, т. е. между двумя и пятью часами дня. Сначала я шёл на Слудскую площадь, подходил к самому высокому спуску с неё в южную часть города, спускался по деревянной лестнице со многими ступеньками и дальше шёл до конца улицы, пересекая несколько по перечню улиц, и, наконец, поднимался на второй этаж деревянного дома по лестнице со двора. Здесь и обитала моя тётушка. Жила она в этом доме, очевидно, не на правах квартирантки, а скорее – на положении домовницы и занимала не комнату, а каморку, в которой на уплотнении стояли её кровать, прикрытая одеяльцем собственного её вязания, столик, и два стула, угловой столик, со швейной машиной на нём, на стенах одеяние, завешанное простынёй и на оконце какие-то цветы. Всё у неё было в порядке и в абсолютной чистоте. Тётушка встречала меня всегда приветливыми словами: «А! Васенька пришёл»… и начинала хлопотать об угощении. Потом начинались беседы. О чем мы с ней тогда беседовали, я теперь не помню. Вероятно, о том, что пишут из Течи. Других тем для беседы не могло быть: я не был знаком кроме неё ни с дядями, ни с тётями по маминой линии; для меня был чуждым врачебный мир, с которым она была связана по своей профессии, а семинария не могла для неё иметь никакого интереса. Теперь я знаю, что ещё могла быть тема для нашего разговора, и не могу себе простить, почему я тогда не спросил у ней о её жизни: как она училась, где, как она сделалась «сестрой милосердия», почему она осталась одинокой и т. д. Но молодость эгоистична: она живёт только настоящим. Я видел у тётушки иногда на столе книжку для чтения – почему я не поинтересовался, что она читает?[112] Только однажды, не помню, по какому случаю зашла речь о ректоре семинарии Добронравове, и тётушка рассказала мне, как она ухаживала на дому за больной дочерью его Лией. У ректора было два сына и три дочери. Две дочери носили библейские имена – Рахиль и Лия. Последняя была его любимицей и умерла от скарлатины. «Как он убивался и плакал» – рассказывала о ректоре тётушка по поводу утраты этой дочери. Моё воображение, несмотря на все усилия, не в состоянии было представить нашего ректора – грозного великана – плачущим. Раненный могучий лев – так образно я мог представить ректора убитым его горем.

Мне приходилось иногда видеть тётушку в кругу её близких знакомых и друзей, вероятно, тоже медицинских сестёр. Она оживлялась и в эти моменты она казалась мне не одинокой, а окружённой семьёй. Подруги весело беседовали, смеялись, разговаривали о знакомых врачах, о больных, с которыми имели дело. Таким образом и я volens-nolens[113] посвящался в разные медицинские новости города. Я радовался за тётушку, что вот она не одна и мне было приятно видеть её весёлой и жизнерадостной. Иногда у подруг в компании появлялась мысль сходить в оперу, и тут начинались разговоры о певцах-кумирах, о любимых операх, составлялись планы похода в театр. Да, тут именно затевался поход, коллективный, со всеми подробностями его организации вплоть до подготовки костюмов и т. д. Нигде в мире, вероятно, не было таких поклонников оперы, какие были в Перми. Нигде в мире, вероятно, не обожали так лирических теноров, как в Перми.

Я был однажды у тётушки, так сказать, на производстве – в Александровской больнице, где она временно заменяла одну заболевшую медицинскую сестру. Здесь всё было для меня новым и необычным: палата с больными, куда мне разрешили пройти, и тётушка в большой комнате мне показалась маленькой, время от времени снующей между рядами кроватей. И здесь, на «людях» она мне опять казалась не такой одинокой, как в той каморке, в которой я её чаще видел.

Во время русско-японской войны тётушка была сестрой милосердия на фронте. Она была в Харбине, Мукдене в госпиталях, которые находились вблизи высшего командования. Она встречалась с главнокомандующим генералом Линевичем[114], назначенным вместо Куропаткина.[115] Она ничего не рассказывала об этой позорной войне. Почему? Может быть, потому, что воспоминания были неприятными, тяжелыми. Но почему я, зная о том, что она была на войне, ни разу не расспрашивал её об этом? Почему? Может быть, потому же, по чему и она не рассказывала об этом: стыдно было говорить о пережитом позоре. Что стоила только гибель адмирала Макарова[116] и художника Верещагина![117]

Тётушка была единственным посредником между нашей семьёй и своими братьями – Иваном и Василием. Больше всего забот ей доставляла судьба младшего брата – Василия Ивановича. Он был талантливый человек, музыкант, композитор, но семейная жизнь у него сложилась неудачно. Брат Алексей, когда учился в семинарии, бывал у него в Нердве и Полазне и был свидетелем неладов между ним и женой его Аллой Петровной. В результате дядя схватил туберкулёз, медленно таял и скончался, кажется, в Полазне. Тёмное дело семейные отношения, но тётушка винила во всём Аллу Петровну, даже и в том, что дядя под конец злоупотреблял вином. «Едва дождалась смерти мужа, как через окошко вылезла и ушла к своему любовнику» – так саркастически отозвалась тётушка об Алле Петровне по поводу смерти дяди (в роли возлюбленного имелся в виду учитель того села). Это был единственный случай из моих встреч с тётушкой, когда, как говорится, она «вышла из себя» и запальчива это сказала мне, юноше 18–19 лет, и притом спустя примерно полгода после смерти дяди. Для меня это было очень необычным, потому, что я привык слышать всегда спокойный и какой-то по особенному душевный голос тётушки. Только горе, большое горе и неизбывное, очевидно, вывело тётушку из состояния её равновесия и обычного такта. Всю глубину этого горя я увидел ещё дома, когда было получено печальное тётушкино письмо с извещением о смерти дяди, и когда наш домик огласился безудержными рыданиями матушки. Лет за пять или шесть до этого тётушка тоже извещала моих родителей о смерти старшего брата матушки – Ивана. Так, расставшись со своими братьями в юности, наша матушка с ними в жизни уже не встречалась, а получала только печальные извещения о их смерти, а посредником между сестрой и братьями была тётушка: она в своих письмах сообщала то или другое о жизни братьев.

Со смертью братьев на тётушку легки новые заботы о сиротах умерших. У дяди Ивана остался круглым сиротой приёмный мальчик, взятый при приюта – Борис, по некоторым признакам не «русского» происхожения. Он остался, не получив устойчивых навыков воспитания, не по летам развитый, балованный. Никто официально не был назначен его опекуном, но тётушка, как, вероятно, и всякая на её месте другая тётушка, в силу такого своего положения, считала себя опекуном Бориса, зная, что наша матушка переобременена своей семьёй. Борис же прежде всего бросил учение и рано, в возрасте 15–16 лет, занялся бродяжничеством: то он объявлял себя артистом какой-то кочующей труппы, то каким-то служащим и т. д. Некоторые время после смерти дяди до бродяжничества он летом приезжал к нам в деревню, жил у дяди Василия и на короткое время бывал у тётушки. Сделавшись «бродягой» и ведя беспутную жизнь, чем он даже рисовался, он, зная, что у тётушки остались кое-какие мелкие вещи из наследства дяди Ивана, приходил к тётушке и вымогал эти вещи, чтобы пропить их. Оставалась последней из выдаваемых ему вещей – икона с серебряной ризой, и он явился за тем, чтобы снять серебро и продать, а деньги пропить.

Несмотря на свою безграничную мягкость и доброту, тётушка прощала Бориса и он больше никому из нас не показывался на глаза. Ходили слухи о том, что, в конце концов, он сложил свою голову во время первой империалистической войны на одном из фронтов её.

У дяди Василия осталась дочь – Милица. Мать её, Алла Петровна, вышедши замуж за учителя, можно сказать, бросила девочку на попечение тётушки, которая устроила её, как сироту, учиться на казённый счёт в епархиальном училище, а на летние каникулы Милица ездила к нам в Течу. После смерти тётушки в судьбе Милицы принял участие наш дедушка – протоиерей Иван Алексеевич Никитин, а дальнейшая судьба её осталась не известной.

Так, нашу тётушку Антонину Ивановну тоже не «миновала чаша» забот и хлопот, которые, очевидно, природой определены всем тётушкам и входят в самое название «тётушки», в самое понятие о ней.

«Снег на голову».

В 1905 г. нашу семью постигли два несчастья: пала корова от бешенства и пала лошадь. В виду того, что семья пользовалась молоком от бешеной коровы, наш земский врач – Меньшиков Алексей Семёнович – всех нас в количестве восьми человек направил в Пермь на прививки от бешенства, выхлопотав на это пособие. И вот вся эта наша орава, как «снег на голову» обрушилась на голову тётушки. Были и радость и хлопоты. Тётушка нашла для нас какую-то избушку у одной из своих знакомых, где мы могли только в повалку спать на полу. Двадцать дней мы принимали уколы. Было много воспоминаний у наших родителей: ведь начало служебной деятельности у отца было в Перми. Были встречи с Досмановым, дедушкой Никитиным. Сколько забот и хлопот было у тётушки. Отец наш был тогда в Перми в последний раз, а матушка приезжала ко мне в семинарию в бытность мою помощником инспектора со старшей сестрой и племянницей, но тётушки уже не было в живых.

Смерть тётушки

Я учился в Казанской духовной академии и получил письмо от брата Николая из Перми с печальным извещением о смерти тётушки. В письме была приписка о том, что она умирала тяжело, а именно: по словам присутствующих при этом сиделок больницы, она кричала: «Не хочу умирать!» Это было в 1910 г.

Прошло уже полвека, а образ тётушки Антонины Ивановны стоит перед моим умственным взглядом. Вот сижу я в её каморке и пьём чай с неизменным вареньем из рябины. Никогда бы я да, вероятно, и никто другой не подумал бы, что может быть варенье из рябины – сочетание горечи и сладости, а вот у тётушки я пил чай именно с таким вареньем, пил с наслаждением, и это варенье навсегда у меня ассоциируется с тётушкой. Так бывает в жизни, что какая-либо деталь так запоминается навсегда в связи с личностью кого-либо. В нашем семейном альбоме хранились две карточки с тётушки: от её молодых лет и в пору, когда болезни наложили на её облик свои неизбежные черты, особенно, когда на лице у ней на одной щеке появилось пятно величиной с пятак – экзема. Припоминая вид тётушки на первой карточке – вид цветущей девушки[118] – и видя её одинокой в её каморке, я часто думал, почему она осталась одинокой. Спросить постеснялся, а теперь жалею, потому что чувствую, что мне чего-то недостаёт для восстановления полного образа тётушки, а все мои отдельные моменты воспоминаний о ней не имеют внутреннего единства.

Сравнивая столь различные судьбы сестёр: моих матушки и тётушки – а также и из наблюдений над другими случаями в жизни, я приходу иногда к мысли о том, что в области нравственного мира, а именно того, что касается судьбы людей тоже, может быть, есть какой-то закон, вроде закона средних температур, или среднего выпадения атмосферных осадков, по которому если в одном месяце, скажем, выпало больше, чем следовало осадков, то в другом выпадет меньше и наоборот, т. е. я хочу сказать, что в судьбе двух сестёр многодетность одной из них уравновешивалась одиночеством другой. Но чувствую, что я забираюсь здесь в области метафизики.

2/XII – [19]60 г. 9 ч[асов] вр[емя] св[ердловское]

ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 708. Л. 55–64 об.

112

Текст зачёркнут автором.

113

volens-nolens – по-латински волей-неволей.

114

Линевич Николай Петрович (1839–1908) – русский военный деятель, генерал от инфантерии. Главнокомандующий сухопутными и морскими вооружёнными силами, действующими против Японии в 1905–1906 гг.

115

Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии, военный министр, главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами во время русско-японской войны. Командовал в сражениях при Ляояне, Шахэ, Сандепу и Мукдене, последовательно проиграв их все.

116

Макаров Степан Осипович (1849–1904) – русский военно-морской деятель, полярный исследователь, вице-адмирал. Командующий Тихоокеанской эскадрой, погиб во время русско-японской войны.

117

Верещагин Василий Васильевич (1842–1904) – русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов. Погиб вместе с вице-адмиралом С. О. Макаровым при взрыве на мине броненосца «Петропавловск» на внешнем рейде Порт-Артура.

118

Из очерка «Тётушка Антонина Ивановна» в составе «Автобиографических воспоминаний» в «свердловской коллекции» воспоминаний автора: «У нас была карточка с неё ещё в цветущую пору её жизни. Снимок был отпечатан на бумаге с розовой окраской, и тётушка изображена на нём во всей своей красоте: в нарядных одеяниях, с модной причёской и веером, устремлённым куда-то вдаль. Такой и сохранилась она в моей памяти» // ГАСО. Ф. р-2757. Оп. 1. Д. 386. Л. 46.