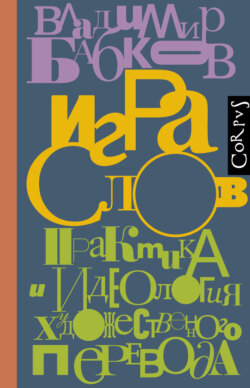

Читать книгу Игра слов. Практика и идеология художественного перевода - Владимир Бабков - Страница 8

I. Подход

Система приоритетов

Автор

ОглавлениеЕсть еще на свете люди, считающие, что единственно важное в книге – это кто кого убил и кто на ком женился, но таких чудаков, слава богу, довольно мало. Остальные понимают, что в литературе важна не только сама история, но и то, как нам ее рассказывают. Впрочем, так же нередко бывает и в жизни. Вот выразительная зарисовка на эту тему из хрестоматийной новеллы Герберта Уэллса “Дверь в стене” (H. G. Wells, The Door in the Wall):

Эту историю о Двери в Стене поведал мне Лайонел Уоллес. Я услышал ее от него во время доверительной вечерней беседы не более трех месяцев тому назад, и тогда мне подумалось, что это правда – во всяком случае, с его точки зрения.

Он говорил так просто и искренне, что ему невозможно было не поверить. Однако наутро, у себя дома, я проснулся в другом настроении; лежа в постели, я вспоминал рассказ своего друга, уже лишенный убедительности его тихого серьезного голоса и не подкрепленный мягким сиянием уютной лампы под абажуром и тенями, которые со всех сторон обступили нас и те приятные глазу предметы, что остались от нашего совместного ужина: бокалы, салфетки, блюдо с недоеденным десертом, – на час-другой превратив все это в крошечный яркий мирок, начисто отрезанный от будничной реальности, и теперь он показался мне совершенно невероятным. “Да он меня разыгрывал! – воскликнул я, а потом: – Но как же здорово у него получилось!.. Вот уж от кого не ожидал!”[2]

Читая книгу, мы не видим и не слышим ее автора в буквальном смысле и уж тем более не можем похвастаться, что предварительно отужинали с ним вместе в уютной викторианской гостиной. Однако хорошие писатели умеют колдовать и вполне способны незаметно перенести нас из будничной реальности в совершенно другой мир. И его обаяние – то самое, под действием которого мы и пытаемся описать этот мир на своем языке, – целиком и полностью зависит от личности его создателя.

Говоря о личности создателя книги, я вовсе не имею в виду его реальный облик. Конечно, речь идет “всего лишь” о манере письма автора, о его стиле; но, как сказал Жорж де Бюффон, “стиль – это человек”. Бюффон был естествоиспытателем и произнес свое знаменитое изречение совсем по другому поводу, однако и к нашему случаю оно подходит как нельзя лучше. За любым текстом, особенно художественным, всегда маячит образ того, кто его создал. Впрочем, это верно вообще для всякого произведения искусства: мы любим стихи Пушкина за то, что это Пушкин, музыку Стравинского – за то, что это Стравинский, а картины Ван Гога – за то, что это Ван Гог (не зря коллекционеры живописи напрямую отождествляют картины с написавшими их художниками, так и говоря: “За последние годы я приобрел трех ван-гогов и парочку поллоков”). И литература тут не исключение.

Читая книгу, мы знакомимся с ее автором на глубоком психологическом уровне, и внешние особенности его стиля значат тут примерно столько же, сколько походка и черты лица наших знакомых в обычной жизни. Как переводчики мы обязаны воспроизводить эти внешние особенности в меру своих сил, а также возможностей родного языка, но суть заключается не в них. В быту мы говорим, что хорошо узнали человека, не тогда, когда нам удается запомнить, что у него карие глаза и странная привычка теребить в задумчивости мочку правого уха, а тогда, когда начинаем понимать его отношение к миру и можем угадать, что он скажет и как поведет себя в определенной ситуации. Разница между литературой и жизнью состоит в том, что в жизни мы все (ну, или почти все) носим маски, за которыми с большим или меньшим успехом прячем свое настоящее лицо, а за написанным тобой текстом, особенно художественным, спрятаться очень трудно. Если ты пессимист, это станет ясно почти сразу, если чужие беды вызывают у тебя саркастическую усмешку, ты ее не скроешь, а если тебе вздумается кривить душой, проницательный читатель непременно тебя раскусит.

Я вовсе не утверждаю, что автор понравившейся нам книги обязательно должен выглядеть в наших глазах приятным человеком. Но для того, чтобы нам захотелось перевести его сочинение, он должен чем-то нас подкупить. Если автор нас подкупает, мы его покупаем – и в прямом смысле, и в том, какой имеют в виду практичные американцы, когда говорят о покупке идей и мнений. И только в этом случае мы можем удачно сыграть его роль, то есть выполнить перевод так, чтобы передать читателям свои ощущения.

Осваивая технику перевода и редактирования, мы многое узнаем и о писательском ремесле. Но и для писателя, и для переводчика техника – только средство. Как мертвая вода, она может срастить воедино куски разрубленного тела, но на большее не способна. Чтобы оживить написанное, необходима вода другого сорта, таинственная эссенция, которая загадочным образом передается от писателей нам, переводчикам, а от нас – читателям наших переводов. Поэтому всякий раз, выбирая удобный прием для решения очередной технической задачи, мы должны внимательно прислушиваться к своему внутреннему голосу, который нередко шепчет нам: да, прием замечательный, но для этого автора он не годится.

И именно поэтому автор для нас важнее всего – в том числе и любых языковых правил.

2

Везде, где имя переводчика не указано, перевод принадлежит автору этой книги.