Читать книгу Возрождение церковной жизни в Сибири. По страницам дневников архимандрита Серафима (Александра Егоровича Брыксина), в схиме Иринея - Гульшат Назифовна Суханова, Елена Васильевна Казанцева, Владимир Николаевич Васильев - Страница 25

Глава II. Избрание и служение

Вместо Саратова в Новосибирск

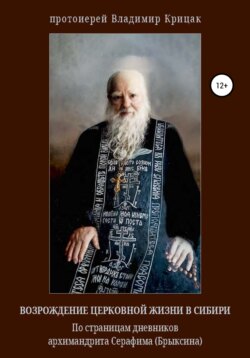

Игумен Мисаил (Томин) в схиме —архимандрит Серафим

Оглавление10

(21 ноября 1923 года – 20 января 2013 года)

Игумен Мисаил в схиме – схиархимандрит Серафим (чтобы не путать читателя, в этой главе будем избегать схимнического имени), в миру Михаил Константинович Томин, родился в бедной крестьянской семье в селе Бараково Шарлыкского района 8 ноября 1923 года по старому стилю, под праздник святого Архистратига Божия Михаила. Был первым сыном своих родителей – Константина Леонтьевича и Александры Григорьевны Томиных. Крестили его в тот же день, так как боялись, что не выживет.11

Михаил с детства тянулся к священству и монашеству, о чём рассказал в воспоминаниях.

– Я большой подсвечник пономарский не мог ещё поднять. Кадило длинное было, держал его выше головы. Однажды я на малом входе на вечерне впереди батюшки Царскими дверями зашёл в алтарь, стою у престола с подсвечником.

А батюшка зашёл, поцеловал престол и говорит:

– Мать Алевтина, мать Алевтина! Мишунька священником будет!

Шести лет я пел дискантом в храме. Стоя на табуретке, читал Апостола, часы. Батюшка меня очень любил. Зимой, в буран, носил в церковь в тулупе. А как я начал ходить в церковь, то уже не пропустил ни одного дня. Ставили меня на табуретку посреди церкви. Пел и читал. Перед амвоном пели: альтом – Ольга, девушка лет 15 ти, а вторым голосом – моя двоюродная тётя Поля, которая меня нянчила. Чудное было пение.

После службы батюшка подымет меня, целует, целует меня, расплачется и говорит:

– Мать Алевтина! Если бы не безбожная власть, я бы его на Афон отправил.

Ярким впечатлением о детстве у о. Мисаила была праведная жизнь священников села Бараково – Григория Малахова и Иоанна Сурайкина и искренняя вера односельчан.

Не раз он посещал старицу Зосиму (Эннатскую) (в миру Евдокия Яковлевна Суханова, 1820—1935 годы жизни), село Сенцовка, Шарлыкский район, Оренбургская область). В то время в Оренбуржье было много обновленческих приходов, но в Бараково обновление не приняли.

Владыка Андрей (Ухтомский) (1873—1937), епископ Уфимский, один из ревностных борцов с обновлением, обходил свои приходы, которые не признавали обновленцев.

Он пешком пришёл в Бараково примерно в 1932 году. В простой рясочке, с палочкой в руках, в скуфеечке, в лаптях.

Всё село сбежалось:

– Владыка, Владыка Андрей!

Встречают, берут благословение. Под трезвон колоколов торжественно встречали, священник вынес блюдо с крестом. Владыка Андрей зашёл Царскими дверями, а я сбоку привстал. Он снял скуфейку и мне надел. У меня голова была небольшая, скуфейка скрыла меня с головой. А батюшка Григорий говорит:

– Владыка, сними с Миши скуфеечку.

А он, смеясь: – Нет, нет, пусть носит. Он будет монахом.

При одном из арестов данная Владыкой скуфеечка потерялась, о чём я горько сожалел.

Отца Григория Малахова перевели в другой приход – в село Максимовка Матвеевского района, там его арестовали и расстреляли. Матушка его замерзла на улице, ибо из жителей никто не принял её, боясь репрессий. В Бараково прибыл отец Иоанн Сурайкин. Духовной жизни был батюшка. С матушкой жил на квартире, дом священнический к тому времени отобрали, сельсовет сделали.

Тоже ревностный был батюшка, обладающий даром слёзной молитвы. Только начнет читать акафист, слёзы так и польются градом, проплачется и лишь потом продолжает читать.

Что за жизнь была! Царствие Божие! И как всё оборвалось.

7 апреля 1934 года Михаил был арестован. На праздник Благовещенья в церковь съехались верующие из 20 сёл, так как почти все церкви в округе были уже закрыты, так что храм не вмещал людей. В четыре часа утра стали звонить колокола, и до 13 часов дня длилась служба.

Когда Миша шёл в храм в стихаре, то увидел, как батюшку о. Иоанна вывели из алтаря два сотрудника НКВД. Арестовали также старосту, двух монахинь, забрали и десятилетнего Мишу. Всех арестованных закрыли на замок в сарае, где они просидели три дня. Шапка мальчика осталась в алтаре, а под стихарем была надета шубёнка.

Батюшка одел на Мишу свою скуфью, а сам без скуфьи мёрз. Через три дня батюшку расстреляли, остальных осудили на три года тюрьмы. Михаила освободили по малолетству. Когда ночью он, пройдя по морозу семь километров, вбежал в дом, отец, взяв плеть, так выпорол мальчика, что стихарь на нём был изрублен, как топором. Три месяца Миша провалялся на печке без движения.

Отец выгнал Михаила из дома. Отрок построил себе келью во дворе и стал мастерить вёдра, табуретки, шкафы, столы, клал печи, крыл жестью крышу, работал кузнецом, краснодеревщиком, портным. Увидит какую-либо вещь – лучше сделает. С мальчиками он не дружил, на улицу не ходил, на речках не был. Никогда не был ни в кино, ни в театре. С детских лет никогда не нарушил ни среды, ни пятницы.

Никогда в жизни в день три раза не кушал, всегда два раза. Никогда не кушал ни сметану, ни масло коровье. Рыбу – редко, когда сухую вкушал, жирное есть не мог.

С 1938 года по 1941 год Михаил занимался в родном селе Бараково разными ремесленными работами и здесь прошёл первую школу жизни. Проучившись четыре класса в старой бараковской школе (до революции она была церковно-приходской), Михаил в 5—7 классах учился в Илькульгане. В 7 классе он учился всего 42 дня из-за гонений.

Первым духовным наставником Михаила был старец Андрей Егорович Варламов (1870—1956 годы). Афонский послушник, ещё до революции посланный в Россию для сбора пожертвований, он так здесь и остался, когда началась германская война и невозможно было вернуться на Афон.

Старец Андрей 28 лет скрывался от богоборческой власти в родном селе Илькульган Шарлыкского района Оренбургской области. Жил в подполье, и даже родные его не знали, что он находится рядом.

– Я к старцу, – вспоминал игумен Мисаил, – по ночам бегал, днём было небезопасно, могли проследить. Но Господь хранил батюшку. Бывало, окружат милиционеры дом, где он в подполье скрывался, я со страху чуть не плачу, а старец спокойно мне говорит:

– Не бойся, Мишунька, они меня не найдут, а тебя увезут, так ты им семь печек сложи, они и отпустят.

Так всё и выходило. От старца их Господь отведёт, а меня арестуют. В тюрьме побьют немножко, я им печки сложу, и они меня отпускают. Печки я с девяти лет начал самостоятельно класть. Русские печки, голландки (трех-, пяти-, семи-, девятиоборотные), контрамарки в железном футляре – всё умел. Сейчас это ремесло уже совсем забыто. А жаль, ведь какой дом без печи, без семейного очага.

В августе 1941 года был призван в ряды Красной Армии и отправлен в строительный батальон на станцию Колтубановка Чкаловской области. Там довелось пережить первую лютую военную зиму.

В строительной части были одни старики и несовершеннолетние.

– Я, как наиболее способный, был назначен прорабом. Жили в выстроенных своими силами землянках. Морозы доходили до 40 градусов, а я ходил в летней скуфейке.

От ветров правый глаз покраснел. Местный фельдшер помазал глаз какой-то жидкостью, и глаз окончательно перестал видеть.

23 декабря 1942 года меня отправили в эвакогоспиталь № 359 в Оренбург, где я находился на излечении до 9 марта 1943 года.

Там врачи решили, что глаз не спасти, прооперировали, и я остался с одним глазом. Меня признали негодным к службе в РККА с исключением с учёта. После той операции мне дали вторую группу инвалидности и комиссовали, – вспоминает о. Мисаил.

Отец Мисаил очень почитал и всегда много рассказывал ещё об одном своем духовном наставнике, схиепископе Петре (Ладыгине, 1866—1957 годы):

– Моя первая встреча со схиепископом Петром произошла, когда мне было 14 лет. Осенью 1937 года к нам в дом пришла незнакомая женщина. Она назвалась монахиней Дарьей и сказала, что меня приглашает к себе схиепископ Пётр из Уфы. Я не мог отказаться. До Уфы мы дошли пешком. Рядом с рекой Белой в районе под названием Нижегородка мы вошли в дом, где в подполье скрывался Владыка.

Я обомлел, когда предо мною предстал огромного роста старец в облачении схимника. Погруженный в его отеческие объятия, я плакал и слышал, как он говорил:

– Монахом будешь, Мишунька, монахом будешь.

Так впервые увидел схиепископа Петра (Ладыгина), который стал духовным наставником на протяжении последующих 14 лет.

Во время войны схиепископ Петр (Ладыгин), скрываясь от гонителей, продолжал окормлять своих духовных чад. В Оренбурге (тогда Чкалове) его духовных чад было человек пятнадцать, да ещё в Стерлитамаке, Уфе, Ишимбае около десяти человек.

Решили они вместе с Владыкой податься в Среднюю Азию. Владыку Петра нарядили «узбеком», чалму для него сделали и сели в поезд «Максим Горький», следовавший до Ташкента.

В 1943 году в джалал-абадском доме Ивана Ермолаевича Еременко собралась целая группа духовных детей Владыки Петра. Всего же, вместе с Владыкой, собралось 22 человека. Готовились уходить в Тянь-Шанские горы.

Семь лет жила община в этой благословенной пустыни. Это было трудное, но райское время! Жили и молились по строжайшему Афонскому уставу. Духовником общины был владыка Пётр. Поучал он всегда очень просто и сдержанно:

– Читай, ничего не выдумывай, ум в сердце не своди. В своё время само всё придет. Упаси, Господи, от дьявольского поспешения.

Был строг, никогда никого не хвалил. Иной раз подойдет во время молитвы, чётками по лицу ударит и уйдет. Иногда во время богослужения читают кафизму, а я думаю:

– О. Германа пошлю за водой, о. Гавриила пошлю за дровами, – тут выйдет старец из алтаря, подойдет ко мне и чётками ударит сверху по голове.

После этого идёт в алтарь. После службы он – гигантского роста, но весь иссохший от поста и бдений, – благословит меня своими длинными пальцами и скажет:

– Эх, Мисаил, Мисаил! Что ж ты, пустынник пустой! Тебе не стыдно? Читаешь псалмы Давида, кои Ангелов призывают и бесов отгоняют, а в уме разнарядку ведёшь, словно колхозный бригадир. Уподобляешься ему. Стоишь на службе рассеянный.

И слёзы сверкнут на глазах старца.

Вся братия были как Ангелы. Скажи им: «Иди в огонь!» – пойдут в огонь. Скажи им: «Иди в воду!» – пойдут в воду.

Один я был грешным, – вспоминал игумен Мисаил. – Бывало, читаю кафизму быстро, спешу, а старец выйдет из алтаря и скажет:

– Избави, Господи, от дьявольского поспешения!

Глубоко вздохнет и спросит:

– Скажи мне, Мисаил, что такое подвижник?

– Святой.

– Но почему подвижник, а не святой?

– Не знаю, владыка.

– Он, подвижник, потихоньку двигается в Царство Небесное, а не спешит.

В этих Тянь-Шанских горах Мисаил был пострижен в рясофор 11 июня 1944 года с именем Михаил, потом 17 декабря 1946 года – пострижен в мантию с именем Мисаил и в тот же день рукоположен во иеродиакона, а позже, 5 ноября 1947 года по старому стилю, – во иеромонахи.

Все монахи были рабы Божии. О. Мисаил оказался среди них самым старшим и потому отвечал за хозяйство. Утром все по одному подходили к старцу и говорили о своих сонных видениях. Вечером открывали ему дневные помыслы. Бывало, ещё не успеет кто либо и рта раскрыть, а он уже называет тот помысел, который мучит.

За семь лет ни один человек не нарушил монастырское уединение в Тянь-Шанских горах. И за всё это время здесь ни разу не встретили ни единого постороннего человека. О. Мисаил предлагал Владыке уйти дальше в горы.

Владыка отвечал:

– Нет. Надо мне окончить жизнь, а вам нужно пройти школу на костях.

Монахи каждый день готовились к тому, что их арестуют. И вот однажды, в день празднования в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», была отслужена литургия, все причастились и увидели в небе «кукурузник». Нас выследили с самолета.

Стал этот «кукурузник» вывозить братию по два человека в Джалал-Абад, в тюрьму, и никто, ожидая своей очереди, не сбежал и не спрятался. По всей стране в газетах писали, что далеко в горах нашли целую банду монахов. Старца увезли первым, и его я больше не видел. Впоследствии стало известно, что владыку Петра посадили под домашний арест в городе Глазове Кировской области. Остальных, арестовав, обвинили в том, что они убежали от советской власти и убедили молодёжь не служить в армии. Было это в 1951 году.

Вывезенных с гор Тянь-Шаня монахов отправили в город Бийск. Здесь неподалеку от города была разрушенная деревенька с сохранившейся церковью. Они построили себе землянки и стали служить в церкви по монастырскому уставу. Вскоре была амнистия.

Братии многим достались паспорта, о. Мисаилу – «волчий билет», разрешавший жить в каком-либо населенном пункте не более трёх недель. Стал он переезжать из города в город по всей Средней Азии. Вскоре, устав от бесконечных переездов, он ушёл в бега. Был объявлен во всесоюзный розыск. О. Мисаил узнал об этом позже, иначе бы не отправился тайно в родной Оренбург. Находясь на квартире у сестры, о. Мисаил обнаружил, что дом оцеплен. Едва сумел скрыться, выйдя из дома, надев поверх рясы женское пальто, а на голову накинув платок.

Где только не пришлось скрываться о. Мисаилу от ищущих его солдат. На чердаке в сене, которое прокалывали штыками, в коптильне, в колодце, в овраге. Один раз под койкой, на которой сидел энкаведешник, который допрашивал хозяев.

– Вот проклятый одноглазый поп! – жаловался он. – На него всесоюзный розыск объявлен, а мы не можем его схватить.

В 1955 году о. Мисаил благополучно вернулся в Среднюю Азию. Там его всё-таки арестовали. Епископ Ташкентский Ермоген (Голубев, 1896—1978 годы жизни), взяв его на поруки, отправил в Пржевальск. С 1955 по 1956 год о. Мисаил был псаломщиком Троицкой церкви города Пржевальска Иссык-Кульской области.

О своей дальнейшей судьбе отец рассказывал так:

– В начале 1956 года владыка Ермоген (Голубев) с сопроводительным письмом отправил меня в Москву к Патриарху Алексию I (Симанскому, 1877—1970 годы жизни). Девять дней прожил я у Святейшего в Чистом переулке, а потом, по его благословению, уехал в Одессу. С марта 1956 года пребывал в числе братии Свято-Успенского монастыря города Одессы на различных послушаниях, в том числе – помощником уставщика и келейником митрополита Нестора (Анисимова, 1885—1962 годы жизни) и архиепископа Даниила (Юзвьюка, 1880—1965 годы жизни).

Шёл 1956 год. В этот год многие репрессированные архипастыри возвращались из мест заключения. Время было тревожное, но светлая память о сотнях, тысячах наших братьев во Христе, пострадавших за веру, отнимала у нас страх и вселяла упование на что-то светлое впереди.

Только приехал о. Мисаил в Одессу, звонит из Москвы Даниил Андреевич Остапов, с детских лет бывший келейником у Патриарха Алексия I, и даёт задание: встретить прибывающего из тюрьмы владыку Даниила (Юзвьюка).

Владыка Даниил во время войны управлял белорусскими приходами, находящимися на территориях, оккупированных фашистами. И после освобождения Белоруссии советскими войсками формальной причиной его ареста было то, что он, шантажируемый фашистами расстрелом всех православных священнослужителей Белоруссии, был вынужден официально поздравить с днём рождения Адольфа Гитлера.

В заключении владыка Даниил провел шесть страшных лет. В тюрьме он окончательно подорвал здоровье и ослеп. Нельзя было удержать слёз при виде этого глубокого старца – слепого, с изможденным лицом. Но когда он сказал всего несколько слов, мы поняли, что перед нами богатырь духа. На следующий день – снова звонок из Москвы.

На этот раз предстояло встретить митрополита Нестора (Анисимова). Владыка Нестор провел в заключении восемь лет. В тюрьме он тяжело заболел водянкой, и всё его тело было опухшим. Мы встречали его с носилками. Владыка видел всех нас в первый раз, но всё спрашивал и спрашивал сквозь слезы:

– Деточки, родненькие, вы откуда?

– Я, владыка, только из Средней Азии вернулся, – отвечал я.

– А чей будешь?

– Схиепископа Петра духовный сын.

– Петра Ладыгина?! – воскликнул митрополит.

– Да!

Тут же достал он из тюремной кирзовой сумки крест и, благословляя меня, сказал:

– Отныне и до моей кончины будешь моим духовником.

Долго плакали мы со смешанным чувством горя и радости, вспоминая уже почившего к тому времени высокочтимого владыку Петра. Так я, молодой монах, имея от роду 33 года, стал духовником легендарного российского архипастыря митрополита Нестора (Анисимова).

У святых ворот Одесского Успенского монастыря нас встречала вся братия во главе с архимандритом Назарием – 90-летним старцем, ещё до революции награждённым тремя наперсными крестами. Рядом с отцом Назарием стояли четыре заслуженных архипастыря. Все только что прибывшие из мест заключения.

Это были: уже упомянутый мною архиепископ Даниил (Юзвьюк), митрополит Серафим (Лукьянов, 1879—1959 годы жизни), епископ Феодор Аргентинский (Текучев, 1908—1985 годы жизни), духовный сын владыки Вениамина (Федченкова, 1880—1961 годы жизни), и архиепископ Иоанникий Красноярский (Сперанский, 1885—1969 годы жизни).

Когда мы подошли к святым монастырским воротам, владыка Нестор попросил опустить его на колени. Мы исполнили его просьбу, и он долго плакал, припав к монастырской земле. А затем старые архиереи – все уже седовласые старцы, не видевшиеся друг с другом по 10 и более лет и претерпевшие за эти годы суровые испытания, долго и трогательно обнимались.

За что послал мне Господь такую радость – назначили меня келейником всех пяти архиереев. А в мае в Одессу на патриаршую дачу приехал Святейший Патриарх Алексий I. И опять я, недостойный, был награждён большим утешением. Благословили меня каждое утро ходить к Патриарху, вычитывать молитвенное правило. У Святейшего были больные ноги, и когда я вычитывал правило, он всегда сидел на кровати в простой зелёной рясе, опершись на палочку.

Святейший часто приглашал старцев-архиереев к обеду. Пища всегда была очень простая. Завтрак, как правило, состоял из квашеной капусты с мёдом и ржаного хлеба. Обеды были немногим богаче. А какие беседы велись за этим столом! Я тихо сидел, благоговея от мудрых, исполненных смирения и любви речей этих старцев. При мне бывал здесь архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий (1877—1961 годы жизни), канонизирован в августе 2000 года Русской Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания; память 29 мая (11 июня). Бывал и профессор Владимир Петрович Филатов с супругой Варварой Васильевной, а также профессор Владимир Евгеньевич Шевелев и многие другие истинные рабы Божии.

Но недолгой была наша радость. Вскоре, под Ильин день, всем проживающим в Одесском монастыре архиереям было предложено советскими властями разъехаться по разным дальним обителям.

Владыка Нестор, перед тем как уехать в Балтский Феодосиевский монастырь (монастырь вскоре был закрыт, сейчас возрождается), спросил Патриарха:

– Ваше Святейшество, благословите отца Мисаила (моё монашеское имя) быть моим духовником.

Святейший благословил. Это благословение и позволило мне быть вместе с митрополитом Нестором до последних дней его жизни.

С 30 июля 1956 года архиепископ Борис (Вик, 1906—1965 годы жизни) перевел отца Мисаила в Балтский Феодосиевский монастырь Одесской области. Здесь он был помощником уставщика и келейником епископа Гавриила.

Но вскоре, в 1956 году, владыка Нестор был назначен управляющим Новосибирской и Барнаульской епархией.

В те годы во всей Новосибирской епархии, охватывающей почти всю Восточную Сибирь, оставалось лишь 50 действующих приходов. Владыка, несмотря на слабость своего здоровья, часто выезжал в самые дальние, затерянные в Сибирской тайге приходы. Сибирь очень напоминала ему Камчатку, где он ещё молодым иеромонахом совершал миссионерские подвиги. А когда владыка вспоминал про Камчатку, у него всегда наворачивались на глаза слёзы.

О. Мисаил с 1 сентября 1956 года – по вызову митрополита Нестора – духовник и священнослужитель Вознесенского собора города Новосибирска. С 14 марта 1957 года настоятель Покровской церкви села Чебаки Ширинского района, Красноярского края.

Здесь по представлению митрополита Новосибирского и Барнаульского Нестора (Анисимова) от 25 апреля 1958 года ко дню Святой Пасхи за труды на пользу Святой Церкви, за основание иноческой общины при Свято-Покровском храме села Чебаки о. Мисаил был удостоен высокой награды и за Божественной литургией в неделю Входа Господня во Иерусалим возведён митрополитом Нестором в сан игумена. В 1958 году переведен на настоятельское место в Дмитриевскую церковь города Алейска Алтайского края.

О. Мисаил с 22 сентября 1958 года – в Оренбурге.

С 22 апреля по 15 июня 1959 года – настоятель Казанской Крестовой церкви и сверхштатный священник Никольского кафедрального собора города Оренбурга.

15 июля 1959 года митрополитом Нестором (Анисимовым) назначен настоятелем Крестовой церкви с поручением обслуживать приходы – Никольский с. Калиновки и Михайловский с. Донино-Кашинка Кировоградской епархии.

С 20 января 1961 года – настоятель Крестовой церкви города Кировограда.

В 1962 году митрополитом Нестором (Анисимовым) награждён палицей, на праздник Покрова Божией Матери возведён в сан архимандрита.

После смерти митрополита Нестора (Анисимова) в 1962 году два года о. Мисаил был за штатом в Кировограде.

С 1964 года о. Мисаил переехал в Оренбург, жил на улице Куйбышева, 18 а, был за штатом и пенсионером Московской Патриархии.

24 марта 1970 года Его Святейшество, Патриарх Алексий II (Ридигер, 1929—2008 годы) наградил о. Мисаила юбилейным крестом с украшениями.

О. Мисаил в это время жил в Оренбурге, по улице Красноармейская, 12. Он, по благословению владыки Леонтия (Бондаря, 1913—1999 годы), тайно постригал в монахи и в монахини, особенно матушек, бывших послушниц Успенского женского монастыря.

Мечта о том, чтобы попасть на Афон, не оставляла о. Мисаила.

Когда он гостил на даче у Патриарха Алексия I (Симанского) в Переделкине, Патриарх подал ему надежду:

– Ты знаешь, сейчас ожидается разрешение греческих властей на проезд монахов из России на Афон. Молиться надо, чтобы Господь дал, чтобы афонский русский монастырь к России вернулся.

Поясним, что к тому времени в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне оставалось только восемь столетних старичков.

С 4 января по 13 мая 1971 года о. Мисаил – настоятель Георгиевской церкви села Ярышева Гаврило-Посадского района в Ивановской епархии.

В 1971 году о. Мисаил получил приглашение от грузинского Католикоса-Патриарха Ефрема (Сидамонидзе, 1896—1972 годы жизни) переехать на жительство в Грузию.

О. Мисаил продал дом на ул. Красноармейской в Оренбурге, уже присмотрел дом в грузинском городе Лагодехи, дал задаток. Проездом из Грузии в Оренбург зашёл в патриарший собор в Москве, начиналась всенощная. Службу вел Местоблюститель патриаршего престола митрополит Пимен (Извеков, 1910—1990 годы жизни).

При встрече он сделал о. Мисаилу неожиданное предложение:

– Мисаилушка! Куда ты пропал, куда делся! Мы ищем тебя отправить на Афон, а найти не можем.

– Ваше Святейшество, а я уже в Грузию собрался, дом продал!

– В какую Грузию, никакой Грузии, поедешь на Афон!

– Я с радостью, мне старец Пётр предрек, что я буду на Афоне! Матушка Зосимия предсказывала, что я на Афоне буду.

– Завтра в Патриархию приезжай за оформлением документов.

О. Мисаил оформил и потом целых пять лет ждал визы. Приехал в Оренбург, купил дом на Сызранской, 37а.

С 1971 по 1975 год – опять за штатом в любимом Оренбурге.

Назначили на Афон от Московской Патриархии 29 человек, но комиссию окончательно прошли только девять.

Кроме о. Мисаила, был иеромонах Илья (сегодня это известный схиархимандрит Илий (Ноздрин)) и иеродиакон, остальные послушники.

О. Мисаила назначили благочинным, ризничным, уставщиком и духовником Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Также он выполнял послушания встречать и размещать всех паломников.

С Афона в 1979 году он приезжал в Оренбург на лечение, жил около трёх месяцев. О. Мисаила мучила глаукома, операцию сделал профессор Леонид Феодосьевич Линник, заведующий кафедрой глазных болезней областной больницы.

В 1980 году исполнилось 36 лет его монашества. Его вызвали в Священный Кинот Афона (орган управления всеми афонскими монастырями) и в очень торжественной обстановке поздравили с этой датой. Сказали, что о. Мисаил выдержал много испытаний в безбожной России и потому достоин принятия схимы (с именем Серафим).

Схиархимандрит Серафим (Томин) 1923 —2013 гг.

На Афоне о. Серафим (Томин) тяжело заболел, ему сделали в Афинах неудачную операцию по удалению желчного пузыря. Пришлось вернуться в Россию для лечения.

На пристани, когда корабль его увозил с Афона в Россию и он со слезами прощался с братией и монастырем, к нему подошел греческий старец и сказал:

– Отец Серафим! Не плачь. Твоя болезнь – не к смерти. Божья Матерь умолила Сына Своего, чтобы Господь послал тебе через эту болезнь дивный афонский монастырь в России.

Это пророчество, данное о. Серафиму на Афоне, сбылось, когда в 1996 году возник Свято-Андреевский мужской монастырь в селе Андреевка Саракташского района, действующий и ныне по афонскому уставу.

Вернувшись в Оренбург, о. Серафим (Томин) пролежал девять месяцев в областной больнице, его лечили рентгенотерапией.

Патриарх Пимен (Извеков) благословил о. Серафима (Томина) восстанавливать Свято-Данилов монастырь в Москве в качестве благочинного и духовника. О. Серафим не сдавал греческий паспорт, надеясь ещё когда-нибудь попасть на Афон, из-за этого его не прописывали в Москве.

Патриарх Пимен его уговаривал:

– Что вы делаете? Зачем оставляете паспорт?

– Ваше Святейшество, благословите, я поеду на Афон, – обращался к нему о. Серафим.

– Нет, не поедете, я не благословляю, будете с о. Евлогием (Смирновым) восстанавливать Данилов монастырь.

Данилов монастырь представлял в то время печальное зрелище, здесь находилась детская колония, большинство зданий было в аварийном состоянии.

Три с половиной года о. Серафим (Томин) участвовал в его восстановлении – в 1982—1985 годах, братии было всего человек десять.

По благословению Патриарха Пимена схиархимандрит Серафим участвовал ещё два года в качестве благочинного, духовника в восстановлении Киево-Печерской лавры. В Киеве после чернобыльской катастрофы о. Серафим получил облучение ещё большее, чем при рентгенотерапии. Лечился в Москве, Оренбурге.

В 1990 х годах о. Серафим активно участвовал в восстановлении полутора десятков храмов и приходской жизни в городах – Оренбурге, Орске, Кувандыке; в поселках – Саракташе, Пономаревке, Матвеевке, Кармалке.

За многолетнее подвижническое служение Церкви «во внимание к усердному несению Вами возложенного на Вас послушания» в 2000 году о. Серафим был награжден Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Алексием II (Ридигером) Патриаршим Крестом – высшей наградой Русской Православной Церкви.

Последнее послушание старца – Оренбургский Афон.

В 1996 году Оренбургскую епархию посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Патриарх освящал храм в селе Чёрный Отрог. Вместе с митрополитом Леонтием (Бондарем) Патриарху сослужил и о. Серафим. Святейший был знаком с батюшкой много лет и, узнав, что в Оренбургской епархии нет монастырей, но есть небольшая иноческая община, благословил основать монастырь.

Братия тогда жила в доме о. Серафима на Сызранской улице в Оренбурге. В одной из комнат была домовая церковь во имя великомученика и целителя Пантелеимона – покровителя русского монастыря на Афоне. В годы гонений дом о. Серафима служил прибежищем для многих молодых людей, желающих жития монашеского. Многих батюшка постригал по благословению правящего архиерея.

После встречи со Святейшим схиархимандрит Серафим начал подыскивать удобное место для будущего монастыря. По его мысли, это должен был быть какой-нибудь храм в сельской местности, вдали от городов. Таковой вскоре и нашелся в Саракташском районе, в селе Андреевка. Это место как будто было предназначено Богом для основания монастыря.

В 1901 году губернский секретарь Михаил Чистозвонов построил дивный храм, отличавшийся особым изяществом, как написали в «Епархиальных ведомостях» того времени. Кроме храма, была построена церковно-приходская школа и дом для семьи священника. Все постройки чудом не были разрушены в безбожные годы. В храме было колхозное зернохранилище, бывали и пожары, но в целом, после ремонта крыши и внутренней отделки, церковь была готова к богослужению.

В 1995—1996 годах ремонт здесь производился под руководством протоиерея Николая Стремского, настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Саракташа, так что к моменту прибытия первых насельников будущего монастыря ремонт подходил к концу, но не было налажено отопление. Поэтому первое время богослужения совершались в домовой церкви св. апостола Андрея Первозванного, которая заняла часть дома священника, построенного ещё Михаилом Чистозвоновым. Там же жили и первые насельники.

Только в 2000 году был построен новый братский корпус на 15 келий. Отец Серафим по состоянию здоровья не мог жить в монастыре, но регулярно приезжал и оставался на два-три дня. Учил братию монастырскому укладу жизни, правильному церковному пению и чтению, наружному поведению и келейному правилу. Старец во всем был первым – и на клиросе, и в различных трудах. Любил мастерить что-нибудь своими руками для нужд монастыря. Так, например, вместе с братией построил он крыльцо перед входом в братский корпус, сложил русскую печь, в которой и сейчас пекут хлеб. Знал он много различных ремёсел и рукоделий. Хотя здоровье не позволяло ему трудиться, как в молодости, – сказывались немощи телесные, – но дух его был бодр.

В 1998 году Андреевской иноческой общине был присвоен статус монастыря. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер) благословил обитель иконой св. ап. Андрея Первозванного. Икона эта с частицей мощей святого апостола сейчас находится в соборном храме монастыря. В то время правящим архиереем был митрополит Леонтий (Бондарь). Владыка очень утешался тем, что в его епархии наконец-то есть монастырь. Послужить в обители он уже не успел, но несколько раз приезжал в Андреевку и благословлял монастырскую братию.

Лет за пять до кончины он окончательно ослеп. Это было следствие глаукомы. В это время даже чаще, чем раньше, старец приезжал в монастырь хоть на пару часов пообщаться с братией, послушать акафист в храме, через совместную молитву передать духовный опыт. Батюшка чувствовал, что скоро оставит свой монастырь.

10

https://www.andrmonastir.com/osnovatel

11

https://drevo-info.ru/articles/26255.htm