Читать книгу Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых - Владимир Соловьев - Страница 3

Розовое гетто: касикофути. Групповой портрет в жанре «Ночного дозора»

ОглавлениеЧто же такое наш «Аэропорт», каким он был, когда я туда перебрался из зачумленного и загэбэзированного Питера? Станция метро, давшая название нескольким писательским коопам, а заодно книжному складу, писательскому ателье и литфондовской поликлинике – писательский микрорайон. А Розовое гетто – кликуха по розовому кирпичу, из которого дома сложены, и доброй половине евреев, здесь проживающих. Что делать? Та же история во Франции, Англии, Италии, США – там прямь в глазах рябит от писателей-евреев. Может быть, Россия опередила другие страны, коли Розанов уже в 1913 году писал, как всегда, преувеличивая: «Вся литература (теперь) „захвачена“ евреями. Им мало кошелька: они пришли „по душу русскую“…»

Я бы добавил – в чем-то они ее и выразили: Мандельштам, Пастернак, Бабель, Тынянов, Бродский. Меньшинство, конечно, но когда талант был в большинстве?

Река времени относит меня назад, Нью-Йорк маячит где-то вдали, как фантазийная небыль будущего. «Мог ли я себе представить…» – фраза излишняя. Déjà vu.

В каждом подъезде у нас лифтерша, которая – в этом никто не сомневается – следит не столько за лифтами, сколько за жильцами и гостями, и вдобавок к зарплате получает мзду от КГБ. Здесь скопление не одних евреев, но и диссидентов, хотя в глазах КГБ каждый писатель – потенциальный диссентер. Что не так. Завоевать место под советским солнцем: членский билет, литфондовская клиника, дома творчества по всей стране, от Комарова и Переделкина до Ялты и Коктебеля, – нет, от этого отказаться по доброй воле невозможно. В диссент отсюда уходят поневоле – если тебя не печатают или так нещадно цензурируют и редактируют, что ты не узнаёшь свой текст. Как в том анекдоте про фотоателье: «Пиджак вроде бы мой…» – глядя на собственный снимок. Или как сказал мне не так давно мой московский редактор: «Текст для автора – это святое». В те времена авторский текст был чем угодно, но только не святым:

Здесь над статьями совершают

Вдвойне убийственный обряд:

Как христиан, их здесь крестят,

И как евреев – обрезают.

Ссылка здесь ad absurdum: ну, Дмитрий Минаев, а кто таков? понятно, «обрезают», а почему «крестят»? А потому что перечеркивали красным карандашом крест-накрест!

Писателей в Розовом гетто становится все меньше по естественным причинам: перезжают, вовсе уезжают, умирают – одних уж нет, а те далече, как Саади некогда сказал, здесь и ссылка не нужна, – а когда-то – счастливчики! – въезжали из коммуналок в отдельные, взлелеянные, на собственные деньги купленные квартиры – и была суббота, отдых, услада, пауза перед смертью. Теперь здесь больше окололитературной швали, писательских вдов, разведенок, сыновей, внуков – в большинстве забалованные, расфранченные, недалекие и претенциозные: если на детях природа отдыхает, то на внуках и вовсе летаргирует. Кто это сказал? Да я и сказал в каком-то своем рассказе. То, что в Москве тогда звали «аэропортовщиной», часто заслуженно. Но «аэропортовщина» – это и идеология: по преимуществу либеральная, вынужденно соглашательская или вынужденно диссидентская.

«Аэропорт» – это клан, но одновременно и остров, потому что стоит ступить чуть поодаль, перейдя Красноармейскую улицу, как попадаешь в зеленовато-болотистую хлябь отечественного плебства, пьяни, дебильной удали, тотального обалдения и затухания всего человеческого – мир зоологический и экзотичный, интересный разве что для этнографа или антрополога. Если начнутся погромы, то здесь нашим черносотенцам есть где разгуляться. Наши дома высятся как мишени.

Хотя здесь не больше квадратного гектара, поэтому насыщенность еврейства, благополучия, интеллигентности и диссента выше нормы по советским стандартам.

И еще – страха.

Уровень страха здесь непостоянный, колеблемый, зависимый от зарубежного радио, которое слушают повсеместно и ежедневно – присосавшись к приемникам, как через улицу – к бутылке. Пьют новости прямо из горлá. Единственный незамутненный родник информации – прежде всего отечественной. Московские новости здесь узнают из Лондона, Кёльна и Вашингтона. Друг о дружке – и то из радиосообщений. Даже о самих себе. Кто мы, что мы, зачем, откуда, куда и что с нами происходит – «Голос Америки», «Немецкая волна», Би-би-си знают про нас лучше, чем мы сами. От них мы узнаём, что у соседа по лестничной площадке был обыск, а этажом ниже – выпустил там книжку, одному отказали в визе в Израиль, другому КГБ отключил телефон, не найдя иной наказательной меры (пока что). Нет худа без добра… или – здесь уж ссылка на Мильтона обязательна: «У каждого облака есть серебряный ободок» – экс-абонент Володя Войнович сочинил об этом развеселый рассказ под видом кляузы министру связи.

Вообще, граждане Розового гетто делятся на две категории: решившиеся на что-то (печатание за бугром, открытый диссент, подписание протестной или защитной коллективки, да хоть подача заявления на отвал) и не решающиеся ни на что, застывшие в вопросительной гамлетовой позе. Первые обычно смелы, размашисты, артикуляционны, легкомысленны, не без позерства; вторые – зажаты, подавлены, молчаливы. Их дрожание есть материализация страха. Помню одного такого квакера: такая вибрация, такой страх, что я переставал его узнавать и даже различать.

Человек-невидимка.

Не в осуждение: нельзя требовать от человека то, что превышает его возможности. К примеру, сам еврей, я не уверен, что набрался бы мужества прятать у себя евреев в Дании или Польше, когда там хозяйничали нацисты и когда это было смертельно опасно. Если бы только для меня – другое дело, но жена, сын – как быть? Мое право – рисковать собой, но не моей семьей.

Само собой, я описываю сейчас тогдашнюю вегетарианскую эпоху, но чреватую. И от гибели всерьез никто не застрахован. Что для одних минимум, для других – максимум.

У наших домов постоянно дежурят топтуны, а то и машины с затемненными окнами, причем неизвестно, за кем именно они следят. Каждый думает, что за ним.

Да еще этот межэтажный чердачный коленчатый коридорчик, узкий, с низким потолком, с нависшими трубами и связками проводов, с могильной сыростью, – им часто приходится пользоваться, когда не работает лифт, а тот выходит из строя регулярно. Говорят, его нарочно отключают, чтобы тренировать нас в страхе – касикофути, пучина ужаса, помните «Записки у изголовья»! – и объявление внизу отсылает в соседний подъезд, где лифт довозит тебя до этого сквозного, через все этажи, лаза, и ты идешь по нему, склонив голову и затаив дыхание, особенно перед заворотом, пока не добираешься до своего подъезда и бегом по лестнице к своей квартире: мой дом – моя крепость. Что в нашем случае не так. Ночью там особенно не по себе, как воспоминание о будущем, где тебя больше нет, и мы с Леной часто, особенно когда вступили в прямую конфронтацию с властями, предпочитали вместо этого кругаля по коленчатому ходу переть пешком на наш седьмой этаж: из страха.

Уровень страха резко подскочил, когда было найдено тело Кости Богатырева рядом с его квартирой. Стукнули его, когда он вышел из лифта, а добили уже в Склифософского, где он выздоравливал. Профессионалы оказались недостаточно профессиональны и допрофессионализировались в больнице.

Контрольный выстрел.

Я свой касикофути избыл еще в Питере, сочинив о нем «Трех евреев», но у меня он выражался импульсивно и опосредованно – в фобиях: я боялся сифилиса, безденежья, прослушки, обысков. Собственно, потому я и сбежал из Питера, как только появилась возможность: не от гэбухи, а от собственного страха, который, говорят мне здесь, в Нью-Йорке, бывшие москвичи, был у меня гипертрофирован. Здесь все, как я посмотрю, герои и машут кулаками после драки. Один тут сказал мне, что, когда его вызвали туда и велели прекратить рассказывать анекдоты, он с ходу ответил: «Я не рассказываю чужие анекдоты – я сочиняю свои». Так, возможно, и было, но я вот не родился героем и не стал им. Да и анекдоты травить никогда не умел.

Обыскомания – как и телефономания – явление в Розовом гетто обычное. То и дело в папках, портфелях, хозяйственных сумках, а то и целыми чемоданами тащат ближе к вечеру или рано утром из квартиры в квартиру самиздат и тамиздат, а заодно пишущие машинки и магнитофоны, которые КГБ тоже арестовывает как соучастников преступления – совершённого или только задуманного. Хранитель боится обыска даже больше, чем творец.

Чем у человека меньше грехов перед Советской властью, тем больше он ее боится и дрожит.

Страх перед КГБ обратно пропорционален вине – больше всего боятся невинные: как бы не заподозрили в несовершённом преступлении. Возможно, это рецидив либо следствие 37-го, когда брали именно невинных – представляю, какое зато раздолье настоящим врагам народа или шпионам, как легко им было затеряться среди без вины виноватых. Но это особый сюжет – куда более реалистичный, чем может показаться спригляду.

Дрожь наших вполне лояльных интеллигентов и даже – до известной степени – коллабос неосновательна либо патологична.

Зато до чего щедры в мужестве и отваге писатели-диссиденты, словно добирают за квакеров для общего равновеса. Вплоть до позерства и актерства.

Как-то, возмущенный тем, что КГБ отключил телефон у Копелева, я, преодолев стыд перед театральностью жеста, отправился в соседний дом к шапочно знакомому человеку, чтобы предложить к его услугам мой телефон – в любое время дня и ночи. Уже подымаясь на лифте, подумал: как, должно быть, страшно ему открывать дверь – а вдруг с обыском? или с ордером на арест? Это еще более усилило мою робость, когда я воткнул палец в кнопку звонка. Но вместо ожидаемого бдительного спроса «кто там?» дверь наотмашь распахнулась – чуть было не отлетел к противоположной стене. На пороге стоял седобородый гигант и метал в меня искры из глаз, и я было подумал, что он так от страха, но оказалось – пьян собственной смелостью. Или тот же страх, но шиворот-навыворот? Или опыт посадки и шараги в сталинское время? И в мозгу недостаточно извилин, чтобы бояться в бескровное вроде бы время? Да и в те – сталинские – времена для страха необходимо воображение. Это вовсе не значит, что воображение лжет, а правда – только то, что видишь невооруженным глазом.

Спросил как-то Войновича, что тот будет делать, если за ним придут – пойдет по доброй воле? «Ни за что! – сказал Войнович. – Пусть сами несут!» В самом деле, чтобы по их указке да еще своими ногами – значит принять их правила игры. Что-то мне это напомнило. Троцкий, когда его высылали, тоже отказался сам идти, силой волокли или даже несли, а он дрыгал ногами, как говорят его до сих пор ненавистники, готовые противопоставить ему даже Сталина. В художественной обработке – у Набокова в «Приглашении на казнь» – Цинциннат Ц. разрушает планы своих судей и палачей и сходит с плахи. А современные детективисты пишут о тайном сговоре между убийцей и жертвой как необходимом условии преступления.

Однажды, правда, Войнович пошел своими ногами, когда его вызвали в КГБ. Наша героическая интеллигенция не замедлила попрекнуть его этим, узнав о происшествии из его же очерка, опубликованного в «Континенте». Кстати, свидание кагэбэшники назначили ему у памятника Марксу, хотя сподручнее вроде бы двумястами метрами выше, у памятника Дзержинского.

Небольшого роста, но сбит, сколочен крепко, физически окончателен, устойчив, скрытен и решителен – корешок. Не знаю, какие критерии в моих суждениях преобладают – физиогномические, литературоведческие либо поступковедческие, – но странный сплав формируется в моем воображении из невзрачной и замкнутой в пространстве фигурки. Истерик, скандалист, расчетчик, превентивник, но и бескомпромиссник – свою страну он изучил и обмыслил до тонкостей: его не словить ни на добром слове, ни на прямой угрозе. Крепкий орешек, себе на уме – оттого и отсутствие во время присутствия, зато врасплох такого не застанешь. А внешняя его бесцветность оттого, наверное, что цвет приобретает, реагируя на внешние обстоятельства, – ему нужны препятствия, чтобы он проявился в полную мощь. Он застолбил свой решительный образ, предварительно запретив себе бояться – сначала в собственном сознании, а потом в сознании читателей. В том числе тех, кто работает в органах: самая многочисленная и пристальная армия читателей диссидентской литературы.

Интересно, наши диссиденты догадываются, на кого они главным образом вкалывают? Из кого состоит их местная аудитория? Кому в основном доступны их книги? Для кого их чтение – не преступление, а прямая обязанность?

КГБ как школа будущих историков современной русской литературы?

К тому же «Чонкину» они относятся серьезнее, чем я, а у меня главная претензия, что нельзя все-таки так вот запросто прикарманить гашековского Швейка, переименовав и переиначив на русский лад. Тем более у этой литературной предтечи уже были этнические перевоплощения: к примеру, эренбурговский Лазик Ройтшванец, возникший, правда, на более сложном скрещении – с хасидскими легендами Мартина Бубера.

Но это все литературоведение, потому и не пишу отдельную главу про Войновича: как писатель он мне все-таки чужд. В дальнейшем, снова паразитируя, сочинил две антисолженицынские диатрибы. Одной было бы довольно.

Как гражданин он мне ближе, особенно когда мы с ним соседствовали в Розовом гетто. Да и лично мне он сильно помог – дал телефоны западных кóров, когда мы с Леной образовали «Соловьев – Клепикова-пресс», а когда нам предложили убираться подобру-поздорову, да еще в кратчайшие сроки, свел с женой Антонова-Овсеенко (само собой, младшего), которая сделала микрофильмы с наших рукописей. Это именно он переснял чудом сохранившуюся у Семена Липкина в нашем же Розовом гетто рукопись арестованного гэбухой романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и передал на Запад. А чтó – подвиг! Представляю шок гэбистов, которые были уверены, что ни одного экземпляра на воле больше не осталось, а тут выходит за бугром, правда, через двадцать лет после ареста рукописи и через шестнадцать – после смерти автора. Мог бы и быстрее, если бы не Максимов с его идеологическим самодурством – он опубликовал у себя в «Континенте» только пару далеко не самых удачных глав. Пахан был еще тот – отечественный тюряжный опыт перенес в Париж, когда стал главредом проплаченного журнала. Войнович – человек принципиально иной породы, по тем российским временам – редкостный. Бедные блюстители отечественных нравов с приросшими к плечам тайными погонами под импортным бельем – куда вам до него! Крепче и дольше держись, Войнович, если на кого и надежда в этой безнадежной стране, так исключительно на таких, как ты! – прости, что тыкаю, стилистически сподручнее.

Так я думал и писал тогда, от тех своих мыслей не отказываюсь и теперь.

Войнович выжег в себе страх – даже если бы захотел испугаться, уже нельзя, нарушение образа, выход из роли, потеря статус-кво, таким трудом приобретенного. И потом такой дремучий лес округ, глухая тропинка, не дай бог испугаться – вот тогда тебе и капут. Бояться нельзя из инстинкта самосохранения – испуг это уже страх, а страх есть сдача без боя и без сопротивления. Тем того только и нужно, ибо, кроме нашего касикофути, иного оружия у КГБ, может, и нет. А может, и есть, но страх – пока что – самое сильное. Что может быть страшнее страха?

Страх – это роскошь, которую может себе позволить человек, находясь в сравнительной безопасности. Когда же человек выходит на прямую, он утрачивает эту взлелеянную им отечественную и особо ценимую реликвию.

В Розовом гетто я изучил вариации страха, как Мандельштам в Петербурге – науку расставания. Есть патологический страх, не подконтрольный совести, ибо таковой – как противовеса страху – у человека нет, и он оправдает любой свой поступок, совершенный из страха, хоть на дворе и не 37-й. Есть малодушие, уход в кусты, виляние (эвфемизм – маневрирование) с последующим самобичеванием. Наподобие триады «церковь – религия – вера» существует, полагаю, аналогичная в этике: порядочность – нравственность – совесть. Я бы мог привести парочку известных имен, но лучше возьму самого себя.

У меня совесть-недомерок, как я сам. Недоразвившаяся совесть, совесть-эмбрион – поэтому я так часто разглагольствовал в Москве о нравственности. Здесь, в Нью-Йорке, я познакомился с одной религиозной американкой, дочкой рабби, которая утверждает, что евреи вообще лишены инстинктивной морали, а потому им нужен Закон – предписания и запреты, нравственность взамен совести. Что-то подобное мелькает у меня в памяти из читанного в далеком детстве Шопенгауэра: честь – внешняя совесть, совесть – внутренняя честь. Тот, кто не властен над собой, не уверен в себе, боится, что в решительную минуту окажется не на высоте, обязан окружить себя частоколом моральных табу и обязательств. Это дело запретное, и я не сделаю его даже во сне – само собой, из «Тысячи и одной ночи». На Бога надейся, а сам не плошай, а здесь наоборот: боясь, что оплошаю, тем более во сне или подсознанке, взываю к Богу. Но вся беда, что как раз в человеке Бог снял с себя ответственность и возложил ее на плечи homo sapiens.

Есть еще одно различие между розовогеттцами. Одним терять больше нечего, кроме цепей, они идут напролом, другие – вроде меня сразу же после переезда сюда – цеплялись за то немногое, что еще оставила власть. По присловью: мы ее не замечаем, она нас не трогает. Я уже был на грани разрыва с официальной литературой, но в это время в «Литературке» появилась моя статья и наделала много шума в болотце отечественной словесности. Статья свободная, эпатажная, нагловатая, хулиганская – я сам был удивлен, что она прошла без цензурно-редакторской правки. Переезд из Питера в Москву был первой пробой эмиграции, как у Сережи Довлатова из Питера в Таллин, но мы оба держали в голове запасной вариант – окончательный отвал за бугор, если не выйдет в столицах: у него – в эстонской, у меня – в широка страна моя родная. Так невозможен, так немыслим и противопоказан литературе был Питер, что всё казалась лучше, пусть и в пределах «отечества белых головок». Питер был в пору скушнеру, а когда оттуда подались кто куда, то и вовсе стал идеален: по Сеньке шапка. К тому ж Саша – «Семеныч», в оригинале и по паспорту – «Соломонович», чего стыдился и комплексовал.

Я понимаю удивление моих знакомых и читателей, когда они из прослушки «Голоса Америки», Би-би-си и проч. узнали о моем разрыве с официальной литературой. За неделю до этого, встретив меня в аэропортовском дворе, детский писатель Макс Бременер, весь такой стерильный, что любой микроб мог, казалось, убить его наповал, – мы подружились, когда ленинградский ТЮЗ, где я был завлитом, поставил его пьесу, – сказал мне:

– Вам здесь позволено, что не позволено никому.

– Я не Зевс, а бык, – пошутил я.

– Вы – возмутитель спокойствия.

То есть бузотер? Какого же тогда рожна, да?

А мне давно уже было как-то не по себе, что участвую в некой мистификации и с моей помощью и при моем непосредственном участии создается видимость свободы там, где она начисто отсутствует. Но я уже чувствовал за собой след погони, и что собак на меня навешают: либералы – за Битова и скушнера, березофилы – за Передреева и Лихоносова. Мне, правда, не привыкать. Я – злоречивый Мом. Тот самый, который попрекал олимпийцев, что их создания не совершенны: почему у человека сердце не снаружи, а у быка глаза не на рогах? И чего добился этот злослов, скандалист и первый диссидент? Зевс не выдержал и сбросил его с Олимпа на землю.

Есть, правда, и другая версия: Мом, он же Момус, сын Ночи, лопнул от злости, не сумев найти недостатков у Афродиты. Речь, понятно, о физических. Но моральные тогда и в той мифологии в счет не шли. Боги сами подавали человеку дурной поведенческий пример.

Теперь я не Мом, а скорпион. Покусываю себя, как и других. Еще неизвестно, на чью сторону встанет читатель этих записок. Необязательно – автора.

Незадолго до образования информационного агентства «Соловьев— Клепикова-пресс» я опубликовал несколько критических статей о своих литколлегах – Белле Ахмадулиной, Андрее Вознесенском, еще об одном Андрее – Битове, с которым мы схлестнулись на свадьбе Юза Алешковского, где я был свидетелем со стороны невесты, хотя приятельствовал с Юзом. Как читатель, может, помнит по «Не только Евтушенко», предыдущей моей книге, это я познакомил Юза с его будущей (второй) женой в Коктебеле, они быстро сошлись, и Ира подарила Юзу импортные джинсы, а мне шепнула с укором: «Мог бы иметь такие же». Понятно, я опешил. Но Ира вообще была девушка решительная, без тормозов, и что у нее на уме, думаю, было неизвестно ей самой, пока ее мысль не доходила до языка.

Почему-то любая моя критика воспринималась объектом и его фанатами как вызванная субъективными причинами, хоть часто я даже не был знаком с человеком, о котором писал. Тем более, с кем был знаком. Когда появилась моя статья в «Литературке» с очень ослабленной критикой новой книжки стихов скушнера, тот тут же позвонил из Ленинграда Гене Красухину, завотделом поэзии, и что-то ему наплел о наших с ним человеческих неладах – вот я и мщу через прессу. Оба – и Битов и скушнер – причину путали со следствием, переводили литературные счеты в личные. Древний принцип полемики: с мнениями, а не с лицами. С книгами – не с авторами. Не говоря о том, что все это в рамках дискуссии: я критикую Х, а меня в следующем номере или рядом, на той же полосе, критикуют за критику Х. О том, как Вознесенский бегал в ЦК, чтобы снять мою статью в «Литературке» из номера, я уже как-то писал, хотя на той же странице стоял ответный мне панегирик Вознесенскому критика Владимира Огнева. Критика у нас в стране была строго-настрого запрещена: нельзя было трогать ни власти предержащие, ни официозных писателей, ни играющих в диссент поэтов – упаси боже! Даже академик Сахаров был вне досягаемости, как жена Цезаря, ни тем более жена академика Сахарова – в этом мы с Леной убедились лично. См. главу «Спасибо академику Сахарову!».

Собственно, споры мои были не с двумя Андреями – Битовым и Вознесенским, – но с одураченным ими читателем. Хотя какой смысл, если читатель хочет быть одураченным? Его обманывать не надо, он сам обманываться рад. Вся беда, что элитарное по самой природе искусство в России стало достоянием миллионов, и они рядили и судили как заблагорассудится – без руля и без ветрил, без законов и без правил. Это и есть то «восстание масс», о котором написал безнадежную книгу Ортега-и-Гассет, но в нашем случае – на эстетическом пятачке. Внести в эти массы критерии истины и искусства невозможно, все равно что ссать против ветра, да и где уверенность, что истина у тебя в кармане? Печально, что художник, ориентируясь на массового читателя, утрачивает высокие критерии и снижает требования к себе. Они друг дружки стоят – зачем тогда вмешиваться, путаться под ногами, прерывать любовный акт?

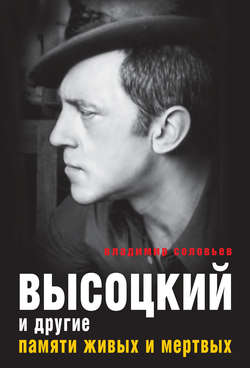

Вот почему сольные главы в этой книге посвящены только тем, кто мне шибко нравился, кто был сам по себе, стоял особняком – даже те, кто потом приобрел бешеную славу, как Окуджава или Высоцкий. По пушкинской формуле: ты царь – живи один. Хотя, конечно, вечность влюблена в произведения времени, как сказал не наш поэт, но не всегда и необязательно и не в такой прямой зависимости, как у Евтушенко или Вознесенского, как ни велика их аудитория. Причиной их разрыва была именно борьба за аудиторию и за первенство, а не стих «Бьют женщину», который Андрей сочинил по свежим впечатлениям, будучи свидетелем рукопашной в такси между Женей и Галей, исход был предопределен:

Подонок, как он бил подробно,

Стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!

Вонзался в дышащие ребра

Ботинок, узкий, как утюг.

Коли дал слово Вознесенскому, то и Евтушенко – как тот объясняет, почему прежние прежние друганы и соратники стали заклятыми, смертельными врагами:

…Не потому ль, что стремленье быть первым

ело тебя, пожирало меня?

Вопрос риторический: вот именно – потому!

В предыдущей книге «Не только Евтушенко» я объяснял, что заглавное имя на обложке и титуле – Евгений Евтушенко – псевдоним времени, а потому применимо не только к «кумиру нации», но ко всем фигурантам этого коллективного портрета, наподобие школьных фоток под конец учебного года. И дело тут не только в том, что все они были тесно связаны между собой и каждый – так или иначе, иногда конфликтно – с Евтушенко: Белла Ахмадулина была его женой, Андрей Вознесенским – близким другом, пока не разбежались, с Межировым были соперниками в любви и проч. Как имя великого футболиста стало обозначением любого футболиста либо футбольного фаната вообще: пеле – с маленькой буквы. Либо имя великого физика – единицей измерения силы тока: ампер. Вот я и превратил имя собственное в имя нарицательное – евтушенко, и расширил это эмблематичное понятие применительно к знаковым именам эпохи, его однокорытникам не только по литературному, но и по культурно-политическому цеху: евтушенки Владимир Высоцкий и Василий Шукшин, евтушенки Юрий Любимов и Анатолий Эфрос, евтушенки Белла, Новелла и Юнна, евтушенки два Олега – Каравайчук и Целков и три Андрея – Битов, Тарковский и Вознесенский, евтушенки поэты-кирзятники – Давид Самойлов, Булат Окуджава, Борис Слуцкий, Александр Межиров, евтушенко маринист Виктор Конецкий, евтушенко академик Андрей Сахаров наконец. И даже евтушенко Александр Солженицын, хоть он в гробу перевернется, если до него это дойдет! В свое оправдание: коли как есть Сверх-Я, то есть Супер-Эго, то такими суперевтушенками были академик Сахаров и Солженицын. Кто спорит, условность, но ничуть не более, чем понятие «шестидесятник». Без вопросов! Порядок.

На этой евтушенковской шкале есть, понятно, лучшие и худшие евтушенки, и есть евтушенки не только хуже, но лучше Евгения Евтушенко. Ничего уничижительного, да и не те это категории «лучше-хуже», в которых я рассматриваю представителей шестидесятничества. Оговорю сразу и жанровые особенности – не байопик, не биография и не монография, а именно портрет, еще точнее – штрихи к портрету. В нашем случае: штрихи к портретам. В двух книгах, которые зависимы друг от друга – и независимы. Как все книги одного автора – Владимира Соловьева.

Аналогичный прием будет использован и в следующей книге о моем собственном поколении – от Барышникова и Бродского до Довлатова и Шемякина. А чтобы никому из них не было обидно, назову ее по имени автора – «Быть Владимиром Соловьевым». Само собой, имя владимирсоловьев будет нарицательным, эмблематичным, именной маской, товарным знаком, подписью художника под портретами современников и ровесников. И не только. Пусть владимирсоловьев будет псевдонимом всех их скопом (знаменатель) и каждого в отдельности (числитель): владимирсоловьев – это Михаил Барышников, это Иосиф Бродский, это Сергей Довлатов, это Лена Клепикова, это Михаил Шемякин и это я сам – Владимир Соловьев. Нет, не автопортрет в траурной рамке – хотя кто знает? – а групповой портрет близких мне людей: рожденные в «сороковые, роковые» – бывшие ленинградцы, а потом ньюйоркцы.

Ладно, до той книги еще надо дожить, зато в этой пусть читатель не ждет отдельных портретов тех, кто оставил меня равнодушным, хоть я знал их в личку: Алешковского, Битова, Самойлова, а только мимоходом, по касательной, по ходу сюжета. Правда, я сочинил три главы, где Аз и Буки высказывают противоположные точки зрения на Вознесенского, Евтушенко и Ахмадулину, но они опять-таки в предыдущей книге «Не только Евтушенко», а до этого в моем романе с памятью «Записки скорпиона». Как образчики диалогической, а не сугубо панегирической или сугубо диатрибной характеристики. Читателю решать, кто прав: Аз или Буки? Но и моя кочующая из книги в книгу глава «Два Бродских» – той же природы: оксюморон взамен олеографии. Бродского я знал слишком хорошо, написал о нем несколько книг и немало статей, а та была постскриптумом к написанному, независимо от хронологии.

Уж коли о нем зашла речь, вот записанный мной по свежим следам разговор в тогдашней Москве.

– Он не выше нас, но впереди – разведчик и модернист русской поэзии, – сказала Юнна. – Как Мандельштам и Пастернак – сейчас их новизна стерлась, а современников потрясала. Через пятнадцать лет, когда Рыжий станет нобельцем и классиком и его стих разойдется по рукам, его новизна сотрется и мы все окажемся в одном корыте. Лучшие из нас, – добавила она на всякий случай.

Юнна гнула свою линию – присоединяясь к Бродскому, одновременно занижала его под себя, не будучи способна сама до предложенного им уровня дотянуться. Он уже и сам не мог дотянуться до своего прежнего уровня: нью-йоркский – до питерского. И еще: живя в России, Юнна вынужденно аполитизировала Бродского, потому что сама была в стихах верх аполитичности и отрешенности от мирской суеты. Потом они поменялись местами – уже в Америке Бродский стал отстаивать искусство для искусства, а Юнна – даже не политизировала, а огосударствила свой стих.

– У Бродского в руках инструментарий, которого нет сейчас ни у одного русского поэта, – защищал я его редут.

Другие помалкивали, следя за нашей перепалкой и не признавая в Бродском классика ни теперь, ни в будущем. Фазиль честно признался, что не понимает его стихов, и привел пример про пчелку, но мой сын-тинейджер, знавший Бродского наизусть и схватывавший на лету, мгновенно объяснил, что у пчелки жало в заднице.

– Судя по всему, у него была здесь нелегкая жизнь, тяжкая и продувная, – сказал Фазиль. – Такое у меня ощущение, что поэтом он не родился – до поэзии его довела Советская власть.

Я решил промолчать про Марину Басманову, которая участвовала в этом «сотворении» поэта наравне с Советской властью.

Тут раздраженно вмешалась Юнна:

– Я вас умоляю! Наоборот, Советская власть мешала выявить генетическую – то есть сущностную, а не благоприобретенную! – причину аллергического состояния его души по направлению к миру вовне – казалось, что виновата Советская власть, а выяснилось, что поэт не в ладах со всем миром. Вот что он пишет в последней поэме: «Птица, утратившая гнездо, яйцо на пустой баскетбольной площадке кладет в кольцо» – чем не образ мировой цивилизации? А потом они мечут в нас отравленные стрелы, но те приживаются в нашем организме и становятся часовыми указателями.

– Векторами страха, – поправил я. – Я понимаю, кошка выбирает ту единственную траву, которая ей позарез, но как можно деполитизировать Бродского, когда у него есть «Конец прекрасной эпохи» с прямым и четким противостоянием: жертвы – палачу.

– Это и так, и не так, – сказал Фазиль. – Так в том смысле, что Бродский – не Евтушенко, который антисоветский сегодня, а завтра – ультрасоветский.

– В зависимости от модус вивенди Софьи Власьевны, – сказала Юнна, примиряя поэта с царем.

– И в зависимости от своей стратегии, – добавил я.

– Не совсем, – возразил Фазиль. – Человек в стихах вашего Бродского – не только политическое животное, но в том числе политическое животное. Его лирический герой многообразнее, богаче, полихромнее.

– Тонкачество, – огрызнулась Юнна, хотя объект нашего разговорного разговора давно уже, по Пармениду, превратился в акт исследования, но ей лишь бы спорить! – Он сменил одну империю на другую и убедился, что всё едино – «…ибо у вас в руках то же перо, что и прежде», и тот же «конец перспективы»:

Я пишу из империи, чьи края

Опускаются в воду. Снявши пробу с

Двух океанов и континентов, я

Чувствую то же, почти, что глобус.

То есть дальше некуда. Дальше – ряд

Звезд. И они горят.

Знал бы Ося, как горячо о нем здесь говорят, будто не уезжал!

Участвуй он в нашем трепе, он бы, конечно, вклинился со своим вечным, по любому поводу: «Нет!»

– Вы так о нем спорите, как в учебнике по истории Древней Греции приводятся стихи Гесиода и Гомера – в качестве иллюстрации к экономическим основам рабовладельческого строя. – Это вмешалась Лена Клепикова, которая кончала классическое отделение филфака, но когда уже здесь, в Нью-Йорке, я прихвастнул, что Лена знает латынь и древнегреческий, наш приятель Саша Грант сказал, что латынь знает каждый дантист, на что я ответил: «Но не древнегреческий!»

– Ну и что с того? – возразил я своей жене. – От Гесиода, Гомера и Бродского не убудет, а мы – с их помощью – снимем дополнительные пробы с их времен, включая наше, и поймем что-то еще – не только их стихи. Мы живем в полуфабрикатной стране, здесь все недоделано и никогда доделано не будет – покупаешь ли квартиру или шляпу, все не закончено. Здесь нет перспективы, взамен неодолимая бесконечность, а там, на другом полушарии, где временно обосновался Рыжий, – по обратной причине: перспектива замкнута, прервана, «вещь не продлишь», противоположности сходятся, рай и ад, два места тотального бессилия. Это поверх всех различий, и это мудро, как откровение, но болевой уровень поэмы – как раз там, где время играет роль панацеи, ибо

…не терпит спешки,

ставши формой бессонницы:

пробираясь пешком и вплавь,

в полушарье орла сны содержат дурную явь

полушария решки.

– Совпадения здесь не внешние, а внутренние, – сказала Лена, – потому что, переехав в другое полушарие, не избавиться от вымороченной отечественной нашей жизни – это уж на всю жизнь, где бы ты потом ни обитал. Как у Горация: сoelum, non animum mutant, qui trans mare currant.

– Даже пересекая океан, душа остается та же, – переиначил я на современный лад. – Как и страх. Страх отечественного нашего производства: made in the USSR. Почему Бродский и сменил империю. Черным по белому:

…Этот шаг

продиктован был тем, что несло горелым

с четырех сторон – хоть живот крести:

с точки зренья ворон, с пяти.

Дуя в полую дудку, что твой факир,

я прошел сквозь строй янычар в зеленом,

чуя яйцами холод их злых секир,

как при входе в воду. И вот, с соленым

вкусом этой воды во рту,

я пересек черту…

– Объясняю, – любимое слово Юнны, – это образ, а не реальность. Какие там янычары! Он же не через Чоп ехал, а летел на самолете. Но я не отрицаю, он имел право на этот образ.

– А ты – нет! – рассмеялся я.

– Кто о чем, а шелудивый о бане, – сказала Юнна, не очень поддерживающая мои генитальные загибоны. – Но к реальности этот образ не сводим. Так же, как и его сонеты Марии Стюарт и остальные любовные стихи – это мозговая конструкция, поэтический вымысел, и мне смешно, когда на основании этих стихов говорят о его однолюбстве. Наоборот, он – мономужчина. Но из поэтических соображений ему выгодно быть однолюбом – вот он и однолюб. Коли муза одна, то и баба одна – это и ежу понятно. Я тут как-то написала строчку про младшую сестру, а у меня только старшая и есть, но по смыслу и звуку старшая в текст не шла. А леди Макбет – классический пример! – то она кормила грудью своих детей, то у нее никогда детей не было. Как когда эффектней. Поэзия – тот же театр. Париж стóит обедни, а искусство – реальности. Однолюбство Бродского, как и его янычары и «несло горелым», – тропы, метафоры, гиперболы.

– Что касается янычар и горелого, могу подтвердить их реальность, – сказал бывший лениградец, без пяти минут москвич, только что закончивший «Трех евреев».

– Да нет же! Как ты понимаешь, поэт сам выбирает свою судьбу, сам все заранее планирует – и неудачи, и срывы, и безденежье…

– …и суд, и ссылку, и слежку, и психушку, и измену любимой, и инфаркт, – закончил я.

– Представь себе! Что угодно. В том числе – гэбуху. Это стратегия, которую избирает поэт, творя свой образ и судьбу – из ничего.

– Подневольный опыт Бродского ты объявляешь актом свободного волеизъявления, расчетом, стратегией? Ты с ума сошла!

Я, конечно, понимал, что Юнна примеривает судьбу Бродского на себя, но – не по чину и не по ноздре. Немного она перебарщивает, хваля его и тем самым примазываясь к нему, но одновременно этим сравнением, которое пусть не выдерживает, зато приподымает собственную планку и отчуждает себя от здешней конъюнктуры, признавая ее приблизительность, мнимость, фиктивность. Однако самого Бродского, в целях той же отчужденности от конъюнктуры, она уменьшает, одомашнивает, уподобляет самой себе – потому что не справиться с ним целиком… и еще – потому что бескомпромиссной своей жизнью-судьбой Бродский предъявил русской литературе и русским литераторам такой уровень, такой счет, такую меру, чтобы выдержать которые надо немедленно, разом отринуть от себя советскую литературную карьеру: все, что накоплено, к чертям собачьим!

– Ты хочешь идеального, а гениального тебе мало, – нашел я наконец формулу и в качестве иллюстрации привел Осины стихи: «Человек размышляет о собственной жизни, как ночь о лампе», хотя каждый сказал бы наоборот – как лампа о ночи. И «человек есть конец самого себя и вдается во Время» – того же автора. Гений не может быть совершенен – в отличие от эпигона. Гений торчит из самого себя, а эпигон укладывается в самом себе – разница.

– А мне все-таки одного Бродского было бы мало, – сказала Лена Клепикова. – Пусть гений, а потому особенно однобок, ущербен, ущемлен. Гений – это патология, диссонанс и одиночество.

– А кто тебе запрещает читать других поэтов? – сказал Фазиль.

– А одного Шекспира или одного Гёте – разве не мало? – сказал я. – Бродский не претендует на монополию. – И тут же поправился, вспомнив Осин императив: – Пусть даже претендует – претензия для читателя не обязательна. Ты говоришь, ему везде плохо, да? Но по-разному: там – изнуряющая жара, здесь – стужа. Здесь – Цельсий, там – Фаренгейт. Бродский – термометр: он политику, любовь, измену, смерть ощущает метеорологически – ему холодно, жарко, горячо, студено невыносимо. Метод не всегда чисто поэтический, часто физиологический, зато как действует! Он сменил не империи, а полюса, хотя нет – климатические зоны, объял земной шар и удивился его тесноте и человеческое неустройство и одиночество показал на примере любовном, когда глобус трещит по меридианам, и на двоих его не хватает. Не хватило.

Духота. Так спросонья озябшим

коленом пиная мрак,

понимаешь внезапно в постели, что это – брак:

что за тридевять с лишним земель повернулось на бок

тело, с которым давным-давно

только и общего есть, что дно

океана и навык

наготы. Но при этом – не встать вдвоем.

Потому что пока там – светло, в твоем

полушарьи темно. Так сказать, одного светила

не хватает для двух заурядных тел.

То есть глобус склеен, как Бог хотел.

И его не хватило.

От некоторых его откровенностей даже как-то неловко становится. Паузу прервала, и как-то не очень уместно, Юнна:

– А там гнусностей меньше, чем у нас? Одни ЦРУ с ФБР чего стоят – почище нашего КГБ!

Вскоре мы нечто подобное услышим из письма Лимонова оттуда, которое по своей то ли чужой воле зачтет нам доброхот, сам из нашего Розового гетто.

Не то чтобы я уже навострил лыжи, но такой запасной вариант проигрывался – как и многими в Розовом гетто – ввиду закручивания гаек, а потому я на Юнну озлился:

– Ты здесь остаешься – на здоровье! Но не вытягивай из своей личной судьбы универсальную теорию, не постулируй свой образ жизни остальным.

– Как ты можешь сравнивать? – сказал Фазиль, который обычно стоит на примирительных позициях, а склоняется к охранительным, но правдолюб, и тут его прорвало. – То же, что с Бродским. Там ФБР и ЦРУ стоят на страже демократических институтов от внутренних и внешних посягательств, а именно: посягательств русской истории – помимо нашей официальной идеологии – на Запад, тогда как здесь охраняются тирания, жестокость и жлобство. Сексуальная революция, тестирование, демократия, свободная конкуренция – необходимость во лжи там отпадает, ложь не выгодна.

– Ты там не продержишься и дня! – сказал я Юнне.

– Не волочешь, что я тебе вмажу! – Это был словарь ее прежних дружков-наркоманов, а она завязала чуть ли не единственная в Москве.

Мимо ушей.

– А теперь наш сюрприз, – обратилась Юнна к своему спутнику, двенадцатью годами ее младше, и тот послушно вытащил из продуктовой сумки магнитофон, включил его, и мы услышали собственные голоса – весь наш давешний разговор с Юнниного прихода.

Мы растерялись. В самом деле, мы оказались в неравном положении: Юнна знала о записи, мы – нет. По сравнению с ее хорошо поставленным, отрепетированным голосом, наши звучали слишком партикулярно, домашне, неубедительно. К тому же она сидела к микрофону ближе других. Для кого она говорила: для потомства? А для кого еще? Уж во всяком случае не для вечности, в которую не верила. В любом случае – компромат, да и не принято меж друзьями.

– Сотри немедленно! – рассердился Фазиль.

– Конечно, конечно, – засуетилась вдруг Юнна, и ее Альфонсо начал какие-то манипуляции с магнитофоном, но стер или не стер, я так и не понял.

И никто не понял. Возник какой-то напряг, всем стало как-то не по себе от неуместного розыгрыша. Шутка, как в том анекдоте, – дурацкая. А тут еще Юнна, почувствовав свою оплошность и те, пусть маниакальные и, должно быть, необоснованные подозрения, которые она в нас заронила, сказала вдруг, что некто предупреждал ее быть осторожнее с одним диссидентствующим литератором, который под колпаком у КГБ. Забегая вперед: они пасли его еще пару месяцев и в конце концов арестовали: «Слава богу, – говорил общие знакомые, – теперь он вне подозрений». Такая вот была атмосферочка.

– Отсюда надо мотать – и немедленно, – сказал один из нас, все равно кто, тогда собралось с полдюжины у нас дома. – Мы все искажены, изуродованы, и скоро у нас крыша поедет от маний, от фобий, от взаимных подозрений. А наша ревность? Разновидность всеобщей советской подозрительности. Раз мы подозреваем друга в доносительстве, то жену сам бог велел подозревать в измене. В каком еще языке «измена» относится к родине и к женщине! Здесь не тюрьма страшна, а психушка – не за политическую оппозицию, но за настоящее безумие, которое неизбежно.

– И еще страх, – вмешался я. – Всеобщий и всеобъемлющий страх. Все время вроде бы беспричинно тянет свалить невесть куда, но свалить немедленно – промедление смерти подобно. Единственно, что останавливает, – стыд и этикет. Человек не может жить в непрерывном страхе – особенно мужик. Это унизительное и противоестественное состояние, его можно обуздать нравственным императивом либо выйти из него самообманом и актерством.

– Либо утерять его вовсе, но вместе с инстинктом самосохранения, – сказала Юнна. – И оказаться безоружным перед туземной реальностью, а это смертельно опасно.

– А вдруг именно страх делает каждого из нас человеком? – додумался вдруг Фазиль.

– Или черепахой, – сказал не помню кто. – Черепаший панцирь – материализация страха.

– Я боюсь, следовательно, я существую, – настаивал Фазиль. Именно тогда я понял, что эта тема взята им не напрокат, а личная, болезненная.

– Ты написал книгу о страхе, – сказал он мне. – Владимир Исаакович Страх.

Запомнил! Я невольно оглянулся – не все из присутствующих знали о «Трех евреях», а я не хотел засвечиваться раньше времени.

– Это роман о ленинградском страхе, жидовская исповедь, роман с эпиграфами, утешение в слезах, – запутывал я следы. – Литературное самоутверждение уравновесило жидовский страх, честолюбие оттянуло от пропасти, автор остался недоуестествленным. Настоящий страх – это когда выхода нет, туннель, тупик, лабиринт страха. Я пишу сейчас метафизический роман, но он как-то не вытанцовывается, не хватает чего-то экстраординарного, а так все есть, как у нас, – кухонные разговоры, мелкие предательства, сплетни. А чего-то не хватает. Либо не удастся роман, зато мы все выйдем из него целы-невредимы, а если удастся, то кому-то придется расплачиваться. Лучше бы автору. А если герою? Одному из вас? Стыдно признаться: чур-чур, не меня! Стыд и страх, страх и стыд.

– Ты хочешь кончить тем, с чего начал, – сказал Фазиль, словно осуждая меня. – Хочешь окольцевать свою литературную судьбу. Сам же говорил, что тот твой роман про питерский страх – последний, во что я не очень верил, тебе уже не остановиться. Жизни ты хочешь навязать сугубо эстетический закон зеркальных отражений.

– Я хочу, чтобы мы остались живы!

– Это второе твое желание, а первое – закончить роман, в который ты нас втягиваешь помимо нашей воли. Разве не так? Тебе нужна трагедия – позарез. А ты не боишься, что один из твоих героев погибнет не по стечению жизненных обстоятельств, но единственно из-за твоих честолюбивых помыслов и точного знания художественных законов и читательских потребностей? Ты – литературный гангстер, я не шучу, тебя надо бояться – всем нам. Ты должен сам себя бояться, потому что тебе самого себя не жаль ради своего романа. Зеркало – ключ к твоему роману, который ты не допишешь, если погибнешь, – кому тогда писать? а если не погибнешь, тоже не допишешь – о чем тогда писать? У тебя нет выбора. Единственное, что тебе остается, – нанять каскадера, взять псевдоним, сговориться с двойником, послать вперед подставное лицо. Весь вопрос – в качестве кого: героя или автора? Ты надеешься, что погибнет кто-нибудь из нас, а допишешь роман ты, а вдруг погибнешь ты сам, а кто-нибудь из нас допишет твой роман вместо тебя и выдаст за свой – об этом ты подумал? Вдруг кто-нибудь допишет тебя самого?

Было похоже на сон или мистификацию, и, честно, я обрадовался, когда разговор авгуров кончился и мы вышли на морозную улицу. С тех пор половины из нас нет – одно убийство, одно самоубийство, похожее на убийство (я о младошестидесятнице Тане Бек, но о ней отдельной главой), и одна натуральная смерть, если можно смерть – любую – считать натуральной. Я – выжил, чтобы написать этот мемуарный роман, который у меня не получился сорок лет назад в Москве.

А тогда, на свадьбе Юза Алешковского, Битов бросил под ноги Лены Клепиковой колоду карт и пошел выяснять со мной отношения, он успел ей сказать – привожу, понятно, не дословно, – что она противопоставляет ему тех, кто решился, живя здесь, печатататься там. Понятно, я был немного выпивши, Лена – тоже, но клянусь – и Лена подтверждает, – об этом не было и речи. Претензии были художественного порядка, вне политики. Это был, по-видимому, внутренний конфликт самого Битова, как у того же Искандера, и тот, и другой, глядя на открыто диссидентствующих или фрондирующих писателей, типа Войновича, Владимова, Копелева, Корнилова, Максимова, сильно комплексовали, тем более у каждого из комплексующих было в письменном столе по непечатному роману. У Битова – «Пушкинский дом», редкая занудь. Шестидесятник Битов заслуживает, безусловно, собственной главы, типа «Анти-Битов», как у Энгельса «Анти-Дюринг», но в критическом жанре я о нем достаточно писал, когда жил с ним в одной стране, да и прозой – см. мою повесть «Путешественник и его двойник», которую в конце 90-х серийно печатал шикарный «Королевский журнал», а потом она возглавила том моей путевóй беллетристики «Как я умер». Андрей там легко узнаваем, хоть и без имени, и может, даже главнее главного, то бишь авторского героя. Не один в один, конечно, но кому нужен его двойник, когда в моих силах сделать Битова интереснее, чем он есть на самом деле? Следуя принятому в этой линейке книг принципу, посвящу-ка я лучше Андрею в тему и в пародийное подражание другой мой опус «Угрюмая Немезида», хоть там и изменен его матримониальный статус. А принцип этот таков – цитирую предыдущую книгу «Не только Евтушенко»:

Не всех шестидесятников автор знал близко, а иных и вовсе шапочно, вприглядку – как сейчас говорят, друганы, дружбаны, дружихи и френды. А потому, кого не охватил жадным взором мемуариста-василиска или кого охватил недостаточно, с моей авторской точки зрения, прошли у меня по жанровому ведомству прозы либо визуального искусства – см. среди соответствующих «посвящений» и «подражаний», пусть «не подражай: своеобразен гений», но гениев среди шестидесятников не было, гений явился позже и всячески от них открещивался, а также среди иллюстраций. Неизвестно еще, кому больше подфартило из моих моделей – лот художества берет глубже, а дагерротип точнее, чем мемуар или даже документ… Все это определяет характер предлагаемого сериала, эту книгу включая – многожанровый, многоаспектный, многогранный, голографический, фасеточный, как стрекозиное зрение.

Я думаю, последующая история с «Метрополем», которая наделала много шума из ничего и по сути была стопроцентно безопасна для участников, включая Битова, Алешковского, Аксенова, Ерофеева (Виктора) и прочих, хотя кого-то там даже не то что турнули, а недоутвердили временно в Союз писателей, и была попыткой добрать упущенное, включиться в диссент, когда никакого риска в нем не было, вскочить на подножку уходящего поезда. Вот уж кто вступил на разминированное поле, так это метропольцы! Чтó им удалось, бог им судья, но я понимаю и насмешливо-презрительное отношение к этой пиаровой акции со стороны тех, кто включился в диссент прежде и рисковал по-настоящему. Того же Войновича, например:

– И рыбку съесть, и на х*й сесть.

Честно говоря, мне уже немного жаль, что я выбрал для этого вспоминательного романа докужанр. Художка в самом деле берет глубже, перевоплощение, остранение и прочие лоты для измерения дна морского. Как в том анекдоте про двух негров, которые ссут на озере с лодки:

– Вода холодная.

– Дно песчаное. Вот сейчас, к примеру, мне придется зашифровать героя, нанести

густой грим, сделать его непрозрачным и неузнаваемым, даже гендерно, пусть будет хоть транссексуал, хотя где ретушь и камуфляж – здесь или далее, – пусть читатель пораскинет мозгами, если не лень. Где-то в этом романе он мелькает у меня под собственным именем, но вряд ли все-таки читатель догадается и соотнесет одного с другим. В «Трех евреях» я тоже в одном случае снял реальное имя с реального человека, и теперь меня спрашивают, в том числе Лена Довлатова, кто он на самом деле – Соснора, Вацуро или Гордин. Так и этот человек из Розового гетто – все равно, где он прописан на самом деле, – есть скорее знаменатель, чем числитель. Этот человек не то что безнравственный, а донравственный, и уже сам не разбирает, где правда, где вранье. Он оправдает любой свой поступок, хотя не любой совершит, что и составляет оксюморон этой типической, пусть и яркой, личности. Он всегда в глухой обороне – с тех пор, как ему выбили зубы в милиции в одном провинциальном городе, а когда он перебрался в Москву и поступил в Литинститут и присоединился к какому-то студенческому протесту вместе с Евтушенко, Вознесенским и Ахмадулиной, тех пожурили, и сошло, а его, поизмывавшись в гэбухе целые сутки, турнули из института, друзья предали, вот этот человек и решил, что выжить можно только ожесточившись: совесть – ахиллесова пята, аморализм – единственная защита.

Пусть немного смещаю curriculum vitae этого, безусловно, талантливого человека, но в том и дело, что вся его тогдашняя совковость, а ныне и вовсе безтормозной, отморозочный ультрапатриотизм – нет, не кожная болезнь, и тут нужен не дерматолог и даже не дерьмотолог, а онколог, если не поздно. Не наросты, а метастазы, которые болезнь пустила в самый главный орган: писательство. Конечно, не в одной этой совковости дело – у каждого писателя есть период цветения, пик его литературной жизни, сфокусированность и воплощенность самого в нем тайного и заветного. Так и у моего анонима – когда я раскрыл его книгу – назовем условно «Искаженный автопортрет», – только что не ахнул. Пусть даже это было второе издание «Серебряного века», где-то там в дали времени угадывался оригинал, но это было не эхо, а перекличка во времени. То была его вершина, начало 70-х, а дальше – борьба за существование, чтобы остаться на плаву, переводы, инсценировки, то да се – вегетативный период, растительная жизнь. Как большая птица: летит над болотом, а подняться не может, и крыльями – хлюп-хлюп.

То, что этот человек был – ну зачем я употребляю глагол в прошедшем времени, когда он, слава богу, жив? – талантлив – несомненно, а талант надо уважать. И то, что после взлета – спад и падение, так на то он и живой человек: сегодня молод, завтра стар, послезавтра мертв. Та же бессмертная Плисецкая, которой в девяносто уже было не станцевать умирающего, а токмо мертвого лебедя – еще до ее физической смерти! Где благодарность? – спрашиваю я сам себя. Какой у нее был танец – какая у него была проза! Или стихи? И на том спасибо. А не злее ли я к нему, чем он к нам, включая меня?

– Будто у него был выход! – возразят мне те, кто помнит или знает то переломное время, и кто узнáет моего анонима.

Да, выхода не было, но был выбор: искусство и жизнь. Ему казалось, что это безболезненно для литературы – его жизненные хлопоты, пройдошливость, притворство, ложь, предательство искажает вконец, но только человека. Это именно он зачитал нам американское письмо Лимонова о тоске по КГБ, по сравнению с которым американская госбезопасность еще хуже – на совести Лимонова, – но зачем было зачитывать это письмо нам? По собственной инициативе? Даже если по собственной, мы неловко молчали – нам было стыдно не за Лимонова, тем более мы не исключали, что фальшивка (оказалось – правда), а за чтеца. Но чтец-то полагал, что все это страсти по Литфонду, а в литературу он этой суете путь заказал – заодно и притоку свежего воздуха. Герметически закупоренная, задохнувшаяся, мертвая литература. Можно поменять местожительство, национальность, даже пол описываемого человека, пусть будет средний – хоть и пишу с натуры, но скорее некий типовой характер, чем литературный индивидуум. Хотя именно литературно этот человек узнаваем даже орально. Не переписывать же мне его!

Увы, это не как у мусульман или буддистов – снимаешь обувь перед тем, как войти храм. Как войти в литературу очищенным от жизненной скверны? Нет таких индульгенций. Есть, правда, иной способ – внести скверну за собой в литературу, но тут нужен гений, как Достоевский или Бодлер. Однажды этот человек заглянул ко мне в полном отчаянии: пошел выбивать телефон для новой квартиры, соответствующими бумагами запасся, но оплошал, что-то – не в них, а в нем – не сработало. Как он казнил себя – не за поражение, а за бездарность! А я пытался его успокоить: надо хоть иногда быть бездарным в советском нашем общежитии, чтобы не расстратить, сэкономить талант – ну да, тот, что от Бога.

Давно уже нет у него больше таких кромешных поражений в жизни. Увы – и таких взлетов в литературе.

Его (или ее) беда – именно беда, а не вина, – что он/она/оно начисто безрелигиозно. Как, впрочем, и все мы в Розовом гетто. А цепкость к жизни – от тысячелетнего еврейского страха, а страх – от психического слома: помимо общей всем нам советчины – его малая родина, откуда он всеми правдами и неправдами перебрался в столицу, а там свой политический климат, более черносотенный, чем по всей России в те глухие времена, плюс пара лет злейшей зависимости, когда этот божьей милостью талант присосался к бутылке/наркоте – одно из двух, читателю на выбор. А когда вылечился, то стал другим: лечение его и доломало до нынешнего состояния.

То есть тогдашнего.

И до теперешнего.

Как-то мы вот так этого человека обсуждали в одной квартире в Розовом гетто, и вдруг звонок в дверь – он собственной персоной. И пошел шпарить афоризмами и метафорами – такая у него была манера, от которой, говоря честно, я иногда уставал, ибо в разговоре он с их помощью самоутверждался, а не размышлял:

– Я больше не люблю недописанные вещи: гвозди надо вбивать по шляпку. Получил наконец сегодня ордер. Мне говорят, что я счастливчик. Счастливчик? Я – выносливый. Я научился ориентироваться в советских условиях – знаю, это не идет моему образу, но иначе мне хана.

Будто он подслушал наш о нем разговор!

– Как твоя книга?

– Вы будете угарать или ругаться? Две заботы: квартира и книга. Квартире нужен телефон – все было встарь, все повторится снова: теперь уж не оплошаю! Для сборника – сфотографироваться. А в телефоне – заметили? – щелкунчики завелись: все что-то щелкает, булькает, вдали какие-то голоса угадываешь, пленку перематывают, хоть бы обменялись опытом с ФБР и ЦРУ и закупили импортную аппаратуру, а то говорить невозможно – собственный голос резонирует: слышишь эхо самого себя, а не собеседника. Конечно, с самим собой тоже интересно, вот Марк Аврелий, к примеру – «Наедине с собой», но не до такой же степени, да и куда мне до Марика!

– У нас здесь есть спец из бывших диссидентов – проверяет телефоны и вывинчивает подслушку. Хочешь – устроим?

– Никогда! Тогда как раз они и заподозрят, что я говорю что-то крамольное.

У нас в Розовом гетто считают, что, если поутру раздается одинокий телефонный звонок, а других за ним не следует, значит, уже подключен.

– По пути сюда видел, как Пушку расширяют, – продолжает аноним, хотя что кодировать, и ежу понятно. – Целый квартал подчистую: чугунным шаром, в раскачку, как маятник – на халву полуразрушенных домов! А ночью чугунный этот перпетуум-мобиле – будто мутация Луны. Так рак долбит тело. Вот и не будет нашей аптеки напротив Пушкина, где из-под полы можно было получить вату, марлю, вазелин – тогдашний наш студенческий дефицит, а потом и фенолин, перветин, маскалин, морфин и прочие галлюциногены – это уже мне, когда я под мрачком на игле торчал. А шашлычная – сначала «Роза», а потом «Эльбрус»? Тараканы, говорят, по всей Москве разбежались, а стены не смогли: нечисть всегда бежит, а чистое рушится. – И без никакого перехода: – А вы знаете, кто мне в конце концов достал эмалированный чайничек? – И выстраивает цепочку, на одном конце которой его подружка, а на другом – лютый зоологический антисемит. – Бедный, казнит себя, рвет и мечет, простить себе не может, что жиду услужил. А я теперь пишу в музыку. Для театра. Там сейчас, правда, на месте таланта торичеллиева пустота и с каждым днем торичеллит все больше. Зато платят сносно.

Всему, что делал, включая откровенную халтуру, он придавал сакральное значение.

– Я легко впадаю в любой образ. Чем я хуже скушнера? Его скоро березофилы в разведку посылать будут – в стан евреев. «Мы тебе доверяем», – скажут, и он пойдет, а они пока что водку в глухом тылу глушить будут. Он думает, что его обойдут, когда всероссийский погром будет, а с него начнут, как с труса, потому что нас они пока боятся…

То есть либеральной еврейской спайки: русистам такая и не снилась. В том-то и дело: хороший еврей лучше хорошего русского, плохой еврей хуже плохого русского. Применительно к подлости: нам приходится больше стараться, чем русским, чтобы соответствовать всероссийским стандартам приспособленчества. Странная все-таки нация, думаю я, глядя со стороны, как будто сам не плоть от плоти. Если представитель титульного народа узнает, что некто Петров открыл новую планету, а Иванов порешил свою жену, русский не испытывает ни гордости за первого, ни стыда за второго. Они сами по себе, а он сам по себе, несовокупляющийся человек – привет Розанову. А евреи гордятся Эйнштейном, Фрейдом, Пастернаком с Мандельштамом и сгорают от стыда за какого-нибудь недостойного соплеменника.

Хотя, впрочем, это черта скорее диаспоры, чем этноса – ведь не только евреи так целокупно себя воспринимают, но и – их: даже, положим, если бы Бейлис был изувером-убийцей, а Дрейфус немецким шпионом, то при чем здесь остальные евреи? Опять же кровавый навет на евреев связан с целостным восприятием еврейства – и не только русскими. «О вкусах не спорят», – сказал Гейне, когда евреи в Дамаске были обвинены в вампиризме: будто пили кровь старого монаха. Аналогично в «Романе с кокаином»: «Мы, евреи, не любим проливать человеческую кровь. Мы предпочитаем ее высасывать». Между прочим, ритуальное убийство дало толчки переносно-символическому обозначению евреев как кровососов. Не только в экономическом отношении, но и в культурном, духовном, мистическом.

А тишайший и справедливейший Алеша Карамазов на вопрос Лизы о совершаемых евреями ритуальных убийствах отвечает: «Не знаю». Это автор за него не знает, хотя прекрасно знает. Как и граф Лев Николаевич бросает бедняжку Анну Каренину под поезд, а не она сама с ее полнотелым жизнелюбием. Прав Светлов:

Я сам лучше брошусь под паровоз,

Чем брошу под поезд героя.

Увы, юмор – редкость, когда заходит речь о евреях, все равно – среди евреев или жидоморов: весь ушел в анекдоты. Зато там можно все: сколько евреев поместится в одной пепельнице?

Кстати, о Бейлисе. Не поразительно ли, что все дружно говорили о его невиновности и мученичестве, но как-то начисто забыли, что во всей этой гнусной истории главная жертва – мальчик Андрюша Ющинский, принявший мученическую смерть. Я понимаю, что сама по себе смерть Андрея Ющинского – в отличие от обвинения Менделю Бейлису – не повлекла за собой опальных обобщений относительно народа, к которому он принадлежал (поляк?), и все равно меня пугает замкнутость еврейского гуманизма в себе, к себе и на себя – ни толики сочувствия убиенному мальчику. Думаю, аэропортовская психология – прямая наследница этого еврейского самоограничения, все равно какой процент евреев в Розовом гетто. Однако это наследство – повторяю, не обязательно генетическое – надо помножить на совковость. Получим несколько иной результат, чем в других микрорайонах столицы.

Как прежде в Питере и теперь Нью-Йорке, в Москве я тоже общался в основном с евреями или с полукровками либо с породненными или просто с объевреившимися гоями. Случайность? Не думаю. Одному нашему общему приятелю, этнически русскому, мать говорила, что он даже несколько жидовизировался на лицо от такой тесноты общения в Розовом гетто. Я, наоборот, ни фамилией, ни лицом на еврея вроде не похож: не типичный. И вообще, со временем, особенно здесь в НЙ, густо населенном евреями всех мастей, стал относиться к еврейским делам спокойнее, хотя признаю, что еврейство выступает в истории и современности как единая этническая сила, в качестве развертывающейся и меняющейся во времени и пространстве идеи. В чем меня только здесь не обвиняли – само собой, в русофобии, но и в антисемитизме тоже – печатно! За то, что я где-то написал: доносы с советских пор ненавижу так, что даже на Эйхмана, наверное, не донес. Если Стивен Спилберг, еврей из евреев, не избегнул подобных обвинений – в связи с его «Мюнхеном», – то на что жаловаться мне? А одна прибывшая из Москвы тургеневская барышня – вполне собой, но впитавшая антисемитизм с молоком матери, – прочтя, что я антисемит, и не сразу распознав во мне жида, сказала, что мне воздастся на небесах, а здесь, на земле, предложила бы право первой ночи, но, к сожалению, оно досталось другому, о чем я потом жалел – мог бы воспользоваться правом тысячи первой ночи.

Нет, я не из породы self-hated Jews, но почему позволено говорить, к примеру, все что угодно о русских, а на евреях – табу? Status in statu? Или холокост выдал нам индульгенцию на будущее? Иван Менджерицкий сказал мне, что никогда не рассказывает еврейские анекдоты – ему, как русскому, не по чину, пусть сами евреи. Оставляю за собой право говорить всё, что думаю, и уж лучше сразу выскажу, чтобы не таить и не накапливать. В конце концов, имеет человек право на самокритику? Пусть это относится не лично к нему, а к его этносу, от которого не открещиваюсь.

Антисемитизм как аллергия титульной нации на инородцев – одно из проявлений ксенофобии. Когда появились люди кавказской национальности – я уже тогда жил в главном метрополисе мира Нью-Йорке, – русская ксенофобия тут же включила имперских субъектов в число своих объектов. А если бы бок о бок с русскими жили негры, не приведи господь?

Снова и снова вспоминаю Розанова – не того, который на смертном одре вынужденно простил евреев, а заодно и у них просил прощения, но Розанова – антисемита и черносотенца. Ведь как раз тогда юдофобство превратилось в антисемитизм – именно в России. Хотя немцы, кажется, опередили русских, и ославленный Энгельсом Дюринг на старости лет заявил о неспособности евреев к ассимиляции, а посему единственный ответ на еврейский вопрос – это истребление всей этой сомнительной человеческой породы.

Что ж, в первом он был прав.

Василий Васильевич не был столь решителен – он не прогнозировал будущее, а констатировал прошлое. Россия попала у него под странную дефиницию – как ряд пустот, в которые и забираются инородцы и даже иностранцы.

Я тоже так думал, живя в Розовом гетто: еврейский вопрос надо начинать с России и кончать Россией. В Америке я в этом убедился с первого взгляда: какая разница в еврейской судьбе, в еврейской функции в двух странах! А евреи – те же самые. Тем более те из них, кто недавно уехал из России. Цитирую Розанова – опять о России, а не о евреях: «Мертвая страна, мертвая страна, мертвая страна. Все недвижимо, и никакая мысль не прививается».

Это касаемо русской революции и ответственности за нее евреев. В Америке же они не совершают революций – ни февральских, ни октябрьских и никаких других!

Это верно, что они (мы), как клопы, повылезли из черты оседлости – самой России вряд ли сдвинуть с места махину революции. Как, впрочем, и одним евреям. Неуемная и неумолчная страсть к политике, к умствованию, к переустройству, к вождизму – вот причина еврейского грехопадения. Подчеркиваю: тогдашнего, потому что в мое время розовогеттцы держались (да и их держали) подальше от политики. Вот именно, от греха подальше.

Однако прежний грех – совместный: разве можно согрешить в одиночку? разве онанизм – это грех? Мог ли политический онанизм привести к революции? Другое дело, кто соблазнитель и совратитель, хотя представить евреев в качестве коллективного Дон Жуана довольно трудно. Тем более насильником или насильниками. Грешили вместе и всласть: евреи с Россией. Мой запоздалый ответ Солженицыну, хотя в начале 80-х мы с Клепиковой напечатали о его политических взглядах (не только касаемо евреев) полемическую статью «Prisoner of Chillon» в престижном интеллектуальном журнале «Dissent», который редактировал весьма достойный писатель и публицист Эрвинг Хау. Не уверен, что я бы (Лена – тем более) подписался под этой статьей позднее, когда с Солженицыным не спорил только ленивый. Тем более – возвращаясь к нашим баранам – что России понадобился другой любовник: Иосиф Джугашвили легко переиграл евреев в честном соперничестве, возвратив Россию к источным водам, к трясинному болотцу прежней традиции.

Евреям так и не удалось поднять Россию на дыбы революции, а точнее (прошу прощения), поставить ее раком – как и Петру. Неудача, фиско, провал.

Русская революция – результат мезальянса. Отсюда ее патология – внутреннее уродство и внешнее страхолюдство. В замысле-то брак был по расчету, но расчет, увы, одной стороны, хотя и не России из себя целку строить, но так или иначе – свадьба оказалась кровавой, а жених с невестой заколоты на брачном ложе.

Может, друг другом, а может, соперниками.

Для Розанова еврей – паук, а русские суть попавшие в его паутину мухи, и погром есть предсмертная конвульсия мухи, все остальное не более чем риторическая фигура еврейского красноречия. Пусть грех, соглашается Розанов, но как убийство при самозащите, которое – вопрос на засыпку: убийство или не убийство?

Пересказываю своими словами, дополняя и корректируя эти дореволюционные замечания весьма пристрастного наблюдателя.

Антисемитизм сталинских времен можно уподобить реакции фригидной бабы, которая винит во всем мужика, а похотливый мужик – бабу. Физиологическое несовпадение. Акт не состоялся, зачатие не произошло. Некрофильство. Труположество. Пусть преувеличиваю, но темпераменты разные. Отсюда несовпадение начала с концом, причины со следствием, замысла с его осуществлением. То есть недоосуществление. Выкидыш.

Русская привычка – искать козла отпущения: помещики, дворяне, капиталисты, кулаки, евреи, коммунисты, дерьмократы, люди кавказской национальности. Кто следующий?

А сами русские?

И еще: разве не восстановила Октябрьская революция те институты старой России – худшие из них, – которые были уничтожены Февральской, и не усилила многократно, собрав старые лучи новой лупой? По сокровенной сути большевики – не разрушители, а традиционалисты, консерваторы, реставраторы и охранители. Куда дальше, когда спустя пару месяцев после революции Ленин возвратил столицу из Петербурга в Москву, прервав европейский, петровский, пусть с зигзагами, путь развития и повернув русскую историю вспять, Сталин завершил этот правеж, отодвинув время еще на несколько столетий, крутанув колесо этой машины времени в татаро-монгольско-азиатскую неподвижность, сотрясаемую дьяволиадой массового террора.

А нынешний сдвиг постсоветской истории обратно в советскую и в досоветскую? Стрелка политического компаса движется по циферблату как полоумная и указует то в одном, то в противоположном направлении.

Куда ж нам плыть?..

Ходить бывает склизко

По камушкам иным,

Итак, о том, что близко

Мы лучше помолчим…

История или генетика? Что имел в виду Ключевский, когда говорил о злокачественном развитии русской истории? Почему Розанов выводил идею из секса: в сексе – сила. С одной стороны, фаллическая сила иудаизма, а евреи сексуально более активны по сравнению с титульными народами в любой стране диаспоры. С другой – разделенность христиан с полом. Вот почему евреи одолевают христиан: тут борьба в зерне, а не на поверхности – на такой глубине, что голова кружится.

А я – тогда, в Розовом гетто, – думал, что на поверхности: если не ставить евреям палки в колеса, поместить их в нормальные, недискриминационные и равноправные условия – как тогда они проявятся? Черчилль довольно удачно выразился, что англичане не антисемиты, потому что не считают себя хуже евреев.

И еще я думал, что при повышенном умственном коэффициенте – у евреев одновременно занижен нравственный. Занижен – не по сравнению с христианами, а по сравнению с собственным завышенным интеллектуальным. Не очень добры, не всегда чувствительны, редко сентиментальны, сухоглазы, равнодушны, бестактны, жестковаты, жестоковыйны – ко всему, что не касается непосредственно их самих, вовне – по ту сторону добра и зла. Слишком целеустремленны, а то и фанатичны, чтобы обращать внимание на средства и быть хотя бы минимально брезгливыми в них. Я мог бы сослаться на русско-еврейскую революцию, либо на розовогеттцев, но лучше напомню о двух еврейских титанах нового времени – Кырле Мырле и дедушке Зигги, которые поставили во главу угла своих революционных систем соответственно желудок и х*й, минуя мораль, поверх и помимо нее.

Бесы из бесов!

А как евреи раздражительны на своих ренегатов, как нетерпимы! Как-то заглянули мы к одному из аэпортовских выкрестов и не застали дома. Его новая молодая жена усадила нас с приятелями в кабинете, а сама вышла. Что тут началось! Обнаружив на столе прозелита портативную Библию, молитвенник, книгу отца Александра Меня и «Путешествие пилигрима», мои товарищи-христофобы стали хихикать, подбрасывать книги в воздух и только что не надругались над ними. Я был новичок в Розовом гетто, и у меня было ощущение, что комиссары в пыльных шлемах устраивают шмон в квартире у отца Флоренского. Как будто наш отсутствующий хозяин изменил заложенному в нем генетическому коду, а моих приятелей-безбожников раздражают те из их братии, кто обрел мирное пристанище в православии и навсегда потерян для еврейства. А как же Пастернак, написавший единственный православный роман в русской литературе? А другие выкресты – искренние и лицемерные? А если первый выкрест Христос – это упущенный шанс еврейского народа?

Еще не знаю, что от меня дальше – еврейское амбициозное высокомерие или еврейско-православное приспособленчество по принципу: «Куда вы, меньшинство?» – «К большинству». Я остаюсь с самим собой – и самим собой. По Ницше, мне не нужен никто. Разве что мой четвероногий Бонжур. О если б без слова сказаться было можно – вот он понимает меня без слов. Как и его предшественники. Но жить-то приходится с двуногими, а не с четвероногими и хвостатыми. Как жаль, что у людей нет хвостов! Особенно у женщин.

Уж коли перебил сам себя, то и дальше пойду в уклон, на боковую тропу – авось таким кружным путем возвратимся обратно в Розовое гетто.

Отождествляю ли аэропортовцев с евреями? Ну, не один к одному, конечно, но с небольшими поправками – да. Аэропортовцы, евреи, либералы, интеллигентщина-образованщина, полубогема-полуэлита и прочие квазисинонимы. Короче, еврятник.

Тут как-то, в программе «Перекресток» на международном, urbi et orbi, ТВ для русских, меня свели с ньюйоркским полицейским детективом Питером Гриненко, а секундантом был Виктор Топпалер. Речь шла, понятно, о прослушке госбезопасностью Америки телефонных разговоров. Я не против прослушки, но с соблюдением американской конституции, тем более разрешение суда на прослушку правительство может получить в считаные минуты, да хоть задним числом – не проблема. Сомневаюсь, однако, что эта прослушка что-нибудь даст – невозможно представить одного террориста договаривающимся с другим террористом по телефону о готовящемся теракте. Оглуплять противника могут только заведомые идиоты. Тем более, мы проигрываем войну с исламским супертерроризмом на всех фронтах, и 11 сентября – это не историческое прошлое, потому что после были теракты в Мадриде, Бали, Лондоне, Ираке, Израиле, Египте и т. д. Я уж не говорю о том, что не хочу, чтобы мой телефонный треп – скажем, с бабой – слушал Big Brother, но токмо баба, которой он и адресован. С распадом СССР футурологический, пародийный на социализм роман Джорджа Оруэлла «1984» казался безнадежно устарелым, а тут на тебе – форпост мировой демократии делает его снова актуальным и злободневным. А так как передача шла в канун Нового года, то я и поздравил телезрителей с наступающим, 1984 годом. Что тут было! Само собой, по очкам я проиграл полицейскому детективу, и несколько дней вся русскозычная глобал виллидж стояла на ушах, обсуждая, какой же Соловьев записной либерал. Во-первых – не стопроцентный, во-вторых – с каких это пор «либерал» стало ругательным словом? Не поразительно ли совпадение: в те времена, о которых пишу, и в те времена, когда пишу, слово «либерал» – с легкой руки еще Ленина – такое же ругательное. Как тогда «сионизм» или «абстрактный гуманизм».

Зато здесь, в Америке, нет такого контраста между евреями и неевреями – разве что с негритосами: будто бы те до сих пор не могут простить евреям, что они продолжали наводнять Америку рабами, когда работорговля была запрещена. Скажите спасибо! Что бы вы теперь делали на своей исторической родине – вымирали бы на уровне этносов от голода и СПИДа?!

Кстати, у евреев тоже есть аллергия на гоев – не только у гоев на евреев. В разгар «дела врачей», когда мне было 10 лет, мы шли с моим старшим двоюродным братом по Невскому и натолкнулись на лежащего прямо на тротуаре алкаша.

– Это наш старший брат! – пояснил мне мой родственник.

Почему евреи остаются государством в государстве с римских времен? Мой любимый Теодор Моммзен в «Истории Рима» исписал на этот вечно актуальный сюжет десятки страниц, из которых я приведу пару фраз, не становясь, как и он, ни на чью сторону:

«Совместная жизнь иудеев и неиудеев становилась все более неизбежной, но при создавшихся обстоятельствах совершенно невыносимой. Различия в верованиях, в праве и обычаях все обострялись, а обоюдная заносчивость и взаимная ненависть действовали на обе стороны разлагающе в нравственном отношении. В течение этих столетий возможность примирения отодвигалась все дальше, по мере того как примирение становилось все более необходимым. Это ожесточение, эта заносчивость, это презрение, укоренившиеся с обеих сторон, были, конечно, неизбежным всходом, быть может, неизбежного посева; но наследство, оставленное той эпохой, тяготеет над человечеством доныне».

Я могу перечислить наши этнические недостатки – страницы не хватит. Например, патологическое чадолюбие, переходящее в эгоизм – личный, семейный, клановый, национальный. Изощренно-универсальная пробиваемость, взаимовыручка, круговая порука, мафия-кагал, Alliance Israelitite – по контрасту с русской милостыней и сумбурной жалостью, жизненная стратегия – на фоне русской расхристанности.

Анекдот про экскурсию в ад помните? На одном котле – крышка, а на ней замки, камни: «Здесь евреи: один вылезет – всех других за собой потянет». А в другом котле – русские, без замков и даже без крышки: «Что за них бояться – если даже один вылезет, остальные его обратно утянут».

С другой стороны, жертвенная нация, козел отпущения, агнец на заклание и все такое – не отнимешь. Самоизгнание евреев из России – это не просто тяга к кочевой жизни, но инстинкт самосохранения, вовремя сработавший. Чем меньше евреев там, чем больше здесь – тем лучше. Для всех лучше.

Лично я остаюсь евреем-агностиком, и если склоняюсь к вере, то без церкви и без синагоги. Русско-еврейская тоска Пастернака – «О если б я прямей возник!» – мне чужда, хоть и понятна. Разведясь с еврейкой, он женился на русской: в Зинаиде Николаевне любил сразу два народа – русский и советский. Он стеснялся своей родни и хотел быть похожим на голубоглазого Садко. Я тоже стеснялся в детстве своих идишных родственников. Для меня это пройденный этап:

Я в этой жизни рано стал ребенком…

В шестнадцать лет, заполняя паспортную анкету, на вопрос о национальности я, будучи стопроцентным жидом, вписал – была не была! – русский, но получил в районном отделении милиции от майора Зубова (потому и запомнился!) паспорт, который решился открыть только дома: черным по белому, каллиграфическим почерком – еврей. Главное, этот поц ничего мне не сказал, не сделал втык, молча протянул паспорт и пожал руку. Стыд и срам. Как побитая собака – само собой, визуально. Пытался продать душу, предав свое еврейство, а мне ее вернули: кому нужна твоя жидовская душа? Таких охотников, думаю, был не один я. Урок на всю жизнь. Больше подобных попыток не предпринимал, а здесь, в Америке, у меня отпала единственная формальная связка с моим этносом – отчество: Исаакович.

Хотя, как бы я себя вел в том самолете, который летел в Энтеббе, где террористы отделяли овец от козлищ: за кого попытался бы себя выдать? В экстремальных ситуациях, когда встает вопрос жизни и смерти, человек сам не свой.

В подобных передрягах мне побывать, слава богу, не пришлось. Пока что. А потому возвращаюсь к рутинному нашему житью-бытью.