Читать книгу Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых - Владимир Соловьев - Страница 4

Розовое гетто: касикофути. Групповой портрет в жанре «Ночного дозора»

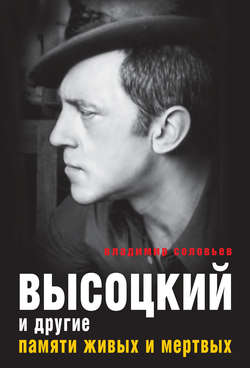

Быть булатом. Поэзия ходячих истин

ОглавлениеНе припомню, кто первым посетил нашу московскую квартиру – Окуджава или Битов. Было это к концу лета, Лена торчала в Питере, продолжая работать в «Авроре» и скрывая наш переезд от гэбухи и мишпухи, которые переплетались друг с другом, а потому мы были вдвойне осторожными. Распустили слух, что разводимся, кое-кто клюнул, один мой уже помянутый друг-враг высказался в том смысле, что вот Соловьев каков, даже жена бросила. Жека с моей мамой был на даче в Бернатах под Лиепаей, я строчил в пустой квартире «Роман с эпиграфами», даже не подозревая, что он когда-нибудь станет «Тремя евреями» (и до сих пор так его не воспринимаю, хотя признаю гениальность издательского названия). Битова я повстречал случайно – на выходе из писательской клиники, и он увязался за мной; на новой квартире я ему продемонстрировал «Расстрел коммунаров на Пер-Лашез» в исполнении рыжего кота Вилли: приставлял его на задних лапах к стенке, а тот истошно вопил, благо голос был знатный. Спустя полтора десятилетия мы повстречались с Битовым в российском консулате в НЙ на презентации «Королевского журнала», к участию в котором нас с Леной привлек Миша Шемякин, и первое, что меня спросил Андрей:

– Как там «Расстрел коммунаров»?

А я не сразу понял – вывезенный из России Вилли уже умер, и его образ постепенно вытеснялся другими нашими котами – гигантским эмоционалом Чарли и сиамцем непротивленцем Князем Мышкиным. Что ж, глаз у Битова приметливый и память классная. Довлатов, правда, говорил мне, что там нас лучше помнят, чем мы их – здесь. Не знаю. Потом Битов покатал меня на своей машине, сделав почетный круг у Розового гетто, но я не смог оценить его демонстрации, не разбираясь в марках: втуне, бисер перед свиньей. Булат тоже катал меня, но по Москве, а не по микрорайону, с него и начну, тем более все-таки он был первым – теперь я это вспомнил точно.

Смерть отбрасывает на судьбу человека какой-то особый отсвет. Не в том смысле, что о мертвых ничего, кроме хорошего – это как раз туфта. Сталин и Гитлер тоже мертвы, так что же о них – только хорошее? Дело в другом: смерть создает особое, двойное освещение, как на портретах Рембрандта. Случайное становится вдруг значимым, мелочи обретают тайный смысл, мимолетное обнаруживает связь с вечностью. Вот и с Булатом, когда его вдруг не стало среди нас, вечность творит странные вещи. Даже встречи с ним – одно время довольно плотные, по делу и без – я вспоминаю теперь как бывшие в какой-то иной жизни, за пределами реальной, хотя на самом деле они происходили в самых что ни на есть конкретных местах – в Москве, Переделкине, Ленинграде, где мы с ним познакомились. Я приехал к временному (из-за женитьбы) ленинградцу за тридевять земель, на питерскую окраину Ольгино на Ольгину улицу, чтобы в присутствии его новой жены Ольги уломать сочинить пьесу о декабристах для ТЮЗа, где служил завлитом. Было это, если мне не изменяет память, в конце 63-го или в начале 64-го. Точно помню – зимой, пробирался по окраине сквозь сугробы. Мне, 21-летнему, Окуджава казался стариком, хотя ему еще не было сорока. Зато Оля была красивой молодой женщиной, которая по какой-то особой спартанской системе выкармливала крошечного сына Булю. Я его хорошо запомнил с громадной кружкой лимонного сока, а заодно и неодобрение Булата: «Игоря мы растили по-другому». Еще помню, Булат жаловался в тот день, что ему в Лениграде плохо пишется, а Буля вскоре тяжело заболел и попал в больницу. Я его увидел через пару лет в Коктебеле – здоровым, высоким, красивым, весь в кудрях, мальчиком.

А тогда, от Димы Молдавского, главреда 2-го, кажется, объединения «Ленфильма», я узнал, что они отвергли сценарий Окуджавы на декабристскую тему, и Молдавский, идеологический реакционер, но человек добрый, и явно не он был инициатором запрета, посоветовал мне связаться с Окуджавой: переделать сценарий в пьесу – раз плюнуть, Булат закамуфлирует острые места, и, кто знает, пьеса может проскочить, хотя церберы – те же. По моей просьбе Булат и перекроил сценарий в пьесу – скорее элегическую, чем героическую, она проходила со скрипом обкомовско-горлитовскую цензуру, но – прошла.

К большому моему удивлению, Булат шел на уступки, поставив тем самым городские власти в трудное положение – им ничего не оставалось, как разрешить спектакль. Я гадал тогда, почему он так уступчив, и решил, что это такая тактика, в конце концов она сработала, победителей не судят. Теперь я понимаю, что была еще одна причина, более важная. Убирая из пьесы намеки и резкости, он не просто шел на компромисс с предержащими, но продолжал работать над пьесой, делая в том числе и такие исправления, о которых его никто не просил. Открываю однажды полученный от него из Москвы пакет с переделанной пьесой и читаю «сопроводилку»:

«Посылаю Вам экземпляр с правкой. Может быть, это интересней. Смотрите. Кюхельбекера я выбросил, т. к. эта фигура крупная, а то, что есть у меня – смешно. Так уж пусть его не будет. Его реплики поделил меж Бестужевым, Пановым и Борисовым».

Мне даже кажется, что Булат с удовольствием шел на «уступки» – пьеса становилась тоньше, глубже и, как ни странно, политически острее. Зато наотрез отказался заменить титул, как его ни упрашивали, и накануне спектакля на ленинградских улицах появились афиши с этим крамольным по тем временам названием: «Глоток свободы». Было это в середине 60-х, когда на всех фронтах отечественной жизни шел откат от демократических завоеваний хрущевской эпохи, и именно тогда битый, но недобитый Николай Павлович Акимов, главреж ленинградского Театра комедии, дал совет растерявшейся интеллигенции:

– Не спорь по мелочам, не уступай в главном.

Легко сказать.

Если кто и взял на вооружение этот лозунг, то Булат Окуджава, бывший тогда в частичной опале. Он воздерживался от публичных акций, но сама его поэзия была публичной акцией – не было необходимости в дополнительных. Кое-кто попрекал его даже личным равнодушием, в политической индифферентности, Нагибин дал ему довольно точную характеристику в своем «Дневнике»: холодный и проницательный (и еще парочка дневниковых нелицеприятностей). Окуджава входил в возраст, и то, что Толстой назвал «коростой старческого равнодушия», наступило у него задолго до старости. Можно сказать и по-другому, по-акимовски: он не опускался до мелочей, чтобы защитить главное. Иное дело: то, что он считал мелочами, для других мелочами не являлось.

Помню наш разговор на перроне Московского вокзала у «Красной стрелы». Я провожал его в Москву в немного возбужденном состоянии – как раз в тот день я подписал коллективку в защиту Бродского и теперь сетовал Булату на судьбу, но не на свою, а на ту, что ожидает Осю в ссылке. К моему удивлению, Булат счел мои прогнозы излишне мрачными, сказав, что сейчас не сталинские времена, ссылка – не тюрьма, и неожиданно вспомнил, как после окончания университета его распределили в Калужскую область, в деревню Шамордино, школьным учителем. Тогда меня это сравнение покоробило, а сейчас нахожу его, пусть субъективно, но обоснованным. Хотя, конечно, есть разница между деревней Шамордино и деревней Норенская, куда подзалетел Бродский, да и распределение Министерства просвещения – это не административная высылка по решению нарсуда.

Лично для меня постановка «Глотка свободы» в ТЮЗе была своего рода реваншем или индульгенцией – не знаю, какое слово кстати. Работать в театр я пришел из газеты «Смена», где осенью 61-го была напечатана первая погромная статья против Булата – в ответ на его триумфальное выступление в ленинградском Дворце искусств, в переполненном зале, с конной милицией на улице. Это было таким экстраординарным событием в жизни – не только культурной – Ленинграда (да и в жизни самого Булата – по контрасту с его, полутора годами раньше, провалом в московском Доме кино, где он был освистан; Булат сбежал с собственного вечера, плакал), что власти просто не могли не отреагировать – вот Игорь Лисочкин и опубликовал заказную или, как сейчас говорят, проплаченную статью «О цене шумного успеха», которую тут же перепечатала столичная «Комсомолка». Так что заказ шел все-таки не из нашего провинциального горкома-обкома, а из ЦК – КПСС или ВЛКСМ, не знаю. Внутри редакции, понятно, все переживали эту публикацию как позор, но что мы могли сделать? Знакомство с Булатом и началось с моего признания, что я работал в нашей молодежке, когда там была опубликована та чернопиарная статья. Булат улыбнулся:

– Ложка дегтя.

А бочкой меда, само собой, был его триумф в нашем Дворце искусств, с него и пошло победное шествие Булата по городам и весям России, а потом и за пределы. Остановить его уже было не под силу ни КГБ, ни ЦК – любому.

По театральной традиции, сразу после премьеры автор устраивал банкет, но к тому времени у меня уже начались контроверзы с Зямой Корогодским, главрежем ТЮЗа, – эмоциональный напряг и все такое. Короче, на банкете я упился, слегка подебоширил, приятели-актеры отвели – точнее, отнесли – меня домой. Было ужасно стыдно, но я все-таки заставил себя позвонить наутро Булату и спросил, как, по его мнению, прошел банкет.

– Очень хорошо, – сказал Булат. И добавил: – Всего один человек напился.

Мне стало не по себе, но, по счастию, этот эпизод никак не повлиял на наши отношения. Парадоксально, но им способствовал возрастной разрыв – как и с остальными моими московско-питерскими приятелями: все они были старше меня, им, думаю, было приятно разбавить круг своих знакомцев-однолеток человеком другого поколения. Теперь этим пользуюсь я, живя впритык с кладбищем и тревожа сон мертвецов либо мнимое бодрствование живых трупов, сочиняя эту книгу. Это вовсе не значит, что я обязательно переживу оставшихся, тем более с возрастом разница в годах стирается, да и накат болезней выше – цунами! Но тогда эти возрастные ножницы воспринимались довольно остро: Окуджавы я был младше на 18 лет, Эфроса – на 17, Искандера – на 13, Алешковского – на 12, Евтушенко – на 11, скушнера – на 6, Мориц и прочих шестидесятников 37-года рождения – на 5, Слуцкого – на все 23 года. Даже Бродский, всячески открещивавшийся от шестидесятников, был старше на два года, что не преминул отметить в посвященном нам с Леной Клепиковой классном стишке: «Они, конечно, нас моложе и даже, может быть, глупей…» Одна Лена была младше меня – на 5 дней, что и обыграл Ося в упомянутом стихотворении:

На свет явившись с интервалом

в пять дней, Венеру веселя,

тот интервал под покрывалом

вы сократили до нуля.

Покуда дети о глаголе,

вы думали о браке в школе.

В другом – устном – варианте вместо эвфемистского «брака» Ося произносил почти непристойное по тем временам слово «секс».

Довлатов, тот даже обиделся, когда узнал, что я его младше, хотя там совсем ничего: Сережа родился в 41-м, я – в 42-м. А теперь я радуюсь «младому, незнакомому», если обнаруживаю рядом кого-то из этих новых племен. Недавно вот обиделся, что не был зван на пати пятидесятилетних, хотя по шестидесятническим вкусам они – архаисты, а новатор – я. Или архаист по возрасту и есть новатор – по вкусу? Привет Тынянову.

Ни по вкусу, ни по нужде я – не алкаш, но меня угораздило напиваться в довольно ответственные моменты моей жизни. Где-то я уже рассказывал, как, надравшись на юбилее журнала «Аврора», потребовал от Лены Клепиковой и Саши скушнера вести меня к Бродскому, паче тот жил на Пестеля, в одной трамвайной остановке от редакции «Авроры». Это была замечательная ночь стихов и разговоров о стихах, о чем я знаю со слов ее участников, так как сам находился в отключке в предбанничке Осиной берлоги, вцепившись в алюминиевый тазик, предусмотрительно врученный мне хозяином. У Лены случилась аналогичная история с тем же Бродским – тот ее, пьяненькую, приводил в чувство на февральском снегу в нашем дворе на 2-й Красноармейской, а потом – это с его-то сердцем! – тащил на руках на крутой четвертый этаж, о чем Лене известно с моих и других гостей слов – вот мы с ней и квиты. Время от времени я ей советую сочинить меморий про Бродского и назвать его «Он носил меня на руках». Неслабо.

Другой эпизод с Булатом, но в его отсутствие, без главного героя, как булгаковская пьеса о Пушкине, как тыняновский рассказ о подпоручике Киже. Да простит мне Оля, его вдова, мою цепкую, подлую, злое*учую память, над которой я не властен, но токмо она надо мной. Дело было ранней весной все в том же Коктебеле, где я пас моего сына Жеку, а Оля – маленького Булата, названного так понятно в честь кого, но – подчеркивал Булат – когда он был за границей (где-то в Восточной Европе), а Оля, до того как стать его любовницей, была его поклонницей: Булат Булатович, с точки зрения Булата, безвкусица. Как Кинжал Кинжалович, пошутил я. Не говоря уже о само собой разумеющемся авторском эгоцентризме, который Оля не учла: Булат Окуджава – единственный. Потом, когда отец и сын выступали на совместных концертах, Булата-младшего объявляли Антоном Окуджавой. А тогда как раз широко обсуждались два схожих брака – с уводом мужей из прежних семей двумя разлучницами: Еленой Боннер и Ольгой Арцимович. Официально Булат развелся с предыдущей женой, своей сокурсницей, от которой у него тоже был сын – Игорь, уже после рождения Були (через полтора месяца): развод вынужденный, эмоционально тяжелый для обеих сторон и, как оказалось, трагический. Из этого – скорее душевного, чем эмоционального, – штопора Булат так и не выбрался, о чем можно судить и по его стихам. Опускаю гипотетическую сторону этой разводно-матримониальной драмы, хотя она-то как раз и любопытна.

Буля и Жека были ровесниками – пара месяцев разницы. Лена Клепикова напоминает, что Оля, по шведской системе, растила Булю на чистом лимонном соке, мы сами тому были свидетелями, когда зашли к ним как-то еще в Ольгино. В Коктебеле Буля был примерным мальчиком, но достигалось его послушание довольно своеобразно: как что, Оля большим и указательным пальцами сжимала его руку чуть выше локтя. Однажды Оля испытала свой педагогический метод на толстом Камиле Икрамове – тот взвыл от боли. Мы стояли в очереди на почте, ожидая междугородных разговоров: Камил – с Москвой, Оля – с Ялтой, я – с Питером. Оля – красотка-блондинка, волевая, властная, идеологически, как неофитка, истовая: крестила агностика Булата на смертном одре и без сознания – и наречен был Иоанном. Но это забегая далеко вперед. Добрейший Камил Икрамов, который безропотно уступил жену другу и ученику Володе Войновичу, называл Олю Арцимович Эльзой Кох – не заглазно, а напрямик, но опять-таки с ангельской улыбой на толстом узбекском лице. Понять, шутит или всерьез, было невозможно. Оля молча сносила прозвище, но испепеляла его взглядом. «Нет, правда, – не унимался Камил, – у вас есть общие родственники?»

Еще одно действующее лицо этой истории – очередная жена Анатолия Наумовича Рыбакова, которого мы звали за повелительный характер Наполеоном Наумовичем. Мужья – Окуджава и Рыбаков – отдыхали километрах в ста от нас, в Ялте, и ожидались со дня на день. Вот Оля и бегала по многу раз на почту, откуда бомбардировала Булата телефонограммами и телеграммами и в конце концов наэлектризовала весь Коктебель ожиданием, которое, увы, не сбылось. Булат так и не прибыл в Коктебель, а рванул из Ялты прямиком в Москву. Хотя у меня и осталось ощущение его невидимого среди нас присутствия благодаря Оле.

Такое у меня было чувство, что он тяготится семейными узами, хотя и старается выполнять положенные обязанности. Дело, может быть, в меа сulpa перед предыдущей женой? Булат говорил, что ей стало плохо в театре, она умерла от разрыва сердца, да еще в праздник, 7 ноября, 39-ти лет от роду, ровно через год после развода, навсегда оставив его с горьким и неизбывным чувством вины перед ней и их сыном Игорем. О чувстве вины перед женой знаю со слов Булата, перед сыном – с чужих. Булат тяжело переживал гибель Игоря, стал сдавать и умер через несколько месяцев. Еще были непростые отношения с младшим братом, которого Булат в молодости всюду таскал за собой, но воспрепятствовал его подростковому роману и, как тот считал, сломал ему жизнь: брат так и остался холостяком и так и не простил Булата, навсегда прекратив с ним отношения. За пару дней до смерти Булат сочинил покаянный стих:

В тридцать четвертом родился мой брат,

и жизнь его вслед за моей полетела.

Во всех его бедах я не виноват.

Но он меня проклял… И, может, за дело…

На совести усталой много зла? Душевная усталость от жизни? Либо тот комплекс стихотворца, о котором довольно точно написал Дэзик Самойлов применительно к Заболоцкому:

…И то, что он мучает близких,

А нежность дарует стихам.

Для внешней жизни у Булата в самом деле оставалось немного – он весь расходовался на литературу. Отсюда его крутое одиночество: несмотря на несколько верных друзей и тьму поклонников/поклонниц, всенародный бард был типичным интровертом. Так случается сплошь и рядом: известные юмористы (Зощенко, например, или Довлатов) – по жизни беспросветные пессимисты, а тончайшие лирики – замкнутые, сухие люди, как тот же Тютчев, возведший свою обособленность в жизненный принцип: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои». Не говоря о Фете, авторе любовных шедевров, который довел возлюбленную бесприданницу до самоубийства и женился на деньгах. По тому же закону противоположностей, утешительные и слезоточивые лирики, типа Окуджавы, должны быть хладными, как лед. Или он душевно поизрасходовался в молодости? В чем убежден, так это в его однолюбии: старая любовь могла умереть, могла и выжить, но вряд ли оставила место для новой. Душевная атрофия предшествует обычно физической.

Дама, которой Булат никогда не изменял ни с кем, несмотря на ее капризы: муза.

Одиночество в многолюдье преследовало Булата всю жизнь, многие годы он безвылазно жил в Переделкине, погруженный в историческую атмосферу своих псевдоисторических романов, а Оля Окуджава считает даже, что именно одиночество послужило причиной его смерти, хотя были, конечно, и физические: астма, инфаркт, подхваченный в Париже грипп обернулся пневмонией. Однако именно Оля настаивала на продолжении концертной деятельности – полагаю, не из одних только меркантильных либо честолюбивых соображений, но чтобы вернуть Булата к жизни, в общество, к друзьям, в семью. Окуджава продолжал сочинять песни, но это уже была тень тени, пародия на самого себя прежнего. Как сказала Ахмадулина, «привычка ставить слово после слова». Завод кончился, лирическая струна ослабла, Окуджава пережил самого себя.

Настали новые времена, а новые времена – новые песни. Но и старые песни пелись по-новому или не пелись вовсе: «Голубой человек», «Голубой шарик», «Комиссары в пыльных шлемах» (см. ниже). Это – применительно к Окуджаве-человеку, а не только к его песенному творчеству и концертной деятельности. Именно в середине 70-х Булат сказал мне, как в прощальную встречу Владимир Максимов доверительно сообщил ему, что уезжает с заданием, что сознательно пошел на связь с КГБ. Это было так странно слышать про редактора «Континента», ярого антисоветчика. Не знал, что и думать, и сейчас воздержусь от комментария. Другой вопрос, кого этот рассказ больше характеризует: героя рассказа или самого рассказчика? Окуджава был растерян, именно растерянность делала его жестким, несгибаемым. Да и возраст, когда костенеет позвоночник.

Связь с ним у меня прервалась в конце 70-х по причине нашего с Леной Клепиковой спринтерского, но громко озвученного вражьими голосами диссидентства и последующего, под нажимом властей, отвала за кордон. Я не хотел никого подводить и продолжал знакомство только с теми, кто был сам не прочь: Лена Аксельрод, Таня Бек, Юнна Мориц, Володя Войнович, Яша Длуголенский, Фазиль Искандер и др. Булата среди них не оказалось, и мне не в чем его попрекнуть. Даже когда потеплело, я продолжал оставаться персоной нон грата – уже в связи с регулярными политическими комментариями в американской периодике и кремлевскими книгами. Это – одна из причин, почему я манкировал его концерты в Америке, тем более наслышан, как он не узнаёт знакомых в зале, а прилюдное объятие с Виктором Некрасовым в Париже подается как подвиг. Вполне возможно, что, прожив дюжину лет на свободе, я недооценивал хватки гэбья и инерции страха у интеллигенции в перестроечные времена, но ставить в неловкое положение московских гастролеров, да и самого себя, мне что-то не хотелось.

Чуть позже, однако, я организовал и вел вечера Фазиля Искандера и Юнны Мориц в Нью-Йорке – копии их вечеров в Москве, в ЦДЛ и Литмузее, где я тоже делал вступительное слово. Фазилю я подарил только что вышедших в Нью-Йорке «Трех евреев» под изначальным именем «Роман с эпиграфами» с автографной благодарностью за поддержку, так как Фазиль прочел роман еще в Москве, в рукописи, и горячо одобрил (до сих пор храню его записку). Из Нью-Йорка Фазиль отправился в Норвич – в Русскую школу тамошнего университета, где они с Булатом преподавали. Фазиль дал «Трех евреев» Булату, а на обратном пути смешно пересказал его впечатления. Теперь пересказываю я – с поправкой, понятно, на испорченный телефон, хотя по части информации Фазиль педант, а я тут же занес в дневник. Прочтя за ночь половину книги, Булат на утро расхваливал роман на все лады:

– Как он пишет! Это настоящая литература.

Еще одна ночь, «Роман с эпиграфами» дочитан до конца, мнение Булата изменилось коренным образом:

– Господи, что он пишет! Как рука поднялась!

К началу 90-х Булат уже выпал из времени – не только поэтический дар иссяк, но и присущая ему надсхваточная устраненность.

По призыву друзей, Окуджава ринулся в политику, но как-то невпопад, грубо, перебарщивая. Когда в начале октября 1993-го Россия оказалась по разные стороны баррикад и Ельцин расстрелял из танков оппозиционный парламент, на чем, собственно, и закончился русский эксперимент с демократией, дальше все пошло наперекосяк, выборы превратились в проформу, а демократические институты в потемкинский фасад, тихий, сдержанный, тонкий и мудрый Булат проявился как политический экстремал, правее Папы, в нем самом проснулся воспетый им когда-то комиссар в пыльном шлеме: «Я наслаждался этим. Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении никакой жалости у меня к ним совершенно не было. И может быть, когда первый выстрел прозвучал, я увидел, что это – заключительный акт».

Резко выступал за закрытие оппозиционных «Дня» и «Советской России»: «Я не за насилие – я за силу. Я не за жестокость – за жесткость. Это разные вещи. В наших обстоятельствах, в наших условиях это необходимо».

Это был уже другой Окуджава, не узнающий ни времени, ни страны, ни народа:

Что ж, век иной. Развеяны все мифы.

Повержены умы.

Куда ни посмотри – всё скифы, скифы.

Их тьмы, и тьмы, и тьмы.

После операции на сердце на собранные его американскими поклонниками средства Окуджаву тянуло обратно в Россию: «Грязца своя…»

Я хочу вернуться к тому Окуджаве, которого знал, любил и люблю.

Что было для него главным в жизни?

Ответить могут только его книги.

По отдельности, Лена Клепикова и я рецензировали их во времена, когда Окуджава еще не был избалован ни критикой, ни читателями. В стихотворном томе Окуджавы в «Новой библиотеке поэта» я нашел цитации и ссылки на наши с Леной сольные статьи о нем в журнале «Звезда»: «Поэзия добрых чувств» (Клепикова) и «По чертежам своей души…» (Соловьев). В общей сложности я опубликовал с полдюжины о нем статей в Москве, Питере, Нью-Йорке. Вплоть до эпитафии «Прощай, Булат» в «Королевском журнале», патроном которого был Миша Шемякин, редактором – Лена Клепикова, наборщицей – Лена Довлатова. Роскошное было такое нью-йоркское издание, несколько московских скоробогачей отмывали на нем свои деньги, но – недолго музыка играла. Обе Лены и я расстались с «Королевским журналом» еще прежде, чем он накрылся. Последний вариант моего портрета Окуджавы я опубликовал в московском сборнике, ему посвященном, и с небольшими изменниями в моих «Записках скорпиона».

Больше всего Булат обрадовался рецензии Лены в «Литобозе» («Литературном обозрении») на его водевильную повесть «Похождения Шипова». Лена писала о его эстетическом гурманстве в обращении с историческимии реалиями. Героев для своей прозы он отбирал на обочине, самых что ни на есть невзрачных, никудышных, никчемных – писца на процессе декабристов либо шпика, приставленного к графу Льву Николаевичу Толстому. Прием не новый и частый (поздний пример – роман Трейси Шевалье «Девушка с жемчужиной», написанный от имени фиктивной служанки Вермеера Дельфтского). Однако для Окуджавы это была принципиальная установка на маленького, ничтожного и скорее даже отрицательного в привычном понимании героя – в противовес крупномасштабным положительным героям советской литературы.

Тонкий стилизатор и остроумный пародист в прозе, Окуджава даже в эпистолярный жанр вставлял изящные ретроспекции. В ответ на мои жалобы на сложности с установкой телефона в нашей новой питерской квартире он писал:

«Что же касается телефона – этой самой штуковины, которая мешает жить, а годна разве лишь на то, чтобы покликать доктора, то бог с ней совсем, не расстраивайтесь, а дóктора (будь он неладен) можно вызвать, велев дворнику за ним сбегать».

А кончил послание, совсем уж впав в исторический обморок:

«Надеюсь, будучи в Петербурге, заглянуть к вам, ежели, конечно, у вас, как у людей, и конюшня найдется, куда лошадок поставить, и добрая порция овса».

Он и явился в довольно скором времени словно из каких-то других времен – с багряной гвоздикой для Лены Клепиковой.

А я писал о его стихах, что Булата интересовало меньше, так как поэзия уходила с возрастом в прошлое, а настоящим и будущим была историческая проза, в которую Булат срочно катапультировал, почувствовав, что стихотворное вдохновение на исходе, и муза к нему захаживает далеко не с прежней регулярностью: «Допеты все песни. И точка. И хватит, и хватит о том!» К себе как к барду он относился теперь иронически, и надо было видеть, как отчужденно поглядывал он сквозь очки на крутящийся диск только что выпущенной студией „Le Chant Du Mond» пластинки с его записями, которую только получил в единственном экземпляре и специально для нас поставил, а подарил и надписал болгарскую, попроще:

«Дорогие Володя и Лена, спасибо вам, будьте счастливы, если это возможно».

Отсюда смешливая интонация в письме по поводу моей рецензии на его сборник:

«Что касается меня, то я себе крайне понравился в этом Вашем опусе. По-моему, вы несколько преувеличили мои заслуги, хотя несомненно что-то заслуженное во мне есть».

В то же время Булат серьезно относился к моим эссе о других и, в частности, поддержал меня, когда я покритиковал Городницкого за вторичность его песенных опусов:

«Что касается Городницкого, то это очень правильно, хотя его поклонники Вам спасибо не скажут. Я всегда утверждал, что он вообще не поэт. В наш грамотный век существуют умельцы и почище. Но утверждал я это плохо, ибо в этом смысле у меня положение особое».

Грубо говоря, позиция Булата сводилась к тому, что песни, которые он предпочитал называть «стихами под гитару», должны быть в первую очередь стихами, не прятать за мелодией свое стиховое ничтожество, быть готовыми к Гутенберговой проверке. Его стихи, несомненно, такую проверку выдержали. У него была своя поэтика, которая легко поддается формальному анализу. Об этом я и писал в той давней, 1968 года, статье, ссылку на которую обнаружил в академическом томе Окуджавы:

«Может быть, именно потому, что песни Булата Окуджавы воспринимаются нами не только как литературное произведение, а еще и как скрытое движение нашей душевной жизни, так хочется отвыкнуть, отстраниться от этих стихов, прочесть их впервые и разобрать по школьным правилам грамматического разбора: подлежащее, сказуемое, обстоятельства – места, времени, образа действия…»

Эта моя первая о нем статья очень укрепила наши с ним отношения, и теперь я понимаю почему. Отнюдь не из-за ее комплиментарного настроя. Я писал о его эмоциональной лирике не эмоционально, не лирически, но как о культурном и стиховом феномене, в контексте русской поэзии. Как бы я писал о Тютчеве, Фете, Мандельштаме. Будто Окуджава давно уже умер, вышел из моды и стал классиком, и его стихи звучат для исследователя в жанре, чисто, независимо, остраненно, без аккомпанемента знакомых мелодий. Не без некоторого самодовольства вспоминаю те, тридцатипятилетней давности, наблюдения, которые положили начало формальному подходу к его стихам. Вот несколько примеров – в качестве занимательного, что ли, литературоведения.

У каждого поэта – независимо от того, сознает он или нет – есть опорные, повторные, любимые слова, которые выражают нечто для него важное, заветное, сокровенное. Самый частый эпитет в стихах Окуджавы – последний: «последний троллейбус», «последний парад», «последний альпийский цветок», «звезды последние», «бабочка последняя», «последний пират», «последняя примерка», «на последнем шагу» – вплоть до «последнего стиха», после которого Окуджава сочинил немало новых. Часто он заменял любимый эпитет на развернутый синоним, в котором элегическая, щемящая нота звучала еще надрывней: «…поздний час – прощаться и прощать», «Умирает мартовский снег…», «Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой…», «В миг расставанья, в час платежа, в день увяданья недели…»

Теперь, после смерти Булата, меня не покидает чувство, что вся его поэзия была затянувшимся прощанием с миром, репетицией вечной разлуки: «Я жалоб не слыхал от них, никто не пожелал вернуться. Они молчат, они в пути. А плачут те, что остаются». Отсюда интонация – слезливая, прощальная, предсмертная, если не вовсе потусторонняя. Об этом мире Окуджава говорил, как бы глядя на него из другого. Сошлюсь на его коллег. Пастернак: «Каждая малость жила и, не ставя меня ни во что, в прощальном значеньи своем подымалась». А Бродский перефразировал Сократа: быть поэтом – упражняться в умирании.

Не отсюда ли постоянные ретроспективные оглядки и общий сентиментально-пассеистский настрой поэзии Окуджавы? Его любовь к миру окрашена прощально и ностальгически, он был патриотом страны, которой не существовало ни на одной географической карте – пространство он сменил на время. Тосковал по родине, как эмигрант, пусть внутренний – позаимствуем это слово из советского новояза. А теперь мысленно заменим Старую Басманную на Арбат и отнесем к Окуджаве слова, сказанные когда-то Иннокентием Анненским о «трех сестрах»:

«Москва для них, может быть, только слово. Но что же из того? Тем безумнее они ее любят… Москва? Даже не Москва… Это слишком неопределенно, а Старая Басманная, дом на Старой Басманной. В сущности, три сестры любят нечто весьма положительное… Они любят то, чего уже нельзя утратить. Они любят прошлое».

В подобном констексте Окуджава – родной брат трех сестер, данный им в придачу, как д’Артаньян трем мушкетерам. Прошлое не кончается, но произрастает в настоящее и вклинивается в будущее. С другой стороны, как быстротечна жизнь, нет разницы между мигом и вечностью, человек входит в будущее, отягощенный прошлым, и даже на настоящее глядит как на минувшее. Оксюмороны типа «Вперед к прошлому!» либо «Назад в будущее!» приобретают логическую убедительность в силовом поле эмоциональной лирики Окуджавы. Его отношения с временем – наоборотные, зазеркальные: «Сквозь время, что мною не пройдено…», «Не тридцать лет, а триста лет…», «Целый век играет музыка…», «Час проходит, как мгновенье, два мгновенья – век…». Привожу по одной строчке – стихи эти, надеюсь, в памяти моих читателей: песенная лирика Окуджавы вошла в сознание нескольких поколений, как когда-то «Горе от ума».

Акустика у него была необыкновенная, постоянное эхо – читательский рефрен. Потому и не боялся Окуджава стертых слов и общих мест – в его стихах они приобретали добавочные связи и ассоциации и, не выдвигаясь сами по себе, оказывались в новом контексте и настраивали читателя-слушателя на определенный лирический лад. Скорее, однако, чем фольклорный, блатной, следует помянуть романсовый, а то и романсерный, трубадурный источник его песен-стихов. Как писал Александр Блок:

Тащитесь, траурные клячи,

Актеры, правьте ремесло,

Чтобы от истины ходячей

Всем стало больно и светло!

В этом, «блоковском», смысле поэзия Окуджавы есть поэзия ходячих истин. Но истина остается истиной, несмотря на злоупотребления ею. Общеизвестно: истина начинает свою жизнь с парадокса и кончает трюизмом. И то, что истина становится в конце концов притчей во языцех, является парадоксальным доказательством ее истинности. К тому же банальные истины излагались Окуджавой отнюдь не банально. При такой установке особое значение в поэтике Окуджавы приобретает определение, прилагательное, эпитет. Скользящая семантика одних эпитетов резко контрастирует с неожиданно предельными, острыми, единственными значениями других. Тихие, грустные, жалобные, щемящие, слёзные интонации пробуждают безотчетную тревогу, минуя четкий смысл – и слов, и фраз, а порой и всего стиха. Рядом – внезапные, взрывные, пронзительные слова:

Неистов и упрям, гори, огонь, гори…

* * *

Каких присяг я ни давал,

какие ни твердил слова,

но есть одна присяга —

кружится голова…

* * *

Ель моя, ель – уходящий олень,

зря ты, наверно, старалась:

женщины той осторожная тень

в хвое твоей затерялась!

Ель, моя ель, словно Спас-на-Крови,

твой силуэт отдаленный,

будто бы след удивленной любви,

вспыхнувшей, неутоленной.

Последнее стихотворение – вариация на пушкинскую тему «Явись, возлюбленная тень…» – написано спустя пару месяцев после смерти первой жены Булата.

Параллельно интонационно-лексическому контрасту возникает еще один – масштабная антитеза. С одной стороны, маленький, грустный, плаксивый человечек – с коротким веком, отпущенным судьбой, целой системой зависимостей от времени, быта и общежития. С другой – напряженность его душевной жизни, сполохи эмоций, духовное сияние. Наглядная модель этой антитезы – стихотворение о муравье, который «создал себе богиню по образу и духу своему»:

И в день седьмой, в какое-то мгновенье,

она возникла из ночных огней

без всякого небесного знаменья…

Пальтишко было легкое на ней.

Вслед за очередным контрастом – душевно-идеального с приметно-будничным (пальтишко, обветренные руки, старенькие туфельки) – Окуджава неожиданно переводит все стихотворение в высокий регистр, в идеальный план, но только затем, чтобы последней строчкой закрепить за повседневным течением жизни черты поэтической одухотворенности и сердечного напряжения:

И тени их качались на пороге.

Безмолвный разговор они вели,

красивые и мудрые, как боги,

и грешные, как жители Земли.

Окуджава сконструировал – применительно к его поэтике точнее будет сказать «возвел» – в своих стихах сказочный город. Печатая шаг, по этому фантастическому городу вышагивает главный его герой – трубач, барабанщик, флейтист, горнист. Пусть не гитарист, что было бы нестерпимым прямоговорением и тавтологией, но человек сходной профессии. А главное – схожей судьбы: осознавший в себе свое время и свое призвание. О ком и о чем бы Окуджава ни писал – о веселом барабанщике или о дежурном по апрелю, о московском муравье или о полночном троллейбусе, о петухе, на крик которого уже никто не выходит во двор, или о грядущем трубаче, – он всегда пишет об одном и том же персонаже. Который сказочен в той же мере, как время и место его стихов.

Кстати, с временем этот сказочный персонаж на короткой ноге. Он легко меняет исторические маски, чтобы свободно пересекать его: Франсуа Вийон и Тиль Уленшпигель, оба Александра Сергеича – Пушкин и Грибоедов, Пиросмани, Киплинг, Ярославна, император Павел – с ними поэт в тесных сношениях, будто он их современник или они – его. Само собой, это не исторические лица, а такие же жители его стихов, как Ленька Королев и Надежда Чернова, бумажный и оловянный солдатики, барабанщик и трубач, муравей и кузнечик. Стихи Окуджавы в еще большей степени, чем его исторические романы, к истории имеют косвенное отношение: история для него – прежде всего легенда.

В легенде быт превращается не в бытие, а в бутафорию, в театральный реквизит с мимолетной и памятной символикой. Капюшон Данте, чайльгарольдный облик хромого Байрона, разбойничье досье Франсуа Вийона вспоминаются прежде их стихов и часто взамен их. Если опять обратиться к грамматике, исторические персонажи поэзии Окуджавы окажутся скорее в роли дополнения, чем подлежащего: не герои его стихов, а спутники поэта в его путешествии сквозь время. Как Вергилий у Данте. Исторический реквизит стихов Окуджавы создан в наше время.

Средневековая Франция или Грузия прошлого – нет, теперь уже позапрошлого – века для Окуджавы историчны и легендарны в той же мере, что довоенные арбатские дворы. Время становится легендой на наших глазах. Как те же, к примеру, московские трамваи, загнанные на столичные окраины:

И, пряча что-то дилижансовое,

сворачивают у моста,

как с папиросы искры сбрасывая,

туда, где старая Москва,

откуда им уже не вылезти,

не выползти на божий свет,

где старые грохочут вывески,

как полоумные, им вслед.

(К сожалению, в академическом издании так и остался цензурный «белый свет» вместо «божьего», а я помню, Булат, жалуясь на цензуру, приводил пару примеров, включая этот.)

И даже для самой что ни на есть современности находит Окуджава привычные и в то же время неожиданные приметы и черточки, которые обретают в его стихах историческую символику. Он выравнивает в значении, выстраивает в один временнóй ряд настоящее, прошлое и будущее – мгновение, час, день, год, столетие, не видя различия меж ними, ибо время – это условный показатель вневременных, вечных переживаний человека: «И нет поединкам конца, а только – начала, начала…», «И в смене праздников и буден, в нестройном шествии веков смеются люди, плачут люди…», «Не тридцать лет, а триста лет иду, представьте вы, по этим древним площадям, по голубым торцам…».

Помимо песенно-романсово-романсерных корней, в поэзии Окуджавы легко различимы связи с живописью. Цветовые эпитеты у него – яркие, чистые, благородные, нарядно сказочные:

Два кузнечика зеленых в траве, насупившись, сидят.

Над ними синие туманы во все стороны летят.

Под ними красные цветочки и золотые лопухи…

Два кузнечика зеленых пишут белые стихи.

Поэт нечастых программных деклараций и теоретических постулатов, Окуджава в стихотворении «Как научиться рисовать» резюмирует поэтический опыт, им нажитый:

Перемешай эти краски, как страсти,

в сердце своем, а потом

перемешай эти краски и сердце

с небом, с землей, а потом…

Главное – это сгорать и, сгорая, не сокрушаться о том.

Может быть, кто и осудит сначала,

но не забудет потом!

У каждого человека свой любимый цвет, у поэта – тем более. К примеру, наиболее частый цветовой эпитет у Ахмадулиной – оранжевый, у Давида Самойлова, с его приглушенной палитрой – серый. Излюбленный колер в поэтике Окуджавы – голубой, самый тревожный, зыбкий, романтический, отвечающий душевной смуте его лирики. Но именно зыбкость и невнятность – при романтических либо ностальгических мотивах – для Окуджавы наиболее и важны; оттого, кстати, столько в его стихах контрастных сопоставлений:

Он по-дьявольски щедр и по-ангельски как-то рассеян…

* * *

Петухи в Цинандали кричат до зари:

то ли празднуют, то ли грустят…

* * *

То ли утренние зори… То ль вечерняя заря…

Так и «голубой» эпитет применен Окуджавой вовсе не к тем понятиям, с которыми его связывает просторечие: скажем, «голубое небо». Колебатель смысла, Окуджава голубым называет неголубое, то есть открывает голубизну там, где ее до него даже не подозревали. Голуби до него были сизыми, а у него становятся голубыми – потому и голуби! «Петух голубой», «две вечерних звезды – голубых моих судьбы», «по голубым торцам», «за голубями голубыми», «голубые чаи», «голубые капельки пота» – семантика смещена, поколеблена, зато соответственно усилена скользящая неопределенность стиха.

(Опускаю «голубого человека» и «шарик вернулся, а он голубой» – Булат перестал их петь ввиду сексуальной переориентации невинных образов, по причине их двусмысленности в новом лексическом контексте, – как искажены современным сленгом фетовское «Я пришел к тебе с приветом…» или пастернаковское «…ты прекрасна без извилин» да и пушкинское «всё волновало нежный ум». Однако «Союз друзей» он петь продолжал даже после того, как песня стала гимном правых, несмотря на противоположное и ни на чем не основанное утверждение критика С. Рассадина. Зато его ностальгические «Комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной» и вовсе зазвучали после идеологического обвала начала 90-х анекдотично – пока, десятилетием позже, в них не послышались грозные и зловещие нотки.)

Лев Толстой считал, что гармония Пушкина происходит от особой иерархии предметов в его поэзии. Но то же самое можно сказать про любого подлинного поэта, хотя предметная иерархия у каждого разная. А какова новая иерархия у Окуджавы?

Он произвел эмоциональный, душевный, лирический сдвиг в поэзии путем замены определенных, четких, готовых и неотменных понятий на неясные, смутные, колеблемые и тем именно, наверное, драгоценные его читателю-слушателю. Даже тропам – традиционным, банальным, затертым и стертым словам-шаблонам – таким, как «надежда», «вера», «родина», «любовь» – Окуджава возвратил былой, до их инфляции, смысл, эмоционально обновил, дал их семантическим курсивом, советскому неоклассицизму противопоставил опять-таки классический слезоточивый сентиментализм: «Мы откроем нашу родину снова, но уже для самих себя». Родину он открывает в арбатских дворах, в кривых арбатских переулках, в арбатских сверстниках: «И уже не найти человека, кто не понял бы вдруг на заре, что погода двадцатого века началась на арбатском дворе». Арбат – призыв и призвание, радость, беда, судьба.

От любови твоей вовсе не излечишься,

сорок тысяч других мостовых любя.

Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество,

никогда до конца не пройти тебя.

И ту же самую черту длительности, бесконечности переносит на время:

Сквозь время, что мною не пройдено,

сквозь смех наш короткий и плач

я слышу: выводит мелодию

какой-то грядущий трубач…

Да, patriotisme du clocher, но колокольня – Арбат и окрестности – не география и не топография, а скорее топонимика, знаковая совокупность ностальгических, как во сне, названий: Усачевка возле остановки, от Воздвиженки до Филей, от Потылихи до Самотечной, Сивцев Вражек, Большой театр и тому подобное. Патриотизм Окуджавы суженный, локальный, местнический, ему нет дела ни до «широка страна моя родная», ни до «Союза нерушимого». Та самая «малая родина», что у патриотов-деревенщиков, и странно даже, что они друг друга не узнали и не признали поверх идеологических отличий. Стаc Куняев, сам поэт, бывший оруженосец Слуцкого, а вскоре главред «Нашего современника», рупора березофилов, осенью 68-го обрушился на Булата с разгромной статьей под броским названием «Инерция аккомпанемента», с формальной скрупулезностью перечислил в ней основные свойства поэтики Окуджавы, но ухитрился не заметить, что именно они и составляют привлекательное лицо поэта. Наоборот, выстроил на их основании свое наивное обвинение Окуджаве: в мелодекламации, в банальностях, в амикошонстве, в банальностях, в кукольности, вплоть до переизбытка служебных элементов речи. Только что с того! С каких пор это грехи, тем более в литературе? Если заменить минусы на плюсы или хотя бы дать наблюдения Куняева на безоценочной шкале, то, может быть, это одна из лучших статей про Булата – придирчивый, пристрастный, тенденциозный взгляд лучше, цепче схватывает имманентные черты, чем комплиментарный. Зоилы умнее, наблюдательнее апологетов и тифози. Поставим это в заслугу тогдашнему Куняеву – способность понять мотивы и образы, противоположные его собственным.

Объективности ради сошлюсь на высказывание критика, отношение к которой моих земляков-питерцев как к гуру считаю завышенным, панегирическим и нелепым, – на Лидию Яковлевну Гинзбург: «Элегическая поэтика – поэтика узнавания. И традиционность, принципиальная повторяемость является одним из сильнейших ее поэтических средств. Но дальше повторений не идут лишь бездарности и эпигоны. Гармоническая точность позволяла поэту творить новое варьирование „тонкими смысловыми сдвигами“».

Не одну родину, но и весь мир воспринимает Окуджава в ближнем пригляде – как родной, обжитой дом, уютно обставленный знакомыми чувствами. Поэзия дает возможность установить короткие отношения не только с временем, но и с пространством: «шар земной на повороте утомительно скрипит», «наш исхоженный шар» либо – предлагает повесить звезду «над моим потолком». Можно и так в шутку сказать: «глобал виллидж» была открыта Окуджавой прежде Маклюэна.

Который раз поэзия опережает науку!

Поразительно бесстрашие Окуджавы перед патетикой и тавтологией. В сказочном, театральном, условном, табакерочном мире, возведенном им по «чертежам своей души» и только отдаленно напоминающем довоенную Москву, слова-трюизмы, субъективно, интимно обновленные, становятся координатами его лирического героя.

В старом-престаром фильме Карне «Дети райка» мелодраматическая пантомима, к которой мы привыкли относиться скорее эстетически, чем эмоционально, неожиданно полностью, один к одному, подтверждается страстью мима Дебюро – и сказочный мир пантомимы внезапно обрушивается действительной трагедией. Вот и от актеров, занятых, казалось бы, в игрушечной поэзии Булата Окуджавы, жизнь требует не читок, а «полной гибели всерьез».

Смерть кажется такой внезапной, чужой и чуждой, но именно она подтверждает реальность этого сказочного мира, границы которого охраняют два солдата – бумажный и оловянный. Бумажный солдат, красивый и отважный, хочет переделать мир, чтобы все были счастливы. Оловянный солдат осужден на вечный подвиг, он ждет своих врагов и боится выпустить из рук окаянный автомат:

Его, наверно, грустный мастер,

пустил по свету невзлюбя.

Спроси солдатика: «Ты счастлив?»

И он прицелится в тебя.

Два разных стихотворения о двух разных солдатиках, но обоих пустил по свету один мастер. Два солдатика, двойники-антиподы, ведут между собой вечный спор. Мелодийная, гитарная гармония Булата Окуджавы на поверку оказывается мнимой, навсегда утраченной – равно в окрестном мире и в человеческой душе.

Теперь уж точно помню, что из всех знакомых он первым пришел в гости, когда я в очередной раз переехал – на этот раз в Москву, всего за пару лет до отвала из России. Все бумаги уже были подписаны, но вещи не прибыли, я жил один. Лена была еще в Ленинграде, Жека с моей мамой в Латвии, Оля с Булей – в Коктебеле. Мы оказались почти соседями: он жил у «Речного вокзала», я – в четырех от него остановках, у станции метро «Аэропорт». Спросил его, кем себя чувствует – армянином или грузином. Булат всерьез занялся своей генеалогией и поведал мне о еврейской четвертинке то ли осьмушке, не помню: кто-то среди его предков был из кантонистов.

Я пошутил:

– Если считать от Адама, мы все евреи.

– Адам – не еврей, – поправил меня Булат. – Первый еврей – Авраам.

Мы долго в тот вечер сидели на кухне, а потом он катал меня на машине по ночной столице и жаловался, что Москва изменилась неузнаваемо, Арбат из места действия, пусть и романтического, стал театральной декорацией, туристическим китчем. Было это летом 1975 года. Булат еще поживет 22 года, оставаясь неизменным, то есть самим собой, коснея в катастрофически изменчивом, обвальном, катаклитическом, перевернутом мире.

Но уже тогда – а тем более позже, когда наши пути разошлись, но легко представить на расстоянии, даже из-за океана – Окуджава остро чувствовал свое одиночество в/на миру, а признался в нем еще раньше, в самом начале пути – в песенке о Леньке Королеве:

Потому что (виноват),

но я Москвы не представляю

без такого, как он, короля.

Вот и мне теперь не представить Москвы без Окуджавы.

Да и нет уже больше той, окуджавской Москвы.

И была ли она в реале?

Я ее не застал и знаю только со слов поэтов. Окуджава был ее последним – нет, не певцом, а вспоминателем и плакальщиком.

Сказочник умер, сказка стала легендой, легенда окаменевает в миф.