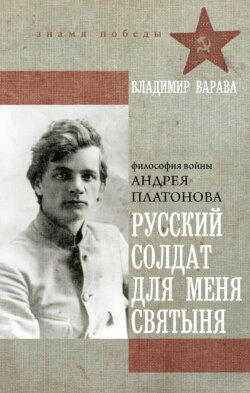

Читать книгу Русский солдат для меня святыня - Владимир Варава - Страница 5

«А без смысла на войне нельзя»

Ненапрасная жертва

ОглавлениеНе напрасная смерть соединяет детей с отцами и освящает их память…

«Офицер и солдат»

На войне потеря смысла жизни означает смерть – и духовную, и физическую. А приобретенный смысл на войне способен одолеть смерть, одержать победу, даже ценой жизни. Ненапрасная жертва – вот тот сокровенный смысл, который приносит, открывает, дарует война. Умереть не страшно, если есть правда, за которую можно умереть. И это истинная цена жизни, её нетленная ценность, которую не в силах разрушить и отнять смерть. В мирное время эта правда прикрыта массой житейских мелочей и забот, на войне она обнажена до предела. И снова трагический парадокс: на войне, где, казалось бы, жизнь не имеет никакой цены, раскрывается её подлинная ценность. Война как бы поднимает на дыбы всё, что было в жизни важного и значимого, выводит на страшный суд совести всё, чем жил человек, заставляет его максимально честно пересмотреть свои устои, привычки, чтобы жить дальше, но начать жить уже «всерьёз и без всякой игры».

В этих словах: «А без смысла на войне нельзя» речь идет о подлинном смысле жизни, который заключается в одухотворении человека, его способности жить высшими ценностями и за них жертвовать своей жизнью. Не напрасная смерть – предел подлинной жизни, это необходимая и священная жертва.

Слова из рассказа «Офицер и солдат», в которых звучат интонации философии «общего дела» Н. Ф. Фёдорова, для которого долг перед отцами и неразрывная связь поколений через память является высшим смыслом жизни. Эта идея Фёдорова была глубоко усвоена Платоновым.

«Казак-боец не даст расточить, он даром не умрёт, отец не напрасно его на свет родил… Бойцы это понимают! Напрасная смерть оскорбляет отцов…

– А не напрасная?

– Не напрасная? Не напрасная смерть соединяет детей с отцами и освящает их память».

Это значит, что «напрасная смерть», оскорбляющая отцов, это как бы пустая смерть, смерть как биологический факт, не наполненный никаким духовным содержанием. А вот не напрасная смерть, соединяющая детей с умершими отцами, восстанавливает всеобщее родство, объединяет прерванные поколения. И это уже воскресительный акт, пускай пока и в памяти, но начало преодоления смерти положено. Не напрасная смерть – жертва – воскрешение – родство. Через смерть воссоединение. Не напрасная смерть – это и есть христианская идея «смертью смерть поправ». Напрасная смерть умножает смерть, не напрасная – её преодолевает.

Кажется, что предельный безвыходный трагизм существования открывается умирающему солдату на поле боя из рассказа «Оборона Семидворья». Этот рассказ – один из наиболее важных в военном творчестве Платонова. В нем описываются кровопролитнейшие бои с гитлеровцами в январе 1942 года в Наро-Фоминском районе Московской области, в районе деревни Семидворье, где враг оборудовал первую линию своей обороны.

В самом пекле ожесточеннейшей борьбы как будто исчезает все светлое и доброе, и лишь беспросветная тьма ужаса предстоит перед человеком, ведущим беспощадный бой с кровным и смертельным врагом. И все же это не предельный трагизм, ибо он растворяется в чем-то большем, чем индивидуальная смерть:

«И тогда его предсмертный изнемогший дух снова возвысился в своей последней силе, чтобы и в гибели рассмотреть истину и существовать согласно с ней. У него явилось предчувствие, что мир обширнее и важнее, чем ему он казался дотоле, и что интерес или смысл человека заключается не в том лишь, чтобы обязательно быть живым».

Истина есть даже и в гибели, и эта истина в том, что «быть живым» – это не высшая ценность, за которую цепляется гуманизм, проповедуя гедонистическую идеологию в потребительском обществе, начисто лишенном нравственного измерения. Это тот самый опыт смерти солдата, о котором мы говорили выше, который приобретает только он.

Таков трагический парадокс – подлинный смысл жизни открывается на войне. То, что, казалось бы, должно навсегда отбирать смысл у жизни, наоборот, придает его ей. В рассказе «Офицер и солдат» автор говорит:

«Артемов скучал по семье и ожидал окончания войны, как всякий человек, но свое счастье и высшую жизнь он постиг здесь, на войне; после войны уже будет что-то другое, может быть – хорошее и тихое, как вечерняя песня, но время его счастливого труда, время одухотворенной радости, когда в мгновениях боя освобождается от злодейства вся земля, – это время тогда минует, и разум тогда будет жить воспоминаниями, а сердце сожалением, успокаиваемым лишь гордостью и сознанием своей чести старого солдата».

Высшая жизнь на войне – время счастливого труда, время одухотворенной радости – освобождение земли от злодейства. Это не значит, что смысл жизни не может проявиться в мирной жизни, в которой также всегда есть место подвигу, героизму, отваге. Но ситуация войны особая; в ней все на грани жизни и смерти, каждый миг может быть последним, здесь предельная открытость небытию. Без этого одухотворения смыслом невозможно одоление неприятеля. И когда этот смысл теряется, тогда война превращается в бессмысленный и непонятный кошмар.

У солдата, говорит Платонов в рассказе «Бой в грозу»: «первая цель – сокрушение врага, а не спасение самого себя». Это столп и утверждение русского солдата, проявлявшееся во все времена. Победить, а не выжить. Выжить, конечно, тоже, но это не на первом месте. И в этом особая жертвенность русского воина, нравственное кредо русского солдата.

Таков трагический парадокс – подлинный смысл жизни открывается на войне.

Солдату, конечно, трудно на войне. Война – особый, смертный труд, самый трудный. «Жили, конечно, трудно,– не по правильности, а по военной надобности»,– рассказывает старослужащий красноармеец из рассказа «Добрая корова». «Военная надобность» создает эту военную трудность. Трудно во всех самых простых бытовых обстоятельствах, которые на войне становятся тяжким испытанием. Трудно, конечно, что приходится на смерть идти, понимая необходимость этого. И, кажется, что это самое трудное и тяжелое. Но нет, этот же красноармеец говорит с легким сердцем: «наше дело солдатское, можно и умереть». Гораздо труднее от воспоминаний о доме, о семье, о родных. Это самое тяжелое. Другой красноармеец Никодим Максимов честно признается в этом:

«– А трудно, Иван Ефимович, бывает нашему брату, который солдат, трудно терпеть всего врага на себе, чтоб народ не помер…

Иван Ефимович с уважением уставился на Максимова – человека уже пожилого на вид, но не от возраста, а от великого терпения войны.

– Да то, ништо не трудно! Разве к такому привыкнешь – надо ведь от самого себя отказаться да на смерть идти?

– Привыкнешь, Иван Ефимович, – сказал Максимов. – Я вот два года на войне и привык, а сперва тоже – все, бывало, сердце по дому плачет…

– Да как же ему не плакать, ведь и ты небось человек, а дома у тебя семейство, – оправдал Максимова Иван Ефимович».

Вспомнил красноармеец свою жену и детей, но нашел в себе силы не поддаться естественному чувству, не предаться горьким воспоминаниям о прошлом, не дать заплакать сердцу, а так ответить:

«– Нет, – сказал он старику. – Кто на войне домашней тоскою живет, тот не солдат. Солдат начинается с думы об отечестве, а одного себя и скотина постоянно помнит и от смерти бережет…

Иван Ефимович удивился и обрадовался этим словам.

– И то! – воскликнул он. – Вот ведь правда твоя: одно слово, а что оно значит! Где, стало быть, обо всем народе и отечестве есть дума такая, оттуда, свысока, и солдат начинается… Это ведь сразу сердцу легко от такого слова и по семейству нескучно…»

Такова истинная солдатская суть: солдат начинается с думы об отечестве, а не о себе, своей семье, близких, не может он жить «домашней тоскою». Это все для мирного времени, в котором человек тоже не для себя должен жить, но для других. Но время войны иное: оно требует максимальной жертвы всем личным. Только весь народ и отечество есть подлинная забота солдата, с которой он и начинается. И эта дума «оттуда, свысока», прямо с небес взирает и призывает к служению. Это очень высокая жертва, но жертва ненапрасная, поскольку она и сохраняет солдата, давая ему уверенность и силу для защиты отечества, а значит, и своих близких тоже.

Вообще рассказ «Никодим Максимов» примечателен тем, что здесь раскрыта подлинная духовная сущность русского солдата, показаны очень важные и точные подробности его солдатского быта. В записных книжках к этому рассказу мы находим такие заметки:

«Образец солдата: экстремально живущий человек; он быстро должен управиться, пережить все радости, все наслаждения, все привязанности. Ест, любит, пьёт, думает – сразу впрок, за всю жизнь, а то, м. б., убьют. Но и нежность его к вещам, внимание к мелочам – чем бы он ни занимался,– тоже вырастает: он внимателен и к кошке, и к воробью, и к сверчку, etc…»; «На войне душа ещё живого все время требует, чтобы мелочи (игра, болтовня, ненужный какой-либо труд) занимали, отвлекали, утомляли её. Ничего не нужно в тот час человеку, лишь одни пустяки, чтоб снедать ими тоску и тревогу. <…> Солдат живет с недостатками (элемент вещей); борьба с этими недостатками и отвлекает его от главного страшного недостатка – возможности умереть»[31].

Через эти обычные, самые незамысловатые житейские нужды солдат предстает в своей человечности. И это важно, показать не только героя, способного совершать сверхчеловеческие подвиги и жертвы, но и очень близкого и знакомого всем, простого в лучшем смысле этого слова человека.

Но здесь же, как всегда, у Платонова высшие философские размышления. Вот он пишет:

«Умершие могут быть воскрешены, как прекрасные, но безмолвные растения – цветы. А нужно, чтобы они воскресли в точности, – конкретно как были».

Что это? Вновь прорыв фёдоровской идеи воскрешения мертвых? Или что-то свое, какая-то глубоко личная мечта-идея, имеющая, безусловно, истоком христианское чаяние. Важно, что о ней не забывает Платонов и на войне, свидетельствуя о метафизической иерархии человеческих мыслей-помыслов, на вершине которой – нравственная идея воскрешения всех умерших, всех погибших. На войне она пронзительнее, очевиднее, насущнее. Да, в миру умирают, на войне погибают. Но воскрешены должны быть все.

И еще «Бог есть умерший человек»; «Жизнь есть изменение, но высота души в её неизменности»[32].

Вновь и вновь демонстрирует Платонов единство быта и бытия, жизни и мысли, слова и дела. Таков русский солдат и русский человек Андрей Платонов.

Важно то, что смерть русские солдаты, русские люди на войне принимают без надежды на воскрешение, поскольку это советская страна и советские люди, где официальная идеология – атеизм. Но это какой-то другой атеизм, русский, православный атеизм, как бы это противоречиво ни звучало. Русские солдаты умирают за правду, во имя тождества правды – права существования народа на земле. И здесь уже отличие от Н. Фёдорова, который во многом был близок Платонову. По крайнее мере, у Платонова нет такой уверенности в воскрешении, тем более знания об этом, а есть надежда на бессмертие, но эта надежда ненадежная, она граничит с отчаянием, тоской, какой-то обреченной уверенностью в невозможность, невозвратность, в вечную смерть. Слова из рассказа «Девушка Роза» очень точно характеризуют это:

«Он не подписал своего имени. Оно ему было уже не нужно, потому что он терял жизнь и уходил от нас в вечное забвение».

И все же это не атеизм официальной идеологии. Это особый, парадоксальным образом духовный атеизм, в котором, скорее, отсутствие знания, нежели отсутствие надежды. Платонов – философ тайны, для него мир – тайна, и тем более смерть – тайна. В этом отсутствии традиционной религиозной веры как веры в продолжение жизни после смерти, веры в бессмертие в большей степени проявляется чистота подвига, чистота жертвы.

Героический подвиг русского солдата, который выполняет задачу преодоления смерти ценой своей жизни, на поле боя воистину велик.

Это свойство трагического сознания, призванного мириться с неразрешимыми противоречиями, которые рвут сердце в клочья. С одной стороны, наблюдение над жизнью, над ее физической мощью и красотой рождает абсолютно правильную мысль: «велика и интересна жизнь, и умирать нельзя». Никак нельзя, смерть не имеет права нарушить такую прекрасную, великолепную жизнь, в которой так много всего невероятного, истинного, драгоценного, которая изобилует щедротами и взывает к творческому участию в ней.

Раненый старшина из рассказа «Полотняная рубаха» с воодушевлением рассказывает тоже раненому сослуживцу, как легко бывает умереть, когда идешь на смерть под знаменем родины. И все же заключает:

«А все-таки жалко бывает перед смертью этой прелести и сказочности жизни! Ты этого не поймешь, ты едва ли жертвовал собою…»

Нет, смерть не имеет права отбирать эту жизнь, ею не созданную и ей не принадлежащую. И политрук, смотря на спящего бойца, говорит: «Жалко вас всех, чертей!»

Ненапрасная жертва указывает на более высокую, чем личная жизнь, ценность. Эта ценность – Родина. И поэтому, несмотря на человеческую жалость, которую испытывает политрук из «Одухотворенных людей», испытывает как русский человек, далее следуют такие торжественно-приподнятые слова:

«Что ж! Если мы погибнем, другие люди родятся, и не хуже нас. Была бы родина, родное место».

«Была бы родина»… Жизнь за родину отдать – в этом суть ненапрасной жертвы. Другие люди, другие – не чужие, они родные, за них можно и умереть, чтобы они были. И никакого страха смерти, ужаса перед ней, как у западного обывателя, для которого другие – всегда чужие, всегда ад. Ад – это другие, говорил Сартр, и был прав, поскольку то, о чем и о ком он говорил, не имело того тепла родины, в котором все родные и смерть не страшна. Где родина, там нет смерти, родина – это и есть вечная жизнь. Родина больше смерти. Такой родины у Сартра нет, и поэтому нет спасения от страха смерти в этой ледяной пустыне одиноких и покинутых людей, отчужденных друг от друга непроходимой стеной своего смертного эгоизма и жалкого индивидуализма. А это действительно ад.

Таков западный экзистенциалист, которому абсолютно неведомо то пронзительное чувство тоски по родине, которое испытывает полковник Бакланов из рассказа «Штурм лабиринта», находясь в немецком городке и готовясь к бою с врагом, притаившимся в этом городке:

«Тоска по родине мучила теперь Бакланова. Он любил русские избы, считая их самым лучшим архитектурным произведением; он любил плетни, полевые дороги во ржи, закаты солнца за далеким горизонтом в орловской степи, он любил видеть женщин-крестьянок, стоящих за штурвалом комбайна, и ему нравился шум ветра в березовых рощах Подмосковья; он вспоминал теперь с грустной улыбкой и деловых сельских воробьев, и белых бабочек над желтыми цветами лишь потому, что все это существовало в России. Здесь, в Германии, был иным и вид природы, и унылый порядок жилищ, аккуратных до бездушности, и сама земля здесь пахла не теплом жизни, но какой-то химией мертвых веществ».

Чувство родины, воспоминание о ней во всех, казалось бы, самых незначительных мелочах и деталях обостряется на войне, смысл которой в защите и спасении родины. Но также обостряется оно, как в этом рассказе, в немецком городке не только как во вражеском месте, но как в неродном «чужом пространстве», в котором тесно умещены дома, а на центральной площади две уцелевшие готические башни с подвешенной на них электрической высоковольтной магистралью. Глядя на все это, полковник заключает: «Вкуса у них нет и скучно нам здесь».

Как же у немцев нет вкуса!– воскликнет какой-нибудь утонченный знаток немецкой эстетики и страстный поклонник всего «немецкого», то есть чужестранного, западного, неродного. В том-то все и дело, что на фоне русских изб, березовых рощ и женщин-крестьянок вся эта вычурная западная эстетика кажется невероятно скучной и пошлой, от которой пахнет «химией мертвых веществ». А если ослаблено, притуплено чувство родины, тогда лакейское заискивание и рабское пресмыкательство перед всем чужим.

Небесный смысл родины более всего раскрывается Платоновым в рассказах, посвященных его родному городу Воронежу – «Житель родного города» и «Афродита».

Устами полковника Назара Фомина, во многом своего прототипа из рассказа «Афродита», Платонов выговаривает сокровенное о родине:

«Фомин снова, как бывало у него в юности, почувствовал жизнь как просветление. Тайна родины была ясна ему; она открывается в локоне волос с головы дочери-ребенка, что хранит красноармеец у себя в вещевом мешке и носит за плечами тысячи верст, она в дружбе к товарищу, которого нельзя оставить в битве одного, она в печали по жене; вся тайна родины заключается в верности, оживляющей душу человека, в сердце солдата, проросшем своими корнями в глубину могил отцов и повторившемся в дыхании ребенка, в родственной связанности его на смерть с плотью и осмысленной судьбою своего народа».

«Жизнь как просветление» – это и есть божественная благодать, в свете которой открывается самое важное для человека – тайна родины. Именно открывается, когда наступает чудо просветления. Пока его нет, все тускло и уныло, бесцветно и бессмысленно, и начинает искать человек чего-то невероятного, что хоть как-то может оживить его угасающую душу. Но это невероятное рядом, это родина, которая в привычных, простых и обычных вещах: в твоем ребенке, в вещмешке, в котором самое драгоценное, в жене, товарище, в могиле отцов, в народе.

В рассказе «Житель родного города» Платонов показывает, как обостряется глубинный смысл родины во время войны. Про жителей оккупированного и затем почти полностью разрушенного Воронежа говорится следующее:

«При немцах эти люди старались жить потаенно и незаметно, без нужды не показываясь наружу, однако они держались один другого и помогали друг другу, как родные, в еде, в одежде и в заботе, утешая того, кто ослабевал от долгого страха и тоски по своему народу, который был отделен теперь от них огневым рубежом».

В условиях войны люди живут как родные. Так и должно быть: во время войны усиливается чувство родства у народа. Уходят условности, которые могли искусственно разделять людей, и все становятся одной семьей, у которой одна беда. Жаль, что таким образом. Жаль, что в мирное время чаще всего не особо ценится сама эта мирная жизнь, которая полагается естественной и сама собой происходящей. Но нет, за нее оказывается нужно воевать, добывая из смертоносного ада нетленные смыслы, без которых мирная жизнь быстро заканчивается.

С родством и в мирное время не все в порядке: есть родственники, семейно близкие люди, которых называют родными. Про дальних чужих редко кто скажет, что они родные. Что там говорить, чувство родства в мирное время ослаблено, это горькая и печальная правда нашего мира, больного бытия. На войне же восстанавливается справедливость, просыпается любовь, забота и сострадание ко всем, не только к своим кровным родственникам. Весь народ становится единым родом, все становятся родными друг другу. И тогда победа над врагом неизбежна.

31

Платонов А. П. Записные книжки. Материалы к биографии. Публикация М. А. Платоновой. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 244, 246.

32

Там же, с. 246.