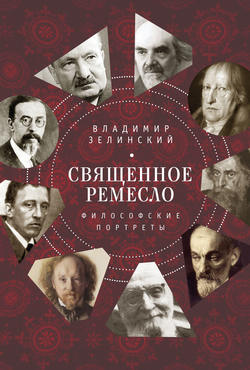

Читать книгу Священное ремесло. Философские портреты - Владимир Зелинский - Страница 3

Введение

Возвращение на родину

I

ОглавлениеКнига – как дом, куда автор зовет гостей. И первым выходит к ним навстречу.

Собрав вместе эти разрозненные очерки, не могу не задаться вопросом, что связует их воедино? За каждым из этих текстов стоит встреча с давними моими спутниками, учителями, оппонентами, свидетелями того, что было прожито вместе или поодаль. Встреча – это открытие того начала, которое соединяет людей на глубине, соучастие в событии, в котором «невидимость первенствует» (Г. Сковорода). Невидимое – язык искусства, в том числе искусства мысли, которая выносит сокрытое на свет; благодаря слову, смыслу, образу, молитве, воображению, разбуженной памяти мы вступаем в общение друг с другом, приоткрывая то, что в нас живет непроявленным. Непроявленное, не уловленное разумом «граничит с Богом» (как Россия у Рильке), хотя граница, которая отделяет нас от Него, не всегда бывает различима. Она уходит как горизонт, и добираться до нее можно бесконечно долго. Эта книга посвящена мыслителям и поэтам, которые мыслили и жили в этой «пограничной ситуации», осознавали ее, создавали или уходили в страну далече. Речь не идет о «религиозной философии» в привычном ее понимании и не о сумме литературоведческих экскурсов, но еще об одной попытке задуматься над тем, что лежит в истоке мысли и движет словом, пробуждает волю к его воплощению или «вочеловечению» (А. Блок) в художественных творениях или идеях.

Не касаясь множества определений того, что составляет суть творчества, в том числе философского, останавливаюсь на самом емком, ахматовском: «наше священное ремесло»[1]. «Священство» такого ремесла означает и «отправление культа», в глубине своей обращенного к неведомому богу. Всякий человек изначально носит его в себе, ищет его и на пути к неведомому строит культуру из «леса символов» (Бодлер), которыми это неведомое окружает. «Священное ремесло» может помочь служителю культа, которое называется искусством, приблизиться к месту обитания Живого, но скрытого Бога, хотя легко может и подменить его – что часто и происходит – поставив на место неведомого ведомое свое «я» во всех его масках и превращениях.

Книга начинается с исповедального спора о смысле культуры, и этот мотив пронизывает ее с начала и до конца. В споре о тайне, которая скрывается за нашими словами о Боге, зарождается то, что можно назвать «богословием творчества» – не в качестве законченного трактата, расставляющего все по своим местам, но в судьбе мысли каждого из участников этой книги. Здесь собраны очерки, написанные на протяжении многих лет, о людях, очень различных по своему складу, с очень непохожими призваниями и свершениями. Но, встретившись в одном пространстве, они, по воле автора, сроднились между собой. Их родство – в секрете дарения себя в мысли, которая образует сложнейшее переплетение душевных, духовных, словесных волокон, связующих нас с последней реальностью. Эта реальность – прародина каждого из нас, умозрительного, убедительного определения которой никто из философов еще не нашел. Она лежит за пределами нашей мысли, мы наделяем ее именами, несущими какой-то осколок ошеломляющей истины, как «с-нами-Бог» Семена Франка или мучительный отказ от «бога-с-нами» у Льва Шестова, но часто искусственными и своевольными, как «дух музыки» Блока или Абсолютный Дух у Гегеля в его земном, искаженном превращении или истина бытия у Хайдеггера. В этих именах или ключевых терминах ощущается напряженность мысли, которая иногда не в силах прорваться через собственную недоговоренность. Мыслители, о которых пойдет речь в этой книге, каждый по-своему, приближались к Неопалимой Купине, узнавая или не узнавая ее, но всегда оставаясь в ее притяжении. Ее зов, голос, логос живет и движется, пробивая путь или противоборствуя, внутри всякого укорененного религиозного, философского, поэтического мышления. Творчество само по себе нередко служит одним из видов – пусть дальним, косвенным, отраженным – нашей связи с Богом, но эта связь, о чем нельзя забывать, прокладывается в здешнем, падшем мире. Падшесть эту не надо искать на стороне, она в самом нашем «я», вечном сыне противления. Бог зовет нас и оставляет нам свободу действовать, творить, воспроизводить себя самих по собственному усмотрению. «Здесь дьявол с Богом борется…», и противоборство их всегда происходит внутри нашей свободы.

В этой работе мы встретим немало явных и скрытых мучеников мысли: это Гершензон, Шестов, Бердяев, Блок, Толстой. По-своему и Чаадаев с его скорбным вызовом России. По-особому Франк с его прикованностью к Непостижимому. Совсем по-особому Голосовкер, чья радость «честно мыслить» была затоптана – физически, копытами – проехавшему по нему времени. Но и в тех, кого мучениками не назовешь, как столь разные между собой Вяч. Иванов, Гегель, Хайдеггер, Оливье Клеман, о. Лев Жилле, чувствуется огромное напряжение «великой и последней борьбы» (Шестов). Она происходит внутри сокровенного человека (1Пт 3:4), который ищет и создает образы прародины, еще сохранившейся в его интуиции или памяти. «Живая сокровищница даров» у Вяч. Иванова и «Непостижимое» у Франка, «Непотаенное» у Хайдеггера и бердяевская бездна безосновной свободы, как и неслышная песня староверов о Христе, из темных глубин рождающаяся «музыка» Блока и ожившая мифология греков у Голосовкера, нравственный закон у Толстого (русское издание категорического императива) и воды гершензоновской Леты, смывающей все, чем мы наполнили музеи, рукописи и самих себя. Повсюду здесь идет борьба за Бога, обитающего во мгле (ЗЦар 8:12), во мгле внутри нас, борьба, которая часто оборачивается восстанием против Него.

Чем подлинней мысль, слово, образ, тем ближе они подходят к тому, что пребывает по ту сторону человечески выразимого. Поиск невыразимого в самом Откровении владел мыслью Гершензона, Франка, Шестова; неслучайно все они вышли из впитавшейся в них иудейской традиции, где имя Божие не произносится напрасно и окружено молчанием, приблизиться к нему можно только сняв обувь, как Моисей на горе Хорив (Исх 3:5), т. е. отрешившись от наших представлений о Боге. Эти мыслители внесли в русскую культуру ту иконоборческую струю, которая может служить не разрушению, но очищению и обновлению иконы Имени, запечатлевающего священное присутствие. Разве Непостижимое, слово, коим Франк называл то, что бесконечно нас превосходит, но и в нас заложено, не означает принципиального отказа от всего того осознанного и понятного, что связывает нас с Богом? Непостижимое и София – вечный спор между Иерусалимом и Афинами разве не длится и по сей день в пространстве русской и не только русской христианской мысли? Но такому спору лучше дать «высказать себя», чем воздвигать на нем еще одну теорию. «Герои» этой книги, собравшись вместе, по-своему передают драму культуры, как и секрет «поэтического жительствования человека», по словам Гёльдерлина и Хайдеггера. Это жительство – всегда перед Богом, в присутствии Его, даже когда оно настроено противлением.

«Поэтически» – значит в поиске того образа, который возникает не только из выразительных вещественных средств, но и из смысла слов, из кружения мысли, из драмы творчества, пребывающего на границе, в споре противоборствующих сил. Но при этом сами проти-воборцы, как писал Георгий Федотов, «уязвлены Крестом».

Тема каждого из этих очерков, посвященных не столько провозглашенным идеям и миросозерцаниям, сколько людям с их коллизиями, поисками и откровениями – борьба за Бога, близкого или остающегося недоступным. Явно или скрыто эта борьба всегда происходит в творчестве, и прежде всего в той ее области, которая называется мышлением. Благословение и проклятье бродят в самом нашем знании и оспаривают друг друга. Знание, постоянно растущее и умножающееся, несет в себе эту двойственность, оно предлагает небывалые дары и еще не до конца осознанные, но уже исполняющиеся угрозы. Мир гуманизируется, это предчувствовал Блок; становясь все более бесчеловечным, он делается все более субъектным, как утверждал Бердяев; освоенным и пронизанным мыслью (enc cogitatum), как предрекал Хайдеггер, закрытым в человеке. Эта закрытость выступает в интимной сфере искусства, но и в глобальности государства, не знающего ничего, кроме самого себя, о чем, не предвидя последствий, философствовал Гегель. В нем абстрактное мышление, достигнув высочайшего своего уровня и заворожив себя, совершило самое крутое падение, отождествив Дух с чистой самопорождающей мыслью, которая вознамерилась стать владелицей ею покоренной Вселенной…

1

«Наше священное ремесло существует тысячу лет».