Читать книгу Музы и свиньи - Владислав Ахроменко - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ІI. Эвтерпа. Муза лирической поэзии и музыки

Как Дмитрий Шостакович ходил в Минске на футбол

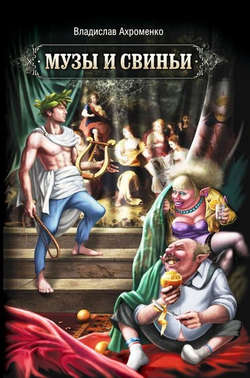

ОглавлениеПочти каждый художник – следующая ступень эволюции курицы, только что снесшей яйцо. Цель курицы – кудахтать о своем достижении на весь курятник, возглашая, что плод ее задницы – самый совершенный, прекрасный и восхитительный во всем мире. Цель писателя, художника и композитора – возглашать всему миру, что плод его гения – самый талантливый, бесподобный и креативный, особенно – по сравнению с плодами серых и бездарных коллег.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович был настоящим художником, однако о своих произведениях говорить не любил. В «гении», в отличие от многочисленных коллег из Союза Композиторов, не записывался. На высокие трибуны без особой нужды не лез. Было у Дмитрия Дмитриевича две темы, на которые он мог говорить бесконечно. Во-первых, какой законченный мудак председатель Союза Композиторов СССР Тихон Хренников – сталинский холуй и «сын торгового работника», как его сам Шостакович называл. Во-вторых – какая боевитая, задорная и бескомпромиссная команда «Зенит», какой содержательный футбол она всякий раз демонстрирует и как приятно смотреть на этот футбол с трибун.

Именно на любви к футболу Шостакович и погорел во время творческой командировки в Минск…

Тринадцатая симфония Шостаковича «Бабий Яр» едва ли не сразу попала в число подозрительных и полузапрещенных. Вспоминать о геноциде советских граждан еврейской национальности в шестидесятые годы уже не рекомендовалось: «проявления мирового сионизма». Немосковская премьера Тринадцатой симфонии изначально планировалась в Киеве, что было бы справедливо, однако тогдашний первый секретарь ЦК КПУ товарищ Подгорный отказал Шостаковичу категорически: нам, мол этих жидовских плачей в столице советской Украины не надо! А вот тогдашний первый секретарь ЦК КПБ товарищ Мазуров почему-то отнесся к возможной премьере в Минске снисходительно. Может, не совсем понимал, что такое симфония и чем она отличается от оперы. Может, припомнил свое гомельское детство и многочисленных друзей-евреев. А, может, просто был выпивши. Короче, проявил типичную политическую близорукость.

И вот в марте 1963 года Дмитрий Дмитриевич приезжает в Минск. Встречают его, как и положено, на черной «волге», и везут в правительственный отель «Беларусь», который в то время стоял напротив стадиона «Динамо». Шостакович бросает в номере чемоданы и немедленно отправляется на репетицию.

На первый взгляд, зал как зал: классический плюшевый занавес, ампирная лепнина на стенах. Однако в коридоре и в фойе почему-то понатыканы портреты Феликса Эдмундовича и изображения щитов с перекрещенными мечами. Да и публика на репетиции, словно из колхозного инкубатора: одинаковые индпошивовские костюмчики, одинаковые стеклянные глазки.

Дмитрию Дмитриевичу становится не по себе. Нет, он конечно же, наслышан про любовь белорусов «к порядку», ведь Шостаковичи – из местной, литвинской шляхты, да и дед композитора активно участвовал в антимосковском восстании Кастуся Калиновского. Но чтобы «порядок» доходил до такой вот тотальной унификации?!..

И тут выясняется, что ничего к премьере не готово. Оркестровых партий нет, клавира нет, даже пюпитров для всех оркестрантов не хватает. Вдобавок ко всему, Государственный хор БССР неожиданно отказывается участвовать в концерте. Министр культуры БССР морду от Шостаковича воротит и не здоровается демонстративно, будто не знает, кто это такой. Типография получает приказ из ЦК КПБ – срочно остановить производство афиш. Премьера под угрозой срыва; наверное, бдительные московские идеологи уже предупредили младших минских братьев про коварную сионистскую вылазку. А то и Главкомпозитор СССР Тихон Николаевич Хренников решил собственноручно прищемить ядовитую щупальцу всемирного жидо-масонского заговора…

Начинается репетиция оркестра. Музыканты не попадают в такт. Дирижер нервно ломает палочку за палочкой. Публика в индпошивовских костюмчиках посматривает на Шостаковича, словно отряд эсэсовских карателей на пленного белорусского партизана. Короче, сумбур вместо музыки.

И от всей этой неразберихи, и от булыжных физиономий меломанов в штатском, и от подозрительных щитов с мечами Шостаковичу окончательно становится не по себе. Он поручает разобраться со всеми проблемами дирижеру, а сам спешит на свежий воздух. Надо бы еще выяснить, что же это за такой странный зал, и что за публика собралась на репетиции!

Первое, что видит композитор – такую красивую табличку рядом с дубовыми дверями: «Клуб им. Дзержинского КГБ БССР».

Шостакович сразу же вспоминает своего друга Соломона Михоэлса, которого пятнадцать лет назад и убили в Минске такие вот ребятки с горячими сердцами, стеклянными глазками и до неприличия длинными руками. Про приятеля-пианиста Рудольфа Керера, которого «органы» за немецкую фамилию посадили. И много про что еще. И, как у каждого нормального человека, у композитора первое желание – бежать из этого гадюшника куда подальше. Куда? Да хотя бы в свой гостиничный номер!

А дорога от клуба имени Дзержинского до тогдашней гостиницы «Беларусь», как не крути – только вдоль стадиона «Динамо». Рядом со стадионом – длиннющая очередь. Футбольный фанат Шостакович, естественно, интересуется – а кто с кем? Да наше минское «Динамо», отвечают, что раньше «Беларусь» называлось, против московского «Спартака».

– «Спартак»? – уточняет композитор, и его глаза под очками с бифокальными линзами зажигаются лютой ненавистью; как и положено настоящему фанату «Зенита», московский клуб для него – враг номер один. К тому же, если минчане выиграют сегодня у «мяса», то родному «Зениту» это полезно с учетом турнирной таблицы.

Тут и думать не стоит – идти или не идти! На стадионе музыковедов в штатском уж точно не будет. Как и портретов Дзержинского…

Кассы закрываются, однако гостю невероятно везет. Какой-то пролетарий в кепке предлагает: мол, есть лишний билетик, дружка жена не пустила… Так берешь, интеллигент?

И вот Шостакович сидит на самых дешевых местах стадиона «Динамо» за футбольными воротами, вместе с благодетелем-пролетарием. Все страстно поддерживают «Динамо» Минск. Мяч у Савостикова, он пасует Арзамасцеву, тот филигранным пасом обводит какого-то спартаковца, отдает пас Малофееву прямо в штрафную, его сбивают… Пенальти?!..

В СССР массовый спорт – единственная дозволенная религия, и потому возмущение из-за неназначенного пенальти – единственно дозволенная форма общественного протеста. Как это «нарушения не было», его же в штрафной площадке скосили! Было, еще как было, этот козел в черном специально москвичам подсуживает, как всегда!

Стадион, будто по команде, поднимается и орет: «Судью на мыло!..» Пролетарий в кепке ругается нецензурно. Шостакович также невероятно возмущен. Однако эмоции проявляет куда более культурно:

– Продай свисток, купи очки!.. – кричит.

Трибуны посматривают на него с неподдельным уважением: ты ж смотри, интеллигент, а разбирается!

В перерыве впечатленный пролетарий доброжелательно предлагает новому знакомому попить пивка. Покупает «Жигулевское», сдувает пену. Достает из кармана какую-то бутылочку, из которой густо несет первобытным перваком.

– Из родной деревни привез! – счастливо жмурится пролетарий. – Алё, тилихент, давай бокал, я и тебе плесну для градуса!

Отказываться нельзя: собеседник с дорогой душой. Да и советскому композитору надо быть поближе к народу!

Футбольные болельщики смакуют пиво с самогонкой и обсуждают турнирную таблицу чемпионата СССР. Очкастый интеллигент демонстрирует невероятную эрудицию: слова «хавбек», «офсайд», «корнер», «сухой лист» сыплются из него, словно из футбольного комментатора.

И тут случается катастрофа…

– А у нас в «Зените»… – начинает Шостакович и тут же прикусывает язык, потому как понимает, какую глупость сморозил.

Пролетарий отставляет пиво и недобро пялится на случайного знакомого. Начинается спор. Как и следует ожидать, спустя минуту фанат «Зенита» получает в ухо. Очки летят в одну сторону, шапка в другую, а жертва валяется в луже. Пролетарий удирает, а Дмитрия Дмитриевича из лужи извлекает милиционер.

– Ваши документы? – интересуется.

Паспорта у композитора с собой, естественно, нет – не проникся еще «белорусским порядком». То ли в правительственной гостинице «Беларусь» забыл, то ли в Клубе имени Дзержинского…

– Я – композитор Шостакович! – представляется композитор Шостакович.

– Ну и что? – передергивает плечами мент. – А я сержант Шмонов. Пошли в райотдел. Посмотрим, что ты за композитор.

Шостаковича под локоть приводят в ментуру. И сержант докладывает начальнику, что задержан некий антисоциальный элемент, хулиган, и вдобавок ко всему, алкоголик. Как это «не алкоголик»? Вы его, товарищ майор, сами понюхайте! Нажрался, мерзавец, до такой степени, что прилюдно валялся в грязи. Оскорблял своим внешним видом честь и достоинство советских граждан. Вот при Сталине его бы знаете, куда?

– А еще говорит, что он этот… архитектор! – брезгливо кривится сержант.

– Да не архитектор, а композитор! – доброжелательно поправляет Шостакович. – Вы что – «Ленинградскую симфонию» не слышали? Нет? Ну, тогда вот это: «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада веселому пенью гудка?» – скромным таким тенорком затягивает Дмитрий Дмитриевич. – «Песня о встречном». Слышали?

Начальник райотдела посматривает на правонарушителя подозрительно. Фамилию «Шостакович» он, конечно же, слышал. Когда срочную службу в Особлаге в 1948 году проходил, то на политинформации всему взводу «Правду» читали, Постановление ЦК ВКП (б) «Об опере «Великая дружба» Вано Мурадели». Там фамилия Шостаковича как раз и упоминалась. Антинародный композитор. Формалист. Автор ряда низкохудожественных произведений. Низкопоклонник перед Западом. Этот, как его… типа космонавта… Во, космополит!

– Я лауреат пяти Сталинских и одной Ленинской премии! – с достоинством напоминает Шостакович.

Милицейский начальник внимательно осматривает задержанного и недоверчиво кривится. На правонарушителе дешевое пальтишко с потеками свежей грязи. Шапка из неизвестного науке зверя. Очки с треснувшим стеклом. И смрад деревенского первака с «Жигулевским» на весь райотдел. Так лауреаты не выглядят. Видимо, какой-то инженеришка с Тракторного взял на грудь лишнего, вот его и переклинило.

Но ведь в жизни случается всякое… Как-то тоже выпившего интеллигента в очках отловили, так врал, что парторг скобяной мастерской. Выяснилось, что не врал.

Тут, безусловно, следует провести следственный эксперимент. Майор извлекает из-под стола фанерную гитару-шестиструнку, обклеенную красотками, вырезанными из журнала «Огонек».

– Так, с Майи Кришталинской или Эдиты Пьехи что-нибудь можешь сбацать? Нет? Так и не звезди! Компози-и-итор он. Шмонов, отведи его в камеру…

Шостакович томится в камере до вечера. И светят ему стандартные пятнадцать суток. Скандал. Репутация. Пятно на партбилете. А это означает, что ни про какую премьеру Тринадцатой симфонии в Минске и речи быть не может. К радости московских идеологов…

Теперь задержанный согласен на все: улыбаться ребяткам со стеклянными глазками, сидеть в одном президиуме с Тихоном Хренниковым, писать кантаты про Родину и Партию. И даже стать болельщиком московского «Спартака». Нет, ну последнее, конечно же, преувеличение, однако и камера тут слишком сырая, и соседи какие-то синие-синие от татуировок. Явно не меломаны!

Начальник райотдела уже собирается домой, когда на столе его звякает телефон. Наверное, жена-стервоза, всегда ведь в такое время звонит, караулит, чтобы под конец работы не нажрался.

– Але-е-е… – льстиво дышит в телефонную трубку майор.

– Примите телефонограмму из аппарата Центрального Комитета коммунистической партии БССР, – трибунальским металлом громыхает трубка. – В Минске бесследно исчез всемирно известный композитор Шостакович Дмитрий Дмитриевич. Не исключены провокации западных спецслужб. Дело на личном контроле товарища Мазурова. Всему личному составу минской милиции срочно отложить все дела и заняться поисками. Записывайте ориентировку…

И тут майор впервые понимает, что полная потеря гравитации случается не только с советскими космонавтами. Голос стремительно подбрасывает его к потолку, кувалдой лупит по ушам, по морде, в затылок, в грудь, в гениталии, под задницу, и также стремительно швыряет на пол. Правоохранитель с тихим застенчивым журчанием описивается. Прямо в мокрых штанах он бежит в камеру и выводит арестованного на волю. Счищает подсохшую грязь на его пальто, рассказывает о своей пламенной любви к лауреатам Сталинско-Ленинских премий, ко всем этим антинародным интеллигентам, формалистам и космополитам, обещает собственноручно пристрелить сержанта Шмонова из табельного «макарова», усаживает Шостаковича в милицейский «москвич» и везет в гостиницу «Беларусь»… …Премьера Тринадцатой симфонии прошла в Минске с ошеломительным успехом. Зал аплодировал стоя. Автора вызывали «на бис» раз пять. Правда, «Советская Белоруссия» традиционно облила гениального композитора грязью: мол, и симфония «так себе», и сам Шостакович «задачу партии и правительства не выполнил».

Впрочем, Дмитрий Дмитриевич, как человек интеллигентный, подобных газет не читал. А если бы и прочитал про себя такое – то не сильно бы и обиделся. Не любил он обсуждать свои произведения. Потому как в художественном развитии пошел куда далее, чем многочисленные коллеги, которые так и остались на следующей ступени эволюции после курицы-несушки.

В столицу советской Беларуси композитор Шостакович приезжал еще раз пять. И с концертами, и просто так. Однако и минский стадион «Динамо», и комплекс КГБ БССР на Ленинском проспекте обходил десятой дорогой…