Читать книгу Días ejemplares - Walt Whitman - Страница 11

ОглавлениеDías ejemplares: perseverancia en la construcción de una persona en prosa

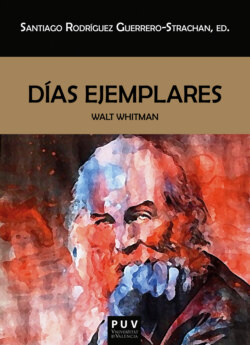

En 1882 Whitman publica Días ejemplares en un volumen junto con otros escritos misceláneos que titula Días ejemplares & colectánea en la editorial Rees Welsh and Company de Filadelfia. El libro, que consta de cuatro partes diferenciadas como veremos más adelante, es en gran medida el recuento de sus recuerdos de la Guerra Civil americana.

Apuntes de la guerra

El 13 de octubre de 1863 escribe a James Redpath, corresponsal de guerra para el New York Times, editor de North American Review en 1866, además de artífice de la publicación de Louisa May Alcott, Escenas de hospital, y admirador de Walt Whitman desde que se conocieron en Boston en 1860. En la carta dice: “My idea is a book of the time, worthy the time—something considerably beyond mere hospital sketches—a book for sale perhaps in a larger American market—the premises or skeleton memoranda of incidents, persons, places, sights, the past year (mostly jotted down either on the spot or in the spirit of seeing or hearing what is narrated)” (Corr. I, 171). Uno de los propósitos, como señala a continuación, es el necesario cambio del ejército para que esté acorde con la democracia propia de los Estados Unidos: “one of the drifts is to push forward the very big & needed truth, that our national military system needs shifting, revolutionizing & made to tally with democracy, the people” (Corr I, 171).

En sus recuerdos de Whitman, With Walt Whitman in Camden, Horace Traubel cuenta que junto con la carta, Whitman había añadido un esquema del contenido del libro y una nota de prensa que Redpath distribuiría una vez el libro estuviese a la venta. (Como el lector puede observar, en 1863 Whitman aún mantenía la costumbre de encargarse de la difusión del libro.) En la nota de prensa se puede leer:

And this book, with its framework jotted down on the battlefield, in the shelter tent, by the wayside amid the rumble of passing artillery trains or the moving of cavalry in the streets of Washington, in the gorgeous halls of gold where the national representatives meet, and above all in the great military hospitals, amid the children of every one of the United States, the representatives of every battle, amid the ashy face, the bloody bandage, with death and suffering on every side. (WWC IV, 415)

En ella Whitman acredita la veracidad de lo escrito y su propia autoridad como autor por haber sido testigo de lo narrado. No es algo que haya oído, le hayan contado o haya leído. Él estuvo allí presente. Puede el lector discutir si el ego whitmaniano ha agrandado lo vivido pero no puede negarle la veracidad del testigo.

Redpath le respondió, como se puede leer en la carta que Traubel incluye a continuación, lamentando que no podía arriesgarse a publicarlo por una cuestión económica y que si el libro fuera más pequeño o si encontraba alguien dispuesto a comprar un número suficiente de ejemplares anticipadamente, se pondría manos a la obra encantado. Whitman, cuenta Traubel, no se lo tomó a mal y apreció la relación fraternal que había entre los dos (WWC IV, 418).

Aun así, Whitman nunca abandonó la idea de escribir un libro sobre el tema y, de tiempo en tiempo, volvía a pensar en el proyecto, ya fuera en prosa o en verso, como por ejemplo en las Navidades de 1864 con ocasión de la llegada del baúl de su hermano George a la casa materna (Basler 16). En la entrada en su diario del 26 de diciembre de 1864 se refiere a dicho baúl. En él encuentra los papeles con apuntes y notas de George. Apunta en el diario: “I can realize clearly that by calling upon even a tithe of the myriads of living and actual facts, which go along with, & fill up this dry list of times and places, it would outvie all the romances in the world, & most of the famous histories and biographies to boot” (NUPM II, 745). Queda consignada ya la fascinación que ejercen sobre el poeta los secos datos de la guerra; tanta es que los ve capaces de superar a cualquier historia romancesca sobre el mismo tema. Tuvo que pasar casi una década para que retomase el proyecto. El 16 de enero de 1874 en carta a Peter Doyle, Whitman vuelve a mencionar su propósito de escribir sobre la Guerra Civil por primera vez desde la carta que envió a Redpath. En enero de 1874 comenzó la publicación en la revista Weekly Graphic de seis artículos con el título conjunto de “Hace ya diez años desde entonces”, el primero de los cuales apareció el 29 de enero y el último el 7 de marzo.

El contenido de los artículos es en gran medida el de sus diarios y cuadernos de notas, que, con algunos mínimos cambios, fueron incorporados en 1875 a Apuntes de la guerra. Basler hace notar la dificultad de saber lo que Whitman copió al pie de la letra de sus notas previas y lo que elaboró de los recuerdos que tenía de entonces en 1862, cuando editó en libro Apuntes de la guerra y Muerte de Abraham Lincoln (19)3. Estos recuerdos, según Whitman le contó a Redpath, fueron escritos deprisa en los lugares donde ocurrieron o con el espíritu de quien vio u oyó lo que se narra en el libro. Ocurre que los manuscritos que sirvieron como base al impresor suelen ser bastante raros en el caso de Whitman, mientras que los primeros esbozos o versiones con correcciones son mucho más comunes. Es cierto que el autor, además de su experiencia en los hospitales, utilizó material de sucesos que él no presenció como lo demuestran fragmentos y recortes que empleó para documentarse. Hay que añadir que en muchos casos entre lo que apuntó en sus cuadernos de notas y lo que finalmente escribió en Apuntes… hay poca correlación. Como bien señala Betsy Erkkila en Whitman The Political Poet, Apuntes es una recreación desde el recuerdo de la guerra que escribió una década después de que esta hubiese acabado (207).

Tenía como propósito que los episodios que componían tanto los artículos como el libro dieran la impresión de haber sido redactados por un testigo de los hechos. No en vano, pretendía, con la publicación del libro, dar a la posteridad un recuerdo autobiográfico en vista de su posible muerte inminente. Recordemos que el 23 de enero de 1873 había sufrido una hemiplejía y su salud había quedado deteriorada. Desde que sufrió la parálisis hasta que por fin el libro entró en prensa en abril de 1876, Whitman no dejó de temer por su vida. De esa época son las dos elegías “Canto de la secuoya” y “Plegaria de Colón”, que algunos críticos han interpretado en términos autobiográficos, en concreto esta última.

La historia de la publicación de Apuntes… es bastante interesante. En un primer momento incluyó el libro en Dos riachuelos, libro suyo de 1876 que acompañó a Hojas de hierba como complemento. En él mezcla prosa y poesía, y por lo que respecta a Apuntes… la paginación está separada del resto pues la intención de Whitman era publicarlo como obra autónoma. Según Allen, el resultado fue un batiburrillo (463). Cuando por fin lo publicó aparte, añadió páginas que no todos los ejemplares tienen, como señala Basler (26).

Por lo que se refiere al tema, Apuntes… es la historia de la Guerra Civil desde el punto de vista de Whitman, un punto de vista íntimo, como señala Robert Leigh Davis en su entrada “Memoranda During the War [1875-1876]” (423-424). Wardrop señala que el libro es deudor de otras narraciones escritas durante o después de la guerra, como la de la misma Louisa May Alcott, en que se relataban las vivencias de las enfermeras durante la misma (26). Betsy Erkkila apunta en Whitman The Political Poet que Apuntes… es un ejemplo de virtud republicana e idealismo democrático (207-208). Según Erkkila, Whitman nunca se había señalado públicamente con sus opiniones acerca de la esclavitud, la liberación femenina, la Reconstrucción, la emancipación, pero hace de la guerra algo mitológico en que el protagonismo lo tienen los soldados que van al frente y no los políticos – aunque aquí habría que matizar el papel que desempeña Abraham Lincoln – ni el alto mando del Ejército.

Apuntes de la guerra es, así, un primer ensayo de escritura sobre la Guerra Civil desde lo vivido, un intento de recordar la guerra y de evitar su transformación en un hecho estético. La guerra no podía dejar de ser un acontecimiento que había convulsionado la sociedad americana. No en vano uno de los capítulos del posterior Días ejemplares se llamaría “Convulsividad” (Feldman 2). En cierto sentido, los monumentos erigidos a los oficiales y algunas narraciones de la época ahondaban en ese cambio estético (Follini 29-34). Los soldados que habían sobrevivido y que habían perdido alguna de sus extremidades se veían como los monumentos vivos de la Guerra Civil, los recordatorios de lo que había sido la contienda (Jordan 121). Frente al monumento al soldado victorioso pagado por el Gobierno federal o por el estado, los veteranos se alzaban como ejemplo de patriotismo y de democracia. Eran un espectáculo grotesco que desestabilizaba la posterior versión edulcorada de la guerra.

Sin embargo, Whitman no debió de quedar satisfecho pues años más tarde se embarcó en la escritura de Días ejemplares, en el que incluyó como parte segunda Apuntes… añadiendo nuevos sucesos y otras tres secciones, que completan el libro, le añaden matices insospechados en Apuntes… y abren la escritura autobiográfica hacia horizontes impensados.

Whitman en 1889

F. Gutekunst 712 Arch St. Phila. PA

Días ejemplares

Días ejemplares es un libro que consta de cuatro secciones y que fue escrito en diferentes momentos de la vida del poeta. El orden cronológico en la escritura no es el mismo que el tiempo interno del libro. Se sabe que la primera y la última parte las escribió al final de su vida y tienen como desencadenante los viajes que hizo entonces Whitman, mientras que la segunda fue escrita entre 1874 y 1876, como ya he señalado. También se sabe que estaba en casa de su madre, recuperándose del agotamiento que había sufrido.

En general podemos decir que continúa los temas que ya habían aparecido en su obra desde la primera edición de Hojas de hierba en 1855. Es el último intento de tratar dichos temas de una manera sostenida, acaso porque las fuerzas ya le iban faltando. Por lo que se refiere a la escritura en prosa, el lector no debería sorprenderse en demasía pues Whitman inició su carrera literaria como periodista y entre los años de 1870 y 1880 su mejor obra la escribió en prosa: Días ejemplares y Perspectivas democráticas (1871).

Aunque un gran número de críticos señalen Hojas de hierba y más en concreto “Canto de mí mismo” como la autobiografía de Whitman, Días ejemplares participa, incluso con mayores méritos, de ese tipo de escritura como veremos más adelante. Avancemos por ahora que es ese modo autobiográfico el que da unidad a un libro que es, en palabras de Whitman, un revoltijo en prosa (prose jumble) (Corr., III, 301).

Días ejemplares aun siendo un libro en prosa tiene muchos puntos de contacto con Hojas de hierba. Para empezar Whitman habla de la democracia y lo nacional tal y como había propuesto en la edición de 1871-72, cuyo punto de partida se encontraba en el ensayo Perspectivas democráticas publicado en respuesta al ensayo de Thomas Carlyle titulado “Navegando por el Niágara, ¿y después?” en el que criticaba la democracia (Erkkila 294).4 Otro factor importante es que, como recoge el propio Whitman en su correspondencia, Días ejemplares era un volumen en prosa que acompañaba a Hojas de hierba; así se lo hace saber a Talcott Williams en 1882 (Corr. V, 316) y así lo escribe en una nota del volumen (Corr. III, 309).

Origen

Días ejemplares surge como respuesta a las preguntas que Richard M. Bucke le hizo mientras escribía la biografía del poeta. Whitman había conocido a Bucke en 1877 en una visita que este le hizo en Camdem. Bucke tenía una clínica psiquiátrica en Canadá, en concreto en Londres, Ontario, había leído Hojas de hierba y se había quedado tan maravillado por la obra poética que decidió visitar al poeta para conocerlo y escribir un breve volumen sobre su vida y obra. Whitman supervisó y corrigió la parte biográfica hasta el punto de que Jerome Loving no duda en asegurar que Whitman fue el escritor en la sombra de esa parte (1999: 420). Por su parte David S. Reynolds afirma que el esbozo biográfico del libro es otro intento del poeta americano por ofrecer una imagen que agradase a la mayoría de los americanos y así distanciarse de esa otra de poeta interesado en aspectos controvertidos como podía ser el amor homosexual (1995: 530). Un aspecto muy interesante de cómo Whitman manejaba su reputación queda revelado cuando el lector se entera de que, aunque entre 1881 y 1882 estaba revisando y corrigiendo la versión final que Bucke le había entregado de su libro, al acabar la corrección le pidió que retrasara su publicación hasta 1883 para que así él pudiera publicar Días ejemplares.

A ello hay que añadir el viaje que hizo a Long Island, lugar donde se había establecido su familia al llegar de Europa y donde habían crecido también sus padres, junto con Bucke entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 1881. En sus cuadernos entre 1853 y 1890 dejó apuntes sobre la visita, sobre su familia y sobre su propia vida (véanse Notebooks and Uncollected Prose Manuscripts (NUPM I, 4-41) y en Daybooks and Notebooks (DN, I)). Habló con Henry Lloyd de West Hills y visitó la Sociedad Histórica Genealógica de Nueva Inglaterra de Boston para recopilar datos sobre sus ancestros. Por otro lado en Daybooks and Notebooks adjunta una lista de los libros que consultó y los nombres de personas dedicadas a la genealogía tanto en Nueva York como en Long Island (DN I, 265).

A pesar de lo que pueda parecer a primera vista, Días ejemplares es un libro que mantiene la coherencia dentro de la vida y obra de Whitman como mantiene Martin G. Murray en su entrada en A Companion to Walt Whitman (553). Es la última vez que Whitman trata por extenso los temas mayores de su obra: la amistad, la nación, lo espiritual, y la inmortalidad. Esta vez lo hace en prosa, al contrario de lo que había hecho en Hojas de hierba, pero, sin embargo, al igual que lo había hecho en sus inicios cuando trabajaba de periodista. Al comienzo y al final de su carrera, Whitman echa mano del periodismo para publicar lo que escribía. Esto es así cuando se observa que gran parte de Días ejemplares lo fue publicando en los periódicos. Además de lo que ya había recopilado en Apuntes de la guerra, hay otras partes de Días ejemplares que publicó en varios periódicos y revistas tales como The New York Times, The Philadelphia Progress o The Critic.5

Late en el libro un intento de explicar y justificar la vida del poeta, en concreto de unirlo a la geografía y a la historia de su país como si estos dos factores pudieran explicar lo que había sido su vida. No olvidemos que el libro lo escribe en 1881 y lo publica en 1882 después de haber sufrido una hemiplejía de la que se recuperó lentamente, que probablemente le hizo consciente de que el final se acercaba. Es, así, la conclusión a toda una vida de escritura (aunque en realidad no lo fuera del todo pues también se ocupó algunos años después de reordenar los poemas de Hojas de hierba para la edición de 1881-82 y hacer unos cambios menores por última vez en la de 1891-92, la conocida como “deathbed edition” y que para muchos no llega a ser una nueva edición sino una mera reimpresión de la anterior pues apenas hay cambios sustanciales ni añade nada nuevo [French 376-381]).

El libro no es, hay que decirlo, una autobiografía en el sentido más frecuente del término.6 Con anterioridad Whitman había sido proclive a dar cuenta de su vida para explicar la génesis de Hojas de hierba. En Días ejemplares, por el contrario, el libro de poemas apenas sale mencionado y desde luego, no es, ni siquiera en una mínima medida, la razón ni el centro del ejercicio memorialístico que es este libro. Es también significativo que se ocupe de sus ancestros, a los que conecta con el lugar donde vivieron, sin duda para señalar que, a pesar de tener orígenes europeos, eran americanos, como viene a indicar en una de las notas escritas en un cuaderno: “The Whitmans were among the earliest settlers of that part of Long Island. […] They appear to have been always of democratic and heretic tendencies. […] They all espoused with ardor the side of the ‘rebellion’ in 76” (NUPM I, 6). Por antigüedad, por forma de ser y por haber estado en el lado independentista en la guerra de la Independencia, los Whitman eran americanos hasta la médula.

J. Calvin Smith. Mapa de Long Island, Nueva York, 1836 http://www.heritagecharts.com/shopimages/products/extras/A210_web_zoom.jpg

Partes del libro

No hay acuerdo unánime en cuanto a las partes en que se divide el libro. Williams Aarnes lo divide en cuatro: una primera en que escribe de sus años de formación; vienen luego los recuerdos de la Guerra Civil; le siguen los apuntes de la naturaleza, y finaliza con los viajes y comentarios literarios (402). También Erkkila divide el libro en cuatro partes, aunque para ella la última se centra en las reflexiones sobre temas sociales y literarios (294). Daniel J. Philippon solo señala tres: el breve ensayo autobiográfico escrito para un amigo, los recuerdos de la guerra, y una mezcla de notas y entradas del diario que cubren desde 1876 hasta 1881 a las que añadió ensayos, artículos, esbozos de viajes, recuerdos y observaciones sobre artistas y escritores importantes (179). Por su parte, George Hutchinson lo divide en cinco secciones que están delimitadas por sus respectivas introducciones y comentarios de cierre. Así, menciona las siguientes partes: la genealogía del autor y la primera parte de su vida, la Guerra Civil, el período que pasa recuperándose de la hemiplejía, los viajes a Canadá y al Oeste entre 1879 y 1880 y, por último, sus opiniones acerca de algunos escritores de renombre (678-679). Aunque el contenido es el mismo, los criterios de división difieren. Existe un consenso generalizado de que las secciones primera y segunda tienen su propia autonomía, pero para las siguientes el consenso se disipa. Resulta, aun así, llamativo que nadie quiera unir la parte de los apuntes de la naturaleza y los viajes, al fin y al cabo unidos por la misma naturaleza.

La primera parte del libro presenta al lector las razones por las que lo ha escrito y una breve autobiografía de sus años jóvenes. El libro comienza de una manera un tanto abrupta y cargada de urgencia. Ha llegado la hora de que ponga en orden todo lo que ha escrito: anotaciones, recuerdos de la guerra entre los años 1862 y 1865, apuntes de la naturaleza de los años 1877 y 1881 y los dé a la imprenta. Es interesante notar que, por un lado, Whitman quiere dejar claro que no es tanto un asunto suyo cuanto que un amigo insistente, probablemente R.M. Bucke, le pidió datos sobre su vida. Parte de lo que Whitman escribe en las primeras páginas del libro es la carta copiada casi sin cambios. Justifica el descuido en la escritura achacándolo a las prisas por terminar el libro a pesar de que lleva mucho tiempo preparándolo: “probably another point too, how we give long preparations for some object, planning and delving and fashioning, and then, when the actual hour for doing arrives, find ourselves still quite unprepared, and tumble the thing together, letting hurry and crudeness tell the story better than fine work” (PW I, 1).

Lo más importante, en todo caso, para Whitman es el propósito que enuncia al comienzo: mostrar a los lectores un momento de la historia y la poca importancia que concedemos a dejar constancia de la vida de las personas: “It will illustrate one phase of humanity anyhow; how few of life’s days and hours (and they not by relative value or proportion, but by chance) are ever noted” (PW I, 1). Aparece por primera vez, de manera inconcreta, el aliento autobiográfico. En la carta a su amigo insistente explica el tipo de autobiografía, tema de importancia al que en breve dedicaremos un apartado. Escribe Whitman: “You say you want to get at these details mainly as the go-befores and embryons of ‘Leaves of Grass.’ Very good; you shall have at least some specimens of them all” (PW I, 4). La biografía como instrumento para explicar la obra es lo que viene a señalarnos Whitman, algo que, si bien, podía tener su muy estrecha relación con las confesiones autobiográficas de autores como Agustín de Hipona, Jean Jacques Rousseau u otros como Benjamin Franklin o Frederick Douglass, lo emparenta mucho más con el crítico Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), para quien la explicación de la obra encontraba su fundamento en la vida del autor, en cierta medida avanzando los pasos que Sigmund Freud daría en el siglo XX, aunque en este último caso se centrara en el subconsciente.7 De todos modos se hace necesario recordar lo ya apuntado por Martin G. Murray en cuanto a la modestia que el poeta americano muestra pues quiere limitarse a enseñar al lector simplemente los embriones de Hojas de hierba (554). Así hay que entender esa parte autobiográfica, como un intento de dar a conocer al lector la vida que forjó al poeta en su período formativo. En cualquier caso, los episodios de la vida que va a revelar serán ejemplares (“specimen” dice Whitman) (4). En un ejercicio de sinécdoque el lector podrá tomar la parte por el todo y reconstruir toda una vida intelectual.

Con anterioridad, y esto es importante, Whitman explica las razones por las que la parte de sus recuerdos de guerra ocupan tanto tiempo. Como bien apunta fue el acontecimiento histórico de su época (PW I, 2). Cuando iba a cuidar a los soldados enfermos, llevaba consigo unos cuadernillos en los que tomaba notas apresuradas que luego le permitirían recordar nombres, circunstancias y todo aquello que fuera de interés. Apuntaba así los nombres de los soldados, sus casos, lo que ocurría en el hospital o lo que los soldados le contaban que había tenido lugar en el campo de batalla. Muchas historias tenían origen en esos testimonios, con lo que en cierto modo Whitman busca poner el énfasis en la veracidad de lo ocurrido y en su faceta de periodista, casi ya olvidada en un momento en que estaba consiguiendo el reconocimiento de parte de la sociedad. También subraya la inmediatez de su escritura pues afirma que en los cuadernillos que fue llenando a lo largo de la guerra, algunas páginas estaban manchadas con la sangre de los soldados, y que, así como tomó las notas, del mismo modo, sin cambio alguno, las da a la imprenta. Veracidad y urgencia; una literatura escrita en medio de la acción o de la derrota o en una marcha, o durante los preparativos de alguna batalla. El poeta vive con la gente, entre ellos, es uno más, acaso el que cura las heridas y el que guarda el recuerdo de la contienda fratricida. Quizás habría que poner algunas afirmaciones en cuarentena; entre ellas, la urgencia con que anotaba lo que veía o la ausencia de elaboración posterior, cuando bien sabemos que muchas de las mismas formaron parte de artículos de periódicos. A ello podemos unir la sospecha de las razones por las que llevaba los cuadernillos. Incluso en alguien tan acostumbrado como el propio Whitman a tomar notas y, por lo mismo, a llevar por si acaso un diario donde apuntarlas en cualquier momento, sorprende que haya recopilado varios de ellos mientras visitaba a los soldados en los hospitales. Creo más cercano a la verdad que Whitman había trazado un plan con anterioridad y que se acercó a los hospitales con el claro propósito de tomar notas para luego, tras su elaboración, darlas a la imprenta para que los norteamericanos supieran lo que estaba ocurriendo y para mostrar una imagen de sí mismo como alguien que cuidaba de los soldados, concepto que, por cierto, da título a uno de los poemas de la serie “Redobles de tambor”.

La segunda parte es la más extensa. Cuenta su experiencia en la Guerra Civil mientras dispensa cuidados y atenciones a los soldados heridos ingresados en los hospitales de Washington. Ocupa un tercio del total del libro. No es de extrañar pues ya en el primer capítulo había apuntado la importancia que la Guerra Civil tuvo en su vida. A ello habría que añadir que su hermano George fue soldado en la guerra; lo menciona también en algún pasaje de Días ejemplares, y que ya había publicado Apuntes de la guerra, que le sirvió como base para esta sección del libro. No quiere decir esto que solo incluya lo ya publicado. Whitman tenía la costumbre de volver sobre lo escrito como demuestran las varias ediciones de Hojas de hierba. En el caso de la parte sobre la Guerra Civil, toma como base Apuntes… y los artículos que había publicado en diversos periódicos y a ellos añade parte de su correspondencia y de sus diarios. La publicación de estos ayuda a trazar la génesis de la sección, pues en ellos Whitman apuntó sus visitas a los hospitales y sus impresiones, así como información en algunos casos muy detallada de soldados que, por una razón u otra, le llamaron la atención. En cualquier caso, como dice Murray, los recuerdos de la guerra forman uno de los momentos más curiosos, y al mismo tiempo, tiernos de la obra en prosa del poeta (554). Si Whitman vuelve sobre lo escrito es en gran medida porque no quedó satisfecho con el resultado de Apuntes… Tenía la sensación de que no había logrado capturar la esencia de la vida de los soldados en la batalla y en el hospital, así que decidió reescribirla. Entre otros cambios está el paso de una cronología difusa, poco importante en el desarrollo del libro, a la cronología bien marcada y con un sentido relevante que encontramos en Días ejemplares, lo que no significa que no se tome algunas libertades en lo que se refiere al desarrollo cronológico de los acontecimientos. En cualquier caso, la mayor importancia que concede a lo cronológico es señal de que Apuntes… lo veía como un fracaso y Días ejemplares era su memoria de la guerra corregida (560).

Whitman no escribe en el vacío. Por aquel entonces había un número considerable de recuerdos de la guerra en la forma de memorias o narraciones personales, la gran mayoría de tendencia sentimental o heroica. Se aparta de ese estilo que en última instancia lleva a la glorificación de las gestas heroicas, y ofrece al lector el punto de vista de quien trabaja en el hospital. Así, apenas aparecen los altos mandos del ejército de la Unión; por el contrario, el poeta centra su escritura en los soldados de reemplazo y voluntarios que se alistaron a la guerra. En gran medida, como una vez más apunta Murray, lo que Whitman tenía en mente era mostrar al lector del norte de los Estados Unidos la vida de los soldados heridos en los hospitales. Toma partido por el Norte y por la posición que mantiene Abraham Lincoln, a quien defiende en todo momento y de quien escribe algunos esbozos memorables en los que convierte al presidente en un ciudadano más al que el cargo no ha aislado de la sociedad; véanse como ejemplo los capitulitos “Abraham Lincoln” o “La investidura”.

Al igual que hace en su poesía, en Días ejemplares escribe catálogos de objetos, sensaciones o pensamientos en los que incluye ese interés por apuntar un número elevado de soldados. En total han identificado cincuenta. Pertenecen a once estados leales y a cinco rebeldes, y también a Maryland, que estaba dividido (Murray 557). Otros eran europeos. Además de su procedencia geográfica, Whitman señala también en bastantes casos sus creencias religiosas, entre las que menciona el catolicismo o el cuaquerismo. Murray dice que, a pesar de todo, el poeta es parcial en su presentación de los soldados pues el cuarenta por ciento provienen del estado de Nueva York, de donde él mismo había llegado (557). Ante esto es difícil saber si quiere presentar a Nueva York como un estado que fue decisivo en la guerra por el número de voluntarios que envió o si, simplemente, que el poeta y los soldados procediesen del mismo lugar solo sirvió para que el primer contacto fuera más fácil. También nota el lector que Whitman es subjetivo cuando habla de los estados rebeldes o cuando escribe de las prisiones en los estados sureños donde los prisioneros son sometidos a un trato vejatorio y denigrante; así se lee en el capítulo “Prisioneros de la Unión liberados por el Sur”. Para ser justos, dicha parcialidad, que existe, no siempre se cuela en el texto, como tampoco deja de sentir compasión el poeta por los soldados del Sur, a los que considera hombres como a los de la Unión. También critica Murray que no dé cuenta de los soldados negroamericanos (559).8

Soldados afroamericanos de la Company E, 4th United States Colored Infantry, hacia 1864 (United States Library of Congress’s Prints and Photographs division under the digital ID cwpb.04294)

El último capítulo de esta sección resume en gran medida la idea de Whitman acerca de la literatura y la vida. Si durante su vida ha tenido como objetivo prioritario ser el poeta de América y su gente, ser un poeta que escribe de la vida común y de la gente común, al enfrentarse con el tema de la guerra, se percata de su fracaso. En el capítulo “La guerra verdadera nunca llegará a los libros”, dice: “Such was the war. It was not a quadrille in a ball-room. Its interior history will not only never be written – its practicality, minutiae of deeds and passions, will never be even suggested. […] The preceding notes may furnish a few stray glimpses into that life, and into those lurid interiors, never to be fully conveyed to the future” (PW I, 117). Así finaliza dicha sección, con el reconocimiento de que hay un abismo insalvable entre vida y escritura, y que, a lo sumo, el escritor puede llegar a atrapar algunos destellos de la vida.

La tercera parte son sus apuntes del natural. Entre las secciones segunda y tercera, Whitman deja pasar una década en el tiempo que rige el desarrollo de la acción (no en el de la escritura que ya indiqué cuál era). El poeta no cuenta nada de la época que estuvo trabajando como funcionario para el Fiscal General después de la guerra ni de la preparación de la edición de Hojas de hierba de 1867, sin duda la edición más descuidada da a entender que en esos momentos Whitman no sabía qué tipo de libro quería.

Esta parte del libro está organizada como un diario que sigue el curso de las estaciones entre la primavera de 1876 y la de 1879. No era algo novedoso; en realidad, Whitman sigue la estela de lo que Henry David Thoreau había hecho en Walden. Las incursiones en la naturaleza – sus paseos y momentos de contemplación, reflexión y escritura – son intentos de restaurar lo humano mediante medios naturales tomados de los indios. A ello se añade que la cercanía al mundo natural es un modo de situarse en el mundo de la esencia y un abandono del mundo de la apariencia – como ya he dicho, en la estela de Thoreau (Aarnes 408-410). Además Whitman piensa que sus apuntes del natural lograrán reconciliarla con la literatura norteamericana, que se estaba alejando – o, al menos, así lo sentía él – de ella (409). Claro que esto tampoco es algo nuevo en la literatura norteamericana. Por diversas razones, que se pueden resumir en el desarrollo urbano y tecnológico, los escritores norteamericanos han sentido en todo momento que aquella iba desapareciendo o cambiando de modo tan radical que lo que quedaba después del cambio era algo que poco o nada tenía que ver con lo anterior. Esta sensación, que da lugar a una fuerte corriente nostálgica presente en la cultura estadounidense, se incrementa durante el Romanticismo y aún más después de la Guerra Civil en que la dominación de la naturaleza, como consecuencia de los cambios industriales y tecnológicos que se introducen en la sociedad americana, aumentan de manera exponencial hasta límites no imaginados hasta aquella fecha. Creo importante traer a colación el último capítulo de Días ejemplares – que no forma parte de la sección tercera pero continúa con las ideas que subyacen en ella. Se titula “Naturaleza y democracia – Moralidad”. Allí escribe: “I conceive of no flourishing and heroic element of Democracy in the United States, or of Democracy maintaining itself at all, without the Nature-element forming a main part – to be its health-element and beauty-element – to really underlie the whole politics, sanity, religion and art of the New World” (PW I, 295). La naturaleza es parte esencial de los Estados Unidos, condiciona incluso su entendimiento de lo que es una democracia. En cierto sentido Whitman vuelva la vista atrás, con nostalgia, al ideal jeffersoniano cuando era ya imposible la recuperación del mismo.

Como en el caso de la Guerra Civil, sus apuntes del natural forman una miscelánea de textos publicados en periódicos, extractos de su correspondencia y pasajes originales. Antes siquiera de que hubiera pensado en su autobiografía, el norteamericano escribió a Anne Gilchrist el 18 de agosto de 1879, revelándole su intención de juntar en un librito los recuerdos del tiempo que pasó viviendo cerca del arroyo y en el ferry:

I am busy a little leisurely writing—think of printing soon a smallish 100 page book of my accumulated memoranda down at the Creek, & across the Ferry, days & nights, under the title of Idle Days & Nights of a half-Paralytic, prose, free gossip mostly, (you saw some specimens in that Jersey letter, last winter in the Philadelphia Times)9 (Corr. III, 161)

La hemiplejía que sufrió le obligó a guardar reposo. La familia Stafford lo invitó a pasar una temporada en su granja, White Horse Farm, cerca de Kirkwood en Nueva Jersey. Al lado de la granja estaba el arroyo Timber adonde Whitman solía dirigirse todos los días para pasar un rato extenso sin compañía y tomar baños de sol y de barro. Allí encontró Whitman el tiempo necesario para escribir Días ejemplares, si no en su totalidad al menos en gran parte, y para preparar la edición de 1881 de Hojas de hierba.

Cabe poca duda de que la razón por la que va a la granja de los Stafford está relacionada con la necesidad de reposo que tiene después de sufrir el ataque. Algunos movimientos reformistas de la época vinculaban la salud personal con la salud política del país a lo que añadían que si no lograba el cuerpo la estabilidad que existía en la naturaleza, no llegaría a recuperarse del todo (Major 80). Esta posee una subjetividad propia. Además de ser algo físico, es un modo de vida cargado de ideología, algo que está relacionado con el país en su conjunto, y que Whitman relaciona en su ensayo Perspectivas democráticas (81-82). Ahora bien, como antes he señalado, también confesó a Anne Gilchrist su deseo de escribir un librito en que dejase constancia de su estancia allí. Como apunta Murray, hay un interés científico que se trasluce en sus apuntes de la naturaleza (562). Añadamos también que la cura no es únicamente individual. Whitman, en un ejercicio de sinécdoque propio de él, entiende que es el conjunto de la nación la que ha de sanar después de la Guerra Civil (562). De ahí que ese retiro suyo implique también un retiro de toda América, y sea asimismo una vuelta a los orígenes además de un intento por recuperar un modo de vida o un camino que la Guerra Civil y las tensiones anteriores a ella han extraviado. El retiro es también un intento de que la relación entre el yo y el mundo natural sea más fuerte para que así la recuperación, personal y narrativa, pueda tener lugar (Philippon 183). Sugiere que dichas notas tendrán un efecto sanador en el libro, cuyas páginas anteriores habían estado pobladas por soldados malheridos y por cadáveres (Aarnes 409). El contraste entre ambas secciones es así mayor.

Subrayemos la importancia que aquella tiene en la obra lírica del poeta norteamericano, las enumeraciones con que busca incluir la complejidad del mundo en su poesía, la íntima relación que hay entre poeta y naturaleza, como, por ejemplo, en la primera sección del “Canto de mí mismo” o en el prólogo de 1855. El gusto de Whitman por ella, según se desprende de su obra, no es solo literario. Esta contiene un elemento espiritual, una insinuación de inmortalidad (Murray 562). Esta ansia espiritual crece conforme la edad avanza (Killingsworth 146), aunque en su poesía temprana ya aparece (Reynolds 262). En el prólogo de 1855 dice de las personas espirituales que son, entre otros muchos, los dadores de leyes al poeta: “the lawgivers of poets” (PP 15). En cualquier caso el lector ha de tener en cuenta, como bien apunta Reynolds, que Whitman nunca fue un doctrinario y que se interesó siempre por las distintas manifestaciones populares de la espiritualidad (Reynolds 262-278).

Philippon subraya la importancia que los apuntes del natural tienen (179). La naturaleza que aparece en Días ejemplares es una creación estética, sin duda alguna, al tiempo que es un instrumento. Late aquí una contradicción de las varias que el lector puede encontrar en este apartado. Es cierto que Whitman no se aparta de las ideas de Thoreau. El hombre no puede instrumentalizar el mundo natural que, al mismo tiempo, como señala Philippon, es una creación estética, aunque no solo sea eso (180). Whitman intenta que este se presente en su inmediatez, y aun así trabaja para que el lector pueda observarla sub specie aesthetica. No es en cualquier caso algo contradictorio. Dentro del interés que el Romanticismo exhibe por el mundo natural hay un fuerte impulso a convertirla en un objeto estético, algo digno de contemplación por sí mismo, que resulta de la negativa romántica a instrumentalizarla.

Otro de los problemas con que se encuentra el poeta norteamericano es el convencimiento de que la naturaleza es inimitable y silenciosa. El poeta encuentra problemas para describirla al tiempo que no consigue interpretarla. A pesar de ello, Whitman logra una presentación subjetiva de la misma gracias a esa relación que establece con ella. Por otro lado, el silencio de esta – que no elimina lo musical que sí existe en ella – conduce a un texto que termina por ser superfluo (Philippon 184). Si el escritor no puede ni describir ni interpretar, solo le queda contar su experiencia en medio de la naturaleza o sumirse en ella. En cualquiera de los casos, lo vital suplanta a lo cultural: la experiencia es más importante que la reflexión sobre ella. El objetivo último es, sin duda, lograr que el lector se una a ella. Para ello Whitman emplea dos recursos. Ambos los ha utilizado con anterioridad. Con el primero busca la espontaneidad, la ausencia de una supuesta retórica artística y, como consecuencia, la intimidad con el lector. Le interesa subrayar la inmediatez de la experiencia natural. El segundo de los recursos es la estructura fragmentaria del texto (Philippon 185). Aunque es un diario y como tal lo presenta el autor, la fragmentación de su etapa en Timber Creek es más importante, y por tanto añade un plus de significado, que la narración de su vida. Algo parecido había hecho Thoreau en Walden al unir los dos años que allí pasó en el recuento de un solo año. Whitman, sin embargo, no solo une sino que pone el énfasis en lo fragmentario de la experiencia para así subrayar lo que tiene de proceso, de fluencia en el tiempo. Estos dos recursos ya los había utilizado en las secciones anteriores. Ni la experiencia que él tuvo de la Guerra Civil ni los recuerdos de su infancia pueden ser completos por razones más que obvias. En el primer caso porque solo conoció a unos cuantos soldados – aunque fueran al final muchos– y en el segundo porque no recuerda toda su infancia y adolescencia. El fragmento subraya esa imposibilidad de ofrecer una totalidad a la sociedad. El escritor ha de conformarse con dar al lector breves destellos de su vida, aunque estos, como ya dijo al inicio del libro, han de ser ejemplares, y de ahí viene el título. Mediante un ejercicio propio de la sinécdoque lo que el poeta cuenta en esas páginas puede, al final, referirse a todos los Estados Unidos de América, o a toda la Humanidad. Aunque a primera vista no lo parezca, hay una enorme coherencia entre el mensaje que Whitman quiere transmitir en esta sección y el método empleado, entendiendo por método esos dos recursos mencionados.

Philippon analiza el modo en que logra exponer la experiencia que vive en medio de la naturaleza (186). Para ello, Whitman cubre tres campos: el proceso de la escritura, sus alusiones al lector y la descripción del método que sigue cuando escribe. Esto puede llevarle en algún caso a que el texto sea sobre la escritura en sí más que sobre lo que le rodea. Logra, eso sí, que el lector perciba la inmediatez, entendiendo por esta una experiencia que no está mediada por factores o elementos ajenos a ella. Sin embargo, en el fondo, tal vivencia sí que está mediada, aunque solo sea porque, como más adelante expondré, Whitman no se acerca de un modo totalmente adánico. No hay, bien lo sabemos, una naturaleza originaria a la que podamos acceder en nuestra época, que también incluye el tiempo en que Whitman vivió.10 Además de la mediación ideológica, en el caso de Whitman hay que tener en cuenta que el poeta escribe esa sección con un modelo literario muy claro en su cabeza, un modelo que lo guía y que, quizás también, lo constriñe. Este no es otro que Walden. Esto aparte, que no atañe ni para bien ni para mal a la calidad de la obra de Whitman, la fragmentariedad le permite al escritor la representación de la discontinuidad sensorial, cognitiva en el fondo. Además, como Philippon admite, con el fragmento Whitman no solo apunta a la imposibilidad de percibir la naturaleza como un conjunto, también quiere llamar la atención sobre la imposibilidad de una percepción no mediada de la misma (187). Así, el propio Whitman se da cuenta de las limitaciones que ha de vencer – en la medida de lo posible – a la hora de escribir sobre ella. Al fin, necesita del artificio para representarla de manera creíble.

Si he señalado que Walden está situado en la retaguardia como texto modelo que Whitman elige para esta tercera sección de Días ejemplares, el lector verá como un acto consecuente que Whitman oponga el mundo natural al creciente capitalismo de la época. Bien sabemos que el fin de la Guerra Civil es el inicio del despegue de un capitalismo que poco tenía que ver con el libre comercio anterior a la guerra. La llamada Época Dorada [Gilded Age] es el momento en que la industria y la economía de los Estados Unidos crecen exponencialmente y unos pocos acumulan las primeras grandes fortunas. Anteriormente, Thoreau había presentado al lector un mundo natural que ya está siendo objeto de posesión y de acumulación. También en la década de 1850, Nathaniel Hawthorne había descrito en el prólogo a La letra escarlata, titulado “La aduana”, las condiciones sociales en las que el escritor ha de vivir y desarrollar su tarea; condiciones que son las propias de una incipiente sociedad capitalista donde la utilidad social es el valor supremo. También Herman Melville aporta su grano con “Bartleby el escribiente”. Son estos, tres relatos que dejan ver una preocupación por las consecuencias del materialismo y del utilitarismo. Es cierto que la narración de Thoreau es mucho más optimista que las historias de Hawthorne y de Melville, pero en el fondo los tres señalan el poco espacio que el escritor tiene en la sociedad. De un modo u otro, este ha de exiliarse a los márgenes de la misma o ha de recluirse en una oscura oficina o descender hasta las catacumbas de la sociedad para allí morir.

A algo semejante se enfrenta Whitman. En la tercera parte el poeta se ha retirado a un lugar alejado de la sociedad para recuperarse de su dolencia. La cronología ahora se vuelve más inconcreta, la historia – en la que había vivido inmerso en la segunda sección – también desaparece. No menciona el período de la Reconstrucción del Sur al igual que tampoco deja señal de la sociedad en las páginas de dicha parte. La naturaleza se vuelve eterna y no tiene ninguna marca de las disensiones políticas que han azotado el país en los años anteriores (Erkkila 295). Whitman parece regresar al subgénero del romance americano, en el que la lucha política o la historia están ausentes. Aunque la Guerra Civil ha significado el fin de dicho subgénero, reemplazado por la novela propiamente dicha, en esta suerte de autobiografía, Whitman parece sentir nostalgia de un país en que las luchas seccionales no existen, un país en cierto modo formado por una sociedad orgánica en el que el poeta desempeñara un papel importante – trascendente podríamos, incluso, decir. Sin embargo, el poeta, después de la guerra, se ha recluido en un lugar aislado en busca de tranquilidad pero, quizás, también consciente de que su labor apenas ha dado frutos entre sus coetáneos. Hay un algo que Whitman no logra resolver. En el capitulito “Nuevos temas entran” dice: “I restore my book to the bracing and buoyant equilibrium of concrete outdoor Nature, the only permanent reliance for sanity of book or human life” (PW I, 120). La declaración viene a certificar que en medio de la sociedad es imposible conseguir el equilibrio, lo cual para un poeta que es urbano, al menos en la misma medida en que es un poeta de la naturaleza, es una derrota. También es cierto que después de su recuperación física Whitman retoma su actividad social, pero queda ya ahí escrito para la posteridad ese tiempo recluido en la naturaleza. No era solo reclusión la que vivió en los hospitales; también en medio del bosque el poeta lo vive.

Como Aarnes señaló, las secciones segunda, tercera y cuarta dan cuenta del alcance de la relación de Whitman con la sociedad en que vivió (402), aunque dicha relación la viviese en soledad durante un periodo más o menos prolongado. La última parte marca la vuelta a la sociedad. Lo destacable es que este regreso no lo es a Brooklyn o a Camden. El poeta se embarca en un viaje que lo lleva por el oeste y Canadá. Las variaciones de la relación desde la más absoluta inmersión en la sociedad de su época hasta el voluntario alejamiento para vivir en soledad y el posterior regreso marcan los pasos de lo que podría fácilmente ser una autobiografía con sus momentos de euforia y de profunda tristeza. Mostraría así las dudas y cambios que la persona experimenta. Logra también enseñar a los lectores la relación conflictiva que el escritor americano mantiene con la sociedad (402). Ya lo he desarrollado con anterioridad pero es hora de volver a traerlo a colación. A pesar de que Whitman se impone la tarea un tanto hercúlea de ser el poeta de Estados Unidos, la historia de la recepción de Hojas de hierba desvela que solo en un estadio muy avanzado de su carrera logró algo parecido a eso, y en cualquier caso, el desengaño ya había hecho mella en su ánimo, como Loving, Reynolds or Erkkila desarrollan.

Que este retorno vaya a continuación de sus apuntes del natural subraya la importancia de la tercera sección. En el fondo son una preparación para la última parte del libro. Al igual que la transición entre la segunda y la tercera parte da mayor fuerza al contraste entre la Guerra Civil y la vida en la naturaleza, a la enfermedad y la muerte frente a la recuperación en medio de la misma, el paso de la sección tercera a la cuarta subraya el contraste entre la soledad y la vida social, entre el modo de vida individualista del que se aísla y el de aquel que vive en medio del tráfago social siendo uno más. Cuando recupera la salud – no olvidemos que en su poesía Whitman siempre se describe como alguien que está en perfectas condiciones de salud – regresa a la sociedad, dejando entrever, quizás, que no se puede vivir en ella mientras uno está enfermo. La enfermedad es una ruptura con el orden natural, de ahí que cuando este se rompe, prevalezca la enfermedad o la guerra, y que, después de un período más o menos extenso de recuperación, logre recomponerse cuando el poeta se ha curado y regresa a lo que es, sin duda alguna, su medio natural: la sociedad.

El retorno no marca el comienzo de un futuro; antes bien, como señala Aarnes, es una ocasión para volver la vista al pasado (415-16). Esto se traslada también a sus capítulos sobre escritores. Whitman fija su atención en escritores anteriores como Edgar A. Poe, Ralph W. Emerson o William Cullent Bryant y deja de lado, como si los ignorara, a la nueva generación, compuesta por, entre otros, Henry James, William Dean Howells, o Mark Twain. El poeta, que estuvo en el centro de la sociedad por decisión propia, que hizo de lo coetáneo una parte muy importante de su poética, al final de su vida se retrae, parece dar un paso hacia la retaguardia y fija su mirada en un pasado del que formó parte en bastantes ocasiones. En cierto sentido, y no carece de razón Aarnes, esa última sección tiene un cierto aire de preparación para la muerte (416).

Reanuda Whitman en este cuarto apartado su vida social y sus intereses anteriores a la guerra. Eso sí, esta vez, aunque no le agrada la sociedad en la que vive, deja entrever una aceptación, incluso un cierto agrado por ella. Hay una aceptación de lo artificioso que la compone. Después de su temporada en medio de la naturaleza Whitman comprende que ese artificio es también expresión y acompañamiento de la misma (420). Hay un marcado paralelismo entre las secciones tercera y cuarta, aunque el lector pueda pensar que la relación es incongruente. La aceptación del artificio es un ejemplo de lo que digo. No por otra razón trata Whtman a la sociedad de modo similar a como ha tratado la naturaleza en sus anteriores apuntes. La estructuración estacional de los apuntes vuelve a repetirse en la última sección, aunque, por supuesto, haya diferencias entre ambos.

El final es ambivalente. Por un lado Whitman vuelve a presentar un país saludable y unido, como apunta Linck Johnson (11). En él vuelve a celebrar al hombre común que ya había aparecido en los inicios de Hojas de hierba y de quien hizo símbolo y elemento central de su poética. Por otro lado, ese viaje al oeste abre perspectivas nuevas. Algunos escritores ya lo habían hecho. Recordemos que Crévècoeur finaliza Cartas de un granjero americano con James, el granjero, tomando rumbo hacia el oeste, y algo similar hace Natty Bumppo, personaje de Cuentos de las calzas de cuero, escritos por James Fennimore Cooper, en Los pioneros (1823) cuando marcha hacia la frontera, por no hablar del personaje de Taipí, de Melville, cuando decide quedarse en las islas. Sin embargo, todos estos personajes regresan a la civilización cuando se percatan de que es imposible su asimilación, que los rasgos civilizados son muy fuertes e impiden que acepten costumbres de los pueblos nativos. Para Whitman, al contrario que para los otros escritores, el oeste ya ha sido incorporado a los Estados Unidos y por tanto admite que se puede vivir en él de un modo similar a si viviera en la costa este: la diferencia, quizás, radique en que en el oeste la unión con la naturaleza es aún posible mientras que en el este la distancia entre el hombre y la naturaleza es cada vez mayor. Aun así, y como si tuviera que repetir el patrón de sus antecesores en la ficción, regresa a Camden con su familia.

En cualquier caso, el viaje por el Oeste es también una afirmación del esplendoroso futuro que espera a los Estados Unidos de América. Es la poética de esa región y el futuro de esa naturaleza salvaje y titánica al tiempo que es la reconciliación con su pasado en las figuras de Emerson y de Carlyle. Es, en suma, una declaración estética en que arte, sociedad y naturaleza van unidas.

Género literario

La cuestión del género literario es de gran importancia en Días ejemplares. A primera vista el libro carece de unidad. Lo componen cuatro partes de temas dispares. No es un libro de ensayos ni tampoco una novela, ni mucho menos son artículos de periódicos recogidos en un volumen para la ocasión. Ciertamente muchos de ellos fueron primero artículos periodísticos en parte o en su totalidad, pero la intención de Whitman no era, desde luego, que fueran solo eso. El periódico, lugar en el que él inició su carrera como escritor, era el primer paso, un medio, también, con el que ganarse la vida. El final estaba siempre en el libro impreso. Tenía presente el autor que el único medio de vencer el tiempo que borra todo recuerdo era el libro impreso. La paradoja residía en que el libro lograba una difusión bastante menor que el periódico, aunque este era más efímero.

Así las cosas, y como hemos visto en los apartados anteriores, varias veces manifestó Whitman su interés por publicar un libro sobre sus recuerdos de la Guerra Civil o sobre los meses que pasó en plena naturaleza. El título, así como la función que debía desempeñar dentro de su obra, sufrieron alguna variación. En 1887 escribe a William T. Stead y le hace partícipe de su intención de publicar una versión revisada de toda su obra que constaría de Hojas de hierba, Días ejemplares y colectánea y Ramas de noviembre en un solo volumen (Corr. IV, 117). A Talcott Williams le escribe en 1882 y le comunica su intención de publicar sus obras en prosa, a las que llama Días ejemplares y colectánea, como un volumen que acompañe a su obra en verso. Días ejemplares tiene la forma de diario mientras que Colectánea – continúa – recoge su obra ensayística, sus escritos literarios, etc. (Corr. V, 316). En 1887 escribe a Ernst Rhys para decirle que está pensando en publicar Días ejemplares y colectánea en dos volúmenes. El primero se titularía Días ejemplares en América y el segundo Perspectivas democráticas y otros escritos. (Corr. VI, 36). A pesar del cambio en el título de ambos volúmenes, Whitman mantiene la división en dos: uno recogería Días ejemplares y el otro Colectánea. Es decir, Whitman tiene muy clara la distinción entre ambas partes de su obra en prosa que, finalmente, acabaría publicando en 1882 como Días ejemplares y colectánea en Estados Unidos y más tarde, en 1887, lo publicará en Londres como Días ejemplares en América y finalmente como Obras completas en prosa en 1892. La parte de Días ejemplares está relacionada con su vida y tiene forma de diario mientras que la de Colectánea es una miscelánea de ensayos de varia lección. El propio Whitman es consciente de que Días ejemplares tiene una coherencia interna, una unidad que subyace a la diversidad aparente que puede surgir en una primera lectura.

Son muchos los críticos que clasifican Días ejemplares dentro del subgénero de las autobiografías. George Hutchinson afirma que el libro es un nuevo modo de autobiografía en que el envejecimiento pone en tela de juicio algunas de las ideas que hasta entonces los lectores habían tenido del subgénero (680). También David S. Reynolds la califica como narrativa autobiográfica (423; 523). Gay Wilson Allen, curiosamente, parece dar a entender que en Días ejemplares hay una parte autobiográfica y otra que no lo es (542). Erkkila las califica como reflexiones personales de su vida y su tiempo: “his personal reflections on his life and times” (293). Alfred Kazin también habla de autobiografía en la introducción que escribe para su edición del libro en 1971 (xx). Por último, y por no alargar en exceso el catálogo de autores que consideran el libro una autobiografía, señalaré que también Jerome Loving en su extraordinario libro sobre el poeta, incluye Días ejemplares dentro del género autobiográfico (26). Al fin, Whitman es un poeta que recoge la tradición literaria y la proyecta hacia el futuro. Por un lado, desde los inicios de su vida poética, va escribiendo una suerte de poema épico – dentro de las coordenadas del siglo XIX – al que llamará Hojas de hierba, y que alumbrará una plétora de continuadores tales como Ezra Pound y sus Cantares, El puente de Hart Crane, Patterson de William Carlos Williams o, en menor medida, Aullido de Allen Ginsberg, todos ellos dentro de la literatura norteamericana. Por otro lado, al final de su vida retoma un subgénero que había sido muy popular en la literatura de los Estados Unidos, la autobiografía, y le infunde un tono nuevo.

Ya desde las excursiones que llevan a cabo los primeros exploradores, hay en la literatura norteamericana formas autobiográficas, como apunta Sayre (146). A la descripción y la promoción de las nuevas colonias fue unida, desde sus inicios, la vida de quienes las habitaban. Esto podría explicar que la autobiografía haya sido un modo literario de gran importancia en los Estados Unidos, incluso que llegara a identificarse la autobiografía en América con la misma América (147).

Elizabeth Aldrich da resumida cuenta de la tradición del subgénero en los Estados Unidos y señala sus orígenes en los puritanos (19). Eran estos el grupo social más culto y el más consciente de lo que eran entre los que habitaron las colonias británicas en América. No en vano, en el centro de su cultura – y esto incluye, no lo olvidemos, también la teología – subyacía la ejemplaridad de la vida y el examen de conciencia. El repaso crítico que diríamos hoy a la propia vida podía enseñar algo a los demás. Ese inventario implicaba mucho más que el mero recuento de sucesos recordados. Había que examinar la vida, juzgarla, interpretarla e incluso justificarla para poder hacer de ella una narración.

Que fueran un grupo cultivado gracias a la importancia que concedían a la educación humanística como medio para transmitir el mensaje de Dios, les permitió disponer de modelos literarios, europeos por supuesto, en un primer momento. Nadie puede negar la impronta de las Confesiones de Agustín de Hipona en el desarrollo de la autobiografía. A ese temprano ejemplar algunos añaden los ensayos de Michel de Montaigne, obra que, a mi entender, queda fuera de lo autobiográfico, aunque sea la que inicia, al decir de los estudiosos, las vueltas y revueltas de la subjetividad individual en la literatura. Y a pesar de todo, esa conciencia de lo que son como individuos y como grupo que tan arraigada y tan fuerte tienen los puritanos no es sino otro modo de denominar la propia subjetividad. Poca duda cabe de que aunque sus afanes fueran eminentemente trascendentales, dicha subjetividad los unía con gran fuerza a este mundo, de ahí que no haya que extrañarse de que el examen de conciencia acabara en vida narrada por uno mismo o por alguien ajeno, o incluso en vida narrada no del individuo sino del grupo, o lo que es lo mismo, igual escribían la vida de una persona que la historia de su comunidad o de la colonia en que viven (Elliott 205-225). Junto a estos modos de lo biográfico, e influidos en gran medida por la autobiografía, coexisten otras narraciones de corte biográfico tales como las narraciones de cautividad y las de conversión así como, algo más tarde, las narraciones de los esclavos. Todas comparten un fondo común – que es ese examen de una vida con la vista puesta en la eterna (o en un futuro terrenal libre ya de la opresión) –, lo que da idea de la importancia que lo autobiográfico tenía en la cultura puritana; importancia que, dicho sea de paso, aumentará cuando, con el discurrir del tiempo, se secularice. Los orígenes religiosos infundieron en las autobiografías la noción de que la vida tenía que ser la consecución de unas ideas, que en un primer momento fueron religiosas pero que más tarde tuvieron una impronta terrenal. De este modo el autor era un alguien y al mismo tiempo era un algo: un algo por lo que vivía, por lo que creía, por lo que trabajaba. (Sayre 150). Así, la subjetividad estaba marcada en una medida muy importante por las ideas que guiaban o los objetivos que el escritor se señalaba en la vida.

Es bueno tener en cuenta que para un escritor la decisión de escribir su vida no surge como un empeño definido desde el primer momento. Más bien, hay que pensar en que primero escribiría un diario y que, con el tiempo, pondría en limpio lo escrito para uso privado y lo convertirían en algo público. De ahí que Aldrich señale con acierto que estas autobiografías puritanas surgidas de las anotaciones diarísticas ocupan un extraño lugar entre lo privado y lo público. Quizás también esa sea la razón por la que la intimidad o las mínimas anotaciones sobre lo cotidiano aparezcan en ellas. El paso de lo privado, en general carente de ambiciones, a lo público, donde hay que presentar un rostro más volcado hacia lo comunitario, permitía, a veces por descuido, que lo cotidiano permaneciera en la obra definitiva. Eran frecuentes los casos en que las narraciones autobiográficas, didácticas, ejemplarizantes, no se publicaban en vida del autor. Esto no parecía que importarles mucho pues, aunque eran conscientes de las dificultades que podían encontrar si querían darlo a la imprenta, no por eso dejaban de escribir teniendo siempre presente a un lector, ideal en este caso.

Es necesario matizar que ni en la época colonial ni en la época de los inicios de la república podemos hablar de autobiografías como tales. Como señala Daniel Shea, la autobiografía surge como tal género en los Estados Unidos en 1809 (25). Así, si utilizamos el término autobiografía es siempre de modo figurado. Es lo que ocurre con la de Benjamin Franklin. Es un lugar común que su título más conocido sea La autobiografía de Benjamin Franklin. Si consultamos el título que él le dio, observamos que dicho término no aparece hasta 1906 en la edición que hace Bruce Rogers del escrito. Las ediciones de los siglos XVIII y XIX vacilan entre la expresión vida de y el vocablo memorias. Así, las dos publicaciones periódicas que avanzan el texto lo titulan “Historia de la vida y de la naturaleza de Benjamin Franklin” publicado por el Dr. Henry Stuber en Universal Asylum and Columbian Magazine entre mayo de 1790 y junio de 1791 y “Memorias del difunto Benjamin Franklin” publicado por Matthew Carey en American Museum entre julio y noviembre de 1790. A partir de esas dos publicaciones se suceden otras, en inglés y en francés, que insisten en la historia de una vida o en las memorias: Mémoires de la vie privée de Benjamin Franklin, écrits par lui-même, et adressés a son fils. Trad. Jacques Gibelin. París: Chez Buisson, 1791 u Obras del difunto doctor Benjamin Franklin: Contiene su vida escrita por él mismo, junto a ensayos humorísticos, morales y literarios. 2 vol. Londres: G.G.J. and J. Robinson, 1793. Del mismo modo, en su correspondencia el propio Benjamin nunca menciona la palabra autobiografía. Como podemos leer en la edición crítica preparada por J.A. Leo Lemay y P.M. Zall, en sus cartas a Matthew Carey, al duque de la Rochefoucauld o a Benjamin Vaughan, utiliza los términos ‘memoria’ o ‘historia de mi vida’ (205-206).

Las memorias de Franklin son interesantes por lo que cuentan y por el momento en que las escribe. En el aspecto religioso la presencia de un elemento moral cada vez más alejado de la religión en sí, aunque sin negarla completamente, es cada vez mayor. Este elemento moral está presente en Franklin y es uno de los pilares de su escrito, como señala Sanford (1954). Así, la historia de su vida es una fábula moral secularizada que tiene como modelo El curso del peregrino de John Bunyan. El interés de Franklin radica en la instrucción moral pública con el propósito de formar un nuevo hombre para la nueva sociedad que eran los Estados Unidos independientes. Sanford toca el tema espinoso de la forma del escrito de Franklin pues varios críticos, Carl Van Doren entre otros, habían señalado que no tenía una forma clara así como que carecía de modelos. Sanford, por el contrario, argumenta que el modelo es el mencionado libro de Bunyan y que gracias a él logra escribir una alegoría de la clase media americana. Es el didactismo lo que sirve de hilo conductor y remedia en cierta medida esa falta de forma, o como dice Shea, ese aspecto provinciano (38).

Hay que entender el texto como una alegoría dieciochesca y no como una narración de una vida interior. Fíjese el lector que la intimidad de Franklin está ausente del texto y que tampoco da cuenta de la crisis social que el paso de las colonias a la República pudo suponer (Shea 39-40). Franklin se examina, se juzga, se observa siempre desde fuera y así crea un arquetipo de su época y de su país (Levin 1964). Es en el fondo, un experimento, junto con otras biografías del yo – en la terminología de Stephen Arch – para crear un yo textual (Arch 47). Entiende Benjamin la vida como un texto con sus erratas y correcciones, un texto que alguien prepara para editarlo.

No es la única autobiografía de la época. Arch estudia varias en su libro After Franklin: The Emergence of Autobiography in Post-Revolutionary America 1780-1830 (2001). También estudia Cartas de un granjero americano de John Hector St. John of Crévècoeur como un tipo de autobiografía (34-ss). A estas hay que añadir la que el propio Thomas Jefferson escribe, o las narraciones de los esclavos, subgénero narrativo que conocerá un inusitado auge entre los siglos XVIII y XIX. Es, sin duda alguna, un modelo muy importante que consigno aquí aunque no lo estudie con detalle por desviarnos del tema.

Durante el Romanticismo americano la autobiografía, ya sea como tal o como algo que subyace al impulso de las obras, está presente en muchas de estas, como afirma Lawrence Buell (47), y durante el Romanticismo sobre todo domina el modo autobiográfico más que el género en sí; así, el lector se va a encontrar con muchas obras que tienen un cierto aire de narración de la vida, ya sea de un modo privado ya de uno público. Esto es así porque los géneros que dominan son el ‘romance’ y la poesía, a los que se añade a partir de Edgar A. Poe y Nathaniel Hawthorne, el cuento. La autobiografía no tiene la fuerza de estos, aunque irá adquiriéndola ya sea mediante la acentuación de los rasgos autobiográficos en obras que no lo son o con el reforzamiento del género autobiográfico en sí. No es de extrañar, por tanto, que Poe pueda imprimir a sus cuentos un carácter confesional que no es autobiográfico, aunque utilice rasgos del género, por ejemplo en “El gato negro” o que el mismo Whitman escriba poesía con materiales de su propia vida, que abarca la real y la imaginada, en “Canto de mí mismo”. También en Emerson la anécdota personal es un elemento principal en sus ensayos, aunque en cierto sentido destruye la autobiografía como tal. Por no hablar de Emily Dickinson o de Herman Melville, cuyo Taipí es un ejemplo magistral de mezcla de lo autobiográfico y la ficción. La consecuencia, en cualquier caso, como Buell señala, es que los autores toman una mayor conciencia de las posibilidades y exigencias del género (50).

Durante este periodo hay un motivo que es común a toda la escritura autobiográfica y es el problema de la representación del yo autobiográfico. Esto tiene como consecuencia un titubeo creativo pues por un lado el autor ha de representar el yo en su singularidad al tiempo que las convenciones literarias le dictan que ha de objetivar y universalizar el objeto de su escritura, que en este caso es su propio yo. Así pues, el yo oscila entre lo que es en su intimidad y su figura como una función narrativa que tiene un lado público (55).

Fijémonos en Emerson, quien insiste en que el examen de la propia vida ha de ser el objetivo, aunque dicha inquisición tenga como referencia el alma universal que habita en las almas individuales (Harding 58). No en vano, en su diario escribió que su época era la de la primera persona en singular (JMN III, 70). Se entiende así que el ensayo “Cultura personal” sea en gran medida un escrito sobre lo autobiográfico (Harding 57). Ahora bien, esa primacía del yo no logra solidificarse en ninguna obra autobiográfica como tal. La razón no es otra que la preferencia emersoniana por aquello que está en proceso, por todo lo que está formándose. La vida examinada e interpretada no le interesa a pesar de que sus raíces culturales se hunden en el Puritanismo. Harding argumenta que el símbolo temático del círculo es indicativo de ese desdén o precaución o desinterés por la narración de la propia vida, pues el propio círculo choca con la idea de construir una vida formada en su totalidad y por tanto analizable e interpretable. Al fin y al cabo, un proyecto con tales objetivos era un proyecto que estaba cerrado al futuro, algo que, por lo visto, a Emerson parecía no interesarle (60-61).

La influencia de Emerson es tan grande que no es de extrañar que autores como Thoreau y Whitman también coloquen al yo en el centro de sus indagaciones literarias. Así, constituyen un yo que es un problema en el momento en que ese mismo yo se afirma con gran fuerza en la sociedad. La salida natural que tienen es, pues, la escritura del yo aunque, en sus respectivos casos, Walden y Hojas de hierba, ese yo se disuelva (Harding 59).

Walden es uno de los ejemplos que siempre aducen los críticos al tratar la autobiografía en el Romanticismo americano. Es un caso paradigmático, sin duda alguna, al tiempo que es una especie de refutación de las ideas emersonianas del poeta como representante de la sociedad. Walden es la narración de la vida de un particular en un bosque concreto (67). En cierto sentido sigue muy de cerca las ideas de Gusdorf acerca de la autobiografía (28-48). Thoreau agrupa momentos de su vida para crear un conjunto que sea detallado y que forme una narración que tenga sentido (Harding 67). Walden es mucho más que eso, no cabe duda, pero la ejemplaridad que el autor quiere comunicar se impone en todo momento (68). El yo de Walden, no deberíamos olvidar lo que Ruland dijo, es una personalidad cuya existencia es deliberadamente verbal (77).

Hay una paradoja muy interesante en el estudio de la obra de Whitman. Pocos son los críticos que nieguen el impulso autobiográfico en él; otra cosa es lo que cada estudioso considera que es dicha escritura. Sirvan a este respecto dos ejemplos. Para Brian Harding, entre muchos otros, Hojas de hierba es la autobiografía del poeta. Entiende que Whitman buscaba con ese libro una suerte de autobiografía universal al modo en que Emerson había interpretado la obra de Dante (63). El propio Whitman escribe de ello a William O’Connor en enero de 1865:

I am satisfied with Leaves of Grass (by far the most of it) as expressing what was intended, namely, to express by sharp-cut assertion, One’s-Self & also, or may be still more, to map out, to throw together for American use, a gigantic embryo of skeleton of Personality, fit for the West, for native models. (Corr. I, 247)

Whitman da dos claves importantes para entender Hojas de hierba. El libro es expresión de su yo. Al mismo tiempo es un modelo para una sensibilidad americana. De un modo que incluye lo metafórico y lo real, el libro es una exploración de la sensibilidad americana desde la mirada y la vida de un individuo, lo que Harding más tarde llama “auto-American-biography” (63). Como es bien sabido, los límites entre la vida y la ficción son difusos. No todo lo que el poeta cuenta que vivió, lo vivió en sus carnes, pero era necesario que así quedara en su poesía si quería ofrecerse como el modelo de poeta que Emerson había esbozado en “El poeta”. Así, en el curso del libro, el lector asiste al paso de una autobiografía individual a otra de América. En el modo en que Whitman logra dar el salto, de proporciones colosales, y que tienen en su ser el impulso de la épica, radica la grandeza del libro de poemas.

En “Una mirada retrospectiva a carreteras transitadas” (1888) Whitman reafirma, como bien observa Harding, el propósito que lo animó durante la escritura de Hojas de hierba. A pesar de la importancia que “Una mirada retrospectiva…” tiene dentro de la obra del norteamericano, el otro ejemplo de escritura autobiográfica es el de Días ejemplares. Este libro plantea algunos problemas en cuanto al género literario así como en cuanto a la unidad de la obra, como ya hemos visto. La consideración de ambos juntos y no por separado ayuda, sin duda alguna, a entender el propósito del libro.

Buell da cuenta de algunas de las características importantes. No está organizado en capítulos, tiene un aire de improvisación – que luego se revela falso, – que desconcierta al tiempo que agrada – no olvidemos que es un artificio retórico, – está organizado como un diario – pero no en todas sus partes, – muchos de los capítulos apenas ocupan uno o dos párrafos (62). Añadamos que a pesar de esa brevedad de los capítulos, el libro no se organiza en torno al concepto del fragmento, algo que había hecho fortuna en el Romanticismo y que más adelante Friedrich Nietzsche llevará a su cumbre. De ahí que Buell diga que Whitman presenta su yo de un modo bastante más inseguro de lo que otros escritores norteamericanos del período hacen (61-62).

Esto le lleva a estudiar Días ejemplares no como una autobiografía lograda sino como un ejemplo de los problemas que el género autobiográfico plantea al escritor. El libro tiene, para Buell, dos temas centrales: los recuerdos de la Guerra Civil y los apuntes del natural, que Whitman no logra unir (63). Junto a esta consideración, observa que Días ejemplares es el resultado de toda una vida dedicada a la escritura. No hay que ver este libro como un hecho aislado en la carrera del poeta. Es, en realidad, la consecuencia, cabría decir incluso la conclusión, de la evolución que el yo poético sufre en la escritura anterior de Whitman. Divide, así, en tres etapas la obra. La primera tiene como obra principal la edición de 1855 de Hojas de hierba y su yo optimista y abierto al mundo. La segunda etapa tiene como centro la edición de 1860 en la que el yo se vuelve sobre sí mismo y adquiere unos tonos más íntimos, menos universales y más centrados en el individuo concreto, quizás como consecuencia, entre otras razones, de los desengaños que sufre y que se reflejan en un reordenamiento que pone como cierre del libro el poema “¡Hasta siempre!” El tercer momento dentro de dicha carrera es Días ejemplares del que dice que es la relación de la vida de un yo vulnerable y finito que se acerca más que en los casos anteriores al Whitman real. Aun así, Buell argumenta que en el libro el personaje narrador está objetivado por una voz literaria que recuerda a los ensayistas británicos de la época victoriana, al tiempo que en bastantes ocasiones el libro dirige su mirada a acontecimientos externos y no internos (63). Como resumen de lo expuesto, el crítico concluye que en Días ejemplares Whitman tiene que conciliar las dos líneas de fuerza que informan la escritura autobiográfica de su época. Ha de unir el yo “normalizado” propio de las expectativas de la sociedad al yo individual libre y sin ataduras (64).

Al fin, la autobiografía romántica americana se mueve entre la posibilidad de retoñar o de erosionarse culturalmente, según Buell (65), entre la evolución o la petrificación. La razón reside en la idea transcendentalista del yo. A pesar de los cambios en la apariencia, había un sustrato inamovible, un yo real que permanecía a lo largo de la vida de las personas. Este, sin embargo, no puede crear una idea de vida que logre durar tanto como el propio yo (Harding 69-70). La ausencia de estabilidad obliga a un continuo esfuerzo en pos de la creación de esa vida más allá de las apariencias. Esta puede ser una razón para comprender los distintos apartados en que Días ejemplares está dividido. La autobiografía ya como tal continúa en los siglos XIX y XX en ocasiones con gran favor del público. No es, sin embargo, mi tarea continuar con su desarrollo histórico. Me interesaba señalar los pasos fundamentales de la misma hasta llegar a Whitman con el propósito de explicar Días ejemplares. Esa es también una de las razones por las que no haya entrado en honduras teóricas, sin duda muy interesantes y necesarias. Los libros de Couser, Memoir, de Olney, Studies in Autobiography, o The Cambridge Companion to Autobiography sirven de apoyo para quien quiera iniciarse en la tarea pero están fuera del campo de esta introducción.

Como ya he apuntado, el libro es una autobiografía que, escrita en el declinar de su vida, ofrece un ángulo nuevo. Al fin y al cabo, Whitman era consciente de que el mundo que lo rodeaba había cambiado sustancialmente y que acaso una salida para esos años que le quedaban consistía en refugiarse en la memoria y en la épica del pasado o en una naturaleza estática fiel a sus ciclos de la que el tiempo histórico está ausente. Es el narrador el que une las cuatro secciones del libro. No es solo una voz y un estilo que confieren unidad, es, por encima de todo, un modo de contemplar la vida desde la última curva del camino, una especie de despedida una vez que ha visitado los lugares que le fueron queridos. Fue su última obra de aliento largo y, tal como él la entendía, la compañera en prosa de sus poemas. Y a pesar de la voluntad de Whitman, es también un libro que puede leerse por sí solo, sin que necesite de la compañía, ayuda o apoyo de su poesía.

Valladolid – Boulder, 2014-2018