Читать книгу ASIA B-C - Walter Wosp - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

INTENSIVSTATION

Оглавление«Flapp, Flapp, Flapp«, ich sehe das Geräusch wie in einem Comic vor mir stehen. ›Ein Hubschrauber, ich liege in einem Hubschrauber. Aber warum sehe ich nicht raus?‹

Plötzlich werde ich zornig. Ich bin immer für mein Leben gern Hubschrauber geflogen, jetzt fliege ich endlich wieder einmal und ich kann nicht aus dem Fenster sehen. Ich versuche mich aufzusetzen, versuche mich mit der rechten Hand aufzustützen. Die Hand bewegt sich nicht, ich versuche die Finger zu bewegen, keine Reaktion. Ich versuche mit dem Piloten zu reden, bring aber keinen Ton raus, nur ein Krächzen. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen und nicht mehr reden. Vorbei ist es mit der Ruhe, es gibt nur noch Panik, nur ohne die Möglichkeit, wild um sich zu schlagen oder davon zu laufen. Das Geräusch der Rotoren wird immer leiser, der graue Himmel über mir, das Dach des Helikopters immer verschwommener. Es wird wieder schwarz.

»Stationäre Aufnahme am Unfalltag um 16.32 Uhr

Erste Diagnose:

Prellung des Rückenmarkes in Höhe der Halswirbelsäule

Knöcherne Enge der Halswirbelsäule

Teillähmung beider oberen Extremitäten

Komplette Lähmung beider unteren Extremitäten

Kopfprellung

Rissquetschwunden im Gesichtsbereich

Mehrfache Hautabschürfungen«

»Guten Morgen, ich bin Dr. Schneyder.«

»Freut mich, Wosp.«

Ich kann wieder reden! Ich sehe einen Kopf schräg über mir, ein sympathisches Gesicht, ungefähr 45 Jahre, rasiert.

»Können Sie bitte etwas näher kommen. Ich kann den Kopf nicht drehen.«

Das Gesicht bewegt sich nach vorne. Ist jetzt in einem Abstand von ungefähr einem Meter genau über mir.

›Aha, ich habe meine Brille wieder auf. Na also, so schlimm kann es nicht sein, es ist alles wieder da.‹

»Sie hatten einen schweren Unfall, können Sie sich an etwas erinnern?«

Ich denke nach. »Nein, keine Ahnung, ich kann mich nur an eine blonde Notärztin erinnern.«

Das Gesicht schmunzelt.

»Na, jetzt müssen Sie mit Männern vorlieb nehmen, Sie sind aber trotzdem in guten Händen.«

»Und wo bin ich?« ›Ha, jetzt hat es funktioniert, die Standardfrage, wie aus der Pistole geschossen.‹

»Sie sind in einem Unfallkrankenhaus, wir sind gerade mit der ersten Untersuchung fertig.«

»Warum, was habe ich?«

»Wie ich schon sagte. Sie hatten einen schweren Unfall mit ihrem Rad, Sie hatten einen Zusammenstoß mit einem Auto.«

Plötzlich fällt mir auf, dass sich die Decke des Raums bewegt, ich reime mir zusammen, dass ich auf dem Rücken liege und mich bewege, nein, ich werde bewegt, über mir zieht das Muster des Plafonds vorbei. Die Decke wechselt von grau auf metallisch glänzend, wir rollen in eine Aufzugkabine. Ich sehe mich wie in einem leicht verschwommenen Spiegel, der Körper ist zugedeckt mit einem grünen Tuch, nur der Kopf und die Hände schauen heraus. In der Spiegelung sehe ich eine leichte Abschürfung auf dem Nasenrücken, etwas Blut auf der Lippe und eine Abschürfung auf dem Mittelfingerknöchel der rechten Hand.

›Warum der ganze Aufwand wegen der paar Hautabschürfungen?‹ Ich drehe den Kopf wieder Richtung Dr. Schneyder. »Wo bringen Sie mich hin?«

»Wir bringen Sie in den Schockraum.«

»Warum, wegen der paar Abschürfungen, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Was ist überhaupt ein Schockraum?«

»In einen Schockraum kommen üblicherweise Schwerverletzte zur Erstuntersuchung.«

»Ich bin doch mit den paar Abschürfungen nicht schwer verletzt.«

»Sie haben leider auch andere Verletzungen, die etwas schwerer sind.«

»Ja und, was habe ich?«

Eine kleine, fast unmerkliche Pause, dann: »Sie haben eine Rückenmarkquetschung, wir können aber noch nichts Genaues sagen.«

»Was bedeutet Rückenmarkquetschung?«

Wieder eine Pause, dann: »Durch den Zusammenprall wurden ihre Rückenwirbel zusammengestaucht und dadurch ihr Rückenmark gequetscht. Jetzt hat sich im Rückenmark ein Ödem gebildet, das eventuell größer wird.«

»Ich verstehe Sie, aber was bedeutet das?«

»Das bedeutet, dass, wenn das Ödem größer wird, es von innen gegen die Halswirbel drückt und die Quetschung des Rückenmarks stärker wird.«

»Bitte, Herr Doktor. Stellen Sie sich vor, ich bin ein Sechsjähriger und erklären Sie es mir so, dass ich es dann verstehe. Was bedeutet: Die Quetschung kann stärker werden?«

Er denkt ein paar Sekunden nach, dann höre ich: »Wenn Sie Glück haben, passiert nichts, wenn Sie Pech haben, können Lähmungserscheinungen auftreten, wenn Sie großes Pech haben, sterben Sie.«

Jetzt habe ich ihn verstanden, ich schlucke. »Wie sind die Wahrscheinlichkeiten?«

»Seriös kann man derzeit gar nichts sagen, wir müssen warten, wie sich die Sache entwickelt. Haben Sie Platzangst?«

»Wieso Platzangst?«

»Wir müssen eine Computertomographie machen, dann wissen wir wahrscheinlich mehr. Wir stecken Sie in eine Röhre, das ist für manche Patienten etwas unangenehm.«

»Mir ist das egal, ich habe keine Platzangst, tun Sie nur.«

Eine neue Stimme, männlich: »Wir müssen Ihnen vorher die Ringe runter nehmen.«

Ich habe auf dem rechten Ringfinger einen Ehering, den ich seit 25 Jahren nicht runter genommen habe, auf dem linken Ringfinger einen Ring aus Titan, der seit ungefähr 20 Jahren angesteckt ist. »Ich fürchte, Sie werden die Ringe runter schneiden müssen, die sitzen ziemlich streng.«

»Keine Angst, es wird ihnen nichts passieren, wir bekommen sie auch so runter, wir haben so unsere Tricks.«

Ich kann ihm keine Antwort geben, es wird wieder schwarz.

»Die neurologische Untersuchung am Unfalltag um 16:40 zeigt einen wachen und orientierten Patienten mit unauffälligen Hirnnerven. Im Rumpfbereich wird ein vermindertes Hautgefühl ab dem Niveau TH 4 festgestellt und im Bauchbereich ein herabgesetztes bzw. fehlendes Berührungsempfinden angegeben. Die linke obere Extremität durch eine beidseitige Fixierung nur eingeschränkt beurteilbar. Es zeigt sich bis auf eine schmerzbedingte Verminderung des Faustschlusses eine unauffällige Kraft der rechten Hand.

Im Bereich der unteren Extremitäten wird keine aktive Beweglichkeit festgestellt, wobei das Babinski-Zeichen beidseits positiv ist und die Patellasehnenreflexe beidseits schwach bis fehlend sind. Das Berührungsempfinden an der rechten unteren Extremität fehlend, an der linken unteren Extremität wird inkonstant ein Berührungsempfinden angegeben. Somit wird bei der neurologischen Untersuchung ein Hinweis auf die Querschnittsläsion Höhe Th 4 festgestellt.

Das Polytrauma CT zeigt im Gehirn keine Hinweise auf ein rezentes knöchernes Trauma noch auf ein Trauma der Gehirnanteile. Das CT der HWS zeigt kein rezentes knöchernes Trauma, bei einer Osteochondrose C4 bis C7 und relativer Vertebrostenose C4 bis C6. Das CT des Thorax und des Abdomen ergeben keine Hinweise für eine Verletzung dieser Organe.

Das am gleichen Tag durchgeführte MRT der Halswirbelsäule zeigt in Höhe von C4 bis C7 eine Signalanhebung mit einer Längsausdehnung von 18 mm zwischen C4 und C7, welches einem Rückenmarksödem bzw. einer Blutungszone entspricht.«

»Können Sie mich hören? Herr Wosp, können Sie mich hören? Ihre Frau ist da!«

Ich mache die Augen auf, aus den Augenwinkeln sehe ich das Gesicht von Julia.

»Hi, schön, dass du da bist, du musst dich weiter zu mir runter beugen, ich kann den Kopf nicht bewegen.«

»Was machst du denn, ich komme nach Hause und es steht ein Polizeiauto vor der Tür. Der Polizist sagt mir, du hast einen Unfall gehabt und es wäre ganz gut, wenn ich zu dir ins Spital komme. Es hat nur ein bisschen länger gedauert, bis ich da war, weil er mir ein falsches Spital gesagt hat. Das war ein Durcheinander, bis ich dich endlich gefunden habe«, sprudelt es aus ihr heraus. »Was hast du überhaupt?«

»Ich weiß auch nichts Genaues, ich sehe nur ein paar Kratzer, aber die sind ziemlich aufgeregt hier, angeblich ist etwas mit dem Rückenmark.«

Julia küsst mich auf die Wange, ich spüre ihre Lippen.

»Ich spüre dich, ich glaube nicht, dass das alles wirklich heikel ist.«

Sie richtet sich wieder auf, ich glaube, ihre Augen sind etwas feucht, aber die Stimme ist ruhig. »Mir hat der Doktor gesagt, sie können noch nichts Genaues sagen, man muss noch warten, es kann länger werden, bis sie etwas Konkretes sagen können.«

»Das ist blöd. Ruf die AUA an, den Taxidienst für morgen und das Hotel in Kopenhagen, vielleicht müssen wir keine Stornogebühren zahlen, wenn Du ihnen sagst, dass ich nach einem Unfall im Spital liege.«

Die männliche Stimme von vorher: »Wollten Sie morgen wegfliegen?«

»Wir haben heute unseren fünfundzwanzigsten Hochzeitstag und wollten morgen nach Kopenhagen fliegen«, sagt Julia.

»Das, fürchte ich, werden Sie nicht können«, mischt sich die Stimme wieder ein.

»Mach dir keine Sorgen, es wird schon nicht so schlimm sein, wir holen das in einem Monat nach.«

»Wie ist das überhaupt passiert?« fragt Julia.

»Keine Ahnung, angeblich bin ich mit dem Rad gegen ein Auto gefahren, ich kann mich aber an nichts erinnern.«

»Die Polizisten haben auch nichts gewusst, ist aber auch egal, Hauptsache du kommst wieder in Ordnung.«

»Das wird schon, sie machen jetzt eine Computertomographie, dann wissen Sie mehr.«

»Mir hat der Doktor gesagt, sie haben schon eine gemacht, müssen aber trotzdem warten, wir sollen hoffen.«

»Okay, dann hoffen wir.«

Eine neue Stimme, diesmal weiblich. »Frau Wosp, bitte verabschieden Sie sich langsam von Ihrem Mann, wir müssen noch eine Tomographie machen.«

»Küss mich noch einmal und mach dir keine Sorgen, es wird schon wieder. Versuch Kopenhagen zu erledigen.«

Julia beugt sich noch einmal über mich. »Ich rede noch einmal mit dem Doktor, das ist ein ganz netter. Brauchst du noch etwas?«

»Wahrscheinlich ein neues Rückenmark.«

Sie lacht.

»Na bitte, ich bring dich immer noch zum Lachen.«

»Aber du warst schon lustiger, ich verlass mich drauf, dass wir in einem Monat in Kopenhagen sind, gib dir Mühe.«

Ich sehe, wie sie sich wieder zu mir runter beugt, spüre ihre Lippen auf meinen, dann nichts mehr, es wird wieder schwarz.

»Eine neuerliche neurologische Kontrolle am Unfalltag um 20:00 zeigt eine Befundverschlechterung mit Anstieg des sensiblen Niveaus rechts Th 2 und links Th3 sowie motorisch bei C8.

Auf Grund der bestehenden Querschnittsymptomatik wird eine Cortisonstosstherapie mit 2,5 g Urbason über 15 Minuten mit anschließend 10 g Urbason über 23 Stunden durchgeführt.«

»Sind Sie wach?«

Ich mache die Augen auf, sehe nur die Decke eines unbekannten Raumes. Dann beugt sich ein Gesicht über mich, ich kenne es, weiß aber momentan nicht, wo ich es einordnen soll. Das Gesicht erkennt meine Verwirrung, es sagt: »Ich bin Dr. Schneyder, ich bin der leitende Chirurg.«

»Ja, ich kann mich wieder an Sie erinnern, wie geht es mir?«

»Nicht sehr gut, das Ödem im Rückenmark hat sich nicht rückgebildet, es ist im Gegenteil größer geworden.«

»Was bedeutet das?«

»Wir sollten operieren.«

»Und was bedeutet das?«

»Wir sollten die entsprechenden Wirbel aufschneiden und auseinander spreizen. Dann hat das Ödem Platz um sich auszudehnen und mit etwas Glück bildet es sich dann wieder auf eine normale Größe zurück.«

Ich denke einen Moment nach. »Sie sagen, wir sollten operieren, warum haben Sie noch nicht operiert, wenn es Ihrer Meinung nach notwendig ist?«

»Ich muss fragen, ob Sie mit der Operation einverstanden sind.«

Ich schaue ihn an. »Wie soll ich das entscheiden, Sie sind der Arzt. Sie müssen wissen, was richtig ist.«

»Ich muss Sie, wenn Sie bei Bewusstsein und handlungsfähig sind, aus rechtlichen Gründen fragen ob Sie Ihre Zustimmung zur Operation geben.«

»Wie soll ich das, ich muss mich doch darauf verlassen können, dass sie das Richtige machen.«

»Ja, die Situation ist aber trotzdem so, dass ich Sie fragen muss.«

»Und was würden Sie machen, wenn ich die Operation ablehne?«

Er schaut mich nachdenklich an, runzelt die Stirn und sagt schließlich leise: »Dann wäre ich der Meinung, dass Sie nicht klar bei Bewusstsein sind und würde selbst entscheiden müssen und würde Sie operieren.«

Jetzt schlucke ich. »Wenn ich Sie richtig verstehe, ist also die einzige Möglichkeit eine Operation?«

»Nach dem derzeitigen Stand, ja.«

»Sie sagen, derzeitiger Stand, es gibt also doch eine andere Alternative?«

Er schaut mich lange an, dann: »Ich fürchte, nur wenn wir an ein Wunder glauben. Realistisch ist, dass sich das Ödem weiter vergrößert und immer stärker gegen die Knochen drückt.«

»Und was bedeutet das?«

»Wenn wir nicht operieren und Sie viel Glück haben, und sich das Ödem nur noch ein bisschen vergrößert, bleiben Sie für immer gelähmt, wenn Sie Pech haben, bzw. wenn sich das Ödem so weiter vergrößert, wie wir glauben, dann sterben Sie.«

›Wenigstens sagt er es gerade heraus‹, denke ich. ›Scheiße, Scheiße, Scheiße.‹ Nur eines verstehe ich nicht. »Warum haben Sie dann nicht gleich operiert, wie ich noch bewusstlos war?«

»Wir haben so lange wie möglich gewartet, um zu schauen, wie sich die Sache entwickelt, außerdem ist natürlich auch die Operation nicht ganz ungefährlich.«

›Nicht ganz ungefährlich, hmmm ...‹. »Was kann passieren?«

»Ich will und muss ganz ehrlich sein. Jede Operation am Rückenmark ist gefährlich. Wenn etwas schief geht, bleiben Sie gelähmt, wenn etwas sehr schief geht, können Sie auch sterben.«

Ich schaue ihn erschrocken an, momentan hat es mir die Sprache verschlagen.

»Ich kann Sie aber etwas beruhigen, mir ist bei dieser Operation noch kein Patient gestorben.«

»Das beruhigt mich ungemein«, sage ich und versuche ein Lächeln, das grandios missglückt.

»Ich will Sie nicht drängen, aber wir müssen jetzt zu einer Entscheidung kommen.«

»Kann ich noch meine Frau verständigen?«

»Ja, aber es wird keine Zeit sein, dass Sie noch herkommt, wir sollten so schnell wie möglich operieren.«

»Es ist also wirklich ernst?«

Er nickt.

»Sie sind der Meinung, wir müssen unbedingt operieren?«

»Ja.«

»Sie glauben, ich überlebe die Operation?«

»Das glaube ich ganz fest.«

»Sind Sie ein guter Chirurg?«

Er denkt einige Sekunden nach.

»Ja.«

»Wie lange sind Sie schon im Dienst?«

»Seit 14:00 Uhr.«

»Sind Sie ausgeschlafen?«

»Ja.«

»Haben Sie gestern etwas getrunken?«

Er schmunzelt. »Nein.«

Ich schlucke noch einmal und hole tief Luft. »Dann operieren Sie.«

»Es erfolgte eine ausführliche Aufklärung des Untersuchten über den Unfallmechanismus und über die Querschnittsymptomatik sowie die sich daraus ergebende Notwendigkeit einer raschen Dekompressionsoperation.

Noch am Unfalltag um 23:28 erfolgt die Dekompressionsoperation im Sinne einer Laminektomie zwischen C4 bis C7. Die Operationsdauer ist bis 3:00 des nachfolgenden Tages dokumentiert.«

»New York Marathon. Ich laufe den New York Marathon.«

»Schön, dass Sie wieder wach sind, ich bin Schwester Manuela.«

Ich drehe den Kopf ein paar Zentimeter Richtung Stimme, sehe eine freundlich lächelnde blonde Frau mit kurzen, wild in alle Richtungen stehenden Haaren.

»Ich laufe den New York Marathon.«

Sie schaut mich fragend, und wie mir scheint, etwas verblüfft an.

»Was meinen Sie mit New York Marathon?«

»Am 6. November ist der New York Marathon. Ich habe jetzt schon vier Mal bei der Lotterie mitgespielt. Die Regel ist, wenn man vier Mal mitgespielt hat und nicht gezogen wurde, hat man beim fünften Mal automatisch die Startberechtigung. Ich habe mich schon angemeldet.«

Sie sieht mich etwas mitleidig an. »Ich drücke Ihnen die Daumen, aber vielleicht sollten Sie vorher mit dem Arzt reden, ich hole ihn einmal.«

Ich drehe den Kopf wieder zur Decke. ›Moment mal, ich drehe den Kopf?!?‹ Ich bewege den Kopf vorsichtig etwas wieder nach links, in die Richtung in der Manuela gestanden ist, ich drehe ihn vorsichtig zurück Richtung Zimmerdecke und dann weiter nach rechts. Aus dem Augenwinkel sehe ein Fenster, einen Sessel, ein paar Geräte.

»ICH KANN MEINEN KOPF WIEDER DREHEN!!!« rufe ich.

»Wie geht es Ihnen?«

Ich drehe den Kopf nach links, in einer flüssigen, aber sehr kleinen Bewegung.

»Hallo, Dr. Schneyder. Mir geht es gut, ich kann den Kopf wieder drehen.«

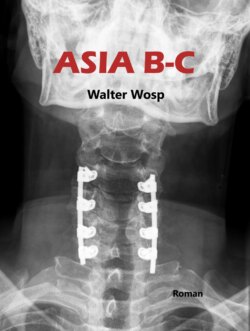

»Ja, aber bitte nicht zu viel und gaaaanz langsam, sie dürfen es nicht gleich übertreiben. Ihre Operation ist sehr gut verlaufen, zu Ihrer Information: Wir haben einen Teil des Wirbelkanals aufgeschnitten, Sie haben jetzt zwei Schienen aus Titan, die Ihre Wirbel stabilisieren. Die werden für immer in Ihnen bleiben, werden Sie aber nicht behindern.«

›Titan Ring runter, Titan Schienen rein. Wirbel stabilisieren? Sie werden mich nicht behindern? Für immer? Hmmm ...‹

Dr. Schneyder geht ans untere Ende des Bettes.

»Ich würde gerne einige Tests machen.«

»Gern.«

»Heben Sie Ihren linken Arm.«

Ich hebe den linken Arm, es geht gefühlte zehn Zentimeter, dann wird er zu schwer, er fällt wieder nach unten.

»Das war ja schon ganz gut, probieren wir den rechten.«

Ich versuche den rechten Arm zu heben, wieder zehn Zentimeter, dann geht nichts mehr.

»Heben Sie bitte den rechten Arm.«

»Noch einmal? Ich hab ihn doch gerade gehoben, weiter geht es nicht.«

»Er hat sich aber nicht bewegt.«

»Das gibt es nicht, ich habe es doch gespürt.«

»Das ist ganz normal, Sie werden noch sehr häufig Fehlinformationen bekommen. Machen Sie einmal eine Faust.«

Ich versuche mit der linken Hand eine Faust zu machen, dann mit der rechten. Ich bin nicht sicher, ob sich die Finger auch wirklich gekrümmt haben, sehen kann ich meine Hände nicht.

»War das jetzt eine Faust?«

Dr. Schneyder schüttelt den Kopf. »Nein, da war nichts, das mit der Faust geht nicht.«

»Noch nicht«, sage ich.

Weitere Tests ergeben, dass ich das linke Bein und den linken Fuß etwas bewegen kann, rechts bewegt sich gar nichts.

»Wir müssen noch etwas warten, bis wir sehen, was mit der rechten Körperseite wirklich geschieht, momentan können wir nur hoffen. Sie haben ein starkes Schmerzmittel bekommen, wenn die Wirkung nachlässt, werden Sie wahrscheinlich heftige Schmerzen bekommen, sagen Sie das bitte sofort einer Schwester.«

Dr. Schneyder verabschiedet sich, Schwester Manuela kommt wieder.

Sie fragt mich, ob sie das Gitter an den Seiten des Bettes hochziehen darf. Ich frage, warum.

»Ich glaube zwar nicht, dass Sie sich so stark bewegen können, dass Sie aus dem Bett fallen, aber sicher ist sicher.«

»Nein, ich meine, warum fragen Sie.«

»Wir müssen fragen, es haben sich schon Patienten beschwert, dass sie durch das Gitter in ihrer Freiheit eingeschränkt werden.«

Ich würde gerne den Kopf schütteln, erinnere mich aber noch rechtzeitig an die Warnung von Dr. Schneyder und sage nur, dass ich das nicht glaube. Sie erwidert, dass sie mir hunderte Sachen erzählen könnte, die ich wahrscheinlich nicht glaube. Sie fragt mich, ob ich einen Priester sprechen will.

»Nein, warum? Es ist ja schon alles überstanden, Dr. Schneyder hat gesagt, die Operation ist gut verlaufen.«

Sie blickt mich an, sagt aber nichts dazu.

»Wie schaut es mit ihrem Schamgefühl aus?«

»Ich schlafe zuhause nackt ohne Pyjama, warum fragen Sie?«

»Na ja, wir hatten schon Patienten, die sich nicht von Frauen berühren oder reinigen lassen wollten.«

Ich sage, dass das für mich kein Problem wäre. Sie antwortet, dass sie sich das eh gedacht hätte.

»Ich gebe Ihnen eine Glocke, Sie können uns jederzeit holen.«

Sie hält mir einen kleinen Taster an einem Kabel hin, ich versuche mit dem linken Daumen zu drücken, es geht nicht.

»Versuchen Sie es mit der Handfläche«, sagt sie und legt den Taster neben meine linke Hand auf das Bett.

Ich hebe die linke Hand, bewege sie etwas zur Seite und lasse sie auf den Knopf fallen. Der Taster kippt zur Seite, der Knopf steht noch immer nach außen.

»Hmmm … So geht das nicht«, sagt Manuela nachdenklich.

»Noch nicht. Lassen Sie mich noch einmal probieren, das gibt es doch nicht.«

Ein zweiter Versuch, es geht wieder nicht, der Taster kippt wieder um, er ist zu klein und ich kann die Hand nicht gezielt senkrecht nach unten fallen zu lassen.

»Ich glaube, ich habe eine Idee«, sagt Manuela, »ich bastle Ihnen eine Halterung, wir montieren den Taster an den Bettrand, dann können Sie mit dem Unterarm auf den Knopf drücken.«

Gesagt, getan, zehn Minuten später klebt der Taster am Gitter des Bettes, ich kann ihn schließlich auch betätigen. Die Anstrengung ist so groß, dass ich sofort einschlafe.

Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe, ich weiß nur, dass ich vor Schmerzen stöhnend aufgewacht bin. Ich stöhne so laut, dass ich den Schalter gar nicht drücken muss, eine neue Schwester, sie stellt sich später als Maria vor, stürzt ins Zimmer.

»Es tut so weh», sage, nein, schreie ich.

»Ich gebe Ihnen sofort ein Mittel, wir haben nur gewartet, bis Sie wieder wach sind.»

Ein paar Minuten später sind die Schmerzen auf ein erträgliches Maß zurückgegangen. Ein neuer Arzt, Dr. Hafler kommt, fragt mich, wie es mir geht.

»Ich habe ziemliche Schmerzen an beiden Händen, vom Ellbogen bis zum kleinen Finger, am meisten schmerzen die Handkanten.«

»Haben Sie schon ein Schmerzmittel bekommen?«

Ich bejahe, er sagt: »Ich fürchte, Sie werden in Zukunft immer Schmerzen haben, ich hoffe, sie gehen so weit zurück, dass Sie ohne Schmerzmittel leben können. Sind Sie sehr schmerzempfindlich?«

»An und für sich nicht, ich halte schon was aus, aber der Schmerz in den Händen ist wirklich unerträglich.«

»Das wird sicher weniger, was tut Ihnen sonst noch weh?«

»Momentan geht es, wann lässt die Wirkung des Schmerzmittels nach?«

»Das kann man nicht so genau sagen, Sie werden es aber merken.«

Einige Zeit später merke ich es tatsächlich, zuerst beginnen die Außenseiten der Hände zu schmerzen, dann kommt ein neuer Impuls. Ich habe um den Bauch einen Gürtel, der höllisch heiß ist. Er fühlt sich an, als ob er unter den Rippen sitzen würde, ungefähr 20 Zentimeter hoch ist und zehn bis zwölf Zentimeter dick, aus Kunststoff. Wenn ich die Augen schließe, kann ich ihn sehen. Ich glaube, er ist rot, ein Gürtel, wie ihn die Sumoringer tragen. Ich sage es Maria, bitte Sie, den Gürtel wegzunehmen.

»Das ist kein Gürtel, das sind die Nerven, die Ihnen das vorgaukeln. Sie werden in den nächsten Monaten alle möglichen Impulse bekommen, die nicht stimmen, Sie müssen lernen zu unterscheiden, nur Geduld.«

Manuela hält mir, ich glaube sie will mich trösten, einen Spiegel vors Gesicht und zeigt mir, dass die Wunde auf meiner Nase kaum zu sehen ist, es ist nur ein kleiner Kratzer. Was ich bei der Gelegenheit auch sehe, ist, dass ich eine Halskrause trage.

»Was ist das?«

»Eine Schanzkrawatte. Sie soll den Hals beziehungsweise Ihr Rückgrat vor falschen oder zu starken Bewegungen schützen.«

Ich versuche, die Halskrause mit den Fingern zu erreichen, will spüren, wie sich das Ding anfühlt, kann aber die Hände nicht so hoch heben.

»Sie ist aus ziemlich hartem Schaumgummi«, informiert mich Manuela.

»Wie lange muss ich das tragen?«

»Das kommt darauf an, wie schnell der Heilungsprozess verläuft, nur Geduld.«

Julia kommt, wir plaudern über Gott und die Welt, wie es mir geht, wie es ihr geht, nicht über den Unfall und die möglichen Folgen. Sie fragt mich, was ich für eine neckische Halskrause trage, ich erkläre ihr, wofür sie gut ist. Sie sagt, wenn sie Rüschen hätte, würde ich wie ein mittelalterlicher Adeliger aussehen. Wir lachen, ich habe das Gefühl, es wirkt etwas gequält.

Dann erzählt sie, dass Sie mit dem operierenden Chirurgen gesprochen hat, er sagte, dass alles gut verlaufen ist und man jetzt warten muss, wie sich alles entwickelt. Ich sage, dass ich das mittlerweile von vielen Leuten gehört habe, und schlafe wieder ein. Ich werde wach, statt meiner Frau sitzt eine ältere Dame neben mir, sie stellt sich als Mitarbeiterin der AUVA, der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, vor und fragt mich, ob ich mich an den Unfall erinnern kann. Ich sage, dass ich keine Ahnung habe, nur weiß, wo es passiert ist. »Warum?«

»Wir müssen wissen, ob es ein Arbeits- oder ein Freizeitunfall ist.«

»Was ist der Unterschied?« frage ich verwirrt.

»Wenn es ein Arbeitsunfall ist, haben Sie verschiedene Vorteile. Ihre Sozialversicherung, zum Beispiel, erstattet Ihnen nur einen Teil der Medikamentenkosten. Bei einem Arbeitsunfall bekommen Sie dann die Differenz von der AUVA ersetzt. Sie können theoretisch einmal im Jahr ein Wiederholungstraining in einem Rehabilitationszentrum machen, und so weiter.«

›Wiederholungstraining? Rehabilitationszentrum? Wovon redet die?‹

»Der wirkliche Unterschied, um es mit einem Wort zu sagen, ist viel Geld«, setzt sie fort. »Es kommen ziemliche Ausgaben auf Sie zu. Pflegedienste, Umbauten in der Wohnung, damit sie barrierefrei wird. Ist sie ja derzeit nicht, nehme ich an.«

Ich verneine.

»Eben. Was noch? Berufliche Wiedereingliederung, medizinische Gerätschaften. Diese Kosten können leicht in die Hunderttausende gehen.«

Ich schaue sie ungläubig und fassungslos an.

›Wovon redet die? Ich brauche das alles nicht. Die Operation ist gut verlaufen, ich werde wieder gesund. Barrierefrei? Blödsinn.‹

»Sie sollten sich wirklich darum kümmern.«

»Ich habe keine Ahnung, wie ein Arbeitsunfall definiert ist, wie er sich von einem normalen Unfall unterscheidet.«

»Ein Arbeitsunfall ist es dann, wenn der Unfall während der Arbeit passiert ist, oder auf dem direkten Weg zu oder von der Arbeit.«

»Was heißt direkter Weg?«

»Wenn Sie zum Beispiel einen Umweg gemacht haben, um Zigaretten zu kaufen ...«

»Ich rauche nicht«, unterbreche ich.

»... oder um irgendwo etwas zu trinken ...«

»... war ich sicher auch nicht.«

»... dann könnten Sie ein Problem bekommen.«

»Da habe ich sicher keines, ich bin wirklich schnurstracks von der Firma zu mir nach Hause gefahren.«

»Was haben Sie in der Firma gemacht?«

»Ich habe etwas abgegeben, dann bin ich wieder nach Hause gefahren.«

»Dann sollte es ein Arbeitsunfall sein, schauen Sie nur, dass Sie das so schnell wie möglich belegen können.«

Ich wache auf, klingle mit dem Unterarm, bin fast ein bisschen stolz, wie gut das geht. Ein Pfleger kommt, 1,90, schlank, sportlich, er stellt sich als Mario vor und fragt mich, ob ich Hunger habe. Ich sage ja, wenig später kommt er mit einem Tablett.

»Ich werde Sie jetzt füttern, dann versuchen wir, ob Sie selbst trinken können.«

Ich muss fast lachen, 56 Jahre und muss gefüttert werden, wie ein Baby. Das Essen schmeckt gar nicht schlecht, dann frage ich ihn, wie das mit dem Gegenteil von Essen ausschaut. Er gibt mir eine Trinkflasche.

»Nein, ich habe eher gemeint, wie gehe ich aufs Klosett?«

Er lacht.

»In der nächsten Zeit gar nicht, das werden wir machen.«

»Sie gehen statt mir?«

Der Witz ist schlecht, aber immerhin, es ist einer, ich bin wieder halbwegs wach.

Er lacht trotzdem.

»Nein, Sie bekommen eine Leibschüssel.«

Ich schaue ihn ungläubig an.

»Das ist ja nicht Ihr Ernst?«

»Wenn Sie rechtzeitig spüren, dass der Stuhl kommt, können Sie uns ja rufen, ich fürchte aber, dass Sie es nicht spüren werden.«

Ich habe mich wieder in ein Baby verwandelt, muss gefüttert werden und mache ins Bett, unfassbar, das kann nicht sein. Wie auf Kommando geht es los, ich merke nur am Gestank, dass ich geschissen habe, spüre gar nichts.

»Haben Sie etwas gespürt?« fragt Mario emotionslos.

»Nein, ich rieche es nur.«

»Das ist gut, dann ist der Geruchssinn in Ordnung. Ich wasche Sie jetzt und dann machen wir das Bett neu, dann kann ich Sie auch gleich wenden. Auf welche Seite wollen Sie.«

Ich bin viel zu verblüfft und schockiert um ihm eine Antwort zu geben. Reinigen und Bettzeug wechseln geht routiniert und schnell.

»Schon erledigt«, sagt Mario keine fünf Minuten später.

Ich frage ihn, wie lange das dauern wird, er weicht aus, sagt, dass man das nicht so genau sagen kann, das hängt von der individuellen Entwicklung jedes Patienten ab. Er sagt, ich soll das nicht so ernst nehmen, es sind gerade zwei Tage nach dem Unfall, man kann noch nichts Genaues sagen, ich muss Geduld haben.

»Haben Sie eine empfindliche Haut?« fragt er plötzlich.

Ich schaue ihn verblüfft an.

»Nein, warum?«

»Wollen Sie einen Polster zwischen den Beinen, wenn Sie auf der Seite liegen?«

»Warum einen Polster?«

»Wenn Ihre Haut empfindlich ist, wird es unangenehm, wenn der Druck zu lange dauert. Deswegen kann ich Ihnen einen Polster zwischen die Beine stecken.«

Ich überlege.

»Na ja, sicher ist sicher. Probieren wir es einmal mit einem Polster.«

»Gut. Wie oft soll ich Sie in der Nacht umdrehen?«

»Warum wollen Sie mich umdrehen? Das kann ich doch selbst.«

Er schaut mich nachdenklich an.

»Das können Sie nicht.«

»Noch nicht«, sage ich.

»Ich schlage vor, wir versuchen es einmal mit einem Dreistunden Rhythmus«, sagt er nach ein paar Sekunden Schweigen.

»Okay. Mir ist es recht.«

»Am Nachmittag kommt übrigens eine Psychologin, mit der können Sie dann Ihre Probleme besprechen.«

Ich sage, ich habe keine Probleme, ich will wieder aufstehen und nach Hause gehen, was brauche ich eine Psychologin?

»Sprechen Sie mit ihr, es wird Ihnen gut tun.«

Dann kommen wir ins Reden, ich erzähle ihm was ich gemacht habe, er sagt, dass er nebenbei viel mit Computern arbeitet, in seinem Haus einen Server für alle Bewohner eingerichtet hat und so weiter. Wir haben eine gemeinsame Basis. Ich schlafe wieder ein.

Am Nachmittag wecken mich Stimmen, Schwester Maria kommt mit einer älteren Dame, Typ Wirbelwind, schlank. Sie stellt sich vor, ich kann ihren Namen nicht verstehen. Sie fragt, wie es mir geht, ich sage gut, sie fragt, ob ich Schmerzen habe, ich sage ja, ich bekomme aber Medikamente. Sie deckt mich ab, fährt in zirka fünf Zentimeter Entfernung mit der rechten Hand über meinen linken Arm, dann über das linke Bein, geht ums Bett und wiederholt alles auf der rechten Seite.

»Sie haben überall Energie, links etwas mehr als rechts, aber auch auf der rechten Seite und im rechten Bein ist Energie vorhanden.«

Ich frage sie, was das bedeutet.

»Es fließt Energie, nicht nur durch Ihre linke Seite, sondern auch rechts. Wenn Sie noch etwas von mir brauchen, sagen Sie es bitte den Pflegern, ich komme regelmäßig auf der Intensivstation vorbei. «

»Aber, bitte, was heißt, ich habe Energie?« versuche ich es noch einmal.

»Auf Wiedersehen«, sagt die Dame und wirbelwindet aus dem Zimmer.

Etwas verblüfft frage ich Maria.

»Wer oder was war das?«

Sie sagt, dass das die Psychologin war, ich glaube der Auftritt war Maria etwas peinlich.

»Und was heißt jetzt, dass ich Energie in den Beinen habe?« versuche ich es bei ihr.

»Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen«, antwortet Maria unbestimmt.

Ich sage, dass mir heiß ist und dass ich etwas Durst habe. Maria schlägt die Decke zurück dann drückt sie auf einen Knopf an einer Fernbedienung, die an der Seite des Bettes befestigt ist. Der Kopfbereich des Bettes hebt sich. Zusätzlich stützt sie meinen Oberkörper etwas hoch und hält mir eine Flasche mit einem Trinkhalm zum Mund. Ich sauge. Über die Flasche sehe ich nach unten und sehe einen Schlauch aus meinem Bauch ragen. Ich muss Husten, mir ist Wasser in die falsche Kehle gekommen.

»Was ist das?«

Ich deute mit einer Hand nach unten, ein Fehler, ich schlage ihr die Flasche aus der Hand. Egal, viel wichtiger ist: »WAS IST DAS???«

»Sie haben einen Katheter in der Blase.«

»Und?«

»Durch den Katheter rinnt der Harn ab.«

Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll.

Der nächste Tag, ein neues Gesicht.

»Ich bin die Gisela, ich bin Ihre Physiotherapeutin, ich werde Ihnen ziemlich bald tierisch auf die Nerven gehen.«

Ein cooler Einstieg, sie ist mir sofort sympathisch, sie ist auch wirklich ein einnehmender Typ. Sie lächelt immer, wenn sie nicht lächelt, lacht sie, Typ Sportlerin, drahtig, quirlig, schlank mit brauner Pagenfrisur. Ich frage, warum sie mir auf die Nerven gehen wird, sie sagt, sie wird mich ab jetzt täglich quälen, ich sage, von einer hübschen Frau lasse ich mich gerne quälen, sie lacht, wir verstehen uns auf Anhieb.

Sie fragt mich, ob ich glaube, dass ich mich aufsetzen kann.

»Warum soll ich mich nicht aufsetzen können, natürlich kann ich es.«

»Versuchen Sie es.«

Ich ziehe die Unterarme nach oben, versuche mich auf ihnen aufzustützen, komme aber keinen Zentimeter hoch. Ich probiere mich zur rechten Seite zu drehen, um mich mit der linken Hand abstützen zu können, bleibe aber, wie eine Schildkröte auf dem Rücken liegen.

»Ich kann mich wirklich nicht drehen«, sage ich, mehr verblüfft als frustriert zu Mario, der neben meinem Bett steht und meine Bemühungen ebenfalls beobachtet.

Er zuckt mit den Achseln.

Gisela nimmt mich bei den Händen, zieht mich hoch, Mario nimmt meine Beine, zieht sie zur Seite, sie hängen jetzt neben dem Bett runter, ich sitze im rechten Winkel zum Bett.

»Geht’s?«

»Alles geht.«

Gisela lässt meine Hände los. Ich falle um. Nach hinten, ins Bett. Im letzten Moment fangen mich Gisela und Mario auf.

»Das habe ich fast erwartet«, sagt Gisela, »Sie haben Probleme mit dem Kreislauf durch das lange Liegen.«

»Nochmals«, sage ich.

Gisela zieht mich wieder hoch, lässt aus, ich falle um.

»Das geht nicht.«

»Noch nicht.«

»Hmmm ...«

»Nochmal.«

Gisela zieht mich hoch, fragt mich, ob mir schlecht oder schwindlig ist, ich verneine, sie lässt eine Hand los. Ich bleibe sitzen, sie schaut mich fragend an, ich nicke, sie lässt die andere Hand los, ich bleibe sitzen.

›Na also, Superburschi, es geht doch.‹

Gisela lächelt. Ich sage ihr, dass ich den New York Marathon laufen werde. Sie schaut mich verblüfft an, ich erkläre ihr, dass ich die Startberechtigung habe, und dass bis November noch ewig Zeit ist.

»Sind Sie ein geduldiger Mensch?« fragt sie nach ein paar Sekunden Stille.

»Ich weiß nicht einmal, wie man Geduld buchstabiert«, sage ich.

»Wie meinen Sie das?«

»Wenn etwas nicht sofort passiert, werde ich unruhig, wenn es länger dauert, werde ich reizbar, wenn es noch länger dauert, macht es keinen Spaß und ich hau den Hut drauf.«

Sie blickt mich wieder an, ich glaube, mitleidig.

»Ich wünsche Ihnen viel Glück, aber einfach wird es nicht, den Marathon sollten Sie trotz Ihrer Ungeduld vielleicht besser für nächstes Jahr einplanen.«

»Wetten wir?« sage ich.

»Ich wette nicht, aber ich mache alles, dass Sie die Wette gewinnen werden.«

Ich probiere, ob ich mich wieder ins Bett legen kann, lasse mich langsam nach hinten kippen, stütze mich mit den Händen ab, na also, geht doch, die Wette gewinne ich locker, New York, ich komme. Jetzt noch die Beine ins Bett heben, ich versuche sie hochzuziehen, ich glaube mein Gesicht wird ziemlich rot. Mario nimmt die Beine.

»Ich helfe Ihnen, das geht nicht.«

»Noch nicht«, sage ich, die beiden drehen mich im Bett, so, dass ich wieder der Länge nach liege, ich schlafe sofort ein.

Dr. Schneyder kommt wieder vorbei. »Wie geht´s?«

»Noch nicht«, sage ich.

»Das wird noch etwas dauern. Das Ödem bildet sich langsam zurück, dann werden wir sehen, wie sehr die Nerven wirklich beschädigt sind. Das Positive ist, dass keine Nerven durchtrennt sind, sie sind nur - nur in Anführungszeichen - gequetscht.«

»Und das Negative?«

»Ihre Verletzung ist sehr schwer, man kann nicht wissen, wie sich der Heilungsprozess entwickelt.«

»Wie sind die Chancen?«

»Ich kann Ihnen beim besten Willen nichts versprechen, diese Verletzungen sind individuell, ich kann nur sagen, dass bist jetzt den Umständen entsprechend alles gut verlaufen ist. Sie müssen Geduld haben. Was sie auf jeden Fall so schnell wie möglich machen sollten, ist, wie auch immer, sich beschäftigen.«

Ich schaue ihn verwundert an.

»Äh, ich kann nicht einmal den Notrufknopf mit dem Finger drücken.«

»Können Sie beruflich etwas übers Telefon machen?«

»Wenig, ich kann jemand mit einem Laptop kommen lassen. Der kann dann nach meinen Anweisungen arbeiten.«

»Das lässt sich sicher einrichten.«

Ich öffne die Augen, Julia sitzt neben meinem Bett. Sie erzählt mir, dass sie im Internet recherchiert hat, sich über meine Verletzung informiert hat, sie macht mir Mut. Sie geht ans Bettende, deckt meine Füße ab, sagt, dass ich die Zehen bewegen soll. Ich versuche die linken Zehen abzubiegen, sie sagt, dass sie sich bewegen.

»Das freut mich, ich spüre sie nur nicht«, sage ich.

»Jetzt die rechten.«

Ich probiere es.

»Da müssen wir noch etwas arbeiten, aber das wird schon.«

Ich liebe sie. Sie streichelt über den linken Fuß, rauf bis zum Knie.

»Spürst du das?«

»Noch nicht«, sage ich, »drück etwas fester.«

Sie nimmt meine Wade, ich sehe, dass sie fest drückt, ich spüre etwas.

»Ich spüre dich.«

»Na also. Und jetzt den rechten Fuß.«

Sie nimmt die Zehen des rechten Fußes, massiert sie fest durch, sagt dann, dass ich sie bewegen soll.

»Das nächste Mal geht es sicher«, tröstet sie mich nach einer halben Minute vergeblicher Versuche.

Ich erzähle ihr von meinem Sumo-Gürtel und wie komisch er sich anfühlt. Während ich ihn beschreibe, fällt mir etwas auf, ich verstumme.

»Was hast du?«

»Gestern war er noch zwölf Zentimeter dick, jetzt glaube ich, ist er nur noch acht Zentimeter, er ist aber noch immer höllisch heiß.«

»Na bitte, ein weiterer Fortschritt. Du wirst sehen, alles wird gut«, sagt sie. »Das habe ich dir noch gar nicht gesagt«, setzt sie fort, »ich war bei einem Anwalt, Dr. Palvalvi. Er wirkt sehr kompetent. Ich habe ihm gesagt, wie und wo es passiert ist. Ich habe mir die Stelle angeschaut, das Rad habe ich übrigens auch gleich mitgenommen, da ist nicht die kleinste Schramme zu sehen, verblüffend, na egal. Also, die Stelle, wo es passiert ist«, findet sie wieder den Faden, »das ist ein Radweg. Das ist gut, hat er gesagt, der Anwalt. Er meint, dass der Unfallgegner auf jeden Fall Schuld hat.«

»Heißt?«

»Na alles, was du brauchst, zahlt die Haftpflichtversicherung vom Unfallgegner.«

»Alles? Sicher?«

»Das hat er so gesagt.«

Ich klingle und frage, ob Mario hier ist, wenn ja, soll er mich bitte besuchen. Mario kommt, ich erkläre ihm die Situation mit der Versicherung und bitte ihn, den teuersten Laptop, den es gibt im Internet zu suchen. Er lacht und geht in den Aufenthaltsraum der Pfleger, wo er seinen Rechner stehen hat. Eine halbe Stunde später kommt er wieder, er hat die Datenblätter von drei möglichen Computern ausgedruckt. Wir entscheiden uns für einen Sony Vaio, mit FullHD Bildschirm, allem PiPaPo. Er hat sogar einen BluRay-Brenner eingebaut. Das trifft sich, ich habe einen Kunden, der eine BluRay DVD als Belegexemplar für seine Produktion haben will. Na also, ich kann das Überdrübergerät sogar der Versicherung gegenüber seriös argumentieren. Das Leben macht wieder Spaß. Ich bitte ihn, dass er Julia anruft, sie soll den Sony sofort zu kaufen.

Dr. Hafler kommt vorbei, fragt, wie ich mich fühle, ich sage ihm stolz, dass sich die Zehen des linken Fußes bewegen. Er freut sich mit mir, sagt, dass ich Fortschritte mache. Ich frage ihn, wie es weitergeht, wie lange ich noch hier bleiben muss. Er sagt, dass ich noch ein paar Tage in der Intensivstation bleiben muss, er aber schauen wird, dass ich dann nicht in ein normales Zimmer komme, sondern gleich in ein Rehabilitationszentrum, das auf die Behandlung von Rückenmarkverletzungen spezialisiert ist. Ich frage, warum ich dann nicht gleich nach Hause gehen kann, alle Verletzungen, die ich bis jetzt hatte, sind in kürzester Zeit verheilt, wo ist das Problem? Er fragt mich, welche Verletzungen ich schon hatte.

»Mir ist einmal als Kind einer mit dem Schlittschuh über einen Finger gefahren, da habe ich eine kleine Narbe, sonst halt ein paar Abschürfungen, die man als Kind hat, beim Indianerspielen und so.«

»Operationen oder Brüche?«

»Nein.«

»Krankheiten?«

»Jedes zweite Jahr einmal eine Woche Schnupfen, wenn ich das Schiebedach zu früh aufmache. Eigentlich bin ich krankhaft gesund.«

Er reagiert nicht, ich glaube er versteht die Pointe nicht ganz, vielleicht ist sie auch nicht so gut.

»Sie können Ihre jetzige Verletzung nicht mit einer Hautabschürfung vergleichen, die ist schon etwas schwerer und die Heilung wird länger dauern.«

Ich frage, ob man abschätzen kann, wie lange.

»Das kann man jetzt noch nicht sagen, das ist bei jedem Patienten verschieden, es schaut aber gut aus. Sie müssen Geduld haben.«

Ich glaube, den Satz habe ich schon einmal gehört.

Wir machen einen Sensibilitätstest. Dr. Hafler berührt mich am Kopf und gleitet dann langsam nach unten. Ich spüre seine Finger an den Armen, er gleitet weiter nach unten, ich stöhne vor Schmerz auf, als er meine Finger berührt.

»So schlimm?«

»Ja.«

»Hmmm ...«

Er beginnt wieder oben, berührt den Hals, die Schultern, die Brust. Ich spüre alles, bis er zum Nabel kommt. Ab dem Nabel spüre ich nichts mehr. Es ist gespenstisch. Ich sehe die Hand von Dr. Hafler, sehe, wie seine Finger mich leicht berühren, auf meine Haut drücken, spüre aber keinen Druck auf der Haut. Vom Nabel abwärts gibt es keine Sensibilität. Er fragt mich immer wieder, ob ich etwas spüre, Bauch, Leiste, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fuß, Zehen.

»Noch nicht«, antworte ich immer wieder.

Gisela kommt ins Zimmer.

»Ausgeschlafen? Dann können wir ja weiter machen.«

Sie nimmt mich bei den Händen, zieht mich hoch, hält mich mit einer Hand und dreht mit der anderen die Beine aus dem Bett. Dann sagt sie, dass sie mich jetzt loslässt. Ich bleibe sitzen, falle nicht um.

»Na bitte, geht doch.«

»Sehr gut.«

Ich soll die Arme nach vorne strecken, das geht gut, zur Seite, das geht wieder gut, nach oben, auch das ist erfolgreich.

›Was brauch ich ein Rehabilitationszentrum, in zwei Wochen bin ich längst zu Hause.‹

Gisela legt mich wieder nieder, fragt, ob ich müde bin oder schwindlig, ich verneine.

»Dann können wir ja etwas Neues ausprobieren.«

Sie reißt ein Blatt Papier von einem Block, einem DIN A4 Block, hält mir das Blatt hin und bittet mich, es zwischen den Daumen und den Zeigefinger der linken Hand zu nehmen und festzuhalten. Ich schaue sie ungläubig an, spiele aber mit. Ich nehme das Blatt und halte es, sie freut sich, ich verstehe nicht ganz, warum, freue mich aber, dass sie sich freut.

»Und jetzt noch einmal mit der rechten Hand.«

Ich nehme das Papier mit der rechten Hand, lasse mit der linken Hand los, das Blatt Papier rutscht zwischen Daumen und Zeigefinger durch und fällt auf die Bettdecke. Ich schaue sie ungläubig an.

»Bin ich plötzlich so ungeschickt?«

»Sicher nicht, aber ich fürchte, Sie sind ganz einfach zu schwach um es zu halten.«

Ich bin zu schwach um ein Blatt Papier zu halten, das kann nicht sein. Ich versuche, das Blatt wieder zu nehmen, schiebe den Daumen zwischen Decke und Papier, es ist jetzt zwischen Daumen und Zeigefinger eingeklemmt. Jetzt aber! Ich hebe die Hand, na bitte, geht doch, das Blatt hebt sich parallel zur Bettdecke. Gisela sagt, dass ich die Hand drehen soll, so, dass das Blatt senkrecht steht. Ich drücke Daumen und Zeigefinger so fest wie möglich zusammen und drehe das Handgelenk, das Blatt fällt wieder aufs Bett. Ich bin fassungslos, ich bin wirklich zu schwach um ein Blatt Papier zu halten. Ich bitte Gisela, dass sie mir das Blatt noch einmal gibt, ich kann es zum dritten Mal nicht halten.

»Geduld, Geduld«, sagt Gisela. »Mit der linken Hand geht es ja schon. Mit der rechten eben noch nicht.«

»Noch nicht«, sage ich und probiere es erfolglos zum vierten Mal.

Später am Vormittag geht die Tür zu meinem Zimmer auf, ein alter Freund kommt rein. Werner sagt, dass er soeben meine Frau getroffen hat und erfahren hat, dass ich in der Intensivstation liege. Er hat seine Mutter besucht, die im selben Spital liegt, weil sie sich den Fuß gebrochen hat. Er erzählt mir gefühlte 15 Minuten, wie schlecht es seiner Mutter geht, ich bin müde, glaube aber, dass ich trotzdem Interesse vortäusche. Werner ist mit dem Lamento über seine Mutter fertig, wünscht mir gute Besserung und verabschiedet sich.

Ich habe wieder entsetzliche Schmerzen an den Außenseiten meiner Unterarme und den Handkanten. Ich versuche sie zu unterdrücken, gebe aber schließlich auf und rufe nach Manuela. Sie gibt mir ein Schmerzmittel, ich schlafe ein.

Kleine grün gekleidete Männchen fahren mit kleinen gelben Caterpillarn durch das Nervengeflecht in meinem Rückenmark und schieben kleine schwarze Brocken, ich glaube, es sind abgestorbene Nervenfasern, zur Seite. Ich schaue fasziniert zu. Kleine rot gekleidete Männchen schaufeln diese schwarzen Brocken irgendwo in einen Abgrund. Es erscheinen weiß gekleidete Männchen, die meine Nerven zusammenfügen. Ich kann nicht genau sehen wie sie es machen, ob sie die Nerven nähen, löten oder Knoten machen, letztendlich ist auch egal, wichtig ist, dass sich wer um sie kümmert und sie repariert. Es ist lustig zuzusehen.

Ich werde wach und erzähle Manuela von meinem Traum. Sie lacht und sagt, dass das ein gutes Zeichen sei, meine Selbstheilungskräfte sind aktiviert, ich habe sie visualisiert und soll versuchen, das so oft wie möglich zu wiederholen, nur Geduld, es wird schon werden.

Abends bekomme ich wieder Medikamente gegen die Schmerzen. Im Halbschlaf versuche ich wieder, meinen Reparaturtrupp zu aktivieren. Und tatsächlich: Ich sehe wie meine kleinen Arbeiter in meinem Nervengeflecht herumwuseln. Es sind schon weniger schwarze Klumpen zu sehen, die Jungs machen ihre Arbeit gut. Ich versuche die Caterpillarfahrer zu lenken, suche mir einen heraus, sage ihm, er soll zu dem Klumpen links von ihm fahren. Der Brocken blockiert einen Nerv, die Fasern des Nervenstrangs sind abgerissen, schauen an den Enden aus wie ein zerrissenes Seil. Prompt macht der Baggerfahrer eine Kurve, senkt seine Baggerschaufel, lädt den schwarzen Brocken auf, fährt zur Seite, ans Ende der Nervenbahnen und kippt den Brocken aus der Schaufel.

Ich springe gedanklich zu einem anderen Männchen, sage ihm, es soll die Nervenfasern miteinander verbinden. Das Männchen, es hat einen kleinen weißen Koffer mit einem roten Kreuz, geht zum zerrissenen Nerv, klappt den Koffer auf, nimmt ein Instrument heraus, leider kann ich nicht erkennen, was es ist. Es beginnt die offenen Fasern des Nervenstrangs zu verbinden, ich sehe nicht, wie es das macht, sehe nur den Rücken des Männchens. Plötzlich wird das Männchen durchsichtig, verschwindet, ich sehe den Nerv, er ist wieder verbunden, es schaut aus, wie wenn die einzelnen Fasern verknotet wären. Das macht richtig Spaß, ich suche einen anderen Baggerfahrer und schicke ihn zu einem anderen zerstörten Nerv. Es geht voran, alles wird gut.

Gisela kommt und will etwas Neues mit mir ausprobieren. Ich sage, bevor wir etwas Neues versuchen, will ich den Test mit dem Blatt Papier noch einmal machen. Sie gibt mir ein Blatt, ich nehme es zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, presse so fest ich kann zusammen und hebe die Hand hoch. Das Blatt fällt nicht runter, es fällt nicht runter, es fällt nicht runter! Ich zähle laut die Sekunden, bei sieben habe ich keine Kraft mehr, das Blatt rutscht nach unten weg. Immerhin, eine tolle Verbesserung seit gestern, Gisela und ich sind stolz.

Gisela und Manuela setzen mich auf und schnallen mir Gurte um. Ich werde wie mit einem Kran hochgehoben und neben dem Bett in einen Sessel befördert. Der Sessel hat unten ein Gelenk, auf dem er bewegt werden kann.

Ich soll mich im und mit dem Sessel bewegen, indem ich meinen Oberkörper vor und zurück beziehungsweise nach links und rechts schaukle. Ich soll aber sofort aufhören, wenn mir schwindlig oder übel wird. Es geht problemlos, es macht Spaß. Wir sind zufrieden.

Nachmittags kommt mich ein alter Freund besuchen. Wir plaudern über meinen Zustand, dann erzählt er mir, dass er vor zwei Jahren beim Wandern ausgerutscht ist und sich dabei den Arm gebrochen hat. Ich sage ihm, dass das wirklich ein Jammer ist, und wünsche ihm baldige Besserung. Er sagt, dass der Armbruch schon vor zwei Jahren passiert ist, vielleicht habe ich das überhört. Ich sage, dass ich sehr müde bin. Er verabschiedet sich.

Am nächsten Tag bekomme ich vormittags Besuch, ein Arbeitskollege, mit dem ich seit Jahren zusammenarbeite. Wir machen den üblichen Smalltalk, dann erzählt er mir über seine Gastritis. Ich höre ihm ein paar Minuten zu, dann sage ich, dass ich sehr müde bin. Er verabschiedet sich. Keine zehn Minuten später betritt Werner das Zimmer, fragt mich, wie es mir geht und erzählt mir Neuigkeiten über den Krankheitsverlauf seiner Mutter. Ich sage ihm, dass ich sehr müde bin, er verabschiedet sich.

Julia kommt, sie beginnt sofort, mir die Beine und die Füße zu massieren. Ich sehe, dass Sie mich am rechten Fuß berührt, spüre aber nichts. Ich erzähle ihr vom Sensibilitätstest, den ich mit Dr. Hafler machte und vom Ergebnis.

»Das wird schon noch kommen,«, sagt sie und wir machen den Zehentest. Die linken bewegen sich, die rechten nicht.

»Du wirst sehen, beim nächsten Mal geht es auch mit den rechten.«

Ich erzähle ihr, dass ich das Blatt Papier halten konnte, sie freut sich und sagt, dass sie mir die FREIZEIT-Beilage des KURIER mitgebracht hat. Ich nehme das Magazin, es fällt mir sofort aus der Hand. Sie sagt, dass die Beilage doch etwas schwerer als ein einzelnes Blatt ist und ob sie mir vorlesen soll.

»Nein. Leg´s mir nur auf das Nachtkästchen. Ich lese es später.«

Nachmittags, ich bekomme Besuch, ein Freund, den ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe. Wir hatten immer viel Spaß, er ist vor einigen Jahren nach Niederösterreich übersiedelt, irgendwann haben wir uns aus den Augen verloren. Vor Kurzem ist er wieder nach Wien zurückgekommen, hat sich bei meiner Frau gemeldet und von ihr erfahren, dass ich einen Unfall hatte. Er fragt, wie es mir geht, ich sage, gar nicht, ich liege da im Bett und kann mich kaum rühren. Er lacht und bestätigt mir, dass ich zumindest meinen Humor nicht verloren habe. Dann erzählt er mir, dass er voriges Jahr eine Blinddarmoperation hatte, Gott sei Dank kein Blinddarmdurchbruch, aber immerhin.

Ich erkenne langsam ein Muster, weil ich aber neugierig bin, sage ich nicht, dass ich müde bin, wir plaudern weiter. Er fragt mich, wie der Unfall passiert ist, ich sage, keine Ahnung, ich erzähle ihm, wie super die Betreuung hier ist, dass ich schon die Zehen des linken Fußes bewegen kann, am Vormittag ein Blatt Papier halten konnte, mit der FREIZEIT, ich deute auf das Nachtkästchen, noch Schwierigkeiten habe, weil sie mir zu schwer ist. Er schaut mich an, ich begreife, dass er nicht weiß, ob ich Spaß mache oder ob das ernst gemeint ist.

Wir wechseln das Thema. Ich erzähle ihm vom Rechtsanwalt und dass ich mir jetzt auf Versicherungskosten den neuesten Laptop kaufen werde.

»Na ja, wer weiß, wofür das Ganze noch gut ist.«

Ich bin leider viel zu schwach, um ihm an die Gurgel zu springen und ihn zu erwürgen. Ich liege in der Intensivstation, kann mich nicht bewegen, spüre meine Beine nicht, bekomme Schmerzmittel, damit ich nicht schreie, habe einen Schlauch im Bauch, kann nicht selbstständig scheißen, und er fragt sich, ob das alles nicht doch für etwas gut ist.

Ich schaue ihn lange an, dann sage ich, dass ich sehr müde bin und bitte ihn zu gehen.

Ich bitte Manuela, mir die FREIZEIT zu geben und den Kopfteil des Bettes hochzufahren, bis ich fast aufrecht sitze. Sie legt mir die Zeitung aufs Bett und schlägt die erste Seite auf. Werbung. Ich blättere um, das heißt, ich versuche umzublättern. Ich greife mit der linken Hand zur rechten Seite des Magazins und versuche die Seite zu wenden. Der Versuch gelingt aufs erste Mal mit einem kleinen Fehler, ich habe nicht eine Seite erwischt, sondern zirka 20. Ich lasse wieder los, das Magazin klappt zusammen, ich sehe wieder das Titelbild. Zweiter Versuch, diesmal mit der rechten Hand. Ich versuche das Titelblatt zwischen Daumen und Zeigefinger zu nehmen, merke aber sofort, dass die Feinmotorik völlig außer Kraft gesetzt ist. Ich kann nur das ganze Magazin nehmen, keine einzelne Seite. Ich drehe die FREIZEIT probeweise um, das geht, ich kann das Heft auch wieder zurückdrehen. Also, ein neuer Versuch mit der linken Hand. Ich versuche das Titelblatt zu nehmen, erwische aber wieder einige Seiten mehr. Ich befeuchte mit der Zunge die Spitze des Zeigefingers und des Daumens und versuche es wieder. Mit dem feuchten Zeigefinger kann ich das Titelblatt etwas zur Seite schieben, es hebt sich hoch, ich kann mit dem Daumen unter die Seite greifen und umblättern, geschafft. Ich sehe wieder die Werbeseite, aber jetzt weiß ich, wie es geht. Ich lasse los, will die nächste Seite umblättern, durch die Spannung des Heftes klappt die Titelseite wieder zurück, das Heft ist wieder geschlossen. Ich will das Heft vor Zorn gegen die Wand schleudern, wische es mit der rechten Hand und dem rechten Unterarm zur Seite, es rutscht aber nur bis zum Bettrand, ich bin sogar zu schwach für einen richtigen Tobsuchtsanfall, es reicht nur zu einem Schweißausbruch.

Manuela gibt mir etwas zu trinken, sagt, dass ich den ganzen Nachmittag Zeit habe, nur Geduld. Ich glaube, dass beim Wort »Geduld« der Schweißausbruch stärker wird. Manuela legt mir das Heft wieder auf den Bauch, ich befeuchte die Finger und blättere das Titelblatt um, es geht aufs erste Mal. Na bitte. Jetzt aber schnell, ich lasse die linke Faust auf dem aufgeschlagenen Titelblatt liegen und streiche mit der rechten über den Falz in der Mitte. Langsam lasse ich die linke Hand zur Seite gleiten, das Blatt hält, ich sehe wieder die Doppelseite mit der Werbung. Was wären die großen Erfolge ohne die kleinen. Ich blättere die nächste Seite um, komme auf die Inhaltsangabe, rechte Faust über den Falz, umblättern, es erscheint die Doppelseite des Reiseberichts, rechte Faust über den Falz, links vorsichtig loslassen, es hält, ich habe das System gefunden, nicht so schlecht, ich kann mit 56 Jahren Zeitschriftenseiten ohne gröberen Unfall umblättern, der Geist ist stärker als die Materie.

Das Lesen mit dem liegenden Magazin ist etwas anstrengend, ich muss auch den Kopf nach vorne beugen um gut zu lesen können, die Haltung ist anstrengend, die Halskrause ist im Weg, ich befürchte, dass ich eine Nackenzerrung bekomme. Ich nehme das Heft, mit beiden Händen, hebe es hoch, so, dass ich den Kopf wieder aufs Bett legen kann. Das Heft fällt mir aus der rechten Hand, ich will es fangen, es rutscht aus der linken Hand, fällt auf die Bettdecke, klappt zusammen, zurück zum Start. Ich brauche schließlich für ein Magazin, das ich normalerweise in rund 20 Minuten gelesen habe, fünf Tage, nur Geduld.

Werner kommt wieder vorbei, diesmal hat er seine Freundin mit. Seiner Mutter geht es besser, danke der Nachfrage, seine Freundin erzählt mir, dass ihre Mutter vor vier Jahren einen Autounfall hatte, sie hatte eine schwere Gehirnerschütterung und ein paar Prellungen bei den Rippen, nach ein paar Wochen war aber alles wieder in Ordnung. Ich sage, dass mich das freut, auch wenn ich ihre Mutter nicht kenne, bin aber jetzt wirklich müde, vielleicht können sie jetzt gehen, sie sind aber jederzeit wieder willkommen.

Julia kommt, sie hat eine Freundin, Elisabeth, mitgenommen, wie geht es, danke gut, und so weiter. Dann erzählt Elisabeth von ihrem Schi Unfall, den sie vor ein paar Jahren hatte. Sie hat sich das Sprunggelenk des rechten Beines gebrochen, schildert mir im Detail, wie sie im Schnee gelegen ist, im Akja zur Talstation gebracht wurde, von dort mit der Rettung ins Spital, dort musste sie fast eine halbe Stunde warten, bis sich endlich, endlich jemand um sie kümmerte, bla, bla, bla. Heute ist alles wieder gut verheilt, aber bei jedem Wetterwechsel spürt sie die Verletzung. Es tut nicht wirklich weh, so, dass man schreien müsste, aber sie spürt es doch manchmal und bla, bla, bla. Ich will nicht die übliche praktische Müdigkeit vortäuschen, weil ich fürchte, dass dann auch Julia mit ihr gehen wird, lasse sie also weiter blablablahen.

Dann kommt mir aber die geniale Idee. Blitzschnell nutze ich eine Pause, in der sie Luft holen muss.

»Willst du mit mir tauschen?«

Sie schaut mich ratlos an, weiß nicht genau, wie ich das meine, weiß, glaube ich, noch weniger, was sie darauf antworten soll. Schließlich ringt sie sich ein »Nein, will ich eigentlich nicht« ab, und damit ist die Sache, aber nicht das Gespräch erledigt, wir wechseln das Thema.

Heute weiß ich, das ausnahmslos jede und jeder, mit dem ich in Kontakt gekommen bin, über Verletzungen oder Krankheiten, die er oder sie, oder zumindest nahe Verwandte hatten, erzählt haben. Ich habe alles gehört, von Hammerzehen über Tinnitus bis zum Krebs der, kein Scherz, Schwiegermutter. Je nach Naheverhältnis und meinem geistigen und emotionalen Zustand dauert es dann zwischen drei und 15 Minuten, bis ich das Killerargument einsetze.

»Willst du mit mir tauschen?« ein Satz, der sofort zum Ende der Schilderung jeder Krankengeschichte führt.

Gisela macht mit den Übungen weiter, dazwischen knetet sie meine Beine, Füße und Finger durch. Sie erzählt mir, dass sie gestern im Wienerwald joggen war, sie geht jeden Tag laufen, das braucht sie als Ausgleich zu ihrem Job. Sie bemerkt, dass ich gute Fortschritte mache, ich sage, dass ich eh Gas geben muss, ich werde doch heuer in New York laufen, vielleicht kann ich ja bald mit ihr gemeinsam trainieren. Gisela antwortet diesmal nichts.

Julia ist wieder da. Ich sage ihr, dass der Sumogürtel nur noch geschätzte sechs Zentimeter dick ist, er ist zwar immer noch so hoch wie am Anfang und auch noch so heiß und schmerzhaft, aber immerhin, er wird dünner. Sie ist sich sicher, dass er irgendwann ganz weg sein wird. Sie hat mir mein Handy mitgebracht, beklebt mit je drei Schaumstoffstückchen an den Seiten.

»Dann kannst du es besser halten.«

Meine Frau denkt an alles. Ich versuche zu wählen, scheitere aber, weil ich mit dem Finger der rechten Hand zu wenig Druck ausüben und die Wahltasten nicht drücken kann. Immerhin kann ich das Telefon aber zum Kopf halten, wenn jemand anruft. Es muss eben eine Pflegerin den Anrufknopf drücken.

Nach diesem Experiment massiert sie wieder meine Beine, Füße und Zehen, wir machen den Zehentest und glauben beide, dass sich der rechte Fuß und die Zehen schon etwas besser bewegen. Die Schmerzen in den Unterarmen und an den Handkanten werden stärker, ich versuche den Knopf, der die Pflegerin holt, wie gewohnt, mit meinem Unterarm zu drücken. Die Schmerzen sind aber so groß, dass ich beim ersten Kontakt sofort zurückzucke. Ich bitte Julia, eine Schwester zu rufen.

»Probier es doch einmal mit den Fingern.«

»Hmmm ...«, sage ich zweifelnd.

»Probier es ganz einfach. Du schaffst es«, fordert sie mich heraus und massiert weiter meine Beine.

Ich versuche mit dem linken Zeigefinger den Knopf des Tasters zu drücken, halte die Fingerspitze an den Knopf, es schmerzt etwas, ist aber auszuhalten. Ich drücke, der Finger rutscht ab, zweiter Versuch, dritter Versuch, nichts.

»Das geht wirklich nicht.«

»Noch nicht«, zische ich wütend.

Ich lege den linken Zeigefinger so auf den Knopf, dass der Knöchel auf ihm zu liegen kommt. Dann schlage ich mit der rechten Handfläche auf den Finger der linken Hand. Es schmerzt höllisch, aber keine halbe Minute später steht Manuela in der Tür und fragt, was ich brauche.

»Ein Schmerzmittel, bitte. Die Hand tut schon wieder höllisch weh.«

Obwohl mir der Schmerz vom Schlag Tränen in die Augen getrieben hat, fühle ich mich wohl. Ich habe mein Erfolgserlebnis, ich kann einen Knopf mit einem Finger drücken, New York, ich komme.

Zärtlich gleite ich mit meiner Zungenspitze langsam über ihre glatte Wade zum Knie. Ich nehme ihren Knöchel, spüre Leder. Ich schaue nach rechts, sehe, dass sie Hochhackige anhat, der Absatz ist zirka zehn Zentimeter, ich kenne die Schuhe gar nicht, sie sehen aber toll aus. Ich drehe mich nach links, küsse ihre linke Wade. Ich stehe, habe ihre Beine auf meiner Schulter, es ist ein wunderschöner warmer Tag. Auf der ungefähr 250 Meter entfernten Kirchturmuhr sehe ich, dass es ein paar Minuten vor zehn Uhr ist.

Ich schaue nach unten, sehe ihre Hand, darunter meinen Schwanz, wie er langsam aus ihr herausgleitet. Sie streichelt sich selbst mit einem Finger, mein Schwanz dringt wieder in sie ein. Sie hat die langen Nägel rot lackiert, das ist genauso neu wie ihre Schuhe, solange ich sie kenne, hat sie die Nägel nie lackiert. Die roten Nägel, und dass sie sich streichelt, während ich in ihr stecke macht mich geil, ich stoße härter zu, rein, raus, rein. Sie stöhnt. Sie streckt den Zeigefinger aus, der Nagel berührt meinen Schwanz, es schmerzt, aber es ist ein lustvoller Schmerz, der Nagel kratzt bei jeder reinraus Bewegung leicht über meinen Schwanz. Ich werde immer geiler. Bevor es mir kommt, werde ich wieder langsamer, ich ziehe meinen Schwanz aus ihrem feuchten Loch, nur die Eichel bleibt noch in ihr drinnen.

»Steck ihn mir hinten rein!«

»Was???«

»Nimm mich von hinten!«

»Was hast du gesagt?«

»Mach es endlich, ich will es von hinten!« höre ich sie mit rauchiger Stimme stöhnen.

Ich glaube es nicht, das kann nicht sein. Wir schlafen jetzt seit fast 35 Jahren miteinander, niemals hatten wir Analverkehr.

»Bist du sicher?«

»Frag nicht, mach es endlich, steck ihn rein.«

Sie nimmt meinen Schwanz in die Hand, bewegt ihn nach unten. Ich nehme ihre Arschbacken, ziehe sie auseinander, sie führt meinen Schwanz zu ihrem Anus. Ich sehe, dass ihre Schamhaare zu einem schmalen Strich rasiert und blond gefärbt sind, auch das ist neu. Ich habe aber keine Zeit und auch keine Lust darüber nachzudenken, sie drückt ihren Arsch gegen die Spitze meines Schwanzes. Langsam dringe ich in sie ein.

»Langsam, sanft, tu mir nicht weh.«

Warum soll ich ihr Weh tun, ich liebe sie doch. Ich lasse ihre Arschbacken los, der Druck auf meinen Schwanz wird größer, sie ist so eng. Langsam dringe ich immer tiefer in sie ein, sie stöhnt, ich kann nicht unterscheiden, ob es Lust oder Schmerz ist. Ich ziehe meinen Schwanz ein paar Zentimeter zurück. Ich sehe nach unten, sehe die Spitze meines Schwanzes in ihrem Arsch, drücke mein Glied langsam wieder tiefer hinein. Ihr Stöhnen wird lauter.

»Das ist geil, mach weiter«, keucht sie.

Rein, raus, langsam, aber immer tiefer. Sie steckt den Zeige- und Mittelfinger ihrer linken Hand in ihre Scheide.

»Spürst du meine Finger?«

Ich stöhne, kann mich kaum noch zurückhalten.

»Hör auf, dein Arsch ist schon so eng, wenn du mit den Fingern auch noch drückst, spritze ich sofort.«

»Spritz nicht, mach weiter, hör ja nicht auf.«

Ich lass den Schwanz tief in ihrem Arsch und höre auf sie zu stoßen.

»Ich muss eine Pause machen, ich spritze jede Sekunde.«

»Untersteh dich, denk nicht einmal daran.«

Sie nimmt die Finger aus ihrem Loch, der Druck auf meinen Schwanz lässt etwas nach. Sie streichelt sich wieder selbst, ich schaue fasziniert zu, ihr Stöhnen wird lauter, dann kommt sie. Ihr Schließmuskel zieht sich rhythmisch zusammen, mein Schwanz wird durchgeknetet, ich stöhne mit ihr, ziehe meinen Schwanz zur Hälfte aus ihr, dann stoße ich ihn wieder bis zu den Eiern rein.

»Ich komme mit dir.«

»Nein, kommst du nicht«, höre ich, dann stöhne ich noch einmal, nicht vor Lust, sondern vor Schmerz. Mit ihrer rechten Hand hat sie meine Eier genommen und fest zusammengedrückt. Der Schmerz geht mir durch und durch, ich schreie.

»Bist du verrückt, hör auf, du zerquetscht mir die Eier.«

»Dann spritz nicht, mach ganz einfach weiter.«

Der Griff um meine Eier lockert sich, der ausgestreckte Zeigefinger ihrer rechten Hand drückt jetzt von unten gegen meinen Arsch, massiert sanft mein Arschloch.

»Nimm endlich meine Brüste.«

Ich kann den Blick nicht von dem geilen Anblick lassen, fahre mit meinen Händen über ihren Bauch nach oben. Sie schwitzt. Meine linke Hand berührt ihren rechten Busen, die Brustwarze ist steif, steht einen Zentimeter nach oben, wie immer, wenn ich mit ihr schlafe. Zärtlich drücke ich den Nippel, sie stöhnt. Ich greife mit meiner rechten Hand nach oben, nehme eine blonde Haarsträhne und wickle sie verspielt um die steife dunkelbraune Brustwarze. Moment? Welche Haarsträhne? Meine Frau hat kurz geschnittene Haare, wie kommen blonde lange Haare auf ihre Brust? Irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas stimmt ganz und gar nicht. Ich schaue weiter nach oben und zucke zurück, meine Hände stoßen sich von ihrer Brüsten ab, mein Schwanz rutscht aus dem Arsch der berühmtesten Blondine der Welt. Ich ficke die Frau, die am öftesten am Playboy Cover war am helllichten Tag im prallen Sonnenlicht auf dem Tisch meiner Terrasse?!?

»Hallo, Hallo?«

Die nackte, verschwitzte Schauspielerin mit ihren langen blonden Haaren verwandelt sich in eine angezogene, staubtrockene Ehefrau mit braunen kurzen Haaren. Ich schlucke.

»Was ist los?«

»Du hast so gestöhnt, ich glaube du spürst ja doch was.«

»Was soll ich spüren?«

Sie lächelt, deutet mit dem Kopf. »Ich kraule dir die Eier.«

Ich schaue nach unten, sehe ihre Hand unter der Bettdecke, spüre nichts außer einem plötzlich einsetzenden sehr schlechten Gewissen. Ich versuche zu lächeln, fürchte aber, dass es sehr gequält wirkt, spiele aber das Spiel mit.

»Mach weiter, das tut mir gut.«

Ich konzentriere mich, versuche an nichts anderes zu denken als an ihre Hand unter der Bettdecke, versuche mit vorzustellen, was sie gerade macht, versuche ihre Hand zu spüren, versuche, irgendetwas zu spüren, und wirklich, etwas später glaube ich, ihre Finger zu fühlen. Sicher bin ich mir aber nicht. Nach ein paar Minuten zieht sie ihre Hand unter der Bettdecke hervor.

»Das war nichts, er ist wieder schlapp. Es geht nicht«, sagt Julia enttäuscht.

»Noch nicht«, versuche ich sie und gleichzeitig mich zu trösten.

»Du hast recht, es geht noch nicht.«

Wenigstens sagt sie nicht, dass ich Geduld haben soll.

»Ähh«, sage ich einen Moment später. »Hast du ›er ist wieder schlapp‹ gesagt?«

»Ja?«

»Das heißt, er war zwischendurch steif?«

»Sag ich ja.«

›Die wahren Abenteuer sind im Kopf‹, fällt mir ein und das schlechte Gewissen kämpft mit dem freudigen Gefühl, dass ja doch noch etwas geht.

Später erkundige ich mich bei Manuela, welche Schmerzmittel ich bekomme. Sie fragt mich überrascht, wie ich gerade jetzt darauf komme. Ich sage, dass ich einen sonderbaren Traum hatte. Sie grinst schelmisch: »So einen Traum?«

Ich grinse zurück. »Wenn Sie denselben Traum meinen, wie ich glaube, dass Sie meinen, dann ja.«

»Freut mich für Sie«, grinst sie noch einmal. Sie erklärt mir dass ich, wenn ich wirklich große Schmerzen habe, Morphium bekomme und dass es relativ häufig vorkommt, dass Patienten dann sehr intensive Traumerlebnisse haben.

»Intensiv war es, stimmt«, sage ich versonnen und überlege, ob meine Zukunft nicht in einer chinesischen Morphiumhöhle liegt.

»Ich habe gute Nachrichten«, sagt Dr. Schneyder. »Wir haben für Sie ein Bett in einem Reha-Zentrum ganz in der Nähe von Wien bekommen, dem besten Reha-Zentrum für Querschnittverletzungen, das es in Österreich gibt. Sie werden übermorgen überstellt.«

Ich verabschiede mich während der nächsten zwei Tage von den Pflegern, sage Gisela noch, dass ich gerne mit ihr ab Oktober trainieren würde, sie sagt, sie hofft für mich, dass wir uns sehen werden. Mir fällt der Abschied schwer, ich bin noch nie so liebevoll betreut und umsorgt worden wie von den Pflegern in der Intensivstation der Unfallklinik.