Читать книгу ASIA B-C - Walter Wosp - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

JUNI / JULI

ОглавлениеDie Rettungsfahrer bringen mich auf einer Liege zum Empfang des Reha-Zentrums, ich bekomme ein Band zum Umhängen mit einem Schlüssel für einen Kasten und eine Karte, mit der ich elektronisch mein Essen bestellen kann. Dann führt man mich in ein Zimmer auf Ebene zwei. Drei Betten nebeneinander, vier Kästen, drei Tische, ein Fernseher, ein riesiges Fenster zu einem Balkon, alles sehr hell und auf den ersten Blick angenehm, so angenehm, wie ein Zimmer in einer Klinik sein kann. Im ersten Bett, dem Bett gleich bei der Eingangstür liegt ein Patient, er grüßt mich freundlich, ich bekomme das Bett beim Fenster. Das mittlere Bett ist frei und bleibt es auch während meines gesamten Aufenthalts.

Ein Pfleger, er stellt sich als Robert vor, nimmt meinen Schlüssel und legt meine Sachen in den Kasten. Ich habe nicht viel, drei Leibchen, drei Unterhosen, drei paar Socken, eine Trainingshose und den Laptop.

Ich bitte ihn, mit meinem Handy meine Frau anzurufen und ihr zu sagen, dass ich gut angekommen bin. Er wählt die Nummer, die ich ihm sage, kann aber keine Verbindung herstellen. Er fragt mich, welchen Provider ich habe, ich sage es ihm. Er erwidert, dass es mit diesem Provider hier keinen Empfang gibt, ich soll zu einem anderen wechseln. Er ruft von seinem Telefon meine Frau an und gibt mir das Telefon. Ich sage Julia, dass ich bereits im Reha-Zentrum bin, dass das Zimmer sehr schön ist und dass sie mir bitte eine Wertkarte eines anderen Providers kaufen und ein Buch mitnehmen soll.

Dann legt mich Robert in mein Bett, die Reise zurück ins normale Leben hat begonnen. Robert sagt, dass in ein paar Minuten eine Ärztin kommen wird, ich soll etwas Geduld haben. Und wieder das »G« Wort, ich fühle mich verfolgt.

AUSZUG AUS DER KRANKENGESCHICHTE

Aufnahmediagnosen

Cont.med.spin.reg.cervicalis

Stenosis columnae vertebr.cervic.op.(5/08)

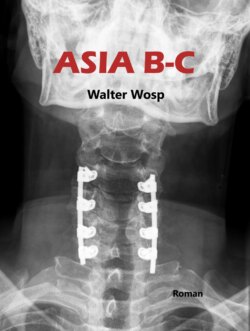

inkompl.Tetraplegie sub C VII ASIA B-C

Inkont.vesicae et alvi

Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Patient von akut interner Seite her gesund.

Spezieller Befund

Aufnahmestatus wird liegend im Bett bei angelegter Schanzkrawatte durchgeführt, diese wird derzeit 24 Std. rund um die Uhr getragen.

Obere Extremitäten:

Schultern, Ellbogen und Handgelenke bds. können aktiv und passiv frei bewegt werden. Faustschluss ist bds. unvollständig, FKHA1 bis 2 QF Fingerspitzgriff ist rechts von Daumen zu Dig I und ll gut möglich, links von Daumen zu Dig l, der restliche Fingerspitzgriff nicht möglich. Sensibilität wird vom Patienten bis zu den Fingerspitzen in sämtlichen Qualitäten als der Norm entsprechend angegeben.

Kraft wird bis zum Segment C Vll der Norm entsprechen ausgeführt (Triceps - KG5),distal davon ist die Kraft deutlich herabgesetzt (Faustschluss und Fingerspitzgriff mit Maximum 2 bis 3), außerdem ist bereits eine Atrophie der Musculi interossei erkennbar.

MER: Biceps und Triceps sind schwach auslösbar, RPR nicht sicher auslösbar.

Am Rumpf wird die Sensibilität bis Th Xll der Norm entsprechend angegeben.

Untere Extremitäten:

Beide Beine liegen flach gestreckt auf der Unterlage. Das linke Bein kann aktiv mit einer Hüftflexion bis ca. 30° und Knieflexion mit schleifender Ferse angehoben werden, dies kann auch aktiv gestreckt werden, offensichtlich unter Mithilfe der Schwerkraft, auch aktive Beweglichkeit im Sprunggelenk vorhanden.

Ab- und Adduktion in der Hüfte gelingt bei flektiertem Hüft- und Kniegelenk.

lm Bereich des rechten Beines ist offensichtlich ein Anspannen der Hüft- und Beckenmuskulatur möglich, jedoch keine sichtbare oder fühlbare Kontraktion derzeit im Bereich des Quadriceps oder distal.

Die Ärztin erscheint in Begleitung von zwei Pflegerinnen und Robert.

»Wie geht es Ihnen?«

Ich kämpfe ganz kurz mit mir selbst, dann kann ich aber nicht anders, ich sage: »Gar nicht, noch liege ich.«

Sie lacht, der Bann ist gebrochen.

»Na, wir werden Sie schon wieder zum Laufen bringen.«

»Bitte schnell«, sage ich, »ich bin zum New York Marathon angemeldet.«

Sie stutzt.

»Wann ist der denn?«

»Am ersten Sonntag im November.«

Sie schaut mich ungläubig an.

»Ich fürchte, heuer wird sich das nicht mehr ausgehen«, sagt sie kopfschüttelnd. »Sie haben eine wirklich schwere Verletzung, wir werden alles machen, was wir können, aber sie werden sehr viel Geduld brauchen.«

Dann erklärt sie mir die weitere Vorgangsweise.

»Heute akklimatisieren Sie sich einmal, für morgen bekommen Sie einen Therapieplan. Wir werden mit Physiotherapie und Ergotherapie beginnen, nach ein paar Tagen, wenn alles gut geht, fangen wir mit Krafttraining an. Morgen bekommen Sie auch einen Rollstuhl, dann können Sie sich im Haus fortbewegen.«

Pfleger Matthias stellt sich als mein Vertrauenspfleger vor. Wenn ich Probleme oder Fragen habe, kann ich mich jederzeit an ihn wenden. Er fragt mich, was passiert ist, ich erzähle ihm vom Unfall und dass er am fünfundzwanzigsten Hochzeitstag passiert ist. Er nimmt meinen Hinweis auf den fünfundzwanzigsten Hochzeitstag ohne Kommentar zur Kenntnis. Matthias fragt mich, was ich zum Frühstück will, es gibt Semmeln oder Brot, Marmelade, Käse und Honig, Saft, Kaffee oder Tee. Dann machen wie einen Speiseplan für das Mittag- und Abendessen für die nächste Woche, es gibt täglich mehrere Menüs zur Auswahl.

Er fragt mich, in welchen Abständen mich die Pfleger in der Nacht umdrehen sollen. Wir einigen uns auf einen Abstand von drei Stunden, ich werde versuchen, ohne Polster zwischen den Beinen zu schlafen. Ein echter Fortschritt zur Intensivstation, es geht voran. Dann fragt er mich, wann ich mich duschen will. Ich sage, am liebsten gleich in der Früh, am besten gleich nach dem Stuhlgang.

»Sie sollten sich aber schon jeden Tag duschen«, sagt er.

»Wo ist das Problem?«

»Sie werden nicht jeden Tag Stuhl haben. Es gibt sogenannte Stuhltage, wir werden einige Zeit brauchen, bis wir den richtigen Rhythmus haben, im Normalfall haben Sie dann jeden dritten oder vierten Tag Stuhl. Wir geben Ihnen ein Abführmittel oder ein Zäpfchen, dann können wir den Zeitpunkt des Stuhlgangs ziemlich genau kontrollieren.«

»Ich will aber selbstständig aufs Klo gehen, ich bin zu Hause jeden Tag aufs Klo gegangen, jedes Mal zur selben Zeit, plus minus 10 Minuten. Ich habe um sechs Uhr früh den KURIER aus dem Postkasten geholt und mich dann aufs Klo gesetzt. So will ich es haben, ausgenommen den KURIER natürlich. Das muss sich doch trainieren lassen. Was ist, wenn ich jeden Tag in der Früh aufs Klo gehe?«

»Dann werden wir Ihnen aber jeden Tag ein Zäpfchen geben müssen, von selbst wird der tägliche Stuhlgang bei Ihrer Verletzung nicht funktionieren.«

»Ich will das ausprobieren, das muss doch möglich sein, dass sich der Körper wieder daran gewöhnt. Können wir morgen damit anfangen?«

Wir einigen uns darauf, dass mich ein Nachtpfleger am Ende seines Dienstes auf die Toilette bringt und mir ein Zäpfchen gibt. Die Pfleger haben anschließend Dienstübergabe, es kommt die Morgenschicht. Nach der Dienstübergabe soll ein Pfleger oder eine Pflegerin kommen und schauen, ob alles geklappt hat.

Dann zieht mich Matthias an. Über die Beine zieht er weiße Stützstrümpfe, hauteng anliegend, nicht wirklich sexy.

»Wozu sind die Strümpfe?«

»Sie sollen eine Thrombose verhindern, Sie bekommen bis auf Weiteres auch jeden Tag eine Spritze. Wenn Sie wollen, können Sie sich die auch selbst geben.«

»Sicher nicht«, sage ich, »ich bekomme schon alle Zustände, wenn ich eine Spritze nur auf der anderen Straßenseite sehe.«

»Noch so einer«, sagt er, »Sie werden sich schon daran gewöhnen.«

Dann zieht er mir meine Trainingshose an.

»Wo wollen Sie die Spritze hin? In den Bauch oder in den Oberschenkel?«

»Ist mir egal, ich will nur nicht sehen, wenn Sie stechen.«

Am Nachmittag kommt Julia, sieht sich im Zimmer um und sagt, dass es schlimmer hätte kommen können, es schaut eh ganz gut aus, groß, Blick ins Grüne, nur ein Mitbewohner. Sie gibt mir ein Päckchen ungefähr 10 mal 15 und fünf Zentimeter hoch, eingepackt in Geschenkpapier, verschnürt mit einer dünnen Schnur in die Hand.

»Was ist das?«

»Ein Geschenk, wenn du es selbst auspacken kannst, gehört es dir«, antwortet sie und grinst listig.

Ich versuche die Masche wie gewohnt mit den rechten Fingern aufzumachen, die Schnur rutscht mir durch die Finger. Ich versuche es mit der linken Hand, diesmal kann ich an der Schnur ziehen, die Masche geht auf. Das Papier kann ich dann schon leichter entfernen, eine Schachtel mit einem Nokia Handy kommt zum Vorschein.

»Das ist toll, wie kommst du gerade auf das, das wollte ich ein paar Tage vor dem Unfall kaufen.«

»Du hast in der Intensivstation einmal im Schlaf davon gesprochen, ich habe mir gedacht, zu einer neuen Wertkarte kann ich dir auch gleich ein neues Handy kaufen.«

»Beug dich runter, damit ich dich küssen kann.«

»Erst wenn du die Schachtel geöffnet hast.«

Ich probiere es mit rechts, ich probiere es mit links, ich probiere es mit den Zähnen, ich fange wieder von vorne an, schließlich geht die verdammte Schachtel auf.

»Den Kuss hast du dir wirklich verdient«, sagt Julia und beugt sich über mich.

Ich nehme das Telefon vorsichtig aus der Schachtel, halte es so fest ich kann in der linken Faust, es rutscht mir nicht durch die Finger.

»Warte, ich ruf dich gleich an«, sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln. Sie nimmt ihr Handy aus der Handtasche, wählt, und ich höre die Toten Hosen:

»Steh auf, wenn du am Boden bist!

Steh auf, auch wenn du unten liegst!

Steh auf, es wird schon irgendwie weitergehn!«

Ich schaue sie ungläubig an.

»Wie hast du das gemacht?« frage ich.

»Erich hat angerufen und wollte wissen, wie es dir geht. Und da habe ich ihn gleich gebeten, dass er mir erklärt, wie ich das Lied von der CD in den Computer spielen kann.«

»Aber das ist ja nur ein Teil vom Lied.«

»Dann hat er mir gezeigt, wie ich das kürzen kann. Hast du gehört, wie es am Ende ausgeblendet ist?« sagt sie stolz.

»Und dann?« frage ich fassungslos.

»Dann hat er mir erklärt, wie ich es ins Handy spielen kann.«

Ich bin baff, ich kann sie nur noch verblüfft anstarren.

»Ich glaube, Erich braucht sein nächstes Gehalt für die Telefonrechnung, auf jeden Fall braucht er jetzt einen Psychiater«, lacht sie.

Ich glaube das sofort, meine Frau könnte ein Vermögen als Testerin von Stressbelastungen für Hotline-Mitarbeiter verdienen. Sie hat die Gabe bei einem Problem jemanden um Rat zu fragen und dann, statt zuzuhören, nach zirka 15 Sekunden der oder dem zu erklären, wie man das Problem wirklich lösen kann. Ich nehme mir vor, dass ich als Erstes mit dem neuen Handy Erich anrufe und die Rolle des Psychiaters übernehmen werde.

Der nächste Morgen. Ich bin seit fünf Uhr früh wach, nicht weil ich den Gang auf die Toilette nicht erwarten kann, sondern weil mein Zimmernachbar so schnarcht.

Wolfram, ein Pfleger kommt, stellt sich vor und hebt mich in einen Duschrollstuhl. Dieser unterscheidet sich vom normalen Rollstuhl vor allem durch zwei Sachen: Die Sitzfläche unter dem Hintern ist ausgespart, eine Öffnung, die sich bis vorne zieht. Und die Auflagefläche ist steinhart. Wo beim normalen Rollstuhl ein ungefähr sechs bis zehn Zentimeter dicker Schaumgummipolster ist, ist beim Duschrollstuhl harter, abwaschbarer Kunststoff. Wolfram rollt mich in die Toilette. Er zieht sich Gummihandschuhe an. Ich sehe, dass sie von der Firma Semperit sind, und muss lachen.

»Warum lachen Sie?«

»Ich habe Semperit Aktien, wenn ich jeden Tag aufs Klosett gehe, wird sich der Kurs wahrscheinlich verdoppeln.«

»Matthias hat mir bei der Dienstübergabe schon gesagt, dass Sie ein Lustiger sind. Behalten Sie sich Ihren Humor, sie werden ihn in den nächsten Monaten brauchen.«

»Warum Monate? Wie lange soll ich da bleiben?«

»Na, bei der Schwere Ihrer Verletzung schätze ich auf mindestens drei bis fünf Monate.«

Ich schlucke.

»Unmöglich«, sage ich ungläubig.

Wolfram schaut mich an.

»Haben Sie die Hautabschürfung an der Hand vom Unfall?«

»Ja, warum?«

»Wann war der Unfall?«

»Vor genau 14 Tagen.«

»Sehen Sie, und da ist noch immer eine Kruste auf der Hand. Und Sie haben eine Verletzung am Rückenmark, das ist schon etwas anderes als eine Hautabschürfung.«

Mir wird ganz anders. Zum ersten Mal realisiere ich, dass ich das Ganze kein Kinderspiel ist.

»Aber ich muss den New York Marathon laufen«, stottere ich.

»Wann?« fragt Wolfram.

»Am ersten Novemberwochenende.«

»Ich sagte ja schon, behalten Sie Ihren Humor. Diese Pointe war schon ganz gut.«

»Sie versuchen mir zu erklären, dass ich nicht laufen werde?«

»Ich wünsche Ihnen, dass Sie im November einmal um die Welt laufen werden, aber ich fürchte, realistisch ist nicht einmal ein Hundertmeterlauf.«

›Was weiß der schon‹, denke ich und sage: »machen wir weiter.«

Wolfram schmiert etwas Vaseline auf Mittel- und Zeigefinger der rechten Hand, bricht ein Zäpfchen aus der Verpackung, hält es kurz unter einen Wasserstrahl.

»Was ist das?«

»Lecicarbon-Zäpfchen. Sie entwickeln nach Einführen in den Mastdarm Kohlensäure. Die Kohlensäure fördert die Darmbewegung und erhöht die Entleerungsbereitschaft.«

Er geht in die Hocke.

»Das wird jetzt wahrscheinlich etwas unangenehm.«

Er greift zwischen meinen Oberschenkeln durch. Ich sehe an den Muskeln seines Unterarms, dass er etwas mit seiner Hand macht.

»War´s schlimm?«

»Ich habe überhaupt nichts gespürt. Was haben Sie gemacht?«

»Ich habe Ihnen das Zäpfchen in den Darm gesteckt.«

»Sicher?« frage ich. »Ich habe wirklich nichts gespürt.«

»Das kann bei Ihrer Verletzung sein. So«, setzt er fort, nachdem er sich die Handschuhe ausgezogen und die Hände gewaschen hat, »so, das Zäpfchen braucht zirka 20 Minuten, bis es wirkt. Ich muss gehen, wir machen jetzt die Dienstübergabe. In ungefähr 30 Minuten kommt ein anderer Pfleger. Schönen Tag noch.«

Er geht, ich bleibe sitzen. Ich schaue auf die Uhr. Acht Minuten, mir kommt es wie eine Ewigkeit vor. Ich schaue auf die Uhr. Zwölf Minuten. Gibt es die Dauer von zwei Ewigkeiten? Ich habe das Gefühl, dass etwas an der Uhr nicht stimmt. 16 Minuten, meine Beine verkrampfen sich, die rechte Wade beginnt, unerträglich zu schmerzen. 18 Minuten, der Schmerz lässt in der Wade etwas nach, dafür beginnen mich beide Oberschenkel zu foltern. Der Rechte verkrampft sich so, dass er in unregelmäßigen Abständen zu zucken beginnt. Will ich das wirklich jeden Tag über mich ergehen lassen? Ich höre einen leisen Platscher. War das jetzt Stuhl? 32 Minuten, eine fröhliche Stimme.

»Guten Morgen. Waren Sie erfolgreich?«

Eine neue Pflegerin, sie stellt sich als Etta vor.

»Ich glaube schon, ich habe etwas plumpsen gehört.«

»Na schauen wir mal.«

Sie beugt sich nach unten, blickt zwischen meinen Beinen in die Klomuschel.

»Na, das war eh schon ganz ordentlich, schauen wir, ob noch etwas drinnen ist.«

Sie richtet sich auf, zieht sich Handschuhe an, drückt etwas Vaseline aus der Tube, verschmiert sie auf den Fingern und beugt sich vor mir nieder.

»Was machen Sie da?«

»Einen Ampullencheck.«

»Einen was?«

»Ich schaue, ob noch Stuhl in Ihrem Darm ist, normalerweise kommt alles raus, aber nicht immer.«

Das ist mir jetzt aber wirklich peinlich, unwillkürlich versuche ich, die Oberschenkel zusammenzudrücken. Etta merkt meine instinktive Abwehrbewegung.

»Es tut nicht weh, aber sicher ist sicher, es hat keinen Sinn, wenn der Darm nicht leer ist.«

»Es ist nicht die Angst vor dem Schmerz, ich spüre eh nichts, es ist nur nicht lustig, wenn Sie mir den Finger in den Hintern stecken.«

»Ich fürchte, daran werden Sie sich gewöhnen müssen.«

Sie drückt meine Beine auseinander, ein paar Augenblicke später begutachtet sie ihren Finger.

»Na bitte, nichts mehr drinnen, fahren wir duschen.«

Die Duschkabine ist direkt neben dem Klosett. Etta zieht den Vorhang zu, duscht mich ab, nimmt reichlich Duschgel und beginnt mich zu waschen. Währenddessen fragt sie mich, warum ich hier bin. Ich erzähle ihr vom Unfall und dass er am fünfundzwanzigsten Hochzeitstag passiert ist. Sie sagt, dass ihr das mit dem Unfall leidtut, reagiert aber auch nicht auf den fünfundzwanzigsten Hochzeitstag. Sie trocknet mich ab und fragt: »Können Sie sich selbst rasieren und Zähne putzen?«

»Nein«, sage ich, »noch nicht. Ich kann die kleinen Griffe nicht halten.«

»Ihre Frau soll Ihnen einen elektrischen Rasierer mitnehmen. Über den Griff der Zahnbürste wickle ich Ihnen etwas Schaumstoff, das macht den Durchmesser größer. Morgen probieren Sie es selbst.«

Ich merke, sie ist eine Frau der Tat. Sie rollt mich wieder zum Bett und hebt mich vom Duschrollstuhl ins Bett. Obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe, bin ich ziemlich erschöpft.

»Guten Morgen, Ziggy Wojciechowski, ich bringe Ihnen das Frühstück.«

»Wozi, Wozicho, ähhh, ich glaube, ich habe Ihren Namen nicht verstanden«, sage ich.

»So geht es praktisch allen«, lacht der Pfleger fröhlich. »Wojciechowski. Sie können aber Ziggy sagen, Ziggy mit Ypsilon, das ist wahrscheinlich leichter«, lächelt er.

»Ziggy. Wie in Ziggy Stardust«, sage ich verträumt.

»Bitte?« schaut er mich verständnislos an.

»Ziggy Stardust, David Bowie.«

Ziggy runzelt fragend die Stirn.

»Das muss so um 1970, 1975 gewesen sein«, sage ich nachdenklich. »Sorry, das können Sie wahrscheinlich nicht wissen, da waren Sie ja noch gar nicht auf der Welt«, sage ich und komme wieder darauf, wie alt ich schon bin. »Wie auch immer, danke für das Frühstück. Das ist ja wie im Luxushotel.«

»Freuen Sie sich nicht zu früh«, lächelt er weiter, »das ist nicht Bad Schallerbach.«

Jetzt schaue ich ihn fragend an.

»Das hier ist kein Kururlaub. Sie werden ganz schön arbeiten müssen, damit sie wieder fit werden.«

»Deswegen bin ich ja hier. Das mit dem Luxushotel war eher wegen des Frühstücks gemeint.«

»Das ist eine Übergangslösung, bis Sie selbst essen können, dann fahren Sie in den Frühstücksraum. Bis dahin mache ich Ihnen das Frühstück. Soll ich Ihnen die Semmel streichen?«

»Bitte.«

»Honig auch? Oder Marmelade?«

»Weder noch, nur Butter, bitte.«

Eine Minute später hält er mir die fertige Semmel entgegen.

»Können Sie sie selbst halten? Geht´s?«

»Alles geht.«

Ich nehme sie mit beiden Händen und beiße ab. Beim dritten Bissen fällt sie mir auf die Bettdecke.

»Soll ich Sie füttern?«

»Nein es geht schon.«

Ich versuche die Semmel von der Bettdecke zu nehmen, kann sie aber nicht greifen. Schließlich nimmt sie Ziggy.

»Soll ich Sie nicht doch lieber füttern?«

»Früher verhungere ich. Es kann nicht sein, dass eine Semmel stärker ist als ich.«

Ziggy lacht und hebt die Semmel von der Bettdecke. Ich konzentriere mich und schaffe es, sie fertig zu essen, ohne dass sie wieder runter fällt. Na bitte, Wosp gegen Semmel, 1:0.

Während des Frühstücks erzähle ich ihm vom Unfall und dass er am fünfundzwanzigsten Hochzeitstag passiert ist. Ziggy nimmt den Hochzeitstag kommentarlos zur Kenntnis. Mir fällt langsam auf, dass der fünfundzwanzigste Hochzeitstag scheinbar nur für mich von Bedeutung ist. Das bestätigt sich auch in der Zukunft. Egal mit wem ich seit dem Unfall darüber gesprochen habe, es gab Kommentare zum Unfall oder zum Fortschritt der Rehabilitation, dass der Unfall am fünfundzwanzigsten Hochzeitstag war, war aber allen egal. Erst spät merkte ich einen gemeinsamen Nenner von allen, mit denen ich über den Unfall redete. Niemand war länger als maximal zehn Jahre verheiratet, die meisten sogar mindestens einmal geschieden. Meine Theorie ist, dass fünfundzwanzig Jahre verheiratet sein, für alle so unvorstellbar ist, dass ein fünfundzwanzigster Hochzeitstag für niemandem wirklich etwas bedeutet.

Ich bekomme meinen Therapieplan: ½ Stunde Physiotherapie, ½ Stunde Ergotherapie am Vormittag, am Nachmittag eine weitere halbe Stunde Ergotherapie. Was mache ich mit dem Rest des Tages? Ich frage die diensthabende Ärztin. Sie sagt, ich soll es langsam angehen, ich habe eine schwere Verletzung, wir müssen erst schauen, wie gut ich mit den Therapien zurechtkomme, dann können wir langsam zusätzliche Einheiten dazugeben, nur Geduld.

Herbert kommt in mein Zimmer. Ich merke mit Entsetzen, wie schnell die Akklimatisierung an das Rehabilitationszentrum erfolgt. Ich bin seit gestern hier und es ist nicht ›das‹ Zimmer, sondern bereits ›mein‹ Zimmer. Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber in vier Monaten werde ich in einem Lokal sitzen und sagen »Ich muss jetzt langsam nach Hause fahren« und dabei das Rehabilitationszentrum meinen. Herbert sitzt in einem Rollstuhl und hat einen zweiten, den er vor sich herführt. Er begrüßt mich, stellt sich vor und erklärt, dass das mein Rollstuhl ist, es ist ein Leihgerät, mein eigener muss erst bewilligt werden. Ich bekomme einen auf meine Bedürfnisse angepassten, der dann fix mir gehört.

»Ich brauche keinen Eigenen«, sage ich. »Ich werde nach Hause gehen. Ich werde gehen, ich werde niemals in einem Rollstuhl sitzen.«

»Die nächsten paar Wochen aber schon. Wenn Sie dann keinen eigenen mehr brauchen, umso besser.«

Matthias zeigt mir, wie ich aus dem Bett in den Rollstuhl komme. Er stellt den Rollstuhl neben das Bett, arretiert die Bremsen, klappt eine Armlehne an einer Seite des Rollstuhls nach hinten und legt ein Brett mit einem Ende auf den Rollstuhl. Das andere Ende des Bretts legt er auf das Bett. Das Brett ist zirka 70 Zentimeter lang, zirka 20 Zentimeter breit, nicht ganz einen Zentimeter dick und aus Kunststoff.

»Sie setzen sich jetzt im Bett auf und rutschen über das Brett in den Rollstuhl. Keine Angst, ich stütze Sie.«

»Ich will das ohne Brett machen«, sage ich, »helfen Sie mir bitte.«

»Sie sollten am Anfang den Transfer mit dem Brett machen, bis Ihre Beine wieder kräftiger geworden sind.«

»Meine Beine sind kräftig. Ich habe für den New York Marathon trainiert, ich will es ohne Brett machen.«

Matthias zuckt die Achseln, legt das Brett zur Seite und lässt das Bett mit der Fernbedienung so weit wie möglich nach unten. Ich setze mich im Bett auf und versuche mich so zu drehen, dass die Beine aus dem Bett hängen. Ein Kampf, den ich verliere. Matthias nimmt meine Beine, ich stütze mich auf seiner Schulter auf, gemeinsam schaffen wir die Drehung, die Beine hängen links aus dem Bett.

»Bleiben Sie auf mir aufgestützt und versuchen Sie sich nicht mit vollem Druck auf die Beine zu stützen.«

Er zieht mich vom Bett, meine Beine knicken sofort ein, ich hänge auf seiner Schulter. Matthias dreht mich auf den Rollstuhl, ich sitze. Matthias hebt meine Beine, klappt die Fußstütze des Rollstuhls nach unten und stellt meine Füße auf die Stütze.

»Wie war es?«

»Aufregend. Kann ich es doch mit dem Brett vom Rollstuhl zurück ins Bett versuchen?« frage ich.

»Ich denke schon, probieren wir es.«

Er hebt die Beine von der Fußstütze und stellt sie auf den Fußboden, dann klappt er die Fußstütze hoch. Matthias legt das Brett zwischen Bett und Rollstuhl.

»Zwei Sachen sind wichtig. Die Bremsen beim Rollstuhl müssen beide angezogen sein und die Matratze sollte gleich hoch mit dem Sitz des Rollstuhls sein, das macht das Rutschen etwas leichter.«

Ich sage, dass ich es alleine probieren will, er soll mich nur auffangen, wenn ich vom Brett runter kippe. Matthias nickt. Ich konzentriere mich und rutsche vorsichtig vom Rollstuhl auf das Brett. Zaghaft bewege ich mich weiter, schließlich sitze ich mit einer Gesäßbacke auf dem Rollstuhl mit der anderen auf dem Brett. Etwas später kauere ich im Bett.

»Großartig, ich bin überrascht, wie gut das geht. Können Sie die Beine ins Bett heben?«

Ich versuche es, verliere aber das Gleichgewicht. Matthias fängt mich blitzschnell auf.

»Das geht nicht.«

»Noch nicht.«

Ein Zivildiener führt mich im Rollstuhl zu meiner ersten Therapiestunde. 25 Meter bis zum Lift, mit dem Aufzug zwei Stockwerke tiefer, dann noch ungefähr 100 Meter bis zum Raum der Ergotherapie. Ich nehme mir vor, nächste Woche selbst zur Therapie zu gehen, es kann ja nicht sein, dass ich im Rollstuhl geführt werde.

Die erste Einheit in der Ergotherapie macht Spaß. Jeder Finger meiner rechten Hand wird von einer Therapeutin an einer Roboterhand befestigt. Dann bewegt sich jeder Kunststofffinger der Roboterhand aus der Beugung in eine Streckung und wieder zurück. Meine Finger werden mitbewegt, das heißt, abwechselnd gestreckt und gebeugt.

»Ihre Rückenmarksnerven sind durch die Quetschung, die Sie durch den Unfall erlitten haben, teilweise zerstört«, erklärt mir Susanne, meine Therapeutin. »Wir versuchen, dass die Impulse, die Ihr Gehirn an die Finger schickt, beziehungsweise die Impulse, die von den Fingern zurück ans Gehirn geschickt werden, über andere Nerven, die nicht zerstört sind, geleitet werden. Wenn es gelingt, können Sie Ihre Finger wieder gezielt bewegen.«

»Das Gehirn sucht eine Umleitung?« frage ich fasziniert.

»Genau. So könnte man es sagen.«

Nach einer halben Stunde kommt der Zivildiener wieder und bringt mich in einen anderen Raum zur Physiotherapie.

»Hallo, ich bin die Caro«, werde ich begrüßt.

Ich bin kurz sprachlos. Vor mir steht eine ungefähr 25 Jahre alte Therapeutin, 1,75 Meter groß, blond, langbeinig, gertenschlank. Sie könnte jederzeit als Fotomodell arbeiten. Ich habe noch nicht einmal mit der ersten Therapieeinheit begonnen und freue mich jetzt schon auf die nächsten 100.

Caro legt ein Leintuch über das Therapiebett und befördert mich mithilfe des Zivildieners vom Rollstuhl auf das ungefähr 2 mal 2 Meter große Bett. Sie fordert mich auf, den linken Fuß versuchsweise irgendwie zu bewegen, ich strecke ihn aus, das geht ganz gut. Wir probieren hintereinander alles Mögliche aus. Linken Vorfuß anziehen, Vorfuß nach unten drücken, linkes Bein anheben, linkes Bein ausstrecken. Ich kann alle Bewegungen durchführen, nicht perfekt, aber doch so, dass man mit etwas guten Willen Bewegungen erkennt. Das rechte Bein ist eine Katastrophe. Ich kann nur das Bein etwas ausstrecken, alle anderen Bewegungen sind nicht möglich.

»Mit dem rechten Bein geht nicht viel.«

»Noch nicht.«

Caro lacht.

»Noch nicht, stimmt. Wir werden das schon schaffen, nur Geduld, gleich morgen machen wir weiter.«

Ich bin verblüfft, die halbe Stunde ist wie im Flug vergangen.

Das Mittagessen wird wieder ans Bett geliefert, ich werde von einem Pfleger gefüttert, meine Finger haben zu wenig Kraft um das Besteck zu halten.

Am Nachmittag kommt Julia und bringt ein paar Bücher mit. Sie hat wieder mit dem Anwalt gesprochen, es gibt gute Nachrichten. Wir wohnen seit über 20 Jahren in unserer Wohnung, es ist eine Eigentumswohnung. Wir können also wahrscheinlich auf Kosten der Versicherung die Wohnung behindertengerecht umbauen lassen.

»Das wird billig«, sage ich, »wir brauchen eigentlich nur das Bad umbauen lassen.«

»Ja, in der Wohnung. Aber wir bekommen auch einen Aufzug.«

»Ich brauch keinen Aufzug, ich geh ganz sicher die Stiegen«, sage ich, ich glaube etwas aggressiv.

»Das glaub ich auch, aber wenn du doch einen brauchst, sagt der Anwalt, muss die Versicherung einen einbauen lassen.«

Dann erzählt sie, dass sie jetzt zum ersten Mal seit dem Unfall etwas Zeit hat. Sie hat mit Gott und der Welt telefoniert und auch stundenlang im Internet recherchiert. Da meine Rückenmarksnerven nicht durchtrennt sind, sondern nur gequetscht, ist die Chance groß, dass ich mich wieder halbwegs erhole. Wir sind uns beide einig, dass ein Leben im Rollstuhl keine Option ist. Das Minimum ist, dass ich wieder normal gehen kann. Ich erzähle ihr von meinen ersten Therapien, wir sind beide guter Dinge.

Abendessen gibt es wieder im Bett, es gibt kalte Platte. Ich esse die Käse- und die Schinkenscheiben mit den Fingern, schneiden kann ich sie noch nicht. Es tut gut ohne fremde Hilfe essen zu können.

Der nächste Morgen läuft ab, wie der erste. Stuhlgang, eigentlich Stuhlrollen, Zäpfchen rein, eine halbe Stunde warten, diesmal ist die Wartezeit etwas abwechslungsreicher, weil ich ein Buch mit dabei habe. Ampullencheck, Duschen, Frühstück ans Bett. Während des Frühstücks kommt die Chefvisite. Der Primar, zwei Ärzte, zwei Therapeuten, zwei Pfleger, großes Kino. Der Primar, ein netter, etwas älterer Herr, begrüßt mich sehr herzlich. Er fragt mich, wie es geht.

»Noch gar nicht.«

Er lacht, fragt mich, was ich mir als Heilerfolg erwarte.

»Dass ich den New York Marathon laufen kann,« sage ich.

Er stutzt und fragt mich, wann der Lauf ist.

»Am ersten Wochenende im November.«

»Da müssen wir uns aber Mühe geben,« sagt er ohne Reaktion.

Später erfahre ich, dass er schon vorgewarnt wurde, dass da ein scheinbar Komischer liegt. Die eine Ärztin flüstert dem Primar etwas ins Ohr.

»Sie wollen keinen Aufzug für Ihre Wohnung?«

»Nein. Ich gehe davon aus, dass ich im aufrechten Gang und ohne Stöcke von Ihnen nach Hause gehe.«

»Im aufrechten Gang, so, so«, sagt er und schüttelt den Kopf. »In welchem Stock wohnen Sie?«

»Im Dritten.«

»Selbst wenn Sie hier im aufrechten Gang, wie Sie sagen, nach Hause gehen, und ich halte Ihnen beide Daumen, dass Sie das schaffen, werden Sie sich beim Stiegen steigen sehr anstrengen müssen.«

»Ist mir klar. Ich will es nur gleich richtig angehen und mich nicht schon von vornherein auf einen Aufzug verlassen.«

»Gut, aber was ist, wenn es nicht so klappt, wie Sie sich das vorstellen?«

»Ich - werde - im - aufrechten - Gang - nach - Hause – gehen«, sage ich und betone jedes einzelne Wort. »Ich brauche keinen Aufzug!«

»Und an Ihre Frau denken Sie nicht?«

»Warum an meine Frau?«

»Ich nehme an, dass bis jetzt Sie die schweren Sachen oder von mir aus auch nur Getränkepackerl oder Flaschen rauf getragen haben.«

Ich nicke.

»Das wird ab jetzt aller Voraussicht nach Ihre Frau machen müssen. Und selbst wenn nicht, sie werden beide nicht jünger.«

›Was will er mir sagen? Werde ich wirklich nicht mehr zu 100 Prozent fit?‹

»Es war ein Verkehrsunfall, habe ich gehört«, sagt er nach ein paar Augenblicken Stille.

Ich nicke wieder.

»Ist die Schuldfrage schon geklärt?«

»Ja. Ich glaube schon. Ich bin auf einem Radweg gefahren. Mein Anwalt sagt, dass die Unfallgegnerin zu 100 Prozent schuld ist.«

»Dann bekommen Sie den Aufzug ohnehin von der Versicherung«, sagt der Primar. »Sind´s nicht blöd, sind´s nicht blöd«, wiederholt er. »Denken Sie an Ihre Frau und lassen Sie sich einen Aufzug einbauen.«

»Ich werde mit meiner Frau reden«, sage ich.

Der Vormittag vergeht mit Therapien. Nach dem Essen schalten wir den Fernseher im Zimmer an. ORF1 Baywatch. Schlanke, muskulöse, austrainierte Männer. Die Frauen ebenso und noch dazu mit entsprechender Oberweite. Was gibt es Besseres für zwei Patienten, die sich kaum bewegen können und ohne fremde Hilfe nicht einmal aus dem Bett kommen? Man kann entweder völlig verzweifeln oder die Schauspieler als Vorlage nehmen. Mir fällt ein, dass ich vor zwei Wochen genauso austrainiert war. Ich nehme Baywatch als Zeichen von wem auch immer und nehme mir fest vor nach dem New York Marathon zwei Wochen am Strand von Los Angeles anzuhängen.

Am Nachmittag erzähle ich Julia von Baywatch und dass ich zwei Wochen Badeurlaub an den Marathon in New York anhängen will. Sie sagt, dass sie sich darauf freut, aber dass Kalifornien im November zu kalt sein wird. Wir sollten den Urlaub eher in Florida machen. Ich sage, dass mir alles recht ist, dann frage ich sie, ob sie mit dem Primar gesprochen hat.

»Nein. Warum?«

Ich beschreibe ihr die Visite. Sie sagt, dass sie mit der Ärztin über unsere Lebenssituation, die Behandlung und die Heilungschancen gesprochen hat. Die Ärztin hat ihr gesagt, dass man jetzt noch nicht abschätzen kann, wie ich mich entwickle. Wir sollen aber zur Sicherheit auf jeden Fall planen, die Wohnung barrierefrei zu machen.

»Ich denke nicht daran«, sage ich, »ich will da wieder gesund nach Hause gehen.«

»Das wirst du. Aber überlege dir wenigstens den Aufzug.«

Ich lasse mir eine Hintertür offen.

»Wir warten einmal ab, was die Versicherung sagt. Gibt es schon einen Prozesstermin?«

»Nein, ich glaube, es gibt noch nicht einmal ein offizielles Unfallprotokoll.«

Ich schüttle den Kopf.

»Der Anwalt soll sich darum kümmern.«

»Apropos Anwalt. Die Rechtsschutzversicherung hat bestätigt, dass sie alle Kosten für den Anwalt übernimmt.«

Mir fällt ein Stein vom Herzen.

»Super. Dann habe ich ja genug Geld, dass ich dich zum Essen ausführen kann«, lächle ich sie an.

»Ich freue mich.«

»Ein bisschen wird es noch dauern«, sage ich, »aber ich arbeite daran.«

Es ist die dritte Nacht im Reha-Zentrum und die Erste von vielen Schlaflosen. Ich bekomme zwar Schmerztabletten und schlafe auch relativ zeitig ein, der Schlaf ist aber sehr unruhig und ich erwache bald wieder. Mein Zimmernachbar schnarcht, schnarcht, schnarcht. Ich versuche, das Mehrzwecktelefon zu erreichen. Es hat ein eingebautes Radio, aber, für mich momentan viel wichtiger, eine Ruftaste, mit der man die Pfleger rufen kann. Normalerweise hängt es über dem Bett, da ich aber nicht nach oben greifen kann, hat man es mir ins Bett gelegt. Jetzt liegt es leider am Fußboden, ich muss es im Halbschlaf aus dem Bett gewischt haben. Ich habe keine Chance, einen Pfleger zu erreichen, ich kann nur warten, bis wieder jemand kommt, um mich umzudrehen.

Ich versuche etwas zu finden, was mich vom Wahnsinnigwerden abhält. Ich bewege die Oberarme, rauf, runter, zur Seite, über den Oberkörper, so weit wie möglich aus dem Bett, das Ganze von vorne. Ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass nicht ganz zwei Minuten vergangen sind, seit ich mit den Bewegungen angefangen habe. So wird das Nichts. Wenn ich nur gehen könnte, ich würde den Schnarcher auf der Stelle erwürgen. Mein Hass schwenkt vom Schnarchen auf meine Hilflosigkeit. Ich versuche, mir wieder die kleinen Reparaturmännchen vorzustellen, die mein Rückenmark reparieren. Ich kann mich nicht konzentrieren, der Schnarcher gewinnt.

Die Rettung kommt, die Pfleger machen ihren Kontrollgang, unabhängig von meinem Umdrehtermin. Ich bitte, nein eigentlich winsle ich, um Schlaftabletten. Sie fragen mich, ob ich nicht lieber Oropax hätte. Ich sage, dass ich mir die Oropax mit meinen Fingern nicht in die Ohren stecken kann, ich will BITTE Schlaftabletten. Sie sagen, dass sie sich beim diensthabenden Arzt erkundigen werden. Keine fünf Minuten später kommen sie mit einer Tablette wieder, ich schlafe, bis man mich zum Stuhlgang weckt.

Berthold, ein für mich neuer Pfleger, kommt fröhlich in die Toilette, macht den üblichen Darmcheck. Er runzelt die Stirn, sagt, dass noch etwas im Darm sei. Er holt mit dem Finger Kot aus dem Darm. Es ist körperlich nicht unangenehm, ich spüre eh nichts, es ist nur absolut peinlich. Ich frage ihn, wie er das psychologisch schafft. Ich meine, es ist ja nicht jedermanns Sache aus fremden Körpern die Scheiße rauszuholen. »Das ist mein Job«, sagt er. »Man gewöhnt sich daran.«

Nach dem Frühstück kommt er wieder, er legt das Transferbrett auf die Matratze und den Rollstuhl.

»Ich rutsche selbst«, sage ich.

»Habe ich schon gehört. Ich bleibe nur zur Sicherheit neben Ihnen stehen.«

Mit der Fußstütze des Rollstuhls hilft er, alles andere mache ich selbst. Ich wechsle in den Rollstuhl und fahre weg. ICH FAHRE WEG??? Unwillkürlich habe ich an die Treibräder des Rollstuhls gegriffen und probiert, mit dem Rollstuhl wegzurollen, und es hat trotz meiner eingeschränkten Greiffunktion funktioniert.

»He, ich kann selbst mit dem Rollstuhl fahren.«

»Gut, dann brauchen wir ja keinen Zivildiener mehr. Schon einen EKG gemacht?«

»EKG?« Ich schaue ihn verständnislos an. »Einen EKG? Sie meinen ein EKG.«

»Nein, einen EKG.« Er lacht. »Eier Kontroll Griff.«

»Was, bitte, ist ein Eier Kontroll Griff?« frage ich perplex.

»Sie müssen aufpassen, dass die Hoden nicht den ganzen Tag zwischen den Oberschenkeln eingequetscht sind. Der EKG ist nichts anderes, als dass sie schauen, ob die Hoden zwischen den Schenkeln liegen. Wenn ja, sollten Sie sie nach oben ziehen.«

Ich ziehe mit der linken Hand den Bund der Hose weg. Tatsächlich, meine Hoden sind eingeklemmt, nur der Penis ist zu sehen. Ich greife mit der rechten Hand nach unten, kann aber die Hoden nicht greifen. Ich versuche, die Oberschenkel zu spreizen, sie bewegen sich keinen Zentimeter. Ich klemme meine rechte Hand zwischen die Oberschenkel und versuche mit einer Drehung der Hand die Schenkel auseinanderzudrücken. Keine Chance.

»Es geht nicht«, sagt Berthold.

»Noch nicht«, sage ich und ziehe die rechte Hand wieder hoch.

Berthold greift in meine Hose, drückt den rechten Oberschenkel etwas zur Seite und hebt meine Hoden hoch.

Zwischen den Therapien kommt Pflegerin Ulrike, sie will mich abwiegen. Ich rutsche wieder aus dem Bett, es geht schon besser. Mir fällt der EKG ein, ich überlege, ob er wirklich notwendig ist. Dann fällt mir Bernhards »Es ist mein Job« ein und ich frage Ulrike, ob sie den EKG machen kann.

»Selbstverständlich«, sagt sie, nimmt wie selbstverständlich die auch diesmal eingeklemmten Hoden und hebt sie hoch. Ich beschließe, dass ich meiner Frau nicht jede Einzelheit der Rehabilitation sagen werde. Wir fahren mit dem Rollstuhl auf eine Waage, der Zeiger springt auf 82,2 Kilo.

»Fast mein Idealgewicht.«

»Wir müssen noch die 15 Kilo, die der Rollstuhl hat, abziehen«, sagt Ulrike, »das sind dann rund 67 Kilo.«

»Das kann nicht stimmen, ich habe vor dem Unfall 83 Kilo gehabt, ich kann nicht in drei Wochen 16 Kilo abnehmen.«

»Wenn Sie wirklich 83 Kilo gehabt haben, dann haben Sie aber jetzt 16 Kilo weniger.«

»Unmöglich, ich war voll im Training, ich war sicher nicht fett, ich kann nicht so viel abgenommen haben.«

»Sie haben die Waage selbst gesehen. Sie haben sicher auch kein Fett, sondern Muskelmasse verloren. Ein Muskel, der nicht beansprucht wird, beginnt sich nach 48 Stunden zurückzubilden. Und Sie sind seit dem Unfall nur gelegen.«

Ich bin fassungslos.

Ich finde einen neuen Eintrag auf meinem Therapieplan, 10:00 bis 10:30, Stehpult. Ich fahre zur Physiotherapie. Das Stehpult ist ein Gerät aus Metallstangen, die ungefähr zwei Zentimeter Durchmesser haben. Auf zirka ein Meter 40 Höhe ist waagrecht eine gepolsterte Platte wie bei einem Rednerpult angebracht, auf Höhe des Gesäßes ist eine ebenfalls gepolsterte Platte, im rechten Winkel, also senkrecht, zur anderen. Sie ist an einem Scharnier befestigt und zur Seite geklappt.

Marietta, eine Physiotherapeutin, sie ist fast so groß wie ich, blond und genauso austrainiert wie ich noch vor einem Monat, klappt die Fußauflagen des Rollstuhls zur Seite, nimmt mich unter den Achseln, hebt mich hoch und sagt mir, dass ich mich mit den Händen auf das Pult stützen soll. Ich lege die Unterarme auf das Pult, blitzartig klappt sie die seitliche Platte hinter mein Gesäß und lässt eine Schnalle aus Metall, ähnlich wie bei einem Sicherheitsgurt im Auto, in ein Schloss einrasten. Ich stehe gebückt nach vorne gebeugt, aufgestützt auf den Unterarmen im Stehpult, kann nicht nach vorne fallen, weil da die Auflage für die Hände ist. Seitlich verhindern die Metallstangen ein Umfallen, von hinten sichert die Platte, die hinter meinem Gesäß befestigt ist.

»Wir fangen langsam an, versuchen Sie einmal, ob Sie fünf Minuten stehen können«, sagt Marietta. »Richten Sie sich langsam auf und versuchen Sie, ohne dass Sie sich abstützen, zu stehen. Wenn Ihnen schlecht wird, oder wenn Sie Probleme mit dem Kreislauf bekommen, sagen Sie bitte sofort Bescheid.«

Ich versuche mich gerade zu richten, ziehe die Hände etwas zurück, hebe den Oberkörper, bis ich senkrecht stehe. Langsam, langsam. Wird mir schlecht? Nein, noch ein Stück, alles in Ordnung, jetzt noch den Oberkörper etwas hoch, die Handballen auf das Pult, ein letztes Stück noch den Oberkörper in die Senkrechte, ich stehe. Ich stehe das erste Mal seit dem Unfall auf eigenen Beinen. ICH STEHE AUF EIGENEN BEINEN! Ich werde das Reha-Zentrum auf eigenen Beinen und im aufrechten Gang verlassen!

»Ich stehe«, sage ich zu Marietta.

»Schreien Sie nicht so laut, ich sehe es ja eh«, lächelt sie.

Ich sage es nochmal, diesmal ganz leise und andächtig: »Ich stehe.«

Ich sehe die Welt zum ersten Mal seit fast einem Monat, wie ich es mein Leben lang gewohnt war. Es ist verblüffend, wie man im Stehen, aus einer Höhe von 1,85 Meter, ein ganz anderes Sehgefühl als im Sitzen hat. Ich fühle mich wie auf dem Ausguck eines Schiffes.

Nach der ersten Euphorie merke ich, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich stehe nicht wirklich, ich spüre keinen Druck, kein Gewicht auf den Fußsohlen, ich habe keinen Kontakt zum Boden. Ich schaue nach unten, kann aber meine Zehen nicht sehen, weil die Auflagefläche im Weg ist.

»Kann ich bitte einen Spiegel haben?« frage ich Marietta.

Sie rollt einen ungefähr zwei Meter hohen und einen Meter breiten Spiegel vor mich. Ich sehe mich von der Seite im Spiegel auftauchen und schaue nach unten. Ich sehe beide Füße auf dem Boden stehen, spüre aber trotzdem mein Gewicht nicht. Sofort wird mir schwindlig. Ich schaue nach oben, mir selbst ins Gesicht. Das Schwindelgefühl vergeht. Ich blicke vorsichtig wieder nach unten, beide Schuhe stehen am Fußboden. Das gibt es nicht, ich sehe, dass ich fest am Boden stehe, warum spüre ich es nicht? Augenblicklich wird mir wieder schlecht. Krampfhaft schaue ich nach oben, prompt habe ich das Gefühl ein paar Zentimeter über dem Boden zu schweben,

»Geht es Ihnen nicht gut? Sie sind ganz blass. Wollen Sie sich wieder niedersetzen?«

»Nein«, krächze ich, »alles in Ordnung.«

Am liebsten würde ich mein ganzes Leben stehenbleiben, egal ob ich schwebe oder nicht, egal ob mir schlecht ist oder nicht.

Im Anschluss fahre ich einen Raum weiter zu Caro. Ich wechsle wieder aufs Bett, liege auf dem Rücken.

»Heute will ich den Vierfüßler probieren.«

Ich schaue Caro fragend an.

»Sie stützen sich auf die Unterarme und auf die Unterschenkel. Brust, Bauch und Oberschenkel sind in der Höhe. Geht das?«

»Alles geht«, sage ich und probiere mich auf den Bauch zu drehen. »Ähhh, vielleicht können Sie mir ein bisschen helfen«, bitte ich sie nach ein paar vergeblichen Versuchen.

Caro nimmt mich bei der rechten Achsel und Hüfte und dreht mich auf den Bauch. Ich stütze mich auf den rechten Unterarm, ziehe dann den linken nach und hebe meinen Oberkörper versuchsweise hoch. Der Rücken schmerzt etwas mehr als üblich, aber ich kann die Brust und den Bauch etwas vom Bett abheben. Ich versuche, das linke Bein anzuziehen. Ich probiere, versuche, bemühe und strenge mich an, egal, was ich mache, das linke Knie bewegt sich nicht.

Caro hebt meine Hüfte etwas hoch, ich starte einen neuen Versuch. Das linke Bein knickt im Knie ab, ich kann es etwas nach vorne ziehen. Caro nimmt mit einer Hand den Oberschenkel, zieht an und das linke Bein bildet einen rechten Winkel.

»Jetzt das rechte«, sagt Caro. »Ich hebe Sie wieder etwas hoch.«

Ich ziehe das rechte Bein an, versuche es parallel zum linken zu bekommen.

»Ist es schon oben?«

»Sie müssen es schon anziehen«, sagt Caro.

»Habe ich doch.«

»Es hat sich keinen Millimeter bewegt.«

»Da hab ich jetzt ein Problem. Ich spüre das Bein nämlich nicht. Ich hätte schwören können, dass ich es angezogen habe.«

»Wir machen es wieder zu zweit.«

Caro nimmt meine Hüfte fester und hebt sie hoch.

»Versuchen Sie mit mir gemeinsam das Bein anzuziehen. Geht das?«

»Alles geht«, schnaufe ich und falle reaktionslos um.

»Was war das?« lacht Caro.

»Umgefallen bin ich«, sage ich und keuche wie nach einem Halbmarathon.

»Ich bewege Sie etwas durch, dann versuchen wir es noch einmal.«

»Können Sie mir einen Spiegel herschieben? Dann kann ich sehen, was die Beine machen.«

Caro holt einen großen Spiegel und rollt ihn neben das Bett. Sie dreht mich auf den Rücken, bewegt meine Zehen, die Füße, die Beine.

»Noch mal«, sage ich und versuche mich auf den Bauch zu drehen.

Caro hilft mir, ich ziehe den linken Unterarm an, dann den rechten.

»Wir beginnen mit dem linken Bein.«

Gemeinsam gelingt es, das Bein anzuziehen. Ich liege auf den beiden Unterarmen und auf dem linken Knie.

»Achtung und jetzt das Rechte.«

Ich drehe den Kopf, sehe mich im Spiegel. Caro biegt das rechte Bein ab, dann zieht sie es nach vorne. Ich versuche mitzuhelfen kann aber nicht, weil ich das Bein nicht spüre. Caro schiebt, zerrt, schiebt, zerrt, schiebt und zerrt. Ich sehe im Spiegel, dass das Bein schließlich parallel zum linken liegt. Ich sehe mich, aufgestützt auf den Unterarmen, den Knien und den Unterschenkeln. Oberkörper und Bauch sind parallel zum Bett, Oberarme und Oberschenkel stehen im rechten Winkel zum Bett.

»Na bitte,« sage ich triumphierend, drehe den Kopf so, dass ich nach vorne schaue, und falle sofort wieder um.

»Das gibt es doch nicht«, schreie ich verzweifelt.

»Wo hapert´s?«

»In dem Moment, in dem ich nach vorne schaue, glaube ich, dass der Körper total nach rechts hängt, will nach links ausgleichen und falle um.«

»Das gestörte Gleichgewicht werden Sie länger haben, wahrscheinlich wird das aber besser. Nur Geduld. Wir haben noch etwas Zeit, wollen Sie es noch einmal probieren?«

»Na klar. Aber, bitte, stellen Sie den Spiegel diesmal vorne hin.«

Caro rollt den Spiegel vor das Bett. Die Prozedur beginnt von Neuem. Schließlich stehe ich wieder auf allen Vieren.

»Ich lasse Sie jetzt aus.«

»Okay«, sage ich, hebe vorsichtig den Kopf und schaue in den Spiegel. Ich sehe, dass Caro ihre Hände von meiner Hüfte nimmt. Sofort habe ich das Gefühl nach rechts zu kippen, sehe aber, dass mein Körper gerade bleibt, und kann den Impuls, mich als Ausgleich nach links kippen zu lassen, unterdrücken.

»Jetzt aber,« sage ich glücklich.

»Super. Versuchen Sie jetzt einmal das Gewicht, aber ganz vorsichtig und nur ein bisschen, zu einer Seite zu verlagern. Schauen Sie aber weiter in den Spiegel.«

Ich bewege mich etwas nach links, etwas nach rechts. Es geht problemlos. Ich werde übermütig, mache versuchsweise die Augen zu, reiße sie aber sofort wieder auf. Mit offenen Augen kann ich das Gewicht verlagern, kaum sind die Augen zu, verliere ich sofort die Orientierung.

»Wollen Sie sich selbst niederlegen, oder soll ich helfen?«

»Ich mache es selbst, ich glaube, ich habe da einen Trick gefunden«, sage ich, schließe die Augen und falle wie vom Blitz getroffen um.

»So war es aber nicht geplant«, sagt Caro erschrocken.

»Von mir schon«, lache ich erschöpft.

Auf dem Weg ins Zimmer sehe ich auf dem Gang einen Polizisten mit einer Patientin an einem Tisch sitzen. Am Nachmittag frage ich Julia, ob sie schon etwas wegen des Unfalls weiß. Sie sagt, dass sie am Vormittag mit dem Anwalt gesprochen hat. Es gibt noch kein Polizeiprotokoll, daher gibt es auch keine Verhandlung. Es ist alles in Schwebe, der Anwalt ist aber guter Dinge.

Ich bekomme Post. Ein Freund aus der Schweiz schickt mir ein Paket mit dem Hinweis »Was der kann, kannst du doch auch!«

Ich öffne das Paket, sehe ein Buch »Unterwegs in die nächste Dimension: Meine Reise zu Heilern und Schamanen« von Clemens Kuby.

›Schamanen und Heiler, na ja, wer es glaubt‹, ich jedenfalls nicht.

Trotzdem beginne ich, das Buch sofort zu lesen. Kubys Auseinandersetzung mit dem Thema Heilung begann bereits vor zwanzig Jahren, als ihn nach einem Sturz von einem Dach eine Querschnittslähmung zwang, sein Leben völlig neu zu betrachten. Die erste Diagnose ist: keine Chance auf Erholung. Seine erste bewusste Tat nach der Operation: Er reicht die Scheidung ein. Eigentlich will ich da bereits das Buch weglegen, lese aber dann trotzdem weiter.

Sehr offen und persönlich beschreibt Kuby, wie es ihm gelang – körperlich und psychisch auf dem Nullpunkt – im Dialog mit der Seele, die Selbstheilungskräfte so zu aktivieren, dass sich die Lähmung zurückbildete und die Ärzte von einem Wunder sprachen.

Das ist dann schon wieder eher etwas womit ich mich identifizieren kann. Mir fallen die kleinen Baggerfahrer und Schaufler ein, die sich um meine Rückenmarksnerven kümmerten.

Weiter im Buch. Für ein Filmprojekt reiste der Dokumentarfilmer nach seiner - von den Ärzten als Wunder betrachteten Heilung - zwei Jahre lang rund um die Welt zu den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen, begegnete zahlreichen Heilern und Schamanen und recherchierte Phänomene des Heilens, die uns normalerweise verborgen bleiben.

›Hmmm ...‹

Noch bin ich nicht so weit, dass ich an Wunderheiler und Schamanen glaube. Ich halte mich lieber an den Gedanken der Selbstheilung und glaube mehr an Ärzte, Therapeuten und Therapeutinnen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier im Reha-Zentrum in besseren Händen bin als in irgendeiner Bambushütte im Dschungel.

Am nächsten Tag werde ich zur Sozialberatung gebeten. Nach dem üblichen »Wie geht es Ihnen«, »Noch rolle ich, vielen Dank«, fragt mich die Beraterin, ob ich nicht einen Pensionsantrag wegen Berufsunfähigkeit stellen will.

»Warum?«

»Weil Sie wahrscheinlich nicht mehr arbeiten werden können.«

»Ganz sicher werde ich können«, antworte ich bestimmt.

Sie sagt, ich soll es mir überlegen, ich erwidere, da gibt es nichts zu überlegen, rolle aus dem Zimmer und fahre zur nächsten Therapie.

Marietta hilft mir wieder ins Stehpult. Sie rollt den Spiegel vor mich hin. Ich sehe mich am Boden stehen und plötzlich spüre ich auch das Gewicht meines Körpers. Ich spüre es zwar nur an der linken Fußsohle, aber immerhin. Bewusst verlagere ich mein Gewicht auf das rechte Bein. Weit komme ich nicht, weil ich ja durch die Metallstangen eingeschränkt bin. Und da, plötzlich, spüre ich mich auch auf dem rechten Bein.

Gewicht nach links, Kontrolle im Spiegel, Gewicht nach rechts, links, rechts. Ich spüre mich, New York, ich komme.

»Warum lachen Sie?« fragt mich Marietta.

Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich gelacht habe und sage: »Weil ich mit beiden Beinen auf dem Boden stehe und es noch dazu spüre.«

Voller Freude beginne ich zu experimentieren. Ich hebe die linke Hand von der Auflage, dann die rechte. Ich kippe sofort nach hinten, werde aber von der Platte hinter meinem Gesäß gehalten. Ich lege meine Hände wieder auf das Pult, ziehe mich nach vorne, stehe wieder gerade. Wieder hebe ich die Hände, vorsichtig, langsam, mit Konzentration. Ich stehe gerade und ohne dass ich irgendwo anstoße. Ein paar Sekunden gelingt es, dann kippe ich nach hinten weg. Jetzt weiß ich aber, wie es geht, ich starte sofort wieder einen neuen Versuch. Ich stehe länger, länger und noch länger. Ich strecke die linke Hand nach vorne, dann die rechte. Die linke nach links, die rechte nach rechts. Ich stehe. Ich strecke beide Hände nach oben und kippe sofort nach hinten. Noch einmal, diesmal langsamer. Ich stehe, beide Hände sind nach oben gestreckt, ich sehe mich im Spiegel. Langsam nehme ich die Arme nach unten, bewege sie nach hinten. Ich spüre wie sich meine Finger hinter meinem Rücken berühren. Ich nehme die Hände wieder nach vorne und muss mich auf dem Pult aufstützen. Ich bin völlig erschöpft, aber glücklich.

»Heute beginnen wir mit der Vojta Therapie.«

»Was ist das?« frage ich Caro.

»Bei der Vojta-Therapie werden beim Patienten in bestimmten Ausgangsstellungen und durch Druck auf spezielle Zonen am Körper angeborene Bewegungsmuster aktiviert. Durch wiederholte Aktivierungen können diese physiologischen Muster in das spontane Bewegungsverhalten des Patienten integriert und erworbene Fehlhaltungen und Bewegungsstörungen korrigiert werden«, zitiert sie auswendig aus dem Lehrbuch. »Kurz gesagt heißt das«, setzt sie fort, »dass durch gezielten Druck auf bestimmte Punkte beim Patienten die für spontane Bewegungen im Alltag benötigten unbewusst eingesetzten Muskelfunktionen, besonders an der Wirbelsäule, aber auch an Armen und Beinen, Händen und Füßen sowie im Gesicht, aktiviert werden.«

»Stellen Sie sich vor, ich bin ein Sechsjähriger und versuchen Sie es nochmal«, bitte ich sie.

»Ihr Rückenmark und damit Ihr zentrales Nervensystem ist verletzt. Damit sind manche Leitungen vom Gehirn zu den Muskeln unterbrochen. Ich versuche mit der Vojta-Therapie, dass wir Umleitungen in ihrem Nervensystem finden, durch die die Muskeln wieder angesteuert werden können.«

»Jetzt habe ich es kapiert, glaube ich. Wie mit meinen Fingern in der Ergotherapie«, sage ich und bin gespannt, was jetzt kommt.

Caro drückt, ich spüre zwar den Druck ihrer Finger, aber keine Reaktion. Ich bin enttäuscht, Caro ist aber zufrieden. Sie sagt, dass sie sieht, dass sich manche Muskeln bewegen. Wir werden ab jetzt Vojta dreimal die Woche machen, an den anderen zwei Tagen normale Physiotherapie.

Julia sagt stolz, dass sie alles für die Dreharbeiten für ein lange geplantes Imagevideo für einen langjährigen und anspruchsvollen Kunden organisiert hat. Die Dreharbeiten werden nächste Woche beginnen. Sie wird als Produktionsleiterin dabei sein. Sie hat ein mulmiges Gefühl, weil sie das noch nie gemacht hat. Ich tröste sie, sage, dass sie bis jetzt alles großartig gemacht hat und dass der Kameramann und alle anderen im Team alte Hasen sind und ihr sicher helfen werden. Sie sagt, dass ich endlich gesund werden und gefälligst wieder selbst arbeiten soll. Ich sage, dass ich hier arbeite wie ein Tier, jede Bewegung total anstrengend ist und ich am Abend völlig fertig bin.

»Du hast nicht mein Mitleid, aber meine Liebe«, sagt sie leise.

»Das reicht mir«, sage ich.

Am nächsten Tag betreut mich eine Praktikantin auf der Toilette. Sie steckt mir das Zäpfchen in den Darm und verabschiedet sich. Ich lese das Buch von Kuby. Nach ein paar Seiten höre ich etwas in die Muschel fallen, weiß aber nicht, was es ist. Nach der gewohnten halben Stunde kommt Berthold, grüßt wie immer fröhlich, nimmt die Handschuhe und stutzt.

»Oje, ist Ihnen das Zäpfchen raus gefallen?«

»Keine Ahnung, ich spüre ja nichts.«

»Schauen wir einmal«, sagt er und steckt mir einen Finger in den Hintern. »Ich fürchte, da ist noch alles drinnen. Trauen Sie sich den Tag so zu überstehen oder soll ich nochmal stecken?«

»Wie groß ist die Chance, dass es schief geht, wenn wir kein Leci mehr stecken?«

»Das kann man nicht sagen.«

»Dann stecken Sie mir bitte noch ein Leci rein«, sage ich seufzend.

»Dann müssen Sie aber wieder 20 bis 30 Minuten warten.«

»Besser als in die Hose gemacht.«

Er nimmt ein Zäpfchen, es folgt die übliche Prozedur.

»Wie kann das sein, dass das Zäpfchen rausfällt?«

»Wahrscheinlich war es nicht weit genug drinnen, man muss es so weit wie möglich im Darm nach oben schieben.«

»Wieder etwas gelernt.«

Was ich an diesem Tag noch lerne, ist, dass sich die Schmerzen, wenn man länger auf dem brettharten Duschrollstuhl sitzt, nicht addieren, sondern potenzieren.

Wieder finde ich einen neuen Eintrag auf dem Therapieplan. »11:00 bis 12:00« Krafttraining. Voller Tatendrang rolle ich in Richtung Kraftkammer. Vor der Kraftkammer ist am Gang ein Bereich mit mehreren Barren, wie ich sie aus der Schule kenne. Ein Patient steht in einem Barren, er hält sich mit beiden Händen an den Stangen an. Ich schaue, warte und wirklich: er macht einen Schritt, dann noch einen. Ich schwöre mir, dass ich auch bald hier stehe und gehe. Dann rolle ich weiter in die Kraftkammer.

Die Ausstattung macht einem Fitnessstudio alle Ehre. Hanteln, Stepper, Hometrainer, Seilzüge, alles ist da. Ich bekomme meinen Trainingsplan, es sind sechs Übungen. Ich will mit den Hanteln beginnen, rolle zur Wand, an der die Hanteln aufgereiht liegen, und nehme den Griff einer 3-Kilo Hantel. Ich kann sie keinen Millimeter bewegen.

»Die drei Kilo werden nicht gehen«, höre ich die Stimme von Sabine, die die Kraftkammer betreut.

»Noch nicht«, antworte ich mit meinem Standardsatz.

»Beginnen wir mit einem halben Kilo, ich lege Ihnen eine Manschette an.«

Ich schaue sie ungläubig an.

»Ich habe vor einem Monat täglich 150 Liegestütze gemacht.«

»Vor einem Monat. Sie werden sehen, dass das halbe Kilo schwer genug wird.«

Ich schüttle nur noch den Kopf. Sie legt mir um das linke Handgelenk ein Gewicht und befestigt es mit einem Klettband, dann befestigt sie dasselbe Gewicht an meinem rechten Handgelenk. Ich biege die Arme an den Ellbogen, hebe die Ersatzhanteln, es geht problemlos.

»Na, bitte«, sage ich zufrieden.

»Machen Sie es noch zehn Mal.«

Beim achten Versuch gebe ich völlig erschöpft auf.

»Machen Sie eine Pause, dann probieren Sie es wieder. Nach drei Einheiten wechseln wir vom Bizeps auf den Trizeps.«

Nach den ersten 45 Minuten in der Kraftkammer fühle ich mich als ob mehrere Dampfwalzen über mich gerollt wären. Ich kann kaum noch mit dem Rollstuhl in mein Zimmer fahren. Und trotzdem, kaum bin ich aus der Tür des Fitnessraums draußen, freue ich mich auf den nächsten Tag. Ins Bett komme ich heute nicht alleine, ich muss einen Pfleger bitten, dass er mir über das Rutschbrett hilft.

Ein neuer Therapieplan liegt auf meinem Bett. Morgens 7:30 Anziehtraining. Ich frage Susanne, meine Ergotherapeutin, was das ist.

»Na irgendwann werden Sie sich ja selbst anziehen wollen. Ich komme morgen vorbei und zeige Ihnen, wie das geht.«

Am nächsten Morgen, ich bin gerade aus dem Waschraum zurück, kommt sie in mein Zimmer. Sie zieht den Vorhang, der mein Bett vor den Blicken des Zimmernachbarn schützt, vor.

»Gehen wir es an.«

Ich sage, dass sie mir bitte die Stützstrümpfe anlegen soll. Die sind so eng, dass ich das sicher nicht selbst machen kann, alles andere würde ich gerne eigenhändig probieren. Sie stimmt zu und zieht mir die Strümpfe an. Ich drehe mich auf die Seite, nehme mit beiden Händen den rechten Oberschenkel, ziehe ihn hoch und halte das jetzt angewinkelte Bein mit der linken Hand am Knie. Mit der anderen Hand ziehe ich das rechte Hosenbein über den rechten Fuß.

»Na bitte, geht ja ganz leicht.«

Ich wende mich nach rechts, ziehe das linke Bein hoch und will das linke Hosenbein über den Fuß ziehen. Das Problem ist, dass das Hosenbein zwischen meinen Schenkeln eingeklemmt ist. Ich will die Hose zwischen den Beinen vorziehen, habe aber zu wenig Kraft in den Fingern. Ich drehe mich wieder zurück und lege das Hosenbein so, dass es bei der nächsten Drehung oben und nicht mehr zwischen den Beinen liegen wird. Es folgt wieder die Drehung nach rechts. Ich beuge mich mit dem Oberkörper nach vorne und tatsächlich: Ich kann das zweite Hosenbein über den Fuß ziehen. Nur wie geht es jetzt weiter? Ich habe zwar die Hose an, aber nur bis zu den Waden.

Ich versuche mich aufzusetzen, falle aber sofort zur Seite um. Ich ziehe das linke Hosenbein so hoch es geht und bekomme es bis übers Knie. Ich drehe mich auf die linke Seite und ziehe das rechte Hosenbein bis über das rechte Knie. Meine Therapeutin kann sich nicht mehr zurückhalten.

»So habe ich noch nie gesehen, dass sich jemand die Hose anzieht, bei Ihnen kann ich noch was lernen«, prustet sie heraus.

»Schauen Sie zu«, sage ich keuchend, »jetzt wird es interessant.«

Ich habe keine Ahnung, wie ich die Hose bis nach ganz oben bekommen soll, würde das aber nie zugeben. Ich liege noch immer auf der linken Seite, ziehe den linken Arm an und will mich seitwärts hoch stützen. Ich schaffe es auch ein paar Zentimeter, dann verlässt mich die Kraft, ich sacke sofort wieder nach unten. So geht es nicht. Ich drehe mich auf den Rücken. Ich ziehe mit beiden Händen den linken Fuß so weit es geht Richtung Gesäß, dann den rechten. Ich kontrolliere, ob beide Fußsohlen auf der Matratze aufliegen, hole einmal tief Luft und hebe probeweise das Gesäß. So müsste es gehen. Ich nehme mit beiden Händen den Hosenbund, konzentriere mich, hebe das Gesäß und ziehe blitzschnell die Hose nach oben. Mit meiner stärkeren linken Hand bekomme ich die Hose bis über die Hüfte, die rechte Hand ist zu schwach, die Hose rutscht zwischen den Fingern durch. Trotzdem, die Aufgabe ist zu 50% geschafft, ich weiß jetzt, wie es geht. Nach einer kurzen Verschnaufpause greife ich mit der linken Hand nach unten, hebe das Gesäß und reiße die Hose nach oben. Geschafft, japsend, aber stolz falle ich auf den Rücken.

»Haben Sie noch Kraft für das T-Shirt, oder soll ich Ihnen helfen?«

»Ich schaffe das schon, geben Sie mir nur noch eine Minute zur Erholung.«

Ich nehme meine Beine, drehe sie zur Seite und lasse sie über die linke Bettkante fallen. Dann stütze ich mich auf, bis ich sitze. Ich nehme das Leibchen und ziehe es über den Kopf. Ich stecke die linke Hand durch das Ärmelloch, dann die rechte. Das Leibchen sitzt bis zu den Brustwarzen, bildet dort einen Wulst. Ich greife nach oben und will es über den Bauch nach unten ziehen. Ich kann zwar den Stoff greifen, aber nicht anziehen, rutsche mit den Fingern immer wieder ab.

»Das gibt es nicht. Das ist ja nicht einmal eng, warum kann ich es nicht nach unten ziehen?«

»Sie haben noch immer zu wenig Kraft in den Fingern. Das ist ein bekanntes Phänomen bei Verletzungen, wie Sie sie haben.«

Ich ziehe nochmal, dann habe ich den Trick gefunden. Ich greife mit beiden Händen nebeneinander zur linken Brustseite, ziehe ein Stück, greife nach rechts, ziehe ein Stück, greife wieder nach links. Am Ende habe ich das T-Shirt wirklich und wahrhaftig angezogen. Erschöpft lasse ich mich nach hinten kippen. Ich liege im Bett und schnappe nach Luft.

»Gratuliere«, sagt Susanne. »Ich komme morgen zur Sicherheit noch einmal, ab dann brauchen Sie mich wahrscheinlich nicht mehr. Und Sie werden sehen, morgen brauchen Sie auch keine halbe Stunde mehr, jetzt wissen Sie ja, wie es geht.«

Ich bin baff. 30 Minuten um eine Trainingshose und ein Leibchen anzuziehen. In die Schuhe hilft mir eine Pflegeassistentin.

Der Zivildiener bringt einen neuen Therapieplan. Ich bin von 14:00 bis 15:00 zum Rollstuhltraining eingeteilt.

»Ich brauche kein Rollstuhltraining, ich will gehen, ich werde nicht mit einem Rollstuhl fahren«, sage ich zu Matthias, der mir das Frühstück macht.

Er schaut mich an.

»Ich hoffe für Sie, dass Sie wieder gehen werden, aber realistisch ist, dass Sie in der nächsten Zeit mit dem Rollstuhl fahren werden.«

»Ja, so einen ähnlichen Satz habe ich schon einmal gehört. Okay, hier im Haus. Aber ich werde niemals zu Hause mit einem Rollstuhl fahren. Ich werde ganz sicher gehen.«

Matthias wechselt übergangslos ins »Du«.

»Ich glaube es dir, aber sei gescheit. Mit dem Rollstuhl kommst du erstens ins Freie und zweitens machst du was für deinen Oberkörper, die Arme und deinen Rumpf und das ist ganz wichtig, wenn du dann einmal gehst.«

Ganz bin ich nicht überzeugt, beschließe aber, mir das einmal anzusehen. Um 14:00 komme ich zum Treffpunkt, ein paar andere Patienten warten schon, mit einigen Minuten Verspätung trudelt Angelo, der Sporttherapeut, ein. Er begrüßt mich und fragt mich nach meiner Verletzung.

»Ich habe vor ungefähr einem Monat einen Unfall gehabt und mir dabei das Rückenmark gequetscht.«

»Andere Verletzungen auch?«

»Nein, nur das Rückenmark gequetscht.«

»Auf welcher Höhe?«

»Keine Ahnung«, sage ich.

»Sie werden doch wissen, bei welchem Wirbel Sie die Quetschung haben?«

»Nein, das ist mir auch egal, mich interessiert nicht die Verletzung, mich interessiert nur, dass ich wieder gesund werde.«

Kopfschüttelnd geht Angelo zu einem anderen Patienten. Ich überlege kurz, ob mir das nicht peinlich sein sollte, ich habe wirklich keine Ahnung über die Details meiner Verletzung, mir fällt ein, dass ich auch noch keine Sekunde darüber nachgedacht habe oder einen Arzt gefragt habe. Ich bin so fokussiert aufs Gesundwerden, dass ich die Verletzung komplett verdrängt habe.

Schließlich sind alle Patienten anwesend, wir rollen ins Freie. Ich bin zum ersten Mal seit dem Unfall wieder unter freiem Himmel und in frischer Luft. Es ist warm, windstill, nur ein paar weiße Wolken sind am Himmel. Ideales Joggingwetter, ich muss schlucken.

Wir rollen gemeinsam auf einer Straße neben dem Gebäude, insgesamt sind wir drei Therapeuten und zehn Patienten. Bald löst sich die Gruppe auf, ich gehöre zu den Langsamen, versuche aber nicht der Letzte zu sein. Nach ungefähr einem halben Kilometer geht die Straße in eine leichte Steigung über. Die Steigung wird länger, meine Arme werden schwerer, mein Atem wird lauter. Schließlich kann ich nicht mehr, ich muss eine Pause machen.

Angelo stellt sich neben mich. »Geht es noch?«

»Alles geht. Nein, verdammt, es geht nicht mehr und wenn überhaupt, geht es nicht, wenn überhaupt dann rollt es«, fauche ich ihn frustriert an.

»Wollen Sie eine Pause machen?« fragt er und ignoriert meinen Ausbruch.

»Nein, wollen nicht, ich muss«, blaffe ich ihn an.

Ich hasse mich selbst, weil ich so schwach bin und meine Wut an ihm auslasse. Er dreht sich weg, geht hinter mich. Ich drehe mich mit dem Rollstuhl am Stand um und sage: »Denken Sie nicht einmal dran, mich anzuschieben.«

»Ich schiebe Sie sicher nicht an, außer, Sie bitten mich darum.«

»Das werden Sie nie erleben, lieber falle ich tot um.«

»Dann verstehen wir uns ja bestens«, sagt er und grinst.

»Tut mir leid, dass ich mich wie ein Arsch benommen und Sie so angeschnauzt habe, es ist nur alles momentan zu viel für mich«, sage ich nach ein paar Sekunden.

»Kein Problem. Das war das erste Mal, das ist ein Freiwurf. Beim nächsten Mal schnauze ich zurück.«

Seit dieser Antwort haben wir uns bestens verstanden. Langsam rolle ich weiter. Ich mache, im Gegensatz zu allen anderen, nur die sogenannte »kleine Runde«. Am Ende der Trainingseinheit treffen sich alle beim Haupteingang. Ich schnaufe wie nach zwei Stunden joggen.

»Wie war es?«

»Scheiße«, keuche ich, »ich hätte nie gedacht, dass das so anstrengend ist.«

»Das ist für Sie eine völlig neue Bewegung. Nach ein paar Tagen haben Sie sich daran gewöhnt.«

»Ich will mich aber nicht ans Rollstuhlfahren gewöhnen, ich will gehen.«

»Nun, es ist vielleicht ganz gescheit, wenn Sie beides können, wenn Sie dann einmal den Rollstuhl nicht mehr brauchen, umso besser.«

Mir fällt auf, dass ich trotz der Anstrengung nicht schwitze.

»Das kann bei Ihrer Art der Verletzung sein. Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht so unangenehm nach Schweiß stinken, die schlechte, dass das im Sommer gefährlich werden könnte.«

»Warum?«

»Weil der Körper die Hitze nicht abführen kann, wenn er nicht schwitzt und Sie dann eventuell einen Hitzschlag bekommen.«

»Dann fahr ich eben, wenn es heiß ist, nicht mehr beim Rollstuhltraining mit«, grinse ich.

»Im Sommer sind Sie schon so austrainiert, dass Sie gar nicht mehr ins Schwitzen kommen«, kontert Angelo und grinst zurück.

Ich will mich verabschieden, strecke ihm die rechte Hand entgegen und sehe, dass der Handballen und die Hautfalte zwischen Daumen und Zeigefinger praktisch nur noch aus Blasen bestehen. Ich schaue auf die linke Hand, sie sieht genauso aus. Scheinbar habe ich noch immer so viel Adrenalin im Blut, dass ich keine Schmerzen spüre.

»Sehen Sie sich meine Hand an«, rufe ich erschreckt. »Wo bekomme ich Handschuhe?«

»Ein echter Rollstuhlfahrer fährt ohne Handschuhe«, bekomme ich als Antwort.

»Ich will aber weder ein echter noch ein falscher Rollstuhlfahrer sein, ich will gar keiner sein, ich will gehen«, stöhne ich und spüre plötzlich die Schmerzen in den Händen.

»Du hast doch eine Kopie vom Aufnahmebefund bekommen?« sage ich und halte den Telefonhörer vorsichtig mit Daumen und Fingerspitzen.

»Ja?«

»Schau bitte im Internet nach, was das diese ganzen Ausdrücke bedeuten, bitte.«

»Warum?«

»Heute hat mich wer gefragt, was ich für eine Verletzung habe und ich habe ihm sagen müssen, dass ich keine Ahnung habe. Das war schon ein bisschen peinlich.«

»Ein bisschen? Ok, ich schaue, was ich finde.«

Zwei Stunden später ruft Julia zurück.

»Sorry, das hat etwas gedauert, im Internet war es etwas kompliziert. Ich habe dann einen Arzt angerufen.«

»Bist ein Schatz. Und, was habe ich?«

»Also, ›Cont.med.spin.reg.cervicalis‹ heißt, dass du eine Prellung des Rückenmarks im Halsbereich hast.«

»Sag mit was Neues«, sage ich und stöhne, weil mir der Telefonhörer auf den Handballen gerutscht ist.

»Was ist?«, höre ich Julia.

»Nichts, geht schon wieder. Und das Nächste?«

»›Stenosis columnae vertebr.cervic.op.‹ heißt, dass deine Halswirbelsäule verengt war und du operiert wurdest.«

»Auch nichts Neues.«

»Jössas, das ist der Aufnahmebefund, das müssen sie schreiben.«

»Ist schon gut. Und das Nächste?«

»›inkompl.Tetraplegie sub C VII ASIA B-C‹. Das wird jetzt etwas kompliziert.«

»Ich habe Zeit«, unterbreche ich.

»Sehr witzig. Also, ›inkomplette Tetraplegie‹ heißt frei übersetzt, dass du nicht komplett gelähmt bist. ›Sub C VII‹ heißt, dass das Segment C7 in deiner Halswirbelsäule noch in Ordnung ist und ab dem Segment C8 Lähmungserscheinungen vorliegen.«

»Hmmm, und das versteht du?«

»Es ist so, dass je nachdem auf welcher Höhe dein Rückenmark verletzt ist, verschiedene Teile deines Körpers gelähmt sind.«

»Kompliziert ...«

»Habe ich ja gleich gesagt.«

»Und Asia?«

»›ASIA‹ ist die Abkürzung von ›American Spinal Injury Association‹, die haben 1992 eine Klassifikation entwickelt, mit der sich die verschiedenen Formen der Querschnittlähmung einteilen und beschreiben lassen. Ich schick dir eine SMS mit einem Link, da kannst du dir alles selbst anschauen.«

Eine Sekunde später höre ich das Signal, dass eine eintreffende SMS signalisiert. Vorsichtig drücke ich die Taste, die die SMS anzeigt, meine Hand schmerzt wirklich höllisch.

›http://www.medmedia.at/medien/neurologisch/artikel/2010/02/9039_04-09_Die.php‹ sehe ich auf dem Display.

»Danke, angekommen. Ich schaue es mir später an. Und ›B-C‹?«

»›B‹ heißt, dass du keine motorische Funktion, aber Restsensibilität zumindest in den sakralen Segmenten hast ...«

»Hmmm ...«

»Und ›C‹, dass du Restmotorik unterhalb der Verletzung hast.«

»Und was heißt das jetzt wirklich?«

»Dass du Hoffnung haben kannst, dass es besser wird, aber der Arzt hat gesagt, dass du Geduld haben musst.«

Matthias kommt am nächsten Morgen ins Zimmer und sagt mit verschmitztem Lächeln, dass ich vom 5-Sterne Hotel auf 4-Sterneniveau downgegradet wurde. Ich schaue ihn fragend an.

»Ab heute gibt es kein Frühstück mehr ans Bett. Sie frühstücken jetzt im Speisesaal.«

»Warum?«

»Weil es Ihnen schon sehr viel besser geht und das ein weiterer Schritt zur Selbstständigkeit ist.«

Ich rolle in den Speisesaal. Es gibt fünf runde Tische, jeweils für ungefähr sechs Patienten. Auf den Tischen stehen Namenskärtchen. Ein Zivildiener fragt mich nach meinem Namen, sucht mein Kärtchen und führt mich zu meinem Platz. Es gibt eine Semmel, ein Weckerl, Butter und Honig. Neben der Tür steht ein Kaffeeautomat. Ich überlege, wie ich mit meinen Fingern und im Rollstuhl mit einer brühend heißen Tasse Kaffee vom Automaten zu meinem Platz komme und begreife, dass das unmöglich ist. Ich bitte den Zivildiener um einen großen schwarzen Kaffee und dass er mir die Semmel auseinander schneidet. Ich versuche, mir die Butter auf die Semmel zu schmieren, kann aber das Messer nicht halten, weil ich zu wenig Kraft in den Fingern habe. Er streicht mir die Semmel, »Nein, danke, keinen Honig«.

Inzwischen ist ein junges Mädchen an meinen Tisch gerollt und beginnt mit dem Frühstück. Ich sehe fasziniert zu. Sie klemmt das Messer so in die rechte Hand, dass der Griff auf Mittel- und Ringfinger liegt. Den Zeigefinger und den kleinen Finger legt sie über den Griff des Messers, so, dass das Messer durch die Spannung der Finger fixiert wird. Ich versuche es nachzumachen. Nach einigen Versuchen gelingt es, ich versuche augenblicklich, das Weckerl aufzuschneiden. Ich nehme es in die linke Hand, setze die Klinge an, schneide und rutsche sofort ab, voll mit der Schneide in den Zeigefinger der linken Hand. Normalerweise sollte ich jetzt einen ziemlichen Schnitt haben, ich bin aber unverletzt. Nach dem ersten Schreck prüfe ich die Klinge mit dem Daumen der linken Hand und sehe, dass sie eher stumpf ist. ›Selbstmordsicher‹, denke ich. Ich überlege, ob ich mir das Weckerl vom Zivi aufschneiden lassen soll, beschließe dann aber, die Butter in kleinen Stücken abzuschneiden und Biss für Biss aufs Gepäck zu schmieren. Mit dem zwischen den Fingern eingezwängten Messer geht das sogar ein paar Mal ganz gut, bald aber verkrampft sich die Hand, ich muss aufhören.

In der Ergotherapie erzähle ich von meinem Frühstückserlebnis.

»Na sehen Sie, es geht mit Riesenschritten vorwärts. Keine fünf Wochen nach dem Unfall und sie können schon wieder selbst eine Buttersemmel schmieren.«

Was für mich wie Hohn und Spott klingt - »Sie können schon selbst, ja wirklich selbst, eine Buttersemmel, ja wirklich eine Buttersemmel, schmieren, stellen Sie sich das nur vor« - meint meine Therapeutin als ehrliches Lob. Ich bin nicht sicher, ob ich mich freuen oder schreien soll.

Bei der Visite frage ich, wann ich in die Gangschule komme. Ich sage der Ärztin, dass ich mittlerweile problemlos 20 Minuten im Stehpult stehe, ohne dass ich mich anhalten muss oder dass der Kreislauf Schwierigkeiten macht.

»Nur Geduld, ich werde mit Ihrer Therapeutin sprechen.«

Und tatsächlich finde ich am Nachmittag einen neuen Therapieplan auf meinem Bett. 09:00 bis 10:00 Gangschule. Endlich. Ich rufe sofort Julia an und sage ihr, dass es morgen losgeht. New York rückt näher.

»Übertreib es nicht«, sagt sie.

Am nächsten Morgen treffe ich mich mit drei anderen Patienten bei den Barren vor der Kraftkammer. Es gibt drei Barren, die hintereinander aufgestellt sind. Ein Barren ist ungefähr drei Meter lang, insgesamt sind es also zirka neun Meter, die man zwischen den Stangen gehen kann. Zwischen den Barren und der Wand ist ungefähr ein Meter Platz, entlang der Barren ist an der Wand über die ganze Länge ein Spiegel. Am Ende des Barrens schließt an den Spiegel eine Sprossenwand an, sie ist ungefähr fünf Meter lang. Am Ende der Wand ist eine Mauer im rechten Winkel, auf ihr ist ein weiterer Spiegel montiert. Steht man im Barren, sieht man sich also links und frontal im Spiegel und kann seine Haltung kontrollieren.

Astrid, eine immer lachende Therapeutin, nicht ganz 1,70 Meter, mit rötlich getönten Pagenkopf, ungefähr 60 Kilo, wenn sie alle Taschen voller Kleingeld hat, und Ingrid, etwas größer, Typ harte Schale, weicher Kern, wilde braune Mähne, sportliche Figur und mit einer Bluse, die beträchtlicher Oberflächenspannung ausgesetzt ist, kommen ein paar Minuten später. Ich rolle zum Anfang des Barrens. Astrid hebt die beiden Holzstangen etwas hoch und fixiert sie neu, damit sie in einer für mich passenden Höhe sind. Ich arretiere den Rollstuhl, klappe die Fußstützen meines Rollstuhls weg, mittlerweile kann ich es selbst, greife nach den beiden Stangen und atme tief durch.

»Nur Mut, ich halte den Rollstuhl, es kann nichts passieren, wenn Sie sich wieder niedersetzen müssen.«

Ich drücke mich mit den Armen hoch, will mich mit den Beinen abstützen und falle sofort wieder zurück in den Rollstuhl.

»Warten Sie, ich helfe Ihnen, ja«, sagt Ingrid.

»Es geht schon.«

Ich versuche es mit Schwung, versuche die Arme auszustrecken, bevor ich zum Stehen komme, kippe ich aber wieder nach hinten und falle in den Rollstuhl.

»Machen wir es gemeinsam«, sagt Ingrid.

»Ich kann es schon«, stoße ich schnaufend hervor.

Im Spiegel sehe ich, dass sie den Kopf schüttelt und mit Astrid einen Blick wechselt. Ich rutsche im Rollstuhl so weit wie möglich nach vorne, ziehe das linke, das bessere Bein, mit der Hand etwas nach hinten, so, dass Wade und Oberschenkel fast einen rechten Winkel bilden, nehme die beiden Stangen, konzentriere mich und drücke mich mit aller Kraft, die ich habe, nach oben. Ich stehe. Vorsichtig lasse ich die rechte Hand los, dann die linke. Es funktioniert genauso wie im Stehpult, ich muss nur die Hände etwas zur Seite strecken, um die Balance zu halten, im Großen und Ganzen stehe ich aber sicher.

Ingrid stellt sich rechts neben mich, sagt mir, dass es gut ausschaut, ich soll einen Schritt probieren.

»Mach ich«, sage ich und bleibe wie einbetoniert stehen.

»Sie müssen die Hände zu Hilfe nehmen, ja, stützen Sie sich auf dem Barren ab.«

Ich greife nach unten, stütze mich ab und will den linken Fuß nach vorne stellen. Er bewegt sich keinen Zentimeter.

»Sie fallen nicht um«, sagt Ingrid.

»Ich weiß, aber mein Bein weiß es nicht.«

Ingrid kniet sich neben mich und nimmt meinen linken Fuß.

»Ich helfe Ihnen, ja, stützen Sie sich mit den Händen ab. Ja, und los geht es.«

Ich sehe nach unten, sehe, wie sie meinen Fuß hebt, und mache die Bewegung mit. Mein linker Fuß bewegt sich ungefähr zehn Zentimeter nach vorne. Ich mache den ersten Schritt seit meinem Unfall. Astrid kniet auf meiner rechten Seite. Sie nimmt den rechten Fuß, ich versuche ihn mit ihrer Hilfe zu bewegen, kann aber das Knie nicht abwinkeln oder das Bein aus der Hüfte heben. Astrid schleift den rechten Fuß über den Boden, Ingrid hebt den linken Fuß, Astrid schleift. Ich schnaufe wie eine Dampflokomotive und muss mich niedersetzen, weil ich keine Kraft mehr habe.

Diesmal sage ich es nicht laut, aber tief im Inneren weiß ich: New York ich komme! Ich raste eine Minute oder zwei, dann ziehe ich mich wieder hoch. Diesmal funktioniert es problemlos, ich stehe wieder.

»Den linken Schritt will ich selbst probieren, helfen Sie mir bitte nicht.«

Ich stütze mich am Barren ab, entlaste so weit wie möglich meine Beine, atme tief ein und tatsächlich: Der linke Fuß bewegt sich eine halbe Schuhlänge nach vorne.

»Es geht!« schreie ich, »es geht!«

»Super«, sagt Astrid, »gratuliere, beim Rechten helfe ich Ihnen wieder.«

Sie hebt den rechten Fuß hoch und setzt ihn etwas vor dem linken ab. Ich mache mit dem linken den nächsten Schritt, wieder zehn Zentimeter. Bevor Astrid den rechten danebenstellen kann, beginnt dieser unkontrolliert zu zucken. Ich verkrampfe mich mit den Händen an den Barrenstangen.

»Schnell, den Rollstuhl, ich falle!« schreie ich in Panik.

»Er steht hinter Ihnen, ja«, sagt Ingrid, »setzen Sie sich nieder.«

Ich schaue zur Seite, sehe den Rollstuhl im Spiegel hinter mir stehen und lasse mich nach hinten fallen.