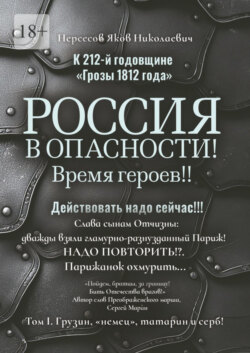

Читать книгу К 212-й годовщине «Грозы 1812 года». Россия в Опасности! Время героев!! Действовать надо сейчас!!! Том I. Грузин, «немец», татарин и серб! - Яков Николаевич Нерсесов - Страница 14

Очень длинный пролог «Грозы 1812 года»…

Оглавление***

Вскоре стало понятно, что попытка французского императора быстро разгромить врага не получилась!

А ведь это мог быть самый мощный из всех ударов – у него тогда еще не началось естественное распыление сил, которое вскоре последует – из тех, что он мог нанести в течение всей кампании!

В тоже время уже тогда выяснилась одна очень неприятная, но весьма легко прогнозируемая вещь!

Оказалось, что для форсированных маршей столь огромная Великая армия не приспособлена!

В общем, еще не было серьезных боев, а война начала принимать… серьезный оборот.

И как только большая ее часть заняла Вильно, то тут же обнаружилось, что ей нужен немедленный отдых и время для подтягивания тыловых служб. Дело в том, что сначала проливные дожди расквасили дороги в липкую жижу, в ней застревали орудия. Потом установилась жара, которую здесь в глубине континента, не смягчали привычные для европейцев ветры с моря. В неподвижном воздухе стояло марево, от зноя растрескалась земля. Жара «доставала» всех: сам император «спасался» от нее, принимая своих высших офицеров в… исподнем. Ветераны утешали молодежь лишь тем, что во время Египетского похода тоже было несладко.

Бескрайние, почти безлюдные просторы, по которым шла армия, подавляюще действовали на людей, привыкших торжественно маршировать среди гражданского населения, принимавшего их либо за освободителей, либо за завоевателей. Здесь их никто не встречал, а монотонный пейзаж нарушали лишь почтовые станции, да встречавшиеся на дороге убогие лачужки или непроходимые чащи хвойных лесов. И каждый следующий шаг по этим бескрайним равнинам уводил их все дальше и дальше от собственных домов, женщин и прочих радостей жизни.

Те из участников похода на Москву, которым посчастливилось вернуться домой, потом с ужасом вспоминали не только трагическое бегство из России, но и… победоносное наступление. Они проходили через заброшенные и сожженные деревеньки; никогда еще, даже в Испании, не видели они такой сплошной выжженной пустынной земли. Те испытания, которые пришлось им выдержать на этом пути, были неожиданными для большинства солдат Великой армии.

По ходу движения десятки тысяч сапог поднимали облака мелкой раскаленной пыли, которая лезла в глаза, забивала нос. Одни солдаты пытались спастись от этой напасти, обмотав головы платками. Другие, связав несколько веток, пытались использовать их как защитный козырек.

С первых же дней наступления возникли огромные проблемы с питьевой водой. Русская армия, отступая, портила пруды и колодцы. Даже казакам, идущим в арьергарде и прикрывавшим отступление, было трудно напоить лошадей и напиться самим. Преследующим их французским кавалеристам приходилось иметь дело уже с месивом из жидкой грязи. Если люди еще как-то это выдерживали, то кони – нет.

Помимо нехватки воды их убивала жара, выжигавшая траву и овес, столь необходимые для кормежки лошадей. К тому же, жаркие, знойные дни сменялись прохладными ночами. Это было непривычно для кавалеристов, для артиллерийской прислуги, для всех, кто во французской армии имел дело с лошадьми. Бесконечное, беспрерывное движение так утомляло солдат-кавалеристов, что получив возможность для недолгого отдыха, они засыпали мертвым сном. А между тем лошади, изнуренные жарким днем, требовали дополнительного ухода холодной ночью. Началось самое непредвиденное и страшное: массовый падеж лошадей ночью. Они гибли десятками, сотнями, причем, не только боевые кони – в регулярной кавалерии, но и тягловые лошади – артиллерийские и обозные.

Недаром командир гвардейской артиллерии, генерал Сорбье, кричал: «что нужно быть безумным, чтобы пускаться в подобные мероприятия!»

Высоко котировавшаяся в Европе французская кавалерия еще не «откинула копыта», но уже «захромала на все четыре ноги», т.е. процесс уже пошел.

…Между прочим, лучше всего охарактеризовал катастрофичность ситуации в наполеоновской коннице, блестящий кавалерийский генерал-кирсир Э. Нансути, по долгу службы знавший лошадей как свои пять пальцев: «Люди могут идти без хлеба, но лошади без овса – не в состоянии. Их не поддерживает в этом любовь к отечеству». Очень скоро ему стал вторить знаток России и ее плохо понимаемых цивилизованными европейцами «особенностей» Арман де Коленкур: «… Россия показалась нам такой неприступной страной, что термометр чувств, мнений и размышлений очень многих людей надо было искать в их желудках». Ничего не скажешь – доходчиво сказано…

Итак, конский падеж стал первой катастрофой Великой армии в России.

Она еще продолжала быстрое движение вперед, но артиллерия и обозы стали отставать. Нехватка орудий стала трагически сказываться во время боев, а из-за отставания обоза рацион питания солдат становился все более скудным. Тем более, что конский падеж сопровождался падежом среди… многих тысяч голов скота (живого мяса), который гнали интенданты Великой армии следом за ней.

Причем, начался он сразу после перехода через Неман.

Как известно, наполеоновская армия имела запас сухого провианта всего (примерно) на три недели, поскольку надеялась получить продовольствие и фураж для кавалерии у русских.

Но французы просчитались.

Так в Вильно, Брест-Литовске, Вилькомире и Великих Луках русскими были сожжены огромные продовольственные склады. Хотя из-за традиционного российского разгильдяйства и стремительного отступления какая-то часть провианта, все же, доставалась противнику. Если авангард еще как-то кормился, то остальная часть армии уже испытывала серьезный недостаток в провианте! Даже гвардия за неимением муки (зерна не осталось) стала готовить на кострах лишь скудные рационы пшеничного отвара вдобавок к еще оставшимся мясными пайкам.

В условиях угрозы голода солдаты принялись грабить местное население, в ответ оно стало уничтожать все, что могло быть полезным врагу. При остановках на ночлег в деревнях создавалось такое ужасное скопление войск, что солдаты просто не успевали восстановить свои силы. Когда мука и мясо все же оказывались под рукой, полковые пекарни и кухни не успевали их них готовить еду для такого огромного количества солдат.

Из-за голода в разношерстной наполеоновской армии началось мародерство и дезертирство. Никакие суровые приказы, последовавшие уже на 8-й (!) день после начала вторжения, вплоть до расстрелов на месте не могли не только прекратить это процесс, но даже приостановить его. Рассказывали, что из-за беспорядков в немецких частях вюртембергскую бригаду пришлось расформировать и раскассировать.

Возникшие большая нехватка продовольствия, болезни, мародерство, беспорядки в войсках, дезертирство, падение дисциплины грозили погубить огромную Великую армию в самом начале этой малопонятной для разноплеменной наполеновской армады войны.

Все эти малоприятные проблемы вынудили Бонапарта-полководца притормозить движение вперед, заставив Бонапарта-администратора (императора) задержаться в Вильно на целых 18 дней (очень большой срок для него, привыкшего к динамичному ведению войны на чужой территории) ради решения всех неотложных политических, социальных, хозяйственных вопросов, и упорядочивания действий всех соединений своей столь великой по размерам армии. Все это время пришлось ожидать пока подтянутся все маршевые батальоны и отставшие бесконечные фуры из тыла с обильнейшими запасами из колоссальных магазинов.

…Кстати, потом немногие из выживших участников Второй Польской кампании рассказывали, что уже тогда – в самом начале похода – только-только овладев Вильно, Наполеон вроде бы вдруг резко засомневался в целесообразности дальнейшего продвижения вглубь «страны чудес и непуганых медведей» в условиях начавшейся изнурительной жары. Свидетельством тому могла быть его брошенная сквозь зубы фраза кавалерийскому генералу Себастьяни: «Я не перейду Двины: хотеть идти дальше в течение этого года – равносильно идти навстречу собственной гибели!»

Не исключено, что в тот момент Бонапарт вроде бы мог вернуться к идее осуществить поход в Россию в течение двух-трех лет: сначала в 1812 году овладеть Литвой, устроить свой тыл и только в 1813 г. совершить бросок дальше на восток (на Москву?), а затем в 1814 г – пойти на Петербург либо – наоборот!?

В тоже время праздное времяпрепровождение такой огромной массы войск могло бы очень неблагоприятно сказаться на их боеспособности и было бы весьма трудно прогнозировать каково бы могло быть их состояние следующей весной.

Тем более, что стоять на месте и ничего не предпринимать могло бы показаться русскому самодержцу признаком слабости французского императора, а объявить о «досрочной» победе «по очкам» и попытаться вернуться домой, как того уже тогда в самом начале похода желала немалая часть его маршалата-генералитета и вовсе выглядело бы моветоном.

Впрочем, это всего лишь «размышления вслух» и пытливый читатель вправе сделать свои собственные предположения…