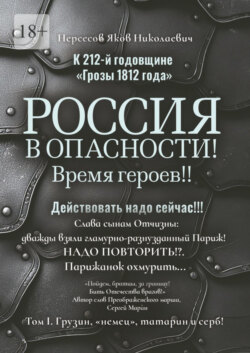

Читать книгу К 212-й годовщине «Грозы 1812 года». Россия в Опасности! Время героев!! Действовать надо сейчас!!! Том I. Грузин, «немец», татарин и серб! - Яков Николаевич Нерсесов - Страница 5

Очень длинный пролог «Грозы 1812 года»…

Оглавление***

Над Россией нависла грозная опасность.

Русские солдаты, офицеры и генералы не испытывали страха перед неприятелем и готовились дать ему достойный отпор.

В отличие от наполеоновских полчищ, собранных со всей порабощенной Европы, армия в России являлась практически однонациональной (не зря ее принято называть русской), исключения составляли уланские полки, где много было поляков, и полки национальных формирований иррегулярных войск – башкиры, тептяри, мещеряки (мишари), калмыки, крымские татары – малополезные в серьезных масштабных столкновениях в открытом поле, но незаменимые в разведке, преследовании и, конечно, диверсионно-«партизанской» войне, а также, в… грабежах и мародерстве.

В русской армии того времени была целая плеяда талантливых генералов – Барклай, Ермолов, Милорадович, Багратион, Раевский, Остерман-Толстой, Дохтуров, Коновницын, Неверовский, Кутайсов, Голицын, атаман Донского казачьего войска Платов, братья Тучковы и многие другие, чьи имена, к сожалению, не столь на слуху и знакомы лишь знатокам отечественной военной истории.

Все они мало в чем уступали французским военачальникам Бонапарта, имея богатый опыт боевых действий против наполеоновской армии, а кое-кто еще и со времен восхитительного Итальянского и драматического Швейцарского походов неистового старика Souwaroff, нагнавшего тогда страху на французское общество и показавшего ее полководцам, что русские особо хороши в ближнем бою, поскольку умеют «бесподобно наматывать на свои тульские штыки вражеские кишки», как на привычных им равнинах, так и в менее комфортных горах.

Теперь, когда воевать предстояло уже не на далекой чужбине, где все могло кончиться дипломатическим торгом или прочими «цивилизованными штучками», а на необъятных просторах России-«матушки», армия, охваченная патриотическими чувствами, была готова на великие подвиги.

…Между прочим, театром военных действий на европейской территории России станет огромное пространство от Немана и Западного Буга на западе до Москвы на востоке, от Риги на севере до Луцка на юге. В природно—географическом плане оно разделялось на две части районом Полесья, изобиловавшим лесами и труднопроходимыми болотами. Естественными оборонительными линиями на этом участке являлись реки: Неман, Западная Двина, Днепр и Березина. Особое стратегическое значение в качестве узловых пунктов приобретут Вильно, Минск, Борисов, Смоленск и Москва…

В 1810 г. военным министром России стал известный военачальник генерал Барклай-де-Толли. Он уже встречался и с Наполеоном, и с его маршалами на полях сражений и понимал причины постоянных побед французов.

Барклай считал, что русская армия сможет противостоять Наполеону только после существенных реформ. Он сделал все, чтобы провести их в кратчайшие сроки. С его именем принято связывать значительное увеличение армии. Численность гвардии, весьма поредевшей после «мясорубок» Аустерлица и Фридланда, где ее, отчаянно латая «дыры» и «бреши», бросали в самое пекло, была доведена до 12 отборных пеших и конных полков: ок. 15 тыс. пех. и ок. 5 тысяч кав. – всего примерно 20 тыс. чел., что отчасти соответствовало численности всей императорской гвардии Наполеона (Старой, Средней и Молодой), дошедшей в 1812 г. до Москвы.

По примеру французской армии были созданы постоянные крупные соединения – мощные корпуса и более маневренные дивизии. В каждый корпус входили две пехотные и одна кавалерийская дивизия, а также две артиллерийские бригады вместе с батареей на конной тяге.

Это позволяло корпусам самостоятельно действовать на поле боя.

Более сбалансированным стало соотношение в пехоте гренадер (крупных и мощных бойцов – главной ударной силы среди пехотинцев) к егерям (ловких и быстрых воинов – готовых на действия в рассыпном строю и на стремительные маневры с индивидуальным боем). Количество полков последних увеличилось.

Батальонные колонны окончательно признали основным видом построения для ведения боевых действий пехоты, которая стала истиной «царицей полей». С вооружения наконец сняли совершенно бесполезные в условиях новой боевой тактики алебарды.

Большая часть пехоты получила разработанные в 1808 г. тульскими оружейниками более современные мушкеты (за основу были взяты французские ружья образца 1777 г. и английские – 1794 г.) с уменьшенным с 19-мм до 17,8 калибром, менее тяжелые (не 5,16 кг а 4,46 кг), с наибольшей дальностью стрельбы в 300 шагов, максимальной эффективностью до 100 шагов и скорострельностью – 2 выстрела в мин. По весу, начальной скорости пули и кучности стрельбы они почти не уступали зарубежным аналогам.

Принятый на вооружение нарезной карабин по своим тактико-техническим данным мало отличался от французского: дальность – 1000 шагов, максимальная эффективность – 500 шагов. (По некоторым данным насыщенность наполеоновской армии нарезными ружьями была несколько ниже, чем в русской.)

Но в тоже время до конца провести перевооружение пехоты новым оружием не удалось (только на половину) и на вооружении у пехоты встречались ружья 28 различных калибров! Понятно, что обеспечить действующую армию таким разнообразием боеприпасов было затруднительно.

К тому же, недостатком оказалось использование старого штыка – более короткого, чем французские, и разработанного еще под старые, более длинные ружья, что особенно скажется при отражении атак вражеской конницы.

В целом, стрелковое вооружение русских было не намного хуже, чем у наполеоновских солдат, с учетом того, что среди них были не только французы, но войска многочисленных союзников Бонапарта со своим разнообразным (разноформатным) оружием.

Пехоты в русской армии было гораздо больше, чем конницы.

Считается, что русская кавалерия – кирасиры, драгуны, гусары и уланы – славилась в Европе своими лошадьми (лучше конский состав был только в английской армии), несколько уступая французам если не в характеристиках коней, то в их выучке и индивидуальном мастерстве всадников.

Большая заслуга в улучшении состояния конного парка принадлежит знаменитому командиру кавалергардов, генералу от кавалерии Андрею Семеновичу Кологривову (не путать с его младшим братом Алексеем С. Кологривовым – гвардейским пехотным генералом) и инспектору внутренней стражи генерал-лейтенанту графу Е. Ф. Комаровскому – участнику последних легендарных Италийского и Швейцарского походов А. В. Суворова.

При этом часть кирасир была переформирована в драгун, чьи функции были гораздо шире.

Роль кирасир оставалась прежней: являясь в какой-то мере аналогом гренадер в пехоте, им полагалась наносить таранный удар по сомкнутому пехотному строю. Наподобие рыцарской конницы, защищенные кирасами (у основной массы русских кирасир она прикрывала только грудь, но и не спину, как у их наполеоновских визави) и касками, кирасиры могли разбрасывать чужую пехоту, используя при этом вместо копья карабины, крепившиеся справа у бедра с помощью специального длинного кольца. При их максимальной дальности стрельбы в 200 шагов, а эффективности – лишь в 75 шагов, при атаке каре залп приходилось давать почти в упор, после чего кирасиры брали пехоту «в палаши».

Вооруженные длинными пиками, уланы оказались очень эффективны в сшибках с вражеской конницей, но в атаке на сомкнутые строи пехоты они никак не могли сравниться с КПД кирасир.

Огромную роль играла многочисленная иррегулярная конница – казаки, чья численность колебалась, редко опускаясь ниже 12 тыс. бойцов.

Многие кавалерийские полки имели собственные конные батареи мобильной артиллерийской поддержки.

Поскольку в отличие от русской кавалерии, наполеоновская конница использовалась, в первую очередь, как самостоятельная ударная сила на поле боя, то ее основу составляли кирасиры и карабинеры (у них не было кирас).

Именно Наполеон в ту пору возобновил использование тяжелой кавалерии для прорыва фронта и опрокидывания противника стремительной лобовой атакой и последующего развития успеха. Но для этого требовались большие (порой, огромные) массы такой кавалерии, способной продавить сомкнутый строй вражеской пехоты, обученной противостоянию неприятельской конницы. Несмотря на отменную выучку и вооружение наполеоновская кавалерия в силу ограниченных возможностей конных заводов Европы того времени обладала в среднем несколько худшим конским составом по сравнению с русскими.

Впрочем, это не сильно сказывалось при фронтально-таранном ударе на поле боя, где следовало просто смять и задавить врага конной массой.

В полевой артиллерии русской армии (12-ти фунтовые орудия средней и малой пропорций, 6-ти фунтовые пушки и ½ и ¼-пудовые единороги – нечто среднее между пушкой и гаубицей) действительный огонь превышал огонь стрелкового оружия в 6—10 раз (а максимальная скорострельность вдвое – до 9 выстрелов в минуту против 4 выстрелов в минуту), а это означало, что именно ее стрельба обеспечивала успех той армии, где она имелась в достаточном количестве.

Ее реформирование завершилось во многом благодаря усилиям выдающихся генералов-организаторов А. И. Кутайсова и незаслуженного хулимого в советской историографии А. А. Аракчеева, ситуация выглядела лучше всего.

…Сутуловатый и костляво-жилистый, со свирепым взглядом, большими мясистыми ушами и таким же нависающим над большим ртом носом, жестокий и скорый на расправу, генерал от артиллерии (1807), граф Алексей Андреевич Аракчеев (1769—1834) был очень влиятельным государственным деятелем в военном ведомстве России времен правления двух таких противоположных российских императоров, как Павел I и его сын Александр I. Его не очень жаловали «братья по оружию» и, тем более, за солдафонство и грубость не любили в светском обществе, считая «бульдогом, какой не смел никогда ластиться к господину, но всегда готовый напасть и загрызть тех, кои бы восприпятствовались его воле». Хорошо известна полуанекдотическая молва, гласившая, что Аракчеев якобы съедал… неугодные царю прошения, чтобы только не докладывать о них! Не случайно за его сиюминутную готовность решительно пресечь любую попытку неповиновения государю, он был удостоен императором девиза «Без лести предан» (переделанного в свете в «Бес лести предан»). С 1796 г. он – комендант Санкт-Петербурга, а в 1797—1799 гг. – генерал-квартирмейстер всей армии, в 1799 г. и с 1803 г. – инспектор артиллерии, принял деятельное участие в ее реорганизации, в 1808—1810 гг. – военный министр, с 1810 г. – председатель Департамента военных дел Государственного Совета. Будучи очень способным администратором, с отменной памятью, исключительной работоспособностью, исполнительностью и «собачьей преданностью» к особе монарха, за все время правления Александра I, Аракчеев пользовался его исключительным доверием, будучи единственным докладчиком по большинству ведомств. Со смертью своего повелителя и вплоть до своей кончины Алексей Андреевич Аракчеев жил преимущественно в личном имении…

Так же как и в большинстве европейских стран того времени, преобладающим типом полевой артиллерии в русской армии были маневренные 6-фунтовые пушки. Подвижность (быстрые транспортировка и развертывание) и эффективность ее средних калибров достигла очень высокого уровня и она стала большой силой русской армии. Дистанция убойного огня составляла: для снаряда – 860 м, а у картечи – 350. По удельной мощи (вес залпа на количество стволов) она вышла на первое место в мире. Мобильность и вес залпа артиллерийских батарей считались в русской армии более важными, чем дальнобойность и кучность, как следствие, артобстрелу на дальних дистанциях уделяли меньше внимания (пригодные для этого 12-фунтовые орудия большой пропорции из-за медленной транспортировки и трудностей с развертыванием на позициях остались только в крепостной и осадной артиллерии; на полях сражений из 12—фунтовок русскими применялись лишь орудия средней и малой пропорций), что весьма пагубно скажется в ходе Бородинского сражения.

В большей мере, чем французская, русская артиллерия ориентировалась на максимальную эффективность в ближнем бою в решительную фазу сражения (напрямую или в упор), чем на методичной стрельбе по площадям с максимальной дистанции, что опять-таки отрицательно скажется во время битвы при Бородино.

Тем более, что отчаянно смелый французский артиллерийский бригадир (дивизионным генералом он стал только в 1808 г.) Александр-Франсуа Юро Сенармон показал русским под Фридляндом (спустя несколько лет после своего «звездного часа» он погиб в Испании), как эффективна может быть артиллерия, если она стремительно маневрирует на поле боя. Тогда, постоянно меняя позиции вручную (сокращая дистанцию до критического минимума), его канониры нанесли левому флангу Багратиона громадный урон и по сути дела проломили русскую позицию, дав гренадерам Нея прорваться в тыл.

Ради повышения скорострельности и удобства заряжания зазор между ядром и стенками канала ствола делался у русских орудий большим, чем у французских пушек. К тому же, ствол легких пушек делался короче и картуз (снаряд, пыж и порох – «все в одном флаконе») заряжался проще и быстрее.

Правда, все эти «новации» имели оборотную сторону: все те же кучность и дальность стрельбы ввиду худшей обтюрации снаряда в канале ствола снижались.

Обычно батарейная рота снабжалась восемью 12—фунтовками средней и малой пропорций и четырьмя ½-пудовыми единорогами. Согласно штату легкой роте полагалось иметь восемь 6-фунтовых орудия и четыре ¼-пудовых единорога. Конная рота должна была насчитывать шесть 6-фунтовок и шесть ¼-пудовых единорога.

Всего русская полевая артиллерия к 1812 г. обладала прим. 1620 пушками с прислугой: 10 канониров для легкого орудия и 13 – на тяжелое.

Вторгнувшаяся в Россию наполеоновская армия была оснащена более разнофункциональной артиллерией, если, конечно, можно так ее охарактеризовать.

Ее 8-орудийные роты (6 пушек и 2 гаубицы) позволяли применять батарею по самым различным целям, хотя это и усложняло управление ее огнем и снабжение боеприпасами.

Корпусная артиллерия состояла из батарей (12-ти и 8-фунтовых пушек и гаубиц большого калибра) способных вести обстрел врага с больших дистанций и подавлять неприятельскую артиллерию.

Дивизионная артиллерия (как правило, это были 6-ти и 4-фунтовки вместе с гаубицами среднего калибра) применялась для непосредственной огневой поддержки на исходных позициях.

Четырех-орудийные батареи полковой артиллерии комплектовались легкими 3-х и 4-фунтовками для непосредственного сопровождения атакующей пехоты и ведения огня напрямую чуть ли не с колес.

Из-за большого количества на число всех орудий в армии, трех- и четырех-фунтовых пушек артиллерия Наполеона по огневой мощи выглядела слабее русской, уступая по весу залпа примерно на четверть.

В то же время наличие значительного количества тяжелой дальнобойной артиллерии, способной работать как по целям, так и по площадям с максимальной дистанции, несомненно, делало ее очень опасной во всех «форматах» и фазах сражения, а не только накоротке или в упор.

Правда, преимущество Наполеона в 80 тяжелых орудий (12-фунтовые пушки и 8» гаубицы), превосходящих по мощи сильнейшие русские орудия, надо было еще уметь реализовать в полевых условиях. Эти мощные орудия из-за своей малой мобильности и низкого процента попаданий на больших дистанциях многим тогда казались малоэффективными на поле боя.

Так в русских войсках в сражениях отказались от 12-фунтовок большой пропорции, равных 12-фунтовым французским («грибовальским») пушкам и даже чуть превосходившим ее модификацию. А вот французский император был совершенно противоположного мнения и умел с помощью своих выдающихся артиллерийских генералов на полях сражений наглядно «валить врага» выверенным дистанционным огнем своей дальнобойной тяжелой артиллерии.

Тем более, что если для Бонапарта-артиллериста по образованию (и по призванию!) артиллерия давно была «Богом Войны», то в русской армии она еще только-только начинала говорить своим громоподобным басом в полный голос и на ходе Бородинской битвы это, к сожалению, скажется, правда, лишь отчасти.

Уровень подготовленности среднего состава офицерского звена царской армии все же оставлял желать лучшего, за исключением артиллерийских и гвардейских полков. Но в целом, русские офицеры отличались большой личной храбростью, нередко выручавшей их на поле боя в сложных ситуациях.

А вот штабные, транспортные, интендантские и медицинские службы русской армии сильно уступали в этом наполеоновским, особенно, в медицине.

Русское оружие того времени было относительно высокого качества и по своим характеристикам не уступало французскому.

И, все же, мощностей собственного российского производства не хватало для удовлетворения всех потребностей армии. Недаром некоторые полки и даже дивизии были вооружены английскими или австрийскими ружьями.

В целом, по своим технико-военным данным армия России не отставала от армии Франции.

…Между прочим, несмотря на все своевременные тактические и организационные преобразования русская армия оставалась типичной армией феодальной монархии, т.е. крепостной, ограничивавшей возможность повышения армейского контингента – в год по одному рекруту с 500 крепостных душ. За период с 1805 по 1812 гг. Россия трижды воевала с «Буонапартией», а также с Турцией и на Кавказе и, понесла огромные потери в обученных солдатах (по мнению Наполеона – лучшей по рядовому составу русская армия была во время войны 1805 г.) и нуждалась в систематическом пополнении молодыми неопытными, непривыкшими к тяготам войны рекрутами, которых приходилось сразу включать в строевые части. В этой ситуации боевые качества сильно снижались. Как результат русская армия начала XIX в. постоянно испытывала серьезный недобор в «высококачественном пушечном мясе» для ведения войны по-новому – динамично, наступательно, большими хорошо укомплектованными и обученными корпусами. Вынужденные постоянные наборы рекрутов для войн с Наполеоном (норма увеличилась сначала до 4 рекрутов, а затем и до 8 рекрутов с 500 душ, причем дважды в год!) не вызывали особого воодушевления среди помещиков, терявших лучшую часть рабочей силы. И все же, несмотря на все эти меры, создать армию, равную по численности наполеоновской (вернее, интернациональной), так и не удалось…