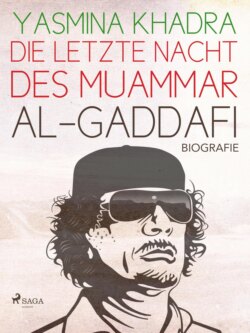

Читать книгу Die letzte Nacht des Muammar al-Gaddafi - Yasmina Khadra - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

3

ОглавлениеIn der Zwischenzeit hat man mein Zimmer gereinigt, die Fenster mit Zeltplanen verhängt und mir eine Art Nachtleuchte improvisiert: eine von einer Autobatterie gespeiste Taschenlampe.

Unter dem Sofa, auf dem ich schlafe, habe ich ein Goldarmband gefunden, das einem kleinen Mädchen gehört haben muss. Ein hübsches, filigran ziseliertes Schmuckstück mit einer kalligraphischen Inschrift auf der Innenseite: Für Khadija, meinen Engel und Sonnenschein. Ich hätte gern gewusst, wie Khadija wohl aussehen mochte und habe alle Schubladen und Regale durchsucht. Doch nirgends ein zurückgelassenes Foto, nicht der kleinste Hinweis auf die Familie, die in diesem Haus gelebt hat, abgesehen vom Bildnis des Vaters, oder Großvaters, im Wohnzimmer. Ich habe versucht, mir das Leben vorzustellen, das die spurlos Verschwundenen bis vor Kurzem in diesen vier Wänden geführt haben mochten. Bestimmt waren es wohlhabende Leute, die ein behütetes, liebevolles Dasein führten, mit einer warmherzigen Mutter und glücklichen Kindern. Was hatten sie sich zuschulden kommen lassen, das ihre Träume so schlagartig zunichte machte? Hatte ich doch weder Anstrengung noch Mühen gescheut, damit der Herzschlag des libyschen Volkes im Rhythmus froher Tage, fröhlicher Feste und freudiger Hoffnungen pochte und kein Tag ohne Kinderlachen, begleitet von Engeln und Sonnenschein, verging.

Ich sah die Bedrohung mit Siebenmeilenstiefeln auf uns zumarschieren, erkannte gnadenlos deutlich die mordsmäßige Gier der Thronräuber und Schmarotzer, denen beim bloßen Anblick der Reichtümer meines Territoriums das Wasser im Munde zusammenlief. Welche Alarmglocke hätte ich läuten sollen? Vergebens hatte ich die arabischen Herrscher gewarnt, diese vollgefressenen Partylöwen, die nur Ohren für das Gemaunze und Geschmeichel der von ihnen Abhängigen hatten. Vollständig waren sie in Kairo versammelt, aufgereiht wie die Hühner auf der Stange, einander argwöhnisch beäugend, die einen arrogant unter ihrer Herrscherkrone humorloser Patriarchen, die anderen zu einfältig oder borniert, um seriös zu erscheinen. Unter ihnen Neuankömmlinge, die sich schon am Ziel wähnten, Operettenpräsidenten, unfähig, sich ihres bäurischen Instinkts zu entledigen, Petrodollar-Emire, simsalabim aus dem Turban gezaubert, Sultane, eingepackt in ihre Phantomgewänder, unverkennbar angewidert von den Reden, die da endlos und wie auf Knopfdruck geschwungen wurden. Warum waren sie überhaupt gekommen? Alles, was nicht ihre Privatschatulle betraf, war ihnen doch ohnehin reichlich egal. Damit beschäftigt, sich die eigenen Taschen zu füllen, merkten sie weder, dass die Welt sich in schwindelerregendem Tempo veränderte, noch dass sich am Horizont Gewitter zusammenbrauten, die in naher Zukunft losbrechen würden. Das Unglück ihrer Untertanen, die Verzweiflung der Jugend, die Verelendung ihrer Völker waren die geringsten ihrer Sorgen. Überzeugt, von schlechten Zeiten verschont zu bleiben, verwalteten sie, wie man so sagt. Und außerdem hatten sie ja nichts zu befürchten, da sie weder Wirbel verursachten noch sich querstellten.

Beim letzten Gipfel der Arabischen Liga hatte ich sie gewarnt, während sie sich hinter ihrem herablassenden Lächeln versteckten: Was Saddam Hussein passiert war, drohe ihnen nicht minder. Alle hatten sie mich hinter vorgehaltener Hand ausgelacht. Und Ben Ali, mein Gott! Ben Ali ... dieser Waschlappen im Kaids-Kostüm, der im Schutz seiner Schergen die Muskeln spielen ließ und sich wie ein Pfannkuchen vor dem letzten der Emissäre des Westens platt machte! Er saß mir direkt gegenüber mit seinem puterroten Gesicht, das vor lauter Anstrengung, sein unbändiges Lachen zu unterdrücken, krebsrot angelaufen war. Ich amüsierte ihn. Ich hätte die Rednertribüne verlassen und ihm ins Gesicht spucken sollen.

Dieser erbärmliche Ben Ali, dieser Stenz, der so stolz auf seinen Wohlstandsschmerbauch war und zufrieden, sein Land dem Meistbietenden in den Rachen zu werfen. Ich konnte ihn ohnehin noch nie riechen, diese manierierte Qualle. Ich mochte weder seinen Haarschnitt noch sein Nullachtfuffzehn-Charisma.

Ich war an jenem Abend bei Saif al-Islam.

Ich spielte in einer Ecke des Wohnzimmers mit meinem Enkelsohn.

Saif stand vor dem Fernseher, die Arme vor der Brust gekreuzt, und starrte fassungslos auf das Spektakel auf seinem Großbildschirm. Die Demonstrationen in Tunis wurden immer heftiger. Die Massen waren entfesselt, und in den Gesichtern stand blanker Hass. Schaumgeifernde Münder forderten den Tod. Die Polizisten stoben wie Ratten vor dem unaufhaltsamen Vorrücken des Volkszorns auseinander. Weder der Aufruf, Ruhe zu bewahren, noch das Tränengas vermochte die Menschenflut einzudämmen.

Ich widmete dem Tumult in Tunesien nur wenig Aufmerksamkeit. Gewiss freute ich mich zu sehen, wie Ben Ali von seiner blökenden Schafherde in die Enge getrieben wurde. An jenem Abend war es an mir, mein unbändiges Gelächter im Zaum zu halten, während er mit bebender Stimme sein Volk beschwor, brav nach Hause zu gehen. Ich genoss es, ihn derart in Panik zu sehen. Seit seiner haarsträubenden Inthronisierung wusste ich, dass er Gipfel immer nur erklimmen würde, um desto tiefer zu fallen.

Ein Gangster, in den Rang eines Rais erhoben! Ich schämte mich fast, ihn als Amtskollegen zu haben.

Plötzlich klatschte Saif ungläubig in die Hände.

»Er ist geflohen ... Ben Ali hat sich aus dem Staub gemacht.«

»Was hattest du denn erwartet, mein Sohn? Dieser Typ ist doch weiter nichts als eine Made im Speck. Der würde noch den Furz einer Kuh für einen Schuss aus dem Karabiner halten.«

»Das ist doch nicht möglich!«, erregte sich Saif, heftig schluckend. »So geht das doch nicht. Er kann doch nicht einfach so die Fliege machen!«

»Wer sich nicht im Sattel halten kann, für den ist es immer an der Zeit, die Fliege zu machen.«

Saif konnte es nicht fassen. Er schlug weiter die Hände zusammen, empört und zugleich verblüfft von der Geschwindigkeit, mit der der Rais die Arena geräumt hatte.

»Der macht uns allen nur Schande. Er hat kein Recht, die Flinte ins Korn zu werfen. Ein arabischer Staatschef hängt seinen Burnus doch nicht so mir nichts dir nichts an den Haken. Dieser Waschlappen demütigt uns alle miteinander.«

»Mich nicht.«

»Verdammt! Er hält doch die Zügel in der Hand. Er braucht doch nur die Stirn zu runzeln, damit wieder Ordnung herrscht. Was macht denn eigentlich seine Polizei? Und die Armee?«

»Was Majoretten üblicherweise so machen.«

»Was für ein Skandal für einen Staatenlenker!«

»Er war noch nie ein Staatenlenker, Saif. Er war ein gemeiner Zuhälter, der sich einen bourgeoisen Anstrich gab und immer auf dem Sprung war, sich beim geringsten Anzeichen von Ärger aus dem Staub zu machen. Jeder Taschendieb hat mehr Ehre im Leib als er.«

Saif hatte ohne Unterlass weitergeschimpft.

Ich aber nahm wieder meinen Enkelsohn auf den Arm und kehrte dem Fernsehen den Rücken zu.

Ich fand die Araber mit ihren Revolten schon immer ziemlich ätzend – ähnlich wie diese Berge, die kreißen und dann doch nur eine Maus gebären.