Читать книгу Соловушка НКВД - Юрий Мишаткин - Страница 4

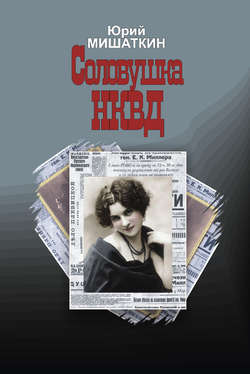

Соловушка НКВД

Глава первая

Солистка Его Величества

ОглавлениеЦветут тюльпаны синие

В лазоревом краю,

Там кто-нибудь на дудочке

Доплачет жизнь мою.

А. Ремизов

1

В большой и дружной семье она была последышем. Мать родила семерых, но выпестовать, поставить на ноги, отправить в большую жизнь смогла лишь пятерых.

Радостей в детстве испытала мало, больше было всякой работы по дому, на огороде, в поле. Ласковость матери Акулины Фроловны скрашивала многое, помогала не горевать, забывать об усталости, недоедании, о чем спустя вереницу лет, простившись с уличным прозвищем, вспомнила:[1]

Бывало, сидит моя мать за прялкой и тихо поет, а у самой слезы. Пела она для себя, уходила печаль песни, а я, бывало, выбегу на поляну в вешний день, осмотрюсь кругом на Божий мир, и нахлынет вдруг на душу пресветлая радость, и зальет сердце счастьем. И не знаешь, откуда такое счастье взялось, кого благодарить, какими словами – душа возликует, и сама зальешься радостной песней. А слушают только цветики-травы, светлый простор да птицы щебечут, точно наперегонки славят Того Деятеля Радостей, кто наполняет всю вселенную такой красотой…

Полные хлопот дни начинала в потемках и завершала с заходом солнца, когда ноги от усталости не держали, подгибались, спина не разгибалась, руки каменели, в рот не лез кусок хлеба. Добредя до палатей, валилась точно убитая на лоскутное одеяло. Но услышав за окнами переборы гармошки, вскакивала (куда девалась усталость?) и тайком от матери, сестер убегала на пустошь, где молодежь лузгала семечки, перешучивалась, парни ходили гоголем, девки жеманились.

Наконец все рассаживались на пригорке под кривой березой. Гармонист играл пару-другую прибасок (наигрышей) и переходил к спевке.

Старшие подруги подталкивали Дёжку, дескать, не тушуйся, покажи на что способна – голос ангельский. И младшая дочь государственного крестьянина (в дореформенные времена такие считались свободными, жили на казенных землях, платили ренту) отводила тоскующую по песне душу:

Рассыпался дребен жемчуг, рассыпался,

Подсыпался к красным девкам, к карагоду —

Поиграйте, красны девки, поиграйте,

Пошутите вы, молодушки-молодые,

Приударьте во ладони, приударьте,

Чтоб ревнивые жены выходили,

За собой молодых мужей выводили…

На пустоши все застывали: чистый сильный голос завораживал парней и девушек. Много лет позже повзрослевшая Дёжка довольно часто вспоминала милое сердцу Винниково и песни Курского края:

Хорошо радоваться и горевать с песней наедине, но еще лучше стоять вот так перед толпой и рассказывать людям про горькую долю-долюшку горемычную, о том, как «гуляюшка-голубок, сизы крылья, перья голубок» подслушал тоску девичью, что отдают за постылого…

Стоило умолкнуть, как молодежь, не сговариваясь, в один голос требовала петь еще, и девчушка с пухлым лицом, черными, как спелые ягоды черники, глазами не отказывала.

Ой да на речке, на реченьке,

На пенечке, на камушке,

На беленьком самородушке

Селезень косицы вьет,

А утица купается, серым щеголяется…

Дёжка любила слушать церковный хор в соседнем Осташково – вместе с хоровым пением в сердце входила неуемная радость. А возвращаясь из церкви, неизменно сворачивала в рощу Липовцы, где березы казались невестами в подвенечных нарядах.

Вы комарики-комарики мои,

Комарушки-мушки маленькие,

Всю ночку на лужочку провели,

А мне, молодой, спокою не дали…

Пела, и голос улетал за рощу, холмы, заставлял умолкать и слушать лесную живность, вроде промышляющего в чащобе филина…

Маленький концерт Дёжка завершала песней про спешащего на ярмарку ухаря-купца. В роще, без свидетелей, пелось легко, песни взмывали к небесам и отзывались эхом… Днем из-за нескончаемых работ по хозяйству для песен не находилось времени, как и для учебы, поэтому девушка проучилась в церковно-приходской школе лишь три года, всю жизнь писала с ошибками, не могла проверить приходящие из магазинов счета, правильность гонораров, начисление налогов – все это перепоручала другим, то ли мужу, то ли антрепренеру.

Как-то ранней весной, не дотянув до пятидесяти лет, в одночасье преставился отец Василий Абрамович. Прощаясь с усопшим, мать неутешно причитала:

– И на кого покинул нас, сирот? Как теперь прикажешь одной выводок дочерей поднимать, с хозяйством управляться? Неужто придется с сумой по миру пойти, подаяние просить?

Наплакавшись у гроба и свежей могилы, мать била у киота поклоны Николаю Угоднику, жаловалась на ожидаемую нищенскую полуголодную жизнь, просила совета, помощи и заступничества. И святой на старой, от времени потемневшей иконе внял мольбе – вскоре одна из дочерей вышла замуж и уехала в Киев, другую приняли на работу в красильную мастерскую, третья стала подпаском, за труды получала молоком, сметаной, маслом, четвертая оставалась при матери, а пятая, Дёжка-Надя, твердо решила идти в монастырь.

– Не плети чепуху! Выбрось блажь из дурной головы! Зачахнешь среди монашек иль со свету сживут. За монастырской стеной вовсе не рай, а почти каторга; изволь от зари до заката спину гнуть, как на барщине. Ко всему прочему будешь поститься, неделями, а то месяцами на одном хлебе да воде сидеть, ты же любишь вкусно поесть – от курятины за уши не оттащишь, – увещевала Акулина, но Дёжка стояла на своем.

– Не отговаривайте, маменька, желаю не в роще петь, а в церкви – ничего великолепнее ихнего хора не слышала. Когда гостила в Киеве у сестры, целые дни проводила в храме, не могла наслушаться, как под святыми сводами звучали гимны.

– Погубишь молодую жизнь в монастыре! Схватишься, да поздно станет!

Девушка не поддалась на уговоры.

– Тут горбачусь на поле и в огороде, а в монастыре стану трудиться на Боженьку, лишь ему поклоны бить.

Мать махнула рукой и повела Дёжку в ближайший, в восемнадцати верстах от Винниково монастырь Коренная пустынь, куда богомольцы из многих краев шли поклониться лику Знамения Божьей Матери.

Над монастырским собором плыл чистый и мощный колокольный звон – было воскресенье. Дёжка замерла с открытым ртом. Мать с дочерью узнали, что необходим вступительный взнос за постриженье, затем надо выдержать трехлетнее послушание.

– Вместо денег, которых нет, примите пятерку гусей, мешок гречки и две шали из козьего пуха – сама связала, – предложила игуменье мать.

За глухой монастырской стеной все оказалось совершенно не таким, как мечталось. Среди монашек, послушниц царили жадность, наушничество, воровство, соперничество, гуляли сплетни, случались даже драки. Отрадой стали церковные праздники, и еще ярмарки, куда девиц в черных косынках посылали торговать писанками, ладанками, просвирками, крестиками, собирать в кружки подаяние. На ярмарках все ходило ходуном, пело и плясало, если ссорились, то ненадолго. От разложенного на прилавках товара разбегались глаза, хотелось приобрести и то и другое, примерить сарафан, кокошник, попробовать пирожок с зайчатиной и невиданные финики, винные ягоды, грецкие орехи.

Однажды под вечер в кругу ровесниц Дёжка затянула одну из любимых песен – плач про неразделенную любовь полюбовницы князя. Игуменья послушала и изрекла:

– Больше такое непотребное похабство не желаю слышать. Будешь петь другое, пойдешь в церковь хористкой, раз Бог не обидел голосом и слухом.

Спустя много лет Плевицкая призналась:

И зачем я выросла, лучше бы так и остаться мне маленькой Дёжкой, чем узнать, что и тут, за высокой стеной, среди тихой молитвы копошится темный грех, укутанный, упрятанный. Лукава ты, жизнь, бес полуденный…

2

В церковном хоре пела недолго, виноват в том был цирк, прибывший в Курск и установивший на Георгиевской площади шатер с ареной, лавками для зрителей. В городе запестрели афиши, приглашающие поглазеть на паноптикум, панораму кораблекрушения, громадного питона, зебру, верблюда, пони, акробатов, фокусника, силачей, глотателя огня – факира, танцующих лошадей.

В первый день гастролей цирка Дёжка сменила черное одеяние на цивильную кофту, юбку, выскользнула за ворота и стремглав бросилась на площадь.

Представление настолько заворожило, что к концу его ноги сами привели Дёжку за кулисы.

Грузный, страдающий одышкой хозяин цирка пил квас, вытирал шею платком. При виде малорослой девчушки мсье Мишель (он же Мойша Шварц) ни о чем не спросил – все было ясно и так.

– Вижу, желаешь служить у меня. Сколько лет исполнилось?

– Шестнадцать, – еле слышно произнесла Дёжка.

– По виду меньше, впрочем, сие не столь важно. Что умеешь?

– Петь.

– У меня надо танцевать на коне, ходить по канату, летать на трапеции. Явилась не по адресу, ступай в летний театр, там дают концерты, поют, играют балалаечники и ложкари.

На следующий вечер Дёжка была возле театра с большой у кассы афишей с белозубой, ослепительной красоты женщиной в расшитом сарафане и кудрявым парнем с балалайкой.

Билет на галерку стоил двугривенный. Дёжка поднялась по крутой лестнице под самую крышу, прижалась к барьеру балкона.

Раздался третий звонок. В люстре погасли лампы. Грянул невидимый оркестр. Пополз вверх занавес.

У Дёжки сдавило дыхание: на сцене в два ряда стояли парни и девушки, все разодетые, как на афише. Из-за кулис вышел плюгавый дядька, встал перед хором, взмахнул руками – и полилась песня. Тотчас девушка забыла про монастырь с его строгим уставом, о неизбежном наказании за уход в город, настолько взяла в плен песня в профессиональной обработке, с аккомпанементом…

Когда концерт подошел к концу и все зрители покинули театр, одна лишь Дёжка продолжала сидеть на галерке – ноги точно приросли к полу.

– Уснула аль некуда идти на ночь глядя? – спросила уборщица.

– Мне б работу получить, на любую согласна, лишь бы петь, – призналась Дёжка.

– С этим ступай прямым ходом к хозяйке хора и музыкантов. Не пугайся, что с виду грозная – душу имеет добрейшую. Коль приглянешься – возьмет, а нет – от ворот поворот.

Александра Владимировна Лилина в свое время была запевалой, солировала, позже стала хормейстером, дослужилась до руководительницы хора, точнее, ансамбля, куда входили певцы, танцоры, трио балалаечников, гусляр, дудочник.

– Говоришь, не чураешься любой работы, не станешь от нее бегать? Хорошо, что к лени не приучена. Спой что-нибудь.

– Без гармошки иль балалайки? – удивилась девушка.

– Пой а капелла, что, понятно, сложнее.

«Не буду волноваться», – приказала себе Дёжка и несмело, затем громче затянула «Ехал на ярмарку ухарь-купец».

– Голос довольно сильный, чистый. По тембру смахивает на цыганский. И внешний вид цыганистый, лишь нос подкачал – сильно курносый, – говорила Лилина, разглядывая девушку. – С такими, как у тебя, данными грешно зарывать талант в землю. Беру. Вначале познаешь азы музыкальной грамоты. Не будешь лениться, покажешь усердие и дорастешь до солистки. Как зовут?

– Дразнят Дёжкой, крещена Надеждой, – прошептала девушка, еще не веря в свалившуюся удачу: вместо затхлой кельи оказаться в наполненном пением мире.

Лилина задумалась.

– Про деревенское прозвище забудь, останешься Надеждой. Жить станешь с хористками. Сумеешь проявить характер, поставить себя – не будут обижать. Утром не опоздай на спевку.

3

Номер в гостинице был на четверых. Соседки встретили новую жиличку настороженно, как предупредила Лилина.

– Тебе не в хоре петь, а в школе учиться читать, писать. Рано из родного гнезда выпорхнула, как бы крылышки не опалила, что в твои годы частенько случается.

– Чем госпожу Лилину очаровала? Голосом? А ну возьми верхнее ля. Не желаешь иль не ведаешь, что это такое? – Для хозяйки будешь Винниковой Надеждой, а для нас Дёжкой.

Первую ночь под новой крышей Надя почти не сомкнула глаз, причиной тому был не только храп и сопение хористок, а предчувствие прихода новой жизни, где нет места крестьянской работе, монастырским молитвам…

Утром в летнем театре состоялась спевка-репетиция. Надя послушно, усердно и очень успешно выполняла все, что говорила Лилина, и спустя неделю стала полноправной участницей концертов.

Жизнь хора была бродячей – сегодня выступать в губернском центре, завтра в заштатном городишке, который с трудом отыщешь на карте, и так чуть ли не круглый год с бесконечными переездами. Между концертами сборы в дорогу, тряский, пахнущий потом, дымом вагон третьего класса, постоялые дворы, меблирашки, новые репетиции. За восемь месяцев хор с музыкантами проехал всю Малороссию, побывал на Черноморье, по пути не пропустил ни одной ярмарки. Бывало, выступали под открытым небом по соседству с балаганом, где демонстрировали усатую женщину с острова Мадагаскар, паука с человеческой головой. Петь приходилось под звериный рык, шипение иглы на грампластинке, игру шарманки, повизгивание колеса карусели.

Не зная нот, Надя учила мелодии с голоса, делала заметные успехи и однажды солировала в марше из оперы Л. Мейербера «Пророк». Новой хористке завидовали, в глаза называли «выскочкой», «недотепой», «деревенщиной». Дёжка делала вид, будто не слышит недоброжелателей, не видит косых взглядов, и радовалась пятнадцати целковым в конце каждого месяца. Училась танцевать, чтобы выступать в дивертисменте, поставленном Вацлавом Нижинским, солистом Мариинского театра, в будущем ведущим танцовщиком «Русских сезонов» в Париже.

К концу своего первого сезона Дёжка-Надежда не заболела премьерством (хотя имела большой успех у зрителей – встречали и провожали шквалом аплодисментов, криками «браво»), осталась такой же, какой пришла к Лилиной, – скромной, непритязательной в еде, безразличной к нарядам. Как-то во время исполнения коронного номера «Ухарь-купец», после фразы «И девичью совесть вином залила», горестно взмахнула рукой и, пританцовывая, ушла за кулисы. Зал взорвался. С того дня закрепила походку и повторяла удачный уход.

Стали привычными бесконечные переезды, ночи под разными крышами, питание всухомятку или в трактирах, выступления в народных домах, ресторанах, в цирке.

Среди поклонников Нади Винниковой были не просто состоятельные люди, но баснословно богатые, которые забрасывали цветами, уставляли сцену корзинами с фруктами, дарили отрезы, драгоценности. К чести девушки, она не позволила ни одному поклоннику воспользоваться ее наивностью, неискушенностью. Как попавший из норки на свет зверек, Надя была предельно осторожна, даже пуглива, отметала предложения стать содержанкой, толстосумам давала от ворот поворот, хотя ей льстило внимание солидных мужчин.

Несмотря на успех певицы, Лилина продолжала учить молодую хористку:

– Голос у тебя, как говорится, от Бога, но не для исполнения классического репертуара, тем более арий из опер, а лишь народных песен, романсов…

Бывшая певица посоветовала ни в коем случае не курить, не употреблять спиртное, в мороз закрывать рот шарфом, одним словом, беречь голосовые связки.

Первые большие гастроли прошли в Царицыне. Хор (газеты прозвали его «кафешантанным») пел в ресторане Рахитского, репертуар был очень русским.

…Русская песня – простор русских небес, тоска степей, удаль ветра. Русская песня не знает рабства. Заставьте русскую душу излагать свои чувства по четвертям – тогда ей удержу нет. И нет такого музыканта, который мог бы записать музыку русской души: нотной бумаги и нотных знаков не хватит. Несметные сокровища там таятся – только ключ знает, чтоб отворить сокровищницу. Ключ от песни недалешенько зарыт, в сердце русское пусть каждый постучит…

Трудно сказать, сколько лет Надежда ездила бы по городам и весям, если бы Лилина без памяти не влюбилась в перса и тот не увез руководительницу хора на Кавказ. Оставшись без хозяйского профессионального глаза, хор быстро распался. Наде повезло встретить антрепренера Штейна, который взял молодую певицу в Одессу, где осень и зиму она выступала в парке «Аркадия», а потом в Москве, в саду «Эрмитаж», куда не чурались захаживать банкиры, генералы, сановники.

– Вкладываю в тебя рубль, надеюсь получить два, – признался Наде Штейн, и не ошибся, не остался внакладе.

Стоило состояться на московской сцене дебюту новой исполнительнице народных песен, как по городу разнеслась весть о чудесной певунье из глубинки, почти ребенке.

В первом отделении Надя выступала с небольшим хором, изредка была запевалой, во втором солировала. Завершался концерт под дружные «бис», «браво» – зрители стоя приветствовали рождение истинно русской певицы. Не было ни одной газеты, которая бы не откликнулась на выступления, мастерству Нади дали высокую оценку.

Жизнь сразу изменилась. Забылись завистливые хористки, бесконечные скитания с труппой, можно было ни в чем себе не отказывать, питаться в первоклассных ресторанах, переехать из гостиницы в меблированную с телефоном и ванной квартиру на Арбате, шить наряды у лучшей модистки, приобретать радующие любую женщину безделушки, белье из Франции, отсылать матери в деревню по пятьдесят, а то и по сто целковых…

Все в один голос пророчили ей большое будущее, журналисты (в первую очередь музыкальные критики) награждали Надю лестными эпитетами, соревнуясь с коллегами в проявлении восторга.

«Жаль, мать неграмотна, не то бы прочла, как ее Дёжку расписывают: приеду в деревню и зачитаю, чтоб гордилась. Знаю, станет советовать не терять головы, блюсти себя во всем, не поддаваться всякому искушению, хранить девичью честь…»

Жизнь угораздила меня прыгать необычайно: из деревни в монастырь, из монастыря в шантан. Но разве меня тянуло туда чувство дурное? Когда шла в монастырь, желала правды чистой, но почуяла там, что совершенно чистой правды нет. Душа взбунтовалась и кинулась прочь. Балаган сверкнул внезапным блеском, и почуяла душа правду иную, высшую правду – красоту пусть маленькую, неказистую, убогую, но для меня, и невиданную…

От статей, грома аплодисментов поклонников-почитателей чувствовала себя парящей под облаками – голова кружилась от нахлынувшего счастья. И очнулась лишь после скоропалительного замужества. Танцор Варшавского правительственного театра Эдмунд (он же Эдуард) Мечиславович Плевицкий, статный, красивый, вальяжный, в которого влюблялись чуть ли не все дамы, выбрал в жены не знатную и богатую, не писаную красавицу, а деревенскую, без наследства, тем более счета в банке, скуластую, со вздернутым носом, сочным ртом, раскосыми глазами, смоляной косой простую девушку, зато обладающую внутренним огнем.

Нахлынувшее счастье длилось ровно неделю, затем Плевицкий пропал на целую ночь, спустя несколько дней отлучку повторил. Возвращался невыспавшимся, еле доходил до кровати, пачкал наволочку следами губной помады на щеках и шее, звал каких-то Лолиту, Марию. Надежда с ужасом смотрела на ее несравненного Эдмунда, не могла поверить, что это тот самый красавец с манерами гусара, который недавно казался самым желанным, галантно ухаживал, чуть ли не носил на руках. Сейчас на кровати лежал совершенно чужой, мятый, похотливый незнакомец…

«Как могла клюнуть на внешний лоск, не разглядеть мелкую душонку развратника? Изволь теперь расплачиваться…»

Отоспавшись, муж жаловался на раскалывающуюся голову, требовал шампанского, корил Надю за поклонников, читал скучные нотации, а вечером вновь пропадал.

«У кого-то первый месяц замужества медовый, у меня он горький».

Будучи от рождения решительной, обладая сильной волей, Надя одним махом разрубила все, что связывало с Плевицким, переехала от него в другую гостиницу, в душе все же надеясь, что Эдмунд одумается, перестанет волочиться за танцовщицами, приползет на коленях, попросит прощения.

«Нет! – останавливала себя Надя. – Извинения, клятвы не помогут, измену, предательство не прощу!»

От кратковременного замужества остались горечь, жалость к самой себе и новая фамилия, которая с годами стала известна всему музыкальному миру.

Когда глубокой осенью 1924 года в Берлине после концерта передали записку, не сразу поняла, что пишет Эдмунд. Захотелось увидеть, каким он стал спустя годы, как жизнь изменила его, сухо и строго попросила передать, что не имеет времени и желания встречаться с господином.

4

Концертную деятельность Плевицкая прервала на непродолжительное время, чтобы обновить репертуар. Стала исполнять и нравящиеся публике цыганские песни (не таборные, а псевдоцыганские), душещипательные романсы – многие незаслуженно позабытые.

Выступала с оркестром под управлением Андреева. На гитаре и гуслях играли непревзойденные И. Рябов, А. Зарема, он же Розенвассер, автор популярных, ставших народными песен «Шумел, горел пожар московский», «Черные очи» на стихи Е. Гребенки. Концерты завершала неизменной, любимой публикой «Помню я еще молодушкой была». Познакомилась и спела дуэтом с лирико-драматическим тенором Николаем Фигнером (родным братом бомбистки Веры Фигнер).

Со временем репертуар пополнился знакомыми певице с детства курскими песнями, неизменно исполняла «Славное море, священный Байкал», песни о кандальной дороге за Уралом, удалом разбойнике Чуркине, не сдавшемся врагу гордом крейсере «Варяг». С легкой руки бойкого репортера Плевицкую стали именовать «Соловушкой», точнее, «Курской соловушкой», имя это прижилось, стало кочевать из рецензии в рецензию, «Соловушкой» начал звать даже Федор Иванович Шаляпин, давший ей совет не замахиваться на оперные арии, классический репертуар:

– Вы истинно народная, вот и пойте созданное в народе, а на аристократов плюйте.

Не только в губернских городах, но и в Москве концерты Плевицкой неизменно собирали полные залы, публика требовала повторять понравившиеся песни, романсы, что Надежда делала с удовольствием.

С выступлений возвращалась, не чувствуя усталости, как на крыльях. Следом одевальщица вносила корзины цветов, которым вскоре стало тесно в комнатах. Завистники (у какой актрисы их нет?) называли Надежду «кафешантанной канарейкой», но были вынуждены умолкнуть, когда стало известным высказывание Ф. Шаляпина: «Плевицкая – новая звезда русской эстрады, продолжательница и пропагандистка традиций народного искусства».

Билеты на концерты раскупались сразу, театральные кассы брали, как говорится, с боем. На растущей день ото дня популярности Надежды грели руки перекупщики билетов, заламывающие за них баснословно высокую цену. Перед концертами «Соловушки» пустели ближайшие к театру цветочные магазины.

Как правило, Плевицкая начинала с печальной «Тихо тащится лошадь», про деревенские похороны, и более чем двухчасовое выступление завершала песней про ухаря-купца.

В те годы в Новом Московском общедоступном Художественном театре (будущий МХАТ) работал композитор Илья Сац, он ободрил Надежду, заметив, что она счастливо отличается от сольных певиц:

– У вас, голубушка, все предельно натурально. Поете без наигрыша, точно исполняете не чужой текст, а высказываете сугубо личное, сокровенное, наболевшее, исповедуетесь. Не растеряйте это чувство и способности, не жеманьтесь, держитесь с достоинством, как царица.

На гастролях в Царицыне за кулисы передали визитную карточку.

Надя тут же выскочила в коридор.

– Где он? Нельзя гения заставлять ждать!

Известный тенор прохаживался у доски с расписанием репетиций.

– Простите великодушно! – залепетала Надежда, неловко оправдываясь за появление перед гостем с распущенной косой.

– Полноте, – Собинов притронулся влажными губами к руке певицы. – Вы очаровательны и непричесанная. Посчитал необходимым выразить искреннее восхищение, пришлось нарушить отдых, но пленили искушенного профессионала, который скептичен к разного рода выскочкам. Не признавал в искусстве самоучек, считал, что, как бабочки-однодневки, они быстро сгорают, пропадают с небосвода, но, услышав вас, изменил мнение.

Не слушая благодарностей от смущенной певицы, Собинов дал практические советы в сольном пении, обещал провести пару уроков, на прощание посоветовал:

– Не спалите крылышки в испепеляющем пламени славы. В недалеком будущем ожидайте приглашения в Царское Село, споете для августейшей семьи и государя императора.

Надежда слушала, прижав ладони к пылающим щекам, еще не веря, что видит самого Собинова, слышит обещание быть представленной царю. Но минул месяц, и Плевицкая оказалась в столице и с замиранием сердца приняла приглашение посетить императорский дворец.

Прислали придворную карету с лакеем в красной крылатке, обшитой желтым галуном. С трепетом вошла во дворец, поднялась по лестнице и замерла, увидев лучистый взгляд Николая II…

На вечере присутствовали близкие к престолу московский губернатор Джунковский, генералы Комаров, Плеве, фрейлина Вырубова, князь Голицын, принц Ольденбургский и, что самое главное, супруга царя, их очаровательные дочери-принцессы, наследник престола Алексей – его держал на руках рослый солдат.

Петь перед такой публикой было боязно. Волнуясь, Плевицкая исполнила «Хасбулат удалой», «Пара гнедых» на музыку Я. Пригожина, «Ночи безумные» на стихи Апухтина, «Ямщик, не гони лошадей» Я. Фельдмана и «Ну, быстрее летите, кони», посвященную флейтистом Н. Бакалейниковым Плевицкой. После песни «Вот тройка борзая несется» царь шепнул сидящей рядом супруге:

– От этой песни сдавило горло.

Перед императором, его семьей, приближенными Надя не стала исполнять рассчитанные на невзыскательный вкус «Дышала ночь восторгом сладострастья», «Зингертель, моя цыпочка, сыграй мне на скрипочке», «Лобзай меня»…

Завершила песней «Наша улица, зелены поля» в оранжировке Я. Чернявского (Цимбала), также посвященной ей. Спустя двадцать лет вспоминала:

Я пела то, что было мне по душе. Спела я и песню революционную про мужика-горемыку, который попал в Сибирь за недоимки. Я, быть может, умудренная жизнью, схитрила бы, но тогда была простодушна, молода, о политике знать не знала, а о партиях разных и в голову не приходило, что такие есть. А песня-то про горюшко горькое, про долю мужицкую: кому мне и петь-рассказывать, как не царю своему батюшке?

Что-то подтолкнуло спеть заздравную, чуть изменив слова. Пропоем заздравную, славные солдаты, Как певали с чаркою деды наши встарь. Ура, ура грянемте, солдаты, Да здравствует русский наш сокол-государь! Солнышко красно, просим выпить, светлый царь! Как певали с чаркой деды наши встарь. Ура, ура грянемте, солдаты. Да здравствует русский наш родимый государь!

С последними словами, с поклоном, поднесла хозяину Земли Русской чашу с вином, и царь медленно ее осушил, затем одарил пасхальным яйцом работы Фаберже с портретом всей августейшей семьи.

– Мне доложили, что не учились петь и не учитесь! Оставайтесь такой, какая есть. Много слышал ученых «соловьев», но они пели для уха, вы же поете для сердца. Самая простая песня в вашей передаче проникает в глубины души.

Оценку императора слышали дворцовый комендант В. Войков, врач П. Бадмаев, ктитор Исаакиевского собора Е. Богданович, лейб-медик Е. Боткин, великая княгиня Елизавета Федоровна.

Царь продолжал:

– Рад, что держава моя не иссякла талантами, вы тому пример.

«Он ничем не отличается от публики в проявлении чувств, – отметила Надежда. – Петь для такого ценителя – одно удовольствие».

Расточали комплименты и царица с дочерьми, что в эмиграции очень помогло Надежде в налаживании необходимых контактов с монархистами, оставшимися в живых членами Дома Романовых.

Сезон 1909/10 года прошел блестяще. Концерты состоялись в Крыму, Бессарабии, на Украине, в городах Поволжья, пару раз пришлось петь в Бухаресте, были записи на граммофонную пластинку, съемки в синематографе у режиссера Я. Гардина в лентах «Во власти тьмы», «Крик жизни» (одну из сцен сняли в деревне Винниково, где Надежда затеяла строительство дома-терема).

Смена городов и сцен, новые знакомства, ужины в честь гастролерши, интервью с газетчиками слились в яркое пятно, где ослепительной незабываемой вспышкой было выступление с Шаляпиным. Федор Иванович произнес речь в честь певицы и спел с ней романс «Помню я еще молодушкой была», который Надежда прежде исполняла не в той тональности, неверно делала акценты, излишне драматизировала. Были новые встречи с Собиновым (с ним Плевицкая спела дуэтом «Ваньку-встаньку» А. Даргомыжского), с истинным почитателем и знатоком фольклора великим князем Сергеем Михайловичем, который подарил романсы на стихи внука Николая I Константина «Растворил я окно», «Умер бродяга в больнице военной». Пришлось один раз делить сцену в сводном концерте с прима-балериной Александрийки Матильдой Кшесинской, которая танцевала в весьма фривольных нарядах. Записала новые грампластинки, на одной «Лучинушка», «Липа вековая», «Всю-то я вселенную проехал». Фирма «Патэ» выпустила диск громадным по тем временам тиражом, пластинки быстро раскупили, Плевицкая встречала их в Дании, Америке…

Хвалебные рецензии, почетное звание «Солистка Его Императорского Величества», высокие гонорары казались сном, чудесной сказкой.

«Проснусь однажды, и все испарится словно туман… Если это сказка, пусть завершится счастливым финалом – героиня выйдет замуж за прекрасного принца, станет королевой. А прославления не испортят, не сделают гордой, заносчивой: какой была, такой и останусь…»

Надпись на фотографии:

Моему родному Жаворонку, сердечно любящий ее.

Шаляпин

Журнал «Театр и искусство». 1910. № 28:

Из народной целины выходят Шаляпин, Плевицкая, Горький. Выйдут еще сотни и тысячи народных, оригинальных, органических натур.

Савва Морозов. Журнал «Русское слово». 1912. № 14:

В госпоже Плевицкой теплится светлая искра, та самая, которая из вятской деревни вывела Ф. Шаляпина, из патриархального старокупеческого дома Станиславского, из ночлежек Максима Горького.

Бенуа, либреттист балетов Стравинского:

Имя этого номера («Ухарь-купец» в балете «Петрушка». – Ю. М.) пришло ко мне в голову, когда я услышал популярную песенку Плевицкой, которая в те дни приводила в восторг всех – от монарха и до последнего подданного – своей типично русской красотой и четкостью таланта.

Л. В. Собинов «Рампа и жизнь»:

По-моему, всё имеет право на существование, что сделано с талантом. Возьмем Плевицкую, разве это не яркий талант-самородок? Меня чрезвычайно радует ее успех, и я счастлив, что удалось уговорить Надежду Васильевну переменить шантан на концертную эстраду.

С. Мамонтов. «Русское слово». 1910. 1 апреля:

Н. В. Плевицкая не кончала консерваторий, филармоний, дыхание у нее не развито, голос на диафрагме не поставлен, общее музыкальное образование более чем скудно, а между тем она увлекает самую взыскательную публику, как это редко удается даже певцам, награжденным золотыми медалями. Когда г-жа Плевицкая появляется на эстраде, вы видите простую, даже некрасивую русскую женщину, не умеющую как следует носить свой концертный туалет. Она исподлобья, недоверчиво глядит на публику и заметно волнуется. Но вот прозвучали первые аккорды рояля – и певица преобразилась, глаза загораются огнем, лицо становится вдохновенно красивым, является своеобразная грация движений, и с эстрады слышится захватывающая повесть переживаний бесхитростной русской души.

А. Кутель, критик. 1913:

Она стояла на огромной эстраде в белом платье, облегающем стройную фигуру, с начесанными вокруг головы густыми, черными волосами, блестящими глазами, большим ртом, широкими скулами и круто вздернутыми ноздрями.

Она пела, не знаю, может быть, рассказывала. Глаза меняли выражение, движения рта и ноздрей были, что раскрытая книга. Говор Плевицкой самый чистый, самый звонкий, самый очаровательный русский говор. У нее странный оригинальный жест, какого ни у кого не увидишь: она заламывает пальцы, сцепивши кисти рук, и пальцы эти живут, говорят, страдают, шутят, смеются…

«Ялтинский вестник». 1909. 1 октября:

Артистка правильно выбрала свой жанр – народные песни. Характерная черта артистки – сочетание драматического дарования с вокальным искусством, игра с пением. Только вместе сплетенные эти свойства позволяют артистке так проникаться психологией песни, что она создает полную иллюзию жизни.

1

Здесь и далее: Плевицкая Н. Дёжкин карагод: Мой путь к песне. Мой путь с песней. Париж: Таир, 1925.