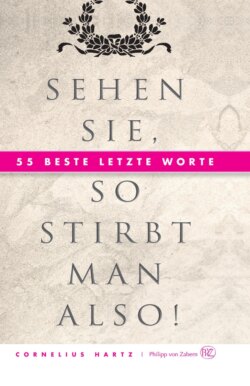

Читать книгу Sehen Sie, so stirbt man also! - Cornelius Hartz - Страница 16

ОглавлениеTycho Brahe

„Ich möchte nicht, dass es scheint, als habe ich umsonst gelebt.“

Wahrheitsgehalt: 60 %

Voller Name: Tyge Ottesen Brahe

Tätigkeit: Astronom

Gestorben: 24. Oktober 1601 in Prag

Im Alter von: 54 Jahren

Todesursache: Quecksilbervergiftung

Letzte Worte im Original: „Ne frustra vixisse videar.“

Quelle: Johannes Kepler

Zitiert nach: Ernst Bindel: Johannes Kepler, Stuttgart 1971, S. 53

Der Däne Tycho Brahe war einer der wichtigsten Astronomen der frühen Neuzeit. Noch vor der Erfindung des Teleskops gelangen ihm erstaunlich genaue Berechnungen, er entriss dem Weltall manches Geheimnis. Allein die Umstände seines Todes sind bis heute rätselhaft.

Wie starb er?

1599 kam Tycho Brahe nach Prag. Der neue König von Dänemark, Christian IV., hatte den Astronomen und ihrer Forschung zuletzt immer weniger Mittel zur Verfügung gestellt. Es war zum Streit zwischen dem König und dem berühmten Wissenschaftler gekommen, und schließlich hatte er seine Heimat verlassen. Er war zunächst nach Wandsbek gegangen (heute ein Stadtteil von Hamburg) und danach also nach Prag. Viele seiner Studenten begleiteten den großen Himmelsforscher. In Prag hatte Rudolf II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Brahe eine hochmoderne neue Sternwarte versprochen; leider starb der Astronom, bevor sie fertiggestellt wurde.

Die Umstände seines Todes sind noch immer ungeklärt. Sicher ist zumindest Folgendes: Am 13. Oktober 1601 war Tycho Brahe auf ein Festessen des Kaisers geladen. Dies verließ er jedoch vorzeitig aufgrund von Blasenschmerzen. Es hieß damals, dass er sich einen Blasenriss zugezogen hatte – vielleicht weil die Etikette vorschrieb, dass die Gäste nicht vor dem Kaiser die Tafel verlassen durften, auch nicht, um die Toilette zu besuchen. Nach diesem Vorfall war Tycho Brahe zehn Tage bettlägerig.

Der Arzt Jan Jessenius, einer der engsten Freunde, schrieb später über die letzten Tage im Leben Brahes und sagte aus, dieser habe in den letzten Tagen seines Lebens bei klarem Bewusstsein noch seine Hinterlassenschaften geordnet und sich von Freunden und Verwandten verabschiedet. Testamentarisch ließ er festhalten, dass sein Assistent Johannes Kepler seine astronomischen Untersuchungen fortführen solle. Dazwischen gab es jedoch offenbar immer wieder Schübe von Verwirrung. Daneben hatte er starke Schmerzen; nur einmal verbesserte sich sein Zustand noch ein wenig und gab Anlass zur Hoffnung, doch dann starb er am 24. Oktober 1601.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Brahes Leiche exhumiert. Man entnahm Haarproben, die in den 1990er Jahren endlich gründlich analysiert werden konnten. Darin stellte man eine tödlich hohe Konzentration von Quecksilber fest. Am Abend des Banketts, so das Ergebnis der akribischen Untersuchungen, war das Gift zum ersten Mal in Brahes Körper eingedrungen. 20 Stunden vor seinem Tod stieg die Konzentration des Quecksilbers auf einmal so schnell und so stark, dass er schließlich daran starb.

Doch woher kam das Quecksilber? Hatte Brahe quecksilberhaltige Arzneien eingenommen bzw. verabreicht bekommen? Zwar wurde Quecksilber schon in der Antike als Heilmittel angewendet, allerdings nur äußerlich; für den (natürlich ebenso schädlichen) oralen Gebrauch verwendete man es in der Medizin erst ab Mitte des 17. Jahrhunderts. Waren seine eigenen Experimente Schuld? Oder hatte man ihn umgebracht (s. u.)? Weitere Erkenntnisse wird vielleicht die neuste Forschung ans Licht bringen: Ende 2010 wurde Tycho Brahe noch einmal exhumiert. Nun will man den Umständen seines Todes mit modernster Gen-, Röntgen- und Computertechnik zu Leibe rücken. Wir warten auf Ergebnisse.

Die letzten Worte

Tycho Brahe soll in den Tagen vor seinem Tod im Fieber immer wieder gesagt haben: „Ich möchte nicht, dass es scheint, als habe ich umsonst gelebt.“ Diese Worte gab er auf Latein von sich, der universitären lingua franca der frühen Neuzeit. Durch Kepler sind diese Worte als Brahes letzte bekannt geworden; ob dies den Tatsachen entspricht, ist sicherlich fraglich. Dennoch: Der Wunsch nach Unsterblichkeit ist so alt wie der Mensch selbst – wenn es auch nur die Unsterblichkeit ist, die der Künstler, der Herrscher oder eben auch der Wissenschaftler zu erlangen vermag, dessen Werke und Taten sich für immer in der Erinnerung der Menschen lebendig halten.

Der Fall Tycho Brahe – war es Mord?

Nach dem Fund von Quecksilberspuren in Tycho Brahes Haar wurden in den Medien natürlich immer wieder Verschwörungstheorien laut. Besonders zwei Personen aus dem Umfeld des Astronomen gelten als Verdächtige:

1. Johannes Kepler

Eine These sieht seinen Assistenten Johannes Kepler als Brahes Mörder. Unter anderem wird sie aufbereitet im Buch „Der Fall Kepler. Mord im Namen der Wissenschaft“ (Berlin 2006) von Joshua und Anne-Lee Gilder. Immerhin könnte der Astronom, der später seinem Lehrmeister an Bedeutung kaum nachstand, es auf Tycho Brahes wissenschaftliche Erkenntnisse abgesehen haben. Aufbauend auf dessen Thesen entwickelte Kepler z. B. die Keplerschen Gesetze – wer kann schon sagen, ob er tatsächlich alle Forschungsergebnisse seines Lehrers unter dessen Namen veröffentlicht hat?

2. Erik Brahe

Eine andere Theorie kam 2007 auf, als der dänische Germanist Peter Andersen das 600 Seiten starke Tagebuch Erik Brahes fand. Dieser war ein schwedischer Adliger und entfernter Vetter von Tycho. Tycho kannte seinen Vetter kaum; in seiner schwedischen Heimat war er indes berühmt-berüchtigt als Frauenheld und Bonvivant. Nun tauchte Erik Brahe im Juli 1601, drei Monate vor Brahes Tod, auf einmal am Prager Hof auf. Erik war, neben Kepler, eine der wenigen Personen an dessen Totenbett. Er hätte ihm durchaus die tödliche Dosis Quecksilber verabreichen können. In seinem Tagebuch (das zum Teil in Geheimschrift verfasst ist und auch auf konspirative Treffen mit dem dänischen König hinweist) gibt Erik in den Wochen vor Tychos Tod zahlreiche Schuldbekenntnisse von sich. „Mea magna culpa“ („Meine Schuld. Meine allergrößte Schuld“), schreibt er immer wieder, und: „Heilige Mutter Maria, leg mir Ketten an, denn nur die können mich retten!“ War er der Mörder seines Vetters, vielleicht im Auftrag König Christians, der dem berühmten Landsmann sein Fortgehen aus Dänemark nicht verzeihen konnte und verhindern wollte, dass Tycho Brahes Erkenntnisse nun Kaiser Rudolf zugute kamen?

Gegen diese Theorien über Mord und Mörder spricht freilich, dass die hochtoxische Wirkung von Quecksilber um 1600 noch so gut wie unbekannt war. Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Medizin, sich mit den Folgen der Aufnahme von Quecksilber im Organismus näher zu beschäftigen.

Bei Tycho Brahe kann man mit Fug und Recht sagen, dass er nicht „umsonst gelebt“ hat. Zeitlebens entwickelte er Instrumente, die wegweisend für die Astronomie sein sollten. Er entdeckte die Supernova von 1572, beschrieb den Kometen von 1577, entwickelte ein neues Bild des Sonnensystems, das nicht mehr komplett geozentrisch war, und nach seinem Tod bestätigte (ausgerechnet) Kepler die These von den Planeten als sich frei im All bewegenden Körpern. Den größten Schritt in der Entwicklung der Astronomie erlebte er indes nicht mehr: Acht Jahre nach seinem Ableben blickte erstmals ein berühmter Kollege durch ein Teleskop – es war Galileo Galilei.