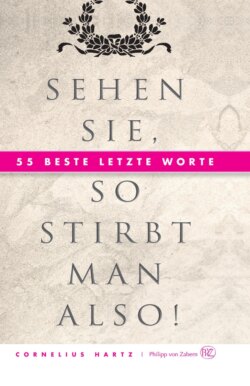

Читать книгу Sehen Sie, so stirbt man also! - Cornelius Hartz - Страница 7

ОглавлениеSokrates

„Oh Kriton, wir schulden dem Asklepios einen Hahn. Opfert ihm den und unterlasst es nicht.“

Wahrheitsgehalt: 20 %

Tätigkeit: Philosoph

Gestorben: 399 v. Chr. in Athen

Im Alter von: etwa 70 Jahren

Todesursache: Hinrichtung

Letzte Worte im Original: „ὦ Κρίτων, τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα: ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε.“

Quelle: Platon, Phaidon 118a

Sokrates war der größte Philosoph und einflussreichste Denker des Altertums. Der Lehrer Platons machte sich durch seine Unangepasstheit die Machthaber der attischen Demokratie zum Feind. Nach einem berühmt gewordenen Prozess wegen Gottlosigkeit und Jugendgefährdung wurde er durch den Schierlingsbecher hingerichtet.

Wie starb er?

Sokrates’ philosophischer Ansatz war davon geprägt, feststehende Gewissheiten zu hinterfragen. Was er theoretisch erörterte, setzte Sokrates auch aktiv um, so dass er sich ein ums andere Mal mit der Obrigkeit anlegte. Und so wurde er 399 v. Chr. angeklagt, den Göttern zu lästern und die Athener Jugend zu verderben. Alle Vorwürfe und Anklagen konnte Sokrates mit geschickten Argumentationen entkräften; dennoch befand der Gerichtshof ihn mit 281 von 501 Stimmen für schuldig. Der Staat beantragte die Todesstrafe, und nach geltendem Recht durfte Sokrates für sich selbst eine alternative Strafe erbitten. Doch anstatt wie erwartet das Exil zu wählen, schlug er vor, dass man ihn öffentlich ehren solle wie einen Olympioniken. Nach dieser provozierenden Rede konnte man fast nicht anders, als die Todesstrafe gegen ihn zu verhängen.

Viele Freunde besuchten Sokrates in seiner Zelle. Einige wollten ihm zur Flucht verhelfen, aber Sokrates beharrte auf dem Standpunkt, man müsse ein verhängtes Urteil auch befolgen, sonst setze man jegliche Gesetze außer Kraft. Schließlich reichte man ihm einen Becher mit einem Trank aus hochtoxischem Geflecktem Schierling; Sokrates leerte den Becher ungerührt. Der im Schierling enthaltene Giftstoff Coniin verursacht schon ab einer Dosis von einem halben Gramm eine Lähmung des Rückenmarks, die von unten her aufsteigt, bis der Vergiftete schließlich bei vollem Bewusstsein erstickt, durch Atemlähmung. Theorien darüber, warum der Schierlingsbecher im alten Griechenland eine so beliebte Hinrichtungsart war, berufen sich auf den starken Hang der damaligen Gesellschaft zur Ästhetisierung – ein so Hingerichteter ist allemal schöner anzuschauen als einer, dem man den Kopf abgeschlagen hat.

Die letzten Worte

Sokrates’ letzte Worte sind in Platons Dialog „Phaidon“ nachzulesen. Wie bei aller antiken Literatur ist die Echtheit dieses Ausspruchs mit Vorsicht zu genießen, aber dennoch spricht einiges dafür, dass er nicht komplett erfunden ist. Zumindest passt es ins Bild: Für einen zu Unrecht der Gottlosigkeit Angeklagten scheint es geradezu zwingend, kurz vor dem Tode noch einmal seine Frömmigkeit zu demonstrieren. Sokrates veranlasste mit seinen letzten Worten eine der heiligsten Handlungen, ein Opfer: „Oh Kriton, wir schulden dem Asklepios einen Hahn. Opfert ihm den und unterlasst es nicht.“

Asklepios (lat.-dt. Äskulap) war der griechische Gott der Heilkunst. Ihm wie allen anderen Göttern opferte man ein bestimmtes Tier, wenn man den Ausgang einer Angelegenheit günstig beeinflussen wollte, und Asklepios war (neben Eule und Schlange) der Hahn heilig. Der Angesprochene, Kriton, war einer der vielen Schüler des Sokrates, und er war einer von denen, die den Philosophen dazu drängten, zu fliehen. Der Ansprechpartner ist somit geklärt, aber wieso gerade Asklepios? Warum nicht, im Angesicht des Todes, den Gott der Unterwelt, Hades, oder gleich Göttervater Zeus? Vielleicht ist der springende Punkt die Formulierung „wir schulden“ – es mag sein, dass Sokrates zuvor an einer Krankheit gelitten und diese überwunden hatte; in solch einem Falle hätte man Asklepios durchaus ein Opfer darbringen können.

Es ist allerdings auch möglich, dass er diesen Ausspruch auf den Schierling bezog. Den alten Griechen wird bekannt gewesen sein, dass dieser in ganz geringen Dosen ein krampflösendes und schmerzstillendes Heilmittel war. Somit könnte dies auch ein ironischer Seitenhieb auf die Hinrichtungspraxis gewesen sein – von einem, der selbst mit dem Tod vor Augen noch daran denkt, einem Freund einen geradezu geschäftsmäßig wirkenden Auftrag zu erteilen und somit dem Moment des Sterbens jegliche Erhabenheit und Bedeutung zu nehmen, was die Hinrichtung gewissermaßen ad absurdum führt.