Читать книгу Ewig dein ... - Hans-Georg Klemm - Страница 11

Zweites Kapitel

ОглавлениеEine ferne nahe Geliebte Ein Kreuz mit Bedeutung Ein großes und ein kleines Wort Ein paar Pistolen und zwei Fläschchen

Seit dem Tod Emilias sind zwei Jahre vergangen. Chopins Studien am Warschauer Konservatorium, einem Klostergebäude bei der Zygmunt-Säule, neigen sich ihrem Ende entgegen. In seiner Heimatstadt ist er schon lange wer. Das Wunderkind, ein zweiter Mozart vielleicht, hat schon früh für Aufsehen gesorgt, ist mit sieben erstmals aufgetreten, hat sogar dem Zaren Alexander vorspielen dürfen …

Kein Zweifel: ein brillanter Virtuose, doch die Zeitungen sind voll von diesem Franz Liszt, ein Jahr jünger noch als er, der europaweit umjubelt wird, schon auf Bühnen in Wien und München gestanden hat, in London und Paris, wo er mit seiner Mutter wohnt … Paris: Da müsste man sein! Da spielt die Musik! Hier in Warschau gibt es nichts mehr zu lernen für Chopin.

Seine ersten Kompositionen haben den genialen Komponisten noch nicht erahnen lassen. Doch jetzt, im Frühjahr 1829, traut sein Lehrer Josef Xaver Elsner den eigenen Ohren kaum: „Was in dem Neunzehnjährigen geschlummert hat, explodiert. Er riskiert Unerhörtes in den vertrauten Formen, den Mazurken vor allem“, und „wagt sich an Formen, die er noch nicht erprobt hat, Nocturnes, Etüden, ein Klavierkonzert. Schon die erste Nocturne in b-Moll ist gekonnte Verführung. Sie erobert im Sechsvierteltakt, zieht hinauf in höchste Höhen, bis zum viergestrichenen f und umschmeichelt im Mittelteil mit Oktaven. Schließlich verstummt sie; in tiefem B-Dur endet diese Nocturne – in einer schweigenden Umarmung? Die zweite Nocturne in Es-Dur überwältigt mit einer Melodie, die keiner vergessen kann, und verhaucht in piano pianissimo – eine Liebeserklärung?“7

Eine Liebeserklärung an wen? Elsner und die Freunde Chopins dürften erahnen, dass es nur Konstancja Gladkowska sein kann, die Gesang studiert am Konservatorium, wo sich Fryderyks und ihre Wege ständig kreuzen. Seit einem Konzert im April, als sie mit Cherubini-Arien erstmals öffentlich geglänzt hat, sieht man die beiden recht oft zusammen:

Schmal ist die Gestalt der jungen Frau, schmal sind die Lippen in dem blassen, ebenmäßigen Gesicht, das Haar ist in der Mitte gescheitelt, im Nacken zum Knoten gebunden. Nach innen blicken die Augen, traumverloren – traumverloren wie die seinen unter dem blonden, seidigen Haar; stark gebogen ist seine Nase, das Kinn ausgeprägt. Um die 40 Kilo wiegt er bei einer Größe von eins siebzig.

Konstancja ist drei Monate jünger als er, ist keine umjubelte Diva, der eine ganze Stadt zu Füßen liegt. Ihre Eltern (der Vater ist Verwalter im königlichen Palast) sind keine Adligen, die einer Verbindung im Wege stünden. Sie wäre erreichbar für ihn schon in diesem Leben. Ja, diesem jungen Paar könnte es so viel besser ergehen als Hector und Harriet, als Felix und Betty, als Franz Liszt und seiner Engelin. Doch Fryderyk sträubt sich gegen die aufkeimenden Gefühle in ihm: Es sei ihm gegen seinen Willen „etwas durch die Augen ins Herz geraten“ und drücke dort, schreibt er in einem Brief, obschon er es „gern habe und liebkose … vielleicht in ganz verfehlter Weise …“.

Wann immer er Konstancja außerhalb des Konservatoriums begegnet, geht er auf Abstand – aus Konstancja, der „fernen Geliebten“, darf ganz offenbar keine nahe werden … Nur in seinen Träumen wird Fryderyk ihr ganz und gar verfallen, nur in seiner Musik sich erklären. Fast rund um die Uhr komponiert er: Mazurken, Walzer und – auf einmal – Lieder, eines nach dem anderen, Lieder für Sopran und Klavier. Polnische Gedichte sind es, die er vertont, und fast alle handeln sie von einem: der Liebe. Wie heißt es so schön in einem? – „Wär’ ich ein Vogel, der herrlich singt, damit dir mein Lied in die Seele dringt“ …

Ein Vogel, den es nach Abschluss seines Studiums im Juli 1829 zunächst jedoch eine Zeitlang in die Ferne zieht, weg von Warschau, wenn auch (noch) nicht in die Stadt der Liebe, so doch nach Wien … Wien ist zwar nicht Paris, aber immerhin. Fryderyk, seit Juli 1829 frischgebackener Absolvent des Konservatoriums, soll in der Musikmetropole ein, zwei Konzerte geben, wird für ein paar Wochen weg sein. Vielleicht kann ja die Trennung von Konstancja, der dann wirklich „fernen Geliebten“, einem verwirrten Herzen den richtigen Weg weisen …

Das Schicksal indes scheint es zunächst nicht allzu gut mit Chopin zu meinen, als er sich in Begleitung von vier Bekannten auf den Weg nach Wien macht: „Unterwegs, nicht weit von Krakau, unternehmen die jungen Männer einen Ausflug nach Ojców. Der Kutscher verfährt sich, landet in einer Schlucht, bleibt dort unten stecken. Die Ausflügler müssen sich zu Fuß im Dunkeln durchschlagen, auf Balken über den Flusslauf balancieren, Dorfbewohner nach dem Weg fragen, um eine Übernachtungsgelegenheit zu finden. Bis auf die Haut durchnässt landen sie in einem Gästehaus, wo ihnen ein kleines Zimmer unter den Felsen zugewiesen wird. Fryderyk, der dünnste und anfälligste der vier Männer, kauft den Wirtsleuten eine große Wollmütze ab, reißt sie entzwei, bindet sich die wollenen Lappen um die kalten Füße, setzt sich an den Kamin zu den anderen, trinkt Wein, lacht und schläft dann wie ein Kind.“8

Und träumt – von den schmalen Lippen einer Frau vielleicht, die sich den seinen nähern …

∗

… die seinen finden … der Duft ihres Haares, ihrer Haut …

Er wird unsanft aus seinen Träumen gerissen. – Draußen ist Finsternis, fällt der Regen, unaufhörlich, noch immer, trommelt lauter jetzt auf das Dach als zuvor. Sie fahren ja nicht mehr, die Kutsche steht. Sind sie womöglich schon angekommen? Nein, das kann nicht sein. – Ein Rad sei gebrochen, schreit man zu ihnen hinein. Es war zu befürchten gewesen. Aufgeweicht, fast unbefahrbar ist auch dieser Weg, tief sind die Hufe der vier armen Pferde versunken bei jedem Schritt. – Nun stehen sie hier also, mitten in der Nacht. So viele Stunden sind sie nun schon unterwegs, wie viele mögen es jetzt wohl noch sein? Was für eine schreckliche Reise!

Wäre es am Ende nicht vielleicht doch besser gewesen, sie hätten die alte Straße über Paskopole genommen? Auch wenn man sich noch so viele Gespenstergeschichten erzählt über jenen Platz zwischen Lobositz und Teplitz, der ein Ort des Schreckens sein soll, vor dem die Reisenden angst und bange gemacht werden. Nun, ihn hätte er durchaus gereizt … – heute besonders. Man hat ihm ja auch geraten, nicht in der Nacht zu fahren, hat ihn gewarnt vor diesem Wald, der noch immer aus dem Dunkeln hineinzustarren scheint; hat ihm tatsächlich Furcht einzujagen versucht. Ihm! Als ob ein solches Gefühl Platz hätte in seinem Herzen!

Denn seine Gedanken sind nur bei ihr, bei seiner unsterblichen Geliebten; sind bei der letzten Nacht … dem Abend, als sie sich in den Straßen Prags unverhofft begegnet sind. Nach so langer Zeit … Und wie weit diese Geschichte nun doch schon zurückreicht. Dreizehn Jahre sind vergangen seit diesem Tag. Anfang Mai ist es gewesen …

∗

Er hat am Petersplatz gewohnt damals, hoch oben, im dritten Stock. Die schmale Wendeltreppe sind sie hinaufgekommen zu ihm, die Gräfin von Brunsvik mit ihren beiden Töchtern. Therese muss da 25 gewesen sein und Josephine 19. Sie schienen nicht wenig überrascht, dass ein Ludwig van Beethoven so höflich sein konnte, hatten wohl ganz anderes von ihm gehört und erwartet. – Therese hat ihm eines seiner Werke vorgespielt (den Klavierpart eines Trios wohl), ganz vorzüglich nebenbei, und er hat gleich zugesagt, die Töchterchen täglich zu unterrichten, hat sogar auf ein Honorar verzichtet, und das, obwohl er eigentlich weder seine Zeit noch Energie als Klavierlehrer gerne verschwendete (und das Geld wahrlich gut hätte brauchen können!). Warum er wohl an diesem Tag, bei diesen beiden jungen Damen eine Ausnahme machte … Ahnten sie es? Ahnte er es selbst schon?

Dabei hätte es wahrlich keine Armen getroffen. Altem ungarischen Adel abstammend, nannte die Gräfin ein prachtvolles Schloss in der Puszta ihr eigen. Therese und Josephine sprachen Englisch und Französisch, waren in der zeitgenössischen Literatur bewandert und spielten schon ausgezeichnet Klavier, als sie zu ihm kamen. Natürlich zu ihm. Zu wem sonst? War er, Beethoven, mit seinen 29 Jahren, doch der bekannteste Komponist und Pianist Wiens. Bei ihm unterrichtet zu werden, war dem Marktwert der Töchter ganz sicher nicht abträglich. Denn darum ging es der Witwe Brunsvik schließlich, einzig und allein: sie unter die passende, will sagen: standesgemäße Haube zu bringen. Der beste, reichste, adligste Ehemann war gerade recht. Da war er, der Bürgerliche, der Musikus, natürlich ganz außen vor. Als Klavierlehrer taugte er wohl, aber zum Gatten …

„Hotel zum Erzherzog Carl“: Da waren sie abgestiegen. Dorthin ging er also, jeden Mittag, um Therese und Josephine zu unterrichten; bei der einen Stunde ist es selten geblieben … wie doch die Zeit verging in ihrer Gesellschaft: Schon war es beinahe fünf, und obschon zu Hause eigentlich seine Streichquartette op. 18 auf ihn warteten, kehrte er oftmals selbst dann nicht heim, ließ sich „überreden“, mit den Schwestern einen Ausflug ins Grüne zu unternehmen, sie ins Theater oder auf einen Ball zu begleiten, mit ihnen auf dem Graben oder in der Kärntner Straße zu flanieren, ein Eis zu essen beim Nachhausegehen. Denn immer länger wurden die Abende, immer wärmer, der Sommer kam heran … Mit seinem Gehör war es damals bei weitem noch nicht so schlimm wie jetzt, er konnte albern und schäkern mit den Mädchen, lachen und flirten; und die schrecklichen Gedanken an seine drohende Taubheit vertreiben; an den Dämon, der sich eingenistet hatte in seinen Ohren, der ihm das Leben vergiftete …

Nun schien es wieder selige Augenblicke für ihn bereitzuhalten.

Doch so ein Glück währt nie lang. Wenige Wochen nur, dann erfuhr er das, was zu befürchten gewesen war: Die Mutter war bei ihrer Suche nach einem geeigneten Mann für ihre Jüngste schnell fündig geworden. Graf Deym war der Glückliche, fast dreißig Jahre älter als sie war er. Äußerst wohlhabend, angeblich, hatte ein sonderbares Museum mit Wachsfiguren und andrem Kram. Dass die Tochter ihn gar nicht wollte, scherte die hoch erfreute Gräfin wenig. Die Hochzeit ist beschlossene Sache gewesen. – Aus war es mit den unbeschwerten Nachmittagen und Abenden, ein für allemal. Und damit, dass er Josephine jeden Tag sehen konnte. Die wenigen Stunden Unterricht, die jetzt noch blieben, wie schnell waren sie dahin.

Was er längst für Josephine empfand, hat er ihr mit seiner Musik gesagt. Ein Abschiedsgruß, vorsichtshalber ihr und Therese gewidmet: sein Lied mit sechs Variationen über ein Gedicht GoethesI: Ich denke dein …

„Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer

Vom Meere strahlt;

Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer

In Quellen malt.

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege

Der Staub sich hebt;

In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege

Der Wandrer bebt.

Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen

Die Welle steigt.

Im stillen Haine geh’ ich oft zu lauschen,

Wenn alles schweigt.

Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,

Du bist mir nah!

Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.

O wärst du da!“

Jede Nacht träume er von ihr … Endlich ist es raus, endlich gesteht Fryderyk es seinem Freund Tytus nach der Rückkehr aus Wien, wo er begeistert gefeiert worden ist. Jede Nacht träume er von Konstancja, seit sechs Monaten schon, und doch habe er noch nie das Wort an sie gerichtet. Sein „Ideal“, vielleicht zu seinem Unglück gefunden – Er „verehre es aus ganzer Seele“ … Alles, was er oft sagen wolle, habe er dem Klavier anvertraut. An sie habe er gedacht, als er den langsamen Satz seines Klavierkonzertes komponierte oder den WalzerII, in dem Fryderyk ausspricht, „was er für Konstancja, die ferne, die ferngehaltene Geliebte empfindet. Und er sagt es in seinem f-Moll-KonzertIII, an dem er stetig weiterarbeitet. Der erste Satz vibrierend vor Unruhe. Dann das Larghetto, Sehnsucht und Begehren in Töne gesetzt. Im dritten Satz, in dem der Oberek, ein wirbelnder polnischer Volkstanz anklingt, wagt das Konzert dynamische Ausbrüche, macht den Drang der Liebenden spürbar, der sich in forte fortissimo Erleichterung verschafft.“9

Josephine Brunsvick 1779–1821

Doch nur in der Musik. In der Wirklichkeit wagt es Fryderyk nicht. Den für Konstancja komponierten Walzer schickt er nicht ihr, sondern Freund Tytus, mit dem Hinweis, „die mit einem Kreuz versehene Stelle“ zu beachten. Niemand außer ihm, Tytus, kenne ihre Bedeutung. Warum nur macht Chopin aus seinem Herzen eine Mördergrube? Seine Biografin Eva Gesine Baur fragt sich, ob nicht vielleicht für ihn die „Sehnsucht nach Liebe bereits Liebe“ sei; ob er bewusst „das unerfüllte Begehren als Antriebskraft“ nutze; oder ob er nicht von der Wirklichkeit ernüchtert werden wolle. Und auch wenn für diesen jungen Mann die körperlose Liebe zu Konstancja Gladkowska kaum mehr auszuhalten sei, so könne er – mittlerweile so „gefangen in seinem Wahn“ – kaum mehr ausbrechen. „Eine körperliche Annäherung würde die Vision besudeln. Das Ideal darf nicht real werden, wenn es anbetungswürdig bleiben soll. Doch warum fürchtet sich Fryderyk vor der Wirklichkeit der Liebe? In Szafarnia hat er eine junge Magd mit einer Rute verfolgt. Eine Szene ungebremster Begehrlichkeit. Teilt er auf in eine körperliche Liebe, die bäuerisch und niedrig ist, und eine hohe, aristokratische, die den Körper verleugnet? Zeigt hier die katholische Erziehung seiner Mutter, dieser geheiligten Mutter, ihre Wirkung?10

Fragen über Fragen, die sich Chopin so oder anders durchaus selbst gestellt haben mag. Sie führen hier nicht weiter. Und ob Konstancja jemals in Wirklichkeit oder nur im Traum in seinen Armen gelegen hat: Man hört es dem wundervollen Larghetto des f-Moll-Konzertes nicht an, in dessen Mitte ein dramatisches Rezitativ über einer Tremolobegleitung der Streicher steht, das so nur für eine geliebte Sängerin komponiert worden sein kann …

„Zu Tränen gerührt“ sei nicht nur Josef Xaver Elsner gewesen, steht in den Zeitungen vom 8. Februar 1830 zu lesen, als das (heute als Chopins zweites bezeichnete) Klavierkonzert zum ersten Mal im elterlichen Salon engen Freunden zu Ohren kommt. – Das macht neugierig. Und so ist das Warschauer Nationaltheater bereits drei Tage vor der Uraufführung am 17. März bis auf den letzten Platz ausverkauft. Lobeshymnen werden in den heimischen Blättern zu lesen stehen: Die Polen seien „vom Schicksal mit einem Chopin beschenkt“ worden „wie die Deutschen mit Mozart“ …

Eine Begeisterung, die bei weitem nicht jeder Zeitgenosse – insbesondere außerhalb der polnischen Heimat – teilen wird. Ein französischer Komponist beispielsweise, der französische Romantiker schlechthin, schreibt später über die Klavierkonzerte Chopins, dass sich seiner Ansicht nach „das ganze Interesse auf den Klavierpart“ konzentriere und das Orchester „nichts anderes als eine kalte, fast überflüssige Begleitung“ sei …

Ob Hector Berlioz’ bis zum heutigen Tag nachhallendes Urteil wohl weniger bissig ausgefallen wäre, wenn er über den romantischen Hintergrund dieser Werke Bescheid gewusst hätte?

Für ihn selbst beginnt im Juli 1830, während Chopin sich über seine Gefühle für Konstancja klar zu werden versucht, eine weitaus weniger romantische, dafür umso leidenschaftlichere Episode seines Lebens, die ihm – wie wir sehen werden – das „höllische Feuer ins Blut jagen“ wird …

Der „Herr Sohn“ möge doch das „warme, seine Phantasie noch mehr erhitzende“ Heidelberg verlassen und „in unser kaltes plattes Leipzig“ zurückkehren, rät der Lehrer einer Rat suchenden Mutter und schreibt wörtlich weiter an diesem 9. August 1830: „Ich mache mich anheischig, Ihren Sohn (…) bei seinem Talent und seiner Phantasie binnen drei Jahren zu einem der größten jetzt lebenden Klavierspieler zu bilden, der geistreicher und wärmer wie Moscheles und großartiger als Hummel spielen soll. – Den Beweis dafür führe ich mit meiner eigenen elfjährigen Tochter, die ich eben anfange der Welt vorzustellen.“

Des Lehrers Worte werden glücklicherweise die gewünschte Wirkung nicht verfehlen. Der „Herr Sohn“, Student der Rechte, sieht für sich als Juristen nämlich keine Zukunft. In seinem Studienort Heidelberg, wo er am 20. Januar zum ersten Male als Klaviervirtuose aufgetreten ist, hat die Musik immer mehr an Bedeutung gewonnen – und das feucht-fröhliche studentische Leben. Wein, Weib und Gesang. Der Alkohol macht ihn, der ohnehin nur selten spricht, und wenn dann leise, sächselnd-nuschelnd, er macht ihn mitteilsamer: „Bier – Champagner – knill“, heißt es wiederholt in seinem Tagebuch, im März sogar: „Aus Langeweile betrunken – schwer knill – meine Sehnsucht, mich in den Rhein zu stürzen.“

Am 30. Juli hat er nun, den Brief um fünf in der Frühe beginnend, seiner Mutter geschrieben, dass sein ganzes Leben „ein zwanzigjähriger Kampf“ gewesen sei, ein Kampf zwischen „Musik und Jus“. Nun stehe er „am Kreuzwege“ und erschrecke „bei der Frage: wohin“. Es könne für einen Menschen „keinen größeren Qualgedanken geben als eine unglückliche, tote und seichte Zukunft, die er sich selbst vorbereitet hätte“. Die Mutter möge dem berühmten Klavierlehrer schreiben und ihn „unumwunden“ fragen, was er von ihm und seinem Lebensplane halte.

„… zu einem der größten jetzt lebenden Klavierspieler … !“ – „… binnen drei Jahren … !“ Das sind Aussichten! Endlich kann der 20-Jährige „ohne Tränen von einer Wissenschaft Abschied“ nehmen und sich der Kunst widmen, die er in einem Brief an die Mutter selbst sprechen lässt: „Ich wohne bei der Schönheit, und das Herz ist meine Welt und meine Schöpfung – ich bin frei und unendlich, komponiere und bin unsterblich.“

Im Herbst 1830 reist der ehemalige Student frohgemut aus dem „erhitzenden“ Heidelberg in das „kalte“ Leipzig. Er wohnt, ab dem 29. September, St. Michael, in der Grimmaischen Gasse, Ecke Reichsstraße, bei Wieck, Friedrich Wieck, dem Klavierlehrer.

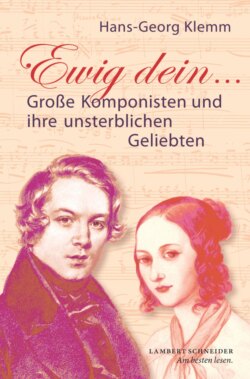

Das elfjährige Mädchen, das dieser der Welt vorzustellen gedenkt, trägt den Namen Clara; der Schüler heißt Robert, Robert Schumann. – Eine der größten und bewegendsten Liebesgeschichten des 19. Jahrhunderts: Sie nimmt hier ihren Anfang. Wenn auch noch nicht so ganz. Doch, wie der letzte Satz des Briefes an die Mutter schon prophezeit: „Die Zukunft ist ein großes Wort.“

∗

„Noch sitze ich hier – habe nicht genügend Kraft, um den Tag festzusetzen, ich denke, dass ich deshalb verreise, um zu sterben – und wie trostlos muss es sein, woanders zu sterben, nicht dort, wo man gelebt hat. Wie schrecklich wird es mir sein, statt der Familie einen kaltherzigen Doktor oder einen Diener an meinem Sterbebett zu sehen (…) – wie dem auch sei, vor Sankt Michael lasse ich alle meine Schätze im Stich und werde in Wien sein, verdammt zu ewigem Seufzen.“ Düster sind die Gedanken eines Zwanzigjährigen, der doch ausziehen will, um die musikalische Welt zu erobern …

Alle seine „Schätze“ wird Chopin also zurücklassen; wenn auch nicht wie geplant Ende September. Denn das gewaltige Beben der französischen Juli-Revolution hat mit seinen Ausläufern Tirol, Wien und Sachsen erfasst, seine Erschütterungen sind bis nach Polen gedrungen, wo sofort die Hoffnung gärt, sich vom Joch der russischen Fremdherrschaft zu befreien – nicht gerade die allerbeste Zeit zum Reisen. Doch eines nicht allzu fernen Tages wird der große Tag gekommen sein, wird Fryderyk seine geliebte Heimat verlassen; und Konstancja?

∗

Sie trägt ein weißes Kleid und einen Kranz aus weißen Rosen, singt „O quante lagrime per te versai“: „O wie viele Tränen vergoss ich deinetwegen“. – Doch sie wird nicht zum Altar geführt an diesem 11. Oktober 1830. Mit der Arie aus Rossinis „Donna del Lago“ verzaubert sie vielmehr, dem Wunsch Fryderyks folgend, das Publikum auf seinem Abschiedskonzert.

„Hoffen wir, dass keine fremde Hauptstadt ihn für immer bei sich behält“, hat der von dem Komponisten verehrte Nationaldichter Stefan Witwicki im „Allgemeinen Tagblatt des Landes“ geschrieben und dessen neues Klavierkonzert in e-MollIV als „Werk eines Genies“ gefeiert, das ihm „beständigen Ruhm“ sichern werde. An diesem 11. Oktober wird es im ausverkauften Nationaltheater uraufgeführt. Den langsamen Satz, das Larghetto, beschreibt Chopin selbst in einem Brief an Tytus wie folgt: (Die) „Ruhe und Melancholie vermitteln den Eindruck von jemandem, der sanft auf eine Stelle blickt, welche ihm tausend glückliche Erinnerungen ins Gedächtnis ruft. Es ist eine Art von Träumerei im Mondlicht an einem wunderschönen Frühlingsabend.“ – Ein Abend, der wie geschaffen gewesen wäre für die Liebe zwischen ihm und Konstancja …

Als Chopin am 2. November die Kutsche besteigt, hat er einen Silberpokal mit polnischer Erde bei sich, der ihm zum Lebewohl überreicht worden ist. Unter seiner Kleidung trägt er ein Band am Herzen, an seinem Finger einen Ring – Geschenke Konstancjas. Langsam, ganz langsam verschwindet am Horizont die Heimat, immer ferner wird die Geliebte, deren Abschiedsverse in seinem Stammbuch stehen:

„Wir müssen der Notwendigkeit nachgeben“, hat sie geschrieben, und:

„Vielleicht kann man Dich in der Fremde höher belohnen, aber stärker lieben kann man Dich nicht.“

∗

Stärker zweifeln und sich sorgen kann man nicht als fern der Heimat, wo der Aufstand der Polen losgebrochen ist und blutig niedergeschlagen wird. Er liebe sie so sehr, schreibt Chopin einem Freund, dass er nun „alle Töne wachrufen“ könne, die ihm „das blinde, wütende, entfesselte Gefühl“ eingebe. „Bis zum Tode … selbst nach dem Tode“ würde sich noch seine „Asche ihr zu Füßen legen“. Düstere Gedanken erfüllen ihn, den es über Wien und München nach Stuttgart verschlagen hat, mehr und mehr, wollen niedergeschrieben sein: „Ja, nein, ja, ja, nein, ja, nein, ja, ja, ein Finger über den andern; es entglitt … Liebt sie mich? Liebt sie mich wirklich? (…) Was ist aus ihr geworden? Wo ist sie? Die Arme! Vielleicht ist sie in den Händen der Moskowiter! Ein Moskowiter umfasst sie, würgt sie, mordet sie, tötet sie! Oh, Geliebte! Ich bin hier allein – komm zu mir –, dass ich deine Tränen trockne (…)“

Die Schreckensvision ist glücklicherweise nie Wirklichkeit geworden. Konstancja Gladkowska zählt nicht zu den unzähligen Opfern des sogenannten Novemberaufstandes, der von den russischen Fremdherrschern blutig niedergeschlagen wird. Dennoch werden sie und Fryderyk einander nie wieder begegnen. Seine Briefe wird sie verbrennen, damit nicht „das, was den Stolz ihres Lebens gebildet, nach ihrem Hinscheiden der Neugier der Welt preisgegeben werde“. Eines Lebens, das sie nicht an der Seite eines umschwärmten Komponisten, sondern, als Gattin und Hausfrau, an der eines biederen Gutsbesitzers verbringt. „Wenn Chopin mich geheiratet hätte, wer sagt mir, dass er mich glücklicher gemacht hätte als mein guter Józef?“ – So blickt sie im Alter schließlich zurück.

Und Fryderyk? Als er, kaum ein Jahr nach Verlassen seiner Heimat, von der anstehenden Hochzeit Konstancjas mit dem „guten“ Józef, Józef Grabowski, erfährt, schlägt er das Büchlein mit ihren Abschiedsversen auf und liest noch einmal:

„Vielleicht kann man dich in der Fremde höher belohnen, aber stärker lieben kann man dich nicht.“

Da greift er zur Feder. Ein einziges kleines Wort nur, das er hinzufügt: „Moga!“ –

Man kann!

In Frauenkleidern nach Paris zurückkehren! Hector Berlioz ist wild entschlossen. Nach Paris zurückkehren, um dort – wie es in seinen Memoiren wörtlich heißt – erst „zwei schuldige Frauen und einen unschuldigen Mann erbarmungslos umzubringen“ und dann, „nach diesem hübschen Streich“, auch sich selbst …

In nur wenigen Minuten ist der „Plan zu dieser Expedition“ gefasst. Berlioz bereitet schleunigst seine Abreise vor, bestellt bei einer Modistin ein Kleid sowie einen Hut nebst grünem Schleier („die vollständige Toilette einer Zofe“) und packt seinen Koffer. Er lädt ein paar Doppelpistolen „gehörig“ und verbirgt in seinen Taschen „zwei Fläschchen mit labendem Getränk wie Laudanum und Strychnin“. So durchstreift er bis zu Stunde der Abreise ziellos die Straßen „mit jenem krankhaft unruhigen und beunruhigenden Wesen, das tollen Hunden eigen ist“.

Was ist passiert? Was ist mit ihm?

∗

Nach Harriets Abreise hat der niedergeschlagene Berlioz durch einen gewissen, ihm wohlgesinnten „F. H.“ (den deutschen Komponisten Ferdinand Hiller) die schöne, 18-jährige Pianistin Marie Moke kennen gelernt und, wohl wissend, dass der Freund in sie verliebt ist (jedoch „nicht so recht von der Stelle“ kommt), eine Affäre mit ihr begonnen; diese Frau ist es, die ihm „das höllische Feuer ins Blut jagen“ soll … wohingegen „der arme F. H.“ lediglich „einige bittere Tränen“ vergießen muss, Hector „würdevoll Lebewohl“ sagt und nach Frankfurt abreist – womit er jedoch keineswegs endgültig aus seinem und unserem Gesichtskreis verschwunden sein wird …

„Mademoiselle M“ und Berlioz verloben sich, bevor der Komponist im Februar 1831 seinerseits für lange Zeit Abschied von seiner „schönen Trösterin“ und Paris nehmen muss, um eine höchst ungeliebte Italienreise anzutreten (denn der Rompreisgewinn beinhaltet einen mehrjährigen Studienaufenthalt in der Villa Medici). Da ahnt Berlioz noch nicht, was hinter seinem Rücken vor sich gegangen ist: Maries Mutter, die von der Verbindung ihrer Tochter mit ihm wenig begeistert ist („Verwirrung“ habe der junge Künstler in ihre Familie gebracht), hat bereits einen geeigneteren Schwiegersohn ausgeguckt, ist fündig geworden in der Gestalt des vermögenden Camille Pleyel, Sohn des Klavierfabrikanten und Musikalienhändlers Ignaz Pleyel.

Berlioz’ zwangsweise Abwesenheit kommt da wie gerufen. Dieser, schon am Tage seiner Ankunft von einer „lebhaften Unruhe“ befallen, wartet vergeblich auf Maries Liebesgrüße aus der Heimat und ist nach drei langen Wochen schon kurz davor, zurückzukehren, um „die Ursache dieses geheimnisvollen Schweigens“ in Erfahrung zu bringen. Da erreicht ihn wenig später ein Päckchen, das statt heißer Zeilen der Tochter eine kühle „Epistel“ der Mutter Moke enthält. Der Inhalt ist „so außerordentlich unverschämt“ und beleidigend, dass in Berlioz „plötzlich etwas Schreckliches“ vorgeht – nämlich der Plan zu der bereits beschriebenen Expedition … Ohne große Umschweife wird dem vermeintlich in sicherer Entfernung Weilenden kurz und knapp mitgeteilt, die Eheschließung Maries mit Camille sei beschlossene Sache.

In allen Einzelheiten wird sich Berlioz auf seinem Weg nach Paris den Tathergang ausmalen:

∗

„Ich stellte mich bei meinen Freunden gegen 9 Uhr abends ein, im Augenblick, da die Familie zum Tee versammelt war; ich ließ mich als eine Kammerfrau der Gräfin M. melden, die eine wichtige und dringende Botschaft zu überbringen habe; man führte mich in den Salon; ich übergab einen Brief, und während man damit beschäftigt war, ihn zu lesen, zog ich aus meinen Busen die beiden Doppelpistolen, zerschmetterte den Schädel von Nummer eins, dann von Nummer zwei, ergriff Nummer drei bei den Haaren, gab mich zu erkennen und zwang ihr, trotz ihres Geschreies, mein drittes Salut auf; worauf ich, noch bevor dieses Vokal- und Instrumentalkonzert Neugierige herbeigelockt haben würde, mir das vierte unwiderstehliche Argument in meine rechte Schläfe jagte; und wenn die Pistole nicht losgehen sollte (das hat man schon erlebt), beeile ich mich, meine Fläschchen zur Hilfe zu nehmen.“

Berlioz nimmt, da er die Notwendigkeit, sich selbst auch noch zu töten, als „ziemlich störend“ ansieht, schließlich Abstand von seinem Vorhaben, zumal er nicht „mit keinem anderen Ruf als dem eines brutalen Menschen“ von der Welt Abschied nehmen will und neben seiner unvollendeten „Symphonie fantastique“ andere, „größere Partituren“ im Kopf zu haben glaubt.

„Gleichviel“, so beschließt Berlioz diese Episode „ich glaube, dass meine kleine Komödie ein gewisses Interesse beanspruchen durfte, und es ist eigentlich schade, dass sie nicht aufgeführt wurde.“

Zwei schuldige Damen und ein unschuldiger Mann in Paris dürften dies weniger bedauert haben, und auch die musikliebende Nachwelt gibt fraglos seinen Kompositionen den Vorzug.

I Es trägt den Titel „Nähe des Geliebten“.

II Walzer op. 70 Nr. 3 Des-Dur (1829).

III Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 f-Moll op. 21.

IV Das Klavierkonzert e-Moll op. 11 wird, obwohl nach dem in f-Moll op. 21 entstanden, heute aufgrund der früheren Veröffentlichung als Chopins erstes geführt.