Читать книгу ANWALT HAPPINGER - Hans-Peter Kreuzer - Страница 5

Kapitel 3 – Der Gfäller Lenz, ein Neffe des Erblassers

ОглавлениеDer Gfäller Lenz wischte sich mit einem rot-weiß getupften Stofftuch den Schweiß von der Stirn. „Wos i eana jetzt erzähl, Herr Anwalt, des werns net glaam!“ war das Erste, was er sagte.

„Perfekte Einleitung“, dachte Happinger. Bei seinen Vorlesungen stellte er oft einen ähnlichen Satz an den Anfang, weil das die Spannung so schön aufbaute.

„Na dann leg`n S` mal los!“ sagte er und rollte mit seinem Sessel einen halben Meter zurück zur Bibliothekswand, die eindrucksvoll mit blutrot gebundenen Gesetzestexten, Fachzeitschriften und juristischen Fachbüchern bestückt war. Es war das repräsentative Ambiente, das Happinger für seine Arbeit brauchte. Wer im Rücken des Anwalts die geballte Ladung rechtlichen Wissens sah, wurde allein dadurch in dem Gefühl bestärkt, in Happingers Kanzlei bestens aufgehoben zu sein. Einigen Mandanten – und der Lenz gehörte zu diesen – wäre mehr körperliche Nähe bei den Gesprächen lieb gewesen.

Genau daran war aber Happinger überhaupt nicht gelegen. Eine mit bequemen Sesseln und womöglich noch mit einer Couch ausgestattete Gesprächsecke, wie manche Anwälte sie hatten, fand er für seine Anwaltskanzlei nicht passend. Er legte Wert auf eine gewisse Distanz und diese verschaffte ihm der große Schreibtisch, über den hinweg der Mandant sein Anliegen ja vortragen konnte.

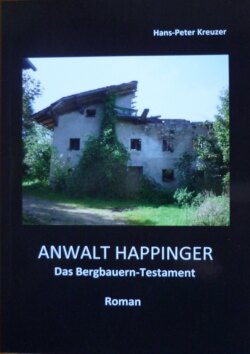

So saß also der Gfäller Lenz gut zwei Meter von ihm entfernt. Die Worte sprudelten jetzt nur so aus ihm heraus. Sein Onkel, der Gfäller Schorsch – Gott hab` ihn selig - sei Anfang 1996 verstorben. Mit seinen über 80 Jahren habe er bis zuletzt ganz allein auf seinem Bergbauernhof oberhalb von Anderdorf gelebt. Da sei natürlich die ganze Arbeit liegen geblieben und über die Jahre alles heruntergekommen. Ja und als er dann starb, habe es eine große Überraschung gegeben. Zum Entsetzen der gesamten Verwandtschaft sei ein Testament aufgetaucht, nach dem er sein gesamtes Hab und Gut einer bisher gänzlich unbekannten Frau hinterlassen hatte.

„Was hat er ihr denn hinterlassen?“ fragte Happinger. „Ja, den Hof hoid mit de Äcker drum rum und de Bergwiesen; ja und dann hoid no vui Bergwoid und zwoa Almen.“

„Do geht`s um Millionen, de si` des Weibads do untern Nogl g`rissn hod!“ fügte sichtlich erregt der Lenz hinzu.

„Worauf will er hinaus?“ dachte Happinger.

Es kam doch bekanntlich immer wieder mal vor, dass ein alter Mann kurz vor seinem Ende noch eine nette Frau fand und sie zur Erbin einsetzte. In solchen Fällen ging die ganze Verwandtschaft dann eben leer aus, wenn für die Enterbten nicht ausnahmsweise Pflichtteilsansprüche im Gesetz vorgesehen waren. Im Fall des verstorbenen Gfäller Schorsch war Happinger rasch klar, dass ein ganzes Dutzend Verwandter leer ausgehen würde, wenn das Testament rechtsgültig wäre. Aber genau daran, nämlich an die Wirksamkeit des Testaments, wollte der Gfäller Lenz nicht glauben. Er hatte damit gerechnet, dass der Onkel ihn zu seinem alleinigen Erben einsetzt; und wenn er schon nicht Alleinerbe sein sollte, so erwartete er als gesetzlicher Erbe, zumindest mit einem Viertel des Nachlasses bedacht zu werden.

„Gar nia ned hätt da Onkel sei Zeig ana Wuidfremdn vamacht“ sagte er und fuhr sich mit dem schweißnassen Tuch wieder über die Stirn. „Und überhaupt hod er des Testament gor nia ned gschriebn, wo a doch scho ganz dement war“, ergänzte er.

„Und die anderen Verwandten des Onkels?“ wollte Happinger wissen, „zweifeln die auch an der Wirksamkeit des Testaments?“

„Ja scho, aber de scheichan de Grichtskosten“, antwortete der Lenz und schaute verächtlich halb zurück in den Raum, als stünden dort seine mutlosen Verwandten, die sich nur nicht vortrauten und keinen Mumm hatten, auch nur das geringste Kostenrisiko einzugehen.

„Und Sie wollen das auch bei ungewissen Erfolgsaussichten ganz allein stemmen?“

fragte Happinger zweifelnd den Gfäller Lenz.

„Ja scho ! Wissen S`, Herr Anwalt, wann ma nix riskiert, kummt ma a zu nix.“

Happinger verstand den Gfäller Lenz recht gut. Er spürte, dass etwas an der Sache dran war, das sich bei genauerer Überprüfung als Anfechtungsgrund erweisen konnte. Wenn er sich in die Lage des Mandanten versetzte und sich selbst die Frage stellte, ob er stillhalten oder einen Rechtsstreit um das Erbe riskieren sollte, so hätte er sich trotz der unklaren Ausgangslage gewiss auch gegen das Passivbleiben entschieden.

Diese skeptische Überlegung war Happinger wichtig. Es lag ihm fern, seinem Mandanten unbegründete Hoffnungen zu machen und ihn mit Blick auf ein hohes Honorar in einen abenteuerlichen Prozess zu jagen.

Der Gfäller Lenz war ein Naturbursche, ein Holzfäller und Waldarbeiter, der bei seiner Tätigkeit oft genug Gefahren ausgesetzt war. Er hatte dem Schorsch, seinem Onkel, nahe gestanden. Immer wieder hatte dieser ihm gesagt, dass er später mal der Hoferbe werden soll. Und jetzt war da nach dem Tod des Onkels diese Frau aufgetaucht.

Als Alleinerbin des Onkels bezeichnete sie sich, dabei hatte bisher keiner von den Verwandten jemals von ihr gehört, geschweige denn sie gesehen. Das wollte der Gfäller Lenz so nicht gehen lassen.

„Drei vo meine Vettern und zwoa vo meine Basen werd`n scho a no mitmacha“, schob er plötzlich nach. „Na also!“ sagte Happinger. Damit reduzierte sich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzbare, vermutlich aber hohe Kostenrisiko für den Gfäller Lenz erheblich.

„Also, dann erzählen Sie mir doch einmal etwas über Ihren verstorbenen Onkel und über die Frau, der er angeblich seinen Besitz vermacht haben soll; ja und natürlich auch alles, was sie über das Testament und den Nachlass des Onkels wissen“, forderte er den Gfäller Lenz auf.

Der rückte nun so dicht es eben ging an Happingers Schreibtisch heran und lehnte sich mit weit vorgestreckten Armen über die fein polierte Fläche, ohne zu ahnen, dass er damit eine unsichtbare Grenze überschritt.

Happinger war verstört. Alles Mögliche hatte er sich einfallen lassen, um Mandanten auf Distanz zu halten. Schon die Größe des Schreibtisches garantierte üblicherweise einen Abstand von mindestens eineinhalb Metern. Zur Erweiterung dieser Distanz hatte er sich einen Abstandhalter ausgedacht. Unter dem Schreibtisch stand ein robuster Tisch parat, der eine schwarze, kratzfeste Platte hatte. Bei absehbarem Bedarf zog Happinger diesen niedrigen Tisch hervor, bevor der Mandant im Besprechungszimmer war. Die Mandanten mochten es als Möglichkeit sehen, ihre Akten und anderes darauf abzulegen; er selbst verschaffte sich dadurch einen etwas größeren Abstand von den Personen, die vor ihm saßen. Diesmal aber hatte er die Barriere nicht rechtzeitig aufgebaut und so kam es, wie es kommen musste. Als das Gespräch für den Gfäller Lenz besonders aufregend wurde, legte der sich mit seinem ganzen Oberkörper auf den Schreibtisch und schlug mit der Faust darauf herum als wäre es ein Wirtshaustisch. Happinger schluckte verstört. Sagen wollte er nichts. Stattdessen bedachte er seinen wild gewordenen Mandanten mit Blicken, die jeden anderen zum sofortigen Rückzug bewegt hätten. Dem Gfäller Lenz hingegen fehlte jegliches Unrechtsbewusstsein. Happingers ärgerliche Blicke deutete er als eine empathische Äußerung. Einen Anwalt, der sich mit ihm ärgerte, mochte er.

Happinger bemerkte natürlich das Missverständnis. Er hoffte, dass der edle Schreibtisch die barrierefreie Besprechung schadlos überstehen würde.