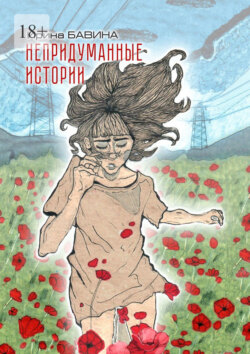

Читать книгу Непридуманные истории - Ирина Бавина - Страница 5

МЕМУАРЫ

От трех до пяти. Истории детства

ОглавлениеНаша комнатка в общей квартире была крошечная в 10,5 квадратных метров. Не знаю каким образом, но в эти метры родители умудрились разместить кое-какую мебель. Имелся огромный древний диван, обшитый темно-коричневый дерматином, с высоким ограждением от стены и круглыми подлокотниками. Он не разбирался, но пружины там были отменные, и я на нем так любила прыгать и совершать такие пируэты, что бабушка хваталась за сердце. Диван стоял в правом углу возле двери. С ним впритык стояла родительская металлическая кровать, застеленная двумя пуховыми перинами, а сверху – жаккардовым белым покрывалом. Большие и мягкие подушки накрывались вышитыми фатиновыми накидками, из которых такая нарядная фата получалась на моей голове и носилась с гордостью. Помню, как я крутилась в ней перед зеркалом трехстворчатого деревянного шкафа. Подушки ставились одна другую и очень важно было, чтобы уголки подушек не были заломлены, а торчали остро как копья. Перины и подушки были приданым моей мамы. Их сделала вторая добрейшей души бабушка Агафья Петровна Белоус, в девичестве Мельничук, которая жила на Украине во Врадиевском районе селе Юзефполь. Это сказочный уголок моего детства, где я проводила каждый год каникулы до восьмого класса. Месяц-полтора у бабули Гаши и месяц на море в пионерском лагере.

Возле шкафа стояла моя металлическая кроватка, обтянутая сбоку белой сеткой, похожей на рыболовную, чтобы ребенок не вылазил и не выпадал во время сна. Бывало после сна сидела тихонечко, как мышка, а до первого года моей жизни я была ангелом спокойным, и не дождавшись, когда ко мне придут, я умудрялась, как говорила бабушка Ира, «наложить», и все что «наложила» хорошо втереть и размазать по этой сетке и по всей кроватке. Пару раз думаю, что я попробовала своего дермеца. Родные надо мной смеялись и подтрунивали, припоминая мне это, когда я стала старше, но при этом меня обнадеживали, что если малыш своих, пардон, какашек поест – богатым будет. У меня оправдание иное: я была девочкой любопытной, все на ощупь и на зуб пробовала, что до сих пор и продолжаю делать. Позже моя кроватка перешла по наследству Гене.

Под кроватью в деревянном ящике стояла швейная машинка «Подольск». Об этой машинке я не могу не рассказать. Благодаря ей и поженились мои родители. Моя мама в возрасте пятнадцати лет уехала от своей мамы, бабушки Гаши. В то время обязательное образование состояло из семи классов. Паспорт выдавался в шестнадцать лет, с которым и можно было только покидать свое место жительства. Поэтому мама со своей подругой, которая была на год старше, сходили в сельсовет и сказали, что утеряно свидетельство о рождении. Управляющая сельсовета сильно была занята, документы (журнал регистрации) не стала искать, может, после войны и немецкой оккупации он и вовсе пропал или сгорел. И служащая со слов мамы выдала ей новое свидетельство не 1939 года рождения, а 1938, тем самым добавив ей к возрасту еще один год.

Двоюродный брат мамы Николай забрал ее потом к себе из деревни в г. Винницу. Там он работал директором маслозавода. Впоследствии мама с огромной благодарностью вспоминала те два года, что прожила с ним, его женой и их мальчишками, маленькими на тот момент. На заводе платили очень хорошую зарплату. Никто не воровал ни масло, ни сливки. Директор разрешал брать сливочное масло по килограмму в день и по литру сливок. Мама иногда брала, а иногда – нет. Но отзывалась, что масло было вкусным, а самым отменным было то, когда наливаешь его еще не застывшим в банку. Представляю себе взбитые перегнанные сливки! Также мама рассказывала, что кожа рук была всегда нежной, ведь те самые сливки были лучшим кремом для рук. Практически всю зарплату она отсылала маме. Бабушка очень сильно болела, несколько раз она страдала воспалением легких. А на руках бабушки Гаши оставался младший брат моей мамы, дядя Ваня.

Николай уговаривал маму поступить в техникум. Однажды приехал родной старший брат, дядя Саша, и сказал маме ехать с ним в Никополь. У него родился сын, и он начал строиться, ему нужна была помощь. Но Николай не уставал ее уговаривать не уезжать и остаться учиться, да и вообще они жили вместе в ладу. Но мама уехала и попала, как говорят, в самое полымя: и цемент мешала, и за годовалым ребенком ухаживала, и еду готовила – все было на ее плечах. А еще работа – она пошла работать на трубный Никопольский завод. В общем говоря, истинное рабство. Когда о ее житье-бытье выпытала бабушка Гаша, а маму стало «качать от ветра» – так истощена она была, случился скандал. Мама очень переживала, как невольно стала «вражиной» невестке, тете Соне.

Благо, помогли подружки. Той осенью, когда освободилось место в общежитии, они ее позвали к себе и стали жить втроем в комнате. В общежитии только у мамы была швейная машинка. Папа приехал в командировку на этот же трубный завод, и его поселили в комнату на время пребывания. И как-то так получилось, что у него по шву порвались брюки на самом «интересном» месте (сзади), и ему сказали, что у одной Милы есть швейная машинка, ее-то и можно попросить их отремонтировать. Он пришел, постучался в комнату, дверь открылась, и тут он увидел маму. И все! С этой поры все командировки были только в Никополь. А 23 февраля мама и не заметила, как оказалась уже в ЗАГСе. Уже позже мама делилась со мной, что она и не замечала, что ребята на нее засматриваются. Но время было иное, скромное, и все побаивались открываться и признаваться в своих чувствах. И как оно бывает всегда, только она собралась в ЗАГС, как объявились и другие женихи с уговорами выйти за них замуж. Но выбор мамы пал на папу. Мы старались с братом всегда поздравлять родителей с их датой – 23 февраля. Эта дата, для меня во всяком случае, была такой же значимой, как дни рождения папы, мамы, Гены, бабушки, да и мой тоже. Прожили они долго и счастливо, и мы отметили сорокалетие их совместной жизни в 2003 году. Отец был ярким, красивым и модным, однако, не за это мама его полюбила. Он совершал истинно мужские поступки, обладал тонким чувством юмора, никогда попусту не болтал и всегда держал свое слово. Отец любил маму, столько уважения и теплоты проявлял к ней и шутливо называл «Моя Филипповна, рыжая». Пишу о нем, а слезы так и душат – не хватает мне папы. И сколько бы времени ни прошло со дня его ухода из жизни, не стихает теплая тоска. Папа, поговорить бы с тобой…

Значит, эта самая швейная машинка и соединила маму с папой и долго еще нам служила: шили мне платья, мои задания по домоводству исправно исполняла, бабушка Ира шила пастельное белье для наших нужд, наволочки и простыни, а мама – пододеяльники. В магазинах продавалась ткань, которая, конечно же, была дешевле, поэтому в доме было все свое. Хотя помню, у нас было постельное белье, которое, видно, в Воинской части продавали (по сути таскали простыни у солдатиков и продавали задешево). На таких простынях стояла печать в углу, черная и большая. Некоторые простыни были красивые с зеленым рисунком – Минздрав. Это уже скорее всего, в госпитале продавали из-под полы. У нас была стопка таких простыней. Все было в дефиците или очень дорого. Я научилась шить именно благодаря машинке мамы. Но насколько же увлекательно было в детстве покрутить ручку. Эх, первая машина в моей жизни!

Теперь давайте перенесемся на площадь «трех птиц», так называли в народе площадь Дружинников. Это народное название площади дали три значимых сооружения, находящиеся тогда там: Милиция, или «Черный Ворон», как называли милицейскую машину «бобик» из-за ее черного цвета (отделение сейчас там по-прежнему есть, но уже это полиция Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону), Кафе «Чайка», где продавали мороженое в хрустящих стаканчиках – шарики пломбира в безумно вкусных вафельных конусах (снесли эту «стекляшку», когда модернизировали кинотеатр в торговый центр «Сокол») и кинотеатр «Сокол», кстати там тоже между сеансами в фойе продавали то же мороженое. Прожили мы в этом районе в тесноте да не в обиде четыре года.

Бабушка была 1900 года рождения, и семнадцатого апреля у нее был день рождения. В силу своего характера, чтобы не быть нам в тягость, она устроилась на работу в нашем доме убирать подъезды. Не помню, сколько составлял ее оклад, рублей десять в месяц, кажется, но помню, с какой гордостью она пыталась отдавать свою зарплату родителям. Те, в свою очередь, отказывались принимать эти деньги. У нее был беленький выцветший носовой платочек, в который она завязывала узелком аккуратно сложенные в четыре раза бумажные купюры, и клала его потом в шкаф на полку под глаженные простыни. Причем, в то время ворам не составляло труда найти деньги, у всех они хранились в бельевом шкафу на верхней или второй полке под стопкой простыней. Тем более двери в квартиру не закрывались, когда хозяева были дома, а если квартира закрыта, ключ можно было найти под ковриком у входа. Еще большее счастье, прям до слез, бабушке доставляла нежданно-негаданно начисленная пенсия в размере двадцати рублей как вдове пропавшего без вести мужа на войне. И вот она начала получать пенсию. Это уже было при мне, когда мы жили на Западном в 1970 году. Эти деньги она гордо отдавала в бюджет семьи. Сколько ее помню, бабуля всегда готовила кушать. Первое (суп, борщ) каждый день было свежим, по понятной причине – холодильника-то нет. А какие у нее были вкусные котлетки из государственных свиноговяжьих биточков по 1 руб. 10 коп. за килограмм, куда добавлялся чесночок. Эх, вкуснятина! Были и такие блюда, которые я не воспринимала на дух, но их любили бабушка и родители. Например, я отказывалась кушать рыбу: покупалась красная рыба, сильно засоленная в бочках, бабушка ее отваривала и говорила, что это вкуснятина, но я ее не понимала, эту вкуснятину.

С бабушкой мы ходили гулять в сквер, который тянулся по проспекту Стачки от площади Дружинников до Переходного моста. Развлечений было немного: на площадке одиноко стояла лестница и турникет, качелей не было вообще, зато была песочница с желтым крупным песком, где мы делали пасочки и с завидной периодичностью закапывали выпавшие зубы бабушки Иры (это в продолжение моей «зубной эпопеи»). Она их сама расшатывала и выдирала, я же при этом с радостью их сажала и в надежде ждала, что вырастит красивое зубное дерево с новыми зубками, и мы вставим бабушке новые. Но дерево никак не росло. Бабушка скончалась 1982 году, когда ей было восемьдесят два года и на верхней челюсти впереди у нее оставалось только три зуба.

Зимой сквер достоин отдельного внимания. Для прогулок в нем у меня была коричневая шубка из мутона, очень теплая и тяжелая, и такая же мутоновая, но черного цвета, шапочка на завязках-шнурках, под которую повязывался хлопковый платочек, на ножки одевались валенки, но без колош (видно, только для снежной холодной погоды), и в этом виде я выходила на улицу в мороз. Бывало, выходим с бабушкой в парк погулять, и она мне говорит: «А давай-ка шубку почистим!» И я падала со всего разбегу, насколько я могла тогда разбежаться, во всем своем теплом одеянии в снег. Его было много, и он был глубокий и пушистый, меня и видно не было. Вообще на моей памяти снега много было до года 1975. Потом зимы стали менее снежными, и сугробы помельчали. На наших прогулках бабушка мне рассказывала сказки. Я же все умоляла бабушку походить по переходному мосту, но она была непреклонна. Это потом я поняла, что вверх надо было пройти огромное количество ступеней, что ей было тяжело, и к тому же она побаивалась высоты.

В один из летних августовских дней 1968 года, бегая с соседской детворой во дворе нашего дома, я предложила им пойти со мной в парк. Мне тогда было четыре года. В ответ согласилось четверо малышей двух-трех лет, среди которых я оказалась старшей. И мы потихонечку сбежали в сквер. Туда мы дошли благополучно, идти – представить страшно – расстояние в две остановки, и залезли на мост. Я ликовала – ура, моя мечта сбылась! Я помню, как мы туда потом обратно, потом снова туда забирались и ходили там, заглядывая вниз из-за прутьев ограждения. Однако я не бегала и присматривала за всеми как старшая, заставляла держаться их за ручки, а сама крутила головой то влево, то вправо. Поскольку машины были очень редкими, внизу видно было только дорогу. И вдруг из неоткуда появилась на нашем пути счастья женщина лет сорока-сорока пяти. Она обратилась к нам с вопросом, где наши взрослые. Ну я и рассказала, что они во дворе, а мы просто сами по мосту гуляем. Где дом – я знала и показала рукой. Она взяла всех за руку и повела по другой стороне улицы к книжному магазину «Кругозор», что был напротив нашего дома на проспекте Стачки. Тем временем какой переполох поднялся во дворе. Сначала бабушки метались по двору – пятеро детей исчезло, потом – в милицию. И только спустя час идем мы, нагулявшиеся и улыбающиеся. Увидев нас, как кинулись они нас обнимать – и по домам. Мама с папой уже вернулись домой, отпросившись у начальства с работы – ребенка же украли! Мама на меня налетела, «хочет убить», отшлепать, а я вообще не пойму почему. Папа меня за спину спрятал: «Не бей! Она – моя дочь!» С того дня с детей глаз не спускали даже соседи. Я до сих пор помню, какое это было счастье, когда идешь сам по мосту и смотришь сверху вниз. И скажите, почему люди не летают, как птицы?