Читать книгу Heinrich Böll - Jochen Schubert - Страница 11

4

Die ersten Jahre als Schriftsteller (1946–1951)

ОглавлениеSchreiben zwischen Familie, Nachhilfe und Hilfsarbeit · Vom Krieg erzählen: Die christlich-existentialistische Perspektive · Böll und die literarischen Zeitschriften · Verleger sucht Autor: der Middelhauve Verlag · Erste literarische Erfolge · Die Gruppe 47 · Wechsel zu Kiepenheuer & Witsch

»nur was nicht aufhört, weh zu thun, bleibt im Gedächtnis«.

Friedrich Nietzsche

Die ersten Schritte in die neue Lebenswirklichkeit seit dem Umzug von Neßhoven nach Köln waren bestimmt von der Erledigung der unmittelbar anstehenden Aufgaben, die mit dem Ortswechsel verbunden waren. Drei Tage nach ihrem Umzug, am 25. Februar 1946, meldeten sich Heinrich Böll als »Student, z.Zt. Hilfsarbeiter« und Annemarie Böll als »Mittelschullehrerin« bei der Einwohnermeldestelle in Köln zurück. In den kommenden acht Jahren sollte die Schillerstraße 99 ihr neues Zuhause sein. Das Haus mit seinen sieben Zimmern und drei Mansarden bot zeitweise 16 Personen Unterkunft. Heinrich und Annemarie Böll bezogen zwei Zimmer auf der ersten Etage. Der Vater Viktor Böll und die Schwester Mechthild bewohnten ebenfalls die erste Etage, während sich Alois und Maria Böll mit ihren zu dieser Zeit fünf Kindern, die Schwester Gertrud, die aus Bonn zurückgekommen war, sowie einige Zeit der Bruder von Heinrich Bölls Schulfreund Caspar Markard, Josef Markard, seine Frau Asta und ihr Sohn Norbert die Räume im Erdgeschoss teilten. An eine intensive literarische Arbeit war unter diesen Umständen jedoch noch nicht zu denken. Dies änderte sich erst im April 1948, als Heinrich Böll eine der Mansarden beziehen konnte.

Auch die Aushilfstätigkeit in der Schreinerei seines Bruders Alois nahm mitunter unverhoffte Ausmaße an, die Bölls eigene Pläne immer wieder in den Hintergrund drängten. Im Vordergrund standen vor allem die mit der Bewältigung des Alltags verbundenen Sorgen; angefangen bei den finanziellen Problemen, den Schwierigkeiten, an die täglich benötigte Tabakration zu gelangen, über die kleineren Familienreibereien bis hin zu den »fürchterlichen Erinnerungen an den Krieg«, die auch immer wieder aufkamen.

»Ich arbeite immer noch bei meinem Bruder, habe mich aber auch für die Universität angemeldet, um wenigstens ein paar Semester zusammenzubringen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt viel Sinn hat, sich eine sichere sogenannte ›Existenz‹ aufzubauen. Mir ist das alles so gleichgültig und erscheint mir nach den Erlebnissen des Krieges und der Gefangenschaft auch ziemlich belanglos, welche Rolle ich in der so sehr erfreulichen menschlichen Gesellschaft spielen soll. Denn eine ›Rolle spielen‹ ist es ja doch, es ist doch alles lächerlicher Blödsinn.«1

Vor dem Hintergrund, als Student Lebensmittelkarten zugewiesen zu bekommen, hatte sich Böll am 20. Mai 1946 an der Kölner Universität immatrikuliert. Doch die Phase als Student dauerte nur zwei Semester; weiter reichten seine akademischen Ambitionen nicht. Als die Universität ihn im März 1947 schriftlich dazu aufforderte, die Exmatrikel zu beantragen – Böll hatte sich für das Sommersemester weder zurückgemeldet noch abgemeldet –, stellte er zwar noch einen Antrag auf Beurlaubung für das kommende Sommer- sowie das Wintersemester 1947/48, teilte dann aber der Universität mit, dass er sich in den »folgenden Semestern freien schriftstellerischen Arbeiten widmen« wolle und deshalb seinen »Studienplatz einem anderen Bewerber zur Verfügung stelle«.2 Das Kapitel Universität war damit abgeschlossen. Bölls Exmatrikulation erfolgte am 21. April 1947.

Unterdessen hatte sich Annemarie Böll um die Wiederaufnahme in den Schuldienst bemüht. Ab dem 24. April 1946 konnte sie als Lehrerin arbeiten. Allerdings kehrte sie nicht mehr an die Schule am Severinswall zurück, an der sie bis 1944 gearbeitet hatte, sondern unterrichtete Englisch an der Städtischen Mittleren Mädchenschule am Rothgerberbach 15.

Im Mai 1946 kam Bewegung in Bölls literarische Vorhaben. Mit der Erzählung »Der General stand auf einem Hügel …« – eine an der Ostfront 1944 angesiedelte Schlachtbeschreibung – führte er den vor dem Krieg aufgenommenen Schreibprozess weiter. Es sei für ihn ganz bewusst eine Fortsetzung gewesen, wie Böll Heinrich Vormweg 1982 gegenüber erläuterte.3 Die Erzählung war jedoch nicht nur eine Fortsetzung. Was Böll in seinen Briefen aus dem Krieg als biografischen Auftrag formulierte – »den Ermordeten will ich ein Lied singen«4 –, wurde zu einer seiner Literatur immanenten Bestimmung. Insofern schreibt er in seine erste Erzählung seine Erfahrungen des Kriegs als »Wahnsinn«, als »Not«, als Auslieferung des Einzelnen an ein gewissenloses Regime und Empfinden eines unabwendbaren Schicksals ebenso ein wie die auch später immer wieder aufgerufene Gewissheit einer im Glauben an Gott überlebenden Hoffnung auf Befreiung. So heißt es in der »General«-Erzählung: »Immer, immer will ich an diese Not hier denken, an diesen gräßlichen Wahnsinn […]; ach, ich werde niemals mehr diese tödliche Angst vergessen können, die mir das Herz zerrissen hat … Gott, Gott, oh, Mutter Gottes, hilf uns.«5

Diese und ähnliche Korrespondenzen zwischen den Feldpostbriefen und seiner Schreibarbeit zeigen, mit welcher Dringlichkeit Böll sein Erzählen als Reflexion und Bearbeitung der von ihm durchlebten Zeit konzipierte. Verbunden damit war die Entwicklung einer Schreibweise mit stilprägend eingesetzten grammatischen Figuren modaler Sätze – ›als ob‹, ›wie‹ oder ›es war, wie wenn‹. Dieses literarische Darstellungsmittel ermöglichte es ihm, die Erfahrung der von Menschen entfesselten, sich ihrer Fassbarkeit aber entziehenden Gewalt und Zerstörung greifbar zu machen. In einer dafür beispielhaften Passage der »General«-Erzählung heißt es:

»[Es] war ein Regen von Feuer und Eisen; die Hölle lachte und johlte ringsum, ein gräßlicher Samen wurde ringsum ausgespritzt, die kalte, nackte und scheinbar so nüchterne Technik zeigte hier ihre orgiastische Fratze, es war ein wahres Wälzen in der Vernichtung, und die Soldaten, die ärmsten Menschen, waren vollkommen wehrlos hineingesetzt in diesen lodernden Abgrund der Hölle; es war, wie wenn eine riesige scheußliche Hand, mit stinkenden Fingern, geschwollen von greulichen Lüsten, sich erhoben hätte aus der Erde und ausstreute schwelende Tropfen, die platzten und schmorten, und das Blut der Getroffenen tropfte und floß … keine andere Realität als die der Hölle konnte hinter diesem grausamen Geschehen hocken …«6

Auch wenn dieser expressiv-pathetische Stil mitunter überanstrengt wirkt – die frühe Nachkriegsrhetorik Bölls folgt schreibästhetisch der Überzeugung, die Kriegserfahrung und das -geschehen mittels der Sprache realistisch hervorzubringen, um das Grauen ins Bewusstsein zu zwingen. Diesen Stil prägt auch das erste Romanprojekt nach dem Krieg, das Böll wenige Wochen nach Abschluss der »General«-Erzählung aufnahm: Kreuz ohne Liebe.

In einem autobiografischen Essay gab Böll 1973 die Auskunft, zu Kreuz ohne Liebe durch ein Preisausschreiben angeregt worden zu sein. Es handelte sich dabei um eine Anzeige des Naumann-Verlags im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel vom 29. August 1946: »Die in Augsburg-Göggingen erscheinende Zeitschrift Neues Abendland erläßt ein Preisausschreiben für den besten Roman, der die weltanschauliche Auseinandersetzung des Christentums mit dem Nationalsozialismus gestaltet.«7

Allerdings gab Böll für den Roman verschiedene Entstehungszeiten an, die den Schreibbeginn vor den August legen. So notierte er auf einem seinem Freund Ernst-Adolf Kunz überlassenen Typoskript: »Juli 1946 – November 1946/März 1947 – Mai 1947«. Andere Typoskripte sind auf 1945/46 bis 1947/48 datiert. Ob Böll hinsichtlich der Angabe des Schreibbeginns »Juli 1946« von der Auslobung bereits vor der Anzeige im Börsenblatt erfahren hatte und wie, oder ob er zunächst ein unabhängig vom Wettbewerb begonnenes Schreibprojekt mit dieser Aufforderung zusammenbrachte, muss offen bleiben. Ernst-Adolf Kunz gegenüber erwähnte er Kreuz ohne Liebe erstmals am 3. März 1947: »Mein Roman ist im Entwurf fertig, danach kommt die lange, sehr mühevolle Kleinarbeit und das elende Maschinenschreiben!«8 Am 4. Juni 1947 hieß es dann:

»Er wird in spätestens 10 Tagen seine Reise antreten. Es war eine wahnsinnige Arbeit, 200 Schreibmaschinenseiten entwerfen, überarbeiten, dreimal abschreiben, wieder überarbeiten. Ich bin vollkommen ›erledigt‹, sehe aber aufreizend gut aus. Vielleicht darum, weil diese Arbeit mir ungeheure Freude macht. Nun wird die ganze Chose noch einmal korrigiert, und dann weg damit! Ich werde diesen Roman nie mehr im Leben lesen, er kommt mir zum Halse heraus!«9

Alles, worauf Böll 1946/47 sein zeitgeschichtliches Urteil über die Katastrophe des zwölf Jahre währenden Tausendjährigen Reichs stützte, versammelte er in Kreuz ohne Liebe und grundierte damit auch die Perspektive des Romans. Erzählerisch baut er den zeitlichen Spannungsbogen in zwei zueinander stehende Teile, die wie Verheißung (Vorkriegszeit) und Erfüllung (Kriegszeit) konzipiert sind. Ein die Nachkriegszeit kritisch pointierender Epilog mit einer skeptischen Perspektive auf die Verdrängung des Geschehenen beschließt den Text: »Die Leute werden es wieder vergessen, das Geschlecht der Ahnungslosen wird wieder auf den Thron kommen.«

Entworfen ist der Roman als familiäre Konfrontationsgeschichte. Auf der einen Seite stehen die Mutter, Frau Bachem, ihr älterer Sohn Christoph sowie dessen Freund Joseph, in denen »die Religion eine helle Flamme [war], die nach oben schlug«. Antipodisch zu ihnen ist Hans platziert, Frau Bachems zweiter Sohn, der sich begeistert der NS-Ideologie anschließt, berauscht davon, »so hinaufgerissen zu werden ins Führertum bei einer großen Sache«. Durch Hans’ Zutun wird Joseph inhaftiert und in ein Konzentrationslager verbracht. Er überlebt und trifft nach dem Krieg wieder mit Christoph zusammen. Hans hingegen opfert sich für seinen Bruder, als dieser russische Flüchtlinge mit Lebensmitteln versorgt, daraufhin verhaftet wird und sich vor einem Strafgericht verantworten soll. Hans, zwischenzeitlich zu einem Ortskommandanten aufgestiegen, ermöglicht Christoph durch entsprechende Dokumente, zu fliehen. Seine Hilfe wird mit einem Todesurteil geahndet.

In diesem, die zentralen Figuren miteinander verknüpfenden Mehreck vollzieht sich ein von Böll mit einem metaphysischen Akzent verbundenes Weltanschauungsdrama, ein Kampf des Guten mit einem übermächtigen Bösen. »Es ist die Kriegserklärung der Unterwelt, die wir täglich tausendmal erleben, die sich aber nur selten so in aller politischen Macht und Herrlichkeit vollzieht …«

Der Kampf gruppiert die Menschen: Auf der einen Seite sind es die Ausführenden eines Willens zur Macht, die mit ihrer ideologischen Propagandamaschinerie »wohlschmeckender Phrasen« das Volk umschmeicheln, »um es eines Tages vor die Maschinengewehre zu hetzen …« Ihnen korrespondiert die große Masse der geistig Heimatlosen, der Hilflosen und Verwirrten, die Masse leidenschaftsloser Zeitgenossen, in deren metaphorischer Beschreibung als »unbegrabene Leichen« Böll die Vertreter einer innerlich ausgehöhlten, sinnleeren Gesellschaft spiegelt. Den Gegenpol verkörpert Christoph als leidenschaftlicher Christ und erklärter Gegner der NS-Ideologie. Als Soldat durchlebt und durchleidet er den Drill des Militärs ebenso wie die Unterwerfungswilligkeit, Angst und Hoffnungslosigkeit anderer Soldaten. »Auf ihren Gesichtern entdeckte er jene schreckliche deutsche Untertänigkeit, jenen typischen Gesichtsausdruck zwischen Angst und Lachen, der die absolute Bereitwilligkeit zeigt, bei der geringsten Andeutung eines Witzes von Seiten des Vorgesetzten sofort schallend zu lachen oder bei der Äußerung eines Mißfallens in Angst und Schrecken zu erstarren.«10 Diese Typisierung wiederholte Böll 1964, als er »Gehorsam und Unterordnung als die einzige soziale Wirklichkeit« bezeichnete, »die die Deutschen im Verlauf ihrer bisherigen Geschichte angenommen haben; einfacher gesagt: Die Deutschen gehorchen so gern, wie sie gern Gehorsam fordern.«11 Christoph erkennt das Übel in der Macht der Uniformierung und Disziplinierung als Herrschaftsform von Menschen über Menschen. Diese Macht ist ihm – ganz im Sinne der lebenslangen Auffassung des Autors – »planmäßige Lieblosigkeit und systematische Zersetzung der Menschenwürde«. Diese Einsicht weckt Christophs Glauben: »Und mit einem Male wurde Christoph sich wieder der wunderbaren Hoheit gewiß, wie sie nur die kennen, die wissen, daß Gott sie geschaffen hat und daß nur Gott absolute Gewalt über sie hat.« Was seine Gewissheit begründet, ist die Tatsache, dass der Mensch – hier das Ich, das vor Gott seine Wirklichkeit hat – mit seiner Existenz in einem ideellen Pol verankert ist, der keiner äußeren Macht unterliegt und sich gegenüber der Gewalt des Zustandes als der Stärkere erweist. Durch diese Gewissheit wird Christophs Glauben zum Widerstand gegen jede Erniedrigung, Einschüchterung und Unterwerfung unter eine durch die Willkür von menschlicher Macht und menschlicher Herrschaft bestimmte Ordnung. Christoph überlebt, nicht zuletzt mithilfe der Liebe Cornelias, durch die er die Unmenschlichkeit der Verhältnisse überstehen kann.

Der Roman mündet in einen programmatischen Entwurf des eigenen weiteren literarischen Anspruchs: »›Mein Gott, was sollen wir tun? Beten und arbeiten?‹ […] ›Ja‹, sagte er, ›beten und arbeiten; […] das Geschlecht der Ahnungslosen wird wieder auf den Thron kommen, und obwohl es fast sicher ist, daß die Ahnungslosen wieder siegen werden, wir wollen die Wirklichkeit verkünden.‹«12

Der Roman wurde abgelehnt. Die Verlags-Jury attestierte in ihrem Schreiben vom 15. April 1948, man erkenne in dem »Roman zwar ein menschliches Dokument und künstlerische Gestaltung«, auch wenn die Gestaltung noch der »Reifung« bedürfe; entscheidend für die Ablehnung sei jedoch, dass die »Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu wenig in Erscheinung« trete. Zudem werde die »Schilderung des deutschen Heeres […] als eine zu starke Schwarz-weiß-Schilderung angesehen, die nur aus einer noch nicht objektivierten Erbitterung entnommen« sei. Böll akzeptierte das Urteil, »soweit es die künstlerische, dichterisch-kompositorische Beurteilung« des Romans betraf, wie er in seiner Antwort vom 10. Juni 1948 schrieb. »Den Vorwurf, Heer und Krieg zu schwarz-weiß gezeichnet zu haben, weise ich zurück. Vielleicht würde ich diese Kapitel heute noch schwärzer schreiben, da sich inzwischen erwiesen hat, daß in Wirklichkeit – auch innerhalb der scheinbar christlichen Parteien – die alten romantisch-patriotisch-militärischen Tendenzen wieder Kraft und Gestalt gewinnen.«13

Die Reaktion des Verlags auf Kreuz ohne Liebe war für Böll ebenso unbefriedigend wie bezeichnend. Auch das selbstkritische Eingeständnis der eigenen Unsicherheiten und Mängel war ernüchternd. Dies formulierte der Autor im Mai 1948 gegenüber Axel Kaun: »[V]or allen Dingen möchte ich eine wirklich literarische Literatur, wo zunächst einmal die handwerklichen Mittel zu einer gewissen Meisterschaft gediehen sind, ehe man anfängt, eine neue Philosophie und eine ›Sendung‹ daraus zu machen«.14 Dennoch, die Erfahrung, einen so komplexen und umfangreichen Schreibprozess wie den eines Romans trotz aller Widrigkeiten bewältigt zu haben, stärkte sein Vertrauen in seine literarische Arbeit.

Unentwegt arbeitete Böll daran, in immer wieder anders akzentuierter Weise den Krieg in seiner Absurdität als fortwährende Enteignung der individuellen Existenz des Menschen sichtbar zu machen. Sinnlosigkeit, Angst, Trauer, Verzweiflung, Trost- und Hoffnungslosigkeit, Entfremdung und Verlust – in diesem dem Kreis existentieller Kategorien entnommenen Vokabular spiegeln seine Texte der unmittelbaren Nachkriegszeit das menschliche Erleben von Tod, Zerstörung, Vernichtung, Unterdrückung, Absurdität und Sinnlosigkeit des Kriegs. Das Gefühl, ausgeliefert und in einer »schmerzlich zerrissenen Schöpfung«15 verloren zu sein, war Bölls fundamentale Empfindung. In das Zeitgeschehen einzugreifen und einer immer deutlicher werdenden Verdrängung der Kriegsjahre durch die Erinnerung daran und was sie an Zerstörungen hervorgebracht hatten entgegenzuwirken, damit verband Böll auch ein literarisches Ziel: Sein Schreiben sollte ein Profil gewinnen, das einen klar umrissenen gesellschaftlichen Blick und einen literarischen Standort erkennbar machte.

Je intensiver er sich dieser Aufgabe zuwandte, desto mehr komplizierten sich immer wieder die Umstände – sowohl des unmittelbaren Lebens als auch des Schreibens selbst. Denn nach wie vor blieb die Bewältigung des Alltags eine zeitraubende Notwendigkeit. Auch die Familie wurde größer, am 19. Februar 1947 wurde Annemarie und Heinrich Bölls zweiter Sohn Raimund geboren. Eindrücklich schilderte Böll im Mai 1948 Axel Kaun die Lebenssituation dieser Jahre.

»Ich kann Ihnen nur sagen: wenn ich arbeite, wirklich arbeite, dann arbeite ich rasend. Und wenn ich einmal wirklich Zeit hätte, ›richtig‹ zu arbeiten, würde es wahrscheinlich nichts. Ich könnte Ihnen viel von praktischen Schwierigkeiten erzählen, aber das hören Sie gewiss jeden Tag von jedem Menschen, den Sie kennen: genau so ist es bei mir. […] Jetzt könnte ich wirklich sagen: Jetzt geht es los, jetzt wird gearbeitet, aber schon hat die Drehorgel die Sule durchgeleiert und ist am Anfang wieder angekommen: Es sind keine Kartoffeln mehr da, das Brot ist knapp und die Schuhe sind jetzt endgültig hoffnungslos und unreparierbar dahin, und die Schuhe meines Bruders passen mir einfach nicht […]; undsoweiter undsoweiter. […] Und dennoch habe ich wirklich gearbeitet, sozusagen zwischen den Hamsterfahrten aufs Land, zwischen dem Steinetragen und zwischen den Nachtwachen am Bett meines todkranken Jungen, der uns vor vierzehn [Tagen] mit einer doppelseitigen Lungenentzündung erschreckte.«16

Bölls Schreiben in diesen Jahren unterlag einer existentiellen Dynamik. Literarisch produktiv zu sein folgte einer Dringlichkeit, die so wenig Distanz gegenüber sich selbst, der eigenen Arbeit erlaubte, wie die Erforderlichkeiten des Alltags einen Aufschub zuließen. Fast zwangsläufig führte dies auch dazu, die Diskrepanz zwischen Ausdruckswunsch und Ausdrucksvermögen, die er immer wieder gegenüber den verschiedensten Adressaten benannte, als Schreibkrise zu erleben. Skepsis und Selbstgewissheit lagen noch immer nahe beieinander. Denn Böll wusste nicht recht, wo er als Autor stand. So schrieb er am 11. Oktober 1948 an Ernst-Adolf Kunz, er habe irgendwie einen toten Punkt erreicht, der gefährlich werden könne, wenn er ihn nicht durch intensive Arbeit überwinden würde: »[D]as Furchtbare ist, dass ich immer mehr Dinge entdecke, die ich einfach nicht beschreiben kann und es müsste doch zum handwerklichen Rüstzeug eines Schriftstellers gehören, dass er das zunächst einmal kann: alles was ihn berührt und anspricht, wenigstens beschreiben. […] mir fehlt noch viel, […] ich merke das jeden Tag, vielleicht habe ich auch viel zu viel gemacht.«17

Trotz allem aber ließ Böll keinen Zweifel daran aufkommen, an der literarischen Arbeit, an der Existenz des Schriftstellers festhalten zu wollen. »Doch ich komme von meiner Arbeit nicht mehr los, nie mehr. Es gibt praktisch nie so etwas wie ›Feierabend‹ für mich.«18 Ebenso stand fest, dass er seine Werke publizieren wollte.

Während der Arbeit am Roman waren weitere Texte entstanden, sechs Gedichte und acht zum Teil umfangreichere Prosastücke. Sechs von ihnen nahm Böll Anfang 1947 in die Auswahl von Arbeiten auf, mit denen er die ersten Schritte an die Öffentlichkeit wagen wollte. Der erste Adressat wurde die am 15. März 1946 in Koblenz gegründete christlich-soziale Wochenzeitung Rheinischer Merkur. Böll reichte dort zwei Texte ein, »In guter Hut« sowie »Vor der Eskaladierwand«. Die Redaktion stellte für die dem Kasernendrill gewidmete Novelle »Vor der Eskaladierwand« einen auszugsweisen Druck in Aussicht. Der Text erschien am 3. Mai 1947, Bölls erste Publikation. Doch der Text war nicht nur um fast ⅘ seines ursprünglichen Umfangs gekürzt, sondern erschien auch unter einem anderen Titel, nämlich »Aus der ›Vorzeit‹«.

Erfolglos hingegen blieb der kurz darauf unternommene Versuch, der Redaktion der nach ihrem Publikationsverbot im Dritten Reich seit 1946 wieder erscheinenden katholischen Monatsschrift Hochland etwas anzubieten. Die eingesandten Kurzgeschichten kamen mit einer Absage zurück. Doch Böll forcierte seine Publikationsversuche: »So habe ich im ganzen 17 kleine Geschichten bei verschiedenen Zeitschriften und Verlagen unterwegs und warte natürlich mit Spannung aus das Echo«.19

Eine dieser Anlaufstellen war die Redaktion der Frankfurter Hefte. Zeitschrift für Kultur und Politik, die im April 1946 von Eugen Kogon und Walter Dirks gegründet worden war. Ihr schickte Böll vier Kurzgeschichten: »Der Flüchtling«, »Wiedersehen mit B.«, »Vom Schwarzmarkt« und »Aus Amerika«. Ein Satz im Begleitschreiben, den er in zahlreichen weiteren Schreiben wiederholen sollte, zeigt, wie isoliert er sich in der ›rheinischen Provinz‹ fühlte und wie sehr er hoffte, Zuspruch zu erhalten: »Vielleicht darf ich Sie bitten, mir im Falle der Ablehnung einige Worte einer kleinen Kritik zu gönnen. Als Angehöriger der jüngeren Generation – 29 Jahre alt, davon 7 Jahre einfacher Infanterist und jede Sekunde dieser 7 Jahre im Gefängnis der Uniform fast verzweifelnd – bin ich völlig ohne ›Verbindung‹ und vertraue auf das menschliche und christliche Gesicht Ihrer Zeitschrift.«20 Die Manuskripte kamen zurück, kritisiert wurden die teilweise »sprachlichen Überspitzungen«.21

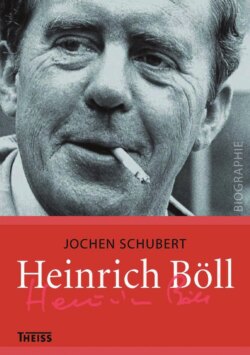

Heinrich Böll, 1947

Anders entwickelte sich die Einsendung Bölls an die Schriftleitung der im Harriet Schleber Verlag in München erscheinenden Zeitschrift Das Karussell. Von den drei übersandten Erzählungen »Der Dieb«, »Der Schulschwänzer« und »Die Botschaft« wollte die Redaktion »Die Botschaft« publizieren, obgleich sie – wie Moritz Hauptmann, Schriftleiter des Karussell, in seinem Rückschreiben und auf Bölls Frage »nach einer kleinen Kritik« eingehend formulierte – in mancher Hinsicht noch unreif sei und der Stil sorglos. Hauptmann kritisierte vor allem die vielen Pünktchen, die in der Zeit des Jugendstils und des literarischen Impressionismus in Mode gewesen seien. Zudem monierte er die Fülle weiterer Satzzeichen, deren Gebrauch er als stilistische Unsicherheit interpretierte. Bölls Versuch, dadurch Stimmung zu erzeugen und Spannung zu halten, begegnete er mit Skepsis, da er beim Leser die entgegengesetzte Wirkung annahm. Böll antwortete am 12. Mai 1947 mit seinem Einverständnis, »Die Botschaft« zu veröffentlichen,

»wobei ich voraussetzen darf, dass weder der Titel noch der Inhalt verändert werden. Ich bin mir durchaus über stilistische Schwächen klar, die an meinen Arbeiten haften, obwohl ich meinerseits über Interpunktion wie über ›Sorglosigkeit des Stils‹ meine eigenen Ansichten habe, die ich Ihnen künstlerisch zu erklären bereit wäre, falls ich nicht annehmen müßte, Ihre Zeit allzusehr in Anspruch zu nehmen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre offene Kritik, fühle mich aber doch in manchem missverstanden; allerdings sind die Arbeiten, die ich Ihnen übersandte, wirklich sehr ungefeilt. Vielleicht darf ich Ihnen noch einmal einige umfangreichere Arbeiten anbieten, die inhaltlich der ›Botschaft‹ mindestens gleichen, ihr stilistisch aber überlegen sind.«22

Am 31. Mai reichte er zwei Erzählungen nach (»Gefangen in Paris« und »Kumpel mit dem langen Haar«). Im August 1947 erschien »Die Botschaft« im Karussell, und er erhielt ein Honorar von 145 Reichsmark. Am gleichen Tag schickte er zwei Erzählungen (»Der Fremde« und »Vive la France!«) an den Bonner Röhrscheid Verlag, von dessen Gründung er durch eine Anzeige in der Kölnischen Rundschau erfahren hatte. Einige Tage zuvor hatte er dem Literaturredakteur des Rheinischen Merkur, Konrad Legat, drei Kurzgeschichten (»Der Dieb«, »Im Käfig« und »Der Angriff«) zukommen lassen, von denen »Der Angriff« angenommen wurde und am 13. September 1947 erschien. Das Honorar betrug 250 Reichsmark. Schon im November folgte die Veröffentlichung von »Kumpel mit dem langen Haar«, wiederum im Karussell, sowie durch die Vermittlung der Karussell-Redaktion »Ein Hemd aus grüner Seide« in den Hessischen Nachrichten.

Weitere Kurzgeschichten (»Ein altes Gesicht« sowie »Rendezvous in Trümmern«) gingen an die Redaktion der Zeitschrift Die Fähre (später Literarische Revue) sowie »Der Schulschwänzer«, »Veronika« und »Der blasse Hund« an Alfred Döblins Monatsschrift Das goldene Tor.

Dass Böll in der Vielzahl seiner frühen Texte nicht allein das Thema Krieg behandelte, sondern eine stoffliche Vielfalt anlegte und entwickelte, zeigt die Sendung an Döblin. »Der Schulschwänzer« und »Der blasse Hund« stehen für sein Interesse an der literarischen Bearbeitung existentieller Themen. Im »Schulschwänzer« ist es die Situation des durch die Straßen streifenden Abiturienten, der an sich selbst zweifelt. Als er seine heimliche Liebe trifft, erlebt er diese Begegnung als einen Augenblick des Zu-sich-selbst-Kommens. Die junge Frau geht zufällig auf der Straße vor ihm. Zunächst ist er unentschlossen, doch dann fasst er Mut und ruft: »›Du‹. Erstaunt und, wie ihm mit versagendem Herzen schien, befremdet wandte sie sich um … er trat zitternd näher und reichte ihr seine kalte Hand und nahm ihre kleine schmale, die sie langsam, fast nachdenklich aus dem roten Handschuh löste. ›Du‹, wiederholte sie lächelnd … und dieses kleine Wort entschied über sein Leben …«23 Liebe, so die Erzählung, ist der tragende Grund des Menschen, der gegen die Haltlosigkeit der Wirklichkeit hilft und sie durchbricht. Den Gegenentwurf inszeniert die Erzählung »Der blasse Hund«: Verlorenheit und Verzweiflung.

Die Kurzgeschichte »Veronika« hingegen nimmt das Thema Krieg auf. Eine Frau, die einen zum Tode verurteilten Soldaten während eines kurzen Stopps auf dem Weg zu seiner Hinrichtung mit einem Tuch erfrischen will, entdeckt, als dieser schon weitertransportiert worden ist, dass sich sein Gesicht in ihr Tuch eingeprägt hat. Der Weg jedes Soldaten ist wie der von »Jesus Christus auf dem Weg nach Golgatha«, wie Böll dem Titel der Kurzgeschichte anfügte. Er lehnte sie damit an die Legende der heiligen Veronika an und interpretierte den Krieg als Tötung des Menschen schlechthin. Die im Rheinischen Merkur veröffentlichte Kurzgeschichte »Der Angriff« spiegelt das Grauen des Kriegs in ähnlicher Weise, indem der darin erzählte Tod immer wieder das durch den Krieg unwiederbringlich Vernichtete – und das sind die humanen Qualitäten menschlicher Existenz – aufruft: »Paul rüttelte den Kleinen, aber der rührte sich nicht mehr: kein Splitter und kein Geschoß hatte ihn erreicht; sein Kinderherz war von der Angst erdrosselt worden … und noch im Tode bebte es – leise, leise wie der Wind, der morgens in den Bäumen vor seines Vaters Haus gespielt hatte.«

Was hier in die Kriegssituation als Reminiszenz ursprünglicher Geborgenheit und Vertrautheit im Augenblick ihres Verlustes gesetzt wird, tritt in »Kumpel mit dem langen Haar« motivisch hervor. Zwar ist auch hier die Kriegszeit bzw. die Nachkriegszeit präsent, bleibt aber Hintergrund. Ein Ich-Erzähler, der auf der Flucht vor einer Schwarzmarktrazzia ist, trifft im Wartesaal eines Bahnhofs auf eine junge Frau. Er verlässt mit ihr die Stadt. Bei ihr, deren Blick ihn im Wartesaal getroffen hatte, findet er die durch seine Heimatlosigkeit verlorene Geborgenheit, wie auch sie, selbst eine Heimatlose, bei ihm. »Seitdem sind wir zusammen – in dieser Zeit.«24

Bölls Schreibintention bestand aber nicht nur darin, den Krieg durch die Darstellung von Kriegshandlungen in den Dimensionen von Vernichtung, Schrecken und Deformationen darzustellen. Bestimmend war für ihn als Schriftsteller auch die Suche nach Schreibformen und Wahrnehmungsweisen für die vom Krieg ›geschlagenen‹, aber nie ›geschlossenen Wunden‹. Er wollte die Täuschung eines vergangenheitsfreien Neubeginns und die unterlassene Auseinandersetzung der Gegenwart mit der Vergangenheit bewusst machen.

»Was für den Krieg zutrifft, trifft für jede Zeit zu, über die einer schreibt, der in dieser Zeit lebt: der gängige Vorwurf, daß er einen Abklatsch schaffe, ist der am wenigsten zutreffende, sonst brauchte man nicht Mailer zu lesen, um über den pazifischen Krieg ›etwas zu erfahren‹, sondern könnte sich Wochenschauen darüber ansehen. Nicht das Material macht es – das Material liegt auf der Straße –, die große Forderung, die an den Schriftsteller gestellt ist, ist die, zu formulieren, mit einem Namen zu versehen, was jeder spürt, aber nicht ausdrücken kann.«25

Explizit ist diese Themenstellung in der lange als seine erste Publikation angesehenen Erzählung »Die Botschaft«. Sie handelt vom Tod eines Soldaten und der Übergabe seiner wenigen Besitztümer an seine Frau, die inzwischen mit einem anderen Mann liiert ist. »Ich legte langsam den Trauring, die Uhr und das Soldbuch mit den verschlissenen Fotos auf die grüne samtene Tischdecke. Da schluchzte sie plötzlich wild und schrecklich wie ein Tier. […] Die Erinnerung schien sie wie mit tausend Schwertern zu durchschneiden. Da wußte ich, daß der Krieg niemals zu Ende sein würde, niemals, solange noch irgendwo eine Wunde blutete, die er geschlagen hat.«26

Der Anblick der letzten Habseligkeiten löst Verstörung aus. So ist der zur Hinterlassenschaft zählende Trauring, ursprünglich das Symbol einer unverbrüchlichen Verbindung, nur noch ein Zeichen für jede individuelle Geschichte, in der die Vorstellungen bewahrbaren Glücks als Fiktion erscheinen. Glück, Liebe und Sicherheit sind nur noch imaginär fassbare Größen, weil der Krieg bis in die Gegenwart reicht und einmal mehr beweist, was er ist: Zerstörung von Hoffnung, Leben, Glück und von Lebensentwürfen. Dass Krieg Tod und Leid bedeutet, bleibt abstrakt, solange nicht in der Darstellung eines Einzelschicksals die Fiktion entlarvt wird, mit der Krieg bloß als von Strategien bestimmte Kampfhandlungen, in denen Soldaten sterben, dargestellt wird. Für Böll gelingt es allein der Literatur, die sich dem öffentlichen Bewusstsein entziehende abstrakte Allgemeinheit millionenfach Gefallener zu durchbrechen. Es sind diese fiktional entworfenen Bilder, die das vom Einzelschicksal abstrahierte Geschehen sinnlich individualisieren und damit für Leser erfahrbar machen.

Das Vergangene im Gegenwärtigen zu erschließen und durch Erinnerung an die Geschichte zu mahnen, war die von Böll der Literatur wesentlich zugesprochene Aufgabe: »Die Literatur«, so schrieb er in einem Essay über Christa Wolfs Roman Kindheitsmuster, »bringt eben im Gegenwärtigen das Vergangene immer mit. […] was für den Historiker seine Quellen sind, ist für den Autor die Erinnerung, die er mit den ›objektiven‹ Fakten konfrontiert. Um diese permanente Belästigung durch Autoren zu verhindern, mußte man die Erinnerung verbieten, möglichst, damit es unter Deutschen auch klappt, gesetzlich.«27

Auf ein weiteres Motiv deutet ein von Böll nie zur Publikation angebotenes Gedicht hin, das zu den Ende 1946 entstandenen Arbeiten gehört. Es ist auf den 31. Dezember 1946 datiert. In einem satirisch-persiflierenden Ton nimmt er die inhumane Gestalt einer hierarchisch organisierten Wirklichkeit unter dem Aspekt von Norm und Normierung auf.

Brumm, Bienchen

summ, Fliege

tummelt euch

ihr kleinen Tiere!

Fürchtet nicht die Krokodile

und die Stiere

die fast platzen!!

Ach, und ihr,

ihr flinken Spatzen,

dreist und witzig,

ziert euch nicht!

Seid ihr auch nicht feine Sänger,

die so weite Reisen machen,

seid nicht Promenadengänger,

die des armen Pöbels lachen!

Doch ist euch der Tisch gedecket

nach dem Plan der weisen Güte.

Fürchtet nicht die Uniformen

nicht die steifen Pappehüte

die allmächtige Polizei.

Immer greift die Macht der Normen

grad an Gottes Plan vorbei!28

Im Brummen und Summen der Bienen und Fliegen, im unfeinen Singen der Spatzen als Medium des Kleinen, der unscheinbaren Gesten, des Details als Ausdruck von Gottes Plan metaphorisiert Böll, dass keiner Norm die letzte Gewalt zukommt. Damit kündigt sich eine Perspektive an, deren spätere Ausarbeitung darauf zielen wird, das von einer Gesellschaft durch ihre Normen ausgeschlossene Individuelle, das von ihr Abweichende in seiner ›Erhabenheit‹ darzustellen. Diese Perspektive wird er zur kritischen Reflexion gesellschaftlicher Wirklichkeiten nutzen.

Ende 1947 konnte Böll auf fünf Publikationen zurückblicken. Ein Durchbruch war damit jedoch noch nicht erreicht. Aber ein erster Schritt, der zumindest zu verhaltenem Optimismus Anlass geben konnte, war getan, zumal bis August 1948 weitere Abdrucke in den Hessischen Nachrichten, im Karussell, der Literarischen Revue sowie in der von Alfred Andersch und Hans Werner Richter bzw. ab April 1947 von Erich Kuby geleiteten Zeitschrift Der Ruf zu verbuchen waren. Allerdings reichten die mit den Publikationen verbundenen Einkünfte bei Weitem nicht für die finanzielle Grundsicherung der Familie aus. Die einzige regelmäßige Einnahme war das Gehalt, das Annemarie Böll als Englischlehrerin bezog: »325 Reichsmark – Schwarzmarktwert: zwei Pfund Mehl und ein ½ Pfund Butter.«29 Deshalb begann Böll, nachdem er nicht mehr in der Schreinerei des Bruders arbeitete, im Februar 1948 erstmals, Nachhilfestunden zu erteilen. In der Folge weitete sich diese Tätigkeit mitunter zu einem Umfang von 40 bis 50 Stunden monatlich aus. Noch bis 1950 gab er »Latein bis Ende Quinta, Mathematik bis Untertertia (weiter bin ich noch nicht gediehen) und Deutsch bis Oberprima.«30

Aber: Einige Leser wurden auf Heinrich Böll aufmerksam, so zum Beispiel Axel Kaun, der sich in einem Brief vom 21. November 1947 an Böll wandte, veranlasst durch die Lektüre der Erzählung »Kumpel mit dem langen Haar«. Kaun schrieb als Schriftleiter der Zeitschrift Horizont. Halbmonatsschrift für junge Menschen und forderte ihn zur Einsendung mehrerer Beiträge auf, um daraus für eine geplante Anthologie »junger und jüngster deutscher Prosa« etwas auswählen zu können.31 Zwar realisierte sich die Publikationsmöglichkeit nicht, Kaun wurde aber, auch wenn er im Oktober 1948 vom Horizont-Verlag zum Verlag Kurt Desch in München wechselte, für Böll Anreger und Vermittler auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, Anschluss an die literarische Öffentlichkeit zu gewinnen, unter anderem durch den Hinweis auf Alfred Andersch. Darüber hinaus machte Kaun den Cheflektor des Desch-Verlags, Gunter Groll, sowie Claus Hardt, Leiter des von Desch herausgegebenen Feuilleton-Dienstes, auf Böll aufmerksam. Damit gehörte Kaun – ebenso wie Moritz Hauptmann – zu einem kleinen Personenkreis, der, noch bevor Böll mit seinen ersten Buchpublikationen zum Verlagsautor avancierte, nicht nur erste kritische Leser, sondern durch die literarische Kritik auch seine Förderer versammelte. Zu ihnen zählten beispielsweise Herbert Burgmüller und Hans Henneke, beide Mitarbeiter der zum Willi Weismann Verlag gehörenden Zeitschrift Literarische Revue.

Schon Anfang 1948 hatte Böll die Entscheidung getroffen. Er wollte sich als freier Schriftsteller etablieren. Das löste einen quantitativen Schreibprozess aus, der sich nicht nur in Kurzgeschichten wie »Siebzehn und vier«, »Der Mann mit den Messern«, »Abschied«, »Lohengrins Tod«, »Steh doch auf, steh doch auf«, »Wir Besenbinder« oder »Im Frühling« niederschlug, sondern auch wieder zur Aufnahme von Romanprojekten führte: Die Verwundung und Am Rande. Hinzu trat Ende Januar das Aus dem Tagebuch eines jungen Priesters betitelte Typoskript, es blieb allerdings fragmentarisch, ebenso wie ein viertes, Mitte des Jahres abgebrochenes Romanprojekt.

So entstanden zwischen dem 16. Januar und 11. April 1948 insgesamt 19 Arbeiten oder wurden – wie die Romanprojekte – begonnen. Von diesen Texten gelangten im selben Jahr aber nur die wenigsten zum Druck: »Der Mann mit den Messern« im April-Heft des Karussells, »Wir Besenbinder« in der Juli-Ausgabe des Ruf, »Abschied« im Dezember in der Westfälischen Rundschau. Andere in diesem Jahr erschienene Kurzgeschichten waren bereits 1947 entstanden, etwa: »Wir suchen ein Zimmer«, gedruckt in den Hessischen Nachrichten, oder »Wiedersehen in der Allee« im Juli-Heft der Literarischen Revue.

Im April 1948 begann Böll mit der Arbeit an seiner zunächst »Zwischen Lemberg und Czernowitz« benannten Erzählung »Der Zug war pünktlich«. Die im September 1943 angesiedelte Geschichte schildert einen Soldatentransport an die Ostfront, der für die Hauptfigur von der unwiederbringlichen Gewissheit bestimmt ist, »bald« zu sterben. Die Erzählung pointiert in der temporalen Metapher eine unausweichliche, den Einzelnen unterwerfende Ordnung. Sie fügt sich damit in eine Lesart der Geschichte des 20. Jahrhunderts als Enteignungsgeschichte von Biografien und Lebensläufen ein.

Böll arbeitete die Erzählung bis zum 28. April 1948 aus und schloss sie, nach einer Phase der Überarbeitung, mit ihrer Reinschrift am 30. Mai 1948 ab. Noch während der Arbeit an diesem Text hatte er unter der Überschrift »Das Vermächtnis« mit der Niederschrift einer weiteren, biografisch seiner Zeit als Besatzungssoldat in Frankreich korrespondierenden Erzählung begonnen, in der er den falschen Umgang mit der als verbrecherisch erkannten Besatzungszeit thematisierte. Bis zum 24. Mai entstand ein 49 Seiten umfassendes Typoskript.

Parallel dazu versuchte er, Kontakte zu verschiedenen Rundfunksendern aufzubauen; er bot seine Mitarbeit an. Dabei fügte er den Schreiben stets einige Textproben bei. In dieser Weise wandte er sich auf Anregung von Herbert Burgmüller an den Berliner Rundfunk, den Nordwestdeutschen Rundfunk, im August und September an den Stuttgarter Rundfunk bzw. an den Südwestfunk Studio Koblenz sowie – auf Vermittlung des Kölner Jesuitenpaters Alois Schuh – an Werner Höfer als Redakteur der Sendung »Echo des Tages«.

Keine der Anfragen erzielte eine positive Resonanz. Als Grund für die Ablehnung wurde zumeist die Länge der Beiträge, mitunter auch ihre Thematik genannt. Erst im folgenden Jahr brachten Bölls Bemühungen um den Rundfunk ein positives Resultat. Der Hessische Rundfunk sendete am 2. Januar 1950 erstmalig eine Erzählung Bölls, die im Juni 1947 entstandene Kurzgeschichte »Über die Brücke«.

Mittlerweile hatte die Familie Zuwachs bekommen. Am 31. Juli 1948 war der Sohn René geboren worden. Annemarie Böll hatte deshalb um ihre Entlassung aus dem Schuldienst gebeten. Sie erhielt eine Abfindung in Höhe von 2.400 Mark, mit der die finanziell schlechte Situation kurzfristig etwas abgemildert wurde. Indes hoffte Böll auf die Verwertung seiner beiden größeren Erzähltexte.

»Mit grosser, grosser Spannung warte ich auf ein mögliches Echo meiner beiden grossen Arbeiten. Eine solche angenommen, bedeutete doch, wie ich hoffe, mindestens 1500.- Dm, also über ein halbes Jahr einigermassen Sicherheit. Es wäre herrlich … Du wirst bestimmt erstaunt sein, wie optimistisch ich jetzt schreibe, nachdem meine Briefe erst immer von Depression zitterten. Nun, es ist schändlich und erniedrigend, aber ich bin wirklich auf eine blöde Weise abhängig vom Erfolg meiner Arbeit.«32

Böll bot das Typoskript seiner Erzählung »Der Zug war pünktlich« zunächst dem in München ansässigen Willi Weismann Verlag an, erhielt es aber von dessen Redakteur Herbert Burgmüller mit der Begründung zurück, Weismann wolle das Manuskript für den Verlag nicht erwerben. Ausschlaggebend seien literarische Gründe. Bemängelt wurde die fehlende Prägnanz, wie sie in der Erzählung »Über die Brücke« erkennbar sei. Was Burgmüller gelungen schien, war die präzisere literarische Umsetzung der sich abzeichnenden restaurativen Tendenzen in die Beobachtung eines Erzählers, dem sich der Anblick einer ein Fenster reinigenden Frau während seiner Zugfahrten vor dem Krieg nach dem Krieg wiederholt.

Nach Burgmüllers Ablehnung reichte Böll das Typoskript von »Der Zug war pünktlich« am 3. Juli 1948 an Moritz Hauptmann weiter. Doch auch Hauptmann antwortete abschlägig, allerdings aus anderen Gründen: Er müsse die finanzielle Situation berücksichtigen, und die sei nicht so, dass er neuen Autoren den Weg ebnen könne. »[I]ch bin wie gelähmt durch die gegenwärtige Lage, die der Währungsschock geschaffen hat. Ihre Erzählung […] habe ich mit großer Anteilnahme gelesen. Sie ist gut, wenn sie auch im einzelnen noch der Feile bedarf. Aber der sogenannte ›Büchermarkt‹ verschließt sich im Augenblick allen Projekten bis auf die wenigen Ausnahmen ›Romane bekannter Autoren‹.«33

In der Tat richtete sich die Nachfrage nach literarischen Erzeugnissen zunächst auf die bekannten Autoren bzw. auf die bislang nicht verfügbaren Autoren des Auslands und der Schriftsteller der sogenannten inneren Emigration. Für Angehörige der jungen Generation – gemeint waren damit Autoren, die nach dem Krieg zu publizieren begannen – blieb wenig Raum für Erfolg und Anerkennung.

Böll vermutete hinter der von ihm schon erwarteten formellen Ablehnung noch andere Beweggründe. »Diese Burschen verbinden (das habe ich allmählich heraus) mit mir bestimmte literarische Pläne, eine bestimmte Form, in die sie mich einfach hineinzwängen wollen (die nennen das ›verhaltenen Realismus‹), aber ich habe gar keine Lust, ewig ›verhalten‹ zu bleiben; ich werde bald platzen, vielleicht bin ich schon geplatzt (daher ›sentimental‹).«34

Das Misstrauen gegenüber solchen kritischen Einwänden und Forderungen nach stilistischer Mäßigung war in Bölls Augen naheliegend, sah er doch hinter diesen Ambitionen bereits ein Symptom restaurativer Tendenzen in der deutschen Politik und Gesellschaft, die es ihm immer schwerer machten, literarische Arbeiten zu Themen und Motiven des Zweiten Weltkriegs unterzubringen. Dabei schienen ihm genau diese Themen immer dringlicher geboten. Er formulierte diesen Eindruck in einem Brief an Ernst-Adolf Kunz: »[N]un will ich das ›Vermächtnis‹ einer Zeitung als Fortsetzungserzählung anbieten; aber die Brüder wollen nichts so scharf Antimilitaristisches. Ist das nicht toll? Drei Jahre nach dem Kriege muss man sich schon wieder vor dem Publikum fürchten.«35

Böll konnte sich mit dem »Vermächtnis« auch weiterhin nicht durchsetzen. Einen Teil des Manuskripts hatte er Anfang Juli 1948 an Axel Kaun geschickt. Als er ihm den weiteren Text zukommen ließ, zunächst als Roman in Briefform geplant, erhielt er von Kaun eine auf den ersten Teil eingehende, wohlwollende, dennoch aber auch kritische Beurteilung: »Die verpflichtende Form der Briefe zwingt Sie […] mehr als alles andere zur maßvollen Überlegtheit der Ausdrucksmittel, der Sprache und ihrer Verdeutlichungsmöglichkeiten.« Die Sprache kritisierte Kaun als noch zu sehr »angetan von [einer] umständlichen Weitläufigkeit« und »sentimentalischen Überladenheit«. Schwierigkeiten hätten ihm aber, so gesteht er, als »gänzlich in außerkirchlichen Gesetzen« lebender Mensch, »die großen Begriffe christlicher Ethik wie Gnade, Sünde, Hölle« bereitet, »aus denen heraus Sie menschliche Vorgänge deuten möchten«,36 die Kaun für sich aber nicht mit Inhalt füllen könne.

Dennoch leitete Kaun den Text zusammen mit drei weiteren Erzählungen an den Verlag Kurt Desch weiter. Gunter Groll, Hauptlektor des Verlags, widmete sich den Arbeiten Bölls eingehend und sah für »Das Vermächtnis« eine durchaus reelle Chance, erfolgreich zu sein. Dennoch entschied auch er sich gegen eine Annahme des Textes, da im Verlag derzeit das Erscheinen des Kriegsromans Sie fielen aus Gottes Hand von Hans Werner Richter vorbereitet werde.

Das Manuskript gab Böll daraufhin an Eric A. Peschler, den deutschen Verlagsleiter des in Innsbruck ansässigen Abendland Verlags, der nach lange hinausgezögerter Entscheidung am 17. März 1949 Böll auf dessen Nachfrage endlich mitteilte, dass man sich »zur Inverlagnahme Ihres ›Das Vermächtnis‹ entschlossen« habe.

Einige Monate zuvor hatte Böll sich bei Kurt Schrey, Anglist in Bensberg, nach englischsprachigen Texten erkundigt, deren Übersetzung Chancen auf eine Publikation bieten könnten. In der Folge hatte er Kontakt mit dem Opladener Friedrich Middelhauve Verlag aufgenommen und eine Tätigkeit als Übersetzer angeboten.

»Ich gestatte mir die Anfrage, ob eine Möglichkeit besteht, im Rahmen Ihres Verlagsprogramms mit Uebersetzungen englischer Texte (auch lyrischer Arbeiten) beauftragt zu werden. […] Wir beide, meine Frau und ich, sind politisch unbelastet. Meine Frau war bis vor einigen Monaten Lehrerin für Englisch an einer Kölner Realschule. Ich selbst arbeite seit 1.1.48 als freier Schriftsteller mit verschiedenen lit. Zeitschriften und Zeitungen zusammen.«37

Eine ähnliche Anfrage an den Willi Weismann Verlag, verbunden mit einer Übersetzungsprobe von Stephen Spenders Essay W. H. Auden and the poets of the Thirties, war erfolglos geblieben.

Bölls Brief an den Middelhauve Verlag kreuzte sich mit dem Versuch des Verlagsleiters Georg Zänker, seinerseits mit Böll in Kontakt zu treten. Zänker schrieb ihm, dass er durch eine Veröffentlichung in der Literarischen Revue aufmerksam geworden sei, »Wiedersehen in der Allee«. Diese Erzählung habe in ihm den Wunsch erweckt, weitere Veröffentlichungen von Böll kennenzulernen. Außerdem stellte er vage in Aussicht, dem Ehepaar Übersetzungen in Auftrag zu geben. Bei einem Gespräch könne man das Weitere besprechen.

Der Besuch Georg Zänkers und Friedrich Middelhauves fand am 15. Dezember 1948 in Köln statt. Friedrich Middelhauve hatte 1924, drei Jahre nach der Eröffnung einer florierenden Buchhandlung in Leverkusen, eine Druckerei gegründet, Grundlage für einen Verlagsaufbau. Aufgrund ökonomisch schwieriger Aufbau- und Konsolidierungsjahre der Druckerei und wegen des Krieges konnte er diesen Plan jedoch erst 1946 mit der Gründung des Westdeutschen Verlags realisieren. Den explizit wissenschaftlichen Verlag ergänzte 1947 der literarisch ausgerichtete Friedrich Middelhauve Verlag. Dass der Verlag rasch reüssierte, geht vor allem auf Georg Zänker zurück, der unter anderem mit Samuel Beckett bekannt war. Middelhauve selbst entfaltete unmittelbar nach dem Krieg ein zunehmend politisches Engagement. So gründete er zunächst die national-liberale Deutsche Aufbau-Partei, die er 1946 in die neu entstehende FDP einbrachte und deren erster Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen er wurde. Dem Vorsitz folgte 1949 der Einzug in den ersten Deutschen Bundestag für die FDP. Sechs Jahre später wurde Middelhauve Wirtschafts- und Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen sowie stellvertretender Ministerpräsident des Landes. Doch seine Rolle in der FDP war umstritten. Bewusst öffnete er die Partei für ehemalige Mitglieder der NSDAP und trug so zum Ruf der frühen FDP bei, Sammelbecken für ehemalige Nationalsozialisten zu sein. Dass Middelhauves politische Aktivitäten zu Lasten der unternehmerischen und verlegerischen gingen, war für Böll mehrfach Grund für seine Unzufriedenheit mit der Betreuung durch den Verlag.

Beim ersten Treffen jedoch war es »sehr nett«, wie Böll am Tag danach Ernst-Adolf Kunz schrieb. »Er war sehr ›scharf‹ auf mich, ich merkte das an allem, und ich übergab ihm feierlich ›Lemberg‹, wobei ich bemerkte, dass ich es Rowohlt hatte schicken wollen (was wirklich wahr war). […] Selbst wenn er L[emberg] nicht nähme, bin ich ziemlich sicher, dass er ein Sammelbändchen herausgeben würde, falls die Innsbrucker negativ reagieren.«38

Georg Zänker reichte das Manuskript direkt an den im Schwarzwald lebenden Außenlektor des Verlags, Paul Schaaf, weiter. Dessen Urteil fiel sehr positiv aus:

»[N]un habe ich vor kurzem Ihre große Erzählung ›Zwischen Lemberg und Czernowitz‹ [d. i. »Der Zug war pünktlich«] erhalten und gelesen. Meinen ersten Eindruck finde ich darin vollkommen bestätigt, vor allem die ›Richtigkeit‹ Ihres Erzählens, das nicht künstlich Herbeigeführte, aber äußerst Dringende darin. Auch finde ich, daß Sie vielleicht die jetzt einzig mögliche Form gefunden haben, diese Erlebnisinhalte aus dem Krieg ›romanhaft‹ auszudrücken, nämlich nicht in einem Roman gewöhnlichen Sinnes, sondern im Nachgang dieser wenigen Stunden, die Ihre Erzählung umfaßt.«39

Am 2. Mai 1949 kam es zwischen Böll und dem Middelhauve Verlag zum Abschluss eines Vertrags. Im Dezember erschien Der Zug war pünktlich, zu Bölls Verärgerung jedoch so kurzfristig vor Weihnachten, dass er die Chancen auf einen buchhändlerischen Erfolg im Weihnachtsgeschäft zunichte gemacht sah. Ungeachtet dessen zeichnete sich als weiteres Projekt ein Band mit Erzählungen ab. Er erschien 1950 unter dem Titel Wanderer, kommst du nach Spa … mit 25 zum Teil unveröffentlichten Arbeiten.

In einem Brief vom 2. Juni 1949 berichtete Böll seinem Lektor Schaaf über die inzwischen vollzogene Trennung von der Abendländischen Verlagsanstalt (bis 1949 Abendland Verlag) und erwähnte dabei, dass er Alfred Andersch getroffen habe, um ihn als Kritiker für Der Zug war pünktlich zu gewinnen. Es war das erste Treffen der beiden. Schriftlichen Kontakt zu Andersch hatte Böll bereits im Februar 1949 aufgenommen, wobei er sich auf eine Empfehlung Axel Kauns stützte, der ihm nahegelegt hatte, sich bei Andersch zwecks eigener Beiträge in dessen »Abendstudio« bei Radio Frankfurt zu bemühen. Böll legte seiner Anfrage Manuskripte bei, erhielt sie von Andersch am 22. Juni 1949 jedoch mit der Bemerkung zurück, dass »eine Verwendung im Radio« bei keiner »der Arbeiten möglich« sei, da die »technisch geeigneten, also die richtige Länge aufweisenden Erzählungen sich mit Themen befassen, die, augenblicklich gebracht, zu einer Hörer-Revolte führen würden. Die derzeitige Publikumsmentalität muß vom Funk berücksichtigt werden, so schlecht sie auch ist«.40 Gegenüber Ernst-Adolf Kunz bemerkte Böll: »Ich weiss zwar, dass das Thema Krieg nicht gesucht und nicht beliebt ist, aber ich kann nichts daran ändern, und leider bin ich wirklich nicht – so glaube ich – dazu ausersehen, mich der allgemeinen Pralinenproduktion einzugliedern«.41

Zum im engeren Sinne Literarischen kam 1949 etwas Neues hinzu. In fortgeführter Korrespondenz mit den Frankfurter Heften reichte Böll am 29. Juli 1949 Walter M. Guggenheimer den Essay »Das Portrait einer katholischen Zeitung« ein. Böll diagnostizierte darin anhand der Auswertung einiger Ausgaben der Kölnischen Rundschau die Vorzeichen restaurativer Tendenzen und kritisierte den wirtschaftswunderbeflügelten Gestus der Tagespresse. Das Fazit: Es sei »nichts von Wohnungselend, nirgendwo eine Frechheit, eine Offenheit«42 zu finden, sondern nur die Absicht, immer den Anschein zu erwecken und meinungsbildend zu lancieren, dass alles in Ordnung sei.

In dieser Zeit waren weder literarisch noch in den persönlichen Verhältnissen bei Böll die Dinge in Ordnung. Die an den Middelhauve Verlag in materieller Hinsicht geknüpften Hoffnungen erfüllten sich nicht. Der auf Verlagshonorare anzurechnende, monatlich gezahlte Vorschuss, dessen Auszahlung bis Dezember 1949 lief, konnte die Existenz der Familie nicht sichern. Böll sah sich daher gezwungen, bei der Stadt Köln ein Gesuch zur Gewährung einer Existenzbeihilfe zu stellen. Seinem Antrag wurde mit einer einmaligen Zahlung von 500 DM zwar entsprochen, löste aber nicht das eigentliche Problem.

Einen literarischen Ertrag dokumentierte lediglich das Ende Dezember erhaltene Belegexemplar von Der Zug war pünktlich. Aufgrund der späten Auslieferung konnten jedoch zwischen Dezember 1949 und Juni 1950 lediglich 145 Exemplare abgesetzt werden. Ende 1950 waren es 266 Exemplare. Durch die Publikation wurde die finanzielle Situation der mit der Geburt des Sohnes Vincent im März 1950 aus fünf Personen bestehenden Familie also nicht besser. Pläne, den Beruf des freien Schriftstellers zugunsten einer gesicherten Anstellung aufzugeben, tauchten daher immer wieder auf. Sie wurden jedoch auch immer wieder zurückgestellt – nicht zuletzt durch den Zuspruch, den Böll von seiner Frau Annemarie erhielt. Er suchte nach zusätzlichen Einkunftsmöglichkeiten und bewarb sich am 4. Januar 1950 als Berichterstatter beim Kölner Stadt-Anzeiger – allerdings vergeblich.

Für Böll gab es ein weiteres Problem: Köln war literarische Provinz. Es existierte keine Szene, in der ein Austausch unter Schriftstellern hätte stattfinden können. So schrieb Böll an Alfred Andersch, dass er sich in Köln als Schriftsteller »abgeschnitten« fühle, und bat ihn um die Vermittlung von Kontakten: »Vielleicht auch können Sie mir irgendwie Anschluss an Gruppen junger Schriftsteller ermöglichen. Es ist wirklich deprimierend, so als absolutes literarisches Individuum da zu hocken.«43

Der Wunsch nach Anschluss führte ihn 1950 zu der von Johannes M. Hönscheid am 2. April 1950 gegründeten »gruppe junger autoren«. Böll hatte sich, nachdem er über die Existenz der Gruppe gelesen hatte, »nach den Zielen und Aufgaben«44 erkundigt. Hönscheid antwortete daraufhin:

»Sinn dieses selbstlosen Zusammenschlusses ist vornehmlich das Sich-gegenseitig-Helfen. Zudem erschien es uns wichtig, eine Art ›Zentrale‹ zu schaffen, an die Außenstehende herantreten können. Bisher arbeitete man ja nur zu oft mit den Argumenten, daß die jungen Autoren nicht zu finden seien. […] Aus verständlichen Gründen liegt es uns fern, eine Massenorganisation zu schaffen. Der Zusammenschluß ist vornehmlich ein ›innerer und geistiger‹. Wir lehnen jede Art ferngelenkter Unterstützung mit gefärbten Richtungswinkern ab und wollen natürlich jede Chance nutzen, Echo bei denen zu finden, die wir ansprechen wollen.«45

Auf Anfrage Bölls wurde ihm der Status einer »vorläufigen Mitgliedschaft« bei der Gruppe zugesprochen, der unter anderem Hans Bender, Josef Reding, Gert Kalow, Kay Hoff, Janheinz Jahn sowie Paul Schallück angehörten. Mit Letzterem zusammen wurde Böll für den von der »gruppe« eingerichteten Pressedienst Berichterstatter für Köln und vermittelte Beiträge über Theater, Film und literarische Erscheinungen an Zeitungen und Rundfunkanstalten. Dass die Verbindung nur von kurzer Dauer war, kam von Bölls wachsendem Unbehagen über das für ihn »gefährliche und nicht abgegrenzte Nebeneinander von Schriftstellern und Journalisten«, wie er am 6. September 1950 schrieb.46 Er trennte sich von der »gruppe«. Damit war der Versuch, Kontakte in der literarischen Szene zu knüpfen, zunächst gescheitert.

Noch bevor sich die Verbindung zur »gruppe« herstellte, kam es durch Vermittlung Friedrich Middelhauves, der einen Beigeordneten der Stadt Köln nach Unterstützungsmöglichkeiten für Böll angefragt hatte, zu einer etwa ein Jahr dauernden Beschäftigung Bölls bei der Stadt Köln im Rahmen der 1950 durchgeführten Volkszählung – erhofft hatte Böll allerdings eine Beschäftigung im Archiv- oder Bibliotheksdienst. Er wurde zuerst Leiter einer Außenstelle, dann Gruppenleiter im Innendienst.

Einen Monat vor Beginn dieser Tätigkeit begann er die Arbeit an einem Roman, der als letztes seiner Werke im November 1951 unter dem Titel Wo warst du, Adam? bei Middelhauve erschien. Kennzeichnend ist ein Erzählmodell, das tableauartig einzelne Texte arrangiert. Zeitlich das letzte Jahr des Zweiten Weltkriegs umspannend, topografisch dem deutschen Rückzug aus Rumänien und Ungarn folgend und in Westdeutschland endend, zeigen die neun jeweils ein Kapitel bildenden Episoden eine Folge sinnloser Tode. Als eine Art Protagonist erscheint dabei die Figur des Soldaten Feinhals. Zum einen beschließt sein Tod den Roman, zum anderen ist es seine Figur, auf die das erste Kapitel gemäß der Erzählabsicht, im Schicksal einzelner Figuren der Absurdität des Kriegs Ausdruck zu verleihen, perspektivisch zuläuft. Nach einer Verwundung durch einen Granatsplitter wird Feinhals in ein Feldlazarett eingeliefert. Als das Lazarett verlegt wird, bleiben Feinhals sowie ein Feldwebel und ein Arzt zurück. Feinhals trifft die zum Katholizismus konvertierte ungarisch-jüdische Lehrerin Ilona. Die beiden verabreden sich, doch bevor es zu einem Treffen kommt, wird Feinhals von einer Militärstreife aufgegriffen und an die Front gebracht, Ilona in ein Konzentrationslager. Als Ilona dort zu einer vom Lagerkommandanten Filskeit angeordneten Gesangsprobe erscheinen muss und vollendet schön die Allerheiligenlitanei singt, gerät Filskeit angesichts der Erfahrung einer ihm selbst nie erreichbaren Vollkommenheit in einen Zustand von Hass und Verzweiflung, der sich in der blindwütigen Erschießung Ilonas entlädt. Feinhals wiederum kommt vom Fronteinsatz zum Aufbau einer zerstörten Brücke, die jedoch unmittelbar nach ihrer Fertigstellung angesichts des heranrückenden Feindes sofort wieder gesprengt wird. Zuletzt gelingt es Feinhals, sein Heimatdorf zu erreichen, er wird dort aber auf der Schwelle zu seinem Elternhaus durch eine Granate der eigenen Armee getötet. Die Serie sinnloser Tode – hier auch noch von der eigenen Armee herbeigeführt – zielt darauf ab, den Krieg in seiner monströsen Absurdität sichtbar zu machen. Wo warst du, Adam? war Bölls letzte Publikation im Middelhauve Verlag. Er äußerte sich dazu in einem Brief an Georg Zänker:

»Es ist dem Verlag Middelhauve in drei Jahren nicht gelungen, auch nur eine Sendung beim Rundfunk für mich durchzubringen oder mir die Arbeit bei der Presse zu erleichtern […]. Sowohl Funk wie Presse habe ich mir mühsam erobern müssen, unendlich viel Zeit und Nerven damit verschlissen, bei den verschiedensten Vollidioten zu antichambrieren. […] Es will mir nicht einleuchten, wenn Sie schreiben, der jährliche Betrag von 2.400 DM, den Sie für mich vorgesehen haben, ›fehle Ihnen natürlich zur Ausdehnung der Produktion‹. Ich nehme an, daß Verfasserhonorare zur Ausdehnung der Produktion gehören, denn Papier und Druckmaschinen genügen ja nicht: irgendeiner muß ja was schreiben, was produziert werden kann«.47

Schema des Romans Wo warst du, Adam?, 1951

Infolge der Trennung blieben zwei weitere Manuskripte ungedruckt: das »Vermächtnis«48 und der Roman Der Engel schwieg,49 obwohl beide vom Verlag im Frühjahr 1951 als Neuerscheinungen angekündigt worden waren. Böll veröffentlichte einzelne Kapitel von Der Engel schwieg daraufhin in bearbeiteter Form separat. Im Mittelpunkt des Romans steht der am 8. Mai 1945 in seine Heimatstadt zurückkehrende Soldat Hans Schnitzler. Ähnlich wie in der Erzählung »Die Botschaft« soll er der Frau des statt seiner getöteten Leutnants Gompertz dessen Testament überbringen. Bei dem Versuch, sie ausfindig zu machen, findet er einen Mantel, dessen Eigentümerin, Regina Unger, er später kennenlernt. Bei ihr findet der verstörte und orientierungslose Heimkehrer Aufnahme, obwohl sie selbst durch den Tod ihres Kindes am Tag zuvor leidet. Parallel dazu werden in dem an die Witwe des Feldwebels Willi Gompertz geknüpften Handlungsstrang, wie Ulrich Greiner formuliert, »die Gegenfiguren in Umrissen sichtbar, jene schlauen Vorteilssammler, theologischen Bescheidwisser und bigotten Nutznießer des katholischen Milieus, die vor allem in den späteren Romanen attackiert werden«.50 Besonders in der Mittelpunktfigur Dr. Dr. Fischer, der unter anderem Berater des Kardinals, Herausgeber einer katholischen Zeitung und Günstling des Erzbischofs ist, konturierte Böll die von ihm kritisch gesehene Nachkriegsentwicklung. Mehrmals wird Fischer – nomen est omen – in Anspielung auf die Berufung der Apostel zu »Menschenfischern« durch Jesus (Matthäus 4,19) als »Geldfischer« apostrophiert. Mit dem Geldmotiv verbindet der Roman auch das von Léon Bloy – mit dessen Werk sich Böll während der Niederschrift des Romans erneut beschäftigte – entlehnte Motiv des Geldes als »Blut des Armen«, das die Armen, um leben zu können, hingeben müssen. Fischer schließlich bedrängt die mit ihm verwandte, im Gegensatz zu ihm jedoch mildtätige Frau Gompertz, vom Erbe ihres verstorbenen Mannes abzusehen, das sie seiner Befürchtung nach zur Unterstützung Bedürftiger hätte verwenden können. Als sie stirbt, gelingt es ihm, das Testament an sich zu bringen. Die Romanhandlung schließt mit ihrer Beerdigung, bei der ein Marmorengel zeichenhaft in dem durch Regen aufgeweichten Schlamm versinkt.

Nachdem Böll sich von der »gruppe junger autoren« getrennt hatte, erreichte ihn am 2. April 1951 eine Einladung zur Tagung der Gruppe 47 vom 3. bis 7. Mai 1951 in dem in der französischen Besatzungszone gelegenen Bad Dürkheim an der Weinstraße. Der Vorschlag, ihn einzuladen, ging auf Alfred Andersch zurück, wie Hans Werner Richter sich erinnerte.51

Bölls Aufmerksamkeit auf die Gruppe 47, die damals noch nicht die prominente Stellung innehatte, die ihr später zugesprochen wurde, lenkte allerdings vorher schon der in Frankfurt am Main lebende Schriftsteller Janheinz Jahn, den Böll über die »gruppe junger autoren« kennengelernt hatte. Er fragte den Kölner Autor, ob er »sich nicht der ›Gruppe 47‹ anschließen [möchte]? Ich habe mit Dr. Minssen gesprochen, der es sehr begrüßen würde« – Friedrich Minssen gehörte zum Gründerkreis der Gruppe 47. Eine Antwort Bölls an Jahn ist nicht überliefert, ein Schreiben Jahns vom 30. Januar 1951 legt jedoch nahe, dass sich Böll nochmals nach der Gruppe 47 erkundigt hatte und von Jahn weitergehend informiert wurde:

»An den 47ern ist nichts Geheimnisvolles. Die Gruppe ist kein Verein und keine Gesellschaft, hat keine ›Mitglieder‹, keine Beiträge und kein Vereinsballett. Im Mai, Anfang Mai ist eine Tagung. Dazu wird man eingeladen, oder nicht eingeladen. Wenn man eingeladen wird, gehört man dazu, paßt seine Manuskripte unter den Arm, liest sie vor, läßt sich zerreißen und überläßt den Rest den Verlegern. Der Einlader ist Hans Werner Richter. Er war vor vier Wochen hier. Ich habe kein Wort mit ihm sprechen können. Beim Abschied sagte er: sind Sie der Jahn? – Ja. – Wir sehen uns im Mai bei der Tagung. Das war alles. Ihren Namen hat er, so erzählte mir Minssen, in sein Notizbuch geschrieben. Er will von Ihnen was lesen. Ohne großen Wind, ohne Geheimnis, ohne Konferenzen, ohne Klimbim. Er liest also nun was von Ihnen und wenns ihm und den anderen, dem Andersch, dem Minssen, dem Kolbenhoff auch gefällt, dann kriegen Sie im April, nehm ich an, einen Brief, C’est tout.«52

Böll las auf der Tagung seine Satire »Die schwarzen Schafe« und gewann den mit 1.000 DM dotierten Preis der Gruppe 47. Die Zeit schrieb dazu: »eins von jenen Talenten, die plötzlich da sind – daß an der Geschichte also, die dieser Böll las, etwas dran war, ein neuer Ton, die Trauer des kleinen Mannes, der eigentlich Künstler ist und der sich im Alltag verplempert, durch die Brille der Güte gesehen. Da war der Humor, der so fehlt. Und wenn man an das unerforschliche Walten des Zufalls glaubt, dann hat der richtige Mann diesen Preis bekommen.«53

Nach dem Preis der Gruppe 47 fehlte es nicht an Angeboten. Bereits im Mai fragten die Neue Rundschau und Die Welt nach Texten. Der Süddeutsche Rundfunk wollte eine Sendung über Böll produzieren und der Verlag Scherz & Goverts erkundigte sich, unter Hinweis darauf, dass man Bölls Beziehungen zum Middelhauve Verlag keinesfalls stören wolle, nach seinem literarischen Schaffen. Der Schneekluth Verlag wollte im Herbst 1951 wissen, ob Böll vielleicht einen größeren Roman habe, der Suhrkamp Verlag schlug Böll vor, während seines nächsten Besuchs in Frankfurt dort vorzusprechen. Unter den Briefen an Böll findet man des Weiteren Angebote von kleineren und größeren Verlagshäusern. Diese Aufmerksamkeit des literarischen Marktes, der Verlage und Zeitschriften, war der eigentliche Gewinn des Preises. Die große Bedeutung der Tagung hingegen waren die neuen Kontakte und Freundschaften, die sich daraus entwickelten – wie beispielsweise mit Ingeborg Bachmann, Günter Eich und Wolfgang Hildesheimer.

Das Interesse an Böll wuchs zudem durch die Nachricht, dass im Herbst 1951 ein neuer Roman von ihm erscheinen sollte. Gemeint war Wo warst du, Adam?, wovon er Ende Juli 1951 Kapitel an verschiedene Zeitungen und Zeitschriften verschickt hatte. Es gelang ihm, das erste Kapitel des Romans im August 1951 in Heft 8 der Frankfurter Hefte unter dem Titel »Durchbruch bei Roßapfel« und mit dem Hinweis auf das Erscheinen des Romans zu veröffentlichen.

Dass Böll infolge seiner Verärgerung über die in seinen Augen unbefriedigende Zusammenarbeit mit Friedrich Middelhauve für seinen nächsten Roman einen neuen Verlag suchte, war auch Alfred Andersch bekannt. Er schrieb am 25. November 1951 an Böll, dass er lange mit Dr. Witsch gesprochen und dieser Wo warst du, Adam? gelesen habe und begeistert sei.

Die Verhandlungen zogen sich jedoch hin, da die Klärung der mit der Ablösung von Middelhauve anstehenden Fragen noch bis Anfang 1952 dauerten. Konkret wurde der Verlagswechsel im April. Böll bat Witsch um ein Treffen »noch vor Ostern«:

»Lieber Herr Dr. Witsch, es liegt mir daran, Ihnen zu erklären, daß ich durch keinerlei Optionen mehr an den Verlag F. Middelhauve gebunden bin, auch an keinen anderen – und daß ich gerne mit Ihnen zusammenarbeiten möchte, das auch konkret festlegen möchte; um allem literarischen Klaaf, der mir aus Köln, München, Stuttgart zugetragen wird – ein Ende zu machen, würde ich – wenn Sie wollen – gerne noch vor Ostern mit Ihnen zusammenkommen. Darf ich Sie bitten, mich anzurufen, wann und ob Sie Zeit haben?«54

Der Unterredung folgte die Abfassung des Vertragsentwurfs, der Böll am 25. April 1952 zugeschickt und am Tag darauf unterzeichnet wurde. »Mir geht es gut, wirklich. Habe mit Kiepenheuer einen Vertrag auf 400,– monatlich«,55 so Bölls Resümee gegenüber Ernst-Adolf Kunz am 7. Mai 1952.

Bölls positive Einschätzung der Situation beruhte auf der durch den Verlagsvertrag gegebenen Aussicht auf regelmäßige finanzielle Zuwendung. Gleichwohl blieb ihm bewusst, dass die Frage des Einkommens der Familie damit nicht gelöst war. Daher wurde der Plan, mit weiteren Übersetzungsarbeiten mehr Einnahmen zu generieren, aufrechterhalten, zumal die positive Resonanz auf die Spender-Übersetzung dazu ermutigte, auch wenn sie unpubliziert geblieben war. Mit der Unterzeichnung des Verlagsvertrags bei Kiepenheuer & Witsch wurden dann auch dafür die Weichen gestellt. Die erste gemeinsame Übertragung des Ehepaares Böll, Kay Cicellis’ No Name in the Street, erschien 1953.56 Doch alsbald warnte Joseph Caspar Witsch seinen Autor, die Übersetzungsarbeiten auf Kosten seiner literarischen Arbeit voranzutreiben. Böll antwortete daraufhin: »Was die Übersetzungsarbeit betrifft, so täuschst Du Dich – glaube ich –, ich mache sie ausgesprochen gern, es ist eine großartige Stilübung und eine ausgezeichnete Arbeit, sich in die Bilder- und Gedankenwelt eines anderen Autors einzuarbeiten. Das stört die eigene Arbeit […] nicht. Es ist eben nur quantitativ eine Mordsarbeit; doch ist es ja so, daß wirklich 90 % der Arbeit von meiner Frau allein getan werden.«57 Die nun einsetzende umfangreiche Übersetzungstätigkeit stockte das Familieneinkommen auf.