Читать книгу Heinrich Böll - Jochen Schubert - Страница 9

2

Kindheit und Jugend (1917–1929)

ОглавлениеDie Familie · Raderberg · Eine katholische Kindheit in Köln · Die ›Roten‹, die ›Bürgerlichen‹ · Weltwirtschaftskrise · Rückkehr in die Stadt

»Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was darin war.«

Heimito von Doderer

Köln, Krieg, Katholizismus – in diese zufällige, im biografischen Rückblick jedoch bezeichnende Konstellation wurde Heinrich Böll am 21. Dezember 1917 geboren. Zwei Tage später folgte in der Pfarrkirche St. Maternus die Taufe auf den Namen Heinrich Theodor.

Der Vater Viktor Böll, am 26. März 1876 in Essen geboren, war als 20-Jähriger 1896 nach Köln übergesiedelt. Bereits im Jahr darauf gründete er hier den ersten Hausstand mit Katharina Giesen, mit der er drei Kinder hatte: Mechthild, Engelbert und Grete. Der jungen Familie, die in der Großen Telegraphenstraße 5 eine geräumige Wohnung bezogen hatte, stand die am 3. September 1877 in Düren geborene Wirtschafterin Maria Hermanns zur Seite.

Doch das Familienglück währte nicht lange. Der ein Jahr nach Mechthild im Mai 1899 geborene Sohn Engelbert starb wenige Wochen nach seiner Geburt. Ein weiterer Schicksalsschlag für Viktor Böll war der Tod seiner Frau Katharina am 4. März 1901: Sie erlag mit 31 Jahren den Folgen einer Lungenentzündung. Nach ihrem Tod zog Viktor Böll mit den Töchtern Mechthild (1898–1907) und Grete (1900–1963) in den Mauritiussteinweg 38. Maria Hermanns, die bis dahin bei der Familie gelebt hatte, versorgte zwar weiterhin täglich den Haushalt, bezog jedoch am Riehler Damm 187 eine eigene Wohnung. Schließlich heirateten Viktor Böll und Maria Hermanns am 23. November 1906 standesamtlich in Köln und einen Tag später kirchlich in Königswinter. Doch dem Glück der neuen Ehe folgte im Jahr darauf die Trauer um Tochter Mechthild, die am 26. Oktober 1907 starb. An sie erinnernd erhielt die einen Monat nach ihrem Tod geborene erste Tochter Maria und Viktor Bölls ebenfalls den Namen Mechthild. Der Ehe entstammten insgesamt fünf Kinder: Mechthild (1907–1972), Gertrud (1909–1999), Alois (1911–1981), Alfred (1913–1988) und schließlich Heinrich Böll. Die Familie lebte in der Teutoburger Straße 26 im Süden der Kölner Altstadt.

Die Verbindung mit Maria Hermanns gründete auf dem Versprechen einer gemeinsam gelingenden Zukunft. Die daran geknüpfte Hoffnung auf ein besseres Leben hatte Viktor Böll bereits nach Abschluss seiner Tischlerausbildung im väterlichen Schreinereibetrieb in der Schwanenkampstraße 81 in Essen bewogen, nach Köln zu ziehen. Die Arbeitsmöglichkeiten in der rheinischen Metropole mit ihren 281.681 Einwohnern (gegenüber 78.706 in Essen) schienen ihm vielversprechender. Hinzu kam ein persönlicher Kontakt. Viktor Böll war befreundet mit Engelbert Giesen, der in Essen Kaplan der St.-Josephs-Kirche war. Dessen Bruder Johann Joseph Giesen führte in der Meister-Gerhard-Straße 11 in Köln eine Schreinerei. Über diese Verbindung hatte Viktor Böll auch seine erste Frau Katharina kennengelernt, die mit ihrem Vater Johann gelegentlich nach Essen kam.

Wirtschaftskraft und Handelszuversicht – das waren die beiden Säulen, auf die Viktor Böll 1896 seine Zukunft gründen wollte. Alfred Böll hat in einem privat verfassten »Rückblick« auf die für seinen Vater in dieser Hinsicht besondere, fast symbolische Bedeutung der Kölner Brücken hingewiesen. Sie waren, so Alfred Böll, Zeichen seiner Gründerenergie: Das meinte vor 1911 die 1859 in Betrieb genommene Dombrücke, dann aber vor allem die Hohenzollernbrücke, »die wichtigste Brücke Europas«, wie Alfred Böll seinen Vater zitiert.1 Doch diese Euphorie war nicht ungetrübt, denn die Hohenzollern, hier vor allem Wilhelm II., verkörperten für Viktor Böll den Geist des preußischen Militarismus. Die Reiterstandbilder auf der Hohenzollernbrücke waren ihm daher ein Dorn im Auge. »›Dort oben‹, sagte er, ›reitet er immer noch auf seinem Bronzegaul westwärts, während er doch schon so lange in Doorn Holz hackt‹«,2 zitiert Alfred Böll seinen Vater.

Weitaus entzündlicher waren für Viktor Böll jedoch die Erinnerungen an die sich nach der Reichsgründung 1871 zwischen dem protestantischen Preußen und dem vorwiegend katholischen Rheinland verschärfenden Konflikte, die den sogenannten Kulturkampf der Jahre 1870 bis 1879 schürten. Eine Ursache des Kulturkampfes lag für die preußische Regierung 1870 in der Gründung der Zentrumspartei, die den politischen Katholizismus repräsentierte und zu deren Wählern Viktor Böll bis zu ihrer Auflösung 1933 gehörte. Ein anderer Anlass lag in der Gründung der altkatholischen Kirche als einer Folge der Verkündung des Unfehlbarkeitsdogmas des Papstes von 1870. Ihre Mitglieder erfuhren, wenn sie preußische Staatsbedienstete waren, kirchliche Sanktionen. Durch die daraufhin von der preußischen Regierung initiierte Gesetzgebung, die sich an einer Trennung von Kirche und Staat orientierte, eskalierten für die katholische Kirche die Konflikte. So wurden eine staatliche Schulaufsicht und mit der Neuregelung der Ehe im Jahr 1875 eine rein zivilrechtliche Grundlage der Ehe eingeführt. Darüber hinaus gab es Auseinandersetzungen zum Vetorecht des Staates bei der Einstellung von Geistlichen und anlässlich des sogenannten Kanzelparagraphen. Er stellte diejenigen Geistlichen unter Strafe, die im Rahmen ihrer Predigten Position zu staatlichen Maßnahmen und Vorgängen bezogen. Die unerwartet massiven Proteste der Bevölkerung führten gegen Ende der 1870er-Jahre unter anderem zur Wiederaufnahme der Geldzuwendungen an die Kirche, die von der Reichsregierung 1875 in der Absicht eingestellt worden waren, die kirchliche Folgeleistung der preußischen Gesetzgebung zu erzwingen.

Heinrich Böll erinnerte sich daran 1975: »[…] ich bin ganz bewußt anti-preußisch und besonders anti-bismarckisch erzogen worden, weil meine Eltern den Kulturkampf miterlebt haben.«3 So zeitlich entfernt für ihn die Ereignisse auch waren, Preußen war auch für ihn bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs hinein Synonym für Unterdrückung, Zwang, obrigkeitsstaatliches Denken, Gehorsam und blinde Pflicht.

»[M]ein Vater, meine Eltern, meine Freunde, Bekannte haben gesagt: wir sind besetzt von den Preußen. Wir haben es als Besatzung empfunden. Und dann wurde Berlin zur Reichshauptstadt unter den Nazis, verstehen Sie, und im Volke hier war der Nazismus, was er nicht war in Wirklichkeit, eine Berliner Erscheinung, eine Folge des Preußentums, was historisch nicht stimmt, aber so empfunden wurde.«4

Zur ersten Kölner Station Viktor Bölls wurde das von Adolf Kolping 1852 in der Kölner Breite Straße 102–110 eröffnete katholische Ledigenheim, das »Haus der Kolpingsöhne«. Hier schloss er mit Wilhelm Polls eine Bekanntschaft, die zur Geschäftspartnerschaft wurde. Gemeinsam eröffneten sie am 10. Dezember 1896 am Wormser Platz 13 ihr »Atelier für kirchliche Kunst«. Der Wunsch nach einer wirtschaftlich eigenständigen Existenz war damit erfüllt, zumal sich die Firma »Böll & Polls« in den ersten Jahren zu einem erfolgreichen Kleinbetrieb entwickelte. Bereits vor der Jahrhundertwende konnten die Partner daher an die Errichtung je eines Mietshauses denken: die Gebäude Nr. 28 und Nr. 30 in der Vondelstraße. In deren gemeinsamem Hinterhaus führten sie ab 1902 den nun als »Werkstatt für Kirchenmöbel« firmierenden Betrieb.

Das handwerkliche Repertoire erstreckte sich über die Herstellung von Orgelbrüstungen und -gehäusen über Beichtstühle und Kirchenbänke bis hin zu Altären in zahlreichen Kölner Kirchen – unter anderem in St. Agnes, St. Alban, St. Aposteln, St. Cäcilien, St. Maria Lyskirch, Maria-Hilf und St. Severin. Erst um 1920, als die Auftragslage für die Versorgung von zwei Familien wenn auch nicht schlecht, so doch schwieriger wurde, trennten sich die Partner gütlich. Viktor Böll übernahm die Werkstatt in der Vondelstraße, seine Schreinerei erhielt den Namen »Kunsttischlerei, Werkstätten für kirchliche Kunst«.

Die doppelte Akzentuierung der Kunst zeigte zwar Viktor Bölls Selbstverständnis, die rückläufige Auftragslage aus dem kirchlichen Bereich zwang ihn im Laufe der Zeit jedoch dazu, Aufträge von Behörden und öffentlichen Einrichtungen anzunehmen oder sich um diese zu bemühen. Der künstlerische Akzent wurde ein Opfer der Ökonomie. Schließlich übernahm 1930 sein Sohn Alois den Betrieb und führte ihn bis 1953.

Heinrich Böll war vier Jahre alt, als die Familie am 25. Juli 1922 ein neu errichtetes Einfamilienhaus in der Kreuznacher Straße 49 im damals noch ländlichen Vorort Raderberg bezog. Es war eins von sechs Häusern der »Siedlung Am Rosengarten«, die von der »Baugenossenschaft Siedlung Am Rosengarten« errichtet worden waren. Die Baugenossenschaft war im Grunde ein Zusammenschluss einiger Böll-Familien: Ihr Vorsitzender Theodor Böll war wie der Architekt Aloys Böll ein Onkel Heinrich Bölls. Sein Vater übernahm den Part der anfallenden Schreinerarbeiten. Der idyllische Klang, den die Baugenossenschaft ihrer Siedlung verlieh, lehnte sich an einen Sondergarten im südlichen Teil des 1911 zwischen den Kölner Vororten Zollstock, Raderberg und Raderthal angelegten und 1914 nach Plänen des Architekten Fritz Encke umgestalteten Vorgebirgsparks an, früher auch Volkspark Raderthal genannt. Er wurde seinerzeit zur Straße hin durch Pergolen begrenzt und setzte sich im (früher) anschließenden Staudengarten als Fliedergang bis zu einem Baumplatz fort, den man vom Eingang Kreuznacher Straße betrat. Als Klaus Wagenbach 1965 Böll und andere Schriftsteller dazu aufforderte, biografisch besondere Orte zu porträtieren, wählte Böll Raderberg und widmete vor allem diesem Bereich des Parks eine intensive Beschreibung.5

Heinrich Böll verbrachte in Raderberg mit der Nähe zum Vorgebirgspark, unabhängig von allen politischen und ökonomischen Geschehnissen um ihn herum, die wohl unbeschwertesten Jahre seiner Kindheit und ersten Schulzeit, die 1924 mit dem Besuch der katholischen Volksschule in der Brühler Straße 204 begann. In dieser Zeit nahm er an den Vorbereitungen zur Ersten Heiligen Kommunion teil. Die entsprechenden katechetischen Unterweisungen für die Erstkommunion, die am 11. April 1926 in der St.-Mariä-Empfängnis-Kirche stattfand, erteilte Joseph Teusch, der spätere Kölner Bischofsvikar und Gründer der katholischen »Abwehrstelle gegen die antichristliche nationalsozialistische Propaganda« zur Zeit der NS-Diktatur.

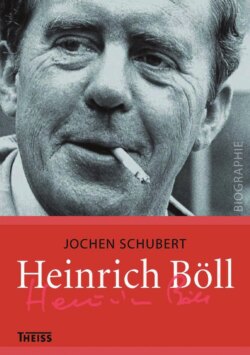

Heinrich Böll in Köln-Raderberg, Vorgebirgspark, 1926

Raderberg war für den jungen Heinrich Böll die Welt, in der sich seine Sinne für gesellschaftliche Schichten und Ansichten, Sozialformen und -normen entwickelten. Dabei bemerkte er deutlich die Ab- und Ausgrenzungen:

»Ich habe nie […] begriffen, was an den besseren Leuten besser gewesen wäre oder hätte sein können. Mich zog’s immer in die Siedlung, die wie unsere neu gebaut war, in der Arbeiter, Partei- und Gewerkschaftssekretäre wohnten; dort gab es die meisten Kinder und die besten Spielgenossen, immer genug Kinder, um Fußball, Räuber und Gendarm, später Schlagball zu spielen.«6

Es war die entlang der Brühler, Kreuznacher und Mannsfelder Straße fast gleichzeitig mit der »Am Rosengarten« errichteten Siedlung der »Heimstätten-Baugenossenschaft Fortschritt 1919«, die Böll anzog und die, »im Gegensatz zur privatkapitalistischen Genossenschaft […] rein sozialistisch«7 organisiert war, wie das Statut festhielt.

Bölls Eltern waren nach den rigiden Vorstellungen eines jansenistisch geprägten Katholizismus erzogen worden, also gemäß den Lehren einer religiösen Überzeugung, derzufolge der Mensch tendenziell böse und durch die Erbsünde prinzipiell verderbt sei. Sie wussten sich von dieser Überzeugung nicht gänzlich zu befreien, hielten aber die Geschwister von den religiösen Zwangsdiktaten der jansenistischen Bewegung fern, die nach dem Löwener Theologen und Bischof von Ypern, Cornelius Jansen, benannt worden war und sich in Belgien, Frankreich und den Niederlanden des 17. und 18. Jahrhunderts ausgebreitet hatte.

»Meine Mutter hat uns oft erzählt, daß sie als junges Mädchen in Düren jeden Tag zweimal in die Kirche mußte, morgens in die Messe, abends in die Andacht, und zwischendurch wurde noch der Rosenkranz gebetet. Und mein Vater hat immer mit kaum verhohlener Wut über die schreckliche Tyrannei seines Vaters gesprochen, der seine Jungen, es waren sehr viele Kinder bei meinem Großvater, zu Pilgerfahrten zwang, bei denen sie das Kreuz durch die Nacht tragen und bis in den nächsten Vormittag hinein nüchtern bleiben mußten. Es wurde nie ausgesprochen, und trotzdem glaube ich heute, daß meine Eltern gedacht haben: diesen Schrecken wollen wir unseren Kindern nicht aufladen. Dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Mich hat das Ganze nicht bedrückt im religiösen oder, wie soll man sagen, im intellektuellen Sinn, sondern nur ästhetisch.«

Seine Eltern ermöglichten ihm somit den selbstbestimmten Umgang mit Kirche und Katholizismus:

»Ich glaube, daß ich angefangen habe, mich verhältnismäßig früh davon zu befreien, mit vierzehn, fünfzehn, und bis heute wundere ich mich über meine Eltern, die ja klassisch-katholisch erzogen waren im Sinn des 19. Jahrhunderts, daß sie meine religiöse Praxis niemals kontrolliert haben. Ich bin jahrelang gar nicht in die Kirche gegangen, als Junge so zwischen vierzehn und achtzehn, und auch nicht zu den Sakramenten. Ich war nicht unreligiös, aber ich hatte meine Schwierigkeiten mit der Kirche und auch mit all dem Drum und Dran. Aber niemals haben mich meine Mutter oder mein Vater kontrolliert.«8

Auch daran mag gelegen haben, dass Böll seine Eltern in Rückblenden stets respektvoll und mit liebevoller Zuneigung beschrieb. Er fand sie vom Leben gebildet, betonte ihren Sozialsinn, hob ihre Religiosität hervor und attestierte ihnen – sofern es nicht um konfessionelle Grenzziehungen nach außen ging – ein weithin undogmatisches Kirchenverständnis. Was sie unterschied, machte er ebenfalls deutlich: die Mutter melancholisch und ruhig, dem Leben zugewandt und politisch wach, der Vater kunstsinnig und feinnervig, dominiert von einer Mischung aus »dauernde[r] Unruhe« und Beunruhigung und stetigem »Veränderungswunsch«. So berichtete Böll über diesen Veränderungswunsch: »Mein Vater liebte Umzüge und zog sogar gern innerhalb der Wohnung um«. Hinzu kam die allmählich ›zerbröckelte‹ Zuversicht seines Vaters im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation, die ihm während der ökonomisch stabilen Situation zwischen 1870 und 1914 eigen gewesen war.

Fern davon, als Siebenjähriger die elterliche Verunsicherung unmittelbar mit den sozial-ökonomischen Vorgängen verknüpfen zu können, wurden sie dem jungen Heinrich Böll nur über die Reaktionen und Verhaltensweisen der Eltern fassbar. Es war die Hyperinflation im Dezember 1923, die hinter alle Zukunftsperspektiven ein Fragezeichen setzte. Die Familie überstand die Krise zwar wirtschaftlich, doch die Eltern – vor allem der Vater – waren fortan in eine nur mit Mühe verborgene, nachhaltig wirkende Beunruhigung versetzt.

»Diese vollkommene Unsicherheit gegenüber dem, was man Stabilität nennt. Sie können sich gar nicht vorstellen, was die Inflation für uns bedeutet hat […], als mein Vater das Lohngeld wirklich auf einem kleinen Karren fahren mußte, Milliarden. Das hat ihn wahrscheinlich alles zutiefst verunsichert und meine Mutter natürlich auch. Sie haben das vor uns Kindern so lange wie möglich zu verheimlichen versucht, bis dann der Knall der Wirtschaftskrise Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre kam, und da war nun nichts mehr zu verbergen.«9

Doch weitaus direkter, existentieller und intensiver als die durch die versuchte Abschirmung der Eltern gefilterten sozial-ökonomischen Vorgänge erlebte der junge Böll den Wechsel von der Raderberger Volksschule in die Sexta des im Kölner Süden, Heinrichstraße 6–9, gelegenen staatlichen Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums am 17. April 1928 als tiefgreifenden Riss im eigenen Lebensgefühl. »Leidvoll war der Übergang« – so Böll 1981 in der autobiografischen Rückblende von Was soll aus dem Jungen bloß werden? Der Verlust des Unbeschwerten schien am Ende der in der Kreuznacher Straße erlebten Zeit wie die Erfahrung eines dem Leben selbst unveräußerlich zukommenden Leidens.

Den Schlussakt dieser zuletzt von Verlust und einer Gemengelage von ökonomischen Sorgen und Zukunftsängsten geprägten Phase leitete, fernab von Köln, der Kurssturz an der New Yorker Börse am 24. Oktober 1929 ein. Die in Deutschland mit dem ›Schwarzen Freitag‹ einsetzende Krise war eine Folge der in den USA überhöhten, von keinem realwirtschaftlichen Gegenwert gedeckten Erwartungen an die konjunkturelle Entwicklung. Sie wirkte sich in Deutschland ökonomisch gravierend aus, weil die wirtschaftliche Entwicklung hier seit der Hyperinflation von 1923 im Wesentlichen auf kurzfristigen Auslandskrediten basierte, die jetzt zur Deckung von Liquiditätsengpässen in die USA zurückgerufen wurden. Befördert durch negative Einschätzungen der wirtschaftlichen Entwicklung führte dies bei den deutschen Unternehmen zu massenhaften Entlassungen und damit zu einer sprunghaft ansteigenden Erwerbslosigkeit, deren Höchststand im Winter 1931/32 mit über sechs Millionen Arbeitslosen erreicht wurde. In Köln waren es im Jahresdurchschnitt 83.080 Menschen ohne Arbeit, was einer Arbeitslosenquote von 30,8 Prozent entsprach. Die Sorge, in den Sog des sozialen Abstiegs zu geraten, herrschte in jedem Haushalt; auch die Familie Böll blieb nicht davon verschont. Aufgrund des Zusammenbruchs der 1923 gegründeten »Rheinischen-Kredit-Anstalt«, für die Viktor Böll Bürgschaften gezeichnet hatte, die nun abgerufen wurden, geriet die Familie in massive wirtschaftliche Bedrängnisse. Deren gravierendste Auswirkung war die Veräußerung des Hauses in der Kreuznacher Straße. »Es kam ganz plötzlich, über Nacht […]: mein Bruder und ich bekamen nur gesagt, wir sollten nach der Schule nicht in die ›Straße am Park‹ zurück, sondern zu Fuß über Severin- und Silvanstraße in die neue Wohnung am Ubierring kommen.«10 Damit verließ Heinrich Böll »die sommerlich-schönen Gefilde […], den weiten Park draußen«11 endgültig. Dem Ubierring 27 folgte, als auch für diese Wohnung die Miete, trotz weiterer Untervermietung von zwei Zimmern an Studenten der nahegelegenen alten Kölner Universität, wirtschaftlich nicht mehr zu tragen war, im Jahr darauf die Maternusstraße 32 und auf diese 1936 der Karolingerring 17. Bis erste Bombenschäden 1942 die Bewohnbarkeit auch dieser Wohnung einschränkten beziehungsweise 1944, nach weiteren Schäden durch einen Fliegerangriff auf Köln, die Umquartierung unumgänglich wurde.

Der ökonomisch-soziale Zusammenbruch verkehrte alle Sicherheit in bloße Scheinbarkeit. Die stabilen Außenverhältnisse, die für das Kleinbürgertum zu den Garantien seiner gesellschaftlichen Integrationsmöglichkeiten zählten und darauf ausgerichtet waren, den eigenen sozialen Stand aus eigener Kraft bewirken und behaupten zu können, erodierten – und damit auch der Lebensentwurf, an dessen Verwirklichung Viktor Böll seit 1896, zuerst mit Katharina und dann mit Maria Böll, gearbeitet hatte. Es fehlte die Festigkeit und Verlässlichkeit eines Bodens, der gewährleistete, ihn im Tun zu realisieren.

»[Es] war schon ein Schock, diese Wirtschaftskrise. Die Erkenntnis, daß Wohl und Wehe nicht nur von meinen Eltern abhingen […], [s]ondern daß außerhalb der Familie ökonomische und politische Ereignisse stattfanden […], Ereignisse, die einen auslieferten. Es war auch Angst dabei. Die normale Angst eines Kindes, das sich wahrscheinlich nicht ganz sicher ist: was ist da überhaupt los, geht das so weiter? […] Ich habe also sehr früh gemerkt, mit vierzehn, fünfzehn, daß meine Eltern völlig hilflos waren gegenüber diesen Umständen.«12

Die wirkliche Krise und der wirkliche Zusammenbruch lagen aber in der Erfahrung einer die Wünsche und Hoffnungen kompromittierenden Welt, die sich gegen die Verwirklichung von Lebensentwürfen sperrte. Es war der die Familie prägende, im kleinbürgerlichen Selbstbewusstsein fest verankerte Stolz, der sich der Erkenntnis nicht ohnmächtig fügte, dass »Wohl und Wehe« nicht nur in den eigenen Händen liegen, sondern in Abhängigkeiten stehen, die sich der eigenen Kontrolle entziehen. Stattdessen rief man, wie Böll in verschiedenen Rückblicken vergegenwärtigte, einen Kanon antibürgerlich-realitätskritischer Gegenentwürfe wach, in dessen Abgrenzungs- und Distanzierungspotenzialen die Familie die verachtende Wirklichkeit zu einer verachteten verkehrte und damit ihre Übermacht suspendierte.

»Es war – soziologisch ausgedrückt – ein Gemisch von Bohème, Proletariat und Kleinbürgertum, wobei die Elemente immer stark wechselten, das überhand nahm. Und innerhalb dieser Wirtschaftskrise haben wir natürlich, und das war zum Teil direkte Erziehung meiner Eltern, für die ich ihnen dankbar bin, jeden Respekt vor der bürgerlichen Ordnung verloren, die ja damals auch zusammenbrach, die sichtbar zusammenbrach. […] Wir haben ungeheuer viel geredet zu Hause. Wir hatten viele Freunde, viel Besuch, und da ist dieses anarchistische Element entstanden, das in der völligen Ablehnung irgendwelcher Vorschriften bestand […], behördliche Vorschriften oder Vorschriften des Wohlfahrtsamtes oder der Unterstützung, die existierten für uns einfach nicht.«13

Als die Familie in die Stadt zog, verließ Böll eine Welt in sich widersprüchlicher Erfahrungen. Auf der einen Seite eine spielend erkundete, in den unbeschränkten Begegnungsmöglichkeiten als leicht, freundlich, kindlich-idyllisch empfundene Welt. Auf der anderen Seite aber auch eine als bedrohlich und verunsichernd erlebte Wirklichkeit, eine Verlustwelt mit einem ebenso unklaren wie ungreifbaren Profil und mit tief wirkenden Folgen. So legten die hier verbrachten Jahre das Fundament sowohl für einen der Wirklichkeit, der gesellschaftlichen Ordnung gegenüber stets aufrechterhaltenen skeptischen Blick als auch für den Eigensinn einer Autorschaft, die in ihrer Poetik und deren Ausrichtung auf das »Erlebte, Erfahrene« Perspektiven auf eine entwirklichende Welt schuf: Ohne »große ideologische Vorbereitungen« fand Böll hier seinen Stoff, sein Thema, für ihn das »Urthema der Literatur«: der Zerfall der bürgerlichen Gesellschaft.14