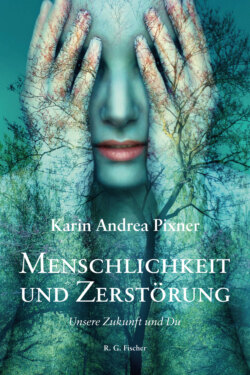

Читать книгу Menschlichkeit und Zerstörung - Karin Andrea Pixner - Страница 8

Einführung

ОглавлениеHaben Sie auch Angst, so wie ich, »die alte Welt« zerbrechen zu sehen?

Hoffen Sie auch darauf, so wie ich, dass wir aus der Umwelt zerstörenden Lebensweise herauskommen?

Wünschen Sie sich auch, so wie ich, dass unsere Kinder und Enkelkinder in einer bewohnbaren, gesunden, menschlich friedlichen Zukunft leben können?

Wie vollziehen wir diesen Wandel in eine die Erde und Lebewesen erhaltende Lebensweise? Wie vollziehen wir dies trotz unserer menschlichen Prägungen, Ängste, Süchte? Und vor allem: Auf welche Weise können wir, Sie und ich und jeder Einzelne, uns jeden Tag einen Schritt in diese Richtung auf erfüllende und freudvolle Weise hin bewegen?

Bereits in meiner frühen Jugend besuchte ich Vorträge, die von den bevorstehenden ökologischen Katastrophen handelten und mit erhobenen Zeigfinger klar aufzeigten, was wir verändern müssen, wie wir anders leben müssen. Der Ton, in dem diese Vorträge gehalten wurden, war ein Angst machender, ein brisanter und dann ein klar wissender Ton, der vermittelte, warum es »dringend an der Zeit ist« und »dass wir einfach nur« dies beginnen oder das lassen sollten.

Vielleicht haben auch Sie schon mal so einen Vortrag gehört, wurden von ihm ergriffen, wie ich, wurden aufgeweckt, stimmten dem Redner zu. Die Art zu denken, die ich danach an mir bemerkte, war: »Oh ja, so muss ich nun handeln. Und so sollte ich nicht mehr handeln.« Diese Art berührte nicht wirklich mein Herz, machte Stress, hob mich in eine Sphäre der scheinbaren Sicherheit. »Wenn ich nur richtig handle, wenn wir alle nur richtig handeln, dann könnten wir die Krise, die Katastrophe hoffentlich noch abwenden.« Und: »Es ist kurz vor zwölf. Wir müssen uns nun wirklich verändern.«

Schon immer gab es da etwas Skeptisches in mir während der Vorträge sowie zu den Schlussfolgerungen. Ich konnte es nicht inhaltlich festmachen, da sich der Inhalt sehr schlüssig und logisch anhörte.

Was ließ mich skeptisch werden?

Ich fragte mich, warum sich die Redner und Rednerinnen in diesen Vorträgen so ins Zeug legen müssen, die Dringlichkeit, die Brisanz, das drohende Unglück für Erde, Lebewesen und Menschen darzustellen.

Sie scheinen zu einem Publikum zu sprechen, das sie überzeugen müssen, das nicht glauben oder wahrhaben will. Dies Publikum, das ihnen vor Augen zu steht, scheint begriffsstutzig zu sein, scheint faul und nicht willens zu sein. Warum hätten die Redner sonst so einen Stil verwendet?

Doch würde ein solches Publikum zu so einem Vortrag gehen, wenn es davon nichts wissen möchte, weil es nicht daran glaubt? Würde sich ein solches Publikum durch die Vehemenz der Schilderung umstimmen lassen, seine Verhaltensweisen ändern? Oder gehen sie von einer bestimmten Didaktik aus, wie uns Menschen beigebracht werden kann, endlich zur Einsicht zu gelangen und durch Einsicht, das Handeln und die Lebensweise zu ändern? Die Didaktik in so einem Fall würde darin bestehen,

—zunächst Angst zu machen, um

—durch die Angst aufzurütteln, aufzuwecken, zu motivieren,

—nun dringlich anders zu denken und anders zu handeln.

Als Erziehungswissenschaftlerin und Psychotherapeutin weiß ich mittlerweile, dass wir Menschen durch Angst bestenfalls konditioniert werden können, aber nicht nachhaltig tiefgreifende Lern- und Änderungsprozesse vollziehen können.

Wer von uns hat in der Schule etwas gut und tiefgreifend gelernt, wenn der Lehrer, die Eltern mit z. B. Nachsitzen oder schlechten Noten drohten?

Um wirklich etwas zu lernen, ist es notwendig, dass wir uns in Sicherheit erleben, dass wir uns gemocht und geliebt erleben. Dass wir selbst andere und das Leben lieben — kurz, dass wir uns im Erleben von »Das Leben ist in Ordnung und ich darin bin es auch« wiederfinden, öffnet den Raum zu tiefgreifenden Lern- und Veränderungsprozessen.

Wenn wir Menschen in Angst geraten, dann reduzieren sich schnell unsere Großhirnfunktionen. Wenn das geschieht, werden wir schnell in unseren Kompetenzen, klug, umsichtig und differenziert zu denken arg reduziert. Wir agieren aus einer Kombination von Reptilien-Gehirn und Gefühls-Gehirn. Auf diese Weise reduziert, können wir kaum noch komplexen, anderen Sichtweisen folgen, werden aggressiv, fühlen uns bedroht.

In der Angst sind wir geneigt, einen vielschichtigen Sachverhalt auf ein Täter-Opfer-Modell zu reduzieren. Warum?

Wenn ich z. B. Angst vor einer in Gang gekommenen Dynamik innerhalb einer Firma habe, die sogar meinen Arbeitsplatz gefährden kann, dann werde ich konfrontiert mit meiner Hilflosigkeit, mit Überforderung, mit Nicht-Wissen. Als ich mich als Studentin in so einer Dynamik in einer großen bayerischen Firma wiederfand, bemerkte ich, wie scheinbar hilfreich das sich anbietende Boot einer einfachen Erklärung war. Dies erzählte den Gefährdeten die Geschichte, dass es seit der Sohn des Geschäftsführers in die Firma gekommen war, »den Bach runter ginge«. Als diese Beobachtung verbreitet wurde, veränderte sich das Klima von Angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht in Wut, Schimpftiraden und Empörung — kurz: Aus der passiven Haltung von »Wir können nichts tun« wurde die aktive Haltung von: »Wir wissen, woran es liegt und was zu tun wäre und sind wütend, wenn das nicht getan wird.«

Als damalige Psychologie-Studentin war ich bei Weitem nicht in der existenziellen Weise betroffen wie viele der Arbeitnehmer. Mir war bewusst, dass ich dadurch dies Geschehen leichter von außen beobachten konnte, ohne mit in den Strudel der hilflosen Empörung gerissen zu werden.

So konnte ich nachvollziehen, dass es bei vielen die Hoffnung gab, in aller Dringlichkeit und Emotionalität: Um das Unabwendbare abzuwenden, müsste einfach nur der Sohn des Geschäftsführers wieder die Firma verlassen. Dieser Lösungsansatz denkt kurzfristig und punktuell. Er denkt nicht in komplexen Zusammenhängen, die sich im Laufe der Zeit entwickeln.

Fühlen wir Menschen uns hilflos und unwissend in einer komplexen Bedrohungslage wieder, neigen wir, wie gesagt, zu den schnellen Lösungen. An diese sind wir bereit schnell zu glauben, zu hoffen, bis hin magisch zu denken. An diesen Glauben hängen wir uns mit aller Macht, verteidigen ihn, denn dieser Glaube bringt uns einen Erlöser, eine erlösende Lösung, die uns von all dem Unglück befreien kann.

Finden wir wie oben eine Person, »die an allem Schuld ist«, entlädt sich in diesem Ansatz all unsere Emotionalität. Diese Entladung hat eine so entspannende Wirkung, dass wir geneigt sind, diesen Ansatz als gut und wahr zu erachten. Langfristig hilfreiche Lösungen erachten wir als zu mühsam und uns zusätzlich belastend.

»Doch was ist«, so dachte ich mir damals, »wenn wir es wirklich nicht in der Hand haben, so große schicksalhafte Bewegungen abzuwenden wie möglicherweise die der Umweltkatastrophe? Was ist, wenn zwar jeder von uns einen Beitrag leisten kann (der natürlich Gewicht hat und wertvoll ist), wenn wir jedoch gleichzeitig in einer enormen Komplexität und Dynamik aller Lebewesen auf Erden und ihrem Zusammenwirken abhängig sind? Sind wir dann nicht auch gleichzeitig vergleichsweise klein — jeder Einzelne von uns und sogar wir als Menschheit?« In meinen Überlegungen habe ich mir damals die unzähligen Mikroorganismen (Pilze, Bakterien, usw.) vor Augen gehalten, die bei jedem Einzelnen das Essverhalten steuern, Partnerwahl, Entscheidungen treffen, als auch die Mikroorganismen, die auf dieser Erde leben. Wer bin ich, wenn mich so vieles steuert? Wer entscheidet schon allein nur in mir, was ich tue, esse, denke, wahrnehme?

Wie könnte es gelingen, mich sowohl bescheiden in dieser Kleinheit und Abhängigkeit wieder zu finden als auch meine Größe und Autonomie zu erleben, um handlungsfähig und hoffnungsvoll zu bleiben?

Wie könnte ich mich auf dieser Basis von Mitschwimmen-Müssen im großen Strudel der herannahenden Katastrophen für meine Handlungsfähigkeit, meine Lebensfähigkeit in einer erfüllenden Qualität interessieren?

Wie kann ich mich überhaupt diesem Thema der Zerstörung, der Bedrohung des Lebens auf dieser Erde öffnen? Wie können wir mit unserer menschlichen Behinderung angesichts existenzieller Bedrohungen umgehen und uns klug miteinander austauschen, denken und sinnvoll handeln lernen?

Diese Fragen sollten mich die darauf folgenden Jahrzehnte und bis heute beschäftigen.

Wir haben keine Übung darin, der uns ängstigenden Hilflosigkeit zuzustimmen und gleichzeitig aktiv zu schauen, was wir tun können.

Verengen sich erst einmal unser Denken, Fühlen, sogar unsere Muskelzellen, dann wird es ganz eng. Haben wir Angst, dann suchen wir »die schnelle Lösung«, »den schnellen Ausweg« und zwar mit aller Macht: Eine erklärende Geschichte steht glasklar vor uns. Es gibt kein Wenn und Aber, keine wirkliche Möglichkeit darüber zu diskutieren, wir befinden uns in einer abgeschlossenen Argumentationskette, werden wütend über all die, die das nicht sehen, fühlen uns enorm wissend, manchmal enorm unverstanden und völlig im Recht.

Selbst wenn ich in meiner Jugend inhaltlich den Vorträgen über Ökologie einiges abgewinnen konnte, war ich nicht bereit, in dieser Art und Weise der Empörung und Wut gegen den Umgang mit Plastik, gegen den Kapitalismus, gegen die Machthaber der Industrie-, Atomenergie- und Waffen-Produktion vorzugehen. Ich war nicht nur nicht bereit — im Gegenteil, die Art und Weise hinterließ in mir eine große Skepsis, die ich mir erst viele Jahre später erklären konnte.

Was mich davon abhielt, war der jugendliche Gedanke: »Wenn etwas der Wahrheit nahe ist, dann ist es auch schön.« Und meine Frage: »Wenn sich die Menschen, die Redner, der Wahrheit so nahe fühlen, warum müssen sie diese so schildern, dass sie ihre Würde, ihre Schönheit, ihre Fähigkeit komplex zu denken aufgeben? Warum verhindern sie dadurch ein ins Gespräch Kommen, das uns berührt?«

Zudem erlebte ich, dass viele Zuhörer nach dem Vortrag diskutierend, informiert, motiviert, engagiert den Abend verbrachten. Am nächsten Tag oder die darauf folgenden Wochen hatten sie ihr Verhalten jedoch nicht wirklich geändert. Und nicht nur ihr Verhalten hatten sie nicht geändert, sondern das, was sie dann taten, rechtfertigten sie mit irgendwas anderem und fühlten sich besser. Immerhin machten sie sich ja Gedanken, immerhin hatten sie den Müll getrennt, kein zweites Auto gekauft, kein Fleisch gegessen, keine Flugreise gebucht, immerhin wussten sie ja, was zu tun ist.

So kam es zu einem dritten Phänomen, das mich damals befremdete: Die Redner und in Folge die Zuhörer erlebten sich als besser und wissender als die anderen. Es kam eine Bewertung derer, die dieser Ansicht waren und jenen, die vermeintlich anderer Ansicht waren, hinzu.

Wie können wir uns allerdings dann verständigen, wie können wir in ein bereicherndes, unsere Ansichten erweiterndes Gespräch gelangen, wenn wir uns klar in der trennenden Sichtweise von dies ist »richtig« und das ist »falsch«, von so ist diese Handlung »richtig und damit besser« und so ist jene Handlung »falsch und damit schlechter« wiederfinden?

Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wenn ich meinen Gesprächspartner von vornherein abwerte oder in seiner Denkweise geringer erachte, ich dann auf echte, interessierte Weise in das Gespräch mit ihm gehen kann.

Später lernte ich in Kommunikationsstrategien, dass echte Wertschätzung und Wertfreiheit Grundvoraussetzungen eines guten Gespräches sind.

Viel später, im Philosophie-Studium, eröffnete mir die Disziplin der Ethik eine wundervolle Perspektive und Vision, wie ich mit ganz anders denkenden Menschen ins Gespräch kommen könnte: In der Ethik geht man davon aus, dass hinter jeder Handlung ein Wert steckt, der die Handlung motiviert. Wenn also z. B. der Geschäftsführer o. g. Firma, in der unter den Arbeitnehmern zunehmender Unmut über seinen Sohn herrschte, bereit war, manche davon auszustellen — aufgrund von Arbeitsrückgang und Einbußen — dann wirkt das einerseits ungerecht und andererseits hat auch er einen Wert, den er verfolgt: Er versucht auf diese Weise, die Arbeitsplätze der allermeisten zu erhalten sowie auch den Betrieb an sich.

Unabhängig davon, ob ich diesen Wert hinter einer Handlung teile oder nicht, konnte ich mir vorstellen, bereit zu sein, mich für diesen Wert zu interessieren.

»Ich könnte versuchen, den Menschen zu verstehen, um dann mit ihm auf Augenhöhe respektvoll zu sprechen.« So dachte ich als junge erwachsene Frau. 30 Jahre später weiß ich viel mehr davon, wie schwierig es ist, mit den so schnell aufkommenden Emotionen zurecht zu kommen und sie zu regulieren. Besonders anspruchsvoll ist es, überhaupt zu erkennen, dass ich mich in einer Reaktivität befinde oder dass ich emotional überschattet bin von einem zusätzlichen Film aus der Vergangenheit — denn: Wir erleben uns so unglaublich klar, sicher, logisch, wann immer wir in einer Emotionalität gefangen sind.

Eine Dringlichkeit, Brisanz, eine unabwendbare Notwendigkeit steht uns vor Augen. Wir möchten andere davon unbedingt überzeugen, sie dies wissen lassen — doch viele hören gar nicht zu, verstehen nicht, sind gar dagegen.

Dies brachte mir viele Jahre nach den ersten Besuchen ökologischer Vorträge eine Erklärung, warum die Vortragenden damals so emotional engagiert geredet und sich ausgedrückt haben. Inhaltlich war es wirklich interessant und sehr notwendig, darüber zu sprechen, sich Gedanken zu machen, etwas zu verändern — doch in der Emotionalität erreichte das Gesagte entweder die Emotionalität der Zuhörer oder das Unverständnis. Klingt der hormonelle Zustand dieser Emotionalität wieder ab, befinden wir uns in einem völlig anderen Zustand, in dem man den Vortrag nicht besucht hatte. Wir sind sozusagen völlig andere in einem anderen, alltäglichen emotionalen, hormonellen Zustand. Unser Vortrags-Zuhör-Ich wurde emotional bewegt und motiviert.

Wir wurden allerdings von dem Vortrag in unserem Alltags-Ich nicht berührt — somit ändern wir wenig bis nichts.

Welche praktikablen Haltungen finden wir angesichts der vielen alltäglichen Herausforderungen, die das Zeug dazu haben, uns emotional so zu bewegen, dass wir uns nachhaltig zukunftsfähig ändern? Und wie finden wir diese Haltungen?

Wie bereiten wir uns auf neue, krisenhaftere Zeiten vor?

Und wie bewahren wir dabei unseren Humor, unsere Liebe zur Schönheit, kurz: Wie bewahren wir die wunderbaren Qualitäten, die uns als Menschen auszeichnen und die das Leben wertvoll machen?

Wie leben wir eine Menschlichkeit, die unsere Zerstörungsgewalt als menschliche Eigenschaft annimmt, um auf diese Weise vertrauenswürdig für unsere Mitmenschen, Kinder und Enkelkinder zu werden?

Ich schreibe dieses Buch aus Besorgnis um das Kostbarste, was uns auszeichnet: unsere Menschlichkeit. Denn ich liebe die Menschen in ihrer Menschlichkeit. Wir Menschen wollen zu den Sternen greifen und können schon beim Aufstehen aus dem Bett stolpern. Wir können über Jahre und Jahrzehnte hinweg wunderbarste Kunstwerke schaffen, können erfolgreich sein und können uns bei der Hausarbeit völlig im Weg stehen. Wir können sehr intelligent etwas durchblicken und gleichzeitig können wir einer banalen Geschichte sofort Glauben schenken, die Nerven verlieren, unser ganzes Handeln danach ausrichten.

In 25 Jahren therapeutischer Praxis-Tätigkeit als Philosophin, Erziehungswissenschaftlerin, Psychotherapeutin, Paar- und Familientherapeutin durfte ich Menschen sehr tief in ihrem Denken, Fühlen, Handeln kennen und lieben lernen. In all den vielen Jahren meines Tuns in meinen Praxen und auf Seminaren gab es keinen einzigen Menschen, über den ich mich gewundert habe, warum er oder sie so handelten, wie sie es eben taten, nachdem ich sie tiefer kennenlernen konnte. Es war sogar das Gegenteil stets der Fall. Kaum hörte ich die persönliche Lebensgeschichte, die Familien-Herkunfts-Geschichte, die schicksalhaften Ereignisse, war ich stets verwundert und voller Achtung, dass dieser vor mir sitzende Mensch sein Leben, sein Handeln, sein Befinden trotzdem so gut hinbekommen hatte. Wäre dieser Mensch noch kränker, destruktiver, wäre er in noch sehr vielem mehr gescheitert, dann hätte ich das völlig verstehen können. Angesichts der Größe seines Leides und seiner Schicksalhaftigkeit, hätte ich sogar noch mehr Erkrankungen und psychische Schwierigkeiten erwartet.

Ich kam zu dem Schluss, dass wir Menschen das zukünftige Leben und Handeln beachtlich viel besser hinbekommen können als die Umstände und Voraussetzungen es uns ermöglichen würden. Eine uns innewohnende Quelle weiß um ein »gutes Leben« als Mensch unter Menschen. Von dieser Quelle werden wir angezogen und schöpfen Möglichkeiten, die wir vielleicht selbst nicht erlebt haben.

Wie kann es sein, dass trotzdem viele Menschen sehr zerstörerisch mit sich und anderen sowie der Erde umgehen?

Würde die Grundhaltung von »jeder tut sein Bestes« bedeuten, dass wenn jemand besonders zerstörerisch handelt, er auch sein Bestmöglichstes tut und wir froh sein können, dass er nicht noch mehr Zerstörerisches tut?

Letzteres kann eine sehr provozierende Aussage sein angesichts des Ausmaßes von Leid und Zerstörung, das wir Menschen einzelnen Menschen antun können. Wenn wir zudem sehen, was wir derzeit anderen Lebewesen und unserem Lebensraum, der Erde, als auch uns selbst antun, ist die Frage: »Tun wir unser Bestmöglichstes?« eine große grundlegende Frage.

Wann tun Sie Ihr Bestmöglichstes, um Ihre Gesundheit zu pflegen und zu erhalten? Wann tue ich mein Bestmöglichstes, um mein Leben in einer guten Ordnung und Struktur zu leben? Wann tun Sie Ihr Bestmöglichstes, um bei Streitigkeiten wieder einzulenken und nicht zu verletzen? Wann tue ich mein Bestmöglichstes, um mit den Ressourcen dieser Erde gut umzugehen?

Und von wo aus kann ich das so beurteilen, dass ich mich nicht verurteile, mich nicht entschuldige und mich doch auf eine Weise konfrontiere, dass es vielleicht mich sogar motiviert, die bestmögliche Version meiner selbst zu leben?

Oder kann es tatsächlich sein, dass einige Menschen sich von dem ihnen innewohnenden Sehnen nach einem »guten Leben« abwenden und sich der Zerstörung zuwenden? Wir werden mögliche Gründe hierfür in diesem Buch untersuchen.

Das Ausmaß der Zerstörungsmacht von uns Menschen ist so groß, dass wir Lebewesen von diesem Erdball ausrottend verschwinden lassen, dass wir einen qualitativen Lebensraum für unsere Enkelkinder zerstören, dass wir ein qualitatives Leben auf der Grundlage des Leidens, Sterbens, Vernichtens anderer Menschen und Lebewesen führen können. An all das können wir uns so gewöhnen, dass es uns als »nicht schlimm« oder »normal« erscheint.

In meiner Praxis kommt es vor, dass mir ein Mann oder eine Frau erzählt: »Ich hatte eine schöne Kindheit. Es fehlte mir an nichts. Ich durfte machen, was ich wollte. Streit gab es eigentlich nie. Meine Eltern liebten mich, das weiß ich, denn sie haben es gesagt. Somit ist mir unerklärlich, warum ich plötzlich derart viele Angst-Attacken habe/warum ich so unfassbar traurig bin/warum ich nichts fühlen kann.«

Wenn wir allerdings davon ausgehen, dass es immer einen angemessenen Grund für ein Empfinden, für ein Symptom, eine Verhaltensweise gibt, dann deuten solche Aussagen darauf hin, dass wir manche Gründe nicht so leicht erkennen können. Wir mussten aus Schutz lernen, unsere bewusste Wahrnehmung für manches auszublenden. Zu schmerzhaft und unerträglich wäre es gewesen, hätten wir diese Gründe bewusst und wach erlebt. Wir müssen in der Kindheit die Fähigkeiten entwickeln, unerträgliche Missstände so gut es geht nicht oder nur minimiert wahrzunehmen, damit wir voller Motivation weiter in die Zukunft schauen und streben. Diese Technik bleibt uns ein Leben lang erhalten. Es deutet allerdings auch darauf hin, dass wir uns an manches Destruktive, Toxische, Hässliche so gewöhnen können, dass wir dies nicht mehr bewusst als belastend und für unser Wohlergehend psychisch und physisch als gesundheitsgefährdend erleben.

Als ich in meinen 20ern anfing, mich konsequent gesund zu ernähren, begann ich plötzlich hoch empfindlich auf Essen in Restaurants zu reagieren. Zwar bemerkte ich, dass ich durch die gesunde Ernährung mehr Vitalität und Klarheit zur Verfügung hatte, jedoch war mir das Ausmaß nicht bewusst, in dem mich z. B. konventionelles Fleisch für den Rest des Tages müde macht und eine allergische Reaktion in mir auslöst. Als ich damals einen Heilpraktiker fragte: »Warum werde ich so viel empfindlicher, jetzt, wo ich doch so viel gesünder bin? Müsste ich nicht dadurch stabiler und robuster werden?«, antwortete er mir: »Ihr Körper war vor der Umstellung an all das für Sie nicht Verwertbare gewöhnt und pendelte sich auf ein Ihnen bekanntes Level von geringerer Lebensenergie, verschwommenem Denken und Fühlen ein. Dadurch, dass es Ihnen so bekannt war und wahrscheinlich alle andere um Sie herum ein ähnliches oder sogar noch geringeres Energieniveau hatten, werteten Sie dies als ›normal‹ und ›gut‹. Jetzt, wo Sie so viel vitaler und klarer leben, bemerken Sie viel sensibler, wie schlecht es Ihnen durch manche Produkte geht und damals auch schon gegangen ist. Dass es Ihnen eigentlich doch nicht gut gegangen ist, obwohl Sie das so erlebt haben, konnten Sie dann an der dauerhaften Schwächung Ihres Immunsystems und Ihrer hohen Infektanfälligkeit bemerken. Diese Schwäche hat Sie zunächst gewundert. Doch führte dies dazu, dass Sie etwas geändert haben. Und zwar haben Sie etwas geändert, das in Ihren Augen als ›normal‹, nicht belastend und gleich gar nicht gesundheitsgefährdend erschien. Sie haben Ihre Ernährung umgestellt. Ohne die häufigen Erkrankungen wären Sie somit nicht auf die Idee gekommen, das für Sie ganz Normale zu ändern.«

So wie es mir damals rund um Gesundheit und Ernährung ergangen ist, so ergeht es uns häufig mit uns so vertrauten und allgemein verbreiteten Lebensumständen. Wir erleben sie als derart normal, dass wir die menschliche Fähigkeit des Sich-Gewöhnens nutzen und damit das »normale und gute Leben« definieren und uns darin einrichten.

Wir gewöhnen uns daran, dass Menschen aus dem sozialen System fallen und als Obdachlose auf der Straße leben. Wir gewöhnen uns an ein Überarbeitungslevel, das die Freude am Leben nimmt. Wir gewöhnen uns, dass unglaublich viele Menschen unter dem Existenzminimum leben und z. B. unsere Kleidung, aber auch Handys produzieren. Wir gewöhnen uns an ein Ausmaß an Zerstörung, dem wir selber nicht entgehen, sowohl nicht als Akteure als auch nicht als Leidtragende.

Das Sich-Gewöhnen ermöglicht uns Menschen, unter widrigen Lebensumständen — wie nach einem Krieg, einer Umweltkatastrophe, im Eis, in der Wüste — trotzdem zu leben und sogar kleine und auch große Freuden zu finden. Manche von uns hinterfragen so manch vertraute Gewohnheit früher, andere später und wiederum andere nie. Angenommen, wir leben und handeln alle, wie es uns unter den komplexen Umständen als bestmöglich erscheint: Wie können wir dann ein Uns-Hinterfragen etablieren, das sowohl den persönlichen, dringenden Umständen dient als auch der Quelle in uns, die sich nach einem gesunden, wesenhaften, guten Leben sehnt?

Ich möchte uns Menschen durch diese Betrachtungsweise nicht aus der Verantwortung ziehen lassen. Mein Anliegen ist es, dass wir durch diese Betrachtung lernen, mitfühlend und entwertungsfrei auf uns, unser Handeln, auf Mitmenschen und deren Handeln zu schauen.

Natürlich haben wir unser Handeln zu verantworten, haben zu den Folgen zu stehen und müssen mit ihnen leben lernen.

Nur weil wir nachvollziehbare Gründe finden können, warum wir tun, was wir tun und nicht tun, was wir tun sollten, haben wir kein Recht darauf, zerstörerisch zu handeln. Selbst wenn diese Gründe Aufschluss geben, warum wir aus den zerstörerischen Handlungen überhaupt nicht leicht heraus kommen und diese verändern können, haben wir kein Recht auf Zerstörung. An dieser Stelle zwischen Begründung und Rechtfertigung zu differenzieren, halte ich für sehr bedeutsam.

Unser Handeln ist begründet in vielschichtigen, komplexen Zusammenhängen unseres Lebens. Trotzdem ist zerstörerisches Handeln nicht gerechtfertigt, wenn wir auf der Basis einer humanistischen und ökologischen Lebensphilosophie leben wollen.

Wenn ein Mensch einen anderen Menschen mit »du Vollidiot« beschimpft, kann der Beschimpfte Gründe haben, warum er nun brüllend in eine Schimpftirade ausbricht oder gar handgreiflich wird — doch das Recht, seine eigene Würde sowie die Würde des anderen durch Anbrüllen zu verletzen, hat er deshalb mitnichten. In meiner alltäglichen Lebenspraxis bemühe ich mich so zu leben, dass es in meiner Verantwortung als mögliche Beschimpfte liegt, mit Beschimpfungen so umzugehen, dass ich in der menschlichen Größe bleibe. Ich hoffe stets, dass der Beschimpfende zurück zu seiner menschlichen Größe findet. Vielleicht versucht er gar die Ursachen für sein Schimpfen zu bearbeiten, dass er gar nicht erst seine menschliche Größe verliert? Vielleicht versuche ich die Ursachen zu finden, warum ich das ausgelöst habe?

Wir Menschen haben Gründe, warum wir ein derart massiv zerstörerisches Leben führen. Diese Gründe liegen in unserer Lebensgeschichte, in der Geschichte und den Traumata unserer Vorfahren, in den gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Systemen und in einigem mehr (Hormone, Ernährungslage, Klima, …) begründet. Aufgrund dieser komplex ineinander wirkenden Zusammenhänge ist es uns nur sehr schwer oder gar nicht möglich, zu grundlegend anderen Lebensweisen zu gelangen.

Ja, wer wir sind und wie wir leben ist die Folge der Lebensweisen unserer Vorfahren, unserer Beziehungserfahrungen mit den Eltern und wichtigen Personen in Kindheit und Jugend, der Zeitgeschichte, der politischen Ordnung, des Klimas, der sozialen Erfahrungen u. v. m.

Wir gewöhnen uns an unsere Lebensweise und glauben gar, ein Anrecht auf einen Standard zu haben, den entweder andere uns als »normal« vorleben oder den wir selbst jahrelang anstreben oder praktizieren.

Aber, was denken Sie?

Haben wir deswegen ein Recht auf einen derart zerstörerischen Lebensstandard? Haben wir ein Recht, diesen Standard vor den Lebewesen zu verteidigen, die die Opfer unseres Wirkens und Lebens sind?

Natürlich nicht — doch wie gehen wir mit der uns innewohnenden zerstörerischen Lebensweise um? Wie werden unsere Enkel und Urenkel auf uns schauen? Und wie gehen sie wiederum mit ihren zerstörerischen Eigenschaften um?

Uns völlig zu verurteilen, andere zu verurteilen, die Gründe und Systeme zu verurteilen hilft uns so wenig, wie auf all die zu schimpfen, die die Lösung von allem noch nicht »begriffen« haben — so unsere Ausdrucksweise, wenn wir voller Angst auf andere schauen.

Ich versuche hier mit Ihnen zusammen einen Weg der menschlich machbaren, konstruktiven Veränderung zu gehen. Es ist ein sehr bescheidener Weg, wegen unserer sehr bescheidenen Möglichkeiten, uns grundlegend zu ändern.

Aufgrund der Komplexität werden wir hier nicht DIE schnelle Lösung finden.

Obwohl es kurz vor zwölf ist, können wir die kleinen Schritte einer nachhaltigen Lösung, einer nachhaltigen Entwicklung zu einem lebensfähig-qualitativen Leben für alle nicht überspringen.

Oder gerade weil es kurz vor zwölf ist, sollten wir beginnen, diese kleinen Schritte zu gehen.

Wenn ein Paar in meine Praxis für Paartherapie kommt, ist es meistens auch kurz vor zwölf. Manchmal weiß ich nicht, ob es noch ein paar Sekunden vor zwölf ist oder schon einige Sekunden oder Minuten nach zwölf.

»Wie viel Zeit haben wir noch, um an all den über Jahrzehnte aufgestauten Problemen sowie am Nicht-Gelernten zu arbeiten?«

Das ist die Frage, die mich in den Paartherapie-Sitzungen häufig begleitet. Oft höre ich von einem oder beiden Partnern: »Ich halte das nicht mehr aus!«

Oder: »So kann es nicht weitergehen, es muss sich ändern — und zwar sofort, denn ich habe mir das Jahre und Jahrzehnte angeschaut.«

Oder: »So oft habe ich ihm/ihr gesagt, dass … — nie hat es was geholfen. Warum sollte es jetzt helfen?«

»So kann es nicht weitergehen, es muss sich ändern — und zwar sofort, denn ich habe mir das Jahre und Jahrzehnte angeschaut.« — Auch das können wir auf unser aller Lebenssituation, als Mensch unter Menschen auf der Erde lebend, übertragen.

Wenn ich als Therapeutin zunächst schaue, was es braucht, damit wir ein paar mehr Minuten, sprich Sitzungen zur Verfügung haben, um ein klein wenig aufzuräumen und zu lernen, wird meistens einer der Partner ungeduldig und meint: »Ja, aber das Problem liegt ja noch viel tiefer! Es reicht überhaupt nicht aus, dass wir nun schauen, dass wir uns nicht mehr so massiv streiten. Ich möchte auch, dass dieses und jenes Thema gesehen und bearbeitet wird. Diese Lösung nun wäre mir zu banal.«

Ja, die ersten Schritte erscheinen oftmals »banal«. Eine unserer erworbenen menschlichen Eigenschaften scheint zu sein, dass wenn etwas leicht machbar erscheint, wir dies dann in seinem Wert weniger schätzen oder gar seinen Wert nicht erkennen.

Der Schritt, den Sie und ich gehen können, wirklich gehen können, hin zu einem mehr lebensfördernden und weniger lebenszerstörenden Leben, ist deswegen der wertvollste Schritt, weil wir ihn wirklich tun können und damit auch nachhaltig tun werden. All die Schritte, die wir benennen, jedoch nicht wirklich nachhaltig ausführen können, sind Schritte, die uns überfordern. Sie lösen Widerstände in uns aus. Wenn wir trotzdem versuchen, sie auszuführen, werden wir sie nur mit einer gewissen aggressiven Disziplin für eine gewisse Zeit praktizieren. Unter dieser aggressiven Disziplin werden dann wir persönlich oder unsere Mitmenschen leiden. Wir werden diese Schritte wieder aufgeben, weil wir nicht wirklich echte Fähigkeiten erlernt haben, sondern uns in eine Überforderung aus Zwang und »Muss« gebracht haben.

Als Erziehungswissenschaftlerin habe ich mich ausführlich mit Lern- und Wachstumsprozessen in allen Lebensphasen und Lernprozessen auseinandergesetzt. Mich fasziniert, was wir Menschen allen Alters fähig sind zu lernen: Abgesehen von den schulischen Angelegenheiten, können wir in jedem Alter lernen zu kommunizieren, Beziehungen zu führen, intim zu berühren, Lebensführung und -organisation — kurz, wir können in jedem Alter lernen und hinzu lernen, wie Leben noch ein wenig gesünder, beziehungsvoller, leichter, lebenswerter, mitmenschlicher für uns möglich werden kann.

Ein erfolgreicher und nachhaltiger Lernprozess lebt von gut aufeinander aufgebauten kleinen Schritten, so dass wir von Freude und Erfolg über unsere machbaren Möglichkeiten heute, zu Freude und Erfolg über unsere machbaren Möglichkeiten morgen gelangen. Ja, es braucht auch das Durchhaltevermögen, das Dranbleiben, die Fähigkeit, Frust und Rückschritte zu verkraften. Doch auf der Basis eines erfolgreichen und freudigen, kleinschrittig machbaren Weges verlangt uns dies meines Erachtens nicht das Äußerste ab, sondern führt uns hin zu unserer Menschlichkeit.

Es ist menschlich, dass wir erst bereit sind, tiefe und grundlegende Angelegenheiten in unserem Leben anzugehen und aufzuräumen, wenn uns nichts anderes mehr übrig bleibt.

Wann bleibt uns nichts anderes übrig?

Wenn in Folge einer Krise uns etwas bevor steht, das eindeutig noch schlimmer ist, als wir es uns unbewusst in unseren düstersten Fantasien vorstellen. Wenn uns z. B. der Verlust von Partnerschaft, Beruf, Wohnort, gar dem Leben vor Augen steht, dann sind wir bereit etwas zu ändern, was wir zuvor nicht ändern konnten.

Nachhaltig grundlegende Änderungen sind für uns Menschen nur angesichts dieser Krisen und Erschütterungen möglich. Sind wir nicht erschüttert oder in einer Krise, werden wir innerhalb unseres scheinbar lebensfähigen Systems versuchen uns so zu verbessern, dass wir uns nicht grundlegend ändern müssen. Wir möchten ohne triftige Gründe das System in seiner Logik, seinen Grundprinzipien nicht verlassen, sondern nur angenehmer gestalten, optimieren, erhalten.

Leide ich zum Beispiel aufgrund der Auswirkungen von Stress und Überarbeitung an Schlafstörungen, zwingen mich die Schlafstörungen und der damit einhergehende Vitalitätsverlust dazu, etwas zu ändern. Bevor ich jedoch die Ursachen von Stress und Überarbeitung hinterfrage, versuche ich die Schlafstörungen »in den Griff« zu bekommen. Hilft mir zum Beispiel ein wundersames, natürliches Kraut als Tee gebraut, eine schöne Meditation, eine wohltuende Körpertherapie-Behandlung, werde ich froh sein, das Symptom behoben zu haben. Ich kann meinem Lebenswandel weiter nachgehen wie bisher. Den Grundprinzipien in meinem Handlungs-System, mich zu überfordern, meine Reserven zu erschöpfen und über meine Grenzen zu gehen, werde ich weiter treu bleiben, auch wenn ich weiß, dass dies »nicht gut für mich ist«.

Natürlich gilt dies nicht für alle von uns. Manchen fällt es tatsächlich leichter, die Grundprinzipien nachhaltig zu ändern. Doch den meisten von uns, würde ich behaupten, fällt es enorm schwer, Grundlegendes auf Dauer freudvoll zu verändern.

Betrachten wir solche Verhaltensweisen und menschliche Phänomene, die uns das Leben sichtbar schwer machen, können wir entweder ärgerlich werden, resignieren oder wir können lernen, uns in unserem Mensch-Sein, in unserer Menschlichkeit und die Menschen zu lieben.

Wie ich eingangs ausführte, können wir so unfassbar klug sein und sind genötigt, uns so unglaublich fehlerhaft, stolpernd und kleinschrittig voran zu arbeiten. Genius und Raupe, wissend und blind, kreativ und eintönig — wir Menschen vereinen ein großes Spektrum in uns, das uns sehr liebenswert sein lässt, das uns Mensch sein lässt.

Und wir leben in Systemen, die unser Handeln, unser Denken, Fühlen und Entscheiden maßgebend organisieren. Grundlegende Veränderungen werden also initiiert in kleinen Schritten und führen zu einer Identitätskrise: Wir werden zu einem anderen Menschen, ohne die Spuren und Prägungen unserer Vergangenheit gänzlich zu verlieren. Diesem Ausmaß an Veränderung sind wir nur bereit zuzustimmen, wenn die Systeme, in denen wir leben, so belastend und schädlich für unser Leben sind, dass wir einem fundamentalen Wechsel zustimmen müssen.

Nur wenn mir im o. g. Beispiel nichts mehr bei meinen Schlafstörungen hilft und die Folgen sehr belastend werden, bin ich bereit, mich und die Systematik meines Lebens und Arbeitens zu verändern.

Ein Paar in einer heftigen Lebenskrise steht entweder vor dem Ende der Partnerschaft oder vor einem Systemwechsel in seiner Kommunikation, in seinem Beziehungs- und Berührungsleben, in dem Verständnis vom Leben als Mann und Frau usw.

Ein Mensch in einer intensiven Lebenskrise steht vor dem Scheitern der bisherigen Lebensweise und vor einem Systemwechsel: In der Art des Umgangs mit sich selbst, in seinem Bewusstsein und Verständnis von sich selbst, in der Art, das Leben und all die anderen Lebewesen zu betrachten und in Beziehung mit ihm zu sein.

Systemwechsel, die wir durch Lebenskrisen und Erschütterungen finden, ermöglichen uns, zu einer tieferen Menschlichkeit zu gelangen.

Die Menschlichkeit in unserem Leben vermehrt sich, wird weiter und offener, tatsächlich durch Krisen!

Wir können tatsächlich milder, mitfühlender, weiser und kreativ klüger werden und ein Leben führen, das für uns und für unsere Mitmenschen einen qualitativen Beitrag zu einer lebensfähigen Zukunft darstellt.

Wie wird ein solcher Systemwechsel begünstigt?

Wie gelangen wir dahin, dass dieser möglich wird?

Warum sind wir überhaupt so zerstörerisch?

Warum können wir davon nicht lassen?

Mit welcher evolutionären Einschränkung haben wir in unserer Wahrnehmung und in unserem Entscheiden und Handeln zu tun und wie könnten wir sie überwinden lernen?

Und warum sind wir Menschen trotz alledem liebenswerte Wesen?

Warum gilt es in alledem unsere wunderbare Menschlichkeit zu entdecken?

Warum ist das die Chance, unsere Menschlichkeit zu vertiefen?

Dies und mehr werde ich auf den folgenden Seiten versuchen, Ihnen näher zu bringen und mit Ihnen zusammen einen kleinen Schritt zu gehen.