Читать книгу Stalin - Klaus Kellmann - Страница 11

Der Verbannte

ОглавлениеWährend Lenin und die anderen „Iskra-Männer“ nach der gescheiterten Duma-Revolution 1906 ins sichere westeuropäische Exil zurückkehrten, blieb Koba als Gajoscha Nischaradse, so sein neuer Deckname, und ging nach Baku am Kaspischen Meer, eine Stadt, die geprägt war von der religiösen und ethnischen Vielfalt ihrer Bewohner. Europa und Asien berührten sich hier weit dichter und intensiver als in Tiflis. Die Stadt bildete ein Zentrum der Ölindustrie, von der einzig die amerikanisch-britische Caspian Oil Company profitierte und deren Einfluss so weit reichte, dass zum Beispiel ohne ihre Erlaubnis kein Arbeiter heiraten durfte. Ein geregeltes Entlohnungssystem, wie es Gajoscha Nischaradse, das Gründungsmitglied des neu konstituierten bolschewistischen Komitees in der menschewistischen Hochburg Baku, verlangte, gab es nicht.

Am 25. März 1908 wurden Koba und sein Freund Sergo Ordschonikidse von der Ochrana verhaftet und in Baku bis zu ihrer Verbannung eingekerkert. Verhaftung, Deportierung, Verbannung, Flucht und erneute Verhaftung prägten die nächsten zehn Jahre bis zum Vorabend der Oktoberrevolution. Ein Mitinsasse im Bakuer Gefängnis bezeichnete Koba als Menschen voller „Misstrauen, Verstand, Gerissenheit, Ehrlichkeit und Falschheit“, wobei alles „miteinander verwoben“1 sei. Im November wurde er in die Provinz Wologda im nördlichen, aber noch europäischen Teil Russlands verbannt, eine vergleichsweise milde Strafe. Ein halbes Jahr später war er mit gefälschtem Pass zurück in Baku und begann wieder politisch zu agitieren. Angreifbare Zustände gab es genug, zumal die Caspian Oil Company die Arbeitszeit in den Ölfeldern inzwischen von acht auf zwölf Stunden heraufgesetzt hatte. Wichtiger aber als der Kampf der Arbeiter war ihm der Zustand der eigenen Partei, und hier wurden nun erstmals klare Differenzen mit den Emigranten sichtbar, die „kein Verständnis für die russische Wirklichkeit haben“.2 Das Bakuer Komitee verabschiedete eine Resolution, in der die Herausgabe einer für alle Mitglieder verbindlichen Zeitschrift, eine Gesamtkonferenz und die Verlegung des Zentrums mitsamt der Leitung der Parteiarbeit nach Russland verlangt wurden.

Bevor sich der Konflikt entfalten konnte, wurde Koba – er nannte sich jetzt Gregorjan Melikjanz – erneut verhaftet und nach Wologda gebracht. Die Spannungen in den eigenen Reihen wuchsen weiter. Schon allein aufgrund der Lebensbedingungen konnten die Gegensätze zwischen den Caféhaus- und Salonbolschewisten in Wien, Genf und Stuttgart und den unter der Verfolgung der Ochrana Konspirierenden kaum schärfer sein. Lenin war tief in der Pariser Bibliothek vergraben. In einem kleinen Gartenstädtchen vor den Toren der Seinemetropole betrieb er seine eigene Parteischule. Das andere Institut wurde von Maxim Gorki, dem großen Parteidichter, unter der hellen Sonne von Capri geleitet. Die beiden stritten sich nicht nur um die Auslegung der Werke von Karl Marx, sondern auch um Spenden, Gönner und Mäzene. Dass Koba in dieser Auseinandersetzung auf Seiten Lenins stand, zeigte sich in einer Artikelserie für den in Paris und Genf publizierten Sozialdemokraten.

Im Verbannungsurteil von 1908 war ihm auferlegt worden, nach Ablauf der Strafe für die Dauer von fünf Jahren weder seine kaukasische Heimat noch eine russische Großstadt zu betreten. An das Erste hielt er sich – das Lebenskapitel zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer war für immer abgeschlossen –, an das Zweite hielt er sich nicht. Im September 1911 wurde er im Petersburger Haus des Genossen Allilujew von der Geheimpolizei des Zaren aufgegriffen und schon im Dezember war er wieder dort, wo er erst im Juli entlassen worden war, in Wologda.

Aus der Ferne, immer nur spärlich, brieflich und somit nachträglich informiert, verfolgte er, wie die Weichen für die Parteiarbeit endgültig neu gestellt wurden, allerdings ganz in seinem Sinne. Im Januar 1912 berief Lenin praktisch nur die eigenen Anhänger zu einer Konferenz nach Prag, erklärte kategorisch den Ausschluss aller Menschewisten und konstituierte mit den Bolschewisten eine eigene, selbstständige Partei. An die Spitze wurde ein Zentralkomitee aus sieben Vollmitgliedern und vier Kandidaten gewählt, unter ihnen Sergo Ordschonikidse und Roman Malinowski, Zuträger, Spitzel und ‚agent provocateur‘ der Ochrana. Lenin schlug auch Koba vor, doch der Kandidat fiel bei den Delegierten durch. Aber der ‚Meister‘ ließ nicht locker. Die Vorstellungen des Verbannten in Sachen Parteifinanzierung waren ihm nicht entfallen. Er machte von seinem Recht Gebrauch, dem Komitee weitere Mitglieder zu benennen, und auf diese Weise kam der in der Verbannung Lebende als Kooptierter doch noch in das Führungsgremium der neuen Partei.

Nachdem Koba von den Ergebnissen der Konferenz erfahren hatte, gelang es ihm, ein weiteres Mal aus Wologda zu fliehen. Jetzt galt es, die zweite seiner zentralen Forderungen an die Emigranten umzusetzen, doch auch hier war die wesentliche Vorarbeit bereits geleistet. Auf einem bolschewistischen Geheimtreffen im sächsischen Leipzig konzipierte Lenin eine eigene Zeitschrift mit dem Namen Prawda, auf Deutsch „Die Wahrheit“. Mit der Federführung beauftragte er das ZK-Mitglied Roman Malinowski.

Ein neuerlicher illegaler Aufenthalt Kobas in St. Petersburg dauerte nur ganze zwölf Tage. Am 22. April 1912, dem Tag, an dem die erste Ausgabe der Prawda erschien, wurde er höchstwahrscheinlich von Malinowski verraten und wieder verhaftet. Abermals wiederholte sich die bekannte Deportationsprozedur. Die Zuweisung des Verbannungsortes in Westsibirien deutet darauf hin, dass der Mann trotz all seiner Namen und Identitäten bei der Ochrana längst kein Unbekannter mehr war.

Diesmal dauerte es gerade einmal zwei Monate, bis er wieder in St. Petersburg auftauchte. Für das Ende des Jahres hatte Lenin zu einer Konferenz nach Krakau gerufen, um das neue Parteiblatt von menschewistischen Einflüssen freizuhalten. Auch Koba reiste nach Krakau, um daran teilzunehmen.

Krakau kurz hinter der Grenze des zaristischen Imperiums im polnischen Teil der österreich-ungarischen Doppelmonarchie gelegen und deshalb mit Bedacht als Tagungsort ausgewählt, wurde für ihn zur Enttäuschung. Nicht er, sondern der als linientreuer geltende Jakob Swerdlow wurde zum ersten Chefredakteuer der Prawda bestellt. Als Ausgleich, möglicherweise aber auch zur Prüfung und Bewährung für höhere Aufgaben, begab sich Lenin mit Iwanowitsch, wie er Koba immer noch nannte, nach Wien. Die Hauptstadt des Habsburgerreiches zeigte bereits Anzeichen der absterbenden Donaumonarchie. Die menschenverachtenden Lebensbedingungen vieler Deutscher, Ungarn, Tschechen, Slowaken, Kroaten und galizischer Juden leisteten einem Hass auf die jeweils anderen ethnischen Gruppen Vorschub. Nur ein kleiner Funken genügte, um das Völkergemisch zur Explosion zu bringen.

Zu Lenins Wiener Entourage gehörten zwei Personen, denen für Kobas weitere Parteikarriere eine Schlüsselfunktion zukam. Es waren dies Nikolai Bucharin, ein ungemein belesener Kopf, der in der österreichischen Alma mater gerade ein glänzendes Studium der Nationalökonomie absolviert hatte, und Lew Dawidowitsch Bronstein, genannt Trotzki. Mit wem Koba-Stalin sich auch innerhalb und außerhalb Russlands noch um Einfluss, Herrschaft und Macht streiten und bekriegen sollte, der eigentliche Gegner seines Lebens, sein ideologischer Todfeind, wurde Trotzki.

Die Gegensätze zwischen beiden konnten größer nicht sein. Trotzki, fast auf den Tag so alt wie Koba, hatte als Kind wohlhabender jüdischer Eltern eine höhere Schulbildung genossen, sprach mehrere Fremdsprachen und war überdies ein penibler Ästhet vom Scheitel bis zur Sohle. In der Redaktion der Iskra spielte er – als Menschewist – von Anfang an eine entscheidende Rolle. Und jetzt saß ihm im Schachzimmer des Wiener Cafés Central in der Herrengasse erstmals dieser aus kleinsten Verhältnissen kommende Mann aus der georgischen Provinz gegenüber, der schlecht russisch sprach und dessen letzte Jahre von Gefängnis, Verbannung und Flucht gekennzeichnet waren. Ohne auch nur den geringsten Versuch der Verstellung ließ Trotzki sein Gegenüber Überlegenheit und Arroganz spüren.

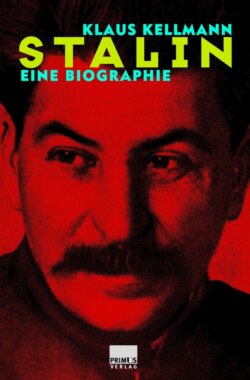

Koba schlug im Sozialdemokrat, einer in der gesamten europäischen Arbeiterbewegung gelesenen Zeitschrift, zurück und gab dort seinen Eindruck wieder. Ausgerechnet er, der Bolschewist, bezichtigte Trotzki der Parteispaltung auf allen Ebenen und nannte ihn einen „fürchterlichen Angeber“, „die schöne Überflüssigkeit“ und einen „Preisboxer mit falschen Muskeln“.3 Gleichzeitig gab er sich zum x-ten Mal einen neuen Decknamen: Einen am 12. Januar 1913 erschienenen Artikel unterzeichnete er mit „Stalin“. Noch sollte es Jahre dauern, bis der neue Name offiziell wurde. Er unterschrieb in dieser Zeit häufig mit „K. Stalin“, und da der abgekürzte Vorname für „Koba“ stand, hieß beides so viel wie „der unbeugsame Mann aus Stahl“. Lenin nannte ihn in Wien immer noch „Iwanowitsch“ oder beim Allerweltsvornamen „Wassili“. Jahre später ist in der Parteikorrespondenz noch von „Dschugaschwili“ die Rede, und erst vom Entscheidungsjahr 1917 an galt „Genosse Stalin“ als verbindliche Anrede.

Während seines Aufenthaltes in Wien hätte er auch dem anderen großen Antipoden seines Lebens begegnen können, denn im Männerwohnheim in der Meldemannstraße Nr. 27 nächtigte zu jener Zeit ein auf der Kunstakademie mehrfach abgewiesener Postkartenmaler, eine heillos verkrachte Existenz: Adolf Hitler. Während dieser im Obdachlosenasyl war, hatten sich die werdenden Weltrevolutionäre Lenin und der junge Mann aus Tiflis als „der Herr Petrow und sein Kammerdiener“ in der Schönbrunner Schlossstraße einquartiert.

Koba-Iwanowitsch-Stalin stürzte sich in die ihm gestellte Aufgabe. Lenins Überlegung war es gewesen, dass der „prächtige Georgier“4, wie er ihn bald nannte, die Erfahrungen aus der kaukasischen Nationalitätenvielfalt mit den sich ihm bietenden Eindrücken in der Hauptstadt des Vielvölkerstaates verglich und daraus eine für die Umsetzung der eigenen Lehre verwendbare Untersuchung machte. Das Ergebnis, die vierzigseitige Schrift Der Marxismus und die nationale Frage, wurde in der späteren Parteihistorie immer wieder als Stalins Entrebillet in die Gesellschaft gelehrter Menschen gefeiert. Umstritten ist allerdings, was von ihm selbst stammt. Bucharin ging ihm zur Hand, wo er nur konnte, übersetzte, recherchierte und formulierte wohl auch. Die zentralen inhaltlichen Thesen indes sind diejenigen Lenins. Darauf deutet die in der Analyse unterbreitete Lösung hin, allen nicht russischen Völkern die nationale Selbstbestimmung bei regionaler Autonomie und kultureller Eigenständigkeit, aber ohne einen eigenen territorial abgegrenzten Nationalstaat zu geben.

Im Februar 1913 kehrte Koba-Stalin nach St. Petersburg zurück, um die Arbeit der Prawda wieder auf Vordermann zu bringen. Dort wurde er, nur wenige Tage nach seiner Rückkehr und wahrscheinlich wieder von Roman Malinowski, verraten und verhaftet. Schon in der Falle, versuchten Freunde, ihn im Damenmantel hinauszuschmuggeln, aber die Ochrana war perfekt informiert. Nach vier Monaten Haft erfolgte die Verbannung nach Nordsibirien, in die Region Turuchansk. Lenin beauftragte die inoffizielle ‚Nummer Drei‘ der Partei, die Flucht zu organisieren und „Wassili“ zu befreien. Diese ‚Nummer Drei‘ war Roman Malinowski. Er veranlasste, dass Stalin nunmehr rund um die Uhr bewacht und, um völlig sicher zu gehen, ein Jahr später in die Einödsiedlung Kureika am Unterlauf des Jenissei jenseits der Taiga, nördlich des Polarkreises, in die kärglichste Tundra verschleppt wurde. Von dort gab es kein Zurück durch Flucht, wie es ihm vorher durchweg gelungen war.

Zeugnisse aus dieser Zeit gibt es nur wenige. Bekannt sind einige Briefe, so an Olga Allilujewa, die ihm geholfen, ihn versteckt und für ihn Pässe gefälscht hatte, mit der Bitte, ihm außer ein paar bunten Postkarten nichts zu schicken, keine Lebensmittel, keine Kleidung und kein Geld, er brauche nichts. Und er schrieb auch an Lenin, voll ungebrochenem Hass auf die Menschewisten: „Hoffentlich erleben wir bald die Freude, dass eine Zeitung erscheint, wo man diesen Leuten nach Herzenslust ins Gesicht schlägt, unaufhörlich (…)“5

Die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand am 28. Februar 1914 in Sarajewo hatte Auswirkungen bis ins ferne Kureika. Russland zog auf der Seite Serbiens in den Ersten Weltkrieg. Nach zwei Jahren waren die Kräfte dieser Allianz so ausgelaugt, dass Zar Nikolaus II. die Rekrutierung selbst der unsichersten Kantonisten aus den Gefangenenlagern verfügen ließ. Diesem Umstand verdankte Stalin-Koba den Abbruch seiner Verbannung. Auf Hundeschlitten wurde er im Dezember 1916 vor die Musterungskommission nach Krasnojarsk in Südsibirien gebracht. Doch die Ärzte sahen seinen verkrüppelten Arm und winkten ab. Der Weg zurück lohnte nicht, der Rest der Strafe wurde ihm erlassen. Auf geheimen Kanälen sickerte immer deutlichere Kunde von Proteststürmen in Petersburg (Petrograd) durch – die Stadt hatte bei Kriegsausbruch das „Sankt“ aus ihrem Namen gestrichen – und im März 1917 war Stalin-Koba vor Ort.