Читать книгу Walther Rauff – In deutschen Diensten - Martin Cüppers - Страница 9

Literatur und Quellen

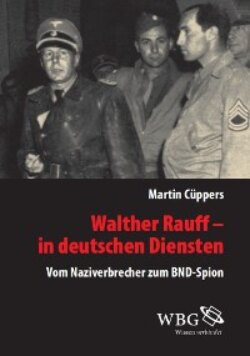

ОглавлениеDie sich unmittelbar mit Rauff beschäftigende wissenschaftliche Literatur ist überschaubar. Dabei war der im sicheren Exil in Südamerika lebende Deutsche noch bis Anfang der 1980er Jahre einer breiten Öffentlichkeit als einer der meistgesuchten Naziverbrecher bekannt. Immer wieder berichtete die Presse über Versuche der Bundesrepublik, eine Auslieferung zu erreichen, um ihn anschließend vor einem ordentlichen Gericht anklagen zu können. Dabei kamen in zahlreichen Artikeln auch dessen frühere Funktion und seine Fluchtgeschichte nach 1945 zur Sprache.35 Dieser einstige Bekanntheitsgrad des NS-Täters hat in der historischen Forschung bis in die jüngste Zeit bemerkenswert geringe Spuren hinterlassen. Noch zu seinen Lebzeiten wurde Rauff in einer 1983 erstmals erschienenen Dokumentation über die nationalsozialistische Vernichtungspolitik von dem israelischen Historiker Shmuel Spector als Verantwortlicher für den Bau der Gaswagen benannt.36 Jahre später folgten zwei wichtige Aufsätze, die auf der Grundlage von Originalquellen und Justizakten die gleiche Thematik differenzierter darstellen. Die Biographie und andere Tätigkeitsfelder Rauffs blieben dabei jedoch weitgehend unerwähnt.37 Ähnlich verhält es sich mit jüngeren Regionalstudien und Institutionsgeschichten, in denen Rauff als NS-Täter jeweils erwähnt ist.38

Im Jahr 2000 veröffentlichte die Chilenin Maria Soledad de la Cerda eine Studie über die Einflüsse des Nationalsozialismus auf ihr Heimatland. Darin stellt die Autorin auf immerhin fast 100 Seiten durchaus gelungen auch die Biographie Rauffs mit einem Schwerpunkt auf dessen Exilgeschichte dar. Da das Buch aber nie übersetzt wurde, blieb die Resonanz im angelsächsischen und deutschen Sprachraum äußerst gering.39 Zusammen mit Klaus-Michael Mallmann veröffentlichte der Autor der vorliegenden Studie dann 2006 einen Aufsatz und Monate später eine Monographie zu den Beziehungen des Dritten Reiches zur arabischen Welt. In dem Zusammenhang kam auch die bislang unbeachtete Rolle Rauffs als einer der Exekutoren der nationalsozialistischen Arabienpolitik ausführlich zur Sprache.40 In der Folge der vielbeachteten Darstellung erschien vom Autor drei Jahre später eine biographische Skizze des NS-Täters, die dessen gesamte Lebensgeschichte zusammenfassend analysierte.41 Mit einem Schwerpunkt auf seiner Nachkriegsbiographie veröffentlichte Susanne Katharina Raidt 2010 einen weiteren Aufsatz zu Rauff.42

Im Jahr 2011 schaffte es der NS-Täter dann noch einmal in die Schlagzeilen der Weltpresse, als der beim Bundesnachrichtendienst an der Aufarbeitung der Institutionsgeschichte arbeitende Historiker Bodo Hechelhammer bekanntgab, Rauff habe jahrelang für den westdeutschen Auslandsgeheimdienst gearbeitet und diesbezügliche Akten würden in Kürze zur freien Benutzung an das Bundesarchiv abgegeben.43 Die gleichzeitig auf der Internetseite exemplarisch präsentierten 13 Dokumente aus der bundesrepublikanischen Agentenvita Rauffs erregten international bemerkenswertes Interesse und späte Empörung.44 Jost Dülffer, einer der Mitglieder der begleitend tätigen unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der BND-Geschichte, verfasste zeitgleich einen ausführlichen Zeitungsartikel, in dem Rauffs Dienstverhältnis zusammenfassend präzise dargestellt wurde.45

In jenen Tagen internationaler Aufmerksamkeit über die BND-Tätigkeit des einstigen NS-Verbrechers erschien schließlich noch eine von Heinz Schneppen verfasste Biographie über Rauff.46 Der frühere Diplomat der Bundesrepublik in Südamerika hatte das Pech, die aufschlussreichen Geheimdienstunterlagen nicht mehr in seine Monographie eingearbeitet zu haben. Abgesehen davon bleiben weitere essentielle Quellenbestände unberücksichtigt und die zweifellos richtungsweisenden 30 ersten Lebensjahre Rauffs kommen bei Schneppen auf gerade einmal zwei Seiten vor. Damit entspricht das Buch eher einer biographischen Skizze, die bisherige Erkenntnisse zu Rauff zusammenfasst und lediglich den Aspekt des bundesdeutschen Auslieferungsersuchens Anfang der 1960er Jahre genauer untersucht.47

Generell bietet die Erarbeitung einer wissenschaftlich fundierten Studie über Rauff die komfortable Gelegenheit, umfangreiche und ganz unterschiedliche Quellenbestände verwenden zu können. So geben Sachakten unterschiedlicher Provenienz Aufschluss über Rauffs Lebensweg. Dazu gehören Unterlagen wie das Taufbuch aus dem Stadtarchiv in Köthen oder das Abiturzeugnis sowie verschiedene Adressverzeichnisse des Stadtarchivs Magdeburg. Akten der Deutschen Dienststelle, der Marineoffiziers-Vereinigung oder des Bundesarchiv-Militärarchivs in Freiburg geben Auskunft über die Marinekarriere und der im Bundesarchiv Berlin lagernde Bestand des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA), die umfangreichen SS-Personalakten des früheren Berlin Document Center oder Aktensplitter zur deutschen Besatzungspolitik in Italien dokumentieren Rauffs Karriere in der SS. Schließlich erlauben die diplomatischen Aktenbestände des Berliner Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes oder Geheimdienstunterlagen der CIA, des BND sowie britischer Geheimdienste tiefe Einblicke in Rauffs Nachkriegs- und Exilleben.

Als für die vorliegende Biographie unverzichtbar erweist sich auch die Quellengattung der Justizakten. Damit kann der Verlauf der justiziellen Ermittlungsverfahren nachgezeichnet werden, die von bundesdeutschen Staatsanwaltschaften gegen Rauff sowie gegen einige seiner einstigen Untergebenen geführt wurden. Außerdem ermöglichen die darin enthaltenen Zeugenaussagen, die Vermerke der Juristen, die Anklageschriften und Urteile vielfältige Aufschlüsse über biographische Details und die Versuche der Justiz, Rauffs Taten zu ahnden.48 Eine dritte, ebenfalls ergiebige Quellengattung besteht in Presseveröffentlichungen zur Person. Diese setzten bereits 1945 ein und sind über dessen Tod hinaus bis in die Gegenwart zu verfolgen. Die Qualität und Glaubwürdigkeit derartiger Quellen muss allerdings sehr differenziert bewertet werden. Einerseits können über Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel manche biographischen Details überhaupt erst festgestellt werden. Verschiedene Filmaufnahmen ermöglichen darüber hinaus einzigartige Einblicke in das Auftreten, das Verhalten oder die Gemütslage Rauffs. Andererseits existieren jedoch zahlreiche Presseveröffentlichungen, die unglaubwürdig oder nachprüfbar falsch sind und mehr über die Sensationsgier von Journalisten oder die seinerzeitige gesellschaftliche Haltung zu Verbrechen des Dritten Reiches aussagen, als über den Täter selbst.

Die vierte und letzte Quellengattung umfasst so genannte Ego-Dokumente, die Rauff selbst angefertigt hat und die an ganz unterschiedlichen Aufbewahrungsorten erhalten geblieben sind. In quellenkritischer Hinsicht verlangen Ego-Dokumente eine besondere Sorgfalt. So enthalten die Lebensläufe aus Rauffs SS-Personalakten zwar wichtige biographische Angaben, die vielfach auch an anderer Stelle verifizierbar sind, jedoch muss beachtet werden, dass der Protagonist die Lebensläufe einst verfasst hat, um bei seinen Dienstherren in möglichst gutem Licht zu erscheinen. Dieses Motiv wird den Verfasser daher dazu bewogen haben, nur ganz bestimmte biographische Angaben zu erwähnen und andere tunlichst zu verschweigen. Ähnlich verhält es sich mit von Rauff im September 1939 verfassten Protokollen oder mit einer umfangreichen Akte, die Lagemeldungen, Tätigkeitsberichte und Briefe aus seiner Zeit als SS-Offizier in Tunis enthält. Auch solche Dokumente sind von Rauff in ganz bestimmter dienstlicher Absicht verfasst worden, die eigene Meinung mag daher mitunter durchaus von beruflichen Ambitionen überlagert worden sein. Solche Quellen erlauben nichtsdestotrotz einen ungemein wichtigen Einblick in dessen Berufsalltag, der sich aus anderer Provenienz in der Dichte nicht erschließen lässt. Zusätzlich erlauben die Unterlagen wichtige Rückschlüsse auf Rauffs Charakter, indem sie von Persönlichkeitsmerkmalen wie Selbstbewusstsein, Eitelkeit, Anpassungsfähigkeit oder Gehorsam zeugen.

Neben dieser Überlieferung konnten zwei zusätzlichen Sammlungen von Ego-Dokumenten recherchiert werden, die sich für die Charakterisierung Rauffs als unverzichtbar erweisen.49 Zum einen wurde von Hans-Jochen Emsmann, dem in Norddeutschland lebenden Neffen des NS-Täters, eine Sammlung von annähernd 70 Briefen zur Verfügung gestellt, die Rauff zwischen 1946 und 1982 an seine Verwandten in Westdeutschland geschrieben hat. Sie geben einzigartigen Aufschluss über den Rauff, der im Privaten und als Familienmensch agierte und zeugen davon, welche Themenfelder ihn in dem Zusammenhang beschäftigten. Deutlich wird bei der Durchsicht dieser Korrespondenz aber auch, dass der Deutsche sich über mancherlei Aspekte seiner düsteren Vergangenheit oder über Details seines gegenwärtigen Lebens in den Briefen an die Verwandten wohlweislich ausschwieg. Die potentiell dadurch entstehenden Lücken werden in beeindruckender Weise durch eine andere Überlieferung gefüllt. Bei dem prominenten früheren Hamburger Journalisten Gerd Heidemann konnten Abschriften von Tonbandaufnahmen eingesehen werden, die dieser im Rahmen einer Recherchereise in Südamerika im Sommer 1979 von dem gesuchten NS-Verbrecher aufgenommen hatte. Im Verlauf mehrerer Tage hatte der Reisende Rauff in Santiago de Chile getroffen und dabei Schilderungen über dessen gesamtes bisheriges Leben erhalten. Von der aufschlussreichen Begegnung existieren über 500 Textseiten an Tonbandabschriften, die eine überaus wertvolle Ergänzung der übrigen Überlieferung darstellen. Beide Quellen, sowohl die auf Tonband aufgezeichneten langen Gespräche Rauffs von 1979 als auch die Briefe an die westdeutschen Verwandten erlauben einen einzigartigen Einblick in das Leben und die Psyche des NS-Verbrechers. Insgesamt ermöglicht die vorhandene vielschichtige Überlieferung die Rekonstruktion eines Lebens, welches im frühen 20. Jahrhundert recht unauffällig seinen Anfang nahm.

1 Grundsätzlich zur Bedeutung des Holocaust in historischer und historiographischer Sicht vgl. Bauer, Seite, S. 18–61; Michman, Historiographie, S. 14–37.

2 Zum Selbstmord Kershaw, Hitler, Bd. 2, S. 1048–1069; Burleigh, Zeit, S. 922–926; zur Situation in Berlin Keegan, Weltkrieg, S. 771–782; Kershaw, Ende, S. 409–412, 486f.; Arnold/Janick, Sirenen, S. 105–119; Horstmann, Grund, S. 38–45.

3 Zur Befreiung der Konzentrationslager vgl. ECG, S. 280f., 293, 445, 1260; Benz/Distel, Ort, Bd. 2, S. 269ff.; dies., Bd. 3, S. 66f., 344ff.; zur militärischen Lage DRZW, Bd. 10/1, S. 435–468, 656–673; Gruchmann, Weltkrieg, S. 442–464; Keegan, Weltkrieg, S. 768ff., 782f.; Kershaw, Ende, S. 413–435; Churchill, Weltkrieg, S. 1062–1077; vgl. die Schilderungen bei Bourke-White, Deutschland; Padover, Lügendetektor, zur Situation im besetzten Deutschland; außerdem Stern, Anfang, S. 65–84, zu deutsch-jüdischen Begegnungen 1945.

4 Vgl. zum Kriegsende in Europa Herbert/Schildt, Kriegsende, S. 22–34; Arendt, Besuch, S. 33–37; Süß, Schatten, S. 7–16; Henke, Deutschland, S. 337–354; Reichardt/Zierenberg, Krieg, S. 26–40.

5 Moseley, Mussolini, S. 246ff.; Lingen, SS, 75ff.; Collotti, Italien, S. 42–50; Malgeri, Occupazione, S. 91–103.

6 Washington Post v. 3.5.1945; das heutige, in der Via Cesare Correnti liegende Hotel „Regina“ existiert nach Aussagen des Hotelmanagers erst seit den frühen 1990er Jahren und ist demnach nicht mit der einstigen Mailänder Sipo- und SD-Zentrale identisch.

7 Filmaufnahmen eines US-Kriegsberichters v. 30.4.1945, NARA, RG 111/ADC 4316; Ausschnitte des Films finden sich auch unter ww.youtube.com%2fwatch%3fv%3DVYKLJalnqU8%26feature%3Dplayer_embedded, 30.11.2009.

8 Filmaufnahmen eines US-Kriegsberichters v. 30.4.1945, NARA, RG 111/ADC 4316.

9 Vgl. zum derzeitigen Stand der NS-Täterforschung im Überblick Paul, Psychopathen, S. 13–67; außerdem Welzer, Täter, S. 237–249; Loewy, Täter, S. 255–263; zum Anteil österreichischer Täter Kwiet, Wiener, S. 216–228.

10 Zur Kritik an der Biographik vgl. Bödeker, Biographie, S. 14–57; Pyta, Arbeiten, S. 331–337; Runge, Biographik, S. 113–119; Porombka, Biographik, S. 123–129; Hanuschek, Referentialität, S. 12–15; ein Überblick zur Geschichte biographischer Forschung bei Fuchs, Forschung, S. 95–135; als beispielhaft für eine konstruierte biographische Darstellung kann Raidt, Karriere, S. 76–108 gelten, die das Leben Rauffs in ihrem Aufsatz als weitgehend bruchlos darstellt und zu den Ereignissen des Jahres 1945 reichlich konstruiert angibt, ihm sei es nach Kriegsende gelungen, „seine Karriere fortzusetzen“, vgl. ebd., S. 77.

11 Röckelein, S. 28.

12 Bair, Biografie, S. 38.

13 Ausführlich dazu White, Klio; ders., Bedeutung; vgl. Nünning, Fiktionalität, S. 22ff.

14 Zit. nach Bourdieu, Illusion, S. 77.

15 Vgl. Schweiger, Leben, S. 311–316.

16 Meier, Cäsar.

17 Vgl. Pyta, Hindenburg.

18 Kershaw, Hitler, Bd. 1 und 2.

19 Herbert, Best; über andere prominente NS-Funktionäre und Militärs liegen ebenfalls zeitgemäße wissenschaftliche Biographien vor, vgl. Longerich, Goebbels; ders., Himmler; Küpper, Frank; Köpp, Bormann; Gerwarth, Heydrich; Cesarani, Eichmann; Steur, Dannecker; Kroener, Mann; Hartmann, Halder; Müller, Generaloberst; dazu außerdem die biographischen Skizzen in Mallmann/Paul, Karrieren; Smelser/Syring, SS.

20 Zit. nach Le Goff, Ludwig, S. 15.

21 Vgl. Mannheim, Problem, S. 509–565; zur Kritik an der national ausgerichteten Begründung des Generationenbegriffs vgl. Krauss, Ende, S. 399–409; Weigel, Familienbande, S. 118ff.

22 Wildt, Generation, S. 24–27, 49–87; ders., Generation als Anfang, S. 171–174; Herbert, Best, S. 42–45; Kittsteiner, Generationen, S. 209–215; Roseman, Generationen, S. 192–198.

23 Lepsius, Anmerkungen, S. 50f.

24 Vgl. dazu ebd., S. 47–52; Roseman, Generationen, S. 191f.

25 Im Überblick dazu Mitterauer, Entwicklungstrends, S. 513–532; Herrmann, Probleme, S. 227–252; zudem Budde, Weg; Segalen, Familie; Shorter, Geburt.

26 Zu Fragen der Geschlechteridentität und -sozialisation vgl. Wharton, Sociology; Renzetti/Curran, Women; Tyrell, Überlegungen, S. 37–78; Bourdieu, Herrschaft; zur NS-Frauenrolle vgl. Schwarz, Frau; Steinbacher, Volksgenossinnen; Benz, Frauen.

27 Vgl. Fromm, Furcht, zu einer Definition ebd., S. 163; vgl. zur früheren empirischen Studie der „Berliner Arbeiter- und Angestelltenerhebung“ ders., Arbeiter; zum damals zugrundeliegenden Vorgehen auch ders., Methode, S. 28–54.

28 Adorno/Frenkel-Brunswick/Levinson/Sanford, Personality; vgl. stark gekürzt Adorno/Bettelheim/Frenkel-Brunswik/Gutermann/Janowitz/Levinson/Sanford, Charakter; die Teile der Gesamtstudie, an denen Adorno maßgeblich beteiligt war, sind auf Deutsch erschienen, vgl. Adorno, Studien; zur Fragestellung ebd., S. 2–14; zur Erhebung der Daten vgl. ebd., S. 25–34; zu den Fragen und Ergebnissen ebd., S. 62–102; zusammenfassend auch Rippl/Kindervater/Seipel, Autoritarismus, S. 14–17.

29 Vgl. Fahrenberg/Steiner, Adorno, S. 128ff.; weitergehend zur Kritik an der Methode Ray, Authoritarians, S. 311f.; Altemeyer, Authoritarianism, S. 112.

30 Dazu Oesterreich, Persönlichkeit, S. 71; Rippl/Kindervater/Seipel, Autoritarismus, S. 19f.

31 Im Überblick ebd., S. 18ff.; vgl. zur Bestätigung und Ergänzung der Methode u.a. Rieker, Ethnozentrismus; Hopf, Aktualität, S. 162–175; dies./Rieker/Sanden-Marcus/Schmidt, Familie; eine Korrektur der ursprünglichen familiären Sozialisationsannahmen bei Oesterreich, Flucht; außerdem ders., Persönlichkeit, S. 73–89; dazu auch Feldman, Konzeptualisierung, S. 239–259; Seipel/Rippl/Kindervater, Probleme, S. 261–277.

32 Zu den Experimenten vgl. Milgram, Milgram-Experiment; ders., Study, S. 371–378; Zimbardo, Stanford-Gefängnis-Experiment; Walter, Machtstrukturen, S. 93–102; als Studien, die die Befunde für die Deutung des Verhaltens von NS-Tätern nutzen, seien exemplarisch genannt: Browning, Männer, S. 219–231, 241f.; Cesarani, Eichmann, S. 495–500, 515f.; Welzer, Täter, S. 107–113, 147f.; Bartov, War, S. 182ff.; Barnett, Bystanders, 24–27, 140f.

33 Haslam/Reicher, Nature.

34 Dazu etwa Paul, Täter, S. 30f.; Mallmann/Paul, Karrieren, S. 2f.

35 Der Tagesspiegel v. 7.12.1962; Quick v. 6.1.1963; El Mercurio v. 22.2.1963; Der Spiegel v. 23.1.1963; Ercilla v. 23.2.1966; SZ v. 28.2.1963; Chicago Tribune v. 9.5.1965; Washington Post v. 26.4.1966; Der Spiegel v. 16.5.1966; NYT v. 5.9.1972; L’Aurore v. 4.7.1974; Qué Pasa v. 3.11.1982; Daily Telegraph v. 12.2.1983; Cronica v. 16.2.1983; New York Magazine v. 19.3.1984; El Mercurio v. 15.5.1984.

36 Das Kapitel findet sich in Kogon u.a., Massentötungen, S. 81–109.

37 Vgl. Beer, Entwicklung, S. 403–418; Browning, Months, S. 57–67.

38 Zu den Publikationen zählt Christian Gerlachs Studie über die deutsche Besatzungspolitik in Weißrussland, vgl. ders. Morde, S. 764–767, Andrej Angricks Darstellung der Einsatzgruppe D, vgl. ders., Besatzungspolitik, S. 371–382, 505ff., 613–618. Ebenfalls thematisiert wird Rauffs Verantwortung für den Einsatz der Gaswagen in Walter Manoscheks Studie über die NS-Besatzungspolitik in Serbien sowie in Pierre Serge Choumoffs Arbeit über Massentötungen durch Giftgas auf österreichischem Gebiet, vgl. Manoschek, Serbien, S. 169–184; Choumoff, Massentötungen, S. 133ff. Ohne direkte Erwähnung Rauffs finden sich Erwähnungen der Gaswagenmorde außerdem in Andrea Löws Studie über das Ghetto Litzmannstadt, in Michael Albertis Arbeit zur Besatzungspolitik im Reichsgau „Wartheland“ sowie in Norbert Kunz’ Darstellung der NS-Herrschaft auf der Krim, vgl. Löw, Juden, S. 263ff.; Alberti, Verfolgung, S. 407–412; Kunz, Krim, S. 184f.

39 Cerda, Chile, S. 239–321.

40 Mallmann/Cüppers, Beseitigung, S. 153–176; Monate später dann ausführlicher dies., Halbmond.

41 Cüppers, Rauff, S. 71–89.

42 Raidt, Karriere, S. 76–108.

43 Hechelhammer, Rauff, S. 5–8.

44 Vgl. Bild am Sonntag v. 25.9.2011; SZ v. 26.9.2011; der Spiegel v. 26.9.2011; Blesk v. 26.9.2011; Haaretz v. 26.9.2011.

45 Dülffer, „Im Einsatz für den BND“, in FAZ v. 27.9.2011.

46 Vgl. Schneppen, Rauff.

47 Auch Stahl, Nazi-Jagd, S. 142–152, 285–293 nimmt im Rahmen seiner Studie zu NS-Tätern in Südamerika das Auslieferungsverfahren und eine erneute Kampagne in den frühen 1980er Jahren in den Fokus.

48 Zur Verwendung von Justizakten als historische Quelle und der Divergenz zwischen juristischem und historischem Erkenntnisinteresse vgl. Scheffler, NS-Prozesse, S. 12–27; Ginzburg, Evidence, S. 290–303; Wildt, Wahrheiten, S. 46–59.

49 Zum Begriff vgl. Schulze, Ego-Dokumente, S. 11–30.