Читать книгу Alexander der Große - Pedro Barceló - Страница 9

Einführung

ОглавлениеKaum eine andere Szene aus dem Leben Alexanders fängt die Dynamik seiner Persönlichkeit so ein wie jene aus mehr als drei Millionen1 Mosaiksteinchen zusammengesetzte Abbildung, welche im August des Jahres 79 n.Chr. durch den Ausbruch des Vesuvs von Asche bedeckt, konserviert wurde und schließlich im Oktober 1831 bei Ausgrabungen in Pompeji in der Casa del Fauno zum Vorschein kam. Bei dem 2,71 5,12 Meter großen Bodenmosaik2, in dem durch die Kombination der vier Grundfarben Weiß, Ocker, Rot und Schwarz bis zu 40 Farbnuancen zu finden sind, handelt es sich um eine sehr bekannte, in Neapel aufbewahrte römische Kopie einer hellenistischen Schlachtkomposition, deren Vorlage wahrscheinlich bereits im 4. Jahrhundert angefertigt wurde.3

Im Vordergrund des Schlachtgetümmels, am linken Bildrand, befindet sich Alexander mit seinem Pferd Bukephalos. Sein vornehmer Rang wird durch das langärmlige Gewand angedeutet, über dem ein reich verzierter Panzer mit einem emblemartigen Gorgonenhaupt den Körper schützt. Die purpurrote Chlamys weist den Reiter als Mitglied eines Herrscherhauses aus. Er prescht barhäuptig den feindlichen Reihen entgegen, während seine Mitkämpfer behelmt auftreten. Markante Körpermerkmale werden nicht retuschiert, sondern betont. Sie verwandeln sich zur ikonographischen Chiffre des Abgebildeten, der durch seine Jugendlichkeit besticht. In ihr verbindet sich das aristokratische Schönheitsideal mit der Individualität des Machtmenschen. Bemerkenswert ist das lange, lockige Haar, das die Vorwärtsbewegung des Hauptakteurs unterstreicht und damit die Wirkung seiner Aktionen verstärkt. Besonders auffallend sind die übergroß gestalteten Augen. Sie offenbaren eine Persönlichkeit, die hohe Ziele anstrebt, indem sie ihren Blick entschlossen in die Ferne richtet.

Den zweiten Brennpunkt des Gemäldes bildet der persische König Dareios III. (siehe Abb. 16, S. 117). Er trägt ein purpurnes Kleid mit weißem Mittelstreifen, der von goldenen Sternen umsäumt ist. Sein Haupt bedeckt eine Tiara, das persische Analogon zum Diadem. Goldene Schmuckreifen verweisen auf die Würde des auf einem prächtigen Streitwagen erhaben über allen anderen stehenden Herrschers. Wie bei Alexander fällt auch bei Dareios III. die individuelle Gestaltung seiner Physiognomie auf, in der sich abzeichnet, wie die Erkenntnis über die sich anbahnende Niederlage vom Schrecken angesichts der unmittelbaren Bedrohung durch den heranpreschenden König der Makedonen überdeckt wird. Die Gefährlichkeit der Lage wird durch die aufopferungsvollen Schutzaktionen persischer Krieger rund um den Wagen des Königs betont. Sie richten ihren Blick sorgenvoll auf Dareios III. und bekräftigen damit die Dramatik der Situation.4

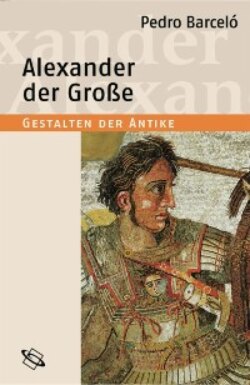

Abb. 1: „Die Alexanderschlacht“. Römisches Mosaik in Pompeji nach einem griechischen Gemälde des 4. Jahrhunderts.

Gleichgültig, um welche Schlacht es sich hier handelt, Issos oder Gaugamela5, wichtig ist, dass die Entscheidung zwischen Makedonen und Persern als agonale Konfrontation zweier Machthaber um die Herrschaft erscheint.6 Unmittelbar ins Auge springt der Gegensatz zwischen Alexanders zielgerichteter Angriffsspitze und den chaotischen Auflösungserscheinungen um Dareios III. Die Flucht des Perserkönigs steht als Synonym für den Sieg Alexanders. Diese Sichtweise, welche die Ereignisse im Wesentlichen auf den Machtkampf zweier Herrscher reduziert, wird durch die Gesichtszeichnung, die Körperhaltung und die aufeinander bezogenen Gesten sowie die markante Kleidung der Protagonisten verdeutlicht. Sämtliche bewusst akzentuierten Merkmale sind kein schmückendes Beiwerk; sie erschließen uns das Verständnis der Gesamtkomposition. Alexanders Helmlosigkeit kontrastiert mit Dareios’ III. Tiara. Während dieser hoch aufgerichtet auf seinen umso tieferen Fall wartet, kämpft jener in gleicher Linie mit seinen Gefährten. Der Künstler wollte Alexander unter Aussparung auffälliger Herrschaftsattribute abbilden. Diese Bescheidenheit sollte den Makedonen deutlich vom prunkvoll auftrumpfenden, in der Schlacht hingegen kläglich versagenden Perserkönig abheben. Ausschlaggebend für das Charakterbild des Siegers sind nicht die äußeren Insignien der Macht, sondern Positur, Haartracht, Fernblick und Jugendlichkeit. Die Summe dieser Elemente wird für ihn identitätsstiftender als Diadem und Zepter.

Abb. 1a: Alexanderschlacht, Ausschnitt: Alexander der Große.

Zwar erscheint mit Hilfe der akribisch ausgearbeiteten Details eine ungewöhnliche Gestalt, deren hervorstechende Attribute ein Bild gebündelter Energie, unbändigen Tatendrangs sowie einer jenseits jeder Konvention stehenden Singularität ergeben – doch kommt dies dem historischen Alexander wirklich nahe, oder fassen wir hier nicht lediglich ein ideologisch motiviertes Abbild, eine inszenierte Idealisierung?

Angesichts der verschollenen Primärüberlieferung – nur sie böte die Gewähr für eine einigermaßen zuverlässige Rekonstruktion – muss die Suche nach dem historischen Kern Stückwerk bleiben. Darüber hinaus läuft sie Gefahr, zu einem Dokument unserer eigenen Zeit zu geraten, das sich aus einer Kombination von Reflexionen späterer Quellen wie Diodor, Plutarch, Curtius Rufus, Arrian und Justin zusammensetzt, die im günstigsten Falle auf Originalberichte des Kallisthenes, Ptolemaios, Aristobul oder Nearchos zurückgehen, im ungünstigsten Fall aber lediglich Legenden wiedergeben – wie der Alexanderroman –, die mittels quellenkritischer Forschung und der eigenen Imagination lediglich etwas zurechtgerückt, aber nie gänzlich entschlüsselt werden können.7

Wie kann es angesichts dieses Tatbestandes gelingen, sich der Sogkraft einer Rezeptionsgeschichte zu entziehen, die durch vielfache Verformungen, Affekte, Interpolationen, Brüche, Glättungen, Bewertungen und Fälschungen bestimmt ist? Zumal Alexander derartig unterschiedliche und widersprüchliche Assoziationen wachruft, dass es unmöglich scheint, objektive Kriterien für eine sachgerechte historische Deutung zu gewinnen. Hinzu kommt, dass er zu jenen Grenzgängern zählt, die sich jeder Vereinnahmung versagen. Gehörte er dem Okzident oder dem Orient an? Ergibt eine Trennung beider Kulturkreise einen Sinn, indem er hier oder dort verortet wird? Wer kann ihn schon ganz für sich beanspruchen? Lässt sich überhaupt eruieren, wie er wirklich war? Und wenn wir diese Frage stellen, wie könnte die Antwort ausfallen?

War er nicht ein energischer Staatsmann und genialer Stratege, ein brutaler Feldherr, ein risikobereiter Abenteurer und wagemutiger Krieger, ein Bündel an Leidenschaft und Sehnsucht, eine überragende politische Begabung und überschwängliche Natur, ein unermüdlicher Weltreisender und stets die Grenzen des Machbaren sprengender Machtmensch, mehr getrieben als selbst treibend, ein Vabanquespieler, ein skrupelloser Potentat, ein gebildeter Monarch, äußerst empfänglich für Literatur, Kunst und Wissenschaft, wissbegierig und leistungsfähig, kurz entschlossen und launisch, religiös veranlagt, überaus sensibel für die Wirkkraft des Göttlichen; jedoch auch jähzornig, unbeherrscht, großzügig und grausam, hitzig und berechnend zugleich, mutig bis zum Übermut, zu großen Taten und Untaten fähig, ein Despot und ein zärtlicher Liebhaber, den Freuden des Lebens zugewandt, asketisch, erregbar und maßlos, egomanisch und großherzig, kühl und begeisterungsfähig, großmütig und rachsüchtig, tapfer und extrem belastbar, rational und nüchtern, keiner Herausforderung ausweichend, unkonventionell und doch traditionsbewusst, ein Eroberer, Zerstörer und Visionär; von seinen Zeitgenossen als Befreier und Unterdrücker, als traumatische Zumutung und Chance, als dämonische Kraft und als Naturereignis, als Hoffnungsträger oder gar als göttliches Wesen wahrgenommen?

Möglicherweise war Alexander ein wenig von alldem, doch Einzelteile müssen nicht zwangsläufig ein Ganzes ergeben. Und ob solche Fragen überhaupt so viel historisch verwertbares Material ans Licht bringen, dass sich damit Bausteine für eine angemessene Darstellung seines Lebens und seiner Zeit gewinnen lassen, ist ungewiss. Es bleiben Fragezeichen, die keine Alexanderbiographie definitiv lösen kann, auch nicht die vorliegende.8 Ihr Ziel ist viel bescheidener, nämlich einige Facetten des Phänomens Alexander zu beleuchten. Sie möchte aus der Betrachtung der einschlägigen Quellen und unter Heranziehen der Forschungsliteratur eine Skizze seines Lebensweges entwerfen. Zuvor muss jedoch das historische Umfeld als Rahmen der Biographie näher beleuchtet werden. Ferner soll der Versuch unternommen werden, Alexander als Menschen seiner Zeit zu begreifen, der von seiner makedonischen Herkunft geprägt und von der griechischen Kultur geformt war, sich aber erstaunlich offen für die Welt des Orients zeigte. Es geht auch darum, die ideologische Fundierung seiner Kriegszüge stärker für die Deutung seines Politikverständnisses heranzuziehen, den Eroberer im Spannungsfeld zwischen makedonischem Königtum und persischer Monarchie zu würdigen und zugleich den Versuch zu unternehmen, jene unsichtbare Linie zwischen Mythos und Historie zu vermessen.