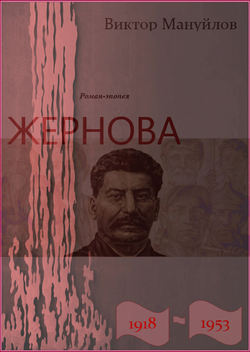

Читать книгу Жернова. 1918–1953. Роман-эпопея. Книга пятая. Старая гвардия - Виктор Мануйлов - Страница 22

Часть 16

Глава 22

ОглавлениеСекретарь Горького Крючков, человек тихий, как мышь, но основательный, с внимательным – исподлобья, – но ускользающим сумрачным взглядом, будто слепленный из крайних противоположностей, провел Алексея Петровича в библиотеку, промолвил сдержанным лакейским голосом, точно боясь нарушить устоявшуюся тишину:

– Подождите здесь, товарищ Задонов, Алексей Максимович сейчас будут.

Алексею Петровичу почудилось даже, будто Крючков произнес «будут-с», потому что в тишине библиотеки, от одного книжного стеллажа к другому, проплыло, вертясь и покачиваясь из стороны в сторону, что-то, похожее на змеиное сипение. Он удивленно глянул на Крючкова, но не сумел поймать его скользящий настороженный взгляд, и слегка качнул своей барственно ухоженной головой.

И точно, не успел Алексей Петрович оглядеться, как сбоку послышалось сухое покашливание, похожее на лай, – и вошел Горький, высокий, худой, сутулый, с вислыми усами, морщинистым землистым лицом, водянистыми глазами, с еще более выдвинутой вперед нижней половиной лица, – совсем не такой, как на портретах, и не такой, каким его видел Задонов всего год назад на первом съезде писателей, а очень и очень постаревший и вроде как поизносившийся.

– Извините, что заставил вас ждать, дорогой Алексей Петрович, – забубнил, с нажимом на «о», Горький, протягивая руку. – Читал ваши очерки – понравились. Роман успел поглядеть еще в журнале – впечатление самое благоприятное. А главное – очень нужные вещи для понимания теперешних событий. Лично я о современности писать не могу: стар, весь в прошлом, дай, как говорится, бог, осмыслить то, чему был свидетелем. А о нашем времени – это уж вы, молодые. Да-да! Именно так! – закончил он как бы утверждая сказанное в собственном сознании.

Горький говорил не спеша, но почти без пауз, а там, где возникали паузы, Алексею Петровичу казалось, что Горький мысленно ставит длинное тире. И вообще он казался смущенным и будто пытался словами это свое смущение замаскировать. Взяв Алексея Петровича под локоть, провел к столу, усадил, сам сел напротив, придвинул пепельницу, предложил папиросы.

Задонов тоже чувствовал себя неловко, точно нагло и бесцеремонно нарушил покой безнадежно больного человека. Воспользовавшись тем, что хозяин раскуривал папиросу, выложил на стол свой роман.

– Вот, Алексей Максимович, разрешите преподнести…

– А-а! Да-да-да! Премного благодарен! – не дав Алексею Петровичу закончить фразы, перебил его Горький, взял книгу, откинул обложку, прочитал надпись, удовлетворенно покивал головой.

Алексей Петрович следил глазами за старчески неторопливыми движениями Горького, молчал, не зная, что говорить и надо ли говорить вообще. Ему показалось, что Горький боится, как бы его посетитель не сказал лишнего, чего-то такого, что хозяин наперед знает за своим гостем. Быть может, Горький вынес это впечатление о писателе Алексее Задонове из его публикаций; не исключено, что ему говорили о нем что-то не очень лестное; даже, может быть, отговаривали приглашать.

От всего этого Алексей Петрович почувствовал себя еще более неуютно, захотелось встать и уйти, но что-то удерживало: не то любопытство, не то смущенный и даже какой-то жалкий вид хозяина. Да и неловко было: только пришел и – сразу же за дверь.

А Горький, между тем, заговорил о своем романе «Жизнь Клима Самгина». Тема эта была, судя по бесстрастному голосу Горького, дежурной. Алексей Максимович убеждал, – то ли Алексея Петровича, то ли самого себя, – что в этом своем романе пытается решить практически те же задачи, что и Задонов в «Перековке», что эта тема – тема интеллигента и его связи с народом, ответственности перед ним – вечна, и ни один писатель этой темы в одиночку раскрыть полностью не в состоянии, что у него, у Горького, не получаются женские образы, а вот у Алексея Петровича каждая героиня и говорит по-своему, по-женски, и плачет, и смеется.

– Вы, батенька мой, действительно русский, действительно самобытный писатель, – продолжал Горький убежденно, но все так же бесстрастно, то и дело, будто слепец, касаясь книги своими сухими длинными пальцами. – Таким и оставайтесь, не дайте себя утянуть в безликость, где каждый похож на каждого же. И язык у вас хорош, сочен и ненатужен. Очень это важно для писателя, чтобы языка как бы и не чувствовалось, чтобы читатель не отвлекался на всякие языковые выверты. Ведь язык лишь средство, а не самоцель…

И тут же, без всякого перехода:

– Много среди нас, русских, талантливых людей. Очень много. Но… – поднял вверх палец, покачал им и головой тоже качнул, – …но губит нас, русские таланты, либо власть, либо слава, либо водка. Никак мы из этого дьявольского круга выбраться не можем… Вот, обратите внимание, Алексей Петрович. Пишет мне Васильев… Павел… Поэт… – Горький взял со стола бумагу, нацепил очки, стал бормотать, отыскивая нужное место: – Вот! Вот пишет мне, послушайте: «… уже три месяца как я в исправительно-трудовой колонии при строительстве завода Большая Электросталь. Я работаю в ночной смене краснознаменной бригады, систематически перевыполняющей план. Мы по двое таскаем восьмипудовые бетонные плахи на леса. Это длится в течение девяти часов каждый день. После работы валишься спать, спишь до „Баланды“ и – снова на стройку».

Горький отложил письмо.

– Вот видите, жалуется. А на кого ему жаловаться? Только на самого себя. Пил, дебоширил, ни с кем и ни с чем не считаясь. Как же, великий русский поэт! А ведь чертовски талантлив. Чертовски! А грамматенки не хватает: в письме куча ошибок. Но главное – без царя в голове. Дошел до того, что впадал в своем творчестве в явный антисемитизм. Мол, Россия проглотила нечаянно жида, и скончалась от несварения желудка. А? Каково? И это не первое его покаянное письмо ко мне. Были и еще. Помогал, спасал, но все без толку. И, как теперь понимаю, зря. Жалость в ином случае нас же и подводит, оборачивается против нас. Тот же Есенин… А чем кончил? Трагедия! И Маяковский… С самого начала я ему не доверял. – И с глубокой убежденностью: – Талант должен работать на людей, а не против, показывать их жизнь, вскрывать язвы безыдейного бытия, подсказывать верное направление, но не навязчиво, а через столкновение образов, идей, характеров. Да… Тоже самое и о языке художественной литературы. Как, впрочем, и любого другого печатного слова.

Алексей Петрович попытался было вставить что-то свое, наболевшее, но Горький всякий раз останавливал его движением кончиков своих пальцев. И тогда Алексей Петрович догадался, что Горькому просто хочется выговориться, что у него, быть может, нет слушателей, и вот появился свежий человек, которому еще не надоели речи старика, которому можно говорить все и ничего не опасаться. Вспомнился отец, тоже чахоточный, тоже страдающий от недостатка слушателей, и тоже пользовавшийся когда-то терпением своего младшего сына.

«Неужели и я когда-нибудь стану таким же!» – подумал Алексей Петрович, внимательно слушая Горького, чтобы потом по памяти описать и встречу, и обстановку, и воспроизвести произнесенные слова, хотя ни в обстановке, ни в самом Горьком, ни в его словах не было ничего нового, необычного, кроме разве что того факта, что это был Максим Горький, и все прочее принадлежало ему или было с ним связано. Более того, описывая эти минуты с Горьким, придется сказать, что хозяин дома в своих речах был слишком назойлив, слишком дидактичен и ненатурален. Он больше походил на старого профессора, которого ждет скорая отставка, и он, предвидя ее, старается выложить всем и каждому все, что знает, что пережил и передумал, следовательно, доказать, что все еще может быть полезен.

Горький вдруг отвернулся и закашлялся, прикрыв рот платком, и Алексей Петрович тоже отвернулся – из вежливости – и принялся разглядывать книжные стеллажи, заставленные длинными рядами книг. Полки стеллажей отливали темным лаком, плотные шеренги книг, выстроившиеся от пола до потолка, томились в недоуменном ожидании. Казалось, что их как поставили, так они и стоят годы и годы, без смысла, без пользы, всеми забытые и нужные лишь для создания определенного впечатления об их хозяине. Вспомнилось, что в кинохронике как-то промелькнуло: Сталин в гостях у Горького – этот же стол, эти же книжные стеллажи. О чем они говорили, двое столь не похожих друг на друга людей? А ведь говорили же о чем-то…

Горький перестал кашлять, отер лицо и шею платком, вновь повернулся к своему гостю.

– Так о чем бишь мы с вами говорили? – И сам же ответил: – О языке. – И продолжил: – Язык – это… Помните, что Тургенев сказал о русском языке? Ну, да, разумеется, помните. А вот некоторые наши писатели… – Вдруг оборвал себя на полуслове, прислушался, торопливо схватил подаренную книгу и сунул ее в ящик стола, затем снова потянулся за папиросой.

За дверью громко затопало несколько пар ног, послышались уверенные, возбужденные голоса. Они напомнили Алексею Петровичу первые месяцы после прихода к власти большевиков, когда в устоявшийся покой дома бесцеремонно врывались голоса и топот ног членов комитетов то по уплотнению, то по привлечению к физическому труду, то по выявлению антисоциальных элементов, то еще по каким-то там революционным надобностям, и почти каждое такое вторжение возглавлял еврей или еврейка, наводившие в первопрестольной революционные или, под шумок, свои местечковые порядки. Но вот он, Алексей Задонов, написал роман, в котором много страниц и о том времени, а евреев в его романе почитай что и нет, будто их вообще не было и нет в самой действительности, будто они не оказывали и не оказывают влияния на эту действительность с такой напористостью и силой, с таким презрением к прошлому аборигенов, в жизненную среду которых вторглись с такой бесцеремонностью, с какой в чужую жизнь вторгаются лишь безжалостные завоеватели, так что завоеванным аборигенам остается лишь, раскрыв рот, хлопать глазами и идти на поводу у распорядителей новой жизни. Правда, описывая возглавителей тогдашних комиссий и комитетов, фамилии и имена Алексей Петрович дал им русские, зато характеры и все остальное – тех, действительных возглавителей, отчего получилось как-то искусственно и натянуто.

Топот и громкие голоса за дверью библиотеки не сулили ничего хорошего, и Алексей Петрович поспешно поднялся, но Горький замахал руками, призывая его сесть, заговорил все тем же извиняющимся голосом:

– Сидите, сидите! Куда же вы, Алексей Петрович? Я так давно хотел с вами познакомиться, да все, знаете ли, как-то не получалось… – Помолчал, прислушиваясь, произнес с робкой надеждой: – Может, в Крым приедете? А? Поговорили бы… И детишкам там очень хорошо и полезно для здоровья…