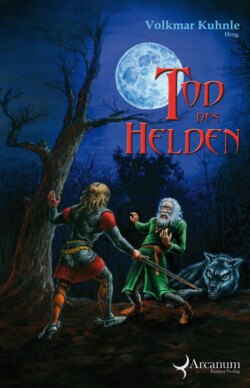

Читать книгу Tod des Helden - Volkmar Kuhnle - Страница 8

Tabea Petersen Nach dem Sturm

ОглавлениеHat der Sturm nachgelassen? Aryonna kommt es so vor, doch vielleicht hat das Tosen nur ihre Sinne abgestumpft. Der Sturm durchdringt nicht nur die Lagen ihrer Kleidung. Nein, das klagende Heulen scheint bis in ihre Gedanken vorzudringen und sie zu lähmen, bis Aryonna nichts anderes mehr tun kann, als steif und teilnahmslos auf dem Kutschbock zu hocken und – die Augen gegen die herumwirbelnden Schnee- und Eiskristalle zusammengekniffen – geradeaus zu starren. Ihre Kräfte reichen gerade noch, um mit beinahe gefühllosen Fingern die Zügel zu umklammern. Die Gestalt des mageren Pferdchens, das tapfer den alten Marketenderwagen durch die unwirtliche Schneewüste zieht, ist vor ihr zu einem vagen, dunklen Umriss verschwommen. Auch die Alte, die zusammengekauert neben ihr auf dem Kutschbock sitzt, erahnt Aryonna mehr, als dass sie sie sieht. Wie lange sind sie nun schon unterwegs, sind es Stunden oder nur Minuten? Aryonna weiß es nicht. Vielleicht hat die Alte ja recht, und es ist tatsächlich aussichtslos, bei diesem Wetter hier draußen nach einem lebenden Menschen, noch dazu einem Kind, zu suchen. Doch Aryonna schiebt den Gedanken beiseite. Sie beißt sich auf die vom Frost rauen Lippen, bis sie Blut schmeckt, und starrt weiter vorwärts. Zwingt ihre Augen, das Gewimmel der Flocken zu durchdringen und den schneebedeckten Boden abzusuchen. Sie darf den Jungen nicht auch noch verlieren. Er ist nur ein dürrer, zerlumpter Betteljunge, diebisch und frech obendrein, aber sie hat sonst niemanden mehr, der zu ihr hält. So sehr Aryonna sich auch zur Konzentration zwingt – sie kann nicht verhindern, dass das stete Getöse des Sturms und die unablässig fallenden Schneeflocken sie dösig machen, sodass ihre Gedanken abzuschweifen beginnen. Was hat sie getan, dass alle Menschen, die ihr etwas bedeuten, sie nach und nach verlassen?

Die Mutter war eine Heilerin. Seit frühester Kindheit hatte Aryonna von ihr die Namen der Pflanzen, die im Gebirge wuchsen, und ihre Heilkräfte gelernt. Auch die Pflanzen des Marschlandes und der fernen Küstenregionen zeichnete die Mutter für Aryonna auf kleine Stücke gepresster Baumrinde und nannte ihre Namen. Die Mutter kannte sie alle, denn sie selbst war in der Hauptstadt des Neu-Nordischen Reiches an der Küste geboren und aufgewachsen. Über ihre Kindheit oder ihre Familie sprach die Mutter nie, doch Aryonna verstand, dass sie reich gewesen sein musste. Ob sie vielleicht sogar eines jener Kinder gewesen war, die als besondere Ehre bei einer feierlichen Gelegenheit dem Kaiser Blumen überreichen durften? Hübsch genug war sie mit ihrer hellen Haut, den blauen Augen und dem dichten, blonden Haar, mit dem sie sich so deutlich von den dunkelhaarigen, schwarzäugigen Bergbewohnern unterschied, unter denen sie lebte. Nein, berichtigte Aryonna sich in Gedanken. Unter den Menschen hatten sie eigentlich nie gelebt. Die Hütte, in der Aryonna fast ihr gesamtes Leben verbracht hatte, stand auf einer felsigen Anhöhe etwas abseits des Bergdorfes. Als Kind hatte sie nicht verstanden, warum die Leute ihre Mutter mieden und sie nur im Schutz der Dunkelheit aufsuchten, um von ihren kundigen Händen Krankheiten oder kleine Verletzungen behandeln zu lassen.

„Sie sind nie nett zu uns, wenn jemand zusieht. Nur wenn sie etwas wollen, kommen sie. Warum hilfst du ihnen überhaupt?“, fragte Aryonna einmal ungehalten.

„Eine Heilerin muss helfen“, erwiderte die Mutter nur und sah Aryonna dabei aufmerksam an, als suche sie in ihrem Gesicht nach Zeichen von Zustimmung und Verständnis. Aryonna jedoch verstand es nicht. Ab und an hörte sie Worte wie „Kaisertreue“ und „Adelsdämchen“ aus den gemurmelten Gesprächen der Dorfbewohner heraus, die stets verstummten, wenn ihre Anwesenheit bemerkt wurde. Sie ärgerte sich darüber; ihre Mutter hatte doch nie jemandem etwas zuleide getan! Von Aryonnas Vater sprachen die Leute im Dorf mit Respekt: Kapitän Alessandro, der Rebellenführer, der dafür kämpfte, die Bergregionen aus dem Würgegriff des kaiserlichen Heeres zu befreien. Nur dass er sich aus der Hauptstadt eine Frau mitgebracht hatte, wollte man ihm nicht recht verzeihen. Aryonna selbst sah ihren Vater selten. In manchen Frühjahren jedoch brachte die Schneeschmelze so viel Wasser, dass die Bergbäche über die Ufer traten und das Marschland weiträumig überschwemmt wurde. Dann mussten die ewigen Kämpfe zwischen den Truppen des Kaisers und den Rebellen der Berge für einige Wochen ruhen, weil die kaisertreuen Soldaten nicht in die Berge vordringen konnten. Dies war seit Menschengedenken die einzige Art von Frieden, die den Bergbewohnern vergönnt war. Auch wenn die Überschwemmungen ihrerseits Verheerungen anrichten konnten, waren sie so mancher Familie in den Bergen willkommen – brachten sie doch vielleicht ein lang ersehntes Wiedersehen mit Vätern, Söhnen, Brüdern oder Ehemännern, die für die Rebellen kämpften.

Im letzten Jahr hatte der Vater Aryonna und der Mutter bei der Frühjahrssaat helfen können. Ein paar kostbare Wochen lang arbeiteten sie Tag für Tag gemeinsam auf den Feldern und saßen jeden Abend nebeneinander am Tisch in der Küche. Doch wenn Aryonna den Vater dann eifrig nach seinem Leben unter den Rebellen ausfragte, nach Schlachten und Heldentaten und nach den Luftschiffen, die manchmal wie große Raubvögel über den Bergen kreisten und Aryonnas Herz mit einer unbestimmbaren Sehnsucht erfüllten, winkte er meist ab. Nie gelang es ihr, ihm mehr als ein paar einsilbige Antworten zu entlocken. Einmal betrachtete er sie im Licht des Herdfeuers eindringlich, so als sähe er sie soeben zum ersten Mal, und fragte sie nach ihrem Alter. Unter dem prüfenden Blick seiner dunklen Augen senkte Aryonna den Kopf, und die Antwort auf seine Frage, „vierzehn Winter“, geriet nur zu einem leisen Murmeln.

„Du bist groß für dein Alter. Bald eine Frau“, erwiderte der Vater, ernst zuerst. Doch dann fragte er sie, ob sie denn schon einen Schatz hätte, und als sie überrascht den Kopf hob, sah sie den Schalk in seinen Augen blitzen. „Nein, und ich will auch keinen!“ Brummte Aryonna ärgerlich. Da legte der Vater den Kopf in den Nacken und lachte laut. Im Feuerschein glänzte sein Haar schwarz wie die Schwingen eines Raben, und Aryonna lachte mit ihm, auch wenn sie nicht recht wusste, wieso. Später, als die Eltern wohl meinten, sie schliefe bereits, hörte Aryonna, wie sie sich leise unterhielten.

„Es gibt Gerüchte“, erklärte der Vater. „Inzwischen ist es Jahre her, dass der Kaiser sich in der Öffentlichkeit gezeigt hat – keine Siegesparaden mehr und auch keine Fähnchen schwenkenden Kinder. Manche Leute behaupten, der Kaiser sei schwer krank oder sogar längst tot, die Söhne alle gefallen. Man sagt, die Minister hielten es geheim, um Meutereien im Heer zu verhindern. Manchmal frage ich mich, wofür wir überhaupt noch kämpfen. Vielleicht ist alles längst vorbei, und wir wissen es nur nicht.“

„Aber was käme dann?“, erwiderte die Mutter. „Frieden? Weiß irgendjemand, was das ist?“

„Man müsste es herausfinden“, sagte der Vater leise. „Unsere Kinder würden es herausfinden.“ Eine Weile schwiegen beide, dann begann der Vater von Neuem: „Hat es dir niemals leidgetan, dein sorgloses Leben aufgegeben zu haben für einen Habenichts von einem Rebellen?“

„Sorglos war mein Leben nie, und das weißt du“, widersprach die Mutter. „Wir waren wohlhabend, das stimmt. Aber für mich hat es dort nie etwas anderes gegeben als blinden Gehorsam und den äußeren Schein, den es zu wahren galt. Hier bin ich arm, aber ich habe dich und unsere Tochter. Das kann mir niemand nehmen. Und im Dorf werde ich gebraucht, auch wenn ich wohl nie ganz dazugehören kann. Vielleicht hast du recht, und unsere Kinder werden einmal lernen, was Frieden ist.“ Wenige Tage später war der Vater bereits wieder fort. Kurz darauf musste die Mutter morgens beim Melken zum ersten Mal hinauslaufen und sich draußen vor dem Stall übergeben, und als sie abends gemeinsam am Feuer saßen, erklärte sie Aryonna, dass sie bald ein Brüderchen oder Schwesterchen bekommen würde. Aryonna aber dachte noch oft über das nach, was sie an jenem Abend von ihrem Vater gehört hatte. Wenn die Arbeit ihr einige freie Momente ließ, suchte sie am Ufer des Gebirgsbaches einen jener flachen Tümpel auf, deren Wasseroberfläche ruhig dalag, und betrachtete darin ihr Spiegelbild: Sie hatte helle Haut und blaue Augen wie ihre Mutter, aber ihr Gesicht war nicht ebenmäßig hübsch, sondern schmal und spitz. Ihr Haar war schwarz wie das des Vaters. Beide Eltern hatten ihr etwas mitgegeben, und doch glich sie keinem von ihnen. Wie ihr kleiner Bruder – sie war sich sicher, dass es ein Brüderchen war – wohl einmal aussehen würde? Und was würde er später lernen? Zu kämpfen wie sein Vater, oder zu heilen wie seine Mutter? Oder vielleicht beides?

Wenn Aryonna sich heute an die Gedanken erinnert, die sie noch vor wenigen Monaten wie einen Schatz gehütet hat, legt sich Bitterkeit wie ein eiserner Ring um ihr Herz. Die unbarmherzige Schneelandschaft verschwimmt vor ihren Augen, doch ihr fehlt die Kraft, die Hand zu heben und die Tränen fortzuwischen. Sie spürt nur winzige Stiche dort, wo die salzigen Tropfen auf ihrer Haut zu Eis werden. Ein tiefes, hohles Ächzen lässt sie aufhorchen. Auch der Körper der alten Frau neben ihr zuckt zusammen wie in jähem Schrecken. Die alte Marja, die fast ihr ganzes Leben hier im Marschland verbracht hat, weiß wohl besser als jeder andere, was das Geräusch bedeutet: Irgendwann muss ihr Wagen den festen Boden verlassen haben, nun bewegt er sich auf einer schneebedeckten Eisfläche. Wenn sumpfiger Boden überfriert, ist das Eis voller versteckter Hohlräume. Es knarrt und kracht, und immer wieder brechen neue Risse auf. Sich auf diesem Eis vorwärts zu bewegen, ist ein Spiel auf Leben und Tod.

Die Mutter hatte Aryonna alles beigebracht, was sie über Geburten wissen musste, doch es war nicht genug. Sie hatte die Schmerzen der Mutter nicht lindern und auch das Blut nicht aufhalten können. Mit jedem Tropfen war das Leben aus dem Körper der Mutter gewichen, langsam und unerbittlich, sodass ihr am Ende nicht einmal die Kraft blieb, das Kind anzusehen, welches sie geboren hatte. Aryonna rieb das kleine Wesen, das seltsam schlaff und schwer in ihren Armen lag, behutsam ab und wischte mit einem Finger den kleinen Mund aus. Doch sie spürte keinen Atemzug. Auch als sie ihre Lippen an die winzige Nase legte und so kräftig sie konnte hineinblies, konnten ihre Hände kein Heben und Senken des kleinen Brustkorbes ertasten. Im gnadenlosen Schein der Morgensonne war das Gesicht des Jungen ebenso bleich wie das der Mutter und kalt, als Aryonna mit den Fingerspitzen über das flaumige Haar und die fein geschwungenen Brauen fuhr. Die langen Wimpern lagen wie dunkle Halbmondschatten auf der weißen Haut unter den Augen, die sich nie geöffnet hatten. Aryonna war gescheitert. Sie war keine Heilerin wie die Mutter. Nun blieb ihr nur übrig zu kämpfen. Sie rang das Schluchzen nieder, das in ihrer Kehle brannte. Dann trat sie hinaus auf die Anhöhe hinter der Hütte, um mit Axt und Schaufel in der noch gefrorenen Erde zu graben. Der Körper des kleinen Bruders war bereits steif, als sie ihn zur Mutter in die flache Grube hinabsenkte. Bald waren die beiden unter einer dünnen Schicht aus Erde und Feldsteinen verschwunden. Allein konnte Aryonna nicht in der Hütte bleiben, doch sie hätte sich lieber die Zunge abgebissen, als im Dorf um Obdach zu bitten. Sie ließ die Tiere frei und ging fort, um ihren Vater zu finden. Aus der Hütte, die, solange sie zurückdenken konnte, ihr Zuhause gewesen war, nahm sie kaum etwas mit. Nur das kleine scharfe Hornmesser, das ihre Mutter manchmal benutzt hatte, um bei kranken Dorfbewohnern kleinere Operationen auszuführen, leistete ihr unterwegs gute Dienste. Ab und an gelang es ihr, in einer Schlinge ein kleines Tier zu fangen, das sie erlegte. Die meiste Zeit über jedoch machten die Kälte und der Hunger sie träge und teilnahmslos. Wie lange war sie schon unterwegs, waren es Tage oder Wochen? Machte es einen Unterschied? An manchen Tagen musste sie sich zu jedem Schritt, jeder Bewegung zwingen. Erfrieren täte nicht weh, sagte man. Wenn sie sich also einfach irgendwo auf die gefrorene Erde fallen ließ, liegenblieb und nie wieder aufstand, wem läge etwas daran? Allein der Gedanke an den Vater trieb sie weiter an. Ob er noch am Leben war? Ja, er musste leben, irgendwo dort in der Welt jenseits der Berggipfel. Aryonna musste ihn finden. Ab und zu glaubte sie, in einem Gebüsch in der Nähe ein Tier rascheln zu hören. Irgendwann ließ sich das Gefühl, dass sie beobachtet wurde, nicht mehr abschütteln. War es ein Wolf oder Schakal, der auf eine leichte Beute lauerte? Der sich dichter und dichter anschleichen würde, bis sie irgendwann zu erschöpft war, um sich gegen ihn zur Wehr zu setzen? Unwillkürlich tastete Aryonna nach dem Griff des Messers an ihrem Gürtel. Die Erschöpfung war vergessen, sie würde sich nicht kampflos in ihr Schicksal fügen. Als es ihr schließlich gelang, ihren Verfolger zu überwältigen, hätte sie vor Erleichterung beinahe laut aufgelacht. Was da unter ihr auf dem harten Boden lag und sich in ihrem Griff wand, war kaum mehr als ein Kind: Ein Junge, vielleicht zehn oder elf Jahre alt, zerlumpt und derart schmutzig, das Aryonna kaum etwas darüber hätte sagen können, wie seine Gesichtszüge aussahen oder welche Farbe sein Haar haben mochte. Einzig die dunklen Augen, die in dem mageren Gesicht unablässig hin und her huschten, waren deutlich zu erkennen. Sie erinnerten Aryonna an ein kleines Tier, ein Frettchen vielleicht oder ein Wiesel.

„Au!“

Einen Augenblick lang nur war Aryonna unaufmerksam gewesen, weil sie den Jungen genauer betrachtete, doch diese Zeit hatte ausgereicht, dass er ihre linke Hand zu packen bekam und seine spitzen Zähne in die Daumenwurzel grub. Mit Mühe gelang es Aryonna, ihrem ersten Impuls zu widerstehen und nicht mit dem Messer, das sie noch immer in der geballten Rechten hielt, auf das Kind einzustechen. Grimmig fuhr sie dem Knaben stattdessen mit Handrücken und Fingerknöcheln ins Gesicht, während sie mit den Schenkeln weiterhin seinen dürren Körper fest an den Boden drückte. Der Junge duckte und wand sich. Gleichzeitig stieß er ein schrilles, zischendes Geheul aus, in dem Aryonna einzelne Schimpfwörter ausmachen konnte.

„Halt den Mund!“, herrschte sie ihn an. „Ich lasse dich los und tue dir nichts, aber du darfst nicht davonlaufen. Und wehe, du versuchst, mich zu bestehlen!“, setzte sie hinzu, die abschätzenden Blicke des Knaben deutend, mit denen er ihre Kleidung und das Messer in ihrer Hand musterte.

Wenig später hatte der Junge sich aufgerappelt, saß neben ihr am Feuer, und sie teilten die karge Mahlzeit, die Aryonna aus in der Glut gegarten Wurzeln zubereitet hatte. Dann fragte sie den Jungen nach seinem Namen.

„Ratte“, erwiderte er.

Sie sah ihn stirnrunzelnd an. „Ratte? Das ist doch kein Name! Wer nennt dich denn so?“

„Jeder“, war die gleichmütige Antwort. „Und wenn es ohnehin alle sagen, kann ich es auch selbst tun. Ratten sind schlau“, setzte der Betteljunge trotzig hinzu.

Aus den Erzählungen des Jungen, der unter der Einwirkung von Nahrung und Wärme recht gesprächig wurde, erfuhr Aryonna, dass das Winterquartier der Rebellen aus den Bergen gar nicht weit entfernt lag, und dass Ratte ein Späher und Spurenleser war. Zumindest hielt er sich selbst dafür, und es mochte wohl stimmen, dass die Krieger ihn in ihrer Nähe duldeten, weil er ihnen gelegentlich Botendienste leistete.

„Dann kennst du vielleicht auch ...“ Aryonna nannte zögernd den Namen ihres Vaters und hielt gespannt die Luft an.

„Käpt'n Alessandro? Klar, wer kennt den nicht“, sagte der Junge großspurig. „Im Moment haben sie kein funktionierendes Luftschiff, aber wenn es irgendjemand schafft, aus den Überresten der verunglückten Schiffe wieder eins flott zu kriegen, dann er. Doch sag mal …“ Mit einem Mal funkelten die Augen des Jungen Aryonna misstrauisch an. „Was willst du vom Käpt'n?“

Die Erleichterung darüber, dass ihr Vater am Leben und gesund war, hatte Aryonna einen Augenblick lang abgelenkt. Was sollte sie dem Jungen sagen, sollte sie sich als Tochter des Befehlshabers zu erkennen geben? Aber würde man ihr überhaupt glauben und sie zu ihrem Vater vorlassen? Während sie noch überlegte, schien der selbst ernannte Späher bereits eigene Schlüsse gezogen zu haben.

„Wenn du jemandes Mätresse werden willst, biste bei ihm falsch. Der Käpt'n nimmt sich nie 'ne Liebste. Der hat Frau und Kinder zu Hause, sagt man – obwohl das die meisten Männer nicht abhalten würde. Du könntest es bei einem von den anderen probieren, da kannste aber nicht wie 'ne Landstreicherin rumlaufen. Komm!“

Aryonna blieb keine Zeit mehr, den Jungen von dem Glauben abzubringen, sie wolle im Austausch für Schutz und Nahrung ihren Körper verkaufen. Wenn sie nicht ihre einzige Informationsquelle verlieren wollte, blieb ihr nichts anderes übrig, als ihm zu folgen.

Die flache, halb verfallene Holzhütte am Ufer eines kleinen Baches, zu der der Junge Ratte Aryonna führte, erschien ihr im ersten Moment wie aus dem Boden gewachsen zu sein. Dann jedoch erkannte sie, dass das Häuschen Räder hatte. Es war ein alter Marketenderwagen, neben dem in einigem Abstand ein mageres Pferd graste. „Verschwinde, habe ich gesagt!“ Die kreischende Frauenstimme, die aus der Hütte drang, ließ Aryonna zusammenfahren.

„Wenn du was zu essen willst, verdiene es dir. Gebettelt wird nicht bei der alten Marja!“ Der Junge jedoch huschte ungerührt hinein.

Wie alt die Frau war, der Aryonna wenig später gegenüberstand, vermochte sie nicht zu sagen. Krummgebeugt und dürr war sie, das dunkle Haar von grauen Strähnen durchzogen. Ihre Stimme glich dem Gekrächz einer Krähe, und wie ein Vogel neigte auch die Alte den Kopf erst zur einen Seite, dann zur anderen, während sie Aryonna aufmerksam beäugte.

„Was willst du im Rebellenlager?“, fragte sie. „Den Bauch voll und eine warme Lagerstatt, so wie alle?“

Aryonna trat einen Schritt zurück, um aus der Reichweite der Klauenfinger zu kommen, mit denen die Frau prüfend über ihre Kleidung, und ihr Gesicht strich.

„Ich muss den Kapitän sprechen, es ist sehr wichtig!“, erklärte sie und hoffte, dass ihre Stimme dabei fest klang. Die Alte jedoch lachte so heftig, dass ihre dürre Gestalt schwankte wie in einem plötzlichen Sturm.

„Den Kapitän will sie sprechen. Wichtig, soso! Und du denkst, dass jeder dahergelaufene Bettler einfach so ins Lager spazieren kann? Das haben andere vor dir probiert, glaube mir!“ Im Nu war die Alte ernst geworden. Aryonna gab sich Mühe, ihrem Blick standzuhalten.

„Wenn es tatsächlich so wichtig ist, wie du sagst, will die alte Marja dir einen Rat geben: Du scheinst schon eine Weile in den Bergen unterwegs zu sein, und da du bis hierher überlebt hast, bist du weder dumm noch schwach. Das Recht, den Kapitän zu sprechen, musst du dir verdienen, und das kannst du am besten, wenn du im Kampf deinen Mann stehst. Es haben schon Mädchen versucht, in Verkleidung der Rebellenarmee beizutreten – und mancher ist es gelungen.“

So kam es, dass Aryonna der Alten ihre Kleider, die der sehnigen alten Frau wohl passen mochten, als Bezahlung für Männerhosen, Wams und Fellumhang überließ. Die erhandelten Sachen waren verschlissen und nicht sauber, aber sie hielten warm. Aryonnas Kopf und ihr Nacken jedoch fühlten sich seltsam nackt und verwundbar an ohne den schweren dunklen Zopf, den die Marketenderin ihr mit einem kurzen, gnadenlosen Ruck abschnitt. „Den werd' ich behalten, vielleicht bringt er mir irgendwann ein paar Münzen ein. Schade, dass er nicht blond ist. Die feinen Damen aus den Küstenstädten geben ganze Vermögen aus, um ihre Haare aufzuhellen – blond wie die Hofdamen des Kaisers.“ Erneut brach die Alte in ein meckerndes Lachen aus. „Obwohl die seit Jahren keiner mehr zu Gesicht bekommen hat, genauso wenig wie den Kaiser selbst. Wer weiß, vielleicht sind sie längst alle tot.“

Doch der Krieg ging weiter, so oder so. Aryonna fragte sich in den kommenden Wochen wieder und wieder, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, dem Rebellenheer beizutreten. Sicher, sie war nicht mehr allein, und sie hungerte auch nicht. Die Tage waren angefüllt mit harter Arbeit, und die Männer stellten ihr kaum Fragen. Mit spürbarem Vorbehalt, aber ohne offene Feindseligkeit, hatten sie sie in ihrer Mitte aufgenommen, nachdem die alte Marja ihr das Losungswort verraten hatte, das sie benötigte, um ins Lager eingelassen zu werden. Sie ließ sich Yann nennen, brauchte aber darüber hinaus kaum etwas von sich preiszugeben. In den ersten Tagen hatte manch einer sie misstrauisch beäugt, besonders wenn sie sich bei der gemeinsamen Arbeit am beschädigten Rumpf eines Luftschiffes ungeschickt anstellte. Dann jedoch war sie zum Küchendienst eingeteilt worden, und die anderen fanden schnell heraus, dass sie selbst aus dem kärgsten Proviant – denn jetzt im Winter musste fast alles, was die Rebellen aßen, zuvor aus den Transporten der kaiserlichen Armee entwendet werden – recht schmackhafte Mahlzeiten zuzubereiten verstand. Bald war sie zum Lagerkoch aufgestiegen, und ab und an ernannte sie den Jungen Ratte, der stets in der Nähe des Lagers herumlungerte, zu ihrem Helfer. Auch das war bei ihren Kameraden zunächst auf Ablehnung gestoßen. Man warnte sie vor der alten Marja: „Die Leichenfledderin hat mehr von unseren Männern auf dem Gewissen als so mancher kaiserliche Soldat, und ihre Brut wird kaum besser sein“, hieß es. „Sobald einer auf dem Schlachtfeld liegen bleibt, stürzen sie sich auf ihn, und wenn er noch nicht ganz tot ist, helfen sie nach. Die klauen wie die Raben.“ Da aber gerade Rattes unbestrittenes Talent als Dieb bei der Nahrungsbeschaffung von Vorteil war, ließ man den Jungen schließlich gewähren.

Unter den geschickten Händen der Arbeiter nahm das Luftschiff mehr und mehr Gestalt an, und eines Abends brach der Kapitän mit einigen Männern zu einem Probeflug auf. Unter dem Jubel der Zurückbleibenden erhob sich das Schiff wie ein stählerner Greifvogel in die Lüfte, und Aryonna spürte die alte Sehnsucht in sich aufsteigen, als sie ihm nachsah. Während sie und der Junge Ratte zusahen, wie in der Abenddämmerung die letzten Vorbereitungen für den morgigen Großangriff getroffen wurden, hörte Aryonna in Rattes Stimme dieselbe Sehnsucht:

„Dich nehmen sie doch mit, oder? Kannst du nicht dafür sorgen, dass ich auch mitkomme?“

„Ich werd' mich hüten“, fuhr Aryonna den Jungen schärfer als beabsichtigt an. „Du bleibst schön hier!“ Nein, bei allem Fernweh: Ein Kind hatte an einem Kampfplatz nichts zu suchen.

„Du kannst mich nicht zwingen!“, begehrte der Junge auf. „Tu bloß nicht so, als hättest du mir irgendwas zu sagen. Sonst könnte ich den anderen ja auch etwas über dich erzählen. Was du unterm Hemd hast, zum Beispiel.“ Rattes Stimme hatte einen lauernden Unterton angenommen, und Aryonna sah den Jungen, der ihr längst zum Freund geworden war, erschrocken an. Das würde er nicht tun! Oder? Aber allein das Wissen, dass er es könnte – ob absichtlich oder nicht – ließ sie einlenken. Er hatte ja recht, sie hatte ihm im Grunde nichts zu befehlen. Hatte er denn, genau wie sie, sonst niemanden?

„Sag mal, stimmt es, was die Männer sagen?“, fragte Aryonna vorsichtig. „Dass die alte Marja in Wahrheit deine Mutter ist?“

„Phh!“ Der Junge spuckte verächtlich aus. „Meine Mutter ist tot.“

„Meine auch“, sagte sie versöhnlich.

Die Stimmung unter den Männern am Lagerfeuer war von einer lärmenden Ausgelassenheit, die Aryonna frösteln ließ. War es immer so vor einem Kampf? Feierten die Männer umso lauter, weil sie ahnten, dass dieser Abend für einige von ihnen der letzte auf dieser Welt sein würde?

„He, Yann“, rief einer leutselig und knuffte Aryonna gegen die Schulter. „Freuste dich auf morgen, oder haste Schiss? Haste daheim in deinem Dorf vielleicht schon eine Liebste, die sich die Augen nach dir ausheult?“

„Nee!“, fuhr Aryonna auf. „Darauf kann ich gut verzichten, Liebe bringt doch nichts als Ärger.“

Die Männer um sie herum lachten dröhnend: „So ein Grünschnabel! Noch keine Bartstoppel im Gesicht, aber will schon über die Liebe Bescheid wissen.“ Selbst der Kapitän, ihr Vater, stimmte mit in das Gelächter ein. Trotzig wandte Aryonna sich ab und rollte sich in ihre verschlissene Schlafdecke ein. Genauso hatte er auch bei seinem Besuch im Frühling über sie gelacht, hatte sie aufgezogen und nach der Liebe gefragt. Ihrer Mutter jedenfalls hatte die Liebe nur Armut und Tod gebracht, so viel wusste Aryonna. Und was bedeutete Liebe schon für einen Mann? Ihr Vater hatte Aryonna bisher kaum eines Blickes gewürdigt, nachdem man sie ihm als neuen Rekruten vorgestellt hatte. Weder ihr Gesicht noch ihre Stimme hatte er erkannt, und selbst als sie den Namen ihres Dorfes nannte, hatte Aryonna in seiner Miene vergeblich nach irgendeiner Regung gesucht. Kamen denn so viele junge Männer zu ihm, fielen sie so schnell und waren vergessen, dass einer mehr oder weniger keine Rolle mehr spielte? Hatte er keinen Gedanken übrig für die Familie, die er verlassen hatte? Wie so oft in den letzten Wochen musterte Aryonna den Kapitän aus den Augenwinkeln. Irgendwann würde sie ihm offenbaren müssen, wer sie war und was mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder passiert war. Doch würde es ihn überhaupt noch kümmern? Erinnerte er sich an jenen Abend, an dem er vom Frieden gesprochen hatte? Sie wusste es nicht. Schweren Herzens schloss sie die Augen. Ratte lag zusammengerollt neben ihr und rutschte, Wärme suchend, im Schlaf dichter und dichter an sie heran. Sie ließ ihn gewähren. Im Traum war sie wieder daheim, draußen vor ihrer Hütte, und sah einem kleinen Jungen zu, wie er übermütig mit der Ziege um die Wette tollte. Als sich das Luftschiff am nächsten Morgen aus dem frostigen Dunst erhob, der noch über den Bergwiesen lag, spürte Aryonna dieselbe Mischung aus Erwartung und Furcht wie am Abend zuvor. Sie hatte Ratte nicht davon abhalten können, sich ebenfalls an Bord zu schleichen, und die Männer waren viel zu beschäftigt, um viel Notiz von ihm zu nehmen. Jeder andere schien seinen Platz genau zu kennen. Während die Armbrust, mit der Aryonna mit wenig Erfolg das Schießen geübt hatte, sich in ihren Händen noch immer kalt und fremd anfühlte, schienen die Waffen, die die anderen Männer trugen, regelrecht mit ihren Eigentümern verwachsen zu sein. Ja, die Finger des Kapitäns umschlossen das mächtige Steuerrad, als sei das blankpolierte Holz lediglich eine Verlängerung seiner Hände. Seine Miene war reglos wie die steinernen Felswände, die vor ihnen aufragten, während er schweigend in den Morgennebel spähte. Wenn der Dunst sich erst verzogen hatte, würde es ein klarer Wintertag werden, wusste Aryonna – ein Tag, den man schön nennen könnte.

Sie waren erwartet worden. Anders konnte Aryonna es nicht erklären, dass die Stellung der kaisertreuen Soldaten, die sie angriffen, vor Geschäftigkeit nur so summte, kaum dass der erste Schuss gefallen war. Sie wirkte wie ein einziges, großes Lebewesen. Ein stählerner Koloss, der sein riesiges Maul aufsperrte, Geschützfeuer und mit Enterhaken besetzte Stahltrosse ausspie. Nur der Geschicklichkeit des Kapitäns war es zu verdanken, dass das Luftschiff keinen Volltreffer erlitt.

Später vermochte Aryonna nicht zu sagen, wie lange der ungleiche Kampf gedauert hatte. Irgendwie war es den Rebellen gelungen, dem drohenden Absturz zu entgehen und sich zurückzuziehen. Doch das Schiff war erneut schwer beschädigt, die Mannschaft bis auf einige Ausnahmen verwundet oder tot. Aryonna gehörte zu den wenigen, die unverletzt geblieben waren. Sie war nie dazu gekommen, ihre Armbrust abzufeuern. Stattdessen hatte sie, als der erste Kampfgefährte an ihrer Seite getroffen zusammensank, ohne nachzudenken die Waffe von sich geschleudert und war dem Verletzten zu Hilfe geeilt. Danach war der Strom derjenigen, die ihren Beistand brauchten, nicht mehr abgerissen. Der Junge Ratte und ein paar andere freiwillige Helfer hatten, ohne zu fragen, Aryonnas Anweisungen befolgt, und so hoffte sie, dass es ihr gelungen war, dem Tod zumindest einige seine Opfer abzuringen. Vielleicht war sie doch eine Heilerin. Nachdem das Luftschiff mehr schlecht als recht gelandet war, musste sich selbst der Kapitän eine Schusswunde behandeln lassen. Als Aryonna die Wunde ihres Vaters versorgte, war es ihr, als musterte er sie eingehender als sonst, doch sie hatte kaum Zeit, seinen Blick zu erwidern. Es gab noch so viele andere, die auf Hilfe warteten. Erst als sie halb ohnmächtig vor Erschöpfung am Feuer kauerte und ihr irgendjemand einen Kanten Brot in die Hand schob, kam Aryonna dazu, an den Jungen zu denken. Ratte, wo war er nur? Auf dem Schiff war er an ihrer Seite geblieben, um zu helfen, doch dann hatte sie ihn aus den Augen verloren. Auch unter den Verwundeten konnte sie ihn nirgends entdecken. War er am Ende während der harten Landung über Bord gegangen? Von den Männern, die Aryonna fragte, hatte ihn keiner gesehen, doch die machten nur wegwerfende Handbewegungen: Sie sollte sich keine Sorgen machen, dem kleinen Strauchdieb passierte schon nichts. Doch trotz lähmender Müdigkeit kam sie nicht zur Ruhe. Schließlich schlich sie sich hinaus, kämpfte sich gebeugt gegen den zunehmenden Schneesturm vor und fand den Weg zum einzigen Ort, an dem sie auf Unterstützung hoffen konnte. Ihre erste Hoffnung, den Jungen schlafend in Marjas Marketenderwagen vorzufinden, erfüllte sich nicht. Nein, die Alte hatte ihn nicht mehr gesehen, seitdem sie ihm vor ein paar Tagen dringend davor gewarnt hatte, sich freiwillig in den Kampf zu stürzen. Ihn jetzt in diesem Sturm zu suchen, wäre Wahnsinn, weigerte sich die alte Frau zunächst: „Er wollte nicht auf mich hören, also muss er zusehen, wie er zurechtkommt, basta!“

„Aber er ist dein Enkelsohn, nicht wahr? Blut von deinem Blut.“ Aryonna wusste selbst nicht, woher die plötzliche Gewissheit kam. Ihre Stimme war ruhig, doch ihr Blick zwang die keifenden Proteste der Alten nieder, bis Marja sich schließlich in ihren Fellumhang hüllte und Aryonna nach draußen folgte, um das Pferd anzuspannen.

„Ich hätte auf sie hören sollen“, denkt Aryonna mutlos. „Sie hatte Recht, wir setzen nur vergeblich unser Leben aufs Spiel.“ Ihre Erleichterung darüber, dass der Sturm tatsächlich nachgelassen hat, ist schnell von neuerlicher Angst verdrängt worden: Das Knacken des Eises, das sich unter den Rädern ihres Wagens bewegt, übertönt längst das Heulen des Windes. Sie müssen umkehren, wenn sie nicht in dieser unwirtlichen Landschaft umkommen wollen. Doch gerade als Aryonna sich mühsam auf dem Kutschbock aufrichtet, um die Zügel anzuziehen und das treue Pferdchen zum Einlenken zu bringen, sieht sie es: Es ist nur eine kleine Erhöhung inmitten des Schnees, die ein verschneites Grasbüschel hätte sein können – könnte Aryonna nicht den Lauf der Armbrust erkennen, der daraus emporragt. Sie hatte den Kopf geschüttelt, als Ratte die Waffe anhob, die sie selbst achtlos beiseite geschleudert hatte, um sich an Bord des Luftschiffes um die Verletzten zu kümmern. Sie war viel zu schwer für ihn, und es würde wohl noch Jahre dauern, bis er sie richtig spannen, geschweige denn damit schießen konnte. Dennoch hat er die Waffe nicht mehr aus der Hand gelegt, hat sie selbst dann noch bei sich getragen, als er hilflos im Schnee umherirrte und schließlich vor Erschöpfung zusammensank. Doch er kann noch nicht lange hier gelegen haben. Den Göttern sei Dank, es ist noch Leben in ihm, stellt Aryonna fest, als sie unter der steifgefrorenen Kleidung seinen Herzschlag ertastet. Sie hüllt ihn in ihren eigenen Umhang und trägt ihn zum Kutschbock, wo er – so hofft sie – zwischen ihr selbst und der Alten sitzend schon ein wenig Wärme bekommt, bis sie es zurück ins Lager schaffen. Doch sie sind noch nicht weit gekommen, als ein neuerliches Knacken, lauter und schärfer als zuvor, wie ein Schuss die Nacht durchdringt. Unerbittlich neigt sich der Wagen zur Seite, und unter den Rädern dringt schwarzes Wasser hervor. Das Pferdchen wiehert und bäumt sich auf, doch es gelingt ihm nicht, den Wagen aus dem Eisloch zu zerren, das schnell größer wird. Aryonna ist vom Kutschbock gestolpert, hat den Jungen über ihre Schulter gelegt, doch schon spürt sie, wie eisiges Wasser in ihre Stiefel dringt. Auch die Alte ist vom Bock gestiegen, hat von irgendwoher eine Axt, mit der sie sich an der Deichsel zu schaffen macht, um den Wagen loszuschlagen. Der Wagen ist verloren, vielleicht aber können sie das Pferd noch retten. Endlich gibt das Holz unter ihren Schlägen nach. Schon macht sie einen Schritt zur Seite, doch da bricht auch unter ihr das Eis. Aryonna gelingt es gerade noch, auf Knien liegend, den Arm der alten Frau zu packen, die binnen weniger Augenblicke in der schwarzen Tiefe zu versinken droht. Aryonna schwankt unter der doppelten Last. Eben noch hielt sie Marjas Arm, jetzt ist es nur das Handgelenk. Wenn sie mit beiden Händen zupacken könnte – doch dann müsste sie erst den Jungen loslassen.

„Lass … mich. Nimm … das Kind. Das Pferd …“ mit einem Ruck hat sich die Alte von Aryonnas Hand gelöst. Einen Augenblick lang sieht Aryonna noch ihr Gesicht, bevor es vom dunklen Wasser verschlungen wird. Aryonna taumelt zurück. Keuchend richtet sie sich auf, schultert den noch immer reglosen Jungen und stolpert die wenigen Schritte zu dem Pferd, das treu stehengeblieben ist und sich willig den Jungen auf den Rücken laden lässt. Weiter geht es schwankend, Schritt für Schritt, doch irgendwann knicken die Hinterbeine des Pferdes ein. Einen Moment lang versucht es mit zitternden Flanken, sich aufzurichten, dann geben auch die Vorderbeine nach, und es sinkt zu Boden. Aryonna lauscht in die Dunkelheit, es ist völlig still. Haben sie das verräterische Eis hinter sich gelassen? Sie müsste den Jungen nehmen, müsste weitergehen. Aber als sie versucht, ihn vom Rücken des Pferdes zu heben, das sie mit seinen dunklen Augen scheinbar verständnisvoll ansieht, wollen die Füße ihr nicht mehr gehorchen. Ein paarmal noch versucht sie aufzustehen, doch irgendwann lässt sie sich nur gegen den am Boden ausgestreckten Bauch des Pferdes sinken, zieht den Jungen zu sich herab und bettet ihn zwischen sich und den noch warmen Pferderumpf. Ihr ist, als habe er sich unter ihren Händen bewegt. Vielleicht haben die Männer im Lager ja ihr Verschwinden bemerkt und suchen sie. Sie hat getan, was sie tun konnte. Was eine Heilerin tun muss.

Es ist ein frostklarer Morgen, so still, als habe es nie einen Sturm gegeben. Aber auch der gestrige Tag war schön gewesen – heiter und sonnig, und doch angefüllt mit Leid und Tod. Binnen eines Tages hat Kapitän Alessandro die Hoffnung auf einen erfolgreichen Feldzug ebenso begraben müssen wie viele seine Kameraden. Es war ihre letzte Hoffnung. Sie sind nicht mehr genug Männer, um das Luftschiff wieder klarzumachen und einen neuen Vorstoß zu wagen. Und dennoch, nach all dem Unglück, ist es das rätselhafte Verschwinden des Rekruten Yann, das Kapitän Alessandro am meisten schmerzt. Er versteht selbst nicht wieso, doch er ahnt, dass der Junge, der nicht schießen konnte, aber wusste, wie man eine Wunde versorgt, ein Geheimnis verbarg. Nun wird er es vielleicht nie mehr lüften können. Während der Kapitän seine verbliebenen Männer mit barschen, verbissenen Befehlen wieder und wieder zur Suche antreibt, schüttelt er innerlich den Kopf über sich selbst.

Vielleicht werde ich alt und sehe Gespenster, denkt er. Aber als der junge Rekrut gestern seinen verwundeten Arm verband, hätte er schwören können, dass es in seinen Augen blau aufgeblitzt hat.

Kaum eine Stunde später hat der Kapitän Gewissheit: Die Männer haben die Reste des verunglückten Marketenderwagens gefunden und nicht weit entfernt den steif gefrorenen Leib des Pferdes. Sie sind zu spät gekommen. Die Augen so blau wie nur ein anderes Augenpaar, das der Kapitän je gekannt hat, starren blicklos in den bleichen Winterhimmel. Wie hat er so blind sein können, nicht zu durchschauen, dass jenes schmale, makellos glatte Gesicht das Antlitz eines jungen Mädchens ist? Wochenlang hat seine eigene Tochter bei ihm und seinen Männern gelebt. Doch er hat sie nicht erkannt, hat sie kaum eines Blickes gewürdigt – ebenso wenig wie den Betteljungen, der ihr wie ein Hund folgte. Der Junge jedoch lebt. Selbst als ihre Kräfte schwanden, hat Aryonna ihn mit ihrem eigenen Körper bedeckt und ihn so vor dem Erfrieren bewahrt. Auch später, als Aryonna im Lager aufgebahrt liegt, weicht das Kind nicht von ihrer Seite. Mit vor Angst geweiteten Augen schaut es zu Alessandro auf, als er fragt:

„Wusstest du es?“

„Dass sie ein Mädchen ist? Ja.“ Der Junge nickt zögernd.

„Und sonst? Hat sie dir irgendetwas von ihrer Familie erzählt?“

„Ihr Mutter ist tot, sagte sie“, flüstert der Junge. „Sie hatte noch einen Bruder, glaube ich. Aber der ist auch tot.“

Alessandro muss die Augen schließen, um sich gegen den plötzlichen Schwindel zu wappnen, der ihn überfällt. Seine Frau, tot! Seine Kinder, die den Frieden kennenlernen sollten … Er hatte geglaubt, in den Bergen seien sie sicher. Hatte sich vorgegaukelt, sie würden auf ihn warten, wann immer er nach Hause kam. Was für ein Narr war er doch!

„Oh, es ist alles meine Schuld!“ Das verzweifelte, atemlose Schluchzen des Jungen durchbricht das Schweigen. „Ich wollte doch nur ein Krieger sein! Aber dann bin ich über Bord gefallen und habe mich verlaufen. Irgendwann konnte ich nicht mehr weitergehen, doch als ich aufgewacht bin, lag ich neben dem Pferd, und sie war da. Ich wollte sie wärmen, aber das nützte nichts, mir war ja selbst so kalt!“

Alessandro sieht den Jungen an: Mager ist er und schmutzig, verlaust und diebisch, und niemand nennt ihn je anders als Ratte. Dennoch ist er ein Kind. Der Junge windet sich unter dem prüfenden Blick des Mannes – des Anführers, den er in Alessandro sieht, und dieser schämt sich mehr als je zuvor.

„Deine Schuld ist es nicht, höchstens meine“, murmelt er.

„Dann lassen Sie mich bei Ihnen bleiben und kämpfen lernen?“ Den hoffnungsvollen Ausdruck, den das Gesicht des Jungen angenommen hat, kann Alessandro kaum ertragen. Nein, es kann nicht so weitergehen wie bisher. Er kann nicht zulassen, dass noch mehr Leben in sinnlosen Kämpfen verschwendet werden. Es muss einen anderen Weg geben. Ein Gedanke beginnt, in Alessandros Kopf Gestalt anzunehmen. Kräftig ist der Junge nicht, denkt er. Aber flink und aufgeweckt. Er wäre ein guter Spion.

„Sag, bist du schon einmal in einer Stadt gewesen?“, fragt er. Der Junge schüttelt den Kopf.

„Aber meine Gro... die alte Marja wollte im Frühjahr in Richtung Hauptstadt ziehen, um Handel zu treiben und Neuigkeiten zu erfahren“, ergänzt er hoffnungsvoll. „Sie meinte, man müsse endlich die Wahrheit über den Kaiser herausfinden.“

Alessandro nickt. Auch die Alte hat er wohl falsch eingeschätzt: Mürrisch und eigennützig mag sie gewesen sein – dumm war sie nicht.

„Ja, das müssen wir“, sagte er.