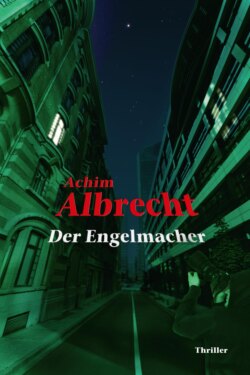

Читать книгу Der Engelmacher - Achim Albrecht - Страница 7

II.

ОглавлениеEs war mehr als sechzig Jahre her und es herrschte Krieg, als der Todesengel seine ersten Schritte machte, die in Richtung seines späteren Berufs wiesen. Es sollte eine Berufung werden, aber das wusste damals noch keiner. Noch nicht einmal der Todesengel selbst. Und als er es wusste, durfte er das Wissen mit niemandem mehr teilen. Nicht mit den Lebenden jedenfalls.

Damals war er acht Jahre alt, ein hoch aufgeschossener Junge mit schmalem Gesicht und verschorften Knien, der auf den Namen Viktor hörte. „Viktor“ war ein beinahe revolutionärer Name, anmaßend und ganz aus der Zeit gefallen. Andere Eltern nannten ihre Kinder Ernst, Adolf oder Rudolf. Sie entschieden sich für zukunftssichere, deutschtreue Namen, die einen goldenen Glanz ausstrahlten. „Viktor“ war ein rückwärts gerichteter Name, im besten Falle römisch, eine Bezeichnung für „Sieger“, obwohl jedes Kind wusste, dass die Römer ihre Siegeszüge einer bodenlosen Dekadenz opferten und jetzt die Zeit der Arier angebrochen war. „Viktor“ war eine Hypothek von Namen, nicht gerade entartet, aber antiquiert und für einen Jungen mit Ambitionen unbrauchbar.

Es war jedermann in dem kleinen Dorf klar, dass aus Viktor einmal ein Ingenieur werden würde. Ingenieure betrieben geadelte Handwerkskunst. Sie waren Arbeiter der Faust und des Kopfes, Zwillingsgeburten, die Deutschland zu neuer Größe erheben würden. Viktor hatte einen flinken Verstand, den er fest in seinem Kopf einschloss. Wenn er bastelte und Zeichnungen anfertigte, sah er verdrießlich aus. Er war kein unbeschwerter Junge, sondern ein Erwachsener in der Kutte eines Kindes, wie sein Vater zu bemerken pflegte.

Dieser Viktor also war ein wesentlicher Bestandteil des dörflichen Kinderlebens. Blanke Beine rannten über staubige, ungeteerte Straßen. Der Verkehr bestand aus Pferdefuhrwerken und Traktoren, die tiefe Furchen in die unbefestigten Feldwege drückten. Der Krieg kam über die Volksempfänger in die Wohnzimmer. Er berichtete von Heldentaten, von Eroberungen und der Überlegenheit der germanischen Rasse. Er eilte von Deutschland weg, entfernte sich in riesigen Sprüngen und verklärte sich zu einem stolz glühenden Epos, bevor er mit Macht zurückkehrte und das Vaterland mit unerwünschter Aufmerksamkeit überschüttete.

Viktor war zu dieser idyllischen Zeit der Spieleerfinder der Kinderschar. Man spielte Soldat, man spielte Autorennen, man spielte Verstecken. Viktor aber stand mit einem Ast in der Hand vor einer Sandkuhle und zeichnete den Ablauf eines namenlosen Spiels, das er alsbald in die Gemüter der anderen Kinder verpflanzte. Es gab Rollenspiele und komplizierte Anweisungen. Es gab Würfelspiele nach ausgefeilten Regeln und alles funktionierte. Nicht ein einziges Mal wurde Viktors Kompetenz infrage gestellt. Die älteren Jungen standen um ihn herum und studierten sein verdrossenes Gesicht während der Zeichenphase. Immer wenn Viktor mit einem Aufseufzen sein Aststück weglegte und ein Hauch von Zufriedenheit seine jugendlichen Züge glättete, kam Bewegung in die übrigen Kinder. Sie tuschelten und mutmaßten, traten unruhig von einem Bein auf das andere und waren begierig, das neue Spiel aus dem Sand in die Realität zu katapultieren. Viktor enttäuschte sie nie. Er hatte nur eine Bedingung. Alle mussten mitspielen dürfen. Das brachte ihm die Zuneigung der Mädchen ein.

Eines der Mädchen war Hedwig. Sie entstammte einem Bauernhof, der zu den größeren der Gegend gehörte. Hedwig roch nach dicken, gewachsten Zöpfen, nach Milchwirtschaft und Kartoffeln und nach Kernseife. Sie war ein rotbackiges, blitzblankes Ding, das noch nicht zur Schule ging. Hedwig verehrte Viktor und sie tat es nicht heimlich, sondern mit erstaunten Augen und perfekt aufgefädelten Milchzähnen.

Hedwig hatte ein Kaninchen, an dem sie ebenso sehr hing wie an Viktor. Sie transportierte es in einem Flechtkorb, den sie mit einem roten Tuch abdeckte, das mit weißen Herzen übersät war. Hedwig schleifte den Korb mehr als sie ihn trug. Er schlug gegen ihre stämmigen Beinchen und sorgte für spöttische Bemerkungen der anderen Kinder. Er brachte ihr den Rufnamen „Rotkäppchen“ ein. Hedwig blieb unbeirrt. Für sie zählte nur, was Viktor sagte, Viktor mit seinem Zauberast, mit dessen Hilfe er magische Spielanleitungen in den Sand malte. Und Viktor war ein vollendeter Kavalier. Im Normalfall reagierte er unwirsch, wenn ihn eines der Kinder beim Komponieren neuer Spielideen störte. Wenn die kleine Hedwig allerdings mit ihrem vorwitzigen Zeigefinger auf eine seiner unvollendeten Zeichnungen wies und aufgeregt herausplapperte, legte er sorgsam seinen Schreibast beiseite und ging in die Hocke. Er nahm sich immer die Zeit, das schlappohrige Kaninchen im Korb zu begutachten und Hedwig ermunternd zuzunicken. Dann fasste er das Mädchen an den Oberarmen und erklärte in ernstem, geduldigem Ton, was er gerade tat. Er erklärte es nur für Hedwig. Anschließend nahm er seine Tätigkeit wieder auf, ohne die anderen eines Blickes zu würdigen.

Die ungewöhnliche Freundschaft der beiden Kinder überdauerte auch die unglückliche Phase mit Frau Schneider. Frau Schneider war eine Naturerscheinung. Sie verfügte über eine imposante, ausladende Figur und eine durchdringende Stimme mit schrillen Ansätzen zur Hysterie. Viktor hörte einmal seinen Vater sagen, Frau Schneider sei eine „fette Aster“. Viktor rätselte, was an diesen langstieligen Blumen mit ihren eleganten Strahlenkränzen „fett“ sein mochte. Ein Lexikon verriet ihm, dass Astern zu der Gattung der Korbblütler gehörten. Das war alles.

Einer der älteren Jungen, dem er die rätselhafte Bemerkung seines Vaters zutrug, war sich sicher, dass der Vater „fette Atzel“ gesagt haben musste. Was eine „Atzel“ war, konnte allerdings auch er nicht erklären. Erst der Naturkundelehrer schaffte Abhilfe. Auf die Frage, was eine „Atzel“ sei, antwortete er, dies sei ein umgangssprachlicher Ausdruck für einen heimischen Vogel, die Elster. Viktor gab sich einstweilen zufrieden. Er hatte bislang nur von diebischen Elstern gehört. In seinen Augen waren Elstern auch nicht wirklich fett. Es waren nach seinem Dafürhalten pralle, lackschwarze Vögel mit prachtvoll dekorierten Schwanzfedern und aufmüpfigen Knopfaugen. Sie hatten auch keine Ähnlichkeit mit Frau Schneider, denn Frau Schneider war fett. Daran bestand kein Zweifel.

Zu dem Sandsteinhaus der Schneiders gehörte ein Rasen. Nicht viele Dorfbewohner konnten sich einen Rasen leisten. „Zierrasen“ war ein Wort, das noch erfunden werden musste. Die Schneiders konnten sich diesen Rasen, der nichts als Rasen sein durfte, nur leisten, weil ihnen der einzige Steinbruch der Gegend gehörte. Damit gehörten sie zu den Neureichen und Neureiche brauchten Rasen. Kaninchen liebten Rasen, der mit Löwenzahn bewachsen war und Hedwig liebte ihr Kaninchen. Es war nur folgerichtig, dass Hedwig ihr Kaninchen aus dem Korb hob und auf die saftige Löwenzahnwiese setzte.

Frau Schneider hatte einen ausgeprägten Sinn für Eigentum. Weitaus weniger Sinn hatte sie für Kaninchen und impertinente, kleine Mädchen. Sie stapfte mit vorgereckter Leibesfülle aus dem Haus, aus voller Kehle zeternd und richtete ihren Medusenblick auf Kind und Haustier. Mit biblischem Zorn sprach sie Verbote aus und belegte jede weitere Zuwiderhandlung mit den drakonischsten Strafen.

Es kam, wie es kommen musste. Kleinen Mädchen war damals wie heute eine Art angeborener Trotz zu eigen. Sie hatten ihre eigene Vorstellung von Gerechtigkeit und den Grundbedürfnissen von Kaninchen.

Ein Bauer, der sein nahe gelegenes Feld pflügte, erzählte bei einem Bier in der Dorfkneipe, dass er das Mädchen mit den braunen Zöpfen mit untergeschlagenen Beinen auf der Wiese vor dem Haus der Schneiders sitzen sah. „Sie hatte einen Korb dabei und sprach mit ihrem Kaninchen“, sagte er und nahm noch einen Schluck Bier. Man kannte Hedwig im Dorf. Sie war ein Kind, das man gerne haben musste. Nach den Erinnerungen des Bauern kam Frau Schneider wie eine Furie aus dem Haus gestürzt. Verstehen konnte er nichts, aber er glaubte gesehen zu haben, dass Frau Schneider auf das Kaninchen eintrat, bis es sich nicht mehr bewegte. Anschließend habe sie das leblose Tier gepackt und in den Korb des Mädchens gestopft, bevor sie die Kleine an ihren Zöpfen vom Grundstück schleifte und wie einen Sack Abfall auf den Weg warf. Anfangs habe sich das Mädchen noch gesträubt, dann habe es aber ganz stillgelegen. Viel zu still.

Eine alte Frau war die Erste, die an Hedwig vorbeikam. Sie sagte, das Mädchen habe überall Abschürfungen gehabt. Man habe unter all dem Dreck und dem Blut nicht erkennen können, was der Kleinen genau fehle. Das Kind sei bereitwillig aufgestanden. Es habe ein totes Kaninchen in den Armen gehalten. Gesprochen habe es nicht. Nur gestarrt. Mit einem unheimlichen Gesichtsausdruck gestarrt. Hedwig habe nur ein einziges Mal einen Laut von sich gegeben. Sie habe es getan, als die alte Frau versuchte ihr behutsam das Kaninchen aus den Fäusten zu entwinden. Da habe sie geschrien. Einen schrecklichen Schrei. Lang gezogen und voller Verzweiflung. Dann sei sie wieder in ihr starrendes Schweigen zurück verfallen.

Hedwig redete nie wieder. Viktor wurde ihr Sprachrohr.

Er wurde es Frau Schneider gegenüber. Für die Schilderung des Ablaufs der Ereignisse sollte man besser von Elfriede sprechen. Das war der Vorname von Frau Schneider. Wenn man sich so nahe kommt wie der Knabe Viktor und Frau Schneider, ist es angebracht, die besondere Nähe, die beide zueinander entwickelten, dadurch zu betonen, dass man Vornamen benutzt.

Die Zwiesprache der beiden begann mit kleineren Ärgernissen rund um das Anwesen der Schneiders. Begonien und Stiefmütterchen gingen über Nacht ein, ein Unbekannter schoss mit einer Steinschleuder auf die Scheiben des Hauses und Elfriede Schneider litt unter rätselhaften Anfällen von Brechdurchfall. Kurz bevor die Krankheit ausbrach, glaubte sie bemerkt zu haben, dass sich jemand an den Lebensmitteln in ihrem Vorratsschrank zu schaffen gemacht hatte. Wahrscheinlich hatte sie sich jedoch getäuscht. Ebenso getäuscht wie mit ihrer Vermutung, der gleiche Jemand habe das Vorhängeschloss der rückwärtigen Tür ausgehebelt und nur notdürftig wieder eingehängt. Ihren eigenen Angaben zufolge hatte Elfriede Schneider nur einen leichten Schlaf. In einer der Wachphasen habe sie einen Schatten am Fußende ihres Bettes wahrgenommen. Es sei der Schemen eines kleinen, schmalen Menschen gewesen. Sie habe gerufen, nachdem sie sich von ihrem Schock erholt hatte, aber der Schatten habe keine Antwort gegeben. Er habe nur da gestanden Sie habe den Eindruck gehabt, der Schatten beobachte sie. Ihr sei der Angstschweiß ausgebrochen und ihr Herz habe so wild geschlagen, dass sie es mit ihrer Hand umklammern musste. Ansonsten sei sie vollkommen bewegungsunfähig gewesen. Schließlich sei es ihr gelungen tief Luft zu holen und für einen Augenblick die Augen zu schließen. Als sie die Augen wieder aufgeschlagen und um sich gespäht habe, sei der Schatten verschwunden gewesen. Danach habe sie endlich das Licht anschalten können. Niemand sei im Haus gewesen. Nur das Schloss zur rückwärtigen Tür habe sie beschädigt vorgefunden.

Elfriede Schneider vertraute sich in dieser Angelegenheit einer Freundin unter dem Siegel tiefster Verschwiegenheit an. Elfriede hatte nicht viele Freundinnen. Eigentlich nur eine Einzige. Sie war zugleich ihre beste Freundin und arbeitete im Dorfbäckerladen, der auch Butter, Fahrradschläuche und Wäscheklammern führte. Diese Freundin nun hatte sich als solche qualifiziert, weil sie über ein ängstliches Frettchengemüt verfügte und die Führungsrolle von Elfriede bedingungslos anerkannte. Elfriede warf voluminöse Schatten und die Verkäuferin war zufrieden mit ihrem Schattenplatz und den herablassenden Brosamen, die Elfriede ihr zukommen ließ. Manchmal wandte sich Elfriede Rat suchend an sie. Das geschah nicht oft, aber wenn es geschah, schien für die Verkäuferin die Sonne des Schneider’schen Wohlwollens und sie suhlte sich bereitwillig darin.

Es geschah das, was der stocksteife Dorflehrer noch jahrelang bedeutsam eine „Katharsis“ nannte. Die Chronistenpflicht der krisenhaften Zuspitzung der Ereignisse übernahm unfreiwillig die Backwarenverkäuferin, denn der engwinklige Kramladen war zugleich auch der Umschlagplatz für Klatsch und Tratsch jeder Art, den die Verkäuferin aus den Mündern ihrer Kunden sog, in ihrem Kopf verwirbelte und als angereichertes Konstrukt in die Hirne der nächsten Käufer hineinblies. Die Geschichte Elfriedes war ein über Monate unangefochten an der Spitze des Dorfklatsches waberndes Gespinst von Ungeheuerlichkeiten, das man nach Belieben blähen und dehnen konnte, bis es Ausmaße annahm, die jede Form von Sensationsgier befriedigte.

Dank der Verkäuferin mit dem schnüffelnden, alle Ecken ausforschenden Frettchengemüt war allenthalben bekannt, dass Elfriede Schneider ihren Mann, einen braven Frontsoldaten mit Namen Joseph, so sehr vermisste, dass sie ihr Heil in der Nahrungsaufnahme suchte und alsbald an dem gewachsenen Umfang ihrer Oberschenkel und der lappigen Bauchschürze, die gleich unterhalb des Halses zu beginnen schien, ihre Sehnsucht in Zentimetern und Fettgehalt ihres weißen Fleisches messbar wurde. Der örtliche Bäcker, der zugleich der Vorsteher des Bahnstellwerkes war, ein Mann mit buschigen Augenbrauen und kräftigen Unterarmen, nahm sich Elfriedes an. Er war aus fadenscheinigen Gründen vom Wehrdienst befreit und leistete seinen Solidaritätsbeitrag an der Heimatfront. Am liebsten leistete er ihn zwischen den feisten Schenkeln von Elfriede, bis ihr Doppelkinn unter ihrem Kreischen erbebte und sich zwei Fleischmassen, eine männliche und eine weibliche, wieder voneinander trennten. An solchen Tagen buk der Bäcker, der auch eine Konditorenlehre abgeschlossen hatte, ein krapfenähnliches Fettgebäck, das er mit einer Zitronenglasur und Liebesperlen überzog. Die Krapfen waren eine Vollzugsmeldung für das gesamte Dorf. Man freute sich auf den Verzehr als Folge des nebenehelichen Verkehrs und auch der Frontsoldat Joseph erhielt sein Scherflein in Form eines liebevoll gepackten Paketes von seiner geliebten Elfriede.

Es hätte alles gut sein können, wenn die frettchengemütige beste Freundin von Elfriede nicht darauf bestanden hätte, das Schemengeschöpf am Bettpfosten von Elfriede sei der gramgebeugte, vielleicht aber auch rachedurstige Geist des gehörnten Ehemannes Joseph, der seit einiger Zeit als in Russland verschollen galt. Mit blanken Augen und gespitztem Mund führte die Verkäuferin als Beweis an, dass der beobachtende Schatten bewegungslos, dünn und schmächtig von Statur gewesen war. Man wisse doch, führte sie raunend aus, wie sich die russische Kälte auf den menschlichen Leib auswirke, wenn man kein Bolschewik war. Glied um Glied fror ein, der Körper schrumpfte. Väterchen Frost sog das Mark aus den Knochen. Das Rückgrat beugte sich. Die Fettreserven schmolzen. Musste sie noch mehr sagen?

Elfriede orderte eine Buttercremetorte und gab sich mit einer Kanne Kaffee-Ersatz einer einsamen Vergangenheitsbewältigung hin, die damit endete, dass sie den veritablen Bäckermeister nicht mehr in die Nähe ihres Ehebettes vordringen ließ. Tatsächlich hatte sie sich schweren Herzens und dem Ruf der Pietät folgend dazu entschlossen, ihn überhaupt nicht mehr vordringen zu lassen.

Das ganze Dorf nahm auf seine Art Anteil an dem kummervollen Schicksal von Elfriede Schneider, der Ehebrecherin und Kaninchenmörderin. Manche mit Spott, andere mit einer grimmigen Genugtuung und wenige aus echter Sorge um Elfriede. Das Mitgefühl war in jenen Kriegsjahren nur noch eine dünne Krume, unter der der blanke Stahl des eigenen Überlebens hervorschimmerte. Jede Familie hatte Verluste zu beklagen, viele Söhne waren von der Front verschlungen worden. Der Tod schickte seine Gehilfen von Haus zu Haus.

Was die Episode mit Elfriede davon unterschied, waren die Zutaten der Geschichte. Saftige, pralle Zutaten in einer Zeit, die zwischen Propaganda und Dürre schwankte. Nach den wenigen gesicherten Aussagen des Dorflehrers, bereinigt um die Übertreibungen der besten Freundin Elfriedes, muss sich in einer ruhigen Nacht ohne Fliegeralarm eine Tragödie abgespielt haben.

Elfriede schien mit dem Verzehr der Buttercremetorte, zu deren Erwerb sie wegen ihrer Beziehungen keine Lebensmittelkarten verwenden musste, wieder stabilisiert zu sein. Auf schweren Beinen begab sie sich in einer mondlosen Nacht zu Bett. Wahrscheinlich betete sie noch für das Seelenheil ihres Mannes und ihre Witwenrente, die ihr den Weg in ein gesichertes Buttercremetortenparadies ebnen sollte. Mitten in der Nacht weckte ein Scharren und Schaben sie aus dem Schlaf. Fremdartige Laute krochen die Holztreppe empor und ein flackerndes Licht warf unruhige Schatten.

Elfriede glaubte nicht an übernatürliche Mächte. Sie glaubte an die heilende Macht der Nahrung, an den beruhigenden Einfluss von Eigentum und ein wenig auch an die Liebe, wenn sie zu allen anderen guten Dingen hinzukam. Sie glaubte, was sie sah. Und sie hatte den Schatten ihres im Russlandfeldzug erfrorenen Mannes gesehen, wie er sie forschend vom Fußende ihres Ehebettes aus betrachtete. Eine elende, geschrumpfte Männergestalt, die die Befleckung seiner Ehre nicht ertragen konnte, die sich zum Erfrieren nicht auch noch Hörner aufsetzen lassen wollte. Elfriede hatte es gesehen und es hatte sie zutiefst erschreckt. Sie hatte ihre Konsequenzen daraus gezogen und Abbitte geleistet. Sie war zum ersten Mal seit Jahren mit aufrichtig bereuender Seele in die Kirche gegangen und hatte Kerzen angezündet. Mehr Kerzen als nötig gewesen wären, um die Heiligen zu besänftigen. Mehr Kerzen als notwendig, um den Heiligen abzuhandeln, sie vor dem umhergetriebenen Geist ihres verschollenen Mannes zu schützen. Für Heilige war das weiß Gott keine schwierige Aufgabe. Heilige taten den lieben langen Tag nichts anderes.

Außerdem hatte Elfriede noch Geld in den Opferstock gelegt. Zugegebenermaßen nicht viel Geld, aber sie hatte in ihrem Herzen beschlossen, weit mehr zu opfern, wenn die erste Gabe nicht ausreichen würde, weil die an den Himmel gerichteten Wünsche in Zeiten des Krieges inflationär waren und einer deftigeren finanziellen Grundlage bedurften, um zu den richtigen Himmelshelfern vorzudringen. Wer wusste das schon. Im Krieg war alles anders. Elfriede war sich sicher, dass der Himmel ihre guten Beweggründe erkennen und honorieren würde. Zu guter Letzt hatte sie noch die Manneskraft des Bäckers gegen die zart schmelzende, aber seitensprungneutrale Buttercremetorte eingetauscht. Elfriede war moralisch gerüstet.

Und dann rief eine schwache, gedehnte Stimme ihren Namen. Es war ein zitternder Laut, vorwurfsvoll und sehnsüchtig. Er schlang sich die hölzerne Stiege empor, tastete an den Wänden entlang und brach sich in den Winkeln des oberen Stockwerks. Nichts anderes war zu hören. Elfriede erschauerte und tastete nach dem Beil, das sie aus Vorsicht nach der Nacht der ersten Erscheinung neben ihrem Bett deponierte hatte, falls die Heiligen überarbeitet und zu ihren Gebeten noch nicht vorgedrungen waren.

Dann wieder dieses Scharren, das das Rufen vor sich hertrieb. Elfriede glaubte sich an den Schritt zu erinnern. Es war der Tritt des Steinbruchbesitzers, der Schritt ihres Josephs, verhalten und schlurfend zwar, wie es sich für einen in Russland erfrorenen und ausgemergelten Leichnam gehörte, aber unverwechselbar. Elfriede presste das Beil gegen ihren Busen. Man hatte so manches von Geistern gehört. Man hatte gehört, dass sie an den Ort kamen, der ihnen am meisten vertraut war. Man hatte gehört, dass sie arme Seelen waren, die nur ihren Frieden fanden, wenn man ihrem Willen entsprach. Man hatte so vieles gehört. Elfriede gelang es nicht, das Rauschen ihres Blutes zu besänftigen und zu einem klaren Gedanken zu kommen. Sie hörte das Rufen, das beständig näher kam. Sie spürte die Seelenlosigkeit in der zitternden Stimme, die für einen lebendigen Mann zu hoch, für ein Gespenst jedoch gerade richtig zu sein schien.

Elfriede war eine temperamentvolle Frau von aufbrausendem Gemüt. Sie hatte für Joseph getan, was möglich war. Sie hatte ihn sogar den Himmelsmächten anempfohlen. Er gehörte nicht mehr in dieses Haus. Nicht in diesem Zustand. Elfriede hob das Beil.

Was weiter geschah, kann nur bruchstückhaft rekonstruiert werden. Am wahrscheinlichsten stand der Besucher auf den untersten Treppenstufen. Ein alter Armeemantel war um seine zwergenhaft kleine Gestalt geschlungen. Die genagelten Stiefel schlurften über den Boden. Ein unförmig ballonartiger Kopf ruhte auf schmalen Schultern. Er war eine krude ockerfarbene Maske mit geschnitzten Gesichtszügen. Aus dem Kopf loderte eine Flamme. Die Hirnschale war abgehoben. Der Besucher grinste.„Elfriede“, rief eine zittrige Stimme. Arme ohne Hände tasteten das Geländer entlang.

Wir müssen annehmen, dass es um Elfriede zu diesem Zeitpunkt bereits geschehen war. Ihre geistige Gesundheit war in jenen Momenten auf dem Weg, sich von ihr zu verabschieden. Es muss der Zeitpunkt gewesen sein, in dem Elfriede mit einer berserkerhaften Anstrengung ihr Nachtgewand zerriss und ihrer Fleischesfülle die volle Freiheit gewährte, bevor sie sich auf das Wesen stürzte, das einmal ihr geliebter Mann gewesen war. Wir wissen nicht, was sie rief, aber wir können sicher sein, dass sie nicht lautlos über den gespannten Draht stürzte und dabei mit einem unabsichtlichen Hieb den Kopf des Besuchers spaltete.

Was wir wissen, ist, dass sich eine zähe orange Masse aus dem Schädel löste und auf den aufgedunsenen Leib der Gestürzten fiel. Dann schrie Elfriede. Sie schrie, während der Besucher mit dem zerstörten Schädel weiter nach ihr rief. Sie schrie wegen des Schmerzes, den ihre gebrochene Hüfte ihr verursachte. Sie schrie, als das Wesen den Stolperdraht löste und sie betastete, um sich zu vergewissern, wo sich ihre Ohren befanden. Sie schrie wegen der Botschaft, die ihr der Besucher in die Ohren flüsterte.

Als man sie fand, schrie sie noch immer, doch ihre Augen waren erloschen. Wie Glasmurmeln irrten sie in ihren Höhlen herum. Die Nackte war mit Kürbisfleisch besudelt. Ein Beil lag in der Nähe. Den Kürbis konnte man nicht finden. Alles war rätselhaft und skandalös. Man versuchte noch den Verstand von Elfriede zurückzuholen, als man ihr den Feldpostbrief ihres Mannes vorlas, in dem er ankündigte, überlebt zu haben und bald auf Fronturlaub zurückzukommen. Elfriede stierte nur mit ihren Glasmurmelaugen und leierte Unzusammenhängendes heraus. Dann lieferte man sie in eine Anstalt ein.

Viktor besuchte Elfriede. Er war nicht nachtragend, nachdem er seine Arbeit gemacht hatte. Einmal brachte er Elfriede ein aus Pappe gestanztes Quartett mit. Es war ein Häschenquartett. Die Schwestern fanden, dass dies eine nette Geste sei. Elfriede aber schrie. Vielleicht hatten sie die Karten an etwas erinnert.

Viktor zuckte die Schultern. Er wollte noch nach Hedwig sehen. Für sie hatte er ein lebendes Kaninchen ausgesucht.