Читать книгу Die brennende Giraffe - Achim Goldenstein - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеKapitel 4

Die großen blauen Augen leicht zugekniffenen, erfasst Elisas Blick die aus der Ferne aufleuchtenden und auf der Gegenfahrbahn kontinuierlich näher kommenden Scheinwerfer der vereinzelten Fahrzeuge. Bis die grellen Lichter, wenn sie auf gleicher Höhe angelangt sind, schließlich wieder in der Dunkelheit verschwinden. Träge Gedanken schwirren ihr im Kopf herum. Im Stillen fragt sie sich, welche Menschen wohl in den Autos sitzen. Zu welchen Zielen sie zu dieser nachtschlafenden Zeit unterwegs sind, ob sie in Eile, glücklich oder bedrückt sind.

Ihr tiefgrauer Rock hat sich eine Handbreit hochgeschoben. Ihr melierter Pullover schmiegt sich weich an ihre Haut, und Elisa tut selbiges an den ausladenden Sitz. Die Rückenlehne des Beifahrersitzes hat Elisa ein Stück nach hinten geneigt. Mehr liegend als sitzend dreht sie sich nach links und betrachtet im spärlichen Licht des Fahrzeuginnern die Silhouette seines Gesichts. Beglückt deuten ihre Mundwinkel ein Lächeln an. Mit keinem noch so annehmlichen Ort auf der ganzen weiten Welt will sie in diesem Augenblick ihren Platz auf dem lederbezogenen Autositz tauschen.

Die Fahrt dauert bereits mehr als eine halbe Stunde. »Wohin fahren wir?«

Beide Hände fest am Lenkrad wendet er sich zu ihr. »Irgendwohin. Lass dich überraschen. Ich tue es auch«, antwortet er nonchalant.

Die Unterhaltung im Fahrzeug wird zunehmend lebendig. Sie machen Späße, lachen und erzählen sich die neuesten Geschichten aus ihrer beider Leben, als wäre es ein und dasselbe. Sie tauschen Gerüchte um gemeinsame Bekannte aus. Doch niemand hinterfragt, weshalb sie es ausgerechnet hier und jetzt tun. Die Musik, die sie hören, wird mittlerweile vom Smartphone auf das Audiosystem übertragen. Deutschsprachige Radiosender sind schon lange nicht mehr zu empfangen. Zu vielen der Lieder weiß er kleine Anekdoten zu berichten. Elisa saugt jedes Wort genüsslich auf. Einige Kilometer, nachdem sie ein übergroßes Verkehrsschild mit dem Hinweis auf eine Rastmöglichkeit passiert haben, steuert er gegen 03:30 Uhr die Tankstation Minderhout an. Das riesige Areal um die rot lackierten Zapfsäulen wird von hohen Straßenlaternen mit künstlichem Licht hell erleuchtet. Als sie die Raststätte betreten, ist lediglich der Tisch direkt vor dem Durchgang zu den sanitären Anlagen besetzt. Drei Japaner, ein tätowierter Mann und zwei seltsam frisierte Frauen, sitzen vor Kaffee und Sandwiches in dem geräumigen Selbstbedienungslokal. Elisa wählt einen Tisch an der zum Parkplatz gewandten Glasfront und blickt hinaus in die Nacht. Es hat leicht zu regnen begonnen. Ein paar Tropfen rinnen die Scheibe herunter.

Ein weiteres Fahrzeug kommt auf das Areal gefahren und hält an einer der Zapfsäulen. Ein älterer Herr steigt aus und knöpft seine Jacke zu. Elisa schreckt auf, als ihr Begleiter ein Tablett klappernd auf den Tisch stellt. Er hat zwei Fläschchen Mineralwasser und zwei Tassen Kaffee geordert. Seine Frage, ob sie hungrig sei, verneint sie. Elisa ist müde. Sie gähnt und betrachtet die tätowierten Motive auf den Armen des Japaners. Der Totenkopf und die fremden Schriftzeichen wirken abstoßend und beängstigend. Sie hält es für einen Spleen und wagt es nicht, sich jemandem anzuvertrauen. Doch jedes Mal, wenn sie einem Japaner begegnet, stellt sich Elisa die Frage, ob es derjenige sei, der die Fähigkeit besitzt, mit Katzen sprechen zu können. Der Japaner stößt ein paar Sätze aus, laut und unflätig. Elisa versteht sie nicht. Sie hören sich an wie Fluchen. Der Mann schwenkt das Glas in seiner Hand und pult mit den Fingern irgendetwas heraus. Elisa fühlt sich nicht wohl in der sterilen, nach Resten von Reinigungsmitteln riechenden Gaststätte und sehnt sich nach der im Auto herrschenden intimen Atmosphäre. Schneller als üblich trinkt sie ihren Kaffee und das Wasser aus. Dann bittet sie ihn, zum Wagen zurückzukehren und die Fahrt fortzusetzen. Die Sache mit dem Japaner und den Katzen wird sie auch heute für sich behalten.

*

Maylène hat ein weißes Handtuch um ihre Haare geschlagen und trägt einen der Bademäntel, mit denen auch die Hotelzimmer des Le Bleu Dans L’oeil Nord ausgestattet sind. Die Mäntel verfügen über eine feine, eingewebte Karo-Musterung, aufgesetzte Taschen und tragen das Restaurant- und Hotelemblem auf der linken Brustseite. Das Symbol stellt ein blaues, über zwei Wellenlinien schwebendes Auge dar. Sie sitzt in einem Korbstuhl auf der kleinen Terrasse hinter dem Haus. Die hohen Bäume im hinteren Bereich des Gartens spenden Schutz vor dem immer noch frischen Wind, der am Himmel eine dichte Wolkendecke vor sich hertreibt. In der rechten Hand hält Maylène ihr Weinglas, in der linken eine filterlose Zigarette. Sie raucht nur gelegentlich. Doch wenn, liebt sie es, sich die Tabakkrümel des Feinschnitts, die ihr auf der Unterlippe kleben bleiben, mit Daumen und Zeigefinger zu lösen. Als Maylène noch in Lübeck wohnte, kaufte sie ab und an Tabak und Zigarettenpapier, um aus den Blättchen Zigaretten zu drehen. Dies tat sie heimlich, und es wollte ihr nicht ein einziges Mal gelingen, ein rauchbares Exemplar zu fertigen, bis sie es schließlich aufgab. Außerdem war es nun weniger aufwendig, sich regelmäßig an Antoines Gitanes zu bedienen. Auch, wenn dieser jedes Mal fürchterlich schimpfte, wenn er sie beim Rauchen ertappte.

Hitzebetankt vom heißen Bad rinnen winzige Schweißperlen über Maylènes Stirn. Ihre asiatischen Wurzeln kann sie nicht leugnen. Ihr schmales Gesicht mit einer zarten Nase wird gerahmt von glatten, langen Haaren, die bis zur Brust reichen. Feine tiefschwarze Brauen ragen auf samtbrauner Haut über ihren mandelförmigen Augen, die mit üppigen, langen Wimpern ausgestattet sind. Ihre Lippen könnten symmetrischer nicht sein. Die hohen Wangenknochen und ihr schmaler Hals geben ihrem Aussehen etwas Graziles. Über einen Mangel an Verehrern muss sich Maylène nicht beschweren. Im Gegenteil, nicht selten klagt sie über deren Überangebot. Ihr Glas trinkt sie leer, stellt es auf den Tisch und drückt die Glut der Zigarette in der mit Sand gefüllten emaillierten Schale aus, die als improvisierter Aschenbecher dient. Dann kehrt sie ins Haus zurück.

Mit ihrem geliebten italienischen Espressokocher brüht sie sich einen starken Kaffee und vermengt ihn in einer Tasse zusammen mit einem Schuss erwärmter Milch zu einem Cortado. Abschließend rührt sie einen kleinen Löffel Zucker ein. Der archaische Kocher der Marke Bialetti ist eines der wenigen Utensilien, die sie einst aus Deutschland mit hierhergebracht hat. Sie wird den einfachen Kocher jederzeit einer noch so modernen Kaffeemaschine vorziehen.

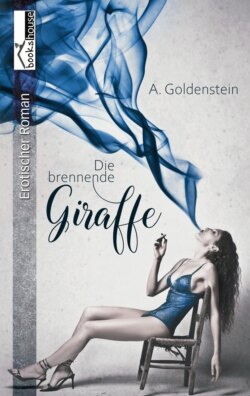

Maylène geht ins Schlafzimmer, stellt die Tasse auf dem Nachttisch ab und legt sich auf ihr Bett, das mit einer Patchworkdecke bezogen ist. Der massive Holzrahmen steht unterhalb des Fensters, das einen Blick auf die Obstwiese bietet. Ihrem Bett gegenüber steht ein alter Chiffonnier aus Kirschholz, den sie vom Dachboden rettete, wo Antoine ihn vor Jahren deponierte. Die hochklappbare Schreibplatte ist mit Leder bezogen. Darüber hängt ein Kunstdruckkalender mit Werken von Salvador Dali aus dessen surrealistischer Schaffenszeit. Für den gerade begonnenen Monat Oktober ist das in Öl gemalte Meisterwerk »Die Beständigkeit der Erinnerung« abgedruckt. Als Maylène den Kalender heute früh von September auf Oktober umblätterte, war sie freudig beglückt über das zum Vorschein gekommene, wahrhaft beeindruckende Kunstwerk des spanischen Genies. Wenige Wochen nach ihrem Einzug in das Haus von Antoine hatte sie ihren Onkel davon überzeugt, das fürchterliche Gemälde einer Jagdszene, das in der offenen Wohnküche hing, gegen einen Kunstdruck ihres Lieblingswerkes auszutauschen. Seitdem ziert »Die brennende Giraffe« die Stelle an der Wand über der alten Anrichte neben dem Fenster. Der Oktober ist Maylènes Geburtsmonat. Ihr Wiegenfest jährt sich übermorgen schon zum dreißigsten Mal.

*

Die Raststätte haben sie schon eine Weile hinter sich gelassen. Zügig gleitet der Van über den Asphalt der Autobahn. Elisa hat sich wieder ihm zugewandt und sich seitlich in den Beifahrersitz gelümmelt. Sie lehnt den Kopf auf ihre linke Hand. Mit den Fingern ihrer Rechten umspielt sie ihre Brust. Eine Angewohnheit, die sie in Gesellschaft vehement unterdrückt. Im Schutz der Dunkelheit fühlt Elisa sich unbeobachtet und gibt sich ihrer Gepflogenheit hin. Mit zufriedener Miene und zusehends müder werdend, beobachtet sie ihn, wie er umsichtig zu Überholmanövern ansetzt, die Fahrspur wechselt, Gänge herauf- oder herunterschaltet. Seine Mimik spricht jedes Mal Bände, wenn er das Fahrverhalten des ein oder anderen nächtlichen Verkehrsteilnehmers nicht ansatzweise toleriert. Möglicherweise ist es die ruhige und langsame Musik, die ihn in dieser Nacht das Fluchen einstellen lässt. Eine Angewohnheit, der er ungeachtet etwaiger Gesellschaft für gewöhnlich freien Lauf lässt.

Als er angesichts des allmählich aufkommenden Berufsverkehrs den Vorschlag macht, Paris nördlich zu umfahren, erwidert sie kein Wort. Auch auf seine kurze Zeit später getroffene Feststellung hin, dass John Lennons Stimme im gerade gespielten Norwegian Wood durchaus berechtigt den Vorzug vor der von Paul McCartney erhielt, bleibt sie stumm. Elisa ist eingeschlafen. Ihre Knie sind angewinkelt, und ihre Hände hat sie zu einem Kissen gefaltet und unter ihren Kopf gelegt. In dieser embryonalen Körperhaltung ruht sie selig. Sie träumt von einer Nacht am Meer. In ihrem Traum liegt Elisa von seltsamer Wäsche bedeckt in der Kajüte eines Bootes. Das Aus- und Einscheren des Wagens während der Überholvorgänge simuliert leichte Wellenbewegungen, auf denen ihr Traumboot hin und her schaukelt. Es ist ihr nicht klar, wo dieses Boot auf dem Wasser liegt. Ob es auf einem See, einem Fluss oder einem Meer treibt. Sie weiß nicht, woher es kam und wohin es fahren wird. Ihr Traum verrät ihr nicht einmal die Farbe des Bootes und auch nicht, ob sie bei Tag oder Nacht in der Kajüte liegt. Kaum, dass sich ein Detail entblößen und sich zu erkennen geben will, verschwindet es wieder. Lediglich zwei Klampen, an denen dicke Seile festgezurrt sind, eine Glasenuhr und das Ruder aus massivem Holz erscheinen ihr deutlich und klar. Es ist einer dieser Träume, die man benommen zwischen der Welt des Schlafens und den nur Sekundenbruchteile dauernden Wachphasen durchlebt. Eine Gratwanderung in der weder das Wachbleiben noch das Weiterträumen wirklich gelingen will. In der letzten dieser Phasen fällt ihr der Name des Bootes ein. Er ist Seerose und prangt in blauen Buchstaben am Bug. Dann fällt sie in einen tieferen Schlaf, der traumlos bleibt.

*

Geweckt vom Glockengeläut der unweiten Kirche, das durchs offene Fenster schallt, öffnet Maylène die Augen. Sie war für einen Moment, der keine fünf Minuten währte, eingenickt. Sie ist zermürbt, und es kommt ihr vor, als wären es Stunden gewesen. Die Glocken schlagen die Zeit zu drei Uhr nachmittags. Maylène rappelt sich vom Bett auf. Der Holzboden unter ihren Füßen ist kühl, und sie schlüpft in die braunen Flipflops. Sie legt ihre Lieblings-CD in die Anlage ein, wählt wie so oft den Titel Nummer drei und dreht den Lautstärkeregler auf. Maylène verehrt das brillant gespielte Saxophon von Leo Barnes, das ertönt, noch bevor die melancholische Stimme des Sängers einsetzt. Als das geschieht, summt sie den Text mit und beginnt schließlich, den Refrain mitzusingen. »As the hours turn, you can hear them, they‘ll be ringing time.”

In der Küche schenkt sich Maylène von dem Château Monbousquet nach und setzt sich an den rustikalen Holztisch. Gedankenverloren blickt sie auf die alte, handgezimmerte Seekiste, die neben der Anrichte an der Wand steht. Unbehagen überkommt sie, wenn sie über deren Herkunft nachdenkt. Antoine hatte den unterhalb der Küche gelegenen Keller für sie stets zur Tabuzone erklärt. Es lagerten dort nur Wein und ein paar unbedeutende Habseligkeiten, hatte er agitiert. Maylène respektierte seinen Wunsch zu jeder Zeit. Als er ins Pflegeheim kam, änderte sich ihre Sicht auf die Dinge.

Durch die Luke im Küchenboden stieg Maylène von Neugier getrieben hinab in den kleinen Keller. Auf der schmalen Holztreppe tastete sie vergebens nach einem Schalter. Elektrisches Licht gab es im Keller nicht. Maylène wusste sich in dem finsteren Raum mit einer Petroleumleuchte zu helfen. Heute gibt es im Keller eine batteriebetriebene LED-Beleuchtung, die mit einer Fernbedienung betätigt wird. Der Raum ist nur wenige Quadratmeter groß, und die Deckenhöhe beträgt weniger als zwei Meter. Erbaut worden war der Keller vermutlich, um Lebensmittel wie Kartoffeln, Äpfel, Birnen, Mohrrüben und Zwiebeln zu lagern. Antoine hatte an beiden Wänden Weinregale aus unbehandeltem Eichenholz angebracht. Die Mulden in den Fächern passen sich den liegend gelagerten Weinflaschen an. Die Regale waren prall bestückt mit Weinen, die hauptsächlich aus der Region stammten. Aber auch italienische Weine, unter anderem mehrere Flaschen eines edlen Brunello Vigna Schiena und deutsche, überwiegend helle Moselweine befanden sich darin. Einige der Weine hat Maylène zu besonderen Anlässen im Restaurant verkauft oder selbst getrunken. Der Vorrat in den Regalen ist immer noch beträchtlich. Der Boden des Kellers ist betoniert. Die Kellerdecke ist grau verputzt. In einer Ecke stand neben einer Kiste eines Jahrgangs-Armagnacs eine Schale befüllt mit Salz. Diese fand ihren Nutzen wohl darin, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu regulieren. In der gegenüberliegenden Ecke fiel Maylène eine staubige graue Wolldecke ins Auge. Sich die vermeintliche Decke mit dem Licht der Petroleumleuchte näher betrachtend, entpuppte sich die Decke jedoch als eine alte Militäruniform. Als Maylène die Uniform in die Hand nahm, erschrak sie über eine flink davonkrabbelnde Spinne und wich einen Schritt zurück. Zum Vorschein gekommen war eine alte Holztruhe, die mit fest eingeschlagenen Nägeln verschlossen war.

*

Maylène hat den eisernen blauen Werkzeugkasten aus Antoines kleiner Werkstatt in die Küche geschleppt und ihn auf einem der vier Küchenstühle abgestellt und auseinandergeklappt. Es ist die Kneifzange, die sie benötigt, um die Nägel aus der Holztruhe zu ziehen. Deren flachen Deckel hat jemand, vermutlich Antoine, an beiden Seiten mit jeweils fünf langen Metallstiften zugenagelt.

Als sie die Nägel ungeschickt aus dem Holz gezogen hat, hebt sie mit beiden Händen den Deckel vorsichtig an. Sie ist voller Anspannung und aufgeregt wie ein Kind am Heiligabend vor der Bescherung. Die alten Scharniere sind schwergängig, aber nicht eingerostet. Zuerst entnimmt sie der Kiste eine in ein dickes Leinentuch eingeschlagene MAS-50. Eine 9-Milimeter-Pistole, wie sie die französischen Streitkräfte in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er-Jahre benutzt haben. Die Munition steckt in einer angebrochenen Schachtel aus Presspappe mit aufgedruckten, verblichenen Waffenmotiven. Maylène zählt mehr als drei Duzend 9x19-Millimeter Parabellum-Patronen.

Sie findet ein verstaubtes Képi mit rotem Deckel und dunkelblauem Band, das offensichtlich Teil der Uniform war. In das Képi sind drei Regimentsabzeichen, ein Paar Schulterklappen mit Abzeichen und außerdem eine militärische Erkennungsmarke gelegt worden. Auch ein Carnet kramt Maylène aus der Truhe hervor. Das alte Notizbuch ist ledergebunden und an den Ecken arg zerschlissen. Neben einer Vielzahl handbeschriebener Seiten entdeckt sie einige lose Blätter und verblichene Zeitungsausschnitte. Ihr stockt der Atem, als sie das handgemalte Emblem, das Antoine einst als Wappen für das Hotel und das Restaurant Le Bleu Dans L’oeil Nord bestimmt hat, entdeckt. Es prangt auf einem Holzkästchen, das ganz unten auf dem Boden der Truhe liegt.

Übervorsichtig nimmt Maylène die Schatulle heraus und stellt sie auf den Tisch. Unruhig steht sie auf, geht zum Kühlschrank, nimmt eine Flasche trinkt einen großen Schluck des Vodkas de Vigne. Dann zündet sie sich eine Zigarette an und setzt sich entgegen ihrer Gewohnheit, dies nur auf der Terrasse zu tun, an den Küchentisch. Den Kopf zwischen ihren Händen haltend erinnert sich Maylène an jenen Tag, als sie am Krankenbett des aufgewühlten Antoines gesessen hat. Sie fragt sich, was um alles in der Welt er ihr zu sagen versucht hat. Gott solle sie nicht spielen, und brennen müssten die Dinge. Maylène steht rätselnd auf.

Mit zitternden Händen und der glühenden Gitanes im Mundwinkel nimmt sie den Deckel des Kästchens ab. Unter der Innenseite des Deckels ist ein Zettel angeklebt. Die krakelige Schrift ist kaum zu entziffern .

»Une goutte de vie – deux de la mort.«

Es muss vor sehr langer Zeit geschrieben worden sein, denn die Tinte ist annähernd vollständig verblasst. Was hat das zu bedeuten?

»Ein Tropfen für den Geist, zwei für den Tod«, sagt sie irritiert vor sich hin. Sie wiederholt es zwei Mal. Dann beißt sie sich in den Handrücken, den sie schon eine Weile nervös unter ihrem Kinn hin und her reibt.

In der Schatulle von etwa der Größe eines Schuhkartons befinden sich, sorgfältig in drei Lochreihen angeordnet, insgesamt zwölf fingergroße Ampullen. Davor liegt in einer Ausbuchtung eine Pasteur-Pipette mit unten verengtem Glasröhrchen und einem kleinen, aufgesetzten Gummiballon. Die gläsernen Ampullen sind mit einem Pfropfen aus korkähnlichem Material verschlossen und lediglich zu einem Viertel befüllt. Nur eine der Ampullen ist leer.

Als Maylène ein Glasröhrchen herausnimmt und die Flüssigkeit in der Ampulle näher betrachtet, kann sie die Farbe zunächst nicht zuordnen. Sie ist sich nicht sicher, ob es ein dunkles Violett oder ein verschwommenes Grün ist. Schließlich entscheidet sie sich für Kobaltblau. Sie kann sich nicht entsinnen, jemals zuvor ein solch wundervolles und prägnantes Blau gesehen zu haben.

Maylène sammelt sich und taucht aus ihrer Erinnerung auf. Ihre Hände liegen verkrampft um das Glas mit dem Château Monbousquet, das sie sich an dem rustikalen Holztisch eingeschenkt hat. Sie trinkt einen Schluck und lockert ihre Muskeln.

Damals hat sie sich noch am gleichen Tag auf den Weg zu ihrem Onkel in die Pflegeanstalt gemacht. Während der rasanten Autofahrt, in der sie alle Verkehrsregeln vergaß, hatte sie nicht ernsthaft die Hoffnung gehabt, Antoine könnte in seinem umnachteten Zustand Licht in das dunkle Geheimnis bringen und sie über die rätselhaften Dinge aufklären. Maylènes Befürchtung bestätigte sich nach einer knapp zweistündigen Tour. Antoine sprach kein einziges Wort und verzog keine Miene, als sie ihn auf den Kellerfund angesprochen hatte. Auch nach dem dritten und vierten Anlauf erhielt sie kaum mehr als ein Blinzeln zur Antwort. Bevor sie zurück nach Hause fuhr, lief sie wie aufgescheucht durch den kleinen Park, der dem Pflegeheim angeschlossen war. Sie stolperte über eine Baumwurzel, die durch die Pflasterung des Weges gedrungen war und verknackste sich den Fuß.

Nachdem am Abend des gleichen Tages im Restaurant die letzten Gäste gegangen waren, fuhr Maylène nach Hause und richtete sich mit Filou auf der Terrasse gemütlich ein. Sie benötigte für Behaglichkeit selten mehr als guten Wein, Musik und ab und an eine Zigarette. Filou hingegen war allein mit Maylènes Gesellschaft überaus zufrieden.

Sie erfuhr, dass Antoine seinen Militärdienst in den Jahren 1969 und 1970 auf eigenen Wunsch fernab von Europa in Französisch Guayana abgeleistet hatte, als sie in seinem Notizbuch las. Als einfacher Soldat war er im Dritten Infanterieregiment in Kourou, westlich der Hauptstadt Cayenne stationiert. Die Armee errichtete dort ein Raketenabschusszentrum, dem große Urwaldflächen weichen mussten. Als gelernter Angestellter des Sägewerkes konnte Antoine sein Wissen lohnend einbringen und stieg recht schnell in den Unteroffiziersrang eines Sergents auf. Mit einer der Schulterklappen, die mit gelb-grünen Abzeichen eines Gruppenführers versehen waren, spielte Maylène zwischen ihren Fingern. Sie tat es so, als betrachtete sie nachdenklich ein Beweisstück.

Maylène goss sich Wein nach, strich dem dösenden Hund über den Kopf und bemühte ihren Tablet-Computer. Sie ermittelte, wo die Stadt Kourou lag. In welchem Land, auf welchem Kontinent, an welchem Ozean. Und sie erfuhr, dass sich das Raketenabschusszentrum über die Jahre zu einem hochmodernen Weltraumbahnhof entwickelt hatte, dem Centre Spitial Guyanais.

Die losen Blätter waren aus dem Buch herausgerissen worden. Möglicherweise war dies in dem Vorhaben geschehen, sie zu vernichten oder verschwinden zu lassen. Offensichtlich hatte Antoine, oder wer immer das Carnet in den Händen gehalten hatte, es sich, nachdem er die Blätter entfernt hatte, anders überlegt und sie zurück zwischen die Seiten des Tagebuches gelegt. Maylène hatte Mühe, die Schrift zu entziffern. Die Tinte hatte über die Jahre stark gelitten. Hochkonzentriert und mühsam gelang es ihr, den Inhalt zu erfassen. Zeile für Zeile erschloss sich ihr. Sie war so in den Bann der Ausführungen in Antoines Tagebuch gezogen, dass einige ihrer Zigaretten, die sie sich während des Lesens angezündet hatte, im Aschenbecher verglommen und sich wie weißgraue Aschewürmer zwischen den zerdrückten Stummeln schlängelten. Gedankenverloren ließ Maylène es zu, dass sich zwei Insekten in ihrem Glas tummeln konnten. Als sie schließlich zu Ende gelesen hatte, klappte sie das Notizbuch zu, rang schwer atmend nach Luft und blickte verstört in den Nachthimmel, der sich wie ein mit leuchtenden Punkten besetztes Netz über den Garten spannte und irgendwo inmitten des Waldes den Boden zu berühren schien.