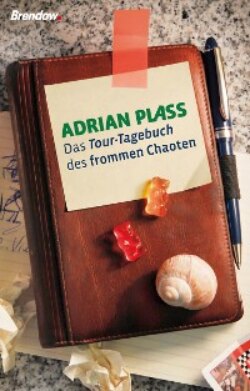

Читать книгу Das Tour-Tagebuch des frommen Chaoten - Adrian Plass - Страница 5

Wie alles begann

ОглавлениеAnne scheint der Meinung zu sein, es wäre eine gute Idee, einige der Tagebucheinträge, die ich im Zuge unserer soeben abgeschlossenen siebentägigen Vortragstournee verfasst habe, der staunenden Öffentlichkeit zu präsentieren. Auf halber Strecke hatten wir einen Tag frei, sodass es eigentlich nur sechs Abendveranstaltungen und das eine oder andere Nebenprogramm während des Tages waren, aber wir hatten in vieler Hinsicht eine Menge Spaß.

Andererseits war ich mir nicht sicher, ob das Ganze interessant genug wäre, um andere daran teilhaben zu lassen, und vielleicht hätte ich auch mit ihr darüber debattiert, aber das hat ja nun eigentlich nicht viel Sinn. Ihre Bilanz zeigt, dass sie bis zum heutigen Tag mir gegenüber mit beängstigender Unerbittlichkeit ausnahmslos im Recht ist. Gemeinsam scheinen sie und Gott sich ihren Adrian Plass genau dahin manövriert zu haben, wo sie ihn haben wollen. Nicht, dass ich mich beschweren wollte, wie ich eilends hinzufüge. Ich bin lieber mit Anne verheiratet als mit irgendjemandem sonst auf der Welt und im Großen und Ganzen waren wir immer sehr glücklich miteinander.

Wohlgemerkt, nicht jeder würde das bestätigen. Vor ein paar Monaten übernachtete ein gläubiges Ehepaar aus Amerika bei uns. Sie hießen Todd und Wilma Valance, waren beide ausgesprochen kräftig und gesund, lächelten mit vor lauter Weisheit und Einsicht gekräuselten Augenwinkeln und hatten tiefe, aufrichtige Stimmen und riesige, blendend weiße Zähne. Nachdem wir uns von ihnen verabschiedet hatten, fanden wir auf dem Tisch in unserer Diele ein Buch mit dem Titel: »Wo ist Gott, wenn die Ehe auseinanderbricht?«. Der Umschlag zeigte ein Bild des platonischen Ideals von Mann und Frau, wie sie einander hingebungsvoll in die Augen schauen. Wenn ich’s recht bedenke, hatten die beiden Porträts starke Ähnlichkeit mit den Valances. Auf das erste Blatt hatte einer unserer Gäste geschrieben: »Von Todd und Wilma, mit Agape-Liebe und der Glaubenszuversicht, dass sich in den kommenden glücklichen Tagen die Sonne von Neuem über die lange Nacht eurer Beziehung erheben möge.«

Anne lächelte und sagte: »Oje, so weit ist es schon mit uns gekommen. Ich schätze, wir müssen uns eine UV-Lampe und zwei falsche Riesengebisse zulegen. Du nennst dich Buzz und ich könnte Lois heißen. Was meinst du?«

Wir lachten ausgiebig über Todd und Wilma und ihre beeindruckende Gabe der Entmutigung, aber dann fragte ich doch noch Anne, was die beiden ihrer Meinung nach auf den Gedanken gebracht haben könnte, dass unsere Ehe auf Grund gelaufen sei.

»Na ja«, sagte sie, »sie haben einfach nicht erkannt, dass unsere Ehe inzwischen eine Ebene erreicht hat, die sie sich nicht einmal erträumen können. Ich meine, denk bloß mal daran, dass wir heutzutage mitten im Streit eine Pause zum Kaffeetrinken und Klönen einlegen, bevor wir uns weiter gegenseitig anschreien. Das nenne ich Fortschritt in einer Beziehung.«

Wie auch immer, Todd und Wilma mögen denken, was sie wollen: Gott hat uns beiden eine glückliche Ehe geschenkt und er hat mir eine Frau gegeben, die voller sehr guter Ratschläge steckt, auch wenn ich die nicht immer hören will.

Und wenn ich darüber nachdenke, muss ich zugeben, dass diese Tournee schon manches Bemerkenswerte an sich hatte, über das es sich zu schreiben lohnen könnte. Das Bemerkenswerteste war vielleicht, dass unser Sohn Gerald uns begleiten und sogar selbst an den Abenden etwas sagen konnte. Gerald ist zurzeit Vikar in einer lebhaften Gemeinde in London. Eigentlich hatte er uns während seines Urlaubs für eine Woche besuchen wollen, bevor wir abreisten, um dann während der Tour noch eine Woche lang allein unser Haus zu hüten.

Doch durch eine weitere Besonderheit konnten wir es uns leisten, die Kosten dafür zu übernehmen, dass Gerald mit uns kam. Ein neues Mitglied unserer Gemeinde, ein Mann namens Barry Ingstone, den wir bisher nur vom Sehen kannten, wollte unbedingt mit seiner christlichen Druckerei unsere Tournee sponsern, damit, wie er es in einem Brief an mich ausdrückte, »in diesen unseren Zeiten das Evangelium gepredigt und Seelen für Gott errettet werden mögen«. Die ersten Worte sollen wohl so viel wie »jetzt« heißen. Seine Vorstellung war, dass er die Kosten für die Tournee übernehmen würde und wir ihm alles erstatten würden, was wir durch Kartenverkäufe oder Sammlungen einnahmen. Für eine etwaige Differenz würde er dann aufkommen.

So wichtig diese Zielsetzung auch war, muss ich ehrlicherweise zugeben, dass meine ersten Gedanken, als ich diese Worte las, nichts mit Gerald zu tun hatten. Sie betrafen die rein eigennützige, zutiefst wunderbare Aussicht, dass wir nicht privat bei den Leuten würden übernachten müssen! Wenn die Finanzierung ausreichte, würden wir alle sieben Nächte in Gasthäusern und kleinen Hotels verbringen können, bis auf die eine in der Mitte, wo wir nahe genug der Heimat sein würden, um am frühen Morgen nach Hause zu kommen und uns einen Tag und eine Nacht freizunehmen.

Was für eine Erleichterung!

Ich sollte vielleicht erklären, dass ich – nun, sagen wir – unterschiedliche Erfahrungen mit privaten Übernachtungen bei den Leuten gemacht habe, in deren Gemeinden ich sprach. Manchmal war es prima. Oft aber nicht. Anne kann das viel besser als ich. Sie sagt, ich mache immer ein Riesenbrimborium um Dinge, die doch eigentlich ganz einfach seien. Kann ja sein, aber das liegt daran, dass diese Dinge mir nun einmal so viel Kopfzerbrechen machen.

Das fängt schon damit an, sich in einem fremden Badezimmer fertig machen zu müssen. Entsetzlich! Ich finde das unerträglich.

Zum Beispiel erinnere ich mich, wie ich einmal im Norden bei einer Familie namens Davenport übernachtete. Es waren nette Leute. Doch, sicher, es waren furchtbar nette Leute, aber – nun ja, sie waren nun einmal ganz und gar nicht meine Familie, wenn Sie wissen, was ich meine.

Am Abend zuvor hatte ich erfahren, dass außer mir nur noch drei Leute im Haus übernachteten. Da war zuerst Geoff Davenport, der Vater, herzlich, gutmütig und sehr darauf bedacht, dass ich mich bei ihm wie zu Hause fühlte und tat, was immer mir beliebte. Dann war da die Mutter, Vera Davenport, eine clevere, sehr effiziente Frau, die darauf bestand, dass ich mich entspannte, vorausgesetzt, wie ich argwöhnte, dass ich in ihrem unglaublich sauberen und aufgeräumten Haus nichts kaputt machte oder durcheinanderbrachte. Und schließlich war da die Tochter, Sally Davenport, ein ausgelassenes, hübsches Mädchen von etwa vierzehn Jahren, das viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt war, um die Existenz anderer Leute, geschweige denn meine, mehr als ganz am Rande wahrzunehmen. Sie schien mehr oder weniger höflich allem zuzustimmen, was ich sagte, ohne je von sich aus etwas zum Gespräch beizusteuern. Nur drei Leute. In Worten: drei. Mehr waren nicht da. Ich schwöre es.

Als ich am Morgen nach meinem Vortrag in dem nahezu perfekten Gästezimmer der Davenports erwachte, blieb ich noch einen Augenblick liegen und lauschte. Ein Blick auf den reich verzierten Gästewecker neben mir verriet mir, dass es erst sieben Uhr war. Eine tiefe, tickende Stille lag über dem Haus.

Großartig!

Rasch stieg ich aus dem Bett, machte dabei so wenig Geräusche wie möglich und beglückwünschte mich dazu, dass ich vor allen anderen Hausbewohnern wach geworden war. Wenn ich mich beeilte, konnte ich ins Bad gehen, meine Dusche nehmen und sicher wieder zurück im Gästezimmer sein, bevor einer der anderen auch nur aufgestanden war. Schnell ging ich noch einmal den Lageplan der Zimmer im Obergeschoss durch, den ich mir am Vorabend im Geiste gezeichnet hatte. Links von mir befanden sich zwei Zimmer, eines davon ein weiteres Gästezimmer, das andere Geoffs und Veras Schlafzimmer, und zu meiner Rechten kamen das Bad und Sallys Zimmer.

Es war unabdingbar, auf dieser Etappe der vor mir liegenden Reise keinen Fehler zu machen, ermahnte ich mich streng. Um sieben Uhr morgens, nur mit einem Handtuch um die Lenden, auf Zehenspitzen in das Zimmer der heranwachsenden Tochter meines Gastgebers zu schleichen, war vielleicht doch nicht genau das, was Geoff sich vorgestellt hatte, als er mich so leutselig aufforderte, zu tun, was immer mir beliebte.

Ich hatte bereits die Klinke meiner Zimmertür heruntergedrückt und schob sie unter äußerster Konzentration Millimeter für Millimeter auf, als mit einem lauten Krachen die Tür des Schlafzimmers von Geoff und Vera aufflog.

Mit zusammengebissenen Zähnen verschloss ich meine Tür wieder, so lautlos ich es vermochte, und hüpfte voller Schrecken zurück in den sicheren Hort meines Bettes. Auf einem fremden Treppenabsatz unangezogen Leuten zu begegnen, die ich kaum kenne, ist für meine Begriffe so ziemlich der absolute Abgrund.

Elend hockte ich auf dem Bett und legte mir eine klar durchdachte, vernünftige Vorgehensweise zurecht. Okay, sagte ich mir, offensichtlich ist eine Person auf dem Weg ins Badezimmer. Wenn die fertig ist, kommen noch zwei andere. Angesichts dessen werde ich also einfach ganz still hier auf meinem Bett sitzen bleiben und warten, bis alle anderen Bewohner des Hauses fertig sind mit Duschen und Zähneputzen und was sie sonst noch alles morgens tun, und dann, wenn kein Zweifel mehr besteht, dass sie nach unten gegangen sind und die Luft rein ist – bin ich an der Reihe. Scheint doch ganz einfach zu sein.

Aber dann fing sie an: die endlose, unerklärliche, ununterbrochene Wanderung menschlicher Wesen von einem Ende des Korridors zum anderen und wieder zurück. Mir schien, als wäre aufgrund einer gewaltigen Naturkatastrophe in Geoffs und Veras Schlafzimmer ein riesiger Flüchtlingsstrom unterwegs über den Korridor in die Sicherheit des Badezimmers. Als der Strom versiegte und sich schon Hoffnung in mir regte, meine Stunde könnte nun gekommen sein, kamen sie plötzlich aus Sallys Zimmer, einer nach dem anderen, ganze Horden von Menschen, die ins Badezimmer stapften, Wasser laufen ließen, mit allem möglichen Zeug klapperten, husteten, gurgelten, wieder herausstapften, Türen aufrissen und zuknallten und es mir unmöglich machten, mein Zimmer zu verlassen. Soweit ich es ermessen konnte, musste der Korridor vor meiner Tür erfüllt sein von einer wogenden, drängenden Masse ungewaschener und gewaschener Menschen, die unerklärlicherweise ein Haus durchströmten, das noch am Abend zuvor nur drei Personen beherbergt zu haben schien.

Als ich mich schon allmählich damit abfand, den Rest meines Lebens in diesem Gästezimmer zuzubringen, trat plötzlich Stille ein, gefolgt von einem vorsichtigen Klopfen an meiner Tür.

»Bad ist frei!«, flötete Vera Davenport mit der Unbekümmertheit einer vollkommenen Gastgeberin.

»Oh, ja, gut, danke!«, gurgelte ich zurück.

Argwöhnisch öffnete ich meine Tür mit äußerster Behutsamkeit und spähte in beide Richtungen den Korridor entlang. Niemand in Sicht. Die Flüchtlinge und all die anderen Horden waren verschwunden. Mit bis zum Zerreißen angespannten Nerven trat ich meine Reise zum Ende des Korridors an und hatte es schon fast erreicht, als sich die Zimmertür direkt neben mir zu öffnen begann. Ich stürzte mit einem kleinen Aufschrei ins Badezimmer, knallte die Tür hinter mir zu und drehte den Schlüssel herum.

Nachdem ich mich so weit erholt hatte, dass ich mich umschauen konnte, machte ich die beunruhigende Entdeckung, dass das Badezimmer der Davenports so perfekt war, wie ich es befürchtet hatte. Wie konnte es auch anders sein? In diesem Badezimmer funkelten tausend kleine Lichtpunkte. Es schimmerte. Es glänzte mich selbstgefällig an. Stumm forderte es mich heraus, ich möge es nur wagen, dort irgendetwas zu tun, was dazu führen würde, dass es weniger sauber und hygienisch war als vor meiner Ankunft. Es gab nur eine Richtung, die dieses Paradebad von seinem gegenwärtigen Zustand aus nehmen konnte: abwärts. Offensichtlich war Vera Davenport hier gewesen, nachdem die anderen fünfzehntausend Mitglieder ihrer Familie fertig waren, und hatte alle besudelnden Spuren menschlicher Aktivität durch Wischen und Scheuern und Sprühen beseitigt. Ich versuchte, mir innerlich eine Fotografie des Zimmers zu machen, bevor ich die Dusche betrat, um sicherzugehen, dass ich es genau so zurückließ, wie ich es vorgefunden hatte. Als ich fertig war, schrubbte ich wie ein Derwisch auf jeder Fläche herum, die ich, soweit ich mich erinnern konnte, berührt hatte, und wusste dabei doch, dass ich mir Mühe geben konnte, so viel ich wollte, eine Tatsache würde unverrückbar bestehen bleiben: Dieses Badezimmer würde, nachdem ich es verlassen hatte, weniger perfekt sein als vor meinem Eintritt.

Als ich nach dieser Reise wieder nach Hause kam und Anne erzählte, was passiert war, lachte sie nur und sagte, ich müsse lernen, zwischen meinen Problemen und denen anderer Leute zu unterscheiden. Wenn Vera Davenport ein Badezimmer haben wollte, das so aussah, als wäre es noch nie benutzt worden, dann war das ihr Problem, nicht meines. Wenn ich es nicht mochte, am frühen Morgen in den Häusern anderer Leute herumzuschleichen, dann war das mein Problem, nicht ihres.

Ich musste ihr zustimmen und kam mir plötzlich sehr albern vor bei dem Gedanken, wie fieberhaft ich dieses Badezimmer poliert und versucht hatte, es auf einen unmöglichen Standard zu bringen, von dem sowieso niemand wirklich etwas hatte. Wenn ich das nächste Mal privat bei Leuten übernachte, bin ich entschlossen, die ganze Sache viel reifer und selbstbewusster anzugehen.

Aber Mann, war ich froh, dass wir in Hotels übernachten konnten!

Freilich hatte ich Barry Ingstones Angebot schon mehr oder weniger angenommen, bevor ich von einem Faktor erfuhr, der die Sache erheblich komplizierter machte. Er hatte nämlich vor, uns zu begleiten!

Als wir uns eines Samstagnachmittags trafen, um über die Tournee zu sprechen, setzte Barry gleich zu Beginn Anne und mich mit der Großzügigkeit seines Angebots in Erstaunen. Er sah aus wie Mr. Bean unter Beruhigungsmitteln, als er uns unter überraschend häufiger Anführung biblischer Verse erläuterte, er sei bereit, die Reisekosten in Form eines Mietwagens mit allen Spesen sowie die Unterbringung von sechs Personen – sechs! – zu finanzieren, je nachdem wie groß mein

»Team« sei.

Natürlich hatte ich kein eigentliches »Team«, aber ich fing einen Blick von Anne auf und entschied kurzerhand, dass Gerald und Leonard Thynn für die vor uns liegende Aufgabe unverzichtbar waren. Gerald haben wir immer gern bei uns und Leonard ist immer so einsam, wenn wir beide unterwegs sind. Ich kam mir ziemlich gierig vor. Behutsam deutete ich Barry gegenüber an, wir würden gern noch einen Projektor und eine Leinwand mitnehmen, falls das Budget es zuließ, um Dias zeigen zu können. An bestimmten Stellen der Vorträge, die ich geplant hatte, würde es hilfreich sein, gewisse Bilder auf einer großen Leinwand zu zeigen, doch ganz abgesehen davon, dass wir so unseren Abenden eine weitere Dimension geben konnten, hatte ich noch einen ganz bestimmten Grund, diesen Vorschlag zu machen.

Der alte Zak Chambers, ein Mitglied unserer Gemeinde, der erst im letzten Jahr mit Mitte achtzig gestorben war, war früher von Beruf Kunstmaler gewesen. Er hatte naturgetreue Aquarelle von Dorfkirchen und alten Mühlen und dergleichen produziert und, soviel ich weiß, alles verkauft, was er je gemalt hatte. Seit einem schweren Schlaganfall, den er vor einigen Jahren erlitten hatte, war Zak an den Rollstuhl gefesselt und konnte seine rechte Hand nicht mehr gebrauchen. Wir alle dachten damals wohl automatisch, dass es nun mit seinem Malen vorbei wäre.

War es aber nicht.

Wie Zaks liebende, aber äußerst unverblümte Gattin Bernadette immer gern gesagt hatte, war er ein alter Sturkopf. Mit viel Mühe brachte er sich bei, mit der linken Hand zu malen, und die Ergebnisse waren – nun, sie waren außergewöhnlich. Es war, als hätte der alte Mann jetzt, ganz am Ende seiner Malerkarriere, eine ganz neue Freiheit gefunden. Er malte vor allem die Hügel, die man in der Ferne aufsteigen sah, wenn man sich ans hintere Ende seines Gartens setzte, aber das Interessante war, dass sein neuer, linkshändiger Stil Lichtjahre von dem alten entfernt war. Es waren keine abstrakten Bilder im eigentlichen Sinn, aber sie schienen geradezu lebendig zu sein vor Licht und Bewegung und aufregenden Möglichkeiten, wie unser Gemeindeältester Edwin es ausdrückte. Die Liebe dieses alten Mannes zur Natur leuchtete aus ihnen. Wenn er diese Bilder malte, spielte er richtig mit der Farbe. Anne meinte, er bereite sich auf den Himmel vor.

Ich hatte schon öfter daran gedacht, wie toll es wäre, ein paar Dias von Zaks späten Bildern zu machen und sie als Hintergrund zu Gedichten und Bibellesungen und dergleichen zu verwenden. Wenn Barry es mit dem Geld ernst meinte, war dies die Gelegenheit, das umzusetzen. Abgesehen davon konnten wir auch, falls Bernadette einverstanden war, ein paar Originale mitnehmen und sie bei den Veranstaltungen zum Verkauf ausstellen. Zaks Witwe war einigermaßen gut gestellt, sodass sie das Geld nicht nötig hatte, aber ich wusste, wie gut es ihr tun würde, zu wissen, dass die Bilder ihres geliebten Mannes geschätzt wurden und dass manche von ihnen sozusagen ein gutes neues Zuhause finden würden.

All dies erklärte ich Barry und wies ihn darauf hin, dass Leonard, wenn er uns begleitete, die Aufgabe übernehmen könne, die Leinwand aufzubauen und bei den Veranstaltungen die Bilder zu zeigen.

Barry schleuderte noch ein paar Bibelverse um sich wie Granatsplitter und meinte, das wäre kein Problem. Ich schüttelte ihm die Hand und juchzte innerlich vor Begeisterung, endlich einmal ein paar Veranstaltungen »richtig« machen zu können.

In diesem Moment ließ Barry die Bombe hochgehen. Er würde mit uns kommen!

Er wolle Anteil an der Freudigkeit der Verkündigung haben, sagte er, und mit eigenen Augen sehen, wie das Brot, das er aufs Wasser warf, während unserer siebentägigen Tournee und danach zu ihm zurückkehren würde.

Natürlich waren wir einverstanden. Was blieb uns auch anderes übrig? Was hätten Sie getan? Um es weniger biblisch, aber ebenso treffend auszudrücken: Barry war der Pfeifer, und es war sein gutes Recht, zu bestimmen, welche Melodie er spielen wollte. Also sagten wir Ja.

Tief im Innern, glaube ich, war meine Hauptsorge nicht so sehr Barrys Sucht nach Schriftzitaten, so lästig uns diese Gewohnheit auch voraussichtlich werden würde, sondern die Angst davor, was passieren würde, wenn Gerald ihm begegnete. Man kann nie wissen, was mein Sohn anstellen oder sagen wird, wenn er es mit Leuten wie Barry zu tun hat. Wir konnten nur beten, dass alles gut klappen würde.

Noch am selben Tag schaute ich bei Bernadette vorbei, um sie zu fragen, was sie von meinem Plan hielte. »Gebauchpinselt« dürfte eine treffende Beschreibung ihrer Reaktion sein. Ich glaube, wenn sie zehn Jahre jünger wäre, hätte sie darauf bestanden, mit uns zu kommen. Wir verbrachten ein paar sehr angenehme Stunden damit, die Bilder zu sichten und uns zu überlegen, wie viel wir von den Leuten, die sie »adoptieren« würden, dafür verlangen sollten. Bernadette sagte, ihr Enkel, ein halbprofessioneller Fotograf, würde die Dias für uns herstellen, sodass auch das geklärt war.

Leonard war natürlich außer sich vor Freude, uns wieder einmal auf einer Tournee zu begleiten, als er von alledem hörte, und gab mächtig damit an, mit welcher traumwandlerischen Leichtigkeit er den Diaprojektor und die Leinwand handhaben würde, die wir mieten wollten. Wie Sie später sehen werden, war diese Zuversicht vielleicht ein wenig verfrüht.

Übrigens hatte eine weitere höchst bemerkenswerte Sache, die passierte, mit Leonard zu tun und sie führte dazu, dass noch eine weitere Person zu meinem »Team« dazustieß. Ihr Name war – aber nein, jetzt ist gerade der richtige Moment, um damit anzufangen, Ihnen Einblick in meine Tagebucheinträge zu geben. Unsere Tournee sollte am 17. September beginnen und der erste Eintrag entstand genau eine Woche vorher am Freitag. Zwischen dem ersten und dem zweiten Eintrag traf Gerald ein, und wie immer war es so, als wäre er nie weg gewesen.